La bande dessinée – forme considérée autrefois comme vulgaire – suscite aujourd’hui un vif intérêt au sein des études littéraires. Comme tout le monde, je suis étonnée par cette explosion en dépit du fait que, par le passé, j'ai rédigé un rapport au Département d’anglais pour défendre vigoureusement l’idée que nous ne devrions pas oublier cette forme narrative innovante. Cependant, s’il y a un essor de la bande dessinée, il s’accompagne aussi de confusions catégorielles et terminologiques.

- n°1 Justifier l’enseignement de la littérature

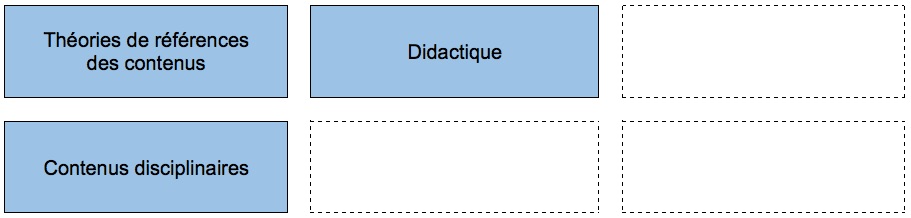

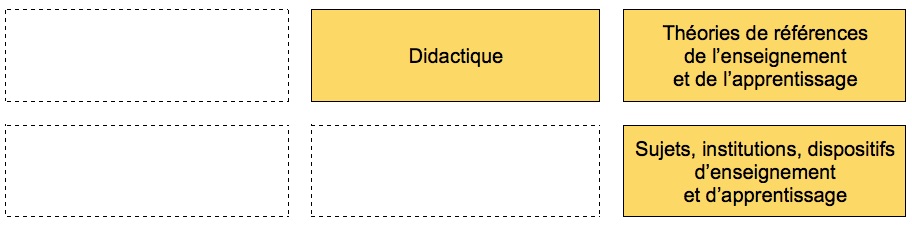

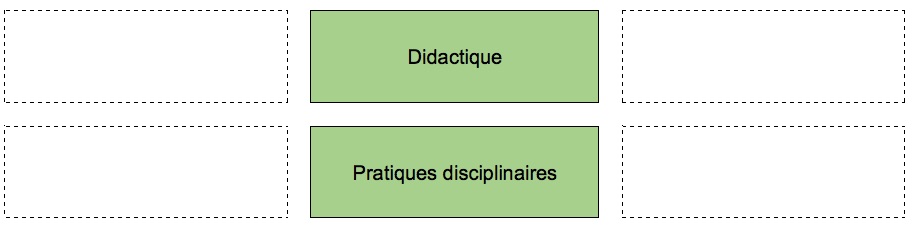

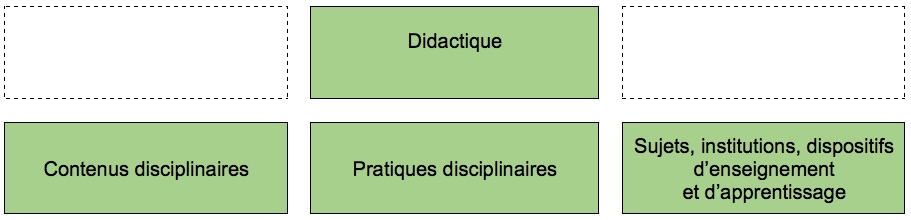

- n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes

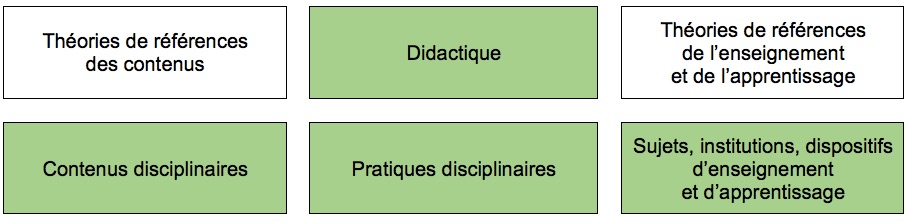

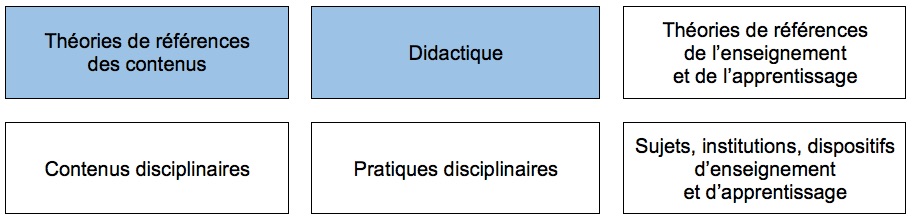

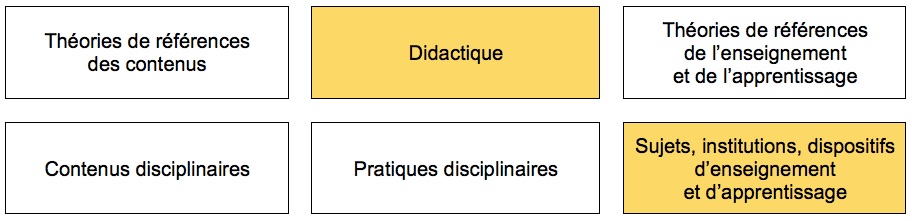

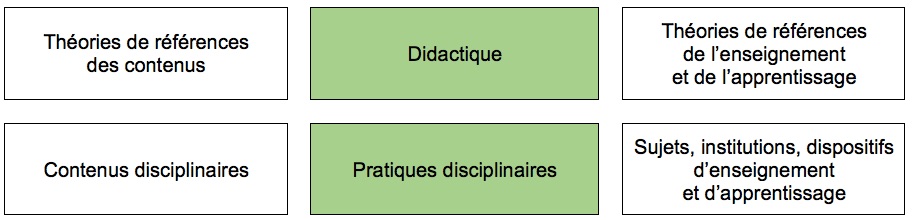

- n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature

- n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature

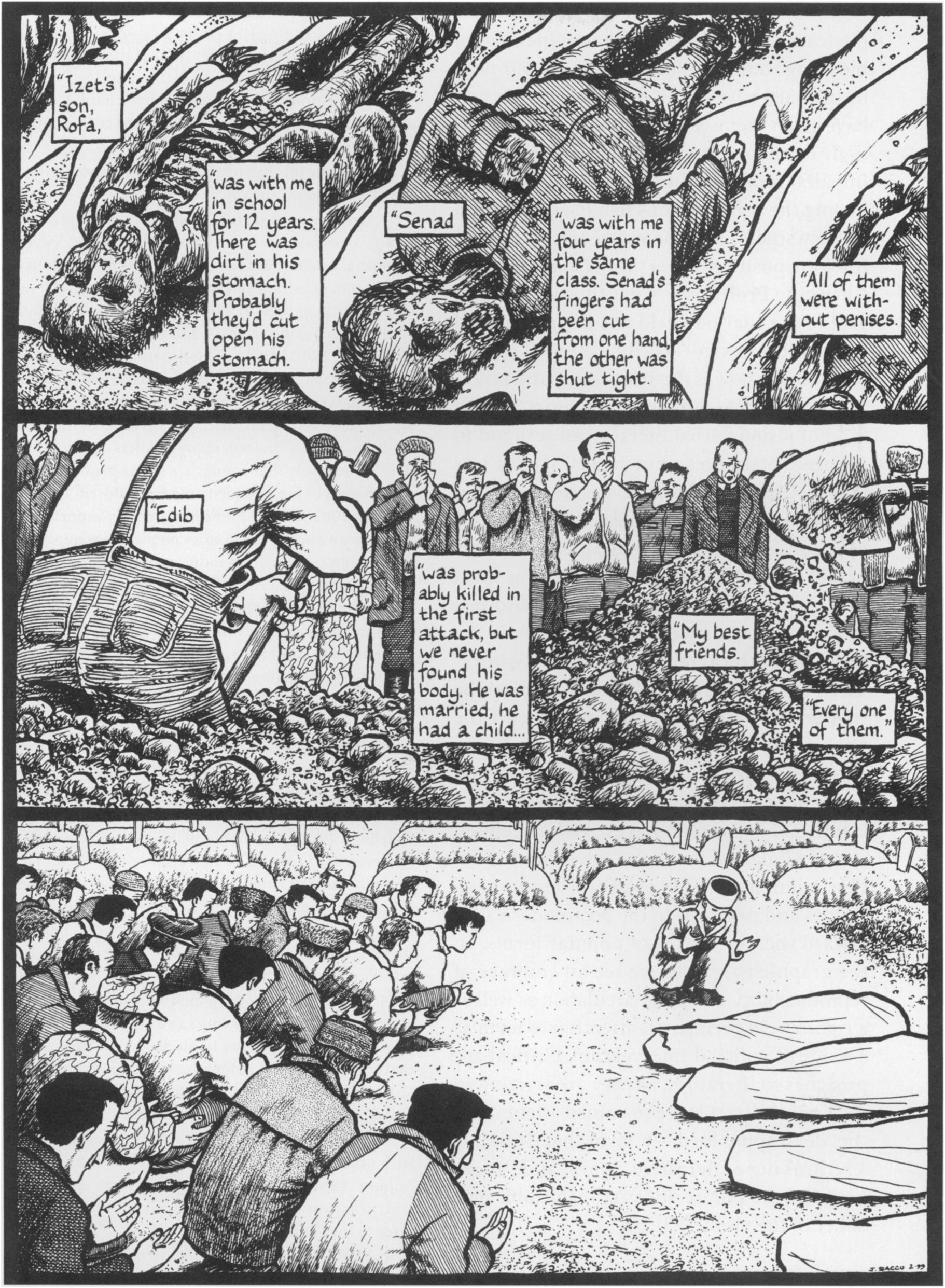

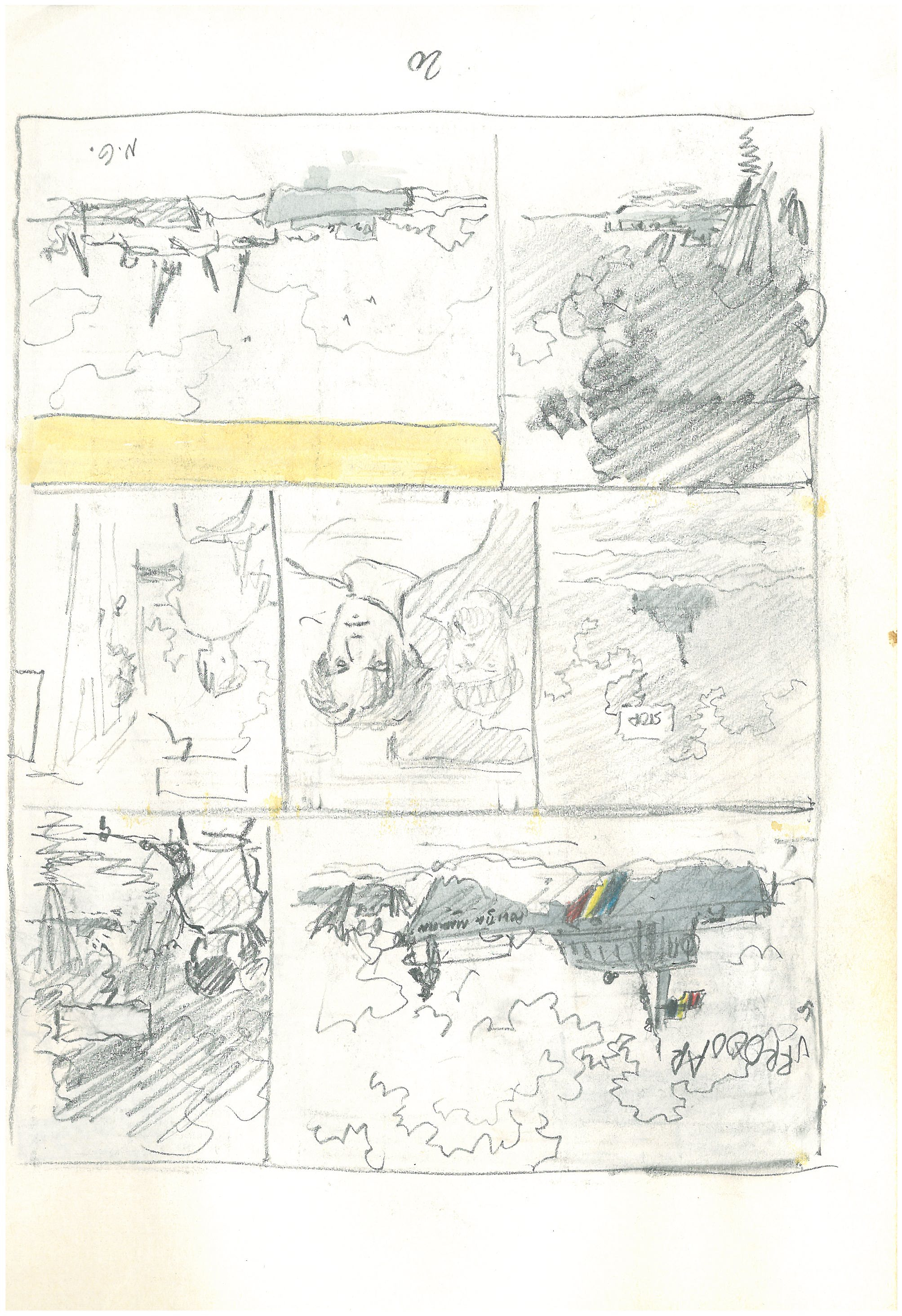

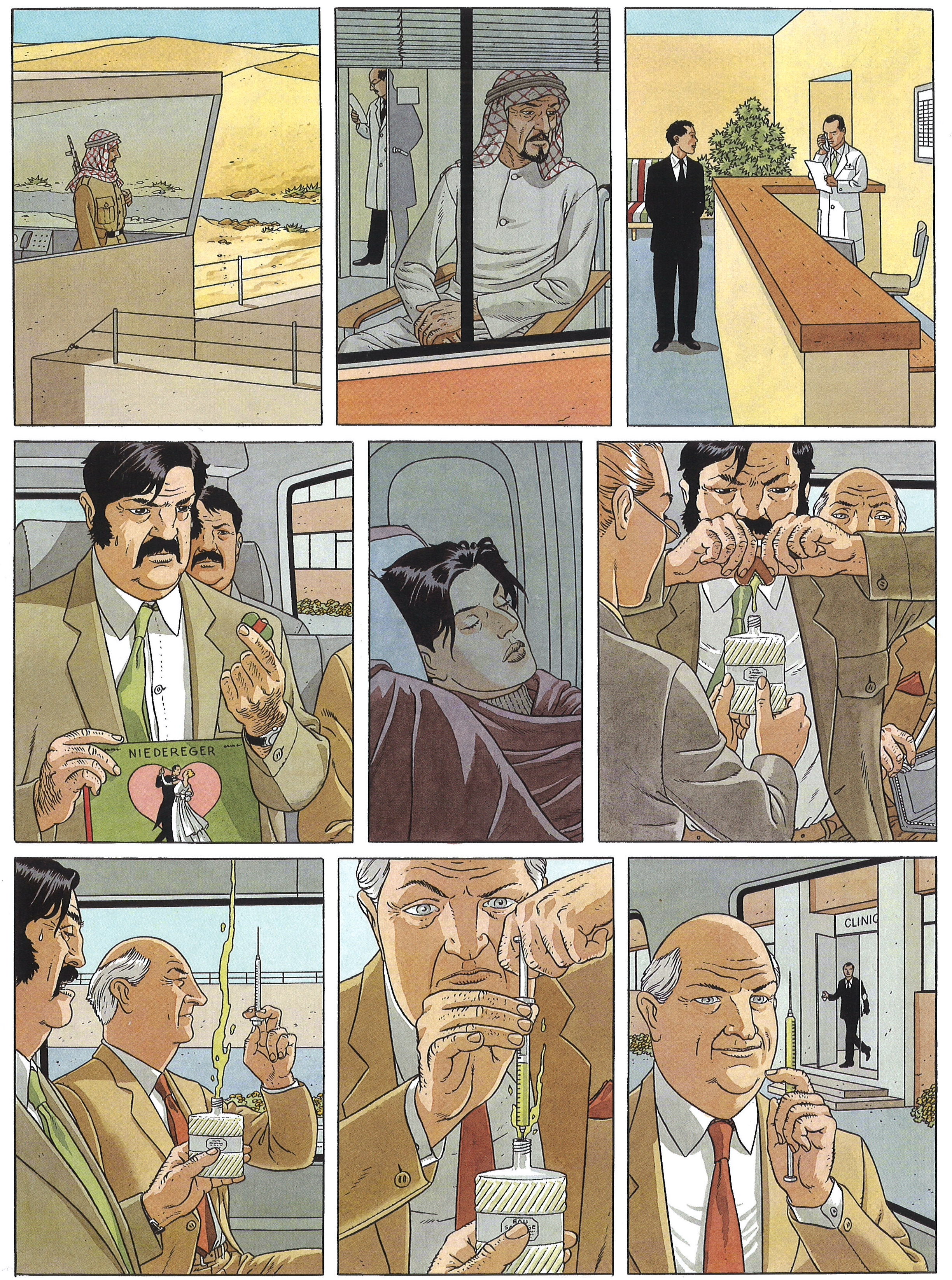

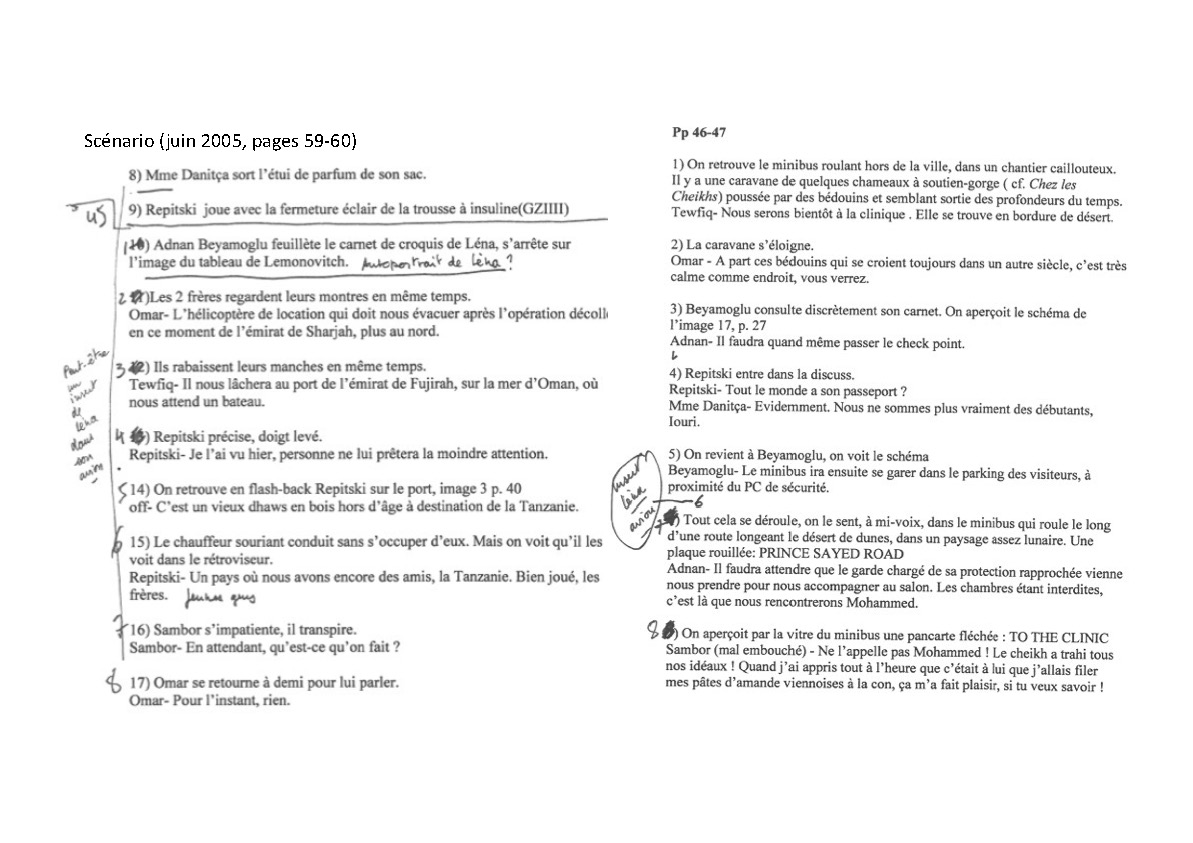

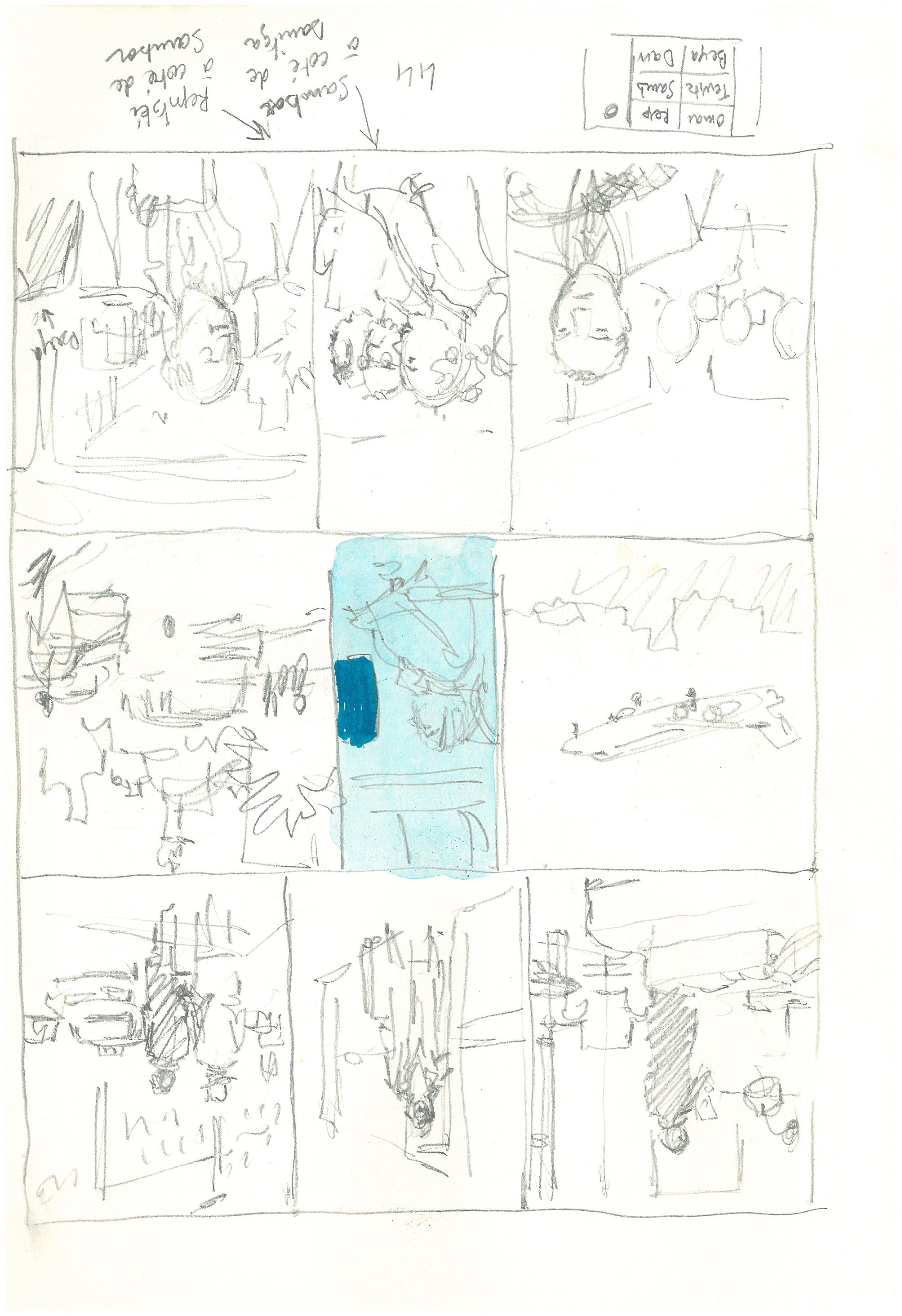

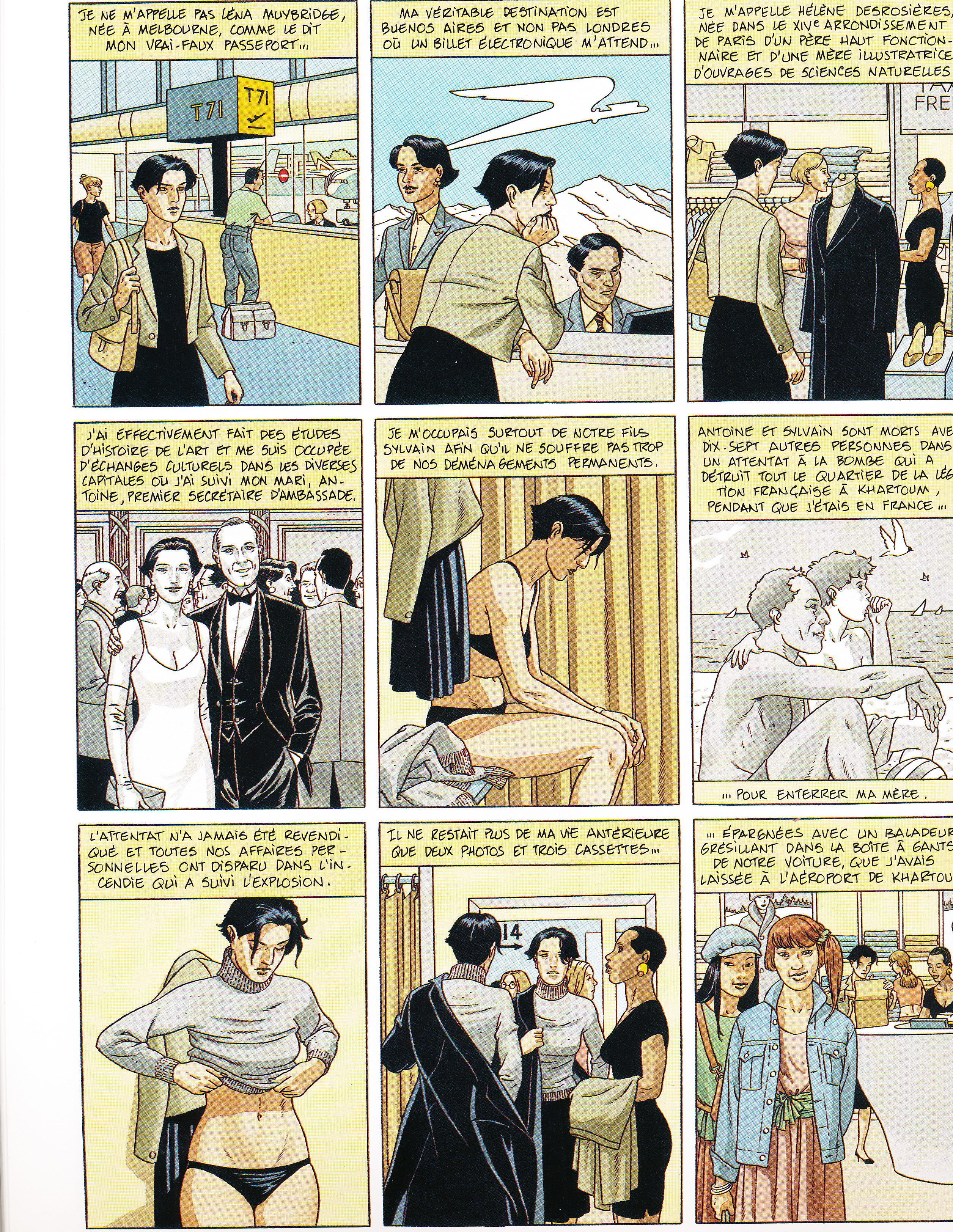

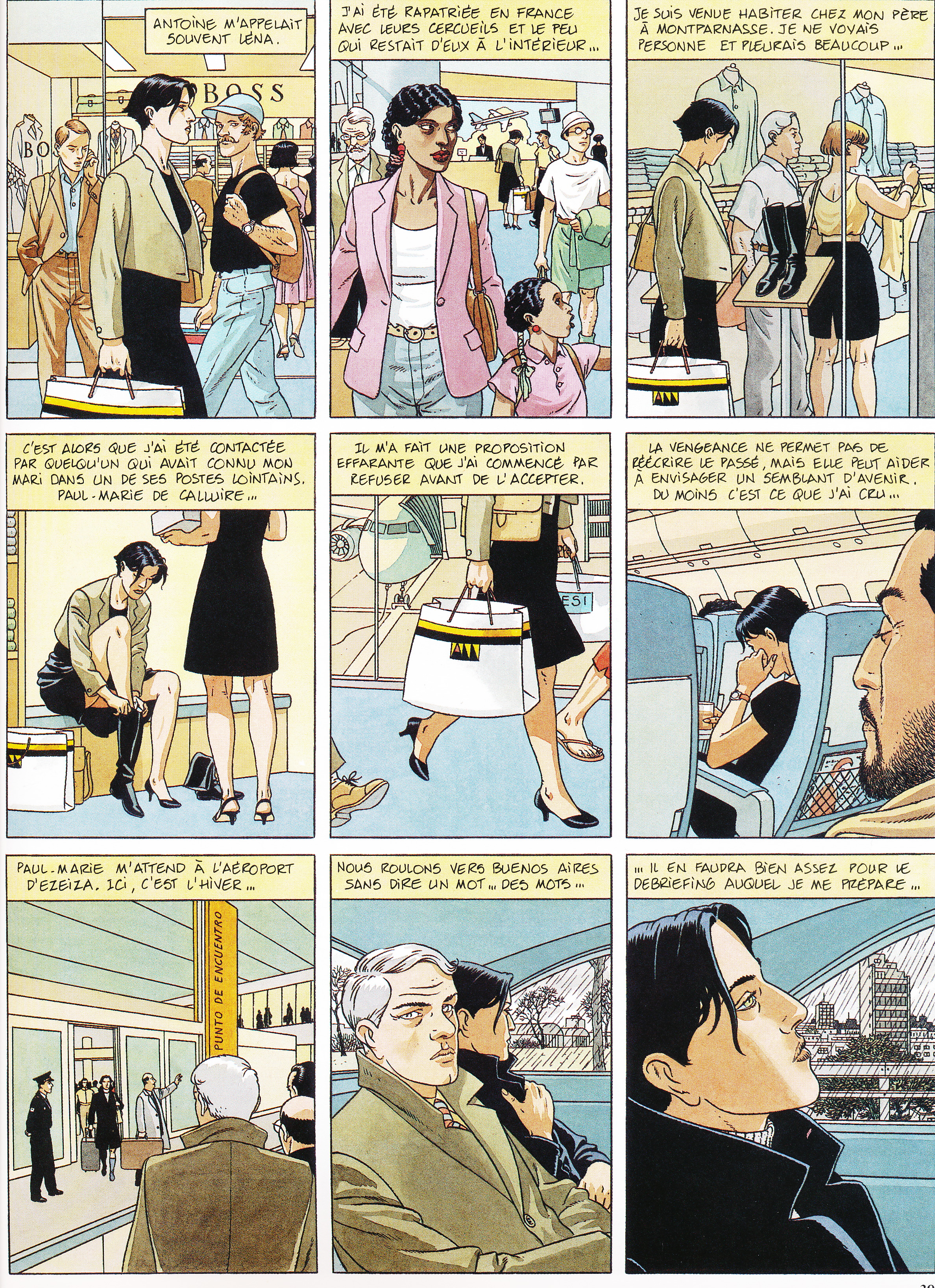

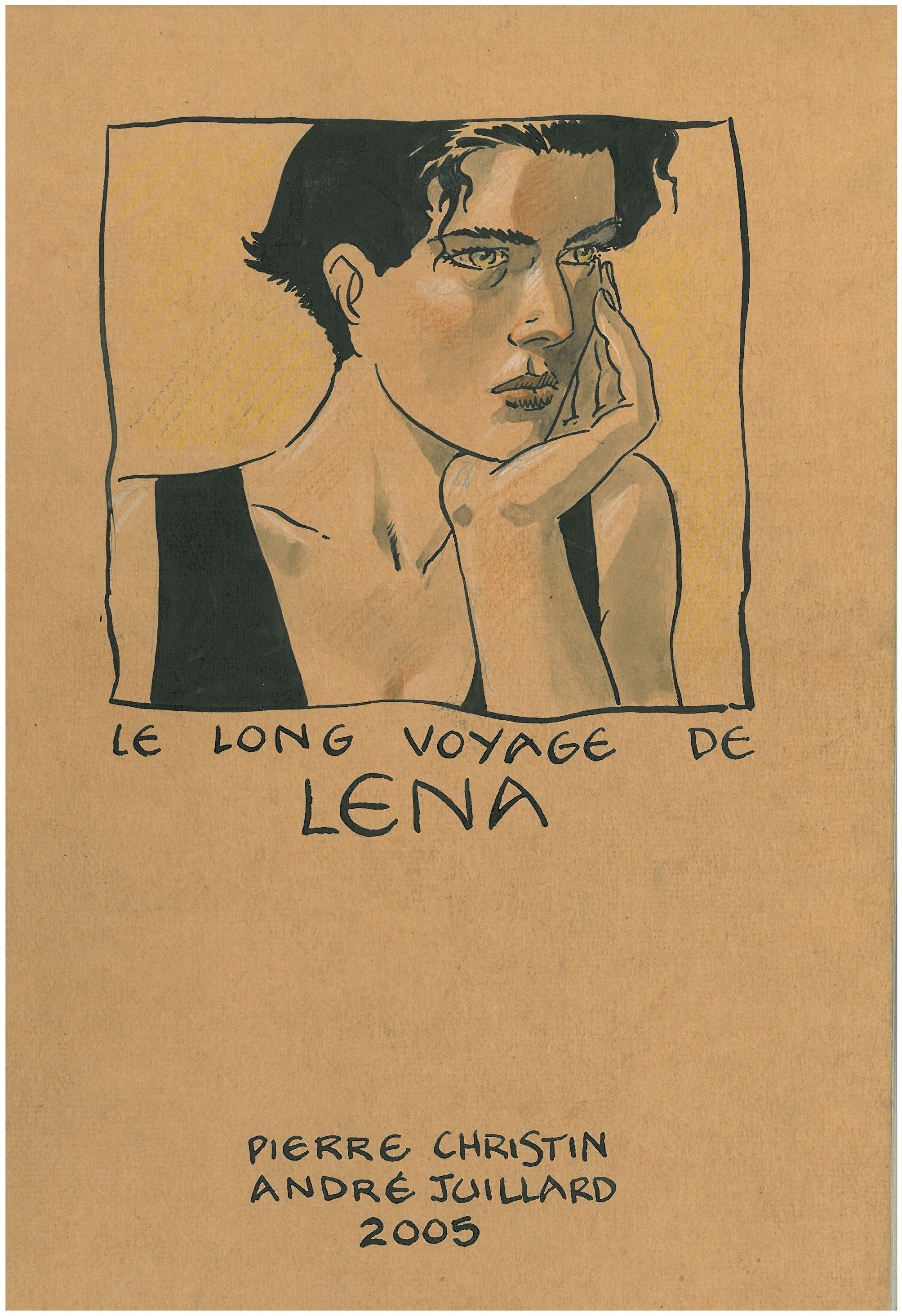

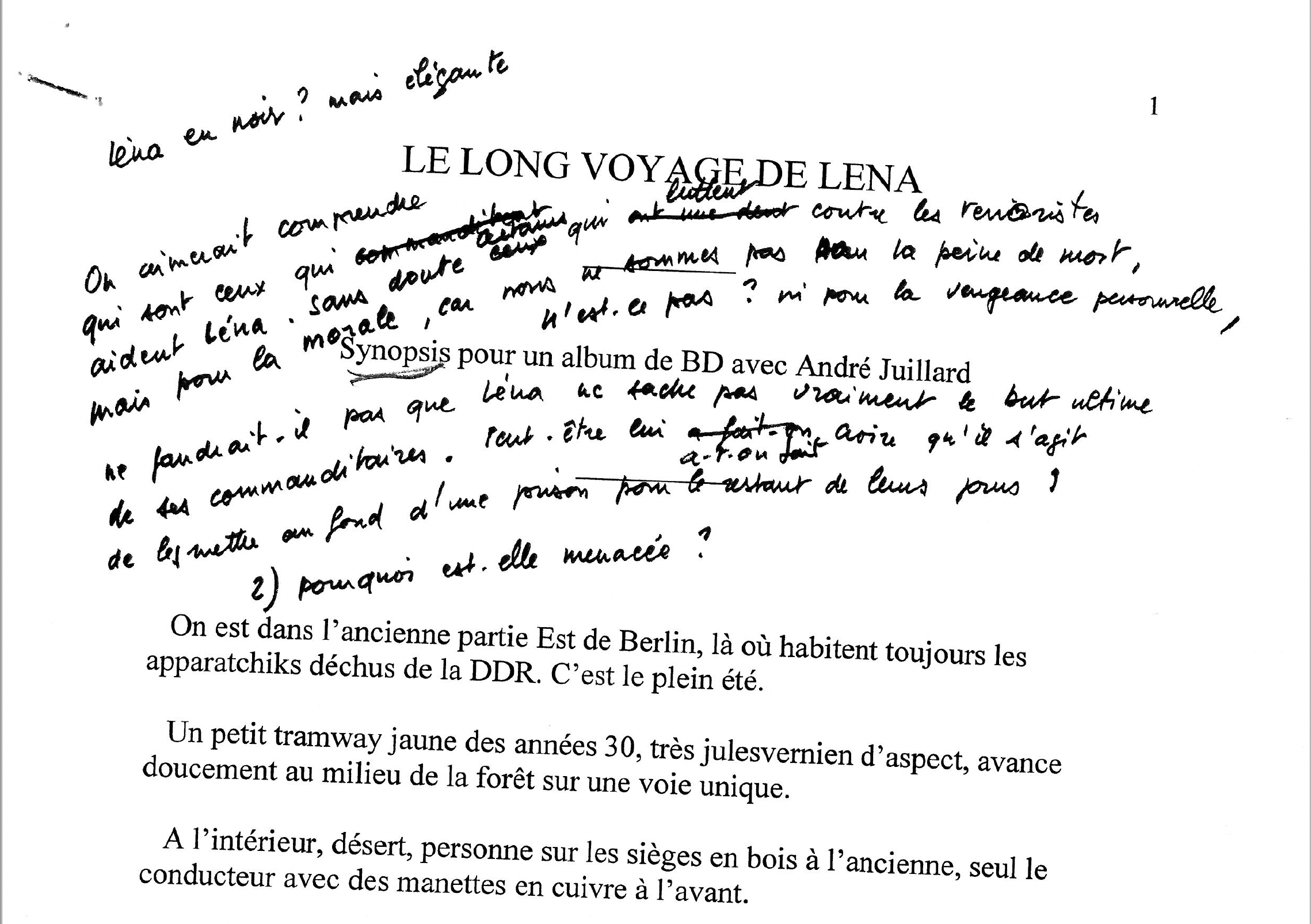

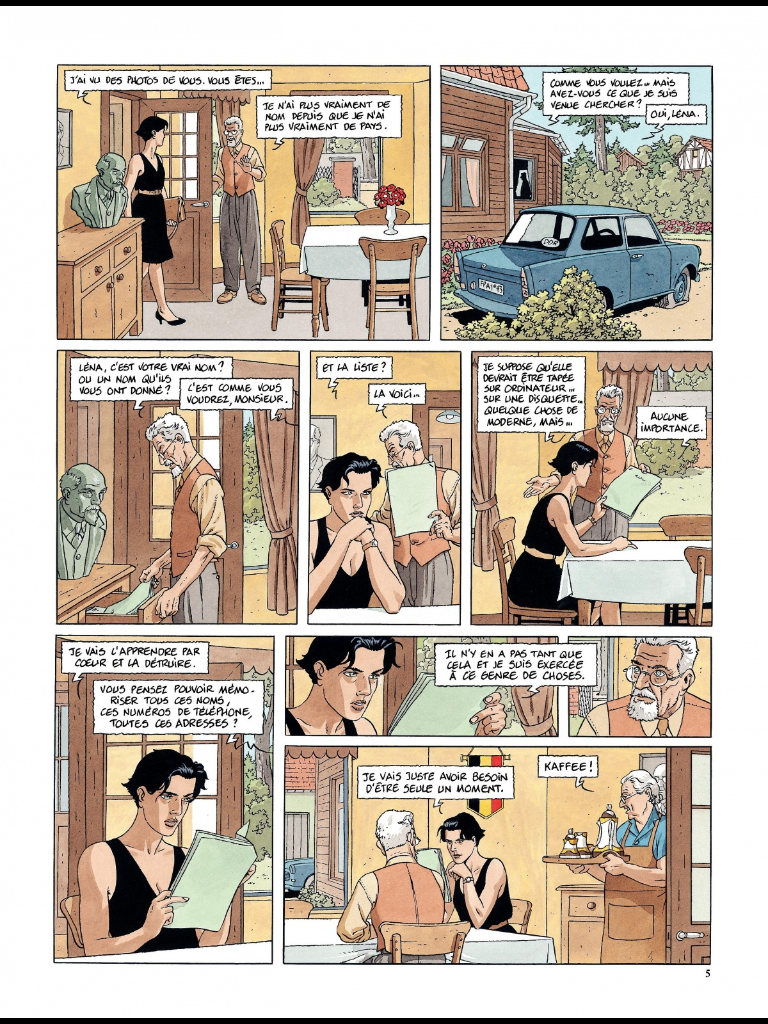

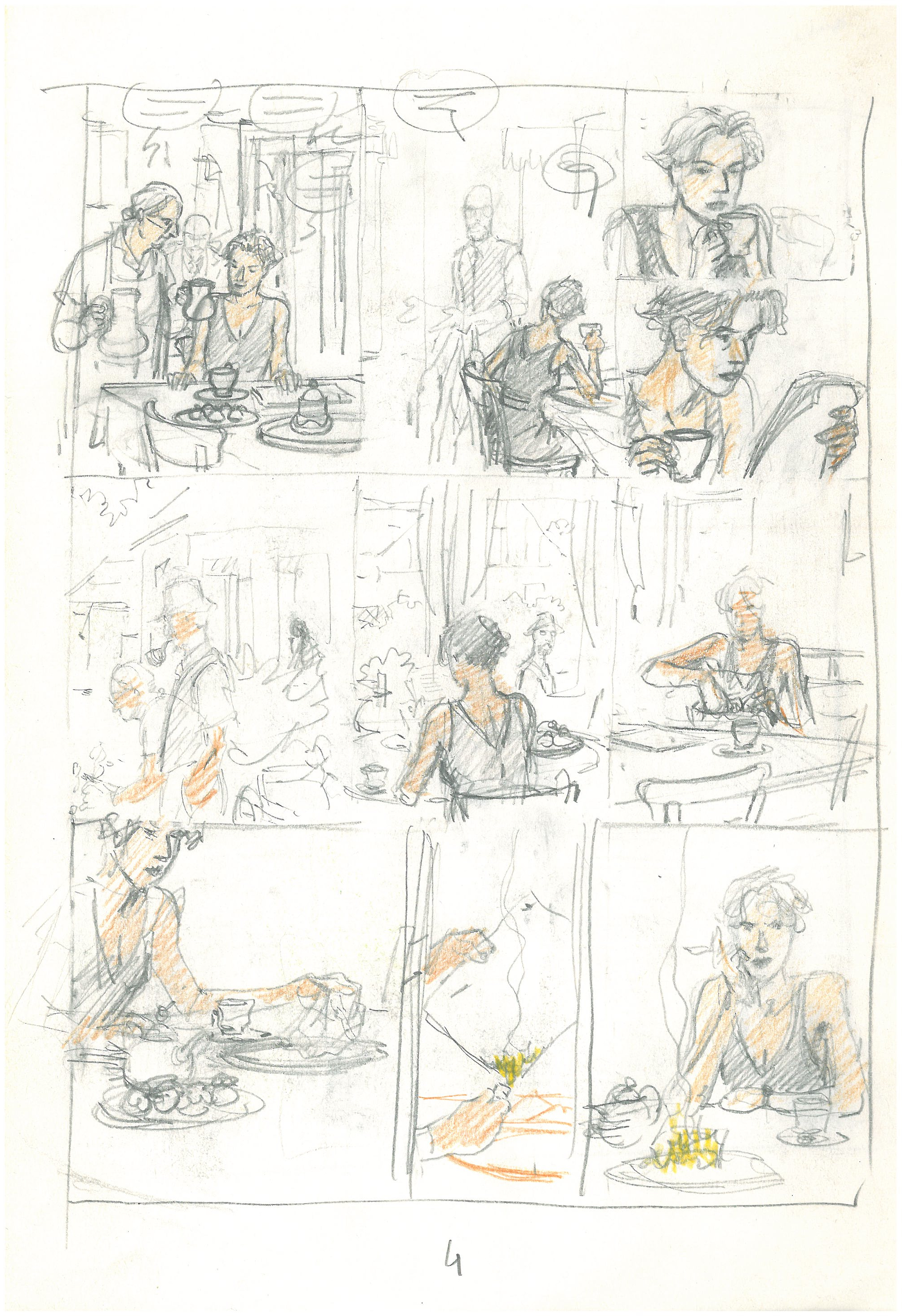

- n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée

- n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives

- n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image

- Sylviane Ahr - Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature

- Bertrand Daunay - Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"

- Judith Émery-Bruneau - D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature

- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufay, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande

- La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins

Articles récents

- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufay, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande

- Zeina Hakim & Anne Monnier - Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image

- Jan Baetens - Enseigner Proust illustré

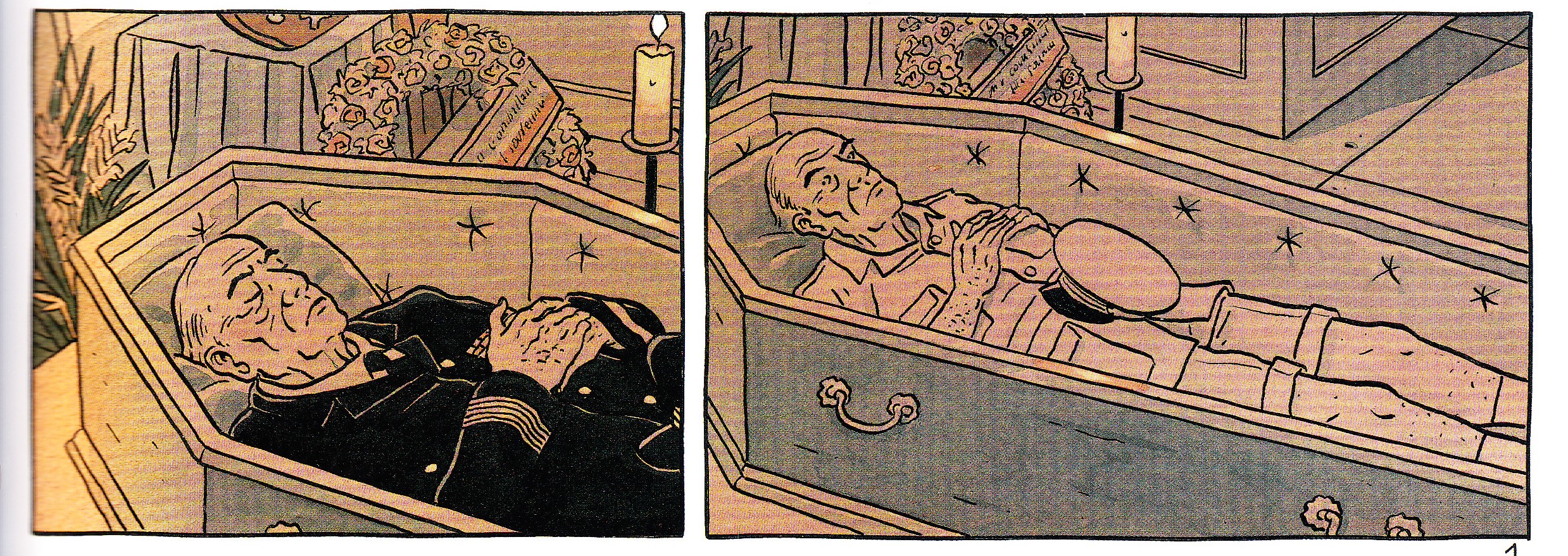

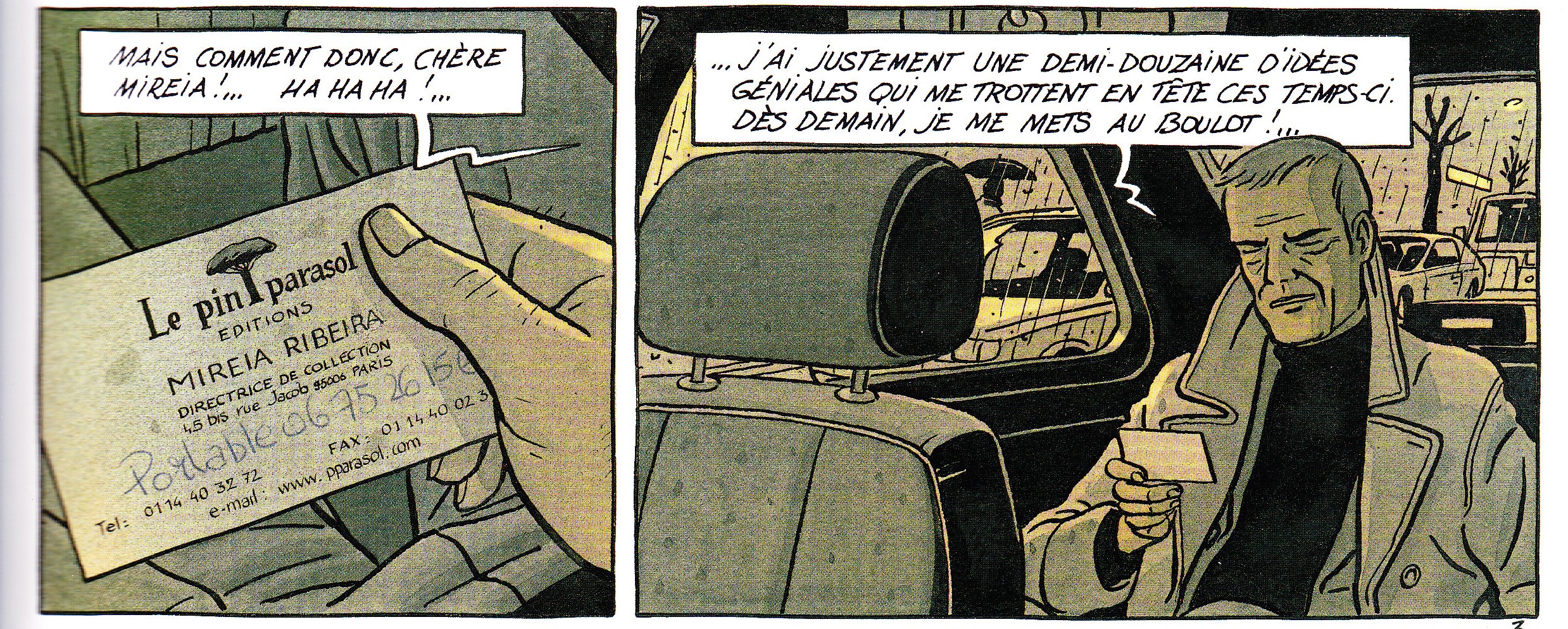

- Daniel Delbrassine - Genres et écriture d’invention: préparer la transposition par la comparaison entre deux formes (BD/roman) d’un récit

- Barbara Hurni-Siegrist - Accompagner des enseignant·es pour parler des illustrations: Le cas du projet «La Fontaine à l’école numérique»

La bande dessinée est-elle de la littérature ? Lire les récits graphiques

La bande dessinée est-elle de la littérature ? Lire les récits graphiques

Cet article de Hillary Chute, publié en 2008 dans la revue de la Modern Language Association of America 1, a marqué un tournant dans les rapports entre bande dessinée et études littéraires sur le nouveau continent. Chute propose non seulement une définition de ce média, en insistant sur les spécificités sémiotiques de cette forme d’expression plurimodale, mais elle propose également de retracer brièvement son histoire et de réfléchir sur la littérarité de ce qu’elle rebaptise le « récit graphique », en s’attardant notamment sur les œuvres d’Art Spiegelman et de Joe Sacco. Nous sommes reconnaissants à Hillary Chute et à l’éditeur de nous avoir autorisés à republier cet article, qui a été traduit par Raphaël Baroni et Sébastien Graber.

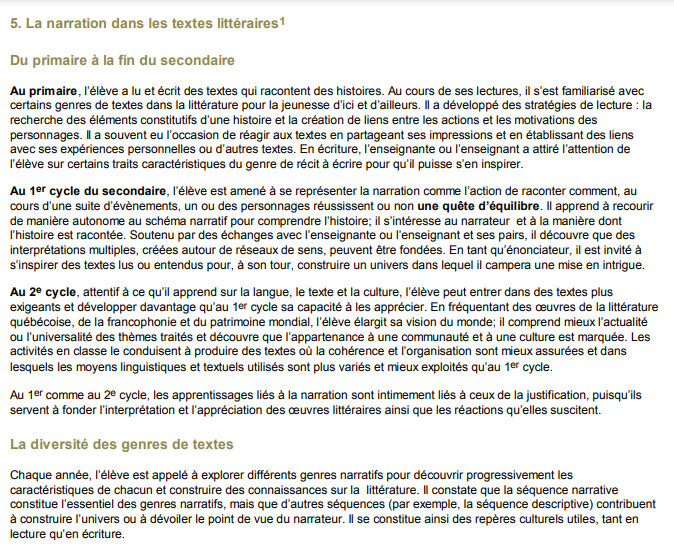

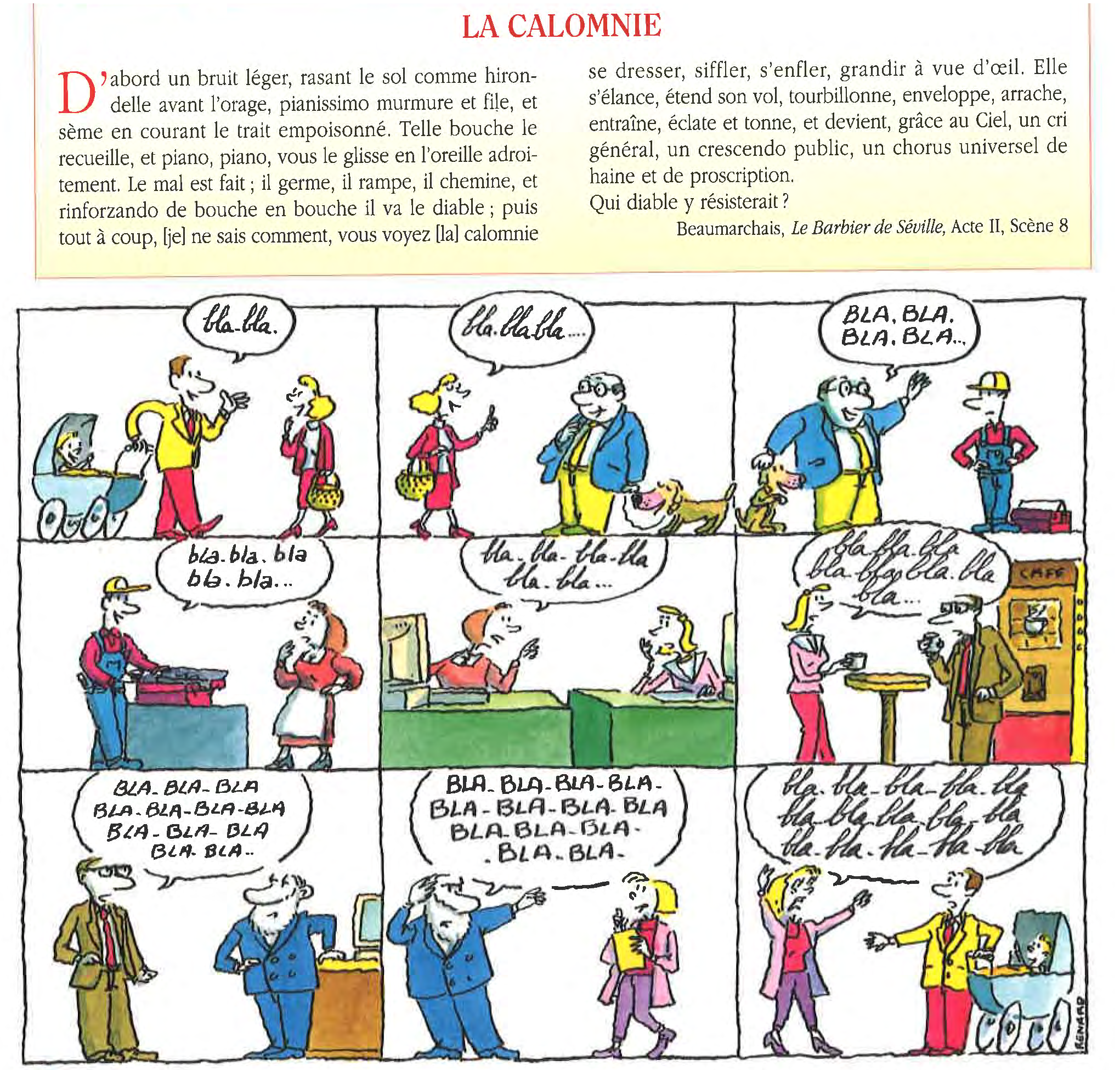

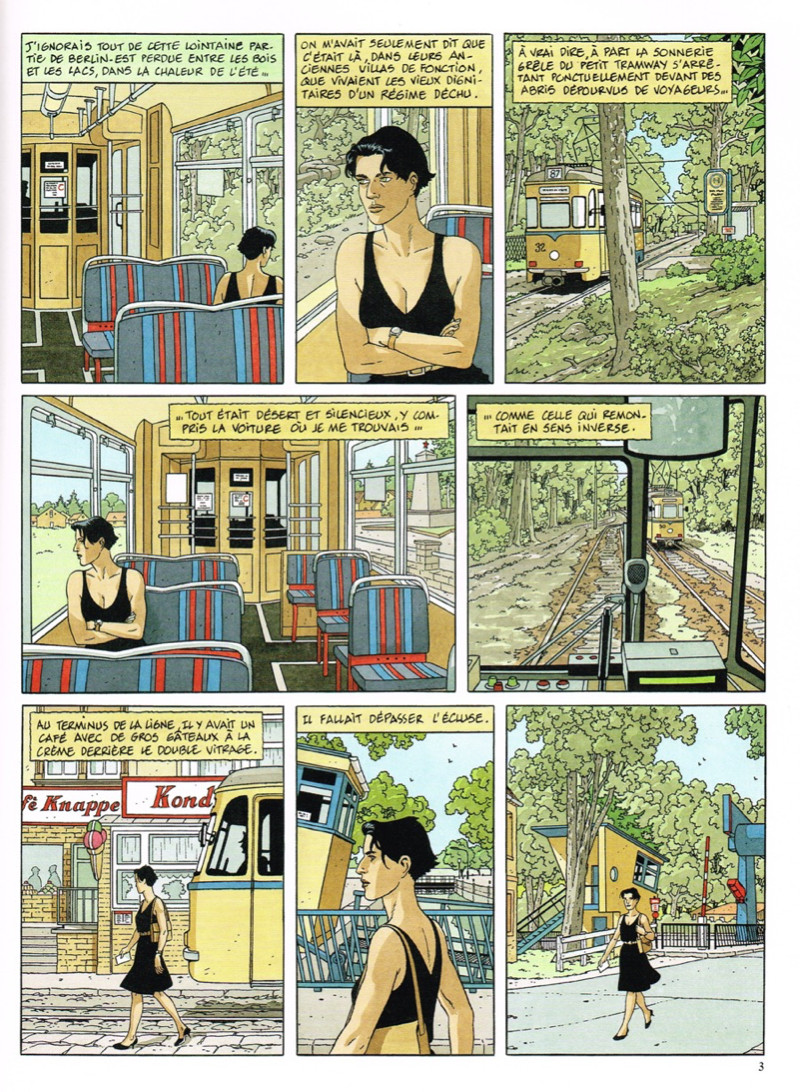

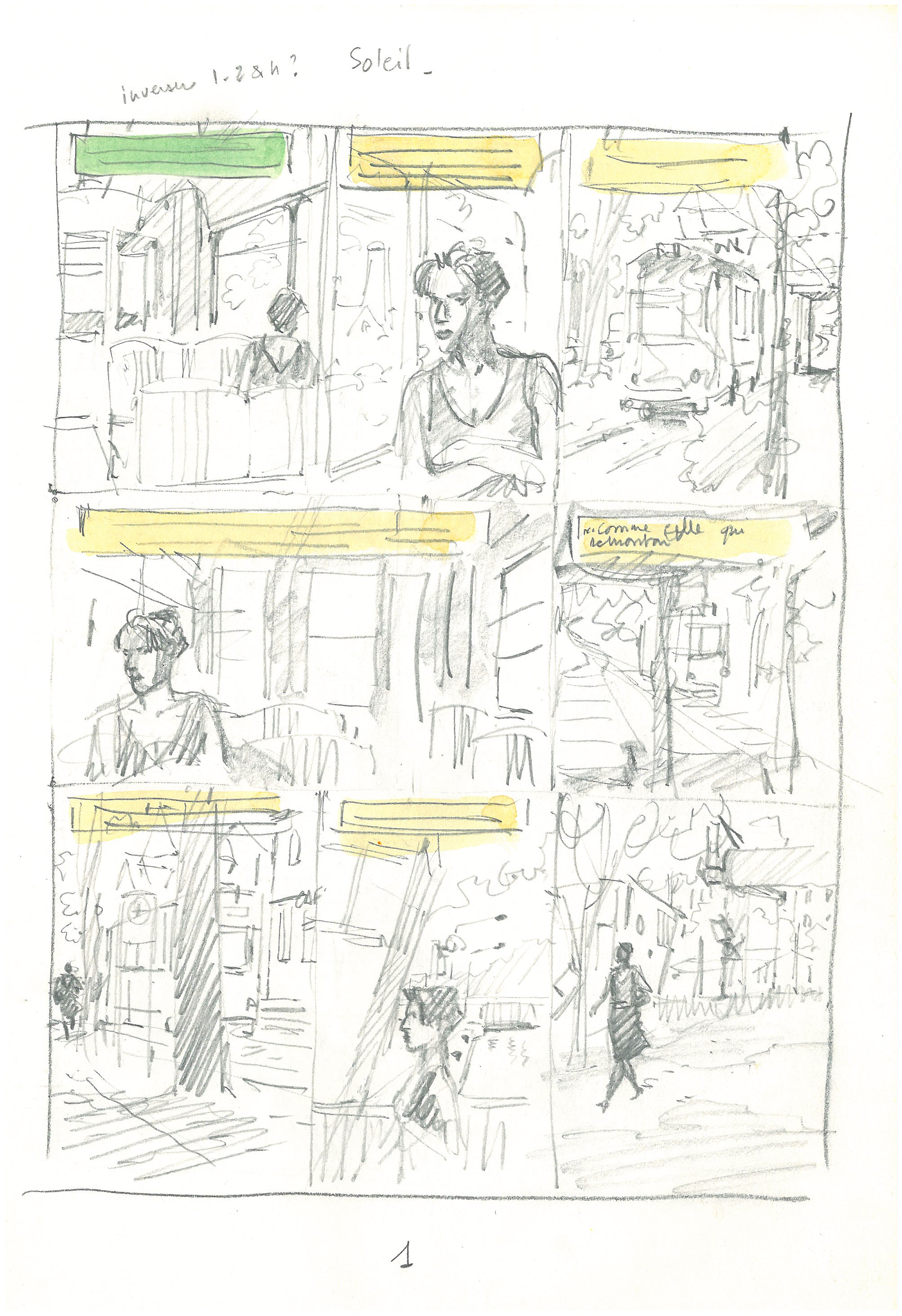

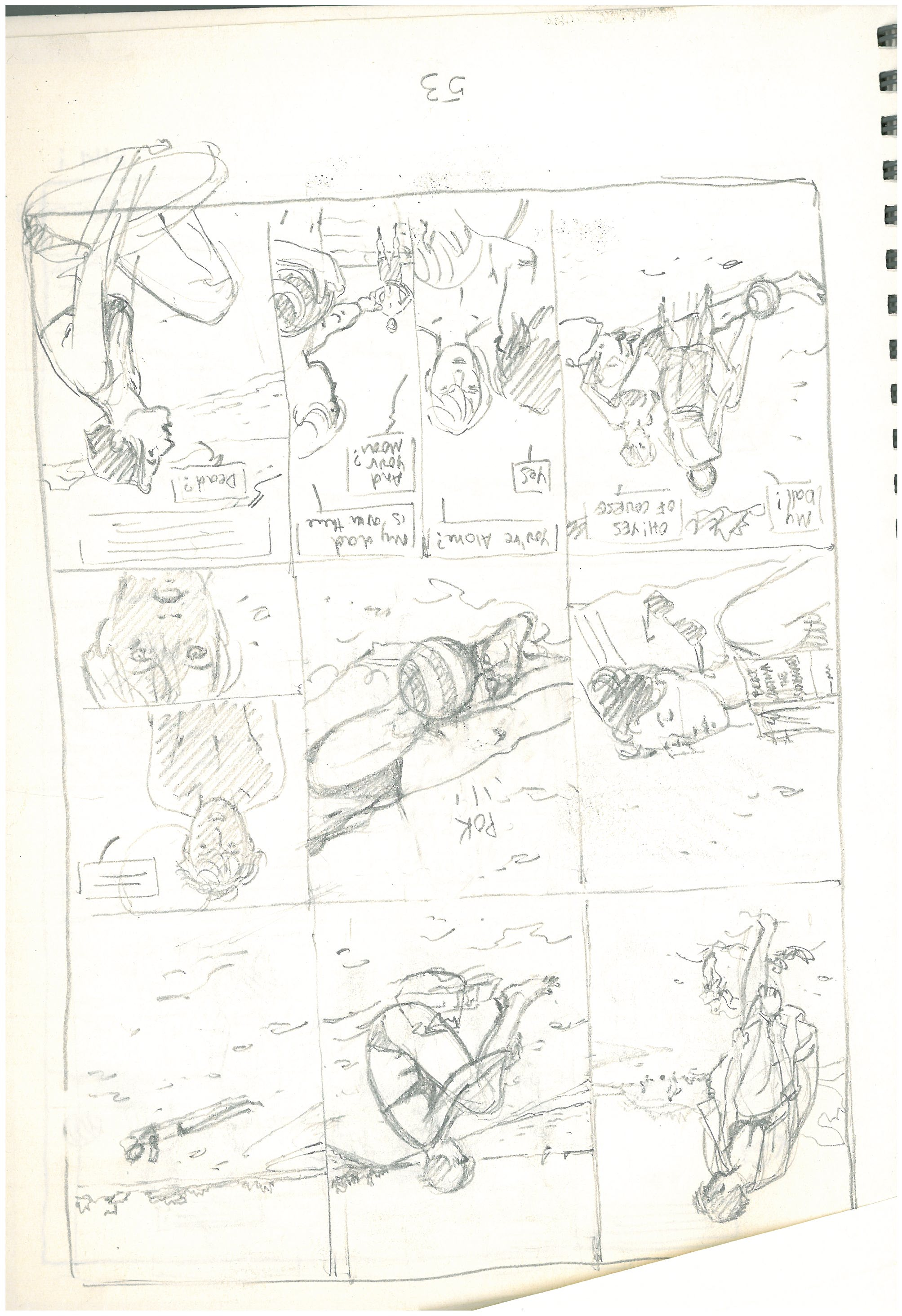

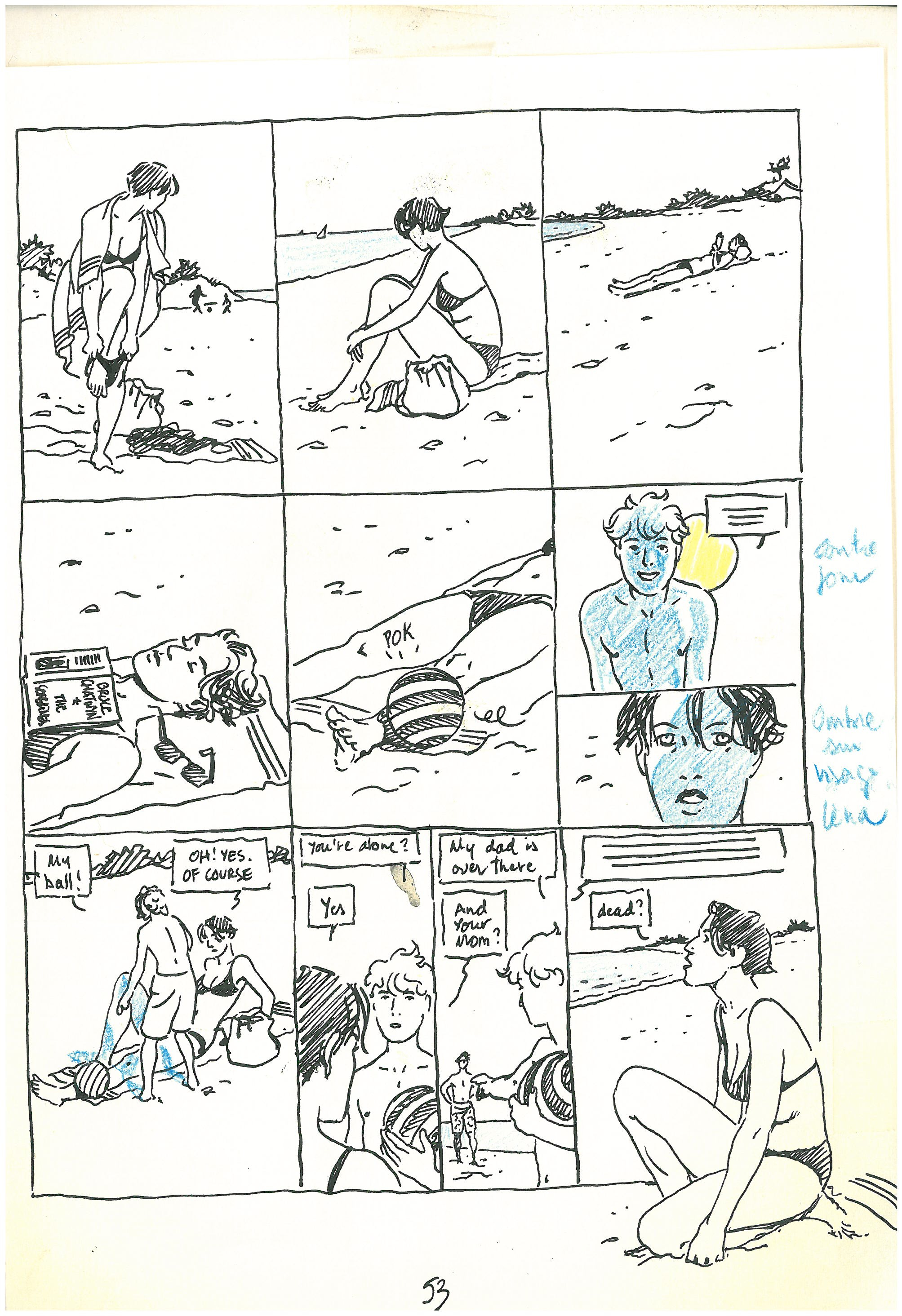

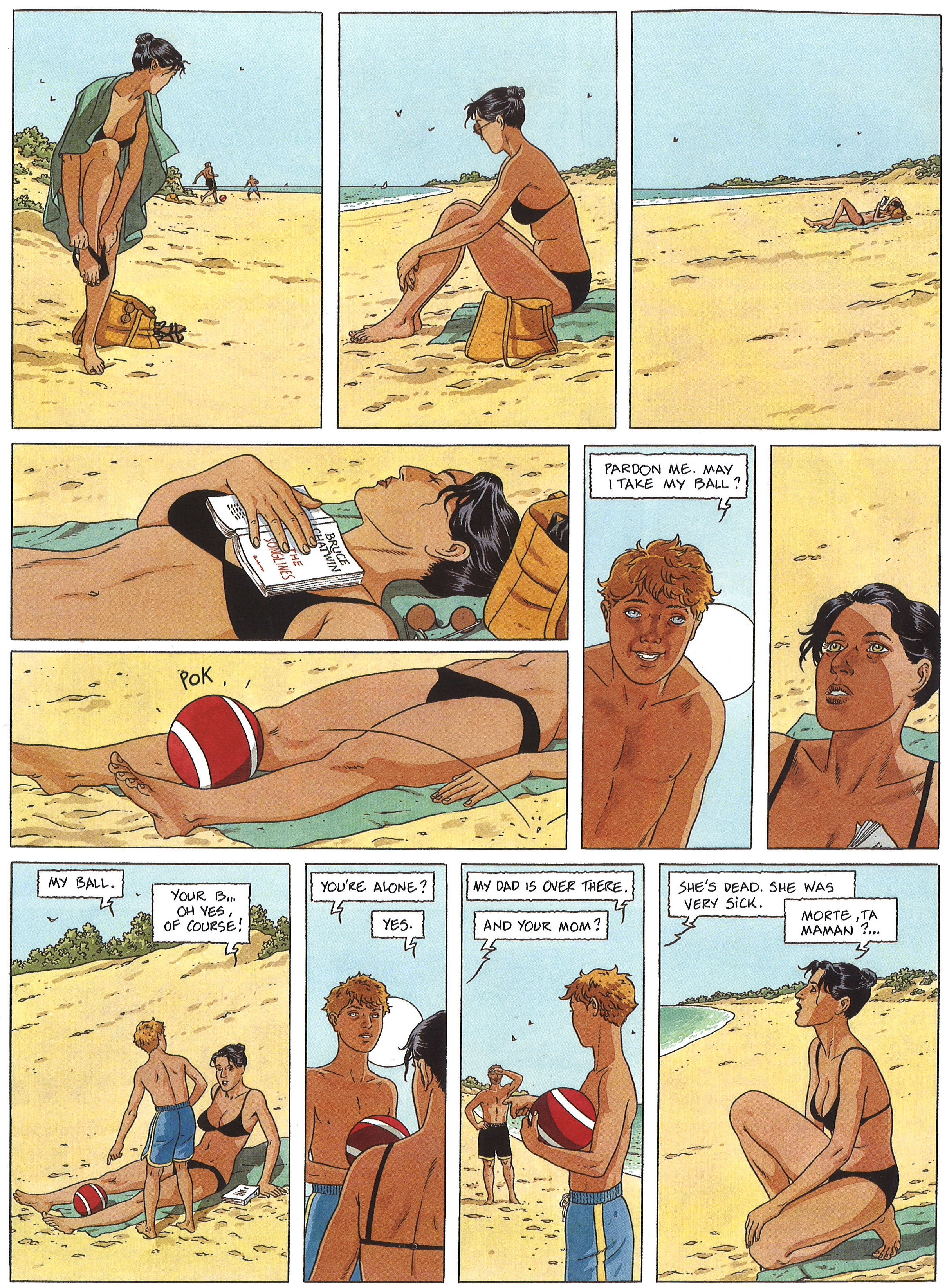

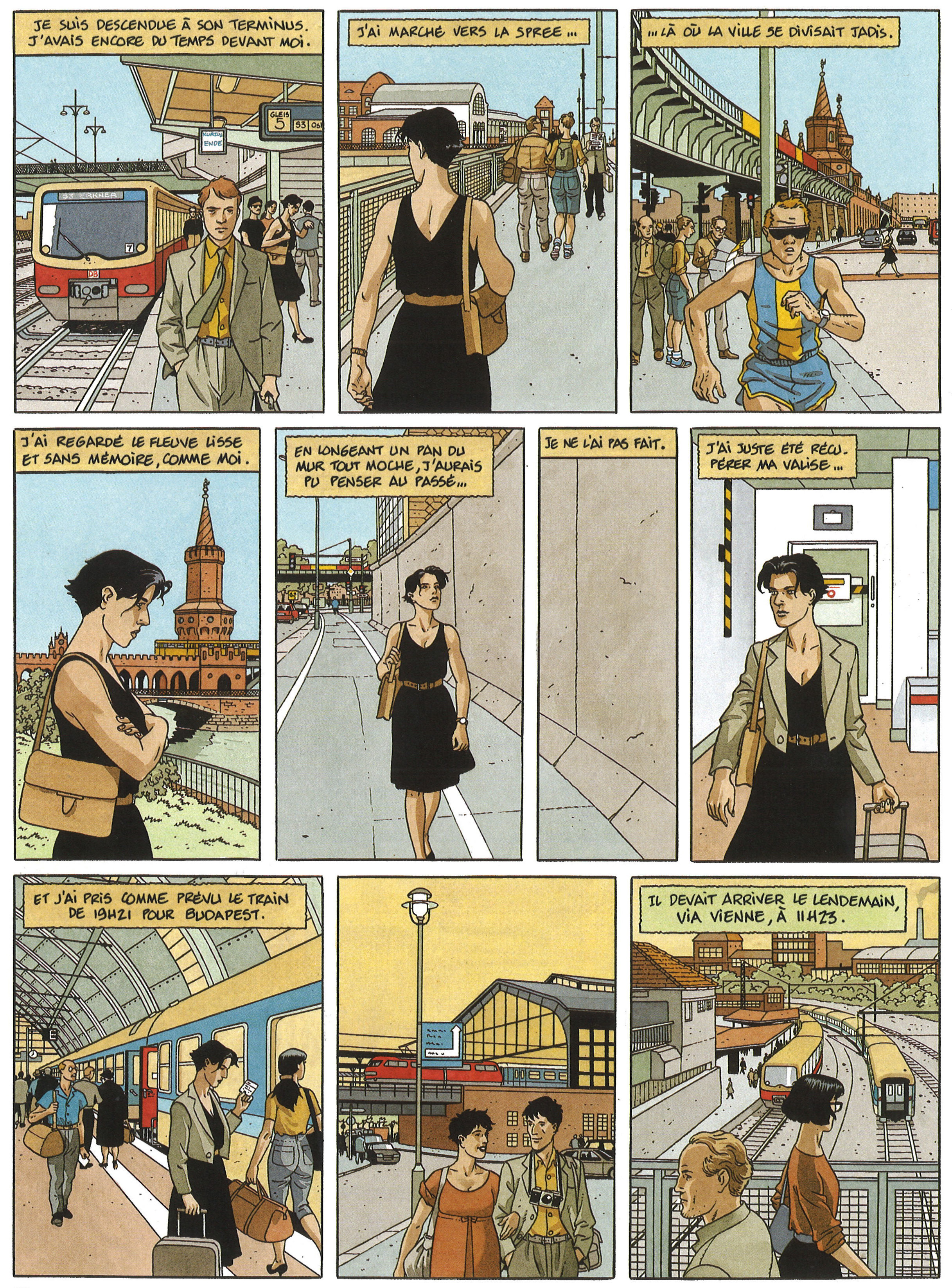

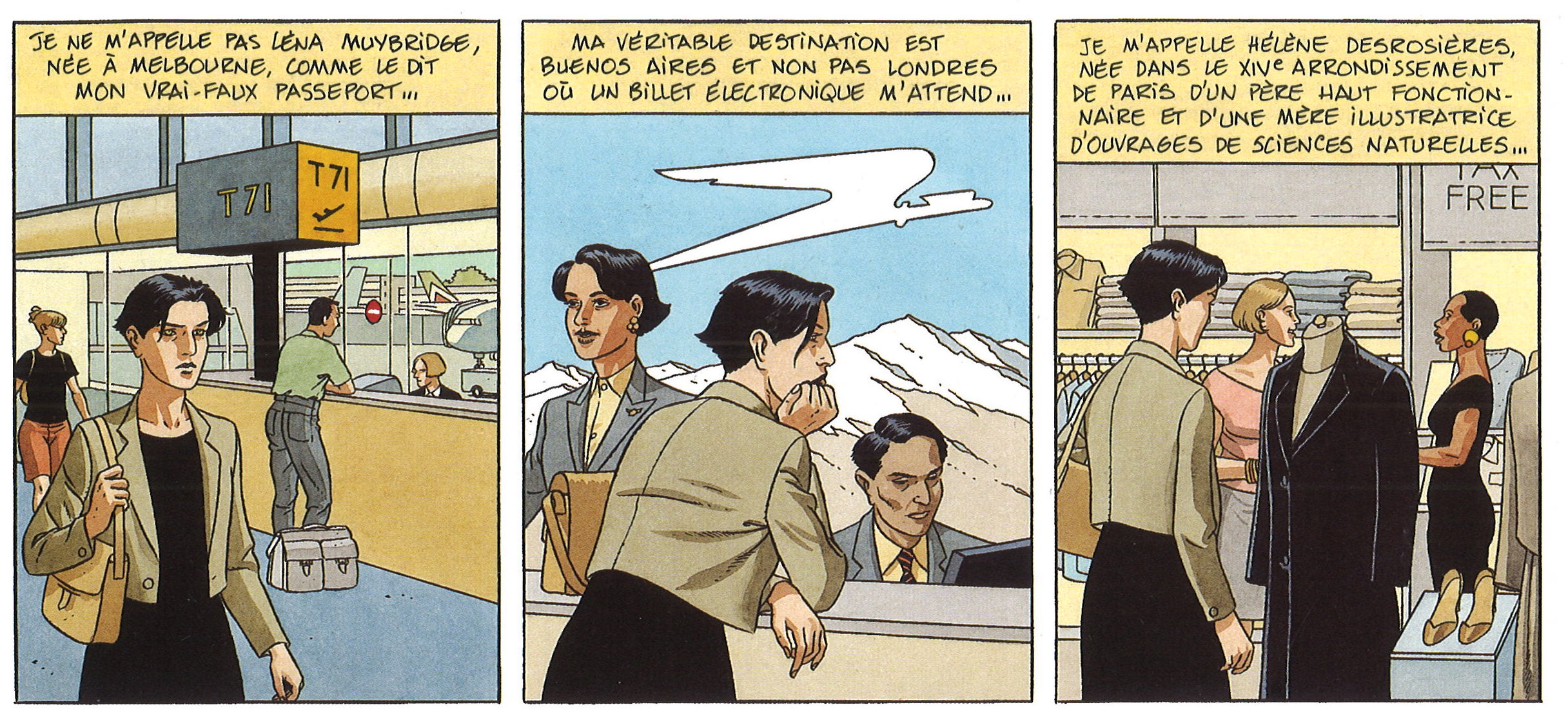

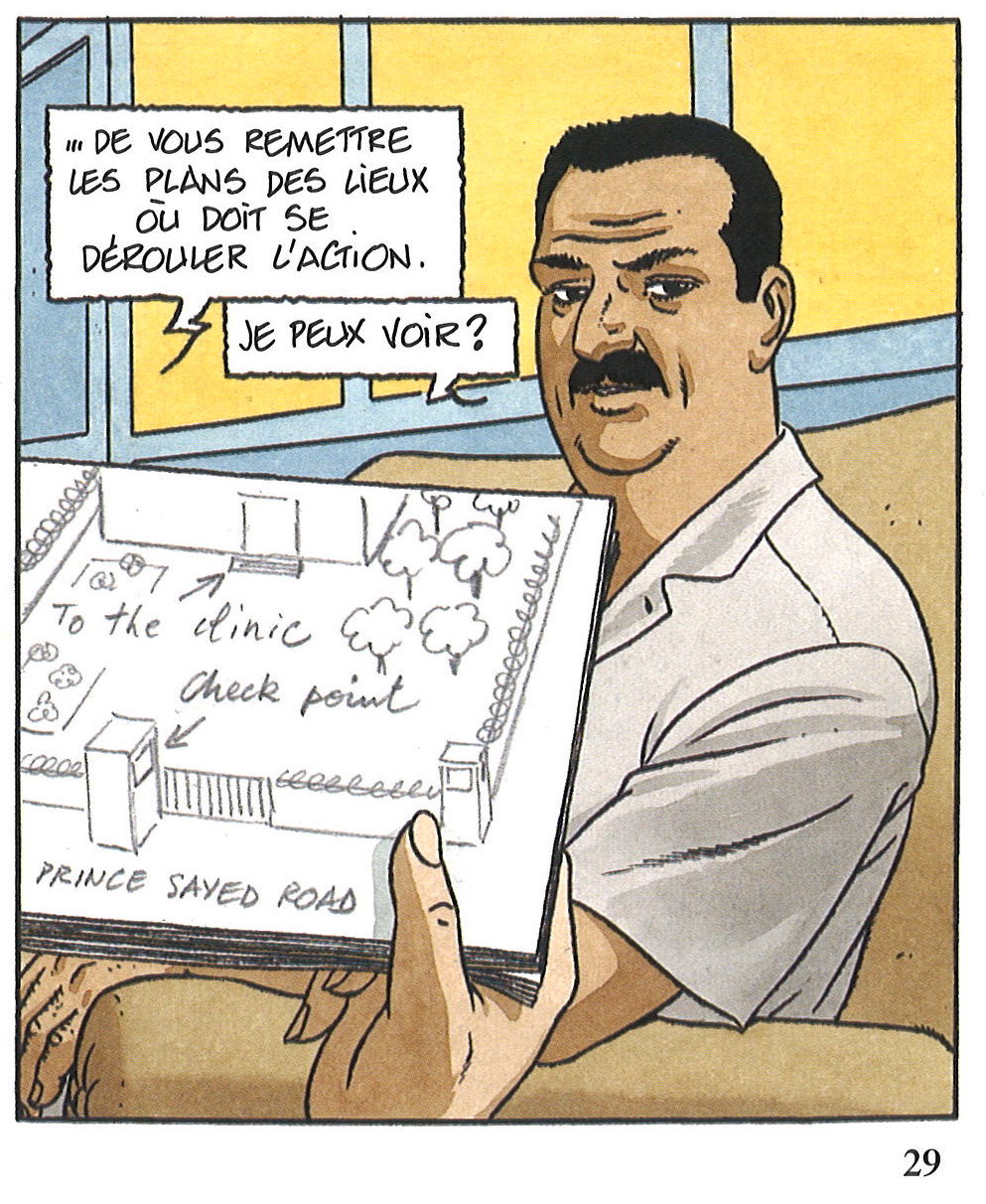

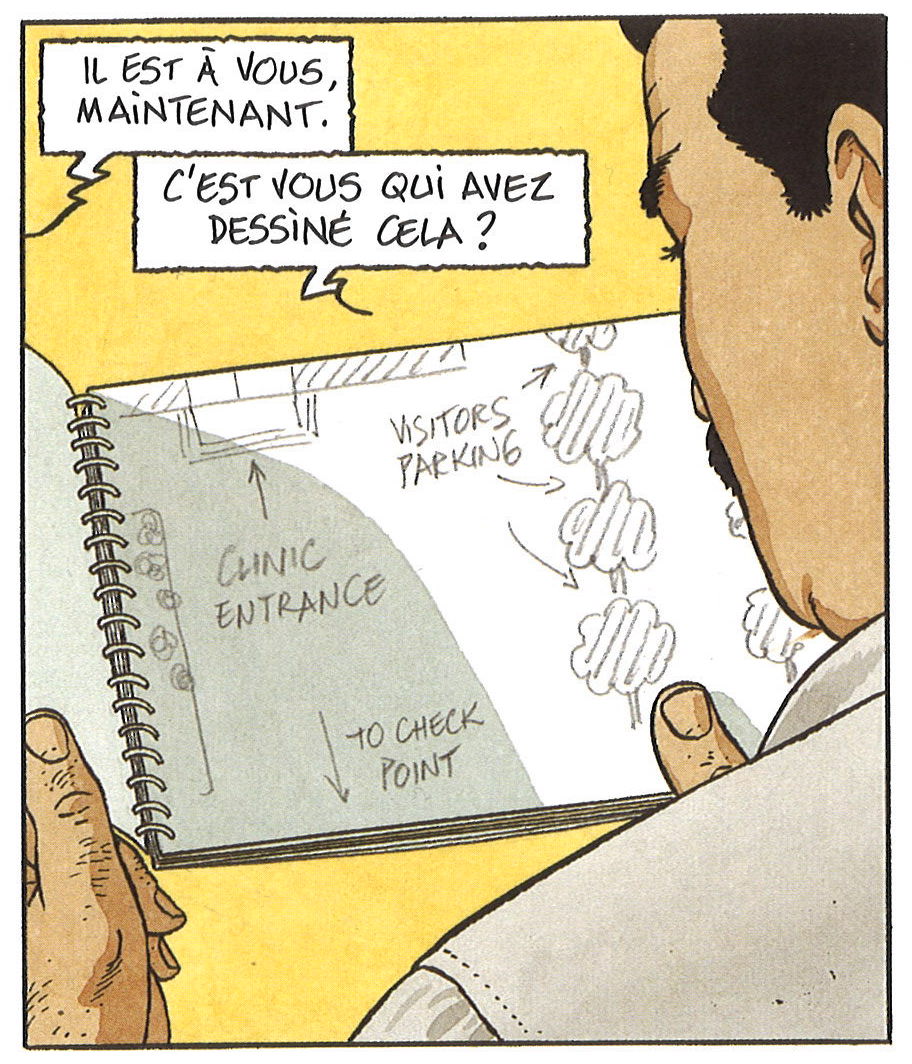

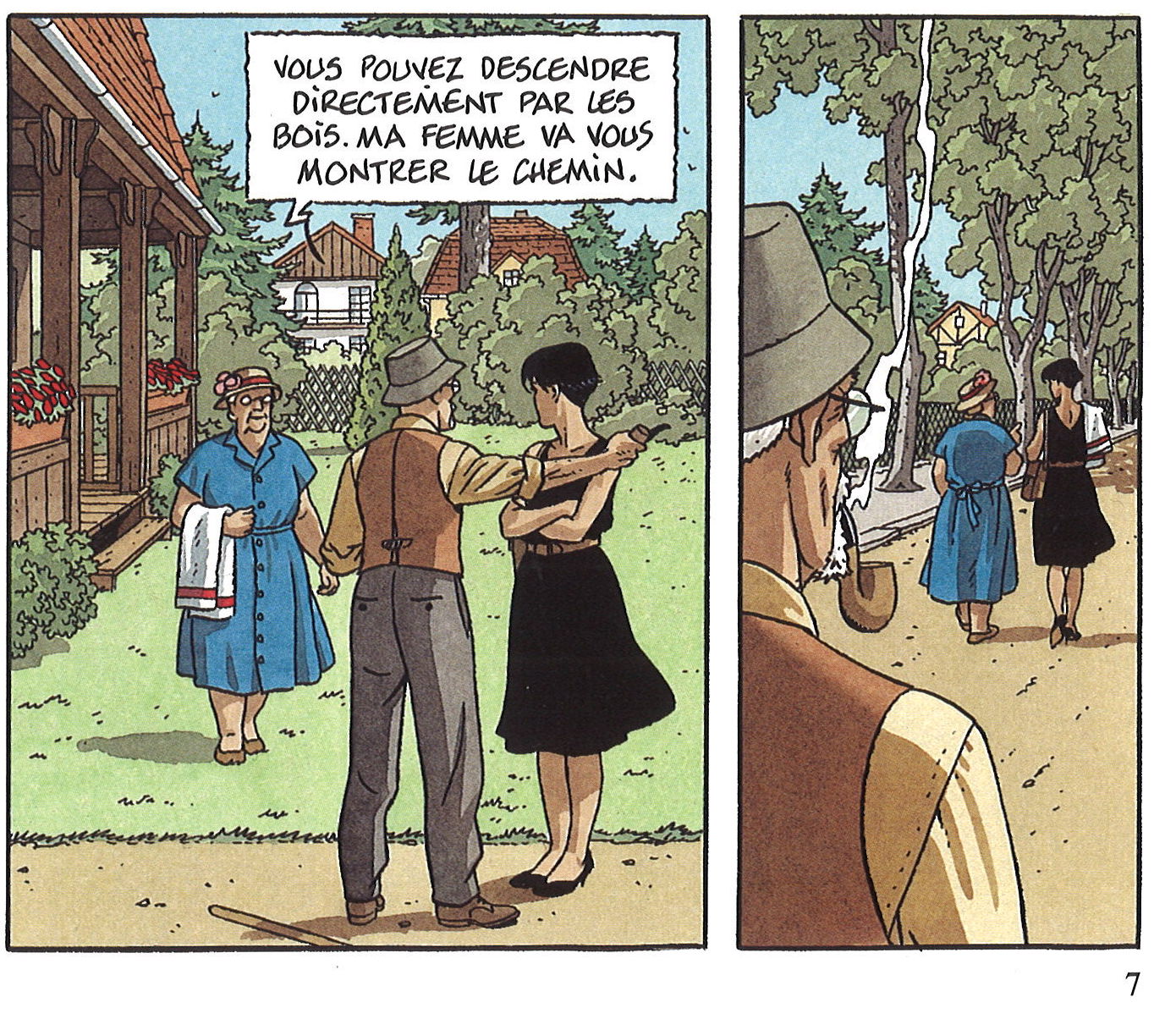

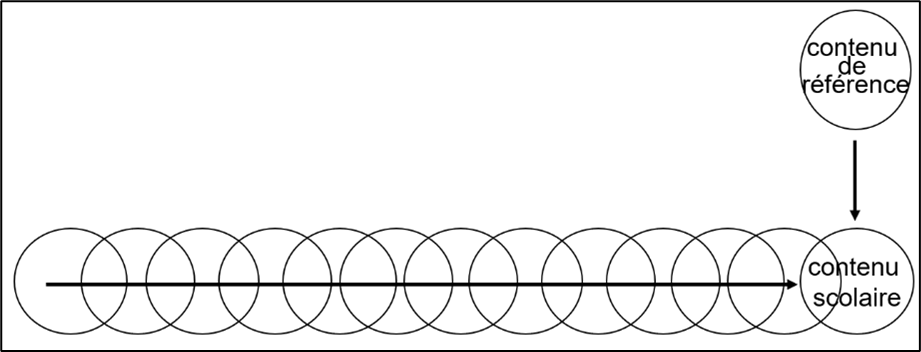

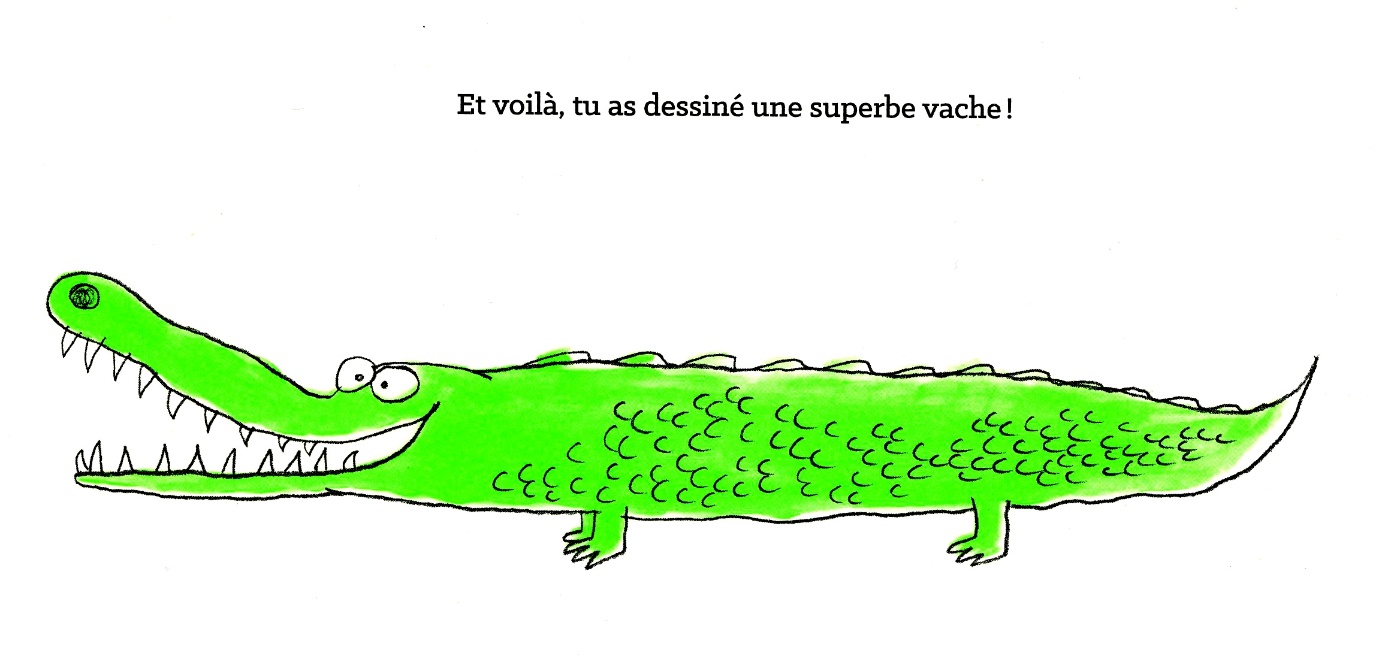

La bande dessinée – forme considérée autrefois comme vulgaire – suscite aujourd’hui un vif intérêt au sein des études littéraires. Comme tout le monde, je suis étonnée par cette explosion en dépit du fait que, par le passé, j'ai rédigé un rapport au Département d’anglais pour défendre vigoureusement l’idée que nous ne devrions pas oublier cette forme narrative innovante. Cependant, s’il y a un essor de la bande dessinée, il s’accompagne aussi de confusions catégorielles et terminologiques. Pour ceux qui adoptent le point de vue des études littéraires, la manœuvre est évidente: soit on justifie l’intérêt de la bande dessinée en s’appuyant sur une défense de la culture populaire, soit on la rattache à la riche tradition des recherches sur les rapports entre textes et images, qui nous renvoie aux manuscrits enluminés du Moyen Âge. Mais la bande dessinée pose des problèmes que nous essayons encore de résoudre ; le terme n’entre pas facilement dans notre grammaire et la nomenclature qui l’entoure reste compliquée et controversée2. Le domaine des études littéraires n'a pas encore saisi les contours de cet objet fuyant, ni défini clairement son projet le concernant. Pour explorer les bandes dessinées contemporaines, nous devons dépasser certaines classifications antérieures : nous devons réexaminer les catégories de fiction, de narration et d’historicité. Les bourses d'études consacrées aux bandes dessinées – et plus particulièrement à ce que j'appelle les récits graphiques – sont en augmentation dans les sciences humaines. La bande dessinée peut être définie comme une forme hybride combinant des mots et des images, dans laquelle deux cheminements narratifs, l'un verbal et l'autre visuel, construisent une temporalité à l’intérieur d’un espace. La bande dessinée progresse temporellement en cheminant dans l'espace de la page, en s’appuyant sur une alternance de présences et d’absences, les cases saturées d’informations (aussi appelées vignettes ou cadres) alternant avec les gouttières (des espaces vides entre les cases). Extrêmement structurée dans sa construction narrative, la bande dessinée ne se contente pas de mélanger le visuel et le verbal – ni même d'illustrer l'un par l'autre – mais elle est plutôt encline à présenter les deux éléments de manière asynchrone : un lecteur de bande dessinée ne remplit pas seulement les blancs entre les cases, mais il opère aussi des allers-retours entre lecture et recherche visuelle du sens. Dans cet article, je traiterai la bande dessinée (comics) comme un média3, et non comme un genre populaire, telle qu’on l’entend habituellement4. Par ailleurs, je conclurai en attirant l’attention sur un genre particulièrement prégnant au sein de ce domaine : la bande dessinée non fictionnelle.

Je m’intéresserai particulièrement à la manière dont la bande dessinée met en jeu le problème de la représentation de l'histoire, car mon propre travail s'est concentré sur ce que cette forme rendait possible pour le récit non fictionnel, en particulier du fait de sa capacité de juxtaposer spatialement sur la page (et de faire se superposer) des moments passés, présents et futurs. Je m'intéresserai aussi à la manière dont la bande dessinée élargit les modes d'expression de soi et de l’histoire, tout en s'inscrivant dans la culture populaire5. Comment les bandes dessinées contemporaines s’y prennent-elles pour raconter des histoires collectives épouvantables ? Pourquoi les artistes féminines brouillent-elles la distinction entre histoires « privées » et histoires « publiques » ? L'impact esthétique et narratif des bandes dessinées à dimension historique est un élément central de MetaMaus, un livre d'Art Spiegelman à l'édition duquel je participe actuellement6 et qui portera sur les treize années qu'a duré le processus de fabrication de son livre, Maus : l'histoire d'un survivant, qui a été couronné par le prix Pulitzer.

Tour d’horizon

À l’heure actuelle7, trois revues scientifiques ont consacré des numéros spéciaux au récit graphique. Art Spiegelman a récemment donné un séminaire à l'Université de Columbia intitulé « Bandes dessinées : entrer dans le canon », et la Norton Anthology of Postmodern American Fiction intègre depuis peu des bandes dessinées. En dehors du monde académique, le récit graphique occupe l'avant-scène de la critique littéraire et des conversations culturelles : le magazine Time, baromètre du grand public, a nommé comme meilleur livre de 2006 le récit graphique d'Alison Bechdel : Fun Home. A Family Tragicomic. La même année, la maison d’édition Houghton Mifflin, qui publie The Best American Series, inaugurait le premier volume du Best American Comics. On pouvait même lire, en juillet 2004, dans un article de couverture du New York Times Magazine, que cette « nouvelle forme littéraire » rejoint « ce que le roman était autrefois – une forme accessible, vernaculaire [et] ayant un attrait massif » (McGrath 2004 : 24).

Le terme de roman graphique est un terme beaucoup plus commun et facilement identifiable que celui de récit graphique8. Mais ce qui était à l’origine un terme marketing doit aujourd’hui être replacé dans son contexte historique, celui de la seconde moitié du XXe siècle. L'impulsion est venue en partie d’une communauté éditoriale très active issue du milieu underground, qui souhaitait produire des œuvres liées au média de la bande dessinée, mais possédant un impact plus important : le premier usage public attesté de cette expression, par Richard Kyle, apparaît dans un bulletin de 1964 distribué aux membres de l'Amateur Press Association, et le terme fut ensuite emprunté par Bill Spicer dans son fanzine Graphic Story World. Beaucoup pensent que Will Eisneraurait inventé le terme parce qu'il l'a utilisé dans un contexte plus commercial, pour vendre à des éditeurs A Contract with God (1978). Composé d'une série de quatre histoires sérieuses, liées entre elles et racontant les conditions de vie sordides et les désirs d'assimilation de migrants vivant dans un immeuble du Bronx dans les années 1930, A Contract with God fut le premier livre commercialisé en tant que « roman graphique9 ».

Des dizaines d'années plus tard, on retrouve des sections « roman graphique » dans de nombreuses librairies. Pourtant, ce terme semble souvent impropre pour désigner les objets rangés dans ces rayons. De nombreuses œuvres fascinantes regroupées sous cette étiquette – y compris Maus de Spiegelman, qui a contribué à populariser le terme – ne sont pas du tout des romans : ce sont de riches œuvres non fictionnelles, ce qui explique l’accent que je mettrai ici sur le terme plus large de récit. En effet, cette forme remet en question l’idée reçue qui voudrait que, par défaut, le dessin en tant que système serait intrinsèquement plus fictionnel que la prose. Elle donne aussi une nouvelle image de ce que nous considérons comme de la fiction ou de la non-fiction. Dans ce que nous désignons par récit graphique, la longueur substantielle à laquelle faisait référence le terme roman peut être préservée, mais cette expression plus neutre suppose l’existence d'autres modes que celui de la fiction. Un récit graphique est un ouvrage de la longueur d'un livre qui se rattache au média de la bande dessinée10.

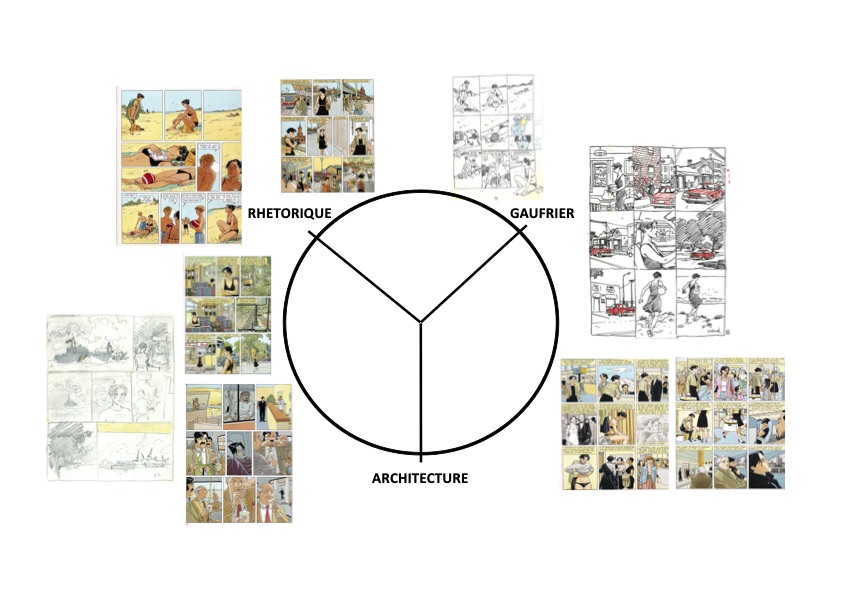

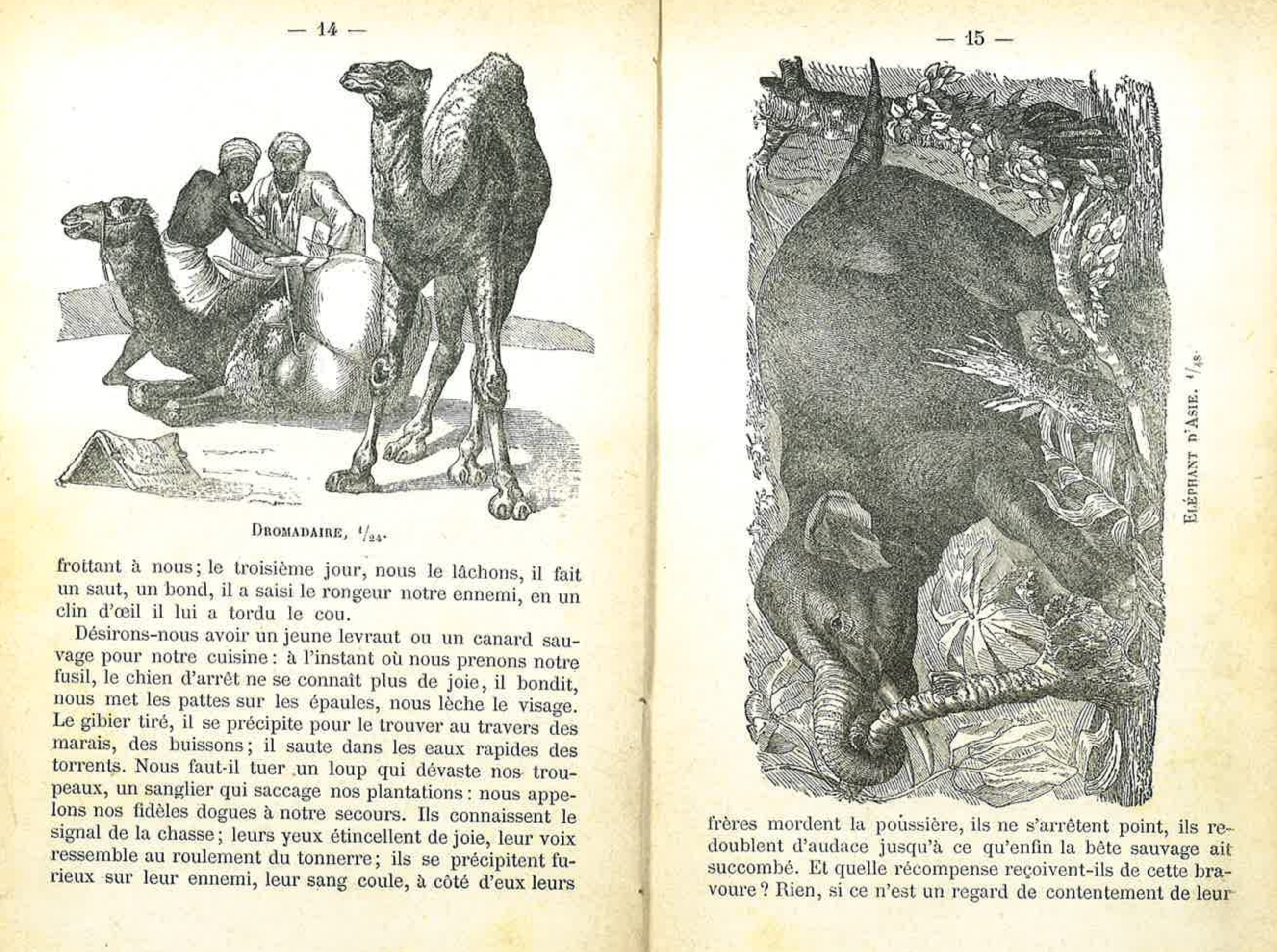

Il existe de nombreux formats pour la bande dessinée qui sont tous porteurs d'un bagage culturel unique. Aux Ėtats-Unis11, le comic strip a émergé avant le début du XXe siècle et possède une extension qui varie de moins d'une page à plusieurs pages ou même davantage. Il s'agit d’une séquence qui forme une unité minimale et s’apparente à ce que l’on pourrait désigner comme une histoire courte. Le comic book, qui a vu le jour dans les années 1930, compte généralement trente-deux pages et se présente soit comme un recueil de comic strips, soit comme une histoire continue, souvent sous la forme d’un épisode qui se rattache à une série12. La bande dessinée se décline ainsi en toutes sortes de formats et dans différents contextes sériels, des strips quotidiens ou hebdomadaires aux comic books publiés mensuellement, en passant par les personnages sériels représentés dans tous ces formats. J’ai soutenu ailleurs que la planche de bande dessinée est elle-même un matériau dans lequel s’inscrit une forme de sérialité. En effet, il s’agit d’une architecture narrative fondée sur l'établissement d’intervalles réguliers au sein de l'espace et sur des déviations de cette régularité. Formellement, la bande dessinée diffère du dessin animé (en anglais : cartoon), car ces derniers présentent une succession d’images formées d’une seule case. Alors que ces deux formes utilisent souvent des dispositifs visuels et verbaux similaires, les bandes dessinées, qui se déploient généralement sur plusieurs cases, ont une dynamique narrative qui diffère des dessins animés. Pourtant, les auteurs de bandes dessinées sont encore couramment appelés en anglais cartoonists. Cela s’explique par le fait que la définition historique du cartoon trouve une résonnance chez des auteurs impliqués dans la reproduction de masse d’images dessinées – un aspect de cette forme qui empêche la bande dessinée d'être rattachée aux « beaux-arts ». Cartoon vient du mot italien cartone, qui signifie carton, et désigne un support pour une image ou un motif destiné historiquement à être transféré sur des tapisseries ou des fresques (Harrison 1981 ; Janson 1991 ; Harvey 2001 ; 2005). Pourtant, comme le souligne Randall Harrison, « avec l'arrivée de l’imprimerie, le "cartoon" a pris un autre sens. Il s’agissait d’une esquisse qui pouvait être reproduite en série. C'était une image qui pouvait être largement diffusée13 » (1981 : 16).

Mais comment définir la forme de la bande dessinée, quelles sont ses propriétés, son extension et ses capacités expressives ? Les amateurs de bandes dessinées pourraient en fait dire, comme l'a fait le juge Potter Stewart au sujet de la pornographie : il suffit d’en voir pour savoir ce que c’en est14. La bande dessinée est une forme créative en perpétuelle évolution, toujours soumise aux contraintes des formats imposés par des entreprises commerciales, contrairement au livre d'artiste, qui a connu une histoire parallèle au cours du XXe siècle15. Une partie de la critique s’est occupée de ce que Scott McCloud a appelé les « descriptions fonctionnelles » de la bande dessinée et, dans la plupart des cas, ces travaux négligent joyeusement les méthodologies institutionnelles les mieux établies. Understanding Comics de McCloud (1993a), le premier livre à théoriser la bande dessinée à travers sa propre forme médiatique, en propose une définition délibérément large et provisoire16. Son analyse de la forme intègre, mais sans s'y limiter, le contexte des supports imprimés, paramètre que de nombreux praticiens et critiques considèrent comme essentiel (p. ex. Kunzle 1973 ; Dowd & Reinert 2004).

McCloud définit la bande dessinée comme des « images picturales et autres, volontairement juxtaposées en séquences, destinées à transmettre des informations et / ou à provoquer une réaction esthétique chez le lecteur17 » (2007 : 17). McCloud ajoute qu’avant sa projection, la pellicule d'un film « s’apparente à une bande dessinée observée au ralenti » (1999 : 5). Cet accent mis sur la séquence permet à McCloud de rattacher à la préhistoire de ce média des manuscrits d'images précolombiennes, la tapisserie de Bayeux et les Tortures de Saint-Erasme (1460), parmi d'autres antécédents culturels tout aussi improbables. En 2001, Robert Harvey a rejeté la conception de McCloud selon laquelle les bandes dessinées n'auraient pas besoin de contenir des mots pour être identifiées en tant que telles. C’est le cas également de Smolderen (2007), qui réfute l’idée que la séquence serait la propriété définitoire de la bande dessinée en analysant un « effet d'essaimage » à partir d’images uniques tirées de Bibles illustrées, de Bosch et de Brueghel, ainsi que de livres pour enfants. Harvey soulève quant à lui cette objection : « il me semble que la caractéristique essentielle de la bande dessinée – ce qui la distingue des autres types de récits picturaux – est l'incorporation de contenu verbal. […] Et l'histoire de la bande dessinée me semble mieux soutenir ma thèse que la sienne » (2001 : 75-76). Selon Harvey, l’histoire de la bande dessinée remonterait au XVIIIe siècle et débuterait dans les images produites par Hogarth, Gillray, Rowlandson et Goya (voir aussi Katz 2006 et Sabin 1993).

Les positions de McCloud et Harvey ne sont pas aussi contradictoires qu’on pourrait le penser. La bande dessinée dépend toujours de la manière dont la temporalité peut être construite en empruntant des chemins complexes, et souvent non linéaires, à travers l'espace de la page ; pour l'essentiel, cette forme s’appuie à la fois sur des mots et des images, bien que ce ne soit pas toujours nécessaire. Comme le suggère Spiegelman, les œuvres en bande dessinée « chorégraphient et donnent forme au temps » (2005 : 4). Et bien que cette fonction puisse être remplie par de nombreuses formes d’expression, c'est dans la manière spécifique dont la bande dessinée accomplit cette opération que l'on peut trouver ce qui constitue souvent l’aspect formel le plus intéressant de ce média. McCloud désigne les cases comme « l’élément iconique le plus important » de la bande dessinée (2007 : 106), car elles nous indiquent, de manière très générale, « que nous sommes face à une division de l’espace et du temps » (2007 : 107) et sont à la base de la grammaire de la bande dessinée. En effet, ainsi que l’affirme McCloud, les cases « fragmentent à la fois l’espace et le temps, proposant un rythme haché des instants qui ne sont pas enchaînés » (2007 : 75). Par cette succession de cases en alternance avec des espaces vides, une page de bande dessinée offre une riche carte temporelle, configurée autant par ce qui est dessiné que par ce qui ne l'est pas ; ce média est très conscient de l'artificialité de ses frontières sélectives, qui organisent la planche sous la forme d’un diagramme de moments encapsulés. McCloud soutient que l'espace vide, appelé la gouttière, « recèle beaucoup du mystère et de la magie qui sont au cœur de la bande dessinée » (2007 : 74), et il ajoute que « ce qui se situe entre les cases constitue le seul élément de la bande dessinée qui ne peut pas être imité par un autre média » (1993b : 13).

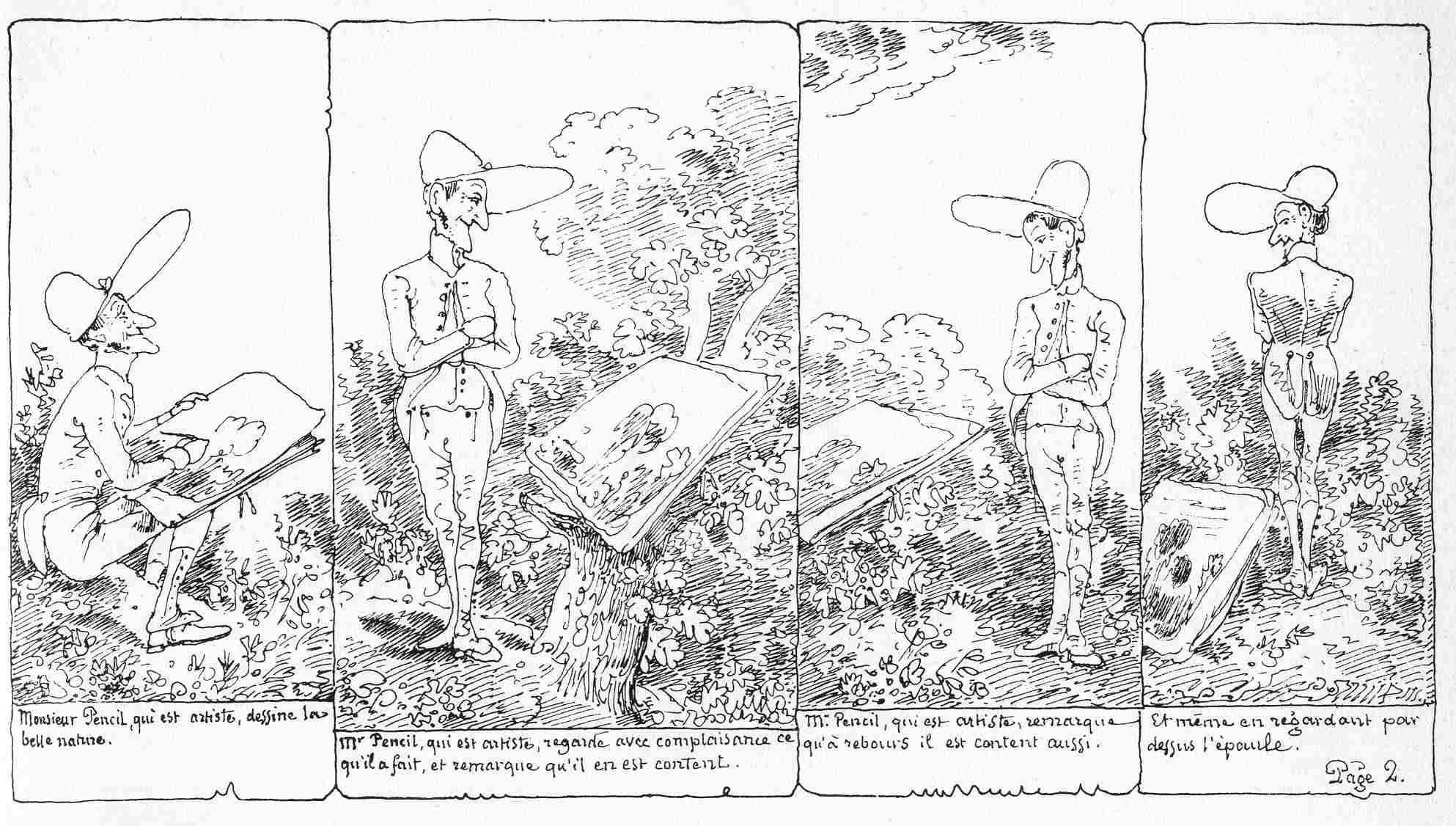

À travers les travaux de ces chercheurs et critiques, une histoire de la bande dessinée est en train de se constituer et de faire émerger une riche tradition liée à l’histoire des formes, nourrissant ainsi un engouement contemporain pour la narration graphique. La brève histoire que je retracerai dans ces lignes fait référence à plusieurs personnages et événements clés – j’évoquerai ici le contexte des œuvres américaines, mais sans mettre l’accent sur le développement de l’industrie de la bande dessinée commerciale, qui est dominée par deux éditeurs, Marvel et DC, spécialisés dans les histoires de superhéros. Même si McCloud et Harvey sont en désaccord, ils affirment l’un comme l’autre l'importance de Hogarth pour la bande dessinée (McCloud 2007 : 24 ; Harvey 2001 : 77). Dans Modern Fiction Studies, Marianne DeKoven et moi-même avons affirmé à propos d’une œuvre comme La Carrière d’une prostituée –comme dans une bande dessinée, cette œuvre représente des moments ponctuels encadrés qui s’inscrivent dans la progression d’un récit– que l’on peut « comprendre l'influence de Hogarth en lisant son œuvre comme une extension de l’ut pictura poesis, qui fait passer cette dernière de la poésie au genre du roman moderne. Il a introduit une structure séquentielle et romanesque dans une forme picturale » (2006 : 769). Plus tard, au XIXe siècle, Rodolphe Töpffer (1799-1846) – un enseignant suisse considéré comme l'inventeur de la bande dessinée moderne – établit les conventions de cette forme narrative, qu'il définit comme un « langage pictural18 » et qu’il décrit comme un style concis reposant sur l’apparition du cadre des cases dans la page ; il ajoute qu’il se fonde sur deux formes préexistantes : le roman et les histoires en estampe de Hogarth (Kunzle 1990 ; Willems 2007). En 1832, faisant l'éloge de l'œuvre de Töpffer, Goethe vante le potentiel pour la culture de masse de ce qui finira par être baptisé« romans en estampes19 ».

Même dans cette incarnation précoce, la bande dessinée était considérée comme une forme d'art antiélitiste. Néanmoins, les comic strips américains se sont distingués des formes européennes antérieures –lesquelles n'ont jamais été produites en masse de la même manière– par leur usage de personnages récurrents et leur publication dans des journaux à grande diffusion (cf. Gordon 1998). Il est communément admis qu'en Amérique, la bande dessinée a été inventée en 1895 – l’année même où les frères Lumière inventaient le film narratif à Paris – dans le journal de Joseph Pulitzer, le New York World, avec The Yellow Kid de Richard Fenton Outcault, qui mettait en scène des migrants urbains de cette époque, ainsi qu'un enfant attachant et odieux habitant un immeuble de l’East Side20. Pulitzer s'est rapidement rendu compte que la bande dessinée était un moyen d’augmenter la diffusion de son journal. La lutte qui s’ensuivit dans la presse à sensations entre William Randolph Hearst et Pulitzer au sujet du Yellow Kid aurait donné naissance au terme yellow journalism21, et trouverait son origine dans la couleur caractéristique de la robe de chambre du gamin.

Contrairement à la littérature moderniste, qui s'est développée à peu près à la même époque, le média de la bande dessinée a été marqué dès le début par son statut de marchandise. Cependant, on ignore encore souvent le fait que la bande dessinée des premières décennies du XXe siècle était à la fois un produit de la culture de masse et une forme qui influençait et était influencée par les pratiques de l'avant-garde, notamment celles se rattachant au dadaïsme et au surréalisme (Gopnik et Varnedoe 1990 ; Inge 1990). On ignore aussi souvent le fait qu'à la fin des années 1930, alors que les comic books commençaient leur ascension, portés par les épaules de Superman, les premiers récits graphiques modernes, appelés « romans sans paroles », avaient déjà fait leur apparition : il s’agissait d’œuvres gravées sur bois au rendu magnifique – dans certains cas vendues comme des romans classiques – qui servaient presque entièrement un agenda socialiste et incorporaient des pratiques expérimentales largement associées au modernisme littéraire (Joseph 2003). Ces « romans sans paroles », en dépit de leur désignation, comprenaient souvent du texte, mais pas sous la forme de cartouches ou de bulles (Beronä 2001 ; voir aussi Cohen 1977). Bien que ces œuvres n'aient pas toujours été associées à l'histoire de la bande dessinée, certains chercheurs ont commencé à les inclure dans le développement du récit graphique, ce qui leur a permis de montrer comment ce média, au début de son histoire moderne, a pu inclure des expérimentations formelles sans perdre son attrait pour la consommation de masse, ce qui représente un développement crucial pour l'impact de la forme actuelle22. En montrant les tensions entre, d'une part, une production éditoriale de masse et des pratiques artisanales, et, d'autre part, entre convention et expérimentation, ces œuvres montrent comment les premières versions des récits graphiques ont pu répondre aux enjeux de la culture contemporaine tout en anticipant l’émergence de genres marqués par un mélange entre la culture élitiste et populaire, que l'on identifie comme typiques de la littérature contemporaine23.

Dans les années 1950, 1960 et 1970, les bandes dessinées reflètent les bouleversements que l’on observe durant ces décennies dans la culture américaine, souvent en lien avec la Deuxième Guerre mondiale : elles créent un point de jonction entre la culture populaire américaine de masse et les expérimentations que l’on trouve dans les modernismes littéraires et artistiques. Fondée par le caricaturiste Harvey Kurtzman en 1952, la revue Mad Comics: Humor in a Jugular Vein (qui deviendra plus tard le magazine MAD) se présentait comme un comic book sérieusement autoréflexif et profondément préoccupé par l'esthétique de la bande dessinée. Avec Mad, Kurtzman établissait le projet d’une bande dessinée servant de critique pour les valeurs américaines dominantes, en particulier celles véhiculées par les médias, et pour cette raison, ce magazine a constitué une source d’inspiration pour la bande dessinée underground (souvent appelée comix) qui se développera à la fin des années 1960 et au début des années 1970.

Comme la littérature des années 1960, la bande dessinée de cette période est dominée par des oppositions. Les dernières années de la décennie sont marquées par la révolution des comix undergrounds, ce mouvement revendiquant explicitement son rattachement à l’avant-garde. En réaction aux codes de la censure, qui étouffaient l'industrie mainstream, la bande dessinée underground est devenue un support culturel influent, à la fois frappant et déstabilisant, parce qu'il se fondait sur la transgression des tabous. Rejetant les grands éditeurs, les représentants de la scène underground auto-publiaient des œuvres qui expérimentaient, hors des contraintes commerciales, les capacités formelles de la bande dessinée. C'est de cette culture que sont issus les récits graphiques les plus durables : des œuvres sérieuses et imaginatives explorant les réalités sociales et politiques en repoussant les limites d'un média historiquement inscrit dans la culture de masse. L'autobiographie, sans doute le mode dominant des récits graphiques actuels, a d'abord pris son essor dans cette culture underground.

Spiegelman en est l’exemple éloquent. Ses bandes dessinées expérimentales et ses récits autobiographiques, qui incluent le prototype que constitue Maus, ainsi que ses deux magazines Arcade (1975-1976) et RAW (1980-1991), transposent l’esthétique antinarrative de l'avant-garde dans le média populaire, et même populiste, qu’est la bande dessinée. À l’origine, Spiegelman détournait les attentes du public liées au développement de l’histoire, en travaillant à se démarquer des bandes dessinées de «divertissement». Plus tard, dans le magazine RAW, où Maus a été publié pour la première fois sous la forme d’une série, il a élargi cette pratique.À travers ces expérimentations, nous voyons que l’énonciation historique se construit de manière éclatée, à travers des espaces paradoxaux et des temporalités mouvantes : la bande dessinée – en tant que forme qui s'appuie sur l'espace pour représenter le temps – apparaît alors structurellement équipée pour remettre en question les modes dominants de la narration et de l’historiographie.

Maus, qui a remporté un prix Pulitzer « spécial » et qui a fait découvrir la sophistication de la bande dessinée au monde académique, dépeint les Juifs comme des souris et les Allemands comme des chats. Ce récit raconte, en faisant des allers-retours entre la Pologne de la Seconde Guerre mondiale et le New York des années 1970 et 1980, l'histoire d'un auteur de bande dessinée, nommé Art Spiegelman et de son père, Vladek, un survivant de l'Holocauste. Maus a été largement commenté24. C'est une histoire captivante, un portrait émouvant d'une famille imparfaite. C'est aussi une œuvre dont la complexité esthétique et politique est liée aux spécificités de la bande dessinée. Marianne Hirsch souligne des aspects de l’œuvre de Spiegelman que l’on pourrait généraliser de manière à éclairer les potentialités du récit graphique. Selon elle, l'utilisation par Spiegelman de photographies dans un texte dessiné à la main

fait émerger non seulement la question de savoir comment, quarante ans après la sentence d'Adorno, l'Holocauste peut être représenté, mais aussi comment différents médias – la bande dessinée, la photographie, le récit, le témoignage – peuvent interagir les uns avec les autres pour produire un texte plus perméable et multiple, capable de refonder le problème de la représentation de l’Holocauste et de supprimer définitivement la séparation nette entre les domaines du documentaire et de l’esthétique. (1992-1993 : 11)

Spiegelman s'est battu publiquement, et avec succès, contre le New York Times pour faire passer son livre du classement des best-sellers appartenant au genre de la fiction à celui des œuvres non fictionnelles. En faisant s’entrechoquer dans la bande dessinée des couches narratives asynchrones ou concurrentes, il crée un niveau intense d'autoréflexivité (voir fig. 1). De plus, dans le récit graphique, le corps de l’auteur demeure présent dans le texte à travers le geste de la main visible dans le dessin25. Cette absence de transparence inscrit le récit déployé à la surface de la page dans le registre de la subjectivité, ce qui permet aux œuvres de bande dessinée d'être productivement conscientes de la façon dont elles «matérialisent» l'histoire – ce terme frappant étant utilisé par Spiegelman (Brown 1988 : 98). Concernant la place occupée par Maus dans la recherche académique, lors d’une interview donnée en 2003, Marianne Hirsch a affirmé que « dans le monde universitaire... c'est plus qu'une acceptation. Tout le monde se précipite pour écrire sur Maus » (2005).

Contextes

L'étude d'un texte de référence tel que Maus est en train de donner naissance à un domaine de recherche dont l’objectif est d’étudier plus largement le potentiel de cette forme d’expression. Dans un commentaire à propos de son œuvre, Spiegelman affirme que « la surface stylistique [de la page] était un problème à résoudre » (1994), ce qui caractérise bien la manière dont le récit graphique appréhende le style et la forme : il s’agit d’articuler les histoires à travers une esthétique spatiale liée aux cases, aux gaufriers26, aux gouttières et aux strips. Le récit graphique attire donc l'attention sur ce qui a été désigné par Mitchell comme un formalisme politique reconfiguré27. Selon lui, ce média nous confronterait aujourd’hui à un « nouveau type de formalisme », alors que le « moment moderniste de la forme […] est peut-être derrière nous28 » (2003 : 324). La narration graphique offre en particulier des exemples convaincants et diversifiés d’œuvres mobilisant différents styles, méthodes et modes pour traiter le problème de la représentation historique. Une conscience des limites de la représentation – qui est non seulement un problème spécifique à l’expression d’un traumatisme mais aussi une« condition sine qua non de toute représentation » (Kunow 1997 : 252) – fait partie intégrante du langage de la bande dessinée, du fait de sa forme architecturée, consciente d’elle-même et bimodale. Et simultanément, c’est pourtant à travers une visualisation à la fois saisissante, émouvante et directe des circonstances historiques, que la BD aspire à un engagement éthique.

Certains des livres les plus fascinants – ceux qui suscitent l’intérêt des critiques littéraires29 – représentent souvent des réalités historiques dramatiques. Par exemple, trois des auteurs de bande dessinée parmi les plus acclamés aujourd'hui, Art Spiegelman, Joe Sacco et Marjane Satrapi, travaillent dans un mode non fictionnel. Spiegelman s’est penché sur la Seconde Guerre mondiale et le 11 septembre, Sacco sur la Palestine et la Bosnie, Satrapi sur la révolution islamique en Iran et la guerre en Irak. Ce n'est pas une coïncidence. À travers sa manière congénitalement formaliste de raconter des histoires, à travers ses expérimentations avec les contraintes artificielles de son propre langage, la bande dessinée attire notre attention sur ce que Shoshana Felman et Dori Laub appellent la f«textualisation du contexte » :

le contenu empirique ne doit pas seulement être connu, mais doit être lu […]. L’exigence fondamentale et légitime de contextualisation du texte doit elle-même être complétée, simultanément, par le travail moins familier, et pourtant nécessaire, de textualisation du contexte. (Felman & Laub 1992 : xv)

Le récit graphique accomplit ce travail en rendant manifestes ses propres artifices et en attirant l’attention sur ses raccords. Sa grammaire formelle rejette la transparence et rend la textualisation visible, inscrivant le contexte dans la présentation graphique. Dans Maus, par exemple, le contexte du récit, sa nature de production culturelle sur l'Holocauste renonçant délibérément à la maîtrise esthétique, est affiché de manière extra-sémantique dans l’apparence de ses lignes au tracé hésitant. Lorsque nous lisons ce texte, nous percevons la texture granuleuse de ses lignes et nous constatons de ce fait le rejet des tropes nazis de la maîtrise.

Figure 1 : Art Spiegelman, Maus II: A Survivor’s Tale, p. 41.

Figure 1 : Art Spiegelman, Maus II: A Survivor’s Tale, p. 41.

Reproduit avec la permission de l’auteur.

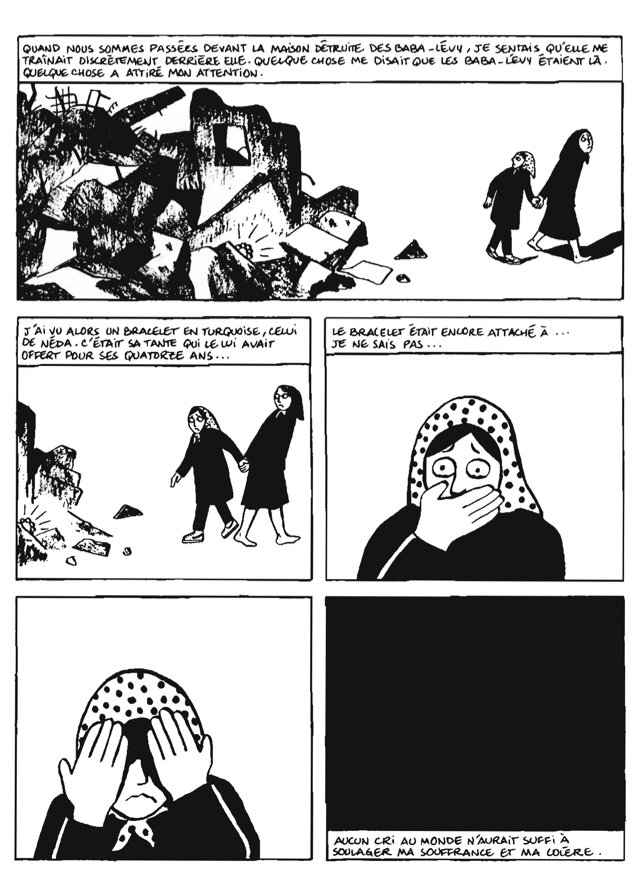

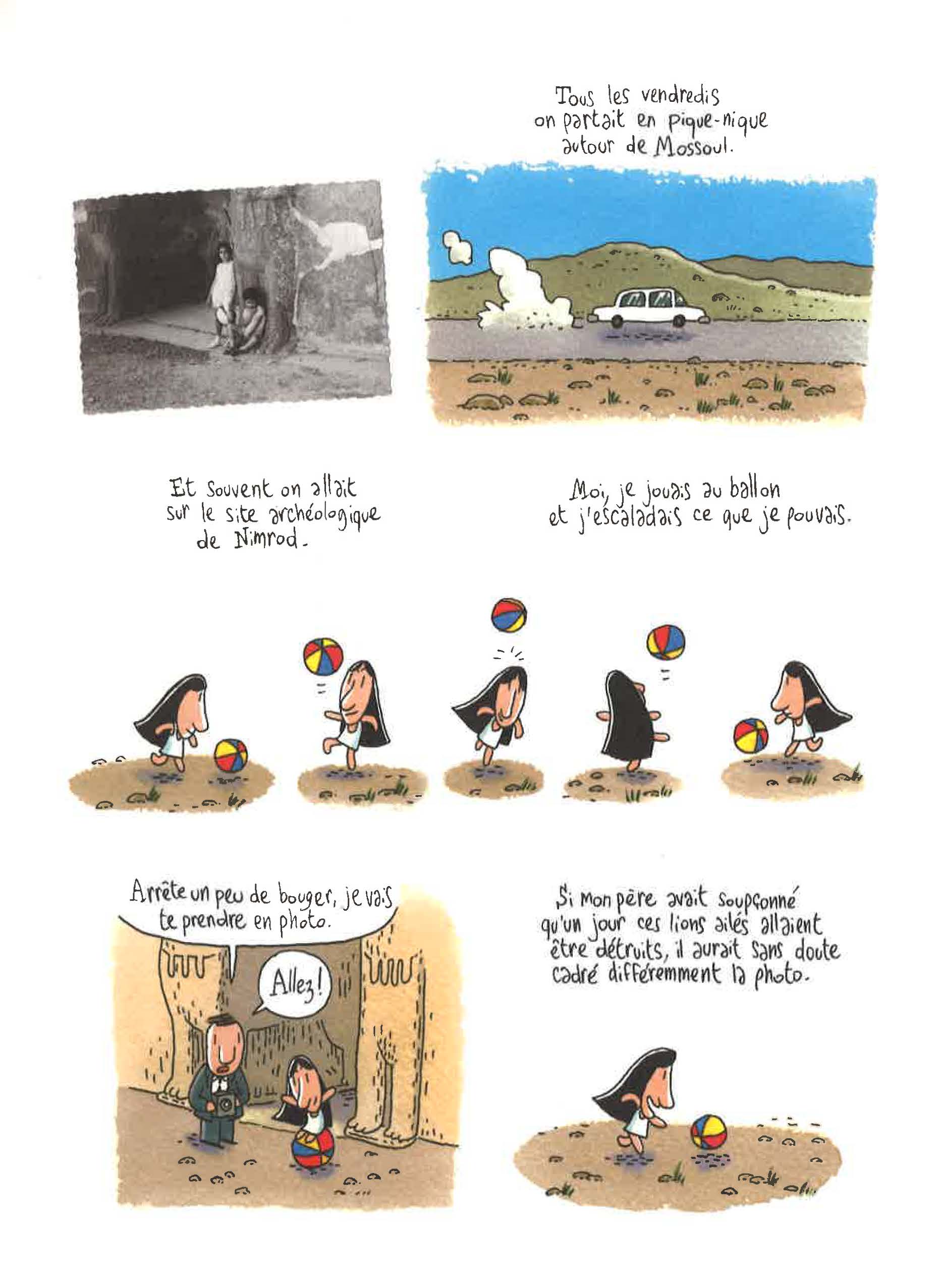

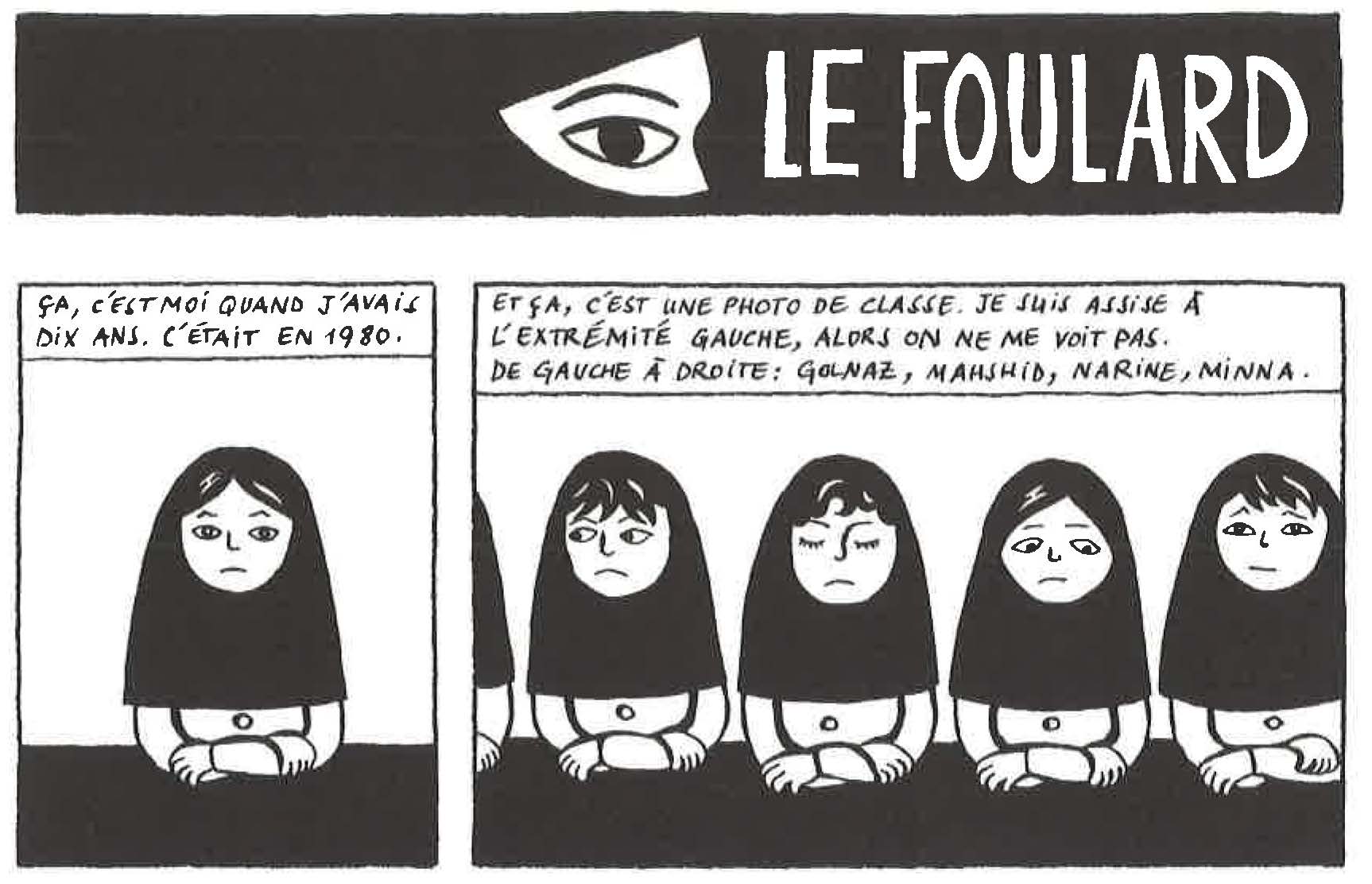

Les récits graphiques les plus importants explorent les limites incertaines de ce qui peut être dit et de ce qui peut être montré, à l'intersection entre l’histoire collective et les histoires vécues30. Des auteurs comme Spiegelman et Sacco, aux prises avec un horizon historique, dépeignent la torture et le massacre sur un mode formel complexe, qui ne se détourne pas du traumatisme et qui ne cherche pas à l'atténuer. En fait, ils démontrent comment le fait de retracer visuellement ce traumatisme peut se révéler à la fois éthique et productif. Il y a aussi un riche éventail d'œuvres d'écrivaines qui explorent l'enfance et le corps – des préoccupations généralement reléguées au silence et à l'invisibilité de la sphère privée. Le récit de Satrapi sur sa jeunesse en Iran, Persepolis, ainsi que des œuvres d'autrices américaines comme Lynda Barry, Alison Bechdel, Phoebe Gloeckner et Aline Kominski-Crumb illustrent comment le récit graphique peut dépeindre la réalité quotidienne de la vie des femmes ; et cette réalité, tout en étant enracinée dans une individualité, apparaît investie et intriquée dans la collectivité, au-delà des modèles prescriptifs de l’altérité et de la différence sexuelle. Dans tous les cas, de l’échelle la plus large à l'échelle locale, le récit graphique met en scène l’aspect traumatique de l'histoire, mais tous ces auteurs et toutes ces autrices refusent de montrer cet aspect à travers le prisme de l'indicible ou de l'invisible ; à l’inverse ils ou elles transcrivent plutôt sa difficulté à travers des procédés textuels inventifs et variés.

On ne devrait pas conclure de cet enthousiasme engendré par les productions non fictionnelles que des œuvres puissantes ne pourraient pas relever de la fiction. Des auteurs comme Charles Burns (Black Hole), Daniel Clowes (Ghost World) et Chris Ware (Jimmy Corrigan : The Smartest Kid on Earth) ont rehaussé le niveau de la bande dessinée littéraire en racontant des histoires à la fois sérieuses dans leur portée et denses stylistiquement. Il s’agit cependant d’affirmer que la combinaison des mots et des images crée de nouvelles possibilités pour l'écriture de l'histoire en proposant des expérimentations formelles, tout en conservant l’attrait du texte pour un public de masse. La narration graphique suggère ainsi que l'exactitude historique n'est pas le contraire de l'invention créative, car la problématique de la distinction entre fait et fiction est rendue visible par le dessin. En effet, structurellement parlant, la bande dessinée est un média double et stratifié, qui peut juxtaposer différents moments historiques sur une même planche, ainsi qu’on peut le constater dans la dernière case de la figure 1, dans laquelle Spiegelman montre des cadavres de camps de concentration qui envahissent silencieusement son studio de SoHo.

Pour présenter certains travaux prometteurs sur ces questions, je reviendrai brièvement sur Mitchell, car sa manière de montrer comment les horizons formel et politique peuvent s'entrelacer est particulièrement pertinente pour réfléchir sur les récits graphiques non fictionnels. Mitchell s’est intéressé à After the Last Sky: Palestinian Lives, une œuvre d’Edward Said produite en collaboration avec le photographe Jean Mohr, dont le texte mélange des mots et des images. Dans son commentaire, Mitchell met en évidence l’importance de ce qu’il définit comme une « esthétique spatiale » (2003 : 324). Dans l'introduction du livre, Said écrit d’ailleurs : « Je crois que pour nous représenter, nous devrions utiliser essentiellement des formes d'expression non conventionnelles, hybrides et fragmentaires. […] Une double vision donne forme à mon texte » (2003 : 6).

Publié en 1986, la même année que l’œuvre charnière de Spiegelman, l'appel de Said au mélange des genres, des disciplines et des médias, explique son enthousiasme pour la bande dessinée, qu'il détaille dans l'admirable introduction qu’il a rédigée en 2001 pour le récit graphique de Sacco sur la Palestine, un exemple de ce que l'on appelle aujourd’hui le «journalisme en bande dessinée31». Selon lui, la bande dessinée offre une vision double en raison de son hybridité structurelle, par cette combinaison narrative de mots et d'images qui ne forment pas une synthèse. Dans une case de bande dessinée, les images et les mots peuvent signifier différemment, et de cette manière, l'œuvre peut véhiculer des récits ou des sens à double codage.

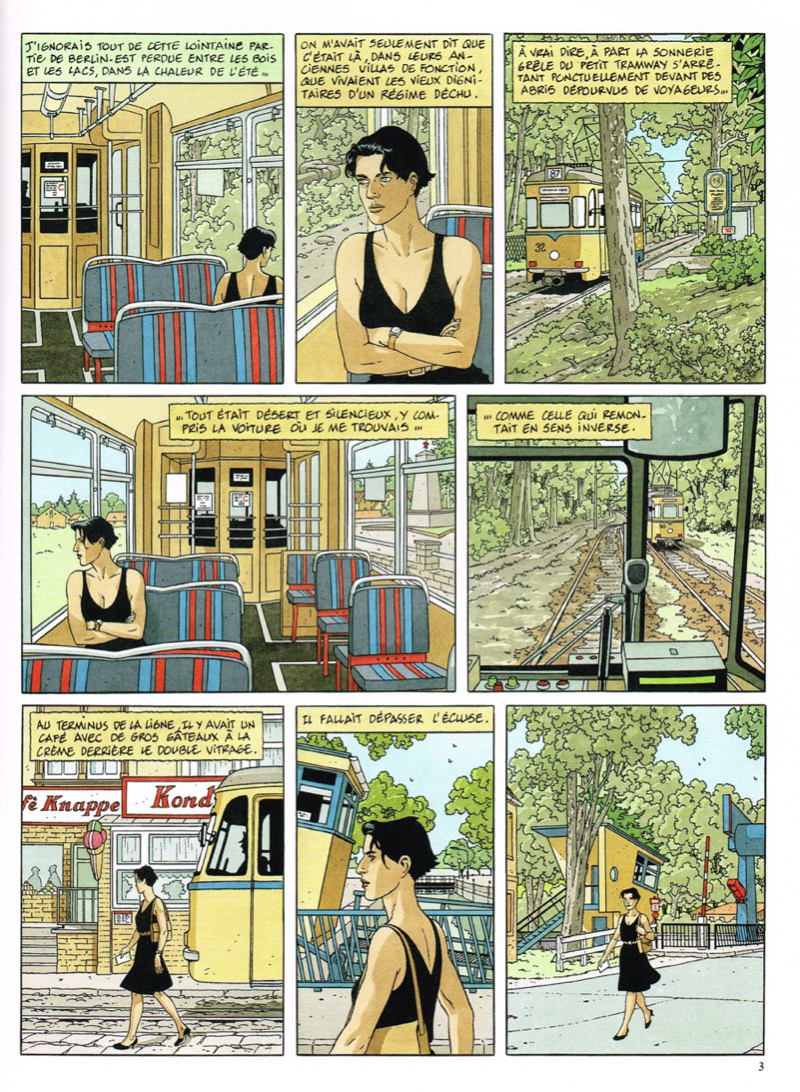

Le travail de Sacco, par la densité de ses détails, attire l'attention sur le rythme – un aspect formel que Said considère comme étant peut-être « la plus importantes de ses réussites » (Sacco 2015 : n.p.). Faisant l'éloge de Palestine, Naseer Aruri va jusqu’à écrire que « chaque page équivaut à un essai », une appréciation de la densité du récit qui ne se limite pas à la prose du texte, mais qui indique plutôt comment l'épaisseur de la forme iconotextuelle, telle qu’elle est travaillée par Sacco, transmet ce qui apparaît comme un surplus d'information ou de plénitude32. Peu de récits narratifs résistent mieux à la consommation facile que ceux de Sacco : le formalisme de ses pages constitue une jungle exigeant un intense travail de « décodage ». Ce terme, qui connote une difficulté, est utilisé conjointement par Spiegelman et par Said pour parler de la bande dessinée (Said 2001 : ii ; 2015 : np ; Spiegelman 1995 : 61). Les œuvres de Sacco s’appuient effectivement sur un va-et-vient disjonctif entre la contemplation de l’image et la lecture du texte, et ce rythme – souvent compliqué et coûteux en temps – fait partie de leur pouvoir de «captation», selon la formulation de Said, ce qui est particulièrement pertinent pour traiter un sujet aussi politisé et éthiquement compliqué que le conflit israélo-palestinien33. Said loue la façon dont Sacco associe bizarrement une forme d’accélération (les pages sautent aux yeux avec une sorte d’urgence) et de décélération (chaque page doit être arpentée de long en large pour être décodée), et il en conclut que ses « bandes dessinées offrent aux lecteurs un séjour raisonnablement long auprès d’un peuple » rarement représenté avec autant de complexité et de rigueur (2001 : v ; 2015 : np). Une planche de bande dessinée, à la différence d'un film ou d'un récit en prose traditionnel, est capable de maintenir ce flux contradictoire en tension, car le développement narratif est retardé, rétracté ou rendu récursif par la profondeur et le volume de la structure graphique.

Pour aborder la question de la littératie liée à l'idée d’un « décodage » de la bande dessinée, on pourrait s'inspirer de l’explication que donne Spiegelman de ce terme. Ses commentaires associent à la bande dessinée une littératie spécifique et active, ainsi qu’en témoigne la déclaration suivante, publiée en 1995 dans le Comics Journal :

Il me semble que la bande dessinée est déjà passée du statut d'icône de l'analphabétisme à celui de l'un des derniers bastions de la littératie. […] Si [ce média] a un problème aujourd’hui, c'est que le public actuel n'a plus la patience de décoder les bandes dessinées. […] Je ne sais pas si nous sommes à l'avant-garde d'une culture différente ou si nous sommes plutôt les derniers artisans d’une culture passée. (1995 : 61)

Ce commentaire s'écarte de l’image que beaucoup se font encore du média. Ainsi que l’écrivait Will Eisner dans Graphic Storytelling : « la bande dessinée en tant que forme de lecture a toujours été considérée comme une menace pour la littératie » (1996 : 3). Fredric Wertham, auteur en 1954 de l'incendiaire Seduction of the Innocent, un livre qui a contribué à introduire la censure dans le champ de la bande dessinée, désignait la consommation des récits graphiques comme « une dérobade à la lecture, et presque son contraire » (cité dans Schmitt 1992 : 157). Pourtant, en présentant des moments ponctuels encadrés qui alternent avec les espaces vides des gouttières au sein desquels il faut projeter une causalité, certains commentateurs (par exemple McCloud 1993a : 66-93, 106 ; Carrier 2000 : 51) soulignent que la bande dessinée exige une participation substantielle du lecteur pour construire le récit, allant jusqu’à favoriser une sorte d’«intimité interprétative» avec celui-ci (Mc Cloud 1993a : 69). Et même à l’intérieur de ses cases, le récit graphique, comme le suggère mon bref commentaire sur l’œuvre de Sacco, peut nécessiter un ralentissement, la forme pouvant devenir très exigeante mentalement. Étant donné que la construction spatiale de la page peut encourager les relectures et brouiller délibérément la linéarité narrative (en bande dessinée, la lecture peut se faire dans toutes les directions), la reconstruction du récit de base exige ainsi un degré élevé d'engagement cognitif34. Dans Goražde, Sacco spatialise le style elliptique de sa prose, que l’on pourrait rattacher à celui d’un écrivain de l’avant-garde littéraire comme Louis-Ferdinand Céline, en fragmentant le texte dans des cartouches flottant à la surface des images. Spatialiser le récit verbal pour dramatiser ou bousculer les fils du récit visuel, revient à introduire des ellipses dans la grammaire d'un support déjà caractérisé par la structure elliptique de la séquence case-gouttière-case. On peut voir un exemple de ce type dans l'une des pages les plus troublantes de Goražde, dans laquelle Sacco illustre le témoignage d’Edin, son ami bosniaque, qui est aussi traducteur. Cette image montre les cadavres des amis d’Edin, quatre hommes morts le premier jour de la première attaque serbe sur Goražde en mai 1992 (fig. 2).

La réaction négative suscitée par la bande dessinée « littéraire » en tant qu’objet de recherche, que l’on peut observer chez beaucoup d’universitaires, met en évidence l’anxiété engendrée par la dimension visuelle de la culture, en lien avec ce que Mitchell a identifié comme le «tournant visuel» (pictorial turn) des années 1990. Cette réaction montre aussi une suspicion envers une forme esthétique profondément marquée par son histoire populaire. Dans un éditorial publié en 2004 intitulé «Dommages collatéraux», Hirsch souligne la crainte de notre profession «qu'à l'ère médiatique contemporaine, nos étudiants (sans parler de nos représentants politiques) aient perdu leur littératie verbale et se soient abandonnés à une visualité dominante et incontrôlable qui altère la pensée». Mais elle écrit aussi – en introduisant les contributions à ce numéro de la revue PMLA portant sur les rapports entre études littéraires et arts visuels, qui comprend quatre prises de position sur la visualité dans The Changing Profession – que ces travaux «révèlent que notre domaine a déjà dépassé cette anxiété» (Hirsch 2004 : 1210).

En effet, le moment est venu d’élargir notre expertise scientifique et notre intérêt pour la bande dessinée. « Quel type de littératie visuelle et verbale sera en mesure de répondre aux besoins du moment présent ? » se demande Hirsch (2004 : 1212). Je parie – tout comme elle, qui analyse ensuite le dernier livre de Spiegelman In the Shadow of No Tower – que les récits graphiques embrassent certaines des questions les plus pressantes posées à la littérature contemporaine : quelle sont les structures narratives les plus pertinentes pour produire une représentation éthique de l’histoire ? Quels sont les enjeux actuels liés au droit de montrer et de raconter l'histoire ? Quels sont les risques de la représentation ? Comment les gens comprennent-ils leur vie en concevant des récits et parviennent-ils à rendre intelligible la difficulté du processus de remémoration ? Les récits graphiques font écho et prolongent les inventions formelles de la littérature, depuis les attitudes sociales et les pratiques esthétiques du modernisme jusqu’à la transition postmoderniste vers une démocratisation des formes populaires. Dans le récit graphique, nous voyons qu’une prise en compte de la reproductibilité et de la circulation de masse peut se conjuguer avec une attention rigoureuse et expérimentale à la forme comme mode d'intervention politique. Les approches critiques de la littérature, comme elles commencent à le faire, doivent porter une attention plus soutenue à cette forme en développement – une forme qui exige de repenser le récit, le genre et, pour reprendre l'expression de James Joyce, la «modalité du visible» (1948 : 39).

Figure 2 : Joe Sacco, Safe Area Goražde, p. 93.

Figure 2 : Joe Sacco, Safe Area Goražde, p. 93.

Reproduit avec la permission de l’auteur.

Bibliographie

Arnold, Andrew (21 novembre 2003), « A graphic literature library », Time. URL[1] : http://content.time.com/time/arts/article/0,8599,547796,00.html 35

Baker, Steve (1993), Picturing the Beast: Animals, Identity and Representation, Manchester, Manchester University Press.

Beronä, David A. (2001), « Pictures speak in comics without words: pictorial principles in the work of Milt Gross, Hendrik Dorgathen, Eric Drooker, and Peter Kuper », in The Language of Comics : Words and Image, R. Varnum & C. Gibbons (dir.), Jackson, University Press of Mississipi, p. 19-39.

Bosmajian, Hamida (1998), « The orphaned voice in Art Spiegelman’s Maus I and II », Literature and Psychology, n° 44 (1-2), p. 1-22.

Brown, Joshua (1988), « Of mice and memory », Oral History Review, n° 16 (1), p. 91-109.

Burns, Charles (2005), Black Hole, New York, Pantheon.

Carrier, David (2000), The Aesthetics of Comics, University Park, University Park, Penn State University Press.

Chute, Hillary (2008), « Ragtime, Kavalier and Clay, and the Framing of Comics », Modern Fiction Studies, n° 54 (2), p. 268-301. URL : https://muse.jhu.edu/article/240720/pdf

Chute, Hillary & Marianne DeKoven (2006), « Introduction: Graphic Narrative », Modern Fiction Studies, n° 52, p. 767-787.

Clowes, Daniel (1998), Ghost World, Seattle, Fantagraphics.

Cohen, Martin S. (1977), « The Novel in Woodcuts: A Handbook », Journal of Modern Literature, n° 6, p. 171-195.

Dowd, D. B., & Melanie Reinert (2004), « A Chronology of Comics and the Graphic Arts », in Strips, Toons, and Bluesies, T Hignite & D. B. Dowd (dir.), New York, Princeton Architectural.

Drucker, Johanna (1995), A Century of Artists' Books, New York, Granary.

Eisner, Will (1996), Graphic Storytelling and Visual Narrative, Tamarac, Poorhouse.

Eisner, Will (1978), A Contract with God: A Graphic Novel by Will Eisner, New York, DC Comics.

Elmwood, Victoria (2004), « "Happy, happy ever after?": The transformation of trauma between generations in Art Spiegelman’s Maus: A Survivor’s Tale », Biography, n° 27, p. 691-720.

Ewert, Jeanne C. (2000), « Reading visual narrative: Art Spiegelman’s Maus », Narrative, n° 8, p. 87-103.

Felman, Shoshana & Dori Laub (1992), « Foreword », in Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History, New York, Routledge, p. xiii-xx.

Gardner, Jared (10 septembre 2004), « Reading out of the gutter: early comics, film, and the serial pleasures of modernity », Repetition, conférence à l'English Institute of Harvard University de Cambridge.

Geis, Deborah R. (dir.) (2003), Considering Maus: Approaches to Art Spiegelman’s "Survivor’s Tale" of the Holocaust, Tuscaloosa, University of Alabama Press.

Gopnik, Adam & Kirk Varnedoe (1990), High and Low: Modern Art, Popular Culture, New York, Museum of Modern Art & Harry N. Abrams.

Gordon, Ian (1998), Comic Strips and Consumer Culture, 1890–1945, Washington, Smithsonian Institute.

Harrison, Randall (1981), The Cartoon: Communication to the Quick, Beverly Hills, Sage.

Harvey, Robert C. (2005), « Describing and discarding "comics" as an impotent act of philosophical rigor », in Comics as Philosophy, J. McLaughlin (dir.), Jackson, University press of Mississippi, p. 14-26.

Harvey, Robert C. (2001), « Comedy at the juncture of word and image: the emergence of the modern magazine gag cartoon reveals the vital blend », in The Language of Comics: Word and Image, R. Varnum and C. T. Gibbons (dir.), Jackson, University Press of Mississippi, p. 75–96.

Heer, Jeet & Kent Worcester (dir.) (2004), Arguing Comics: Literary Masters on a Popular Medium. Jackson, University Press of Mississippi.

Hirsch, Marianne (hiver 2006) « Marianne Hirsch on Maus », entretien avec M. Kuhlman, Indy Magazine.

Hirsch, Marianne (2004), « Collateral damage », PMLA, n°119, p. 1209-1215.

Hirsch, Marianne (1992-1993), « Family pictures: Maus, mourning, and post-memory », Discourse, n°15 (2), p. 3-30.

Hungerford, Amy (2003), The Holocaust of Texts: Genocide, Literature, and Personification, Chicago, University of Chicago Press.

Hutcheon, Linda (1997), « Postmodern provocation: history and "graphic" literature », La Torre, n° 2, p. 299-308.

Huyssen, Andreas (2000), « Of Mice and mimesis: reading Spiegelman with Adorno », New German Critique, n° 81, p. 65-83.

Iadonisi, Rick (1994), « Bleeding history and owning his [father’s] story: Maus and collaborative autobiography », CEA Critic, n° 57 (1), p. 41-56.

Inge, M. Thomas (1990), Comics as Culture, Jackson, University Press of Mississippi.

Janson, Horst Waldemar (1991), « Glossary: cartoon », History of Art, New York, Prentice & Abrams, p. 828.

Joseph, Michael (2003), « Vertigo: a graphic novel of the great depression – an exhibition of the original woodblocks and wood engravings by Lynd Ward », Introduction, exposition organisée par M. Joseph, Special Collections and University Archives, Rutgers University.

Joyce, James (1986 [1922]), Ulysses, New York, Vintage.

Katz, Harry (2006), « A brief history of American cartooning », in Cartoon America: Comic Art in the Library of Congress, New York, Abrams, p. 28-109.

Koch, Gertrude (1997), « "Against all odds"; or, the will to survive: moral conclusions from narrative closure », History and Memory, n° 9 (1), p. 393-408.

Kunow, Rüdiger (1997), « "Emotion in tranquility?" Representing the Holocaust in fiction », Emotion in Postmodernism, G. Hoffmann & A. Hornung (dir.), Heidelberg, Universitätsverlag C. Winter, p. 247-270.

Kunzle, David (2007), Father of the Comic Strip: Rodolphe Töpffer, Jackson, University Press of Mississippi.

Kunzle, David (1990), The Nineteenth Century, Berkeley, University of California Press, vol. 2 « The history of the comic strip ».

Kunzle, David (1973), The Early Comic Strip: Narrative Strips and Picture Stories in the European Broadsheet from c.1450 to 1825, Berkeley, University of California Press, vol. 1 « The history of the comic strip ».

LaCapra, Dominick (1998), History and Memory after Auschwitz, Ithaca, Cornell University Press.

Landsberg, Alison (1997), « America, the Holocaust, and the mass culture of memory: toward a radical politics of empathy », New German Critique, n° 71, p. 63-86.

Lefèvre, Pascal (2000), « The Importance of being "published": a comparative study of different comics formats », Comics and Culture: Analytical and Theoretical Approaches to Comics, A. Magnussen & H. C. Christianson (dir.), Copenhagen, Museum Tusculanum & University of Copenhagen, p. 91-106.

Levine, Michael G. (2002), « Necessary stains: Spiegelman’s Maus and the bleeding of history », American Imago, n° 59 (3), p. 317-338.

Liss, Andrea (1998), Trespassing through Shadows: Memory, Photography, and the Holocaust, Minneapolis, University of Minnesota Press.

Macdonald, Heidi (17 janvier 2003), « New BISAC category for graphic novels/comics », Publishers Weekly.

McCloud, Scott (mars 2007), « Interview with Hillary Chute », Believer, p. 80-86.

McCloud Scott (1993a), Understanding Comics: The Invisible Art. New York, Harper.

McCloud, Scott (1993b), « Scott McCloud: Understanding Comics », in Comic Book Rebels: Conversations with the Creators of New Comics, S. Wiater & S. R. Bissette (dir.), New York, Fine, p. 3-16.

McGlothlin, Erin (2003), « No time like the present: narrative and time in Art Spiegelman’s Maus », Narrative, n° 11 (2), p. 177-198.

McGrath, Charles (11 juillet 2004), « Not Funnies », New York Times Magazine, p. 24+.

Miller, Nancy K. (1992), « Cartoons of the self: portrait of the artist as a young murderer », M/E/A/N/I/N/G, n°12, p. 43-54.

Mitchell, William John Thomas (2003), « The commitment to form; or, Still crazy after all these years », PMLA, n° 118, p. 321-325.

Orvell, Miles (1992), « Writing post historically: Krazy Kat, Maus, and the contemporary fiction cartoon », American Literary History, n° 4, p. 110-128.

Reid, Calvin (23 décembre 2002), « D&Q Heads BISAC, Bookseller Efforts », Publishers Weekly. URL : https://www.publishersweekly.com/pw/print/20021223/19013-d-amp-q-heads-bisac-bookseller-efforts.html

Rosen, Alan (1995), « "The language of survival: English as metaphor on Art Spiegelman’s Maus », Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History, n° 15, p. 249-262.

Rothberg, Michael (1994), « "We were talking Jewish": Art Spiegelman’s Maus as "Holocaust" Production », Contemporary Literature, n° 35, p. 661-687.

Sabin, Roger (1993), Adult comics: an introduction, New York, Routledge.

Sacco, Joe (2001), Palestine, Seattle, Fantagraphics.

Sacco, Joe (2000), Safe Area Goražde: The War in Eastern Bosnia, 1992–95, Seattle, Fantagraphics.

Said, Edward (2001), « Homage to Joe Sacco », in Palestine, J. Sacco, Seattle, Fantagraphics, p. i-v.

Said, Edward (1985), After the Last Sky: Palestinian Lives, Photographies par J. Mohr, New York, Pantheon.

Satrapi, Majane (2002), Persepolis: The story of a childhood, New York, Pantheon.

Schmitt, Ronald (1992), « Deconstructive Comics », Journal of Popular Culture, n° 25 (4), p. 153-161.

Smolderen, Thierry (6 décembre 2007), « Why the brownies are important», Coconino World.

Spiegelman, Art (1994), The Complete Maus, CD-ROM, New York, Voyager.

Spiegelman, Art (automne 2005), « Ephemera vs. the Apocalypse », Indy Magazine. URL : http://web.archive.org/web/20080615145704/http://64.23.98.142/indy/autumn_2004/spiegelman_ephemera/index.html

Spiegelman, Art (1995), « Interview with Gary Groth », Comics Journal, n°180, p. 52-106.

Spiegelman, Art (1991), Maus II: A Survivor’s Tale: And Here My Troubles Began, New York, Pantheon.

Spiegelman, Art (1986), Maus I: A Survivor’s Tale: My Father Bleeds History, New York, Pantheon.

Staub, Michael E . (1995), « The Shoah goes on and on: remembrance and representation in art Spiegelman’s Maus », MELUS, n° 20 (3), p. 33-46.

Varnum, Robin & Christina T. Gibbons (dir.) (2001), The Language of Comics: Word and Image, Jackson, University press of Mississippi.

Ware, Chris (2000), Jimmy Corrigan: The Smartest Kid on Earth, New York, Pantheon.

Wertham, Fredric (1954), Seduction of the Innocent, New York, Rinehart.

Wheeler, Doug, Robert L . Beerbohm & Leonardo De Sá (2003), « Töpffer in America », Comic Art, n° 3, p. 28-47.

White, Hayden (1992), « Historical emplotment and the problem of truth », in Probing the Limits of Representation: Nazism and the "Final Solution", S. Friedlander (dir.), Cambridge, Harvard University Press, p. 37-53.

Willems, Philippe (2007), « Form(ul)ation of a novel narrative form: nineteenth-century pedagogues and the comics », Word and Image, n° 24, p. 1-14.

Young, James E. (1998), « The Holocaust as vicarious past: Art Spiegelman’s Maus and the afterimages of history », Critical Inquiry, n° 24, p. 666-699.

Références additionnelles pour la version française

Baetens, Jan (1998), Formes et politique de la bande dessinée, Bruxelles, Peeters.

Baetens, Jan & Hugo Frey (2015), The Graphic Novel. An Introduction, New York, Cambridge University Press.

Baroni, Raphaël (2018) « Le chapitrage dans le roman graphique américain et la bande dessinée européenne : une segmentation précaire », Cahiers de narratologie, n° 34.

URL : http://journals.openedition.org/narratologie/8594

Burns, Charles (2006), Black Hole, Paris, Delcourt.

Clowes, Daniel (1999), Ghost World, Paris, Vertige Graphic.

Eisner, Will (2004 [1978]), Un Pacte avec Dieu, Paris, Delcourt.

Joyce, James (1948 [1922]), Ulysse, Paris, Gallimard.

Kovaliv, Gaëlle & Olivier Stucky (2019), « A Bilingual Lexicon for a Functional Analysis of Basic Elements of Comic’s Language / Un lexique bilingue pour une analyse fonctionnelle des éléments fondamentaux du langage de la bande dessinée », Image & Narrative, n° 20 (3), p. 91-107.

URL : http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/article/view/2305

Kukkonen, Karin (2013), Studying Comics and Graphic Novels, New York, Wiley-Blackwell.

Lesage, Sylvain (2018), Publier la bande dessinée. Les éditeurs franco-belges et l'album, Villeurbanne, Presses de l'ENSSIB.

Marion, Philippe (2018), « Les stratégies du chapitre en BD reportage », Cahiers de narratologie, n° 34. URL : https://journals.openedition.org/narratologie/9085

Marion, Philippe (1993), Traces en cases. Travail graphique, figuration narrative et participation du lecteur (essai sur la bande dessinée), Louvain-la-Neuve, Academia.

McCloud, Scott (2008), L’Art invisible, Paris, Delcourt.

Peeters, Benoît (2003), Lire la bande dessinée, Paris, Flammarion.

Robert, Pascal (2018), La Bande dessinée, une intelligence subversive, Villeurbanne, Presses de l’Enssib.

Rouvière, Nicolas (dir.) (2012), Bande dessinée et enseignement des Humanités, Grenoble, UGA Grenoble.

Sacco, Joe (2015), Palestine, Paris, Rackham.

Sacco, Joe (2004), Goražde : la guerre en Bosnie orientale (1993-1995), Paris, Rackham.

Satrapi, Majane (2007), Persepolis, Paris, L’Association, coll. « Ciboulette ».

Spiegelman, Art (2012 [2011]), MetaMaus, Paris, Flammarion.

Tabachnick, Stephen E. (dir.) (2009), Teaching the Graphic Novel, New York, The Modern Langage Association of America.

Töpffer, Rodolphe (1845), Essai de physiognomonie, Reproduit par Project Gutenberg Canada, n° 957. URL : https://www.gutenberg.ca/ebooks/toeppferr-physiognomonie/toeppferr-physiognomonie-00-t.txt

Ware, Chris (2002), Jimmy Corrigan : the smartest kid on earth, Paris, Delcourt.

Pour citer l'article

Hillary Chute , "La bande dessinée est-elle de la littérature ? Lire les récits graphiques ", Transpositio, Traductions, 2020http://www.transpositio.org/articles/view/la-bande-dessinee-est-elle-de-la-litterature-lire-les-recits-graphiques

Voir également :

Enseigner la littérature dans l’univers des techno-images

Pourquoi et comment enseigner la littérature aujourd'hui {{Mes remerciements à Sophie Queuniet, ainsi qu’aux lecteurs anonymes de cet article, pour leurs suggestions et retours, que je n’ai pas toujours pu développer suffisamment, faute de place.}} ? J’aborderai cette question à travers un grand écart instaurant une double distance envers la définition canonique de « la littérature », telle que cette définition s'est imposée dans nos cultures occidentales aux XIXe et XXe siècles. En aval de cette période, je réfléchirai à la façon dont les évolutions médiologiques des trois dernières décennies ont induit des pratiques interprétatives que nos catégories encore dominantes au sein de larges segments de l'université refusent souvent de reconnaître comme littéraires – alors qu’il me semble au contraire important d’y repérer une mutation de « la littérature » hors d’elle-même {{Sur ce point, voir Rosenthal & Ruffel (2010). }}. En amont, je remonterai brièvement à un usage du mot « littérature » qui était prévalente jusque vers 1750 – et qui peut, par-dessus les siècles, nous indiquer une direction d'avenir pour repenser la fonction des études de lettres.

Enseigner la littérature dans l’univers des techno-images

Pourquoi et comment enseigner la littérature aujourd'hui 1? J’aborderai cette question à travers un grand écart instaurant une double distance envers la définition canonique de «la littérature», telle que cette définition s'est imposée dans nos cultures occidentales aux XIXe et XXe siècles. En aval de cette période, je réfléchirai à la façon dont les évolutions médiologiques des trois dernières décennies ont induit des pratiques interprétatives que nos catégories encore dominantes au sein de larges segments de l'université refusent souvent de reconnaître comme littéraires – alors qu’il me semble au contraire important d’y repérer une mutation de «la littérature» hors d’elle-même 2. En amont, je remonterai brièvement à un usage du mot «littérature» qui était prévalente jusque vers 1750 – et qui peut, par-dessus les siècles, nous indiquer une direction d'avenir pour repenser la fonction des études de lettres.

Ce grand écart quelque peu acrobatique trouve appui sur un certain nombre de théories des media malheureusement peu connues et peu diffusées dans le domaine francophone en général, et parmi ceux qui réfléchissent à la littérature et à sa didactique en particulier. La pertinence de ces théories ne prenant son sens qu'à la lumière des problèmes écopolitiques auxquels nous devons faire face à l'âge de l'anthropocène, je commencerai par quelques remarques très générales, avant de présenter très sommairement quelques idées-clés reprises de ces théories des media, qui me semblent indispensables pour articuler le problème central posé à l'enseignement de la littérature aujourd'hui, qui est précisément un problème de cadrage, c'est-à-dire d'adaptation à un certain contexte socio-historique, et plus particulièrement médiologique.

L'orientation générale de ce propos – qui relèvera donc plutôt de «prolégomènes» que d’un traitement direct et pragmatique des questions posées – visera à esquiver le double écueil de la lamentation catastrophiste et de la technophilie naïve qui se font fréquemment face dans les débats concernant ces problèmes. Les élégies sur la mort de la littérature et des lettrés, sur l'indifférence prétendue de «la jeunesse» envers «les classiques», sur la distraction abrutissante induite par les (in)cultures numériques – tout cela me paraît à la fois aussi (partiellement) fondé et aussi (largement) leurrant que les espoirs de voir chaque enfant muni d'une tablette profiter spontanément d'une intelligence collective sur laquelle il suffirait de se brancher à travers l’appareillage approprié (si possible user-friendly). Je suis convaincu que les expériences littéraires restent plus précieuses, plus nécessaires, et plus jouissives que jamais à l'ère des media numériques – pour peu qu'on apprenne à les chercher là où elles peuvent se trouver aujourd'hui, et pour autant qu'on se donne les moyens de les cultiver et de les valoriser comme telles.

Mon propos commencera donc par dresser un tableau très large de quelques grands bouleversements médiologiques repérables au cours du dernier siècle, avant de proposer quelques gestes par lesquels les études littéraires peuvent se repositionner dans les nouveaux contextes induits par ces bouleversements.

Figures d'écriture et retours de fond à l'âge de l'anthropocène

L'intuition de base développée, entre autres, par des penseurs comme Vilém Flusser (1920-1991) ou Friedrich Kittler (1943-2011) – approfondissant les formules lancées par Marshall McLuhan (1911-1980) dès les années 1960 et faisant échos parfois à une «médiologie» française qui s'est malheureusement développée dans un certain isolationnisme national – est qu'une nouvelle culture a commencé à se déployer à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, sous l'impulsion de l'invention et de la diffusion des moyens techniques d'enregistrement automatique de l'image (photographie) et du son (phonographe). Le nouvel «univers des techno-images» 3, qui a mis plus d'un siècle à s'imposer progressivement, qui devient clairement hégémonique depuis quelques décennies, mais dont nous commençons à peine à entrevoir les conséquences, se comprend par contraste avec la phase précédente, qui se caractérisait par une domination de l'écriture, qui a elle aussi mis plusieurs siècles à s'infiltrer dans nos pratiques, et qui continue bien entendu à les structurer en profondeur.

Dans la description qu'en donne Flusser, le régime historique de l'écriture se caractérise par la réduction de la complexité de nos perceptions du réel à un défilement linéaire de symboles alphabétiques, conçus pour manifester des rapports de causalités également formalisés comme linéaires. L'énorme puissance de l'écriture, remarquablement analysée par Michel de Certeau dans «L’économie scripturaire» (1990: 195-224), tient à ce qu'elle nous donne une emprise pratique considérable sur le façonnement de notre réalité, en faisant passer celle-ci par le fil de causalités linéaires sur lesquelles nous pouvons agir après les avoir isolées et identifiées comme telles.

Cette opération fondamentale assurée par l'écriture ne date bien entendu pas de la modernité. Toutes les cultures écrites ont formalisé des chaînes de causalité de façon à pouvoir intervenir sur elles. À travers son idéal et son idéologie de «la science», la modernité a seulement poussé à ses extrêmes conséquences cette virtualité possible du régime de l'écriture: n'existe «réellement» pour nous aujourd'hui que ce qui peut être transcrit à travers des séquences linéaires d'enchaînements causaux. Cet énorme travail d'élucidation des relations de causalité mené depuis des siècles s'appuie sur au moins deux types de réduction qui apparaissent aujourd'hui dans toute leur clarté.

D'une part, le règne de l'écriture linéaire présuppose l'isolation de certaines chaînes causales au sein du tissu complexe de multi-causalités qui trame nos existences quotidiennes: c'est le travail qu'on mène dans des laboratoires, dont la fonction est justement d'isoler certains fils, séparés de façon parfaitement artificielle du tissu de corrélations causales au sein desquelles ils opèrent à l'extérieur des murs aseptisés du laboratoire. D'autre part, de façon intimement liée au point précédent, ce règne s'appuie sur tout un travail souterrain d'analyse segmentant les objets composés en objets composants, selon des opérations de discrétisation (ou de «grammatisation») qui se sont imposés aussi bien à la physique (les particules) et à la chimie (le tableau des éléments) qu’à la biologie (l'ADN) et à la linguistique (les unités de base), aboutissant à des «éléments» discrets, censés être «premiers», dont les multiples recombinaisons permettront de récréer le monde «par synthèse».

D'un point de vue phénoménologique, tout ce processus consiste à isoler des figures au sein d'un fond (en fonction de la pertinence des traits envisagés selon les observations de causalités), pour analyser ces figures en éléments minimaux (générant par grammatisation l'alphabet du domaine envisagé), de façon à pouvoir produire de nouvelles figures (selon des procédures de recombinaisons synthétiques), plus désirables que celles offertes spontanément par la nature. Comme l'avait bien relevé Gilbert Simondon dès 1958 avec sa description Du mode d'existence des objets techniques, cette attitude focalisée sur l'identification, l'analyse et la recombinaison de figures tend à laisser dans l'ombre le statut et le rôle des fonds, dont la prise en charge incombait aux religions qu’une certaine modernité a reléguées au domaine des superstitions – comme si la perception (généralement «intuitive») de ces phénomènes de fond, n'avait pas son importance dans la façon dont les subjectivités humaines s'orientent dans l'existence 4.

Au moment où de plus en plus larges segments de nos populations humaines commencent à prendre une conscience de plus en plus vive de «l'événement anthropocène» 5 – c’est-à-dire du changement de perspective induit par notre prise en compte des dommages irréparables infligés à notre environnement planétaire (biologique, géologique, climatique) par la furie productiviste caractéristique de la modernité industrielle – une fierté légitime envers les gains de maîtrise acquis grâce à ces procédures d'écriture ne peut plus s'aveugler aux conséquences fâcheuses, voire catastrophiques, entraînées par la domination exclusive de ce mode opératoire. Face à des problèmes locaux comme l'amiante, face à des hydres incontrôlables comme le nucléaire ou les pesticides, ou face à des emballements globaux comme le dérèglement climatique, force est de constater la pauvreté des lignes de causalités analysées et recomposées dans nos laboratoires par notre façon linéaire d'écrire le monde en régime de modernité impérialiste et extractiviste. Notre ignorance du fond environnemental sur lequel s'inscrivaient les figures que nous y avons isolées (par analyse causale, grammatisation et recombinaisons de synthèse) se paie au prix d'un retour potentiellement très douloureux (pour nous humains) de ce fond imprudemment refoulé 6. Le règne moderne des figures – dont la science économique orthodoxe assure aujourd'hui l'emprise en imposant la loi des seules figures chiffrées, désormais traitées à la vitesse de la lumières par les algorithmes du high-speed trading – s'avère de moins en moins soutenable face à la multiplication des retours de feu que sont les retours de fond sous leurs multiples formes, depuis la fonte des glaciers, le dégel du permafrost, la pollution atmosphérique des villes chinoises, jusqu'au regain de vigueur des courants les plus intégristes de certaines pratiques religieuses.

Pratiques artistiques et critique de l'immédacie

Chacun à sa façon, Marshall McLuhan, Vilém Flusser et Friedrich Kittler nous invitent à sortir de l'aveuglement qui caractérise notre rapport habituel aux media, entendus ici dans leur sens le plus large, celui des médiations qui assurent les communications entre les différents composants de notre monde humain. En affirmant que «le message, c'est le medium lui-même» ou que les media constituent un environnement que nous ne voyons pas davantage que l'air que nous respirons, le premier ouvrait une brèche où se sont engagés les seconds, lorsqu'ils soulignent à quel point nos subjectivités se trouvent aujourd'hui intimement programmées par les appareils dont nous croyons nous servir, alors même qu'ils sont en passe de nous asservir. Leurs enseignements les plus fondamentaux peuvent se formuler en quatre propositions qu'ils formulent tous trois avec leurs nuances propres.

1. En même temps qu'il semble parachever le règne de l'écriture linéaire, l'avènement du numérique risque (ou permet) d'en miner les bases, en nous immergeant dans l'univers analogique des techno-images. La numérisation en cours de notre monde matériel et mental constitue bien entendu le triomphe des opérations d'écriture linéaire qui ont assuré la puissance de la modernité. Tout se voit analysé (grammatisé) en ces unités de base que sont le 0 et le 1, à partir desquelles différents algorithmes s'efforcent à la fois de formaliser les chaînes causales observées dans la réalité et de créer de nouvelles figures de synthèse par le jeu des recombinaisons.

Tout cela repose bien entendu sur des procédures d'écriture de programmes logiciels qui restent de nature linéaire (sur le mode si... alors...). Cette réalité du fonctionnement profond des appareils numériques ne doit toutefois pas cacher leurs effets de surface, qui est de permettre aux humains de communiquer directement entre eux par l'enregistrement et la transmission de blocs de perceptions sensorielles captés par des appareils court-circuitant l'intervention d'une subjectivité. La nouveauté de ces «techno-images» (photographies, enregistrements sonores, cinéma, vidéo) est en effet que, contrairement à ce qui se passait depuis l'époque de la Grotte Chauvet jusqu'au début du XIXe siècle, des appareils peuvent saisir, enregistrer et communiquer automatiquement des blocs de perceptions qui n’ont pas été préalablement filtrés par une subjectivité humaine (celle de l’écrivain, de l’enseignant, du peintre, du musicien, etc.). Même si, bien entendu, un humain doit poser un appareil photo devant une certaine portion de réalité, choisir un certain cadrage, une certaine focale, un certain temps d'exposition, etc., lorsqu'il appuie sur le déclencheur, l'appareil capte tout ce qui est dans son champ en court-circuitant tout filtre subjectif humain. Il en va de même pour l'enregistreur de sons, pour la caméra du cinéma ou de vidéo (ainsi d’ailleurs que pour les transactions du high-speed trading, qui opèrent sur des chiffres plutôt que sur du sensible). Une des particularités de nos nouveaux gadgets numériques est justement d'automatiser intégralement ces processus de captations de perceptions sensibles, en laissant les appareils faire tous les réglages à la place des humains.

Une première conséquence de notre immersion dans un univers de techno-images est que nous pouvons désormais communiquer directement par des transmissions d'images-sons captées automatiquement par des appareils – comme lorsque nous voyons en direct sur CNN des bombes occidentales frapper une ville comme Bagdad, ou lorsque des Africain-Américains peuvent diffuser sur Internet des scènes de brutalités policières, dynamisant le mouvement Black Lives Matter. La grammatisation intégrale de nos perceptions en séquences algorithmées de 0 et de 1 court-circuite (apparemment) l'intervention d'un travail subjectif d'écriture, permettant de nous affecter «immédiatement» par des captations automatiques de blocs de réalité perçus par nous sur le mode analogique (imaginaire) du continu, plutôt que sur le mode linaire (symbolique) du numérique ou «digital». Cette numérisation s’inscrivant par ailleurs dans un régime mass-médiatique (qu’elle altère profondément quoique marginalement), elle renforce une situation déjà dénoncée par Adorno, Debord ou Baudrillard dès la seconde moitié du XXe siècle, où, au sein de nos régimes marchands et électoraux structurés par les mass-médias, n'existe «effectivement» que ce qui peut être transmis à travers des images et des récits frappants.

2. En tant qu'elles relèvent de modes de perception analogiques, les techno-images sont porteuses d’un inévitable «bruit», qui communique un «fond» en excès sur le signal-figure visé par l'acte de communication. Friedrich Kittler aimait à rappeler que c'est le gramophone qui a rendu possible l'apparition du «bruit» comme objet de perception humaine. La particularité de la captation automatique pratiquée à travers les appareils est justement de ne pas sélectionner «subjectivement» ce qui est saisi (enregistré/transmis). Anything goes : tout passe. C'est ce qui fait la difficulté d'un tournage de film (argentique) en extérieur: un bruit d'avion, un lapsus de l'acteur, un fil électrique en arrière-plan, quoique non voulus par le réalisateur, se trouvent fixés sur la pellicule une fois pour toutes – sans que la distinction fondamentale entre ce qui est visé (le «signal» intentionnel) et ce qui le parasite (le «bruit») ne soit pertinente du point de vue de l'appareil.

Dans le domaine de la musique – en particulier de la musique «noise», depuis John Cage jusqu'aux drones («bourdonnements») de guitares en distorsion – comme dans celui des théories esthétiques 7, cette capacité des appareils à saisir et à transmettre du bruit est de la première importance: elle réinjecte du «fond» en excès sur les figures isolées par les intentions humaines. En même temps qu'il assure un triomphe de la grammatisation, le déploiement des techno-images numériques permet donc un retour du fond analogique qui hante (et enrichit) nos perceptions des figures au sein de l'univers matériel 8.

3. En proportion de l’amélioration de la définition des techno-images qui circulent entre nous, s'accroissent l'impression de transparence et l'illusion d'immédiacie qui dominent notre rapport aux appareils de médiation. Vilém Flusser est l'un des premiers à avoir pris la mesure des enjeux de la présence cachée des programmes sous la surface des illusions d'immédiacie donnée par les techno-images. Lorsque je crois voir des bombes qui s'abattent sur une ville ou un policier brutalisant un concitoyen africain-américain, j'ignore le très grand nombre de médiations qui ont rendu possibles la captation et la diffusion de ces techno-images. Flusser montre que lorsque nous prenons une photo, ce sont les ingénieurs qui ont développé l'appareil, les marketeurs qui en ont diffusé l'usage, les circuits de circulation des clichés commandant nos attentes et nos goûts esthétiques qui prennent la photo – bien davantage que notre singularité individuelle 9. Plus l'appareil dont on se sert est apparemment simple à utiliser, plus nombreux sont les programmes (et les réseaux) qui en conditionnent l'usage en sous-main, et plus ce sont ces programmes, censés nous servir, qui se servent de l'utilisateur pour se répandre dans nos usages sociaux.

Flusser et Kittler (et avec eux la grande majorité des théoriciens et archéologues des media) nous appellent donc à un recul critique face à l'impression de transparence (ou d’«immédiacie»10) véhiculée par certains media. Contrairement aux discours vulgaires sur «la civilisation de l'image», ils soulignent que le danger n'est pas à situer dans les techno-images elles-mêmes, mais dans l'illusion d'immédiacie qu'elles peuvent contribuer à répandre, ainsi que dans les différents types de «modes protégés» qui rendent opaques les programmations opérées par les médias 11. Leur travail consiste non pas à dénoncer le règne des images, mais à faire mieux comprendre et mieux sentir les procédés d'écriture sous-jacents à nos modes de perception et de communication.

4. Ré-envisagées dans cette perspective, les pratiques artistiques et les pratiques herméneutiques convergent en faisant porter notre attention sur les médiations elles-mêmes, aidant ainsi à briser l'emprise de l'illusion d'immédiacie. Que l'on identifie toutes les pratiques artistiques à une attention portée sur le «style» du signal (sa «forme» propre) plutôt que sur son «contenu», ou que l'on réserve à l'art moderne – qui s’est déployé en même temps que les techno-images – la particularité d'induire une attitude réflexive envers les «moyens» (media) de la communication, en nous donnant ainsi un certain recul face à ses fins (le message, le sens), dans les deux cas, l'expérience artistique apparaît comme un dispositif attentionnel prenant pour objet privilégié le travail parallèle des médiations et des interprétations qui contribuent à produire une certaine expérience esthétique.

Dans les années 1960, pendant que Roland Barthes questionnait l’apparente «transparence» de Racine pour y voir un jeu réflexif de miroirs où chaque époque, chaque interprète projette ses problématisations propres – c’est-à-dire comme un fond de relations dans lequel chaque génération peut construire des figures relativement nouvelles – Marshall McLuhan théorisait la façon dont les media, conçus comme des prolongements sensoriels et nerveux de l’humain, généraient de nouveaux «environnements» où nous ne repérons certaines figures (des informations, des messages) qu’en restant aveugles à cet environnement médiatique lui-même. Il présentait les pratiques artistiques comme proposant des «anti-environnements» qui nous rendent capables de percevoir des fonds environnementaux habituellement inaperçus comme tels: