Quel Proust?

Enseigner Proust commence par une question simple mais fondamentale: qu’est-ce qu’on peut entendre par «Proust»? Quatre réponses au moins, qui ne s’excluent pas les unes les autres, sont possibles: d’abord l’œuvre, puis l’homme et le contexte historique et culturel qui était le sien, ensuite l’histoire matérielle de son travail, et enfin l’histoire matérielle de ses publications. En simplifiant un peu, ces approches correspondent à quatre domaines de la recherche, aux frontières souvent peu étanches: la stylistique (pour l’étude de l’œuvre), l’histoire littéraire (pour l’étude de l’homme et de son époque), la génétique (pour ce qui est des manuscrits) et l’histoire du livre (pour ce qui est des textes publiés). Chacune de ces options soulève toutefois un certain nombre de problèmes didactiques.

S’agissant de l’œuvre, on peut se demander s’il est permis de réduire le travail de Proust à la seule Recherche, puis cette dernière à quelques extraits plus ou moins artificiellement détachés de l’ensemble, comme cela se fait la plupart du temps. Certains de ces fragments peuvent être très longs, comme Un amour de Swann, roman «autonome» enclavé dans la Recherche; d’autres, qu’on retrouve presque inchangés depuis bientôt cent ans, sont très courts, comme la scène de la madeleine ou la mort de Bergotte. Dans l’un et l’autre cas, il convient de se demander si pareille sélection n’est pas une défiguration de l’écriture proustienne. Quelque chose se gagne (c’est sans doute la seule manière possible de commencer à faire lire Proust à l’école), mais inévitablement le parti pris des morceaux choisis fait aussi perdre quelque chose. L’expérience du temps, si essentielle à une véritable expérience de la Recherche, est difficile à faire passer à travers cette approche anthologique (sur cette question fondamentale, voir Kuentz 1972). Mais comme le but de l’enseignement de Proust est aussi de pousser à faire découvrir l’ensemble de l’œuvre au-delà de ces quelques fragments, il peut être recommandé de confronter les élèves dès le début avec l’«autre» Proust, celui de la correspondance ou celui des pastiches, par exemple, et de pointer déjà vers le va-et-vient entre écriture fictionnelle et autres formes d’écriture. Comme pas mal d’autres auteurs de fiction, Proust n’arrête pas de recycler des textes de non-fiction (les siens et d’autres).

Or, le mot «Proust» ne désigne pas seulement le texte de l’auteur, c’est aussi une longue série de commentaires qui ont fini par faire corps avec la création initiale. La valeur d’une grande œuvre est en effet fonction de la qualité des lectures qu’elle est capable d’engendrer et en ce sens on devrait accepter pour Proust ce qu’on considère comme allant de soi pour Shakespeare ou Dante, à savoir que les analyses de l’œuvre ne sont pas de simples greffes ou ajouts, mais une partie essentielle de l’œuvre même. Lire «innocemment», sans connaissance des interprétations déjà existantes, n’est jamais qu’une illusion. Encourager les élèves à lire Proust implique nécessairement – le contraire serait une mutilation – les inciter à prendre connaissance de la réception de Proust à travers le temps. Je me permets d’insister sur la dimension diachronique de ce geste, pour éviter qu’on ne tombe dans les écueils du présentisme: Proust queer, certes, mais pas seulement. Le livre de Pierre Bayard sur Proust et la poétique de la digression (Bayard 1996) peut rendre ici de vrais services, d’autant plus qu’il permet aussi de réfléchir au geste de l’extraction de morceaux et à l’impossibilité de trancher entre narration (le «sujet») et digression (le «hors-sujet»). L’ouvrage de Bayard a l’avantage de privilégier les grandes questions de l’écriture comme de la lecture du texte proustien: comment donner forme à un univers d’une telle ampleur, comment s’y repérer? que faire de la tension entre le désir de tout dire et de tout lire d’une part et la difficulté de donner sa juste place à tout, c’est-à-dire à ne pas se perdre dans trop de détails (pour l’auteur) et ne pas céder à l’envie de sauter certains passages (pour le lecteur)? De plus, Bayard a aussi l’élégance et la sagesse de ne pas éviter le retour sur des morceaux connus, tout en aidant à décrisper l’écart entre le tout et la partie.

En deuxième lieu, enseigner Proust signifie également enseigner l’auteur et son époque. Ici aussi, les questions qui émergent sont immenses. Faut-il séparer l’homme et l’œuvre? La seule idée de pareil clivage paraît un contresens, mais tel n’a pas toujours été de l’avis des critiques. Même aujourd’hui, à l’époque du biographisme triomphant, il est parfaitement légitime, mais pas forcément toujours possible bien entendu, de lire l’œuvre sans trop tenir compte de l’homme. Et que faut-il entendre par contexte? Comment en circonscrire les extensions littéralement infinies? Comme le remarquait judicieusement Jonathan Culler: «Meaning is context bound, but context is boundless» (Culler 1997: 67). Que faire aussi de la notion d’anachronisme, qui est un des nombreux facteurs cassant l’homogénéité d’un contexte? Après tout, la Recherche évoque un monde qui, au moment de la percée de Proust, juste après la Première Guerre Mondiale, n'existait déjà plus, tandis que sa propre écriture et son grand projet romanesque n’ont rien de «moderne» (au sens de «contemporain»): la Recherche achève la tradition des grandes sommes romanesques du 19e plus qu’elle n’annonce Dada ou le surréalisme, mouvement littéraire soit hostile au roman, soit inventant comme sous le manteau de nouvelles formes de roman (Sermier 2022). Les questions liées à la biographie et à l’analyse contextuelle ne peuvent avoir de réponse concluante. Ne pas les poser n’est toutefois guère souhaitable.

Enfin, troisième approche, sur laquelle j’aimerais me concentrer dans les pages qui suivent, le mot «Proust» peut renvoyer aussi à une série d’objets matériels. Il y a d’abord les manuscrits, auxquels s’intéressent non seulement les études génétiques mais aussi les bibliophiles et, de plus en plus, les commissaires d’exposition, parfois dans une logique de «démédiation» de la littérature convertie en objet à voir, c’est-à-dire en création plastique ou sculpturale (Stewart 2010, Baetens et Sánchez-Mesa 2019). À cela s’ajoutent les diverses éditions des textes de Proust, sur lesquels se penchent les spécialistes en histoire du livre, devenue aujourd’hui l’histoire de toute la chaîne du livre (Darnton 1992).

Dans le cas de Proust, l’accent est massivement mis sur les manuscrits et ce dès le début de la diffusion plus large de son travail, avant même que la totalité de la Recherche n’ait vu le jour sous forme de livre (l’écriture de l’œuvre s’étend de 1906 à 1922, sa publication en sept tomes va de 1913 à 1927). En effet, le numéro d’hommage de la Nouvelle Revue française du 1er janvier 1923 consacre déjà l’essentiel de son dossier iconographique à la reproduction en fac-similé des cahiers et carnets de Proust – il est vrai des objets de toute beauté, mais qui prennent curieusement la place des «illustrations», absentes quant à elles. Il n’y a ainsi plus nulle trace des images ayant accompagné l’édition originale du premier livre de Proust, Les Plaisirs et les jours (1896), qui étaient pourtant de la main d’un des modèles de Madame Verdurin, à savoir Madeleine Lemaire.

On ne peut que s’étonner du relatif silence qui pèse sur le versant «imprimé» de l’œuvre proustienne, surtout du côté de la critique génétique, presque exclusivement focalisée sur les manuscrits (mais le regard porté sur les états imprimés du texte est également assez réduit du côté des chercheurs en histoire matérielle du livre). Certains aspects de la vie éditoriale de l’écrivain se voient inlassablement répétés, comme le refus du premier tome de la Recherche, la publication à compte d’auteur, chez Grasset, de ces pages en 1913, les discussions plus récentes, mais finalement pas trop vives, de la nouvelle version de l’œuvre en la Pléiade (aujourd’hui en quatre volumes, et non plus en trois comme au début), ou encore les réactions mi-sceptiques mi-admiratives devant l’édition anniversaire d’Un amour de Swann, «orné» en 2013 par Pierre Alechinsky. Sinon, Proust est étudié dans le texte (les manuscrits), mais «hors livre». La raison en est sans doute le prestige exceptionnel des manuscrits, qui monopolisent l’attention de quiconque s’intéresse à la matérialité de l’écrit proustien, mais la lacune des travaux sur les éditions de l’œuvre n’en est pas moins fort regrettable. La postérité éditoriale de Proust mérite un examen plus attentif, dont les avantages didactiques sont tout sauf négligeables. À cet égard, un aspect singulier se détache: les éditions illustrées de la Recherche.

Premiers écueils, premiers pas méthodologiques

Enseigner Proust à travers les éditions illustrées de la Recherche semble à première vue plus facile qu’enseigner l’œuvre même, quand bien même il ne peut être question les considérer toutes (en pratique, bien des éditions de luxe à tirage hyper-réduit resteront par définition inaccessibles, tandis que les adaptations en bande dessinée relèvent en partie d’une approche un rien différente). D’abord parce que lire les illustrations prend moins de temps que lire un texte de trois mille pages (notes et variantes non comprises), ce qui est un critère pratique essentiel dans toute forme d’enseignement. Ensuite parce que l’accent mis sur la dimension visuelle de la littérature est plus proche de la culture d’accueil des jeunes, dont beaucoup ont pris le tournant visuel, autorisant ainsi un rapport plus direct et a priori plus empathique avec l’œuvre de départ. Le rapprochement entre sphères a priori non contiguës ne se limite pas à la proximité de cet aspect particulier de l’œuvre de Proust et des nouveaux modes de consommation culturelle. Il aide aussi à inscrire l’enseignement de la Recherche dans le retour en force des études historiques en littérature, après le triomphe des études formelles, pour ne pas dire formalistes, des années 60 et 70 dont les effets se font toujours sentir dans certains modèles pédagogiques. Enfin, la mise en avant des illustrations suit également la tendance de plus en plus «lourde» des arts de l’écriture d’abolir les frontières entre mots et images, hybridation tout à fait intégrée à la pratique des poètes contemporains, notamment au moyen ce qu’on a nommé le «livre de dialogue» entre écrivain, typographe, imprimeur et plasticien (Peyré 2001). Cette co-création est encore relativement rare en prose. En fait, la dernière grande époque d’une visualité foisonnante du livre date déjà des années de grand succès des clubs de livre après la Deuxième Guerre Mondiale (Faucheux, 1978, Massin 1989), alors qu’aujourd’hui la rencontre du visible et du lisible s’effectue d’abord dans le média un peu différent de la bande dessinée. L’exemple de Proust est tout à fait approprié pour rouvrir ce formidable dossier – déjà traité à deux reprises dans cette revue – à l’intérieur de la littérature au sens traditionnel du terme, même si, pour des raisons pratiques, il sera nécessaire de privilégier un seul exemple (celui de Faucheux/Massin, justement), choisi en fonction de son caractère stratégique.

La décision de lire Proust par illustrations interposées fait surgir tout de suite un certain nombre de difficultés. Pour commencer, la quantité d’images illustrant les différentes éditions de Proust est énorme, même si ce pan de l’œuvre reste largement méconnu (pour trois aperçus, voir Tadié 2013, Baetens 2022, Eells et Dezon-James, 2022). Il suffit toutefois de s’intéresser à «Proust illustré» pour que le matériau afflue de toutes parts, car il existe des dizaines d’éditions illustrées de la Recherche. La maîtrise purement matérielle du corpus s’avère ainsi tout aussi difficile que la traversée des textes mêmes. De plus, cette iconographie est tout sauf homogène, à la différence du texte, quand bien même la Recherche témoigne elle aussi de différences stylistiques parfois non négligeables. Ces variations de style sont toutefois nettement moins apparentes que les différences d’une série d’images à l’autre (le corpus des illustrations est un pot-pourri des images les plus conventionnelles et les plus expérimentales). C’est dire déjà que la notion de «culture visuelle» ne peut se penser qu’au pluriel, ce qui constitue une entrave à l’accès supposément direct aux images d’un texte: enseigner l’image, c’est aussi enseigner le passé, souvent un passé plus éloigné de la culture contemporaine que le passé de l’écrit, qui «vieillit» différemment (et surtout moins vite: une image est rapidement plus «datée» qu’un écrit). À cela s’ajoute la méfiance, tant du côté des auteurs que de celui des critiques, à l’égard de l’illustration en général, en tout cas pour ce qui est des fictions en prose. À l’instar de Flaubert, qui est sur ce point tout sauf isolé, beaucoup continuent à s’écrier: «Moi vivant, jamais on m’illustrera», comme si l’ajout d’une image au texte impliquait inéluctablement une dégradation du premier, l’image étant vue soit comme la béquille devant sauver un texte incapable de se défendre lui-même, soit comme une intervention injustifiable des éditeurs soucieux de tromper le client, soit encore comme une traduction, littérale ou métaphorique, dont les effets sur l’imagination du lecteur seraient toujours délétères.

La réalité culturelle, qui est également une réalité économique (l’édition, au même titre que le cinéma, est aussi une industrie), est cependant plus complexe. Dans la première moitié du vingtième siècle – mais la pratique est plus ancienne et elle n’a pas totalement disparu – les éditeurs offraient parfois deux éditions du même livre: une édition grand public, sans illustrations et bon marché, et une édition de luxe, illustrée, à tirage limité, destiné à un lectorat plus fortuné. L’ensemble de cette production parallèle constitue un des continents cachés de la littérature française: des pièces uniques peuvent être savamment commentées (il existe ainsi quelques articles sur l’édition de la Recherche illustrée par le peintre fauve Kees Van Dongen en 1947), mais il est très difficile de faire un surplomb général de la coexistence et peut-être aussi de la distance et de l’ignorance réciproque des versions illustrées et non illustrées des mêmes textes dans l’espace littéraire (les études sur les illustrations de Proust se concentrent souvent sur un seul objet, sans trop se pencher sur le contexte synchronique ou diachronique des images en question).

Dans le cas de Proust, faire l’histoire de ces «doubles» de l’œuvre – et de leur place dans les recherches proustiennes – n’est pas possible sans embrasser la totalité des aventures éditoriales de l’œuvre. Certes, les textes publiés de Proust ont vite fait l’objet de pareilles éditions de luxe, qui restent toutefois peu connues, tant à cause de la cherté de ces livres qu’en raison de la pléthore d’autres images qui se sont greffées ailleurs (par exemple dans les manuels scolaires) sur le texte de Proust. Cela dit, certaines illustrations se retrouvent aussi dans les publications pour le grand public, notamment dans les éditions de poche, et il y a de bonnes raisons (car ces documents sont faciles à trouver et peut-être même déjà connus des élèves) de partir de ces images-là plutôt que de ce qu’on trouve dans les éditions de luxe. En même temps, il importe de ne pas se laisser divertir par les «autres images» qui entourent l’œuvre de Proust: si tant de lecteurs se désintéressent de la question des illustrations, c’est aussi parce que le texte de Proust «hors livre», par exemple dans des catalogues d’exposition ou les coffee table books sur l’auteur et son monde, n’apparaît presque jamais sans images: portraits de l’auteur, photos de famille, tableaux évocateurs des personnages ou du milieu social peint par la Recherche, et ainsi de suite. Or, à l’époque – la nôtre – où la lecture du texte passe de plus en plus par le contact avec l’auteur et que dans le cas des auteurs décédés ce contact passe généralement par l’iconographie de l’auteur – sans appui visuel, il semble difficile aujourd’hui de canoniser ou de patrimonialiser une œuvre littéraire –, il ne faut pas s’étonner que de telles images prolifèrent et que leur seule abondance n’encourage guère à se lancer dans la quête des images plus «rares», comme celles qu’on trouve dans certaines éditions plutôt confidentielles.

Lire «Proust illustré» est ainsi tout sauf une évidence. Plutôt que de chercher à résoudre d’emblée ces premiers écueils, il vaudrait peut-être mieux «reculer pour mieux sauter», c’est-à-dire de prendre un minimum de distance par rapport au seul cas de Marcel Proust et de la Recherche, pour s’interroger sur les questions et les réponses plus générales qu’on peut dégager du caractère problématique de l’objet d’étude, à savoir ces illustrations dont personne ne conteste l’intérêt, sans pour autant trop connaître le corpus.

Questions générales et préparation du chantier

Face à ces difficultés (excitantes du point de vue de l’enseignant, et, plus encore, du concepteur de manuels ou d’autres moyens de documentation, le temps de préparation dont dispose l’enseignant étant fatalement limité !), il importe avant tout de faire un choix. Pour le dire très vite, et sans aborder ici la question épineuse mais autrement générale du copyright, trois grandes options au moins viennent tout de suite à l’esprit, qui du reste ne sont nullement exclusives. Les choix à faire ne seront donc jamais absolus, mais relatifs: c’est par goût mais aussi par manque de temps qu’on se tournera vers telle option plutôt que vers telle autre, tout en sachant qu’aucune analyse ne gagne jamais à rester totalement «pure» jusqu’à la fin.

La première approche, la plus classique sans doute, est celle des rapports concrets entre textes et images. Quand on part de l’image, réelle ou imaginaire, pour analyser sa conversion en objet textuel, la perspective choisie sera celle de l’ekphrasis, dont l’histoire, les thèmes, les figures et les exemples canoniques ont fait de très nombreuses analyses (l’ouvrage de référence reste ici Heffernan 1993). Le principe de l’illustration est à la fois symétrique et inverse: il concerne lui aussi le lien entre le lisible et le visible, mais le point de départ est ici le texte et le point d’arrivée, l’image. L’intérêt de l’œuvre de Proust est de combiner à bien des égards l’un et l’autre de ces mécanismes, ekphrasis et illustration, mais de manière non parallèle.

De son vivant, Proust ne s’est pas toujours opposé à l’illustration (rappelons les images de Madeleine Lemaire dans Les Plaisirs et les jours et quelques autres illustrations dans une revue de grand luxe ayant prépublié certains fragments de l’œuvre en cours), mais il n’est pas faux de penser qu’il s’est rapidement détourné du marché de l’édition restreinte et illustrée pour se tourner vers des types de publication très grand public et sans la moindre illustration. Les premiers volumes de la Recherche sont des exemples typiques de livres «pauvres» (Monnier 1931). Par contre, le rôle de l’ekphrasis y est capital et touche aussi bien à des modèles picturaux que musicaux. Dans la Recherche, le protagoniste a trois grands modèles artistiques (Vinteuil pour la musique, Elstir pour la peinture, Bergotte pour la littérature), qui ont toutefois en commun de s’éclipser devant le projet personnel du narrateur, qui découvre peu à peu sa propre vocation et sa propre manière de faire, c’est-à-dire d’écrire – d’où peut-être la frilosité grandissante de Proust face à l’image, qui «fige» la mobilité aussi bien que la densité et la profondeur temporelle de son travail sur la mémoire. Il importe de tenir compte de ce décalage entre illustration (refusée) et ekphrasis (assumé) au moment d’aborder les images qui accompagnent le texte de Proust et qui sont, à quelques exceptions près, toutes «posthumes». Il ne faut pas conclure de cet écart temporel que les artistes et plasticiens qui acceptent de se mesurer avec le texte de Proust , peuvent dès lors le faire de manière plus «libre»: les contraintes restent nombreuses, qui vont du poids de la tradition (on n’illustre pas Proust sans regarder du côté de ce qui s’est déjà fait, pour s’en distinguer ou pour s’en réclamer) aux exigences des commanditaires (les illustrations font toujours l’objet de commande et les éditeurs ont leur mot à dire dans le «look» des images). L’analyse de ces rapports de force est cependant une excellente introduction à une discussion sur la question plus générale de l’adaptation transmédiatique, continuation logique du travail en classe sur l’illustration.

La seconde approche est moins directement intermédiale, quand bien même il serait absurde de laisser tomber l’interaction entre visible et lisible. Elle analyse la manière dont les illustrations font partie d’un «espace élargi», en l’occurrence celui du livre. Il est utile de distinguer ici entre deux aspects, où les aspects littéraire et économiques se croisent sans arrêt.

D’un côté, le livre est un objet matériel et culturel, dont l’existence, de la première idée au dernier de tous ses usages produit une sphère culturelle à multiples actants: auteurs, éditeurs, illustrateurs, libraires, bibliothécaires, collectionneurs, lecteurs. Grâce aux travaux déjà cités de Darnton et de bien d’autres, dont en France surtout l’historien de la lecture Roger Chartier, nous savons du reste que ladite «chaîne» du livre, qui va en principe de l’auteur au lecteur, en passant par toute une série d’intermédiaires, n’est pas linéaire, mais qu’il y a force interactions créatrices entre nombre d’acteurs à plusieurs moments et à plusieurs endroits de cette chaîne.

De l’autre, le livre n’est pas un objet «homogène». Il existe beaucoup de types de livres et partant beaucoup de «chaînes» de livres, chacune d’elles avec sa propre logique interne. La pratique de l’illustration est directement affectée par ces différences: on n’illustre pas un livre de poche comme on illustre un livre pour bibliophiles, par exemple, tout comme on n’illustre pas de la même manière en France ou en Grande-Bretagne, ni en 1920 ou en 1970. Les illustrations de la Recherche sont un outil magnifique pour montrer ces dissemblances, qui obligent les élèves et étudiants (même si on vise ici un public scolaire, la réflexion méthodologique doit en effet se ménager la possibilité d’élaborer une stratégie en deux temps et à deux niveaux) à se faire sensibles à la rupture entre l’apparente stabilité du texte et la permanente métamorphose de présentation matérielle (même dans les cas, et ils sont très nombreux, où les livres se passent de toute illustration).

La troisième approche, qui prolonge les deux premières, est surtout diachronique. Il peut en effet être passionnant de d’analyser comment la présentation typographique du texte et le travail sur les éléments visuels, s’ils changent tous les deux sans arrêt, ne changent pas toujours au même rythme ni de la même façon. La multiplicité des versions proustiennes facilement accessibles en bibliothèque ou en librairie est un bel outil pour lancer une telle piste de réflexion. L’essentiel, ici, sera de comprendre la manière dont s’articulent les deux autres pistes, celle de l’intermédialité (rapports textes-images) et celle de la matérialité (le texte situé dans le cadre plus large de la chaîne du livre), mais toujours du point de vue synchronique aussi bien que diachronique. Plus spécifiquement, deux types de questions peuvent ici être posées. D’un côté: quels sont les mécanismes qu’on peut observer à quel moment et à quel endroit de la chaîne et quels sont les acteurs les plus directement concernés? De l’autre: quel est le rôle des illustrations? comment et surtout pourquoi est-ce qu’on les voit apparaitre ou disparaître?

Tout cela suppose évidemment que les élèves et étudiants ont réellement accès aux sources, ce qui est loin d’être une évidence en raison du caractère confidentiel de nombreuses publications. Quelques-unes des éditions illustrées, à haute valeur bibliophilique, n’existent même qu’à quelques exemplaires, s’il ne s’agit pas de créations plastiques totalement uniques, délicates à déplacer. De tels objets, si on peut utiliser ce terme un peu terre-à-terre, se trouvent souvent dans des collections privées, difficiles d’accès, alors que d’autres se trouvent dans des archives spécialisées où ils ne peuvent être consultés que sur place et sur rendez-vous. Pour les élèves, il peut être un bon exercice (par exemple en combinaison avec une visite de bibliothèque), en partant des aperçus existants (voir supra), de s’initier à l’heuristique littéraire, au sens très littéral du terme: Où et comment peut-on accéder aux documents originaux? Y a-t-il moyen de le faire en ligne? Quelle est la différence entre le contact avec les originaux et l’utilisation de sources en ligne? Y a-t-il aussi des créations purement numériques? Ou encore: Que faire pour combler les inévitables lacunes des répertoires existants? Quels que soient les obstacles qui surgissent au cours de pareils exercices, il est évident qu’ils aideront les élèves à se faire une idée plus nuancée et plus diversifiée des trois notions de texte, de livre et d’œuvre dont ils auront besoin pour passer ensuite à de nouvelles formes d’interprétation de Proust.

Idéalement, les trois grandes approches devraient pouvoir se combiner et se compléter. En pratique, on ne peut que le répéter, des choix s’imposent. Dans Illustrer Proust, je me suis par exemple concentré sur la troisième de ces pistes, n’étant ni un spécialiste de Proust, ni un spécialiste du livre (c’est peut-être ce qui m’a permis de me lancer dans ce projet, car parfois on est sauvé par sa propre naïveté). D’autres recherches se focalisent plutôt sur la lecture intermédiale, par exemple pour souligner l’apport créateur de certaines illustrations (c’est typiquement l’approche déjà citée de Eells et Dezon-James) ou montent en épingle les questions génétiques épineuses mais fascinantes de la transformation d’un manuscrit (finalement inachevé, c’est-à-dire moins bien relu et corrigé à la fin qu’au début et en ce sens fondamentalement inachevé) en livre (apparemment «fini», comme dans le cas du premier tome paru chez Grasset en 1913, mais immédiatement dénoncé comme «erroné» puisque bourré de coquilles, «incomplet» puisque rien d’autre que la porte d’entrée d’une somme dont l’auteur ne voyait pas encore les frontières, et «mal classé», puisqu’ayant paru chez un éditeur qui n’était pas celui qui allait vraiment faire rayonner l’œuvre de Proust).

Questions particulières et pistes de réflexion

Derrière ces premiers choix se dessine toute une série d’autres chantiers. Leurs enjeux et leur importance sont variables, mais tous reviennent sur la question fondamentale posée au début de ces pages: quel Proust, ou, si l’on préfère, que deviennent Proust et notre idée de Proust à la lumière du texte enrichi par l’illustration?

Cette question conduit au problème de l’«identité» du texte et de l’œuvre. L’intérêt pour les illustrations montre que l’œuvre d’un auteur ne coïncide pas avec le seul texte qu’il a produit. Si les «corps étrangers» qui l’entourent n’en font pas moins partie, on est en droit de s’interroger sur l’identité de l’instance derrière cette conception élargie de l’œuvre. En effet, les illustrations de Proust n’ont pas été «voulues» par Proust, et encore moins «pensées» par lui – à la différence de bien d’autres écrivains qui ont collaboré de leur vivant avec leurs illustrateurs et qui dans certains cas extrêmes comme celui de Raymond Roussel dans ses Nouvelles Impressions d’Afrique ont élaboré un dispositif très complexe pour l’intégration du texte, des images et de l’objet-livre (Busine 1995). Il en résulte que notre perception de l’œuvre, inéluctablement influencée par la présence d’éléments visuels (pas forcément sous la forme d’illustrations: la typographie peut être non moins déterminante), ne sera jamais «pure». L’énonciation d’un texte, du moment qu’il passe du manuscrit au livre, est par définition une énonciation plurielle, où interviennent nombre d’autres instances que le seul auteur. L’éditeur en est une, mais aussi le maquettiste ou l’illustrateur, entre autres (Souchier (2007). On peut toujours essayer de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, mais en pratique il n’est pas toujours facile de faire la part entre la manière dont on reçoit le texte tel qu’en lui-même (à supposer que ce texte ne relève que d’un seul auteur, ce qui est loin d’être toujours le cas) et celle dont on reçoit le texte tel qu’il est présenté matériellement (et cette présentation, on le sait, est hautement variable; elle se fait aussi très souvent hors de tout contrôle de l’écrivain). Dit autrement: ce que montre l’histoire éditoriale d’une œuvre , en l’occurrence d’un auteur dont le texte supposé immuable a fait l’objet d’une série incessante d’illustrations de styles et de contenus très variables, c’est la difficulté de fixer la voix «authentique» d’un auteur. Cette voix est toujours, non pas impure, mais complexe, plus étagée que celle du texte pris en lui-même.

Pareille idée ne devrait pas surprendre: nous acceptons aujourd’hui que l’interprétation d’un texte sera différente si nous le découvrons en audiolivre ou à travers d’autres formes d’adaptation (inutile de revenir sur l’exemple de la bande dessinée de Stéphane Heuet, pourtant très respectueuse du texte même de Proust, voir Baetens 2020); de la même façon, la critique savante accepte sans le moindre état d’âme qu’il n’est pas possible de lire un texte sans prendre en considération les successives lectures qu’on a pu en faire (quitte, bien sûr, à tenter de dépasser ces lectures en revenant au texte, comme le font les diverses formes de lecture créatrice illustrées par Pierre Bayard (1996) ou Maxime Decout (2021)). L’exemple des éditions illustrées de Proust peut pointer dans la même direction et faire comprendre que le sens d’une œuvre ne dépend jamais du «vouloir dire» d’une instance auctoriale unique. Il est incontestable que Proust a eu un «projet» et une «intention» en écrivant la Recherche, mais l’interprétation de ces éléments, pour autant qu’on les juge pertinents, dépasse toujours l’éventuelle réponse à la question apparemment simple mais finalement sans réponse finale possible: qu’est-ce que l’auteur a voulu dire? Ce débat, qui est ancien, peut paraître dépassé aux yeux de certains, mais il réapparaît à intervalles réguliers dans l’histoire de la critique. De nos jours, où l’on assiste à un retour presque agressif du biographisme et de la primauté de l’homme ou de la femme par rapport à l’œuvre, les questions de sens se posent de nouveau très fortement en référence au vouloir-dire de l’écrivain, de sa «sincérité», de son «engagement», de son «authenticité», de sa capacité à représenter une «communauté», et ainsi de suite (voir Louichon 2015 sur les enjeux de la patrimonialisation).

D’autres questions sont non moins importantes, comme celle de la définition du «corpus» historique de la littérature. Est-il possible de se focaliser sur les seuls textes, ou faut-il inclure dans l’œuvre tous les éléments qui accompagnent la transformation d’un manuscrit en livre? De nos jours, il est généralement admis, dans le sillage des travaux de Genette (1987), qu’il n’est plus possible de séparer les données textuelles et paratextuelles, qui ne sont pas de simples ajouts mais qui font partie intégrante de l’œuvre même (or, nous savons que la majorité de ces unités paratextuelles échappent totalement au contrôle de l’auteur, y compris sur le plan juridique). De la même façon, on estime que les avant-textes, les métatextes, les intertextes et l’architexte, en suivant toujours la terminologie de Gérard Genette dans Palimpsestes. La Littérature au second degré (1982), font également partie de l’œuvre (il est toutefois intéressant de noter que le livre de Genette laisse de côté la dimension proprement visuelle de cette extension du livre: son travail sur le paratexte tend à mettre entre parenthèses les illustrations, par exemple).

Il faut maintenant faire un pas de plus et se demander dans quelle mesure il convient d’y ajouter aussi le domaine des adaptations (au cinéma, en bande dessinée, en audiolivre, en exposition, voire en parc de loisirs comme c’est aujourd’hui le cas d’Illiers-Combray). La question peut paraître exagérée, mais elle répond à une réalité de plus en plus visible: la littérature ne circule plus seulement sous forme de textes, mais aussi sous forme d’adaptations transmédiatiques, tantôt en complément par rapport à l’œuvre, tantôt en véritable substitut. Les lecteurs de Stéphane Heuet ne liront pas tous la Recherche, par exemple. Les spectateurs de l’adaptation cinématographique d’Un amour de Swann (Volker Schlöndorff, 1984, avec Jeremy Irons et Ornella Muti) ont fort bien pu en rester là dans leur expérience de l’univers de Proust – et il n’y a pas de raison pour leur en faire le reproche).

Le phénomène ne reste pas circonscrit à la production littéraire: il en va de même dans le domaine de la production cinématographique, où bien des films sont mieux connus à travers certaines extensions, imprimées ou numériques, qu’à travers les versions proprement cinématographiques (on connaît les affiches, les novellisations, les résumés de Wikipédia, et ainsi de suite, sans forcément avoir vu les films originaux, surtout pas dans leur totalité).

Bref, le cas en apparence singulier et relativement marginal des éditions illustrées de Proust aide non seulement à penser autrement la question de l’instance auctoriale (qui est responsable, à côté de l’auteur de l’œuvre, du texte mis en livre?) mais aussi la notion de texte et d’œuvre. D’une part leurs limites deviennent floues: quels sont les autres éléments qui se greffent sur le texte de départ? D’autre part le rapport entre œuvre originale et œuvre dérivée cesse également d’être clair: que penser d’une œuvre qu’on ne connaît que par l’intermédiaire de ses adaptations, par exemple, et comment la connaissance des variations transmédiatiques influe-t-elle sur le contact ultérieur avec l’œuvre d’origine? Questions très vastes qu’il est impossible de traiter ici en détail, mais qui soulignent une fois de plus à quel point la notion d’histoire littéraire échappe à la dichotomie élémentaire du moment de la publication initiale et de celui de la réception actuelle.

Une étude de cas: Pierre Faucheux vs Robert Massin et la Recherche dans «Le Livre de poche» vs Folio

Mais trêve de généralités. Il est temps de passer à un exemple concret, abordable pour les élèves en termes de quantité (un corpus modeste, facile d’accès) et de qualité (une intervention représentative et d’importance durable): les couvertures des sept volumes de la Recherche dans l’édition du «Livre de poche» conçue en 1965 par le maquettiste Pierre Faucheux. Ces volumes se trouvent encore facilement chez des bouquinistes, y compris en ligne, et au cas où il serait moins aisé de les réunir tous en classe, on a la certitude de pouvoir les consulter au moins sur internet (via une simple recherche «Google images»). Hautement appréciées par les collectionneurs et les amateurs de Proust, les sept couvertures de cette série, elle-même à la valeur commerciale négligeable, constituent une pièce stratégique dans l’histoire des éditions illustrées de Proust, où elle constitue un véritable tournant.

L’intérêt du travail de Faucheux se situe à deux niveaux. Le premier est externe et touche à la manière dont l’illustration de Proust révèle des mécanismes plus vastes de l’édition littéraire. Le second est interne et concerne la manière dont Faucheux a révolutionné non seulement l’illustration mais le design du livre en général. Pour étudier des divers aspects, il est conseillé d’avoir un minimum de connaissances de l’histoire de l’illustration dans l’édition française ainsi que de la place qu’y occupe le marché du livre de poche (format de publication opposé à ce qu’on appelle le «grand format», soit la première édition courante, à ne pas confondre avec l’éventuelle édition parallèle de luxe, et dont l’avènement n’a pas attendu le lancement du label «Le Livre de poche» en 1953). Sur tous ces points, l’information ne manque pas (on peut recommander par exemples certaines publications d’Olivier Bessard-Banquy, notamment 2012 et 2022) et les élèves peuvent lire avec grand profit quelques fragments des autobiographies richement illustrées des deux grands novateurs que sont Massin (1989) et Faucheux (1978).

Sans trop entrer dans les détails, on peut souligner la continuité éditoriale et culturelle entre, d’une part, les clubs de livre qui se créent à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et, d’autre part, les collections de poche, dont le succès décolle avec «Le Livre de poche» en 1953. L’ambition des clubs, soucieux de démocratisation culturelle, est avant tout politique: fonctionnant par abonnement ou souscription, ils se proposent d’offrir à bas prix de «vrais» livres (c’est-à-dire des textes faisant partie du patrimoine littéraire, et non plus les divers avatars de la littérature de genre ou littérature populaire). Mais elle est aussi esthétique. Contrairement à ce qu’on observe en Angleterre, par exemple, le livre français est en règle générale plutôt «laid» (ce qui ne veut pas dire «pauvre», au sens technique que lui donne Adrienne Monnier). Typographie, papier, reliure, impression… n’encouragent pas toujours à la lecture, et l’absence d’illustrations dans les éditions courantes et beaucoup d’éditions de poche (à l’époque uniquement des réimpressions bon marché et en petit format) n’est pas toujours faite pour arranger les choses (pour une approche critique de la situation actuelle du livre français, voir Bessard-Banquy, 2022). Les clubs de livre vont mettre en place une politique typographique audacieuse, qui s’efforce d’améliorer et de moderniser la présentation du livre tout en baissant le prix.

Pour y arriver, les jeunes maquettistes auront recours à deux grandes techniques. D’une part, le recours à l’image et, plus généralement, à des formes de typographie mettant en valeur les aspects visuels de la page. D’autre part, l’invention du «déroulement», c’est-à-dire de la transformation de la zone paratextuelle en séquence visuelle, ce qui a pour effet de modifier de fond en comble l’architecture du livre, qui tend vers le modèle cinématographique. Quelques années plus tard, les collections de poche, où l’on retrouve les grands maquettistes ayant révolutionné le design du livre français, vont prendre le relais des livres de club. C’est la fin des déroulements, mais non de l’importance accrue de l’image (en couverture, la couverture des grands formats restant «blanche» dans le secteur de l’édition générale, dans bien des cas jusqu’à aujourd’hui). Tout à coup, les images envahissent les couvertures (les livres des clubs, soigneusement cartonnés, étaient généralement restés sans illustration de couverture), et leur importance déborde le seul espace du livre. L’omniprésence des couvertures bariolées dans les vitrines et, autre nouveauté, les présentoirs et autres tourniquets de livres, joueront un rôle clé dans les polémiques autour du «Livre de poche» (Baetens 2017).

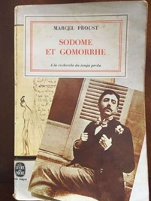

Pour ce qui est des illustrations, l’intervention de Faucheux est radicalement novatrice, puisqu’il remplace les images traditionnelles qu’il juge vieillottes (dessins, gravures, peintures) par des photographies, si possible de «documents», ce qui a le double avantage d’éluder le tabou qui pèse encore sur l’illustration (dans le cas de Proust, le stéréotype qui revient sans arrêt est qu’ «on n’illustre pas Proust», l’image ne pouvant qu’entrer en conflit avec la nature et le prestige d’une écriture qui a vite accédé au rang de chef-d’œuvre incontesté de la littérature moderne) et de servir d’alibi à une forme d’illustration qui n’a plus besoin de dire son nom (Faucheux lui-même se plaira à dire, sans la moindre ironie, que les photographies ne sont pas des… illustrations, mais des éléments qui contribuent à faire du livre un objet à trois dimensions dont le modèle est l’architecture). Invité par Le Livre de poche à reprendre la maquette de la série des classiques (et aussi des policiers, mais c’est une autre histoire), Faucheux ne dévie pas de son credo esthétique. Son travail sur les sept volumes de la Recherche est reste une démonstration inégalée (Fig. 1).

Figure 1: Première de couverture de Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, Paris, Le Livre de Poche, 1965.

Cette maquette obéit à quatre grands principes. D’abord, le refus de toute forme d’illustration conventionnelle et son remplacement par des documents photographiques (concrètement, un mélange de photos de famille et de reproduction en fac-similé des manuscrits). Puis, la variation des caractères typographiques de la couverture dont l’esprit s’aligne sur celui de l’image. Ensuite, l’occupation de la totalité de la couverture par une composition unique et homogène (la distinction traditionnelle entre première et quatrième de couverture se trouve dépassée). Enfin, l’élaboration de la série sous forme séquentielle (la suite des sept volumes ne décline pas simplement des variations sur la même idée, mais les photos suivent chronologiquement la vie et l’écriture de Proust). Sur tous ces points, l’influence des clubs de livre est évidente, en dépit des contraintes techniques et commerciales du Livre de poche, qui exige une standardisation aussi poussée que possible de toutes les publications.

La force de ce dispositif, dont l’originalité continue à inspirer de nombreux typographes jusqu’à ce jour, se manifeste également dans les réactions suscitées à l’intérieur du champ de l’édition de poche. Lorsque quelques années plus tard, après la rupture entre Hachette et Gallimard en 1971, l’éditeur de Proust décide de créer son propre système de diffusion et ses proches collections de poche, dont en premier lieu la fameuse collection «Folio», créée en 1972 par un autre pionnier de l’époque des clubs, Robert Massin. L’édition Folio (Fig. 2) prendra soin de se distinguer à tous les niveaux du modèle de Faucheux, comme on le voit clairement dans sa version de la Recherche, également en sept volumes: couverture à fond blanc, présence d’une image «artisanale» (non photographique, non documentaire), séparation des première et quatrième de couverture, uniformisation complète des caractères typographiques (ceux de la série, non ceux de chaque publication indépendante, comme chez Faucheux).

Figure 2: Première de couverture de Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, Paris, Folio, 1972.

Pour rapide que soit cette analyse, elle fait bien ressortir que les enjeux de l’illustration dépasse à la fois le travail du seul illustrateur et les rapports entre texte et image. Ce que font aussi bien Pierre Faucheux que Robert Massin est moins déterminé par quelque envie de trouver de nouvelles manières d’ajouter des images à l’écriture proustienne (Faucheux reprend des documents d’archive déjà fort connus, Massin se ressert des aquarelles ayant illustré une édition antérieure), que par le désir stratégique de monter en épingle une collection éditoriale (et il serait injuste de reprocher à l’édition d’être aussi une industrie, car elle l’est, et elle l’a toujours été). Les illustrations de Faucheux tendent à montrer que «Le Livre de poche» est capable d’innover, au moment où sa première ligne graphique était en train de s’essouffler, là où l’intervention de Massin cherche à imposer «Folio» comme la nouvelle référence en matière de poche. Il n’est évidemment pas question de généraliser cet exemple à tout prix, mais la lecture attentive de nombreux livres illustrés ne manquerait pas d’apporter de nouveaux arguments en faveur d’une telle hypothèse: l’étude de l’illustration qui se limite aux seuls rapports texte/image est toujours en danger de passer à côté d’aspects tout autres mais tout aussi importants du travail de l’illustrateur.

Conclusion

Lire Proust à l’aide des éditions illustrées de la Recherche, dont le diptyque Faucheux/Massin a présenté un exemple privilégié, n’a de sens que dans la mesure où l’on établit aussi des rapports avec les autres perspectives rapidement esquissées dans ces pages. La comparaison des illustrations et des fragments ekphrastiques, l’analyse de tout l’éventail de l’énonciation éditoriale, l’examen de la position historique des images insérées (tendent-elles à «actualiser» le texte et l’auteur, à les rendre «intemporels», ou au contraire à les ramener aux années de genèse, celles de la Belle Époque?), mais aussi la réflexion sur les manières dont se constitue l’objet de la lecture (pourquoi Proust dans telle édition plutôt que telle autre, par exemple?), ainsi que le retour sur les questions de l’auteur et de ses intentions, toutes ces pistes se prêtent sans trop de difficultés à une discussion en classe. Pareille discussion n’éloigne nullement du texte, elle le fait relire autrement. Elle aussi l’avantage non négligeable de son caractère générique: ce qui se fait autour de Proust, peut non moins se faire autour d’autres œuvres, voire autour de productions non littéraires comme le cinéma ou la bande dessinée.

Bibliographie

Baetens, Jan (2017), «Les livres de poche, une littérature ‘exposée?», Image & Narrative, 18 (4), p. 55-62, [en ligne].

Baetens, Jan (2020), Adaptation et bande dessinée, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles.

Baetens, Jan (2022), Illustrer Proust. Histoire d’un défi, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles.

Baetens, Jan, et Sánchez-Mesa, Domingo (2019), «On ‘demediation’», Leonardo, 52 (3), p. 275-278.

Bayard, Pierre (1997), Le Hors-sujet. Proust et la digression, Paris, Minuit.

Bessard-Banquy, Olivier (2012), L’Industrie des lettres, Paris, Pocket.

Culler, Jonathan (1997), Literary Theory: A Very Short Introduction, New York, Oxford University Press.

Darnton, Robert (1992), Gens de lettres, gens du livre, Paris, Odile Jacob.

Decout, Maxime (2021), Éloge du mauvais lecteur, Paris, Minuit.

Eells, Emily, et Dezon-Jones, Élyane (2022), Illustrer Proust. L'art du repeint, Paris, Sorbonne Université Presse.

Faucheux, Pierre (1978), Écrire l'espace, Paris, Robert Laffont.

Genette, Gérard (1982), Palimpsestes. La Littérature au second degré, Paris, Seuil.

Genette, Gérard (1987), Seuils, Paris, Seuil.

Heffernan, James (1993), Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery, Chicago, The University of Chicago Press.

Kuentz, Pierre (1972), «L’Envers du texte», Littérature, n° 7, p. 3-26.

Louichon, Brigitte (2015), «Le patrimoine littéraire: un enjeu de formation», Tréma, n° 43, p. 22-31.

Massin, Robert (1989), L’ABC du métier, Paris, Imprimerie nationale.

Monnier, Adrienne (1931), «Éloge du livre pauvre», Arts et métiers graphiques, n° 25, p. 345-348 (repris plus tard dans Adrienne Monnier, Rue de l’Odéon, Paris, Albin Michel, 1960).

Peyré, Yves (2001), Peinture et poésie, le dialogue par le livre, 1874-2000, Paris, Gallimard.

Sermier, Émilien (2022), Une saison dans le roman, Paris, Corti.

Souchier, Emmanuël (2007). «Formes et pouvoirs de l’énonciation éditoriale», Communication & Langages, n° 154, p. 23–38.

Stewart, Garrett (2010). “Bookwork as Demediation”, Critical Inquiry, 36 (3), p. 410-457.

Tadié, Jean-Yves (2013), Swann illustré, Paris, plaquette accompagnant, sous coffret, l’édition par Antoine Compagnon de Du côté de chez Swann en Folio classique.