Les éditions des Fables disponibles aujourd’hui sous la forme de reproductions numériques invitent à poser un nouveau regard sur l’articulation entre le texte et l’image.

- n°1 Justifier l’enseignement de la littérature

- n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes

- n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature

- n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature

- n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée

- n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives

- n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image

- Sylviane Ahr - Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature

- Bertrand Daunay - Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"

- Judith Émery-Bruneau - D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature

- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufays, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande

- La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins

Articles récents

- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufays, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande

- Zeina Hakim & Anne Monnier - Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image

- Jan Baetens - Enseigner Proust illustré

- Daniel Delbrassine - Genres et écriture d’invention: préparer la transposition par la comparaison entre deux formes (BD/roman) d’un récit

- Barbara Hurni-Siegrist - Accompagner des enseignant·es pour parler des illustrations: Le cas du projet «La Fontaine à l’école numérique»

Accompagner des enseignant·es pour parler des illustrations: Le cas du projet «La Fontaine à l’école numérique»

Accompagner des enseignant·es pour parler des illustrations: Le cas du projet «La Fontaine à l’école numérique»

Les éditions des Fables disponibles aujourd’hui sous la forme de reproductions numériques invitent à poser un nouveau regard sur l’articulation entre le texte et l’image. La consultation désormais possible de reproductions d’éditions anciennes, rares, parfois même originales de textes grâce aux outils numériques les plus récents promet une expérience de lecture inédite et une attention renouvelée pour l’illustration.

Dans le cadre du projet de recherche intitulé «La Fontaine à l’école numérique», nous nous sommes intéressée à l’intégration dans les classes genevoises d’éditions numérisées des fables, dont certaines étaient illustrées. Le parti pris d’un enseignement dédié aux dimensions matérielles des textes a engagé une importante réflexion sur l’articulation entre le texte et l’illustration. Pour accompagner au mieux une équipe d’enseignantes et d’enseignants du degré secondaire, plusieurs médiations didactiques1 ont été élaborées, qui nous renseignent sur les connaissances et compétences nécessaires pour intégrer la lecture d’images dans le cours de français.

Le projet «La Fontaine à l’école numérique» et les choix méthodologiques opérés

Issu d’un partenariat entre le Bodmer Lab de l’Université de Genève et le département de l’instruction publique genevois, le projet «La Fontaine à l’école numérique» a vu le jour à la rentrée scolaire de septembre 2019. Il s’agissait de réunir un groupe d’enseignantes et d’enseignants de français des degrés secondaire I et II et une équipe universitaire de recherche pluridisciplinaire, en vue de réfléchir à l’intégration dans les classes des éditions des Fables récemment numérisées par le Bodmer Lab. Le Bodmer Lab est un projet de recherche et de numérisation de l’Université de Genève, qui entend numériser, de manière raisonnée, une part significative de la collection Martin Bodmer aujourd’hui conservée dans une fondation située dans la région genevoise2.

Le soutien apporté par le DIP a pris la forme d’un appui logistique – dans la mesure où ce sont les équipes du service école-média du canton qui ont permis l’emprunt d’une trentaine de tablettes numériques – et celle d’un dégrèvement financier d’une heure d’enseignement par semaine pour les cinq enseignantes et enseignants du projet, soit une enseignante et deux enseignants du degré secondaire I (élèves de 12 à 15 ans, toutes filières) et deux enseignants du degré secondaire II (élèves de 15 à 19 ans, filière gymnasiale).

Le corpus choisi était alors celui des Fables de la Fontaine, et plus précisément celui des éditions des XVIIe et XVIIIe siècles numérisées par les spécialistes du Bodmer Lab. L’une des ambitions du projet consistait à permettre à l’enseignante et aux enseignants de créer des ressources didactiques pour l’enseignement des dimensions matérielles des Fables, qui soient ensuite diffusables à une plus large échelle. Très vite, la question de l’illustration – sa place dans l’ouvrage, sa fabrication ou encore l’intérêt accordé à celle-ci dans le processus interprétatif – s’est posée. Pour des enseignantes et enseignants de littérature, ayant pour habitude d’étudier le texte comme une abstraction sémiotique, il s’agissait alors d’intégrer de nouvelles perspectives et, notamment, de prendre en compte les images proposées dans les éditions numérisées. Il fallait par conséquent leur offrir un certain bagage de connaissances et de compétences leur permettant de se sentir à l’aise dans leurs classes pour enseigner le texte et les illustrations qui l’accompagnent.

Le projet de recherche a été mené en trois phases: une première phase de formation du groupe d’enseignant·es à l’approche matérielle des éditions, et à la découverte des outils, notamment numériques, créés par les chercheurs/euses donnant accès aux illustrations des Fables; une deuxième phase dédiée à l’élaboration du matériel pédagogique; et une troisième phase combinant mise en œuvre du matériel pédagogique créé dans les classes et retour d’expérience de la part de l’équipe enseignante. Dans cet article, nous nous intéresserons principalement aux deux premières phases du projet, car ce sont celles qui ont mené l’équipe enseignante à mobiliser les outils et les savoirs sur les illustrations mis à leur disposition par les chercheurs/euses universitaires. Nous reviendrons également sur le travail réalisé par les chercheurs/euses du Bodmer Lab, en amont du projet «La Fontaine à l’école numérique», pour détailler l’ensemble des savoirs et des outils produits autour de ces éditions numérisées et de leurs illustrations.

Le cadre théorique: modèle de recherche, approche matérielle des œuvres littéraires et relation texte-illustration

Modèle de recherche

La recherche alors mise en œuvre comporte de nombreux points communs avec le modèle de «recherche collaborative» élaboré par Serge Desgagné (Desgagné 1997, 2001). Dans les recherches de type collaboratives, des enseignant·es, désignés par Desgagné sous l’expression de «praticiens», sont mis en relation avec des chercheurs/euses et cela dans le but de produire une certaine émulation dont les répercussions toucheront les deux domaines:

La culture scolaire incite le praticien enseignant à se donner les moyens de développer et d’améliorer sa pratique, plus spécifiquement la qualité de son intervention auprès des élèves dont il a la responsabilité. La culture scientifique incite le chercheur universitaire à contribuer à la production des connaissances dans un domaine donné. L’entente collaborative consiste à faire en sorte qu’une même activité réflexive aménagée autour d’un projet d’exploration négocié́ fasse que ces attentes respectives soient comblées à la satisfaction des deux parties. La collaboration de recherche prend également le sens d’un souci d’interinfluence entre ces acteurs, praticiens et chercheurs, et leurs cultures respectives. En fait, le chercheur vise une production de connaissances qui inclue et tienne compte du point de vue du praticien et des contraintes de son contexte d’action. De même, on pourrait dire que le praticien vise un développement de pratique qui soit éclairé́ par le point de vue du chercheur et par les repères conceptuels qui guident sa production de connaissances. En ce sens, l’entente collaborative sous-tend aussi qu’il y ait interinfluence entre la pratique et la recherche. D’où l’idée de coconstruction (Cole, 1989) d’un savoir dans une “zone interprétative” partagée. (Desgagné 2001: 39)

Autrement dit, dans une recherche de type collaborative, enseignant·es et enseignant·es ne poursuivent pas les mêmes objectifs et n’effectuent pas les mêmes tâches, mais produisent des connaissances ou des pratiques enseignantes participant au développement de leurs domaines d’expertises respectifs. C’est ainsi que les enseignante et enseignants du projet ont pu acquérir une nouvelle perspective sur le texte en s’intéressant aux images, et que les enseignant·es ont pu voir le fruit de leur travail atteindre de nouveaux publics et voir émerger de nouvelles questions de recherches liées notamment aux requêtes de l’équipe enseignante. Les enseignant·es universitaires rencontré·es ont permis au corps enseignant de découvrir de nouvelles méthodes pour intégrer la lecture et l’interprétation d’illustrations dans leurs cours portant sur le texte littéraire. En parallèle, les enseignant·es ont réalisé des médiations prenant différentes formes, qui permettaient d’accéder de manière guidée aux connaissances qu’ils avaient établies sur les textes et sur les images issues des patrimoines numérisés.

À propos de la recherche collaborative, Vinatier & Morrissette précisent qu’il est important «d’établir un contrat de recherche collaborative» qui inclue les points suivants:

1/ tous les participants n’ont pas les mêmes responsabilités;

2/ l’existence d’un leadership où les rôles des différents partenaires sont clairement définis en fonction de leurs expertises spécifiques et de leurs complémentarités nécessaires

3/ une négociation préalable des modalités relationnelles et du partage des responsabilités de divers ordres au niveau interinstitutionnel. (Vinatier & Morrissette 2015: 152)

Le projet «La Fontaine à l’école numérique» a répondu à ces trois critères, dans la mesure où il a permis la mise en relation d’enseignant·es du degré secondaire avec des enseignant·es universitaires dont les domaines d’expertises allaient de la littérature française du XVIIe siècle à la matérialité des textes, en passant par l’histoire de l’art. Mais si les enseignant·es apportaient des connaissances sur les patrimoines numérisés, ce sont les membres de l’équipe enseignante, dont l’expertise repose sur la pratique d’enseignement devant un public d’adolescents, qui ont sélectionné ce qu’ils souhaitaient retenir et utiliser des différentes médiations proposées.

Enseigner des textes dans des matérialités nouvelles comme celles des reproductions numériques suppose de la part du corps enseignant la capacité à appréhender les textes selon une perspective inédite. Pour rendre justice aux patrimoines numérisés dans les classes, il convient en effet d’aborder ces textes d’une manière qui dépasse l’approche purement textuelle. Depuis les années 1960-70, les courants herméneutiques dominants pour enseigner le texte littéraire au degré secondaire privilégient en effet une certaine abstraction sémiotique du texte vis-à-vis des supports qui le donnent à lire. À la suite de la Nouvelle Critique et des approches structuralistes et formalistes du texte, les enseignantes et enseignants de littérature française étudient en classe le texte comme un ensemble de signes linguistiques à la fois sémantiques et syntaxiques. Il s’agit avant tout de fournir aux élèves des outils (narratologiques, rhétoriques, stylistiques) permettant de comprendre et d’interpréter les textes littéraires, et de les commenter de manière argumentée. Dans cette perspective, le texte littéraire est appréhendé indépendamment de son support, et donc de ses éventuelles illustrations. Or, il faut noter que pour certains textes la dimension iconographique fait partie intégrante de l’œuvre. C’est le cas de la plupart des éditions des Fables de La Fontaine: rappelons-le, l’édition originale proposait déjà cent dix-huit gravures pour cent vingt-quatre fables. Nous avons donc fait le pari, avec le projet «La Fontaine à l’école numérique», de proposer une approche des textes qui rende justice aux supports dans lesquels s’inscrit le texte. Cette approche, c’est celle de la matérialité des textes.

Approche matérielle des textes

Grâce au numérique et aux campagnes de numérisations menées depuis les années 2000, de nombreux textes sont aujourd’hui aisément consultables dans des versions anciennes voire originales. C’est le cas notamment de la toute première édition des Fables de La Fontaine, dont la Fondation Martin Bodmer possède deux versions3. En convoquant en classe une reproduction numérique de ce texte dans son édition originale, l’enseignant de français, habituellement formé à étudier la textualité des fables est bien emprunté et il lui faut recourir à d’autres approches pour valoriser la dimension esthétique plus large de l’objet consulté.

L’approche qui rend le mieux justice aux matérialités littéraires est celle de la bibliographie matérielle. Issue des sciences bibliographiques, elle étudie les inscriptions matérielles des textes sur leurs différents supports. Cette approche des textes considère que l’objet-livre – ou, de manière plus générale, le support du texte - est porteur de signes non sémantiques pouvant eux aussi contribuer à son analyse et à son interprétation. On doit la plupart des idées novatrices de cette approche herméneutique à Donald F. McKenzie, un chercheur d’origine néo-zélandaise pour qui non seulement le terme de «texte» ne se limite pas aux seuls livres manuscrits et imprimés, mais comprend aussi des «non-verbal texts» (cartes, images, plans, par exemple) et des versions orales de textes. Popularisée en France par l’historien Roger Chartier qui a fourni la préface de l’édition française de l’ouvrage de McKenzie intitulé La Bibliographie matérielle et la sociologie des textes (1991), ce domaine de la recherche bibliographique promeut également la prise en compte de la dimension sociale des textes, dès lors qu’on les étudie dans leurs différentes éditions. Pour McKenzie:

Le principe fondamental que je voudrais suggérer est celui-ci: la bibliographie est la discipline qui étudie les textes en tant que formes conservées, ainsi que leurs processus de transmission, de la production à la réception. Rien de profondément novateur dans cette formulation, cependant il importe de considérer que par «textes», j'entends toutes les formes de textes, et pas seulement les livres ou les signes tracés sur papier ou parchemin […]. Et il s’agit aussi d'accepter l'idée selon laquelle la tâche du bibliographe est de montrer que les formes ont un effet sur le sens. Cette définition nous amène également à ne plus nous contenter de décrire les procédés techniques de la transmission de «textes» mais à nous intéresser aussi à sa dimension sociale. Par sa spécificité́, elle permet de prendre en compte les textes qui ne sont pas des livres, leurs formes matérielles, leurs versions textuelles, leurs techniques de transmission, le contrôle institutionnel dont ils font l'objet, leurs sens perçus et leurs effets sociologiques. Elle appelle une histoire du livre et de toutes les formes imprimées, y compris les imprimés éphémères et utilitaires qui témoignent des changements culturels, soit dans la civilisation de masse, soit dans la culture minoritaire. (McKenzie 1991 [1986]: 30-31)

Il s’agit alors d’étudier les différentes traces matérielles présentes sur les éditions des textes – par exemple les traces liées à la fabrication de l’objet-livre – dans le but de comprendre ces objets textuels dans les contextes socio-culturels qu’ils ont traversés. Le sens accordé au texte pourrait ainsi être réinscrit dans la préoccupation de son temps, grâce à l’étude minutieuse des marques matérielles que pourrait comporter l’objet-livre:

Au premier degré, une sociologie des textes pourrait se contenter de décrire toutes les réalités sociales au service desquelles s’est mise l’imprimerie, des quittances aux bibles. Mais elle doit aussi nous amener à nous interroger sur les motivations et les interactions humaines qu’impliquent les textes aux différents stades de leur production, transmission et consommation. Elle doit nous faire réfléchir aux rôles des institutions, à leurs structures complexes, à la façon dont elles affectent les formes du discours social, passé comme présent. Telles sont les réalités que la bibliographie et la critique textuelle avaient, jusque dans un passé très récent, négligé́ de prendre en compte ou défini comme strictement non bibliographiques. (McKenzie 1991 [1986]: 33)

L’approche matérielle des textes proposée par McKenzie engage à considérer les différentes facettes de l’objet-livre, et dans cette optique, l’illustration se voit conférer un statut nouveau. La compréhension et l’interprétation du texte s’accompagnent ici d’une prise en compte de l’objet même qui le donne à lire et de toutes les dimensions que cela comprend: reliure, péritexte, et, pour ce qui nous intéresse ici, illustrations.

L’illustration: une partie intégrante de l’œuvre

L’illustration du texte fait partie intégrante de l’œuvre et l’approche par la matérialité permet de valoriser la prise en compte de celle-ci lors de la compréhension et de l’interprétation du texte. En effet, s’il n’est plus question d’étudier seulement la sémantique ou la syntaxe du texte, mais également l’inscription de celui-ci dans les différents supports qui le proposent à la lecture, alors les illustrations, les gravures, les ornements et autres culs-de-lampe4 qui ornent l’ouvrage peuvent eux aussi être pris en compte dans l’analyse et l’interprétation conférée au texte.

Les illustrations présentées dans les différentes éditions sont le résultat d’un processus de fabrication. Dans la première édition des Fables (1668)5, par exemple, les illustrations proposées sont des gravures sur bois dont les matrices ont également servi lors de l’édition de 16786, soit la deuxième édition du texte, parue dix ans plus tard. Ce souci économique exerce alors une certaine influence sur l’esthétique de l’objet et, par conséquent, sur l’expérience de lecture, car l’édition originale a été réalisée dans un format in-quarto, plus grand que l’édition in-octavo de 1678: l’espace accordé à l’image se trouve donc proportionnellement bien plus grand dans l’édition de 1678 que dans celle de 1668. Cet exemple montre qu’une attention particulière accordée à la dimension matérielle de l’œuvre, permet également de mettre en évidence les techniques et usages qui ont permis la réalisation de certaines images.

Prendre en compte la dimension matérielle d’une œuvre, c’est aussi réaliser que les illustrations proposées sont une première forme d’interprétation accordée au texte. En effet, l’image, et plus encore les vignettes dont sont pourvues les premières éditions des Fables, ne peuvent représenter l’ensemble des péripéties racontées dans la fable. Il existe un décalage entre les possibilités du texte et la temporalité qu’il présente, et le caractère instantané de la représentation iconographique. Ainsi, étudier la gravure d’une fable consiste également à regarder l’événement reproduit sur l’image et à le mettre en perspective avec l’ensemble du récit. L’illustration montre par conséquent une première interprétation de l’œuvre, dans la mesure où c’est l’illustrateur qui a décidé du moment qu’il convenait de faire figurer à l’image. Par exemple, dans la célèbre fable «Le Corbeau et le Renard», François Chauveau, l’illustrateur de la première édition du texte (1668), a décidé de représenter le moment où le renard attrape le fromage dans sa gueule, tandis que Jean-Baptiste Oudry7 (1755) a, lui, décidé de montrer le moment où le corbeau détient encore le fromage dans son bec. Les deux illustrateurs n’ont pas choisi de représenter le même moment de la fable; et cela montre l’interprétation qu’ils en proposent, sans même parler du style esthétique adopté par chacune de ces illustrations.

Dans le but d’accompagner au mieux les enseignant·es du projet «La Fontaine à l’école numérique» à prendre en considération les illustrations du texte, plusieurs médiations ont été réalisées par les enseignant·es du Bodmer Lab. En effet, grâce à la collaboration étroite entretenue avec le Bodmer Lab, le projet «La Fontaine à l’école numérique» a pu compter sur le soutien, essentiellement de deux chercheuses universitaires, pour étoffer leurs connaissances sur les illustrations. Il s’agit d’une chercheuse spécialiste de la littérature XVIIe siècle et d’une historienne de l’art ayant procédé à la mise en ligne sous la forme d’une iconothèque des quelques mille-huit-cents illustrations des Fables, qui se trouvaient dans les éditions numérisées par le Bodmer Lab. Cela a permis notamment de faire émerger certains questionnements mêlant approche matérielle de l’œuvre et rapport à l’image. Ainsi, dans le cadre des discussions entre les enseignant·es et les enseignant·es, la question de la place accordée à l’illustration dans l’ouvrage a été abordée tant pour parler de l’espace physique consacré aux représentations iconographiques, aux ornements et autres signes esthétiques de la typographie, que pour parler de l’articulation entre l’image représentée et le texte proposé. Enfin, parler de la place des illustrations suppose aussi que soient évoqués les mécanismes et les techniques qui permettent de les réaliser et de leur donner une existence matérielle.

Des médiations réalisées pour accompagner l’enseignement des Fables et de leurs illustrations

Au cours du projet «La Fontaine à l’école numérique», une série de médiations ont été réalisées pour permettre aux enseignant·es d’intégrer les illustrations à leurs enseignements. En tant qu’enseignant·es de français, ils n’étaient pas formés aux questions liées aux images et, pourtant, dès le début du projet, plusieurs d’entre eux ont formulé l’envie d’intégrer cette dimension en classe.

Des fiches thématiques pour les enseignant·es

C’est au cours d’une rencontre avec une spécialiste du XVIIe siècle que les premières questions portant sur les illustrations sont apparues. Il faut dire que jusque-là, les informations mises à disposition des enseignant·es avaient été présentées sous la forme de fiches d’informations présentant une synthèse de la question et une bibliographie sélective. Ces fiches avaient été réalisées par une chercheuse chargée d’enseignement au département de littérature de l’UNIGE. Elles se présentaient alors comme un bref descriptif de certains points de débats sur les Fables, alors recueillis dans la littérature secondaire, et en particulier dans les textes critiques portant sur les premières éditions des Fables. Parmi les dix-huit fiches créées par la chercheuse, il existe au moins trois fiches entièrement dédiées à la question des illustrations : la septième du dossier qui porte sur les techniques d’illustration et les douzième et treizième qui concernent le rapport entre le texte et l’image. Si la fiche dédiée à la question des techniques de fabrication propose la description succincte des différentes techniques employées pour la réalisation d’images (gravure sur bois, gravure sur cuivre, gravure à l’eau-forte ou encore lithographie), les fiches 12 et 13 portent davantage sur la problématique du rôle et de la place de l’illustration dans le corpus des Fables.

La douzième fiche du dossier présente un bref état des lieux de la question de l’image pour le corpus étudié. Trois types de questionnements y sont évoqués: la question du statut des illustrations vis-à-vis de l’œuvre de La Fontaine – et tout particulièrement vis-à-vis de la première édition du texte (1668); la question du rapport entre le genre de la fable illustrée et celui des emblèmes8 et, enfin, la question des liens entre les illustrations et le texte. Pour chacune de ces orientations, un bref paragraphe propose un état de la recherche ainsi que plusieurs références. Notons d’ailleurs que cette fiche est accompagnée d’une longue bibliographie, permettant aux enseignant·es, s’ils le souhaitaient, d’approfondir l’un ou l’autre des points mentionnés.

La treizième fiche propose tout d’abord un «questionnaire heuristique», emprunté à Stefan Schoettke (1997), élaboré dans le but de guider la lecture des images pour l’analyse des Fables de La Fontaine. Puis, une série de remarques portent sur les différents illustrateurs des éditions des Fables numérisées par le Bodmer Lab.C’est par le biais de ces fiches que les enseignant·es ont d’abord accédé à des informations sur les illustrations des Fables.

Une conférence sur les illustrations

Profitant de la collaboration étroite avec l’équipe de cherccheurs/euses du Bodmer Lab et dans le but d’approfondir la familiarisation des enseignant·es avec les illustrations proposées par les éditions numérisées des Fables, nous avons ensuite convié une historienne de l’art, membre de l’équipe du Bodmer Lab, à venir présenter le corpus des illustrations des Fables et les outils développés par le projet de recherche pour accéder à celles-ci. Il faut dire que, dès sa création, le Bodmer Lab a formulé une forte envie de partager le fruit de ses recherches avec un large public et notamment un public scolaire. Pour cela, le projet de recherche universitaire n’a pas hésité à créer des outils favorisant l’accès à ses textes mais aussi – et c’est ce qui nous intéresse ici – aux illustrations de celles-ci. Avec cette invitation, il s’agissait de permettre aux enseignant·esde découvrir non seulement l’étendue du corpus des illustrations des Fables numérisées, mais aussi l’iconothèque développée par le Bodmer Lab et disponible en ligne. Revenons à présent sur ces deux médiations.

Lors de sa participation au projet «La Fontaine à l’école numérique», l’historienne de l’art et chercheuse travaillant alors pour le Bodmer Lab, a proposé une conférence sur la question des illustrations présentes dans le corpus des éditions des Fables numérisées par le Bodmer Lab. Durant cette prise de parole, la chercheuse a d’abord procédé à une vaste introduction dont l’objectif consistait à dresser un état des lieux de la question de l’illustration des Fables au XVIIe siècle. Il s’agissait de donner à voir aux enseignant·es l’étendue des débats, mais aussi de pointer le manque de ressources disponibles pour les enseignant·es, portant sur l’articulation entre le texte et l’image. Ensuite, la chercheuse a proposé une plongée dans les premières illustrations de ce texte, à savoir les gravures de François Chauveau. Enfin, pour terminer, elle s’est attelée à présenter la dimension iconographique de cinq autres éditions conservées à la Fondation Martin Bodmer et numérisées par le Bodmer Lab.

Au cours de cette conférence, la chercheuse avait à cœur de fournir aux enseignant·es à la fois une vision globale des illustrations disponibles sur le site du Bodmer Lab, mais également quelques outils pour appréhender celles-ci. Ainsi, lorsqu’elle a procédé à la présentation des illustrations de François Chauveau, la chercheuse a présenté différentes manières d’aborder les images. Ses remarques ont alors porté sur le nombre d’illustrations présentes dans l’ouvrage, sur l’esthétique de celles-ci – en mentionnant entre autres le goût de l’illustrateur pour la peinture septentrionale ou ses nombreux emprunts à l’univers du théâtre. Elles ont aussi porté sur les péripéties racontées sur l’image, pour insister sur les choix opérés par Chauveau dans la représentation des événements racontés dans la fable. La spécialiste est également revenue sur la représentation des animaux et de la nature. Elle a montré aux enseignant·es comment analyser une image, notamment en comparant différents premiers, deuxièmes et troisièmes plans. Enfin, elle a procédé à un commentaire approfondi de l’illustration de «La Cigale et la Fourmi», notamment pour mettre en lumière certains débats portant sur l’illustration de cette fable. Dans la deuxième partie de son parcours dans les fables numérisées par le Bodmer Lab, la chercheuse a présenté, de manière comparative, cinq éditions différentes des Fables. Elle a parlé des contextes dans lesquels celles-ci s’inscrivaient et a insisté sur les rôles des différents intervenants dans la création de la gravure ou de la lithographie. Enfin, elle a étudié quelques illustrations notables pour chacune de ces éditions dans le but de montrer les différentes esthétiques adoptées et les points communs entre celles-ci. Il faut dire que la chercheuse avait une connaissance approfondie de l’ensemble des quelques 1800 illustrations des Fables disponibles dans la base de données du Bodmer Lab. En effet, c’est elle qui avait procédé à la mise forme et à la mise en ligne de celles-ci dans l’iconothèque9 développée par ledit projet de recherche.

Une iconothèque: un outil inédit

L’iconothèque est un outil développé par le Bodmer Lab pour faciliter un accès direct aux illustrations des Fables provenant des éditions numérisées par le projet de recherche. Il s’agit d’une plateforme disponible en ligne et renfermant les quelques 1800 illustrations extraites des pages qui les proposent à la lecture. Le site internet se veut intuitif; il est précisé dans la description de celui-ci que»[l]’interface permet de filtrer les illustrations par les champs “Titres des Fables” et “Artistes” qui peuvent être interrogés ensemble afin d’affiner les critères de recherche10.»

Figure 1: Capture d'écran d'une page de l'iconothèque 11

Figure 1: Capture d'écran d'une page de l'iconothèque 11

L’avantage principal de cet outil est la navigation facilitée entre les différentes illustrations d’une même fable. En sélectionnant par exemple le titre d’une fable, il est possible de convoquer l’ensemble des illustrations de celles-ci et de les consulter en naviguant à l’aide des flèches présentes sur les côtés. Plusieurs informations sont renseignées sur la provenance de l’illustration ainsi que sur les artistes qui ont confectionné la gravure et trois options sont offertes sous l’image étudiée: agrandir l’image, consulter la page d’où elle provient ou, encore, la télécharger. Il est également possible de trier les images d’après des artistes qui les ont réalisées. Cela pourrait par exemple permettre de comparer la représentation d’un animal en particulier entre différentes fables et selon un même artiste. Enfin, soulignons que dans la description de cette iconothèque, nous trouvons quelques mots sur les coulisses de ce projet et notamment sur le travail effectué par les enseignant·es du Bodmer Lab pour recadrer l’illustration et la présenter indépendamment de la page dont elle provient, tout en conservant une qualité d’image suffisamment élevée.

À partir de ces rencontres et des outils qui leur ont été présentés, les enseignant·es ont élaboré des activités pédagogiques. Regardons à présent comment ces savoirs sur les illustrations des Fables ont été employés en classe.

De quelques activités pédagogiques sur les illustrations des Fables

Finalement, trois activités créées dans le cadre du projet «La Fontaine à l’école numérique» ont pour sujet principal la question des illustrations. Deux d’entre elles ont été élaborées par un enseignant du degré secondaire I et la troisième par deux enseignants du degré secondaire II. 12

«Les illustrateurs des Fables de La Fontaine»

La première de ces activités porte le titre «Les illustrateurs des Fables de La Fontaine». Il s’agit d’une activité dont le déroulement est prévu en quatre ou cinq périodes d’enseignement. Trois étapes la composent: une première étape de découverte et de présentation de l’iconothèque du Bodmer Lab, une deuxième consistant à répondre à des questions à travers un questionnaire écrit et une troisième de mise en commun et de correction des exercices réalisés. Les objectifs poursuivis dans cette activité sont les suivants:

- - Découverte du lexique de l’illustration

- - Présentation des illustrateurs des Fables

- - Sensibilisation aux différentes lectures d’un même texte que suscitent les illustrations

- - Sensibilisation aux fonctions des images (illustration vs interprétation) (Fiche d’activité «Les illustrateurs des Fables de La Fontaine» : 1)

Plus concrètement, dans un premier temps, les élèves sont amenés à découvrir le site internet du Bodmer Lab ainsi que l’iconothèque qu’il propose. Ils doivent choisir des illustrations et indiquer la raison de leur choix. À l’aide d’un questionnaire guidé et d’extraits de textes critiques, les élèves se familiarisent avec un vocabulaire lié à l’esthétique ainsi qu’aux fonctions de l’illustration dans Les Fables et tout particulièrement dans la première édition de ce texte. Ils poursuivent ensuite le questionnaire en naviguant dans plusieurs éditions des Fables et en consultant les illustrations de celles-ci. Il s’agit à la fois de développer les compétences des élèves en matière de navigation en ligne mais aussi leur aptitude à rechercher et à sélectionner des informations précises. Puis, une étude plus approfondie de «La Cigale et la Fourmi» propose aux élèves de comparer plusieurs illustrations entre elles ainsi qu’avec le texte. Il s’agit ici pour les élèves de constater l’existence d’une variété d’illustrations pour une seule et même fable. Les illustrations sont alors le fruit de décisions prises par les illustrateurs quant à la manière de faire apparaître les personnages de l’apologue ou encore quant à la scène de la fable représentée sur l’image. Enfin, l’activité se termine sur la comparaison de quatre illustrations de la fable «Le Chêne et le Roseau». Les élèves sont alors invités à reconnaître l’artiste ayant représenté la fable dans les différentes vignettes proposées, et il leur est demandé de préciser le «style de l’illustration».

Dans cette série d’exercices, nous retrouvons une grande partie des discussions qui ont été menées lors des rencontres avec les chercheuses du Bodmer Lab. Il est aussi intéressant de souligner que l’enseignant a cherché non seulement à familiariser les élèves avec plusieurs illustrations et plusieurs illustrateurs mais aussi avec les outils numériques développés pour donner accès à celles-ci. L’activité proposée par l’enseignant semble donc à l’image de la formation qu’il a reçue; celle-ci a consisté, d’un côté, à montrer l’étendue des données récoltées sur les illustrations par le Bodmer Lab et, de l’autre, à présenter des outils inédits pour atteindre ces illustrations.

«Rédaction d’une fable à partir d’une lecture d’image»

La deuxième activité par cet enseignant a pour objectif principal la rédaction d’une fable à partir d’une illustration. Dans le descriptif proposé par l’enseignant, quatre autres visées sont également mentionnées: approcher la notion de littérature secondaire, découvrir l’exercice de l’analyse d’une image, sensibiliser les élèves aux liens entre le texte et l’image et finalement les exercer à l’écriture de fables. Une nouvelle fois l’activité est pensée pour une durée d’environ cinq à six séances de cours. Les exercices présentés dans cette activité alternent entre la lecture d’extraits de textes de littérature secondaire portant sur les illustrations et des questions orientées visant à permettre aux élèves d’analyser l’illustration et ses relations avec le texte présenté. La progression dans l’activité est la suivante: après un questionnaire guidé sur la vignette de la fable de «La Cigale et la Fourmi» de l’édition originale, des exercices sont proposés autour de vignettes proposant plusieurs saynètes dans une seule et même illustration, distinguant notamment la morale des autres événements. Enfin, une image est proposée aux élèves, à partir de laquelle ils sont invités à élaborer le texte d’une fable.

L’activité imaginée ici s’inspire une nouvelle fois des médiations réalisées par le Bodmer Lab. Mais cette activité est effectuée exclusivement sous format papier. Cela signifie que les élèves ne manipulent pas directement les outils numériques créés comme l’iconothèque ou encore les éditions numérisées des textes. Ici c’est plutôt le rapport entre texte et illustration qui est étudié, dans la perspective de permettre aux élèves de cerner la structure générique d’une fable ainsi que le lien entre l’interprétation de la fable et l’illustration qui l’accompagne. Il s’agit alors de permettre aux élèves d’élaborer une fable dont l’illustration existe déjà. Le processus est inversé par rapport à la pratique habituelle qui voudrait que l’illustration se présente comme un complément au texte. Ici c’est le texte qui s’inspire de l’illustration et qui se construit autour de celle-ci.

«Liens entre le texte et les illustrations des Fables»

La troisième activité créée par des enseignants s’adresse d’abord à des élèves du degré secondaire II, puisque c’est avec une classe de 2ème année de maturité gymnasiale qu’elle a été expérimentée. L’activité s’intitule «Liens entre le texte et les illustrations des Fables» et elle présente une série de cinq objectifs:

- Découvrir l’iconothèque du Bodmer Lab, se familiariser avec son utilisation et être capable de l’exploiter pour une production écrite.

- Découvrir les illustrations anciennes des Fables présentes dans l’iconothèque du Bodmer Lab.

- Découvrir des outils pour analyser les illustrations et apprendre à les utiliser.

- Prendre conscience de l’impact de l’image au niveau de l’expérience de lecture et de l’interprétation du texte.

- Confronter différentes lectures d’une même fable, à travers la comparaison de différentes illustrations. (Fiche d’activité «Liens entre le texte et les illustrations des Fables»: 1)

À la fin de l’activité, il est attendu que les élèves effectuent des présentations orales du travail réalisé par groupe, en réponse à la consigne suivante:

«(1) Choisissez une fable que vous aimez tout particulièrement. (2) Recherchez dans l’iconothèque les différentes illustrations de la fable choisie. (3) Analysez chaque illustration, à l’aide du questionnaire.* (4) Choisissez l’illustration (ou les illustrations) qui, d’après vous: (a) présente(nt) au mieux l’histoire que la fable raconte; (b) rend(ent) au mieux la fable, sa morale, sa signification, l’interprétation que vous en donnez. (5) Justifiez votre choix!». (Fiche d’activité «Liens entre le texte et les illustrations des Fables»: 1)

Le document à destination des élèves contient une série de questions inspirées de la fiche réalisée par la chercheuse du Bodmer Lab portant sur le rapport entre le texte et l’illustration. Il s’agit d’une reprise du questionnaire heuristique emprunté à Stefan Schoettke (1997). Nous constatons ici que le travail de médiation réalisé par les chercheurs/euses du Bodmer Lab a été plus qu’intégré par les enseignant·es puisqu’ils ont repris les grandes lignes de ce document. Plus concrètement, l’articulation entre le texte et les illustrations est à découvrir en progressant dans le questionnaire de Schoettke. Les questions portent alors sur l’illustration, dans le but de cerner les personnages de la fable qui sont mis en scène dans l’image, le moment de l’histoire qui figure sur celle-ci, le traitement appliqué par l’artiste à la scène retenue, la question de l’anthropomorphisme ou encore la relation, plus globale, entre le texte et l’histoire racontée.

En somme, les médiations proposées aux enseignant·es pour intégrer la question de l’illustration dans les activités élaborées pour des élèves du degré secondaire ont, semble-t-il, été d’une grande utilité. En effet, elles ont permis non seulement de cerner l’étendue des enjeux et débats sur la question, mais également de diffuser de nouveaux outils utilisables depuis l’espace de la classe – iconothèque et plateforme de consultation des éditions numérisées. Si les rapports entre le récit de la fable et le moment représenté sur l’image fait l’objet de plusieurs activités, l’illustration est aussi traitée comme un objet d’analyse à part entière et cela vient peut-être du pari d’accorder à la matérialité de l’œuvre une attention particulière.

Conclusion

Cet article avait pour ambition de décrire les médiations mises en œuvre dans le cadre du projet «La Fontaine à l’école numérique» pour permettre aux enseignant·es d’intégrer les illustrations dans les activités proposées aux élèves.

Il nous semble pertinent de revenir sur l’articulation proposée entre approche matérielle des textes et prise en compte de l’illustration. À partir de ce travail effectué sur le corpus des Fables de La Fontaine en version numérisée, et en réfléchissant à la place que nous avons accordée dans les réflexions menées dans le cadre du projet sur les illustrations, il nous paraît cohérent de considérer l’illustration comme faisant partie intégrante de la dimension matérielle de l’œuvre. En effet, non seulement l’illustration est intrinsèquement liée à l’objet-livre dans lequel le texte est inscrit, mais en outre, l’analyse qui peut être menée sur celle-ci fait ressortir de nombreuses dimensions de l’approche matérielle des textes. L’étude des illustrations fait intervenir des questions liées au processus de fabrication de l’image autant qu’aux choix réalisé par l’illustrateur/trice (ou par l’éditeur/trice) quant à la représentation donnée du texte.

Constatant la prudence des enseignant·es à intégrer les illustrations lors d’exercices portant sur l’interprétation littéraire, nous avons pris le parti de compléter la formation de ceux-ci sur les premières illustrations des Fables. Grâce à un partenariat étroit avec le projet de recherche du Bodmer Lab, nous avons pu mettre en relation directe des enseignant·es du secondaire et des spécialistes de l’histoire de l’art ou encore de la littérature du XVIIe siècle. Cette collaboration a ensuite donné lieu à des activités pédagogiques destinées aux élèves, et inspirées de la formation que nous avions pu proposer. Le modèle de recherche – recherche collaborative – mis en œuvre dans cette recherche a facilité le déplacement des connaissances, du domaine de la recherche savante vers celui de la classe, tout en reconnaissant l’expertise de chacun durant le processus. Soulignons enfin l’importance des outils développés par les enseignant·es pour permettre aux enseignant·es de s’emparer de ces questions iconographiques – et donc de mettre à profit dans un tel projet à la fois leur expérience et leur expertise.

Bibliographie

Allott, Terence (2000), «Les éditions des Fables choisies mises en vers publiées du vivant de l’auteur et leur illustration», Le Fablier, no. 12, Paris, p. 9-34.

Chartier, Roger (1985), Pratiques de la lecture, Rivages, Paris.

Chartier, Roger, Jean, Lebrun (1997), Le livre en révolutions: entretiens avec Jean Lebrun, Les éditions Textuel, Paris, 1997.

Chartier, Roger (1998) «Chapitre XI» in Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et incertitudes, Albin Michel («Bibliothèque des histoires»), Paris.

Chartier, Roger (2015), La main de l’auteur et l’esprit de l’imprimeur. XVIe-XVIIIe siècles, Gallimard [Folio histoire], Paris.

Citton, Yves (2017) «Enseigner la littérature dans l’univers des techno-images», Transpositio, n°1, en ligne, URL: https://www.transpositio.org/articles/view/enseigner-la-litterature-dans-l-univers-des-techno-images (consulté le 19 avril 2024).

Cornuaille, Philippe, Alain Riffaud (2018) «Enquêtes sur les premières éditions des Fables de La Fontaine (1668)», Bulletin du bibliophile, no.2, Paris, p. 246-280.

Curat, Hervé (2016), «Regarder écouter lire. La dimension visuelle des Fables de 1668», Le Fablier, n° 27, p. 61‑71.

Serge Desgagné (dir.) (2001), «L'approche collaborative de recherche en éducation: un rapport nouveau à établir entre recherche et formation», Revue des sciences de l'éducation, volume 27, numéro 1, p. 33–64, en ligne, URL: https://www.erudit.org/fr/revues/rse/2001-v27-n1-rse369/000305ar/ (consulté le 05.08.2022).

Jacob, Christian (2001), «La carte des mondes lettrés» in Des Alexandries, tome I. Du livre au texte, Bibliothèque nationale de France, Paris, 2001.

Jacob, Christian (2001), «L’art de lire», in Des Alexandries, tome II. Les métamorphoses du lecteur, Bibliothèque nationale de France, Paris, 2004.

Lacelle, Nathalie, Jean-François Boutin, Monique Lebrun (2018), La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique, LLM@. Outils conceptuels et didactiques, Presses de l'Université du Québec, Canada.

McKenzie, Donald (1991), La bibliographie et la sociologie des textes [1986], trad. Marc Aureville, Cercle de la Librairie, Paris.

Schoettke, Stefan (1997), «Réflexions sur les rapprochements entre la fable selon La Fontaine et le genre de l’emblème», Le Fablier, no. 9, p. 31-42.

Vinatier, Isabelle, Joëlle Morrissette (2015), «Les recherches collaboratives: enjeux et perspectives», Carrefours de l'éducation, vol. 39, no. 1, pp. 137-170, en ligne, URL: https://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2015-1-page-137.htm (consulté le 15 août 2022).

Sites internet et éditions consultables en ligne

«Iconothèque», site rattaché au site du Bodmer Lab, en ligne, URL: https://bodmerlab.unige.ch/iconotheque/#/lafontaine/1072035095_017_1_-edition:1818 (consulté le 25 janvier 2024).

Site internet du Bodmer Lab, en ligne, URL: https://bodmerlab.unige.ch/fr (consulté le 25 janvier 2024).

Site internet du Bodmer Lab, Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, éd. Claude Barbin, 1668, en ligne, URL: https://bodmerlab.unige.ch/fr/constellations/fables-esopiques/barcode/1072035109 (consulté le 30 janvier 2023).

Site internet du Bodmer Lab, Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, éd. Denys Thierry, 1668, en ligne, URL: https://bodmerlab.unige.ch/fr/constellations/fables-esopiques/barcode/1072035108?page=109 (consulté le 30 janvier 2023).

Site internet du Bodmer Lab, Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, et par luy reveuës, corrigées & augmentées, éd. Denys Thierry, Claude Barbin, Paris, 1678, en ligne, URL: https://bodmerlab.unige.ch/fr/constellations/fables-esopiques/barcode/1072055785 (consulté le 30 janvier 2023).

Site internet du Bodmer Lab, Fables choisies, mises en vers par M. J. de La Fontaine, éd. Desaint & Saillant, Durant, Charles-Antoine Jombert, Paris, 1755, en ligne, URL: https://bodmerlab.unige.ch/fr/constellations/fables-esopiques/barcode/1072056065 (consulté le 30 janvier 2023).

il est permis à Claude Barbin Libraire à Paris, d’imprimer les Fables choisies par M. de la Fontaine, avec défense à tous autres d’en imprimer vendre ou débiter sans son consentement, d’autres que celles par lui imprimées, ou par Denys Thierry, Libraire à Paris, auquel il a cédé la moitié de son Privilège; & ce sous les peines portées les plus amplement par ledit Privilège. («Extrait du Privilège du Roi», Fables Choisies et mises en vers par M. de La Fontaine, 1668, [en ligne], consulté le 12.01.2024: https://bodmerlab.unige.ch/fr/constellations/fables-esopiques/mirador/1072035108?page=356, typographie modernisée par nos soins).

Pour citer l'article

Barbara Hurni-Siegrist, "Accompagner des enseignant·es pour parler des illustrations: Le cas du projet «La Fontaine à l’école numérique»", Transpositio, n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image, 2024http://www.transpositio.org/articles/view/accompagner-des-enseignant-es-pour-parler-des-illustrations-le-cas-du-projet-la-fontaine-a-l-ecole-numerique

Voir également :

Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image

Notre réflexion sur les interactions entre texte et image dans l’enseignement de la littérature part d’un postulat central: l’image constitue un outil permettant aux élèves de se distancier du texte pour mieux en saisir les significations. Toutefois, la relation entre texte et image, loin de se limiter à une simple correspondance analogique dans laquelle l’image serait subordonnée au texte, révèle des processus de production de sens complexes. Ce numéro vise ainsi à explorer les statuts et fonctions possibles de l’image dans l’enseignement de la littérature, se situant dans la continuité du dossier n°4 de Transpositio qui s’intitulait «Enseigner la bande-dessinée comme (de la) littérature».

Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image

Redéfinir le sens: l’intégration des médiations texte/image dans l’enseignement de la littérature

Notre réflexion sur les interactions entre texte et image dans l’enseignement de la littérature part d’un postulat central: l’image constitue un outil permettant aux élèves de se distancier du texte pour mieux en saisir les significations (Demougin, 2002; Delbrassine, 2019). Toutefois, la relation entre texte et image, loin de se limiter à une simple correspondance analogique dans laquelle l’image serait subordonnée au texte, révèle des processus de production de sens complexes (Peirce, 1978). Ce numéro vise ainsi à explorer les statuts et fonctions possibles de l’image dans l’enseignement de la littérature, se situant dans la continuité du dossier n°4 de Transpositio qui s’intitulait «Enseigner la bande-dessinée comme (de la) littérature» (Baroni & Turin 2021).

Cette problématique s’inscrit dans les fondements de la sémiotique, qui a étendu les principes de la linguistique structurale à d’autres formes de signification, comme les publicités (Barthes, 1964; Eco, 1972), les œuvres picturales (Marin, 1969), les bandes dessinées (Peeters, 2009), les films (Metz, 2014) ou encore les images diagrammatiques (Bertin, 2013). Ce cadre a permis de conceptualiser une pluralité de «langages visuels», reflétant la diversité des pratiques médiatiques.

De l’image-illustration à l’image-texte: perspective historique

Dans le cadre scolaire, l’articulation entre texte et image ne va pas de soi, dans la mesure où l’image est un objet à la fois attractif et énigmatique. Attractif, parce que sa lecture est immédiate et joue avec les émotions ; énigmatique, dans le sens où, en tant qu’icône, l’image délivre un message qui n’est pas net et doit être décodé par le lecteur (Peirce, 1978).

Il n’en demeure pas moins que la place et le statut de l’image s’inscrivent dans une longue tradition pédagogique, même si les finalités qui lui ont été assignées ont évolué au fil du temps, comme le montrent Ferran et al. (2017). Ces derniers rappellent que Comenius, au XVIIe, crée des ouvrages qui contiennent des gravures accompagnées de petites légendes, avec l’idée selon laquelle il faut «voir pour savoir». Dès le XVIIIe le nouveau marché de la littérature de jeunesse va recourir à l’illustration pour favoriser sa diffusion. Avec l’instauration de l’école obligatoire pour tous à la fin du XIXe siècle, l’image est introduite dans les manuels, avec l’idée de rendre le savoir accessible à tous les milieux, y compris les plus populaires. Les développements techniques, notamment l’arrivée de la photographie, vont également transformer le statut de l’image. On passe progressivement des planches pédagogiques à la reproduction de documents authentiques qui sont désormais étudiés pour eux-mêmes ou en lien avec un extrait de texte (Ferran et al., 2017).

En Français, l’arrivée des finalités communicationnelles dans les années 1980, en France (Demougin, 2002) comme en Suisse romande (Darme-Xu et al., 2020), fait de l’image un «genre de texte» qu’il s’agit de lire :

Lire c’est prendre connaissance d’un message qu’on a sous les yeux. Ainsi, au sens large, toute communication visuelle suppose de quelque manière une lecture, qu’il s’agisse d’une simple image, d’images avec textes ou de textes proprement dit. (DIP 1980: p. 14 1)

Cette nouvelle manière d’appréhender l’image entraine l’arrivée de nouvelles activités dans lesquelles texte et image, désormais placés sur un pied d’égalité, sont mis en regard l’un de l’autre, comme dans l’exemple ci-dessous tiré des Activités sur les textes pour les élèves de 15 ans (DIPC 1987: p. 132):

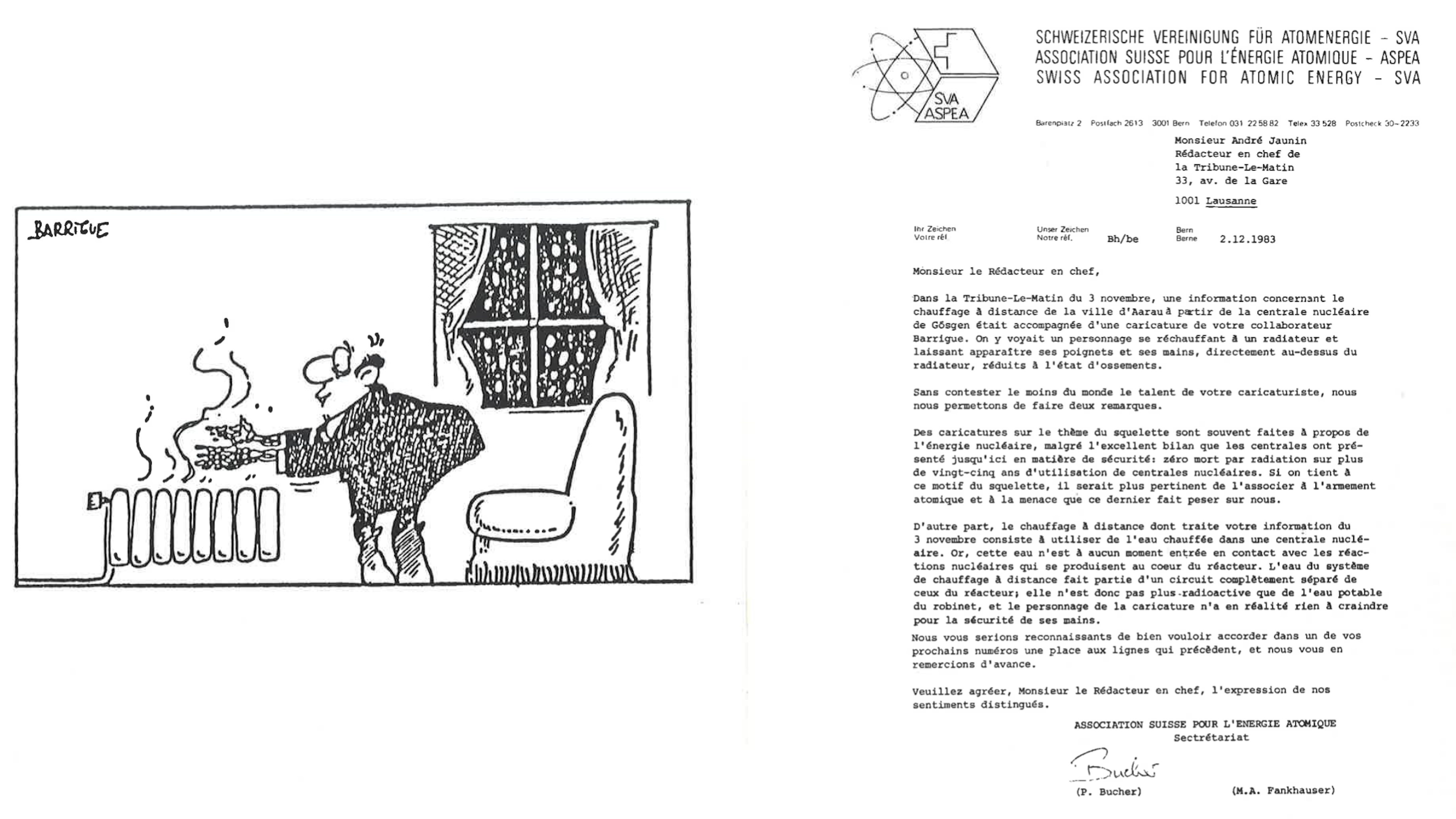

Dans cet atelier destiné à travailler avec les élèves l’argumentation, la caricature du dessinateur humoristique français Barrigue est posée en regard d’une lettre de l’Association suisse pour l’énergie atomique qui conteste l’information parue dans la Tribune-Le-Matin. Le contenu de cette lettre est le suivant:

Monsieur le rédacteur en chef,

Dans la Tribune-Le-Matin du 3 novembre, une information concernant le chauffage à distance de la ville d’Aarau à partir de la centrale nucléaire de Gösgen était accompagnée d’une caricature de votre collaborateur Barrigue. On y voyait un personnage se réchauffant à un radiateur et laissant apparaître ses poignets et ses mains, directement au-dessus du radiateur, réduits à l’état d’ossements.

Sans contester le moins du monde le talent de votre caricaturiste, nous nous permettons de faire deux remarques.

Des caricatures sur le thème du squelette sont souvent faites à propos de l’énergie nucléaire, malgré l’excellent bilan que les centrales ont présenté jusqu’ici en matière de sécurité: zéro mort par radiation sur plus de vingt-cinq ans d’utilisation de centrales nucléaires. Si on tient à ce motif du squelette, il serait plus pertinent de l’associer à l’armement atomique et à la menace que ce dernier fait peser sur nous.

D’autre part, le chauffage à distance dont traite votre information du 3 novembre consiste à utiliser de l’eau chauffée dans une centrale nucléaire. Or, cette eau n’est à aucun moment entrée en contact avec les réactions nucléaires qui se produisent au cœur du réacteur. L’eau du système de chauffage à distance fait partie d’un circuit complètement séparé de ceux du réacteur; elle n’est donc pas plus radioactive que l’eau potable du robinet, et le personnage de la caricature n’a en réalité rien à craindre pour la sécurité de ses mains.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir accorder dans un de vos prochains numéros une place aux lignes qui précèdent, et nous vous en remercions d’avance.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur en chef, l’expression de nos sentiments distingués.

ASSOCIATION SUISSE POUR L’ENERGIE ATOMIQUE, Secrétariat, (F. Bucher) (M.A. Fankhauser)

Comme on peut le constater ici, c’est moins l’image qui est subordonnée à la compréhension et à l’interprétation du texte que la lettre qui aide à «lire» l’image, dans la mesure où elle décrit précisément ce qu’on voit et donne le contexte.

L’intégration de la littérature comme composante de la langue première dès les premiers degrés de la scolarité au tournant des années 2000 ramène la question des relations entre texte et image au sein de l’enseignement de la littérature.En Suisse romande, ces liens font l’objet de recommandations précises de la part de la Conférence intercantonale de l’instruction publique (CIIP 2006). La littérature y est définie comme englobant des œuvres telles que les films et bandes dessinées, nécessitant de fait «le développement d’une pédagogie de l’image et des médias» (CIIP 2006, p.40). Il s’agit donc, dès l’entrée dans l’écrit, de mettre l’élève au contact des livres (CIIP 2006, p.23), en l’amenant progressivement à différencier le texte de l’image et à réfléchir aux liens entre ces deux composantes (CIIP 2006, p.38). Ces recommandations se concrétisent dans le plan d’études romand (PER 2010) qui couvre l’ensemble de la scolarité obligatoire, par une attention à porter sur les liens entre texte et image «dans un album, sur une affiche, ...» (PER 2010, L1 15), en vue de donner à l’élève des clés pour apprécier des ouvrages littéraires variés.

Cependant, comme le relève Duvin-Parmentier (2020), force est de constater que les enseignant·es expriment aujourd’hui des difficultés à didactiser la lecture de l’image. Autrement dit, la place, le rôle et la fonction de l’image dans l’enseignement du Français demeurent encore souvent équivoques pour les enseignant·es, qui ne se sentent pas formé·es pour faire découvrir aux élèves la «grammaire de l’image» par l’analyse de formes iconiques variées.

État de la question du point de vue des recherches en didactique de la littérature

Cette intégration de la littérature comme objet d’enseignement dès les premières années de la scolarité, conjuguée à l’essor de la révolution numérique offrant un accès sans précédent à une multitude d’images, a ainsi conduit à un renouvellement des recherches en didactique de la littérature. Ces travaux explorent notamment les frontières médiatiques de la littérature et interrogent l’hétérogénéité des supports mobilisables en classe, au-delà des formes strictement textuelles. Les interactions entre littérature et arts (Chabanne, 2018), l’analyse des albums pour la jeunesse (Lépine, 2012 ; Leclaire-Halté, 2014; Specogna, 2015; Delbrassine, 2019), des œuvres multimodales (Lacelle, Boutin et Lebrun, 2012) ou encore de la littérature nativement numérique (Acerra, 2017; Brunel, 2021), ainsi que les dynamiques de circulation intermédiatique (Castagnet-Caignec, 2021) sont autant de domaines d’investigation en plein développement. Ces recherches participent à l’élargissement des objets d’étude en littérature, tout en invitant à repenser les objectifs, les méthodes et les corpus mobilisés dans l’enseignement.

En parallèle, les études récentes sur la bande dessinée (Baroni, 2018; Rouvière, 2012; Raux, 2023) offrent des perspectives particulièrement enrichissantes, notamment parce qu’elles conduisent à interroger les limites traditionnelles de la littérature. Cependant, comme l’ont souligné Marianne Blanchard et Hélène Raux (2019), il subsiste un important travail de formation à destination des enseignant·es, visant à leur permettre de développer des gestes interprétatifs adaptés, en prenant en compte la complexité propre à ce médium hybride qui articule dimensions textuelles et graphiques.

Ce numéro a, quant à lui, pour ambition d'examiner différentes perspectives d'analyse, en s'attachant d'abord à retracer l'évolution historique des interactions entre texte et image et leur institutionnalisation dans les pratiques scolaires, avant de mettre l'accent sur des approches didactiques diversifiées, ainsi que sur des observations empiriques effectuées en milieu scolaire. Il apparaît que l'interaction entre texte et image ne compromet pas le sens intrinsèque de l'un ou de l'autre, mais le reconfigure, ou encore le réinterprète, en fonction du contexte inédit dans lequel il s'inscrit.

S’interroger sur les transformations de la relation texte-image à l’heure du numérique (et sur leurs conséquences pour l’enseignement de la littérature) implique de revisiter une histoire complexe, pour reconnaître les héritages et évaluer la nouveauté qui se fait jour dans les pratiques contemporaines.

On se demandera notamment comment la relation texte-image, jusqu’à son renouveau dans les pratiques numériques, peut revivifier l’enseignement de la littérature. Quel rôle peut jouer l’imbrication du texte et de l’image aujourd’hui pour stimuler les productions écrites des élèves ou leur travail de lecture et d’interprétation?

Nous nous proposons d’interroger les relations qu’entretiennent littérature et image selon les axes suivants:

Axe 1. Enjeux pédagogiques et didactiques des éditions illustrées dans l'enseignement

Ce premier axe vise à mettre en avant à la fois les pratiques pédagogiques spécifiques liées aux éditions illustrées et les questionnements didactiques qui en découlent. Pourquoi privilégier, en tant qu’enseignant·e, une édition illustrée d’une œuvre donnée? Quels dispositifs didactiques mettre en œuvre? Avec quels apprentissages potentiels pour les élèves?

Jan Baetens se penche sur cette question en prenant le cas de Proust et des illustrations dont son œuvre a fait l’objet. Il note que, si enseigner Proust à travers les éditions illustrées de la Recherche du temps perdu semble à première vue plus facile qu’enseigner l’œuvre même, il n’en est rien: le critique analyse les difficultés sous-jacentes à ce choix pédagogique et les moyens d’y remédier, en prenant notamment en compte l’absence d’homogénéité de cette iconographie et la complexité de la culture visuelle en place.

Partant d’une expérience pratiquée en classe de terminale dans l’enseignement belge, Daniel Delbrassine montre comment l’approche en parallèle de deux genres d’un même récit, produits par le même auteur au même moment, permet de mettre en lumière les spécificités et contraintes de chacun des genres. Cette comparaison représente selon lui une étape indispensable pour préparer l’élève à la transposition de genre, tout en lui permettant d’acquérir des outils clés pour affiner ses compétences d’analyse en vue des lectures ultérieures.

Barbara Hurni-Siegrist, quant à elle, aborde la question de l’articulation entre texte et illustration par le biais d’éditions numérisées des Fables de La Fontaine auprès d’élèves du degré secondaire à Genève. Le parti pris d’un enseignement dédié aux dimensions matérielles des textes permet de mieux appréhender les compétences nécessaires pour intégrer la lecture d’images dans le cours de Français.

Axe 2. Les manuels scolaires à l'ère de l’image : histoire, fonctions et usages pédagogiques

Ce deuxième axe explore la place et la fonction des images dans les manuels scolaires destinés à l’enseignement du Français. Les articles présents se concentrent sur la diversité des images présentes dans ces manuels – allant des photographies aux caricatures en passant par les représentations de tableaux et les bandes dessinées – et leur rôle à la fois dans l’attractivité du matériel pédagogique et dans l’atteinte des objectifs didactiques. Les auteurs analysent aussi bien l’évolution des relations entre texte et image dans les manuels scolaires à travers l’histoire que l’exploitation des adaptations cinématographiques dans les manuels français ou l’usage des images dans le cadre de séquences d’enseignement de fictions historiques pour la jeunesse.

L’article d’Anne Monnier, Sylviane Tinembart, Emmanuelle Vollenweider et Anouk Darme-Xu retrace les rapports entre texte et image dans les manuels de lecture et les anthologies scolaires édités en Suisse romande entre 1870 et 1970. Il montre comment l’image donne à voir une représentation de la littérature scolarisée qui diffère en fonction des périodes et des publics d’élèves visés.

Hélène Raux porte son attention sur les adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires dans les manuels français pour le collège et propose d’explorer les usages que les manuels font de ces adaptations: quels objectifs sont assignés au travail sur des adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires? comment est organisée la mise en relation entre texte et film? et enfin dans quelle mesure l’un est-il exploité au service de la lecture de l’autre?

Diane Boër analyse deux séquences d’enseignement basées sur des fictions historiques pour la jeunesse. Elle observe que la transposition didactique interne, médiée par l’enseignant·e, ne s’aligne pas toujours sur la transposition didactique externe, proposée par l’édition. Ainsi, en classe, les images sont principalement utilisées pour soutenir la compréhension du texte par les élèves, indépendamment des volontés éditoriales.

AXE 3. Enjeux didactiques de la compréhension visuelle dans l’approche des textes littéraires par les élèves

Ce dernier axe explore l’utilisation de l’image dans l’enseignement de la littérature, en particulier sa fonction dans la compréhension, l’analyse et l’interprétation des textes littéraires, que ce soit dans les genres de l'album illustré, de la littérature jeunesse, du roman ou de la poésie. Il s’agit de comprendre comment les mots et le texte se donnent à voir et comment l’image s’écrit en littérature, en explorant les relations concrètes des textes (notamment poétiques) et de l’image depuis le XIXe siècle jusqu’aux créations contemporaines. L’accent est mis sur les méthodes pédagogiques permettant aux élèves d’intégrer les images dans leur lecture. En s'appuyant sur plusieurs études de cas, cette partie questionne la pertinence et les limites de la lecture d’image en tant que médiation, notamment lorsqu’il s’agit d’œuvres picturales, où les codes visuels diffèrent des structures linguistiques. Il met également en lumière des pratiques pédagogiques concrètes et innovantes, telles que l’utilisation de programmes d’intelligence artificielle pour générer des images à partir de textes littéraires.

Marie-Sylvie Claude traite ici d’un paradoxe inhérent à la lecture de l’image lorsque celle-ci est une œuvre picturale. En effet, les programmes de français du lycée en France encouragent les enseignant·es à utiliser la lecture de l’image comme médiation pour les enseignements en lecture de la littérature. Or l’institutionnalisation scolaire d’une œuvre picturale n’est pas sans poser problème dans la mesure où un tableau ne se «lit»pas – les diverses combinaisons de teintes, de textures et de traits ne faisant pas l’objet d’un encodage de type linguistique. La critique met notamment en garde contre les assimilations hâtives qui appliquent au visuel des termes appartenant à la terminologie linguistique.

L’article de Maud Lebreton Reinhard et Florence Aubert présente un extrait du matériel pédagogique qu’elles ont élaboré à l’attention des enseignant·es du primaire et du secondaire 1 pour travailler l’image au sein d’albums illustrés. Prenant appui sur l’iconotexte Corrida de Yann Fastier, il met en lumière la nécessité de considérer à part égale le rôle du texte et des images dans la production de sens.

L’article de Eleonora Acerra, Sylvain Brehm et Nathalie Lacelle porte sur une expérience dans laquelle les élèves sont invités à générer une image par un programme d’intelligence artificielle à partir d’une citation choisie librement au sein d’un corpus d’œuvres littéraires proposé. L’analyse porte d’une part sur les attentes des élèves, d’autre part sur leur capacité à porter un regard esthétique et critique sur les productions du logiciel.

Conclusion

L’approche adoptée dans ce dossier a consisté à donner la parole aux didacticien·nes ainsi qu’aux expert·es des médias, de la littérature et de l’histoire culturelle, afin qu’ils et elles analysent la relation complexe, à la fois mémorielle, imaginaire et historique, qui unit texte et image. Leurs articles couvrent différents degrés, du primaire à l’université, et différents systèmes éducatifs – la Suisse romande, la Belgique, la France ou le Québec.

Ces articles, chacun à leur manière, mettent en évidence que la signification originale d’un texte ou d’une image n’est pas altérée par l’interaction entre ces deux médiums, mais plutôt ajustée et potentiellement réinterprétée en fonction de son nouveau contexte de diffusion. La manière dont l’ensemble des contributions interrogent cette relation conduit finalement à une réflexion sur ce qu’on met sous le terme de «littérature», tant en tant que pratique sociale qu’en tant qu’objet d’enseignement. Les relations entre objet textuel et objet iconique développées dans ce numéro ouvrent ainsi de nouvelles pistes pour l’enseignement de la littérature.

Bibliographie

Baroni, Raphaël & Turin, Gaspard (2021), "Introduction n°4 - Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature", Transpositio, n° 4, Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature, en ligne, consulté le 6 décembre 2024.

Baroni, Raphaël & Goudmand, Anaïs (dir.) (2018), «Les avatars du chapitre dans la bande dessinée», Cahiers de narratologie, n° 34, en ligne, consulté le 8 décembre 2024. (DOI: https://doi.org/10.4000/narratologie.8662)

Barthes, Roland, «Rhétorique de l’image» (1964), Communications, n° 4, p. 40-51, en ligne, consulté le 8 décembre 2024.

Bertin, Jacques (2013), Sémiologie graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes, Paris, Éd. de l’EHESS.

Blanchard, Marianne & Raux, Hélène (2019), «La bande dessinée, un objet didactique mal identifié», Tréma, n° 51, en ligne, consulté le 8 décembre 2024. (DOI: https://doi.org/10.4000/trema.4818)

Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) (2006). Enseignement/apprentissage du français en Suisse romande : orientations. Neuchâtel, CIIP.

Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) (2010). Plan d’études romand. Neuchâtel, CIIP, en ligne, consulté le 3 décembre 2024, URL : https://portail.ciip.ch/per/domains

Darme-Xu Anouk, Monnier Anne, Schneuwly Bernard & Tinembart Sylvianne (2020), «Émergence de la didactique du français et rénovation de l’enseignement en Suisse romande (1970-1990)», in Diffusion et influences des recherches en didactique du Français, O. Tremblay, E. Falardeau, P. Boyer & I. Gauvin (dir.), Namur, Presses Universitaires de Namur, p. 203-222.

Delbrassine, Daniel (2019). «L’album pour enfants entre texte et image», Textyles, n° 57, p. 139-156.

Demougin, Françoise (2002), «Littérature et image: d’une lecture à l’autre», Tréma, n° 19, p. 1-11.

Département de l’Instruction publique et des Cultes du canton de Vaud (1987), Activités sur les textes, Français 9ème, Lausanne, Éd. Loisirs et Pédagogie SA.

Département de l’Instruction publique (DIP) du canton de Genève (1980), Méthodologie de la lecture, 7e, 8e, 9e, Maître I. Genève, DIP.

Duvin-Parmentier, Bénédicte (2020), «La séance de lecture de l’image dans la séquence des professeurs stagiaires de français: représentations et choix méthodologiques», Pratiques, n° 187-188, en ligne, consulté le 15 novembre 2024.

Eco, Umberto (1972), La structure absente, Paris, Mercure de France.

Ferran, Florence, Eve-Marie Rollinat-Levasseur & François Vanoosthuyse (2017), «Éléments pour une histoire et une didactique», in Image et enseignement, Perspectives historiques et didactiques, F. Ferran, E.-M. Rollinat-Levasseur & F. Vanoosthuyse (dir.), Paris, Honoré Champion, p. 9-55.

Guillou Marlène & Claudine Dubois (dir.) (2009), Des images pour lire et pour écrire, SCÉRÉN CRDP Nord – Pas de Calais.

Lacelle, Nathalie & Monique Richard (2020), Croiser littératie, art et culture des jeunes, Québec, Presses de l'Université du Québec.

Lacelle, Nathalie (2017), La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique, Québec, Presses de l'Université du Québec.

Leclaire-Halté, Anne (2014), «Valeurs et rapport texte/image dans l’album de littérature de jeunesse: étude d’un exemple, Le Génie du pousse-pousse», Pratiques, n° 163-164, en ligne, consulté le 22 février 2023.

Marin, Louis (1969), «Éléments pour une sémiologie picturale», Les Sciences humaines et l’œuvre d’art, Bruxelles, Éd. La Connaissance, «Témoins et témoignages», p. 109-142.

Metz, Christian (2014), «Existe-t-il une approche sémiologique de l’esthétique ?», 1895. Revue d'histoire du cinéma, n° 70, p. 154-167.

Peeters, Benoît (2009), Écrire l’image, Bruxelles,Éd. Impressions nouvelles, coll. «Réflexions faites».

Peirce, Charles Sanders (1978), Écrits sur le signe, trad. G. Deledalle, Paris, Seuil.

Specogna, Antonietta (2015), «Relation texte-image: pratiques d’enseignement dans les situations de lecture d’albums au cycle 3». Recherches en éducation, n° 22, en ligne, consulté le 15 novembre 2024.

Vouilloux, Bernard (2006), «Du figural iconique», Poétique, n° 146, p. 131-146.

Pour citer l'article

Zeina Hakim & Anne Monnier, "Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image", Transpositio, n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image, 2024http://www.transpositio.org/articles/view/introduction-n-7-le-texte-litteraire-a-l-epreuve-de-l-image

Voir également :

Sur Facebook