Cet article propose une analyse documentaire et compréhensive de la place et de la fonction de l’image lors de la lecture de Sobibor de Jean Molla et de La Cour aux étoiles d’Evelyn Brisou-Pellen au Secondaire I.

- n°1 Justifier l’enseignement de la littérature

- n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes

- n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature

- n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature

- n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée

- n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives

- n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image

- Sylviane Ahr - Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature

- Bertrand Daunay - Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"

- Judith Émery-Bruneau - D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature

- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufay, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande

- La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins

Articles récents

- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufay, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande

- Zeina Hakim & Anne Monnier - Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image

- Jan Baetens - Enseigner Proust illustré

- Daniel Delbrassine - Genres et écriture d’invention: préparer la transposition par la comparaison entre deux formes (BD/roman) d’un récit

- Barbara Hurni-Siegrist - Accompagner des enseignant·es pour parler des illustrations: Le cas du projet «La Fontaine à l’école numérique»

Place(s) et fonction(s) de l’image dans la lecture de fictions historiques pour la jeunesse en français

Place(s) et fonction(s) de l’image dans la lecture de fictions historiques pour la jeunesse en français

Introduction

Dans la rubrique «Apprécier et analyser des productions littéraires diverses» (L1 35), le Plan d’études romand (2012) indique que cette dimension se travaille notamment «en découvrant des caractéristiques esthétiques (graphisme, mise en pages, …)» et «en prenant en compte la forme éditoriale et le paratexte». Aussi pouvons-nous à juste titre nous demander si et comment ces prescriptions sont effectivement mises en œuvre dans les classes lors de la lecture de textes. De quelle manière l’objet-livre et les images qu’il peut contenir sont-ils pris en compte dans l’enseignement de la littérature? Plus largement, nous nous intéressons ainsi à la manière dont les relations textes-images, tant au niveau éditorial que dans l’activité enseignante, nous disent quelque chose de la littérature scolarisée (Louichon 2018) et enseignée.

L’objet qui nous occupe est la fiction historique pour la jeunesse, que l’on peut considérer comme une forme particulière de roman historique, qui se caractérise par «une visée plus spécifiquement didactique», qui vise à «transmettre un savoir historique sur une époque, des évènements, des personnages» (Louichon 2016: 14). Cette dimension a un impact conséquent sur son utilisation dans le cadre de la discipline Français. Brunel a par exemple relevé que les enseignants de Français visent

[…] des objectifs de connaissances historiques plutôt que littéraires, et […] condui[sent] des dispositifs plus proches des tâches scolaires de la discipline Histoire que du Français (2013: 234).

De la même manière, Raimond note que

l’enseignant de Français semble en effet se substituer parfois à l’enseignant d’Histoire en utilisant le texte comme un réservoir de connaissances historiques (2018:147).

Pourtant, la réception de ce genre de texte, c’est-à-dire «un outil sémiotique historiquement et culturellement forgé» (De Pietro & Schneuwly 2003: 34), relève bien d’enjeux qui sont ceux de la discipline Français. Le roman historique s’inscrit dans l’activité langagière «raconter1»: il s’agit d’un récit fictif vraisemblable, qui se situe à une époque que l’auteur n’a pas connue, et qui doit s’appuyer sur des sources pour la reconstruire. Cela détermine la responsabilité de l'auteur «dans l’acte d'énonciation, c'est-à-dire en somme l'autorité que l’on peut lui reconnaître dans son rapport au réel et donc la créance et la confiance à lui accorder» (Védrines 2020: 48). Peyronie insiste sur la connaissance indirecte du contexte historique par l’auteur:

[…] est roman historique tout récit romanesque dont l’action se situe à une époque nécessitant pour son auteur un relais historiographique (2000: 280).

Pour le dire autrement, la situation de communication du roman historique implique une certaine prudence quant à l’usage du genre au service de la construction de savoirs historiques. En revanche, il peut constituer un objet singulièrement intéressant dans la discipline Français, notamment lors d’un travail sur le rapport au référent et le rôle du paratexte dans l’identification de certaines caractéristiques génériques. Il nous semble dès lors particulièrement opportun d’interroger comment le rapport texte-image participe de ce rapport au référent et de la circonscription de la situation de communication du texte, et comment l’image peut mettre à l’épreuve le texte et ses lectures possibles.

Notre objectif est la description et la compréhension des pratiques d’enseignement de la littérature au niveau Secondaire I du point de vue de la didactique de la discipline Français. Nous mobilisons ainsi le cadre théorique de la transposition didactique (Chevallard 1985) pour appréhender le passage de l’objet de savoir à l’objet à enseigner (transposition didactique externe), et de l’objet à enseigner à l’objet effectivement enseigné (transposition didactique interne). Ainsi, nous nous demandons de quelles manières, et avec quels objectifs, l’image est mobilisée au niveau de la transposition didactique externe et de la transposition didactique interne. Comment accompagne-t-elle le texte à lire? Est-elle mise au service de savoirs relatifs à l’Histoire et/ou à des connaissances historiques? Participe-t-elle de la compréhension du texte et de sa situation d’énonciation, et de la construction de savoirs relatifs à l’enseignement de la littérature? En outre, comment s’intègre-t-elle dans le déploiement des dispositifs d’enseignement? Pour répondre à ces questions, nous allons en premier lieu préciser notre ancrage théorique et nos choix méthodologiques, puis nous passerons à l’analyse de la transposition didactique externe et de la transposition didactique interne grâce à deux séquences d’enseignement de Français recueillies entre 2020 et 2021.

Cadre théorique et problématisation

Notre cadre théorique repose sur le concept de transposition didactique (Chevallard 1985; Schneuwly 1995; Bronckart & Plazaola Giger 1998), c’est-à-dire le passage d’un objet de savoir en objet à enseigner, puis en objet enseigné. Nous la mobilisons dans une double perspective: d’abord bourdieusienne, nous considérons que les savoirs sur la littérature sont caractérisés par les espaces sociaux qui les produisent. Ces espaces revendiquent notamment une légitimité à déterminer ce qui relève ou non de la littérature. Nous pouvons ainsi identifier l’espace des études littéraires académiques, celui du champ littéraire proprement dit (écrivains, éditeurs, prix littéraires, etc.) et celui de l’école. Notre perspective est ensuite sociohistorique, et permet de décrire l’épaisseur historique du processus de fabrication de l’enseignable, processus marqué par la disciplinarisation, c’est-à-dire l’organisation des savoirs en disciplines au sein du système scolaire (Schneuwly & Ronveaux 2021), et par la sédimentation, c’est-à-dire la persistance de certaines pratiques traditionnelles d’enseignement dans les nouvelles pratiques. D’autre part, nous effectuons une distinction entre la transposition didactique externe (désormais TD externe) et la transposition didactique interne (désormais TD interne) (Petitjean 1998): la première transforme l’objet de savoir en objet à enseigner, tandis que la seconde est aux mains des enseignants, qui transforment l’objet à enseigner en objet effectivement enseigné.

Nous avons mis en évidence dans notre travail doctoral (Boër 2023) une forme de brouillage générique dans la transposition didactique externe au niveau de l’espace des recommandations (Reuter 2004). Ce brouillage se caractérise par une labellisation sous l’étiquette «roman historique» de textes relevant d’activités langagières et de situation de communication pourtant distinctes (par exemple le Journal d’Anne Franck, Mon ami Frédéric d’Hans Peter Richter, ou encore Inconnu à cette adresse de Kressman Taylor). Ce phénomène peut s’expliquer en partie par la scolarisation en soutien de la discipline Histoire des fictions historiques pour la jeunesse. En effet, si celles-ci avaient pour objectif, au début de l’école républicaine, d’accompagner la formation d’un futur citoyen et de développer l’amour de la patrie, depuis la deuxième moitié du XXe siècle ces fictions sont produites et scolarisées en lien avec les programmes d’Histoire (Manson 2013). Le développement de l’enseignement de questions mémorielles au début des années 2000 est concomitant à une nouvelle production éditoriale de fictions pour la jeunesse consacrées aux évènements violents du XXe siècle (Finet 2019). Sur le plan de la disciplinarisation, cela conduit à des difficultés dans les pratiques des enseignants de Français à voir le roman historique autrement que comme un objet au service de l’enseignement de savoirs historiques (Brunel 2013; Raimond 2018). Le roman historique devient ainsi dans les pratiques scolaires synonyme de «récit historique», un objet aux contours flous, avec un accent porté sur le référent, au détriment de la situation de communication du texte. Notons qu’au niveau des prescriptions officielles, le PER (2012) utilise le terme «récit historique», qui est conseillé dans le regroupement de genres du texte qui raconte au Secondaire I.

Lors de la lecture d’un roman historique en Français, quelles sont les dimensions du genre qui bénéficient d’un recours à l’image? Au niveau de la mise en texte, quelle sémiotisation de l’image est réalisée par le processus éditorial? Comment est-elle articulée avec le texte et les protocoles de lecture qui y sont déposés (Chartier 1985)? Au niveau de la transposition didactique interne, comment les enseignants mobilisent-ils l’image, pour la mettre au service de quels savoirs?

Méthodologie

Nos données sont constituées par deux séquences de Français dispensées dans deux classes du secondaire I en Suisse francophone, l’une dans le canton de Genève et l’autre dans la partie francophone du canton de Berne. Ces deux séquences ont été transcrites selon les conventions d’usage, et réduites grâce à la constitution de synopsis (Schneuwly et al. 2006). Les documents réalisés par les enseignants et distribués aux élèves ont également été recueillis et ont fait l’objet d’une analyse.

Au niveau de la transposition didactique externe et de la description de l’objet didactisé, nous analysons la matérialité éditoriale (Aeby Daghé 2014) des textes singuliers sélectionnés par les enseignants. En effet, selon Aeby Daghé,

prendre en compte la matérialité du texte, c’est donc considérer que les traces de l’insertion du texte dans un support disent quelque chose des pratiques de lecture en classe et leur confèrent un statut de pratique créatrice, inventive, productrice (2014: 56).

Nous tâchons ainsi de reconstruire les éventuels protocoles de lectures déposés dans l’objet culturel par le rôle conféré à l’image dans le processus de l’édition (Chartier 1985/2003), et les significations que les enseignants de Français peuvent potentiellement sémiotiser. Il s’agit ainsi d’analyser les effets de sens de la matérialité des signes, dont l’horizon d’attente est déterminé par la situation de lecture dans le cadre scolaire.

Au niveau de la transposition didactique interne et de l’analyse de l’objet effectivement enseigné, nous nous intéressons à la place de l’image dans les supports réalisés par les enseignants, considérés comme une mise en texte des savoirs scolaires et préfiguration d’un parcours de lecture (Thévenaz-Christen & Leopoldoff 2014), mais aussi comme traces du geste de planification (Franck 2017). Le découpage de la séquence en activités et l’analyse du geste didactique de mise en place de dispositifs didactiques (Schneuwly 2009) nous permet également de saisir les moments d’utilisation de l’image dans la séquence.

L’image dans la transposition didactique externe

Nous avons analysé deux séquences d’enseignement de la littérature au secondaire I en Suisse francophone. La première, dans une classe de 11e Harmos (14-15 ans), est consacrée au texte Sobibor de Jean Molla. Cette fiction met en scène une jeune adolescente appelée Emma, en proie à l’anorexie, qui trouve dans les affaires de sa grand-mère le journal intime d’un soldat français chargé de l’extermination des Juifs au camp de Sobibor en Pologne. A l’intérieur du récit à la première personne de la jeune fille sont insérés plusieurs extraits de ce journal. Nous relevons que l’enseignement de ce texte comme exemplaire singulier du genre «roman historique» constitue une manifestation du brouillage générique évoqué plus haut, puisqu’il propose une narratrice contemporaine qui ne vit pas directement les évènements historiques en question, mais qui est amenée à découvrir l’implication d’un membre de sa famille dans le génocide par le biais de son journal intime. Sobibor est publié pour la première fois en 2003. Recommandé par le ministère de l’Éducation Nationale français pour le cycle 4 (Secondaire I) pendant plusieurs années, il a bénéficié en 2017 d’une réédition chez Belin/Gallimard avec un dossier pédagogique réalisé par Marianne Chomienne, agrégée de lettres modernes. C’est cette version qui a été distribuée à la classe, et que nous allons à présent décrire.

Cette édition comporte trois images, placées en deuxième et troisième de couverture. Il s’agit d’une photographie en noir et blanc de l’arrivée de déportés au camp d’Auschwitz-Birkneau en juin 1944, d’une photographie en couleur de la sculpture de l’artiste Nandor Glid au Mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, ainsi que de la reproduction d’une planche de Tardi parue dans le journal Libération le 27 janvier 2000. Comme l’a souligné Cambier (2013), l’usage de sources photographiques dans les dossiers pédagogiques des fictions historiques consacrées à la Shoah vise à garantir l’authenticité des faits racontés. La photographie du mémorial vient souligner en complément la dimension mémorielle du texte. La planche de Tardi est particulièrement intéressante: elle se présente comme un conte (notamment par l’emploi de la formulette il était une fois), et se termine sur l’annonce de l’ouverture du Forum international sur l’Holocauste et la mémoire. La planche propose ainsi une comparaison implicite entre les responsables du génocide et les monstres des contes de fées, monstres qui s’enhardissent lorsqu’on les oublie. La dimension morale sur les dangers de l’oubli est donc particulièrement importante. Boulaire (2002) a mis en avant la proximité entre le conte merveilleux et le roman historique pour la jeunesse, proximité qui peut s’expliquer par certaines finalités morales de ces deux genres de textes, qui s’adressent spécifiquement à des jeunes lecteurs. La planche de Tardi est particulièrement significative, à la fois pour l’ancrage du texte dans le paysage des fictions historiques pour la jeunesse, mais également pour ses finalités éducatives et morales assumées. Finet (2018) nous rappelle que, dans la fiction historique pour la jeunesse sur la Shoah, et contrairement au roman historique traditionnel,

ce ne sont […] pas les personnages qui permettent d’acquérir les connaissances historiques, mais tous les dossiers et documents qui viennent compléter la fiction et qui lui donnent un caractère pédagogique (2018: 124).

Si le dossier pédagogique joue le rôle de garant de la véracité du processus de mise à mort industriel décrit dans le récit et renforce sa dimension didactique, cela sort le texte du champ de la littérature à proprement parler et dirige son usage à des fins éducatives qui dépassent l’enseignement de la littérature proprement dit. Nous pouvons aller plus loin dans notre propos en analysant comment le dossier pédagogique mobilise ces trois images. Elles font en effet l’objet de trois «lectures d’image», estampillées «Histoire des arts». Ces activités sont divisées en trois tâches: lire l’image, comparer le texte et l’image, et une tâche intitulée «à vous de créer». Sans entrer dans les détails, relevons que ces tâches sont marquées par une volonté de faire travailler l’argumentation des élèves et de pointer le message du texte. A titre d’exemple, voici la question posée dans la tâche «comparer le texte et l’image» pour la photographie du Mémorial: «Pensez-vous que la vision d’un monument commémoratif est plus efficace que la lecture d’un récit sur l’extermination? Vous justifierez votre réponse en développant au moins deux arguments» (2017: 186). Ces «lectures d’image» visent ainsi à entraîner l’élève à argumenter sur la nécessité d’entretenir la mémoire du génocide, parachevant ainsi le programme de cette édition de Sobibor, en le faisant passant de récepteur à producteur d’un discours mémoriel.

Relevons également la première de couverture de Sobibor2: il s’agit d’une photographie en gros plan d’une jeune adolescente, dont la souffrance psychique est visible. La première de couverture pointe ainsi non pas le génocide lui-même comme sujet, mais bien la souffrance de la narratrice, liée à la découverte du rôle de son grand-père dans le génocide. Le choix de cette image est également un bon révélateur de l’insertion de Sobibor dans la littérature qui s’adresse à la jeunesse, et qui veut tendre un miroir à son lecteur3, en partant de l’hypothèse que réside dans cette fonction l’intérêt dudit lecteur. Pourtant, comme l’ont souligné Jaubert et al.,

les romanciers, les éditeurs, les enseignants et certains didacticiens semblent poser comme une évidence que la fiction historique fonctionnerait par le biais de l’identification du lecteur au personnage. Or, cette affirmation demanderait à être vérifiée et peut-être surtout préalablement définie (2013: 15).

Nous constatons ainsi le rôle important que joue l’image, au niveau éditorial, d’une lecture orientée vers des fins mémorielles, une finalité explicitement voulue par l’auteur de Sobibor4. Passons à présent à l’analyse de la TD externe du deuxième texte qui nous occupe.

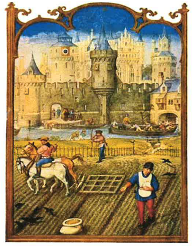

La deuxième séquence, donnée dans une classe de 10e Harmos (13-14 ans), porte sur La Cour aux étoiles d’Evelyne Brisou-Pellen. Publié pour la première fois en 1982, ce texte a connu de multiples rééditions, et est toujours disponible sur le marché de la littérature de jeunesse. Spécialiste du roman pour la jeunesse, Evelyne Brisou-Pellen est l’autrice de nombreux romans historiques, ainsi que de romans dont l’action est plus contemporaine. La Cour aux étoiles se déroule au XIVe siècle et met en scène un jeune serf, Renaud, qui s’enfuit de son domaine pour atterrir à Paris dans un repaire de brigand. Cette Cour aux étoiles est dirigée par Thibaud le Chevalier, qui va accompagner le jeune garçon dans son adaptation à cette nouvelle vie parisienne. Pour cette séquence, les enseignants ont travaillé avec l’édition 2019 de Rageot, qui ne comporte pas de dossier pédagogique, mais un certain nombre d’images, qui peuvent constituer des indices de lecture.

Sur la première de couverture5, deux personnages occupent la place centrale: un jeune adolescent et un personnage plus âgé, tous deux vêtus d’une façon qui évoque le Moyen Âge. Derrière eux, on distingue une foule dont deux personnages se détachent: une jeune fille brune sur la droite, et, en plus petit, un homme chauve et moustachu sur la gauche. Au dernier plan s’élancent les tours de Notre-Dame de Paris. Les vêtements des personnages indiquent le Moyen Âge, et la présence imposante de la cathédrale Notre Dame de Paris, symbole emblématique du roman historique qui se déroule au Moyen Âge6, complète la «forêt de signes» (Thaler & Jean-Bart 2002) destinée à plonger le lecteur dans l’époque concernée, avant l’entrée dans la lecture proprement dite. L’illustrateur a choisi de représenter Renaud et Thibaud avec des traits physiques plutôt semblables: ils sont tous les deux blonds, les yeux clairs, et le camaïeu de couleurs qui compose leurs tenues - gris en haut, marron en bas - est identique. Ainsi, leur ressemblance souligne leur relation père-fils symbolique, et leurs traits physiques les caractérisent comme les personnages positifs de l’histoire. Selon Boulaire (2002), dans le Moyen Âge des fictions historiques pour la jeunesse, «le type noble est parfaitement reconnaissable: blondeur, clarté du teint, traits fins, mais fermes, nez et menton volontaires, yeux clairs» (2002: 64).

La couverture ainsi que les illustrations de cette édition ont été réalisées par un illustrateur de métier, dont la notice biographique est présente sous celle de l’autrice, en dernière page. Ces deux notices sont les seuls éléments paratextuels proposés par cette édition, avec les illustrations qui escortent le texte. Celles-ci portent sur les contenus du récit (par exemple celle du chapitre 1 représente une chaumière), et leur fonction figurative accompagne ainsi l’activité langagière du texte qui raconte, le rapprochant du conte. La présence de ces illustrations, et l’importance accordée à l’illustrateur avec sa notice biographique, vont dans le sens d’une littérature de jeunesse qui se considère comme une littérature imagée, avec une volonté de créer un dialogue entre l’image et le texte (Louichon 2018). Bien que la fiction historique pour la jeunesse des années 1980-1990 s’attache à reproduire les mœurs d’une époque historique, et vise à accompagner les plans d’études de la discipline Histoire7 (Manson 2013), aucun document ou source historique ne vient authentifier le contexte historique du texte. Le processus éditorial semble avoir pris en compte les critiques adressés à la fiction historique pour la jeunesse (voir notamment Boulaire 2002 et Houssais 2011) pour inscrire le texte dans un registre plus proche du conte. C’est d’ailleurs sous cette appellation générique qu’est classée La Cour aux étoiles sur sa fiche Wikipédia8.

Nous voyons ainsi le rôle important que joue l’image dans la lecture possible proposée par la TD externe. Lors de la lecture concrète de ces textes en classe, les enseignants vont-ils dans le sens de cette orientation donnée par le processus éditorial? Les images que nous venons d’analyser sont-elles mobilisées par les enseignants pendant les leçons? Ont-ils recours à d’autres images, et avec quels objectifs?

L’image dans la transposition didactique interne

Pour la séquence sur Sobibor, l’enseignante a notamment créé un dossier papier qu’elle distribue aux élèves lors de la première leçon. Il comprend trois parties: la première est composée de quelques indications biographiques sur Jean Molla, et d’un petit texte qui résume les motivations de l’auteur à rédiger Sobibor. Cette partie est notamment illustrée par une photographie de Jean Molla (figure 1). La deuxième partie est constituée d’un questionnaire de soixante-deux questions, tandis que la troisième partie comprend un article de vulgarisation scientifique sur le secret de famille écrit par Serge Tisseron9. Ici, l’image est mise au service de la situation de communication du texte et de la personnification de l’auteur, dont la position en tant qu’enseignant de Lettres est soulignée. Finet (2019) a d’ailleurs mis en évidence comment les supports éditoriaux des fictions historiques pour la jeunesse consacrée à la Shoah insistent sur le fait que l’auteur soit également enseignant, de manière à légitimer l’usage du texte à des fins éducatives. De la même manière, ce pointage est planifié par l’enseignante dans le support qu’elle a réalisé.

Figure 1

La première leçon de la séquence est consacrée à une introduction sur le genre «roman historique», suivie de la lecture à haute voix du prologue. L’enseignante s’appuie sur des diapositives PowerPoint pour assurer cette introduction. Plusieurs images sont alors montrées à la classe, et les portraits d’Alexandre Dumas et de Gustave Flaubert («donc voilà comme ça vous avez quelques noms d’auteurs […] que vous pouvez euh retenir pour votre culture générale», SBB, 1-1/3, l. 208-211) sont montrés dans la partie sur l’histoire du genre. Cette entrée par l’histoire littéraire avec un pointage de la figure de l’Auteur est caractéristique de l’approche classique de l’enseignement de la littérature (Gabathuler 2016; Ronveaux & Schneuwly 2018), et témoigne d’une conception du texte littéraire comme un texte d’auteur avant tout.

Lorsque l’enseignante arrive à la présentation du texte singulier, elle montre notamment une carte de l’Europe avec l’emplacement du camp de Sobibor. Après avoir distribué les exemplaires du livre aux élèves, elle revient au tableau pour montrer trois images: une photographie d’archive du camp (figure 2), une image extraite du film Sobibor (Konstantin Khabenskiy, 2018) sur la révolte du camp (figure 3), ainsi qu’une photographie du Mémorial (figure 4), qu’elle commente rapidement («voilà donc là vous avez une photo d’époque de Sobibor un extrait du film euh de:: qui est sorti euh récemment sur euh sur Sobibor ce film il est un peu violent moi je l'ai pas vu mais:: je le passerais pas un truc aussi violent en classe», SBB, 1-1/3, l. 429-428 - SBB, 1-2/3, l. 16-17). Ce film a d’ailleurs déjà été mentionné au tout début de la séquence, afin de différencier les camps d’Auschwitz et de Sobibor:

ES: Sobibor est un petit moins connu euh mais il est connu pour euh une chose en particulier et c’est pour ça qu’il y a eu un film récemment euh sur euh sur Sobibor qui euh parle de laH d’une révolte de prisonniers donc il y a certains prisonniers qui ont décidé dans ce camp-là de se rebeller et de tenter ensuite de s’évader (SBB, 1-1/3, l.332-342)

Figure 210

Figure 311

Figure 412

Elle ne dit rien de la photographie du Mémorial du camp. Toutefois, sa présence, similaire à ce que l’on peut trouver dans le dossier pédagogique de l’édition 2017, semble pointer implicitement la dimension mémorielle du texte, comme c’est souvent le cas avec ces fictions: «ces récits […] se donnent moins une finalité didactique - la transmission d’un savoir historique - qu’une finalité éthique - le devoir de mémoire» (Cambier 2013: 51).

Dans cette séquence, l’image est mobilisée pour attester de la réalité historique du contexte historique du texte qui va être lu, sans pour autant que ne soit pointée la différence entre la photographie d’archive et l’extrait du film. L’image n’est pas ici source d’activité (comme une lecture d’image par exemple), mais utilisée pour préciser le contexte référentiel du texte.

Dans le reste de la séquence, l’image n’est plus sollicitée. En outre, l’enseignante ne pointe pas les images présentes dans l’objet-livre, tout en choisissant de montrer des images similaires (une photographie d’époque et une photographie d’un monument en hommage aux victimes du génocide). Au niveau de la TD interne, nous voyons comment l’image est d’abord mobilisée pour inscrire le nouvel objet d’enseignement dans un objet plus large, l’histoire littéraire. Toutefois, si l’enseignante précise que c’est pour la culture générale des élèves, elle institutionnalise néanmoins un savoir («que vous pouvez retenir»). Au moment de passer d’un objet macro (le genre) à un objet plus restreint (le texte singulier), l’image ne sert plus la situation de communication comme dans le dossier, mais la dimension référentielle du récit. Sur le plan didactique, cette utilisation de l’image peut être comprise comme la volonté de l’enseignante de s’assurer que ce référent soit le même et compris par tous les élèves avant d’entamer la lecture du texte. En outre, étant donnée la définition du genre qu’elle a donné en début de séquence («une fiction avec des personnages inventés mais qui auraient pu exister, dans un cadre historique réel»), l’utilisation de l’image vient ici souligner la réalité de ce cadre historique. Il s’agit donc de pointer le rapport au référent du texte. Passons à présent à l’analyse de la place de l’image dans la TD interne du texte d’Evelyne Brisou-Pellen.

La séquence sur La Cour aux étoiles se caractérise par un nombre plus important d’activités et de supports distribués aux élèves. Dans ces supports, nous constatons que l’image a une fonction que nous qualifierons d’illustration. Par exemple, la synthèse sur les caractéristiques du genre est illustrée par l’image suivante (figure 5), qui est la seule de tous les supports dont la source est indiquée:

Figure 5

De la même manière, l’aide-mémoire sur la notion de servage propose cette image:

Figure 6

Le matériel didactique réalisé par l’enseignant comprend également plusieurs questionnaires sur le texte. Celui sur les chapitres 1 à 4 se termine notamment avec cette image:

Figure 7

La première image (figure 5) est tirée d’une banque d’images (gettyimages.fr), et évoque à la fois l’esthétique d’un jeu vidéo et celle de la fantasy13. La deuxième image (figure 6) est tirée de l’article «paysan» de l’encyclopédie en ligne Wikipédia: il s’agit de la représentation du mois d’octobre du Brevarium Grimani, daté de 1510, et peut être considérée comme un document historique. Enfin, la dernière image (figure 7) est en réalité l’illustration de couverture de l’édition Cascade de 1996 de La Cour aux étoiles, sur laquelle on peut reconnaître le personnage principal Renaud, ainsi que Thibaud et d’autres personnages de cette Cour. Ces trois images ont des sources très différentes, mais bien le même statut. Il s’agit d’illustrer le contexte référentiel du récit, mais, contrairement à la séquence sur Sobibor, il ne s’agit pas de souligner son caractère factuel, mais plutôt de plonger l’élève dans une «ambiance» médiévale. Nous pouvons faire un parallèle avec l’argument de Boulaire (2002) qui avance que le Moyen Âge représenté dans les fictions historiques pour la jeunesse relève plus de stéréotypes littéraires (du roman historique romantique ou du cycle arthurien par exemple) que de la recherche historique proprement dite14. Les images mobilisées ici dans les supports adressés aux élèves ne visent pas l’exactitude historique, mais plutôt les représentations communes sur cette période historique. Ce travail d’illustration réalisé par l’enseignant au moment de la préparation des supports peut être interprété comme une volonté de soutenir la compréhension des élèves en leur fournissant une aide visuelle permettant de mieux se représenter l’époque historique dans laquelle le récit se déroule. Notons également que la source historique (figure 6) est utilisée dans un document visant à synthétiser les notions de serf et de servage, donc dans un support qui pointe des savoirs historiques, tandis que les images d’illustration sont utilisées dans des supports relevant strictement de la discipline Français (le genre et les questionnaires sur le texte). Nous pouvons faire l’hypothèse que cette distinction est voulue par l’enseignant, qui est par ailleurs également enseignant d’Histoire. Il n’évoque cependant pas ces images au cours de la séquence, ni celles du texte lui-même15.

Au cours de la séquence, l’image intervient dans un dispositif didactique particulier lors de la cinquième leçon. L’enseignant diffuse une vidéo tirée de la plateforme Youtube16 sur l’hygiène au Moyen Âge. Notons que l’hygiène est un objet d’enseignement du programme d’Histoire au cycle 3 (SHS32, Histoire du vêtement, de l'hygiène, du tourisme), mais que cette question de l’hygiène est également présente dans le récit, puisque Renaud va régulièrement aux étuves et attache une importance particulière à la propreté. Cette leçon commence d’ailleurs par une lecture à haute voix du passage dans lequel Renaud s’empare d’un balai pour nettoyer la Cour, sous les yeux médusés de ses habitants, puis se rend aux étuves. Juste avant de diffuser la vidéo, l’enseignant mène un petit échange avec les élèves pour faire émerger leurs représentations sur l’hygiène médiévale:

ES1: qui est-ce qui s'est un petit peu renseigné sur l'hygiène: à cette époque-là /

El: très sale

ES1: oui L(prénom de l’élève):

El1-L: eh en fait je me suis pas peu renseigné mais je la connais à peu près donc personne se lavait et eh: ben on vidait eh la pisse dans les rues tout ça / donc eh l'hygiène c'était pas forcément ce qu'on a maintenant

ES1: oui heureusement↓ mais H je suis pas tout tout tout à fait d'accord avec l'idée que personne se lavait

El1-L: oui

El2-M: non

El1-L: eh les riches se lavaient

ES1: eh: je suis non plus pas tout tout tout à fait d'accord: M(prénom de l’élève):

El2-M: eh non: XX ils avaient pas beaucoup d'argent ils préféraient aller ailleurs XXX que dans l’entretien du corps

ES1: oui c'est ça↓ au moins / alors: je vous passe une petite vidéo de six minute vingt-cinq: qui traite de ce sujet-là↓ // (LCAE, 5-2/2, l.23-40)

Le visionnage de cette vidéo vise ainsi à modifier les représentations des élèves sur les pratiques hygiéniques du Moyen Âge. Toutefois, son contenu n’est pas mis en relation avec le texte étudié, que ce soit sur le plan du contexte référentiel ou des exigences du personnage principal en termes de propreté. Comme nous avons pu le montrer ailleurs (Boër 2023), cette séquence se caractérise par une dilution de l’objet enseigné dans une série d’activités diverses qui relèvent d’un modèle «lecture-prétexte» de l’enseignement, dans lequel la littérature constitue «un objet-ressource mis au service d’autres compétences jugées plus fondamentales et/ou plus utiles pour la vie sociale» (Dufays 2006: 82). La séquence sur Sobibor relève au contraire d’un modèle d’enseignement plus classique de la littérature. En outre, l’enseignante rappelle à plusieurs reprises à la classe sa volonté de les préparer pour le Secondaire II. Les portraits des auteurs présentés pour la «culture générale» des élèves participent de cet objectif par l’inscription de l’objet enseigné dans l’histoire littéraire, et par la construction de savoirs que les élèves auront à mobiliser dans leur future scolarité.

Conclusion

Envisagées comme un lieu de sémiotisation de la littérature scolarisée et enseignée, les relations texte-image analysées ici lors de la lecture en classe de fictions historiques pour la jeunesse accordent une part importante au référent, et attestent des finalités scolaires possibles de la lecture de ces textes.

Au niveau de la TD externe, l’image, dans le livre Sobibor, a une triple fonction: présenter un miroir à l’élève lecteur pour favoriser son implication, assurer le rôle de garant factuel de la description historique, et pointer la finalité mémorielle que l’auteur du texte revendique. Nous constatons, au niveau de la TD interne, une neutralisation du protocole de lecture déposé dans l’objet-livre pour ancrer résolument la réception en classe du texte du côté de l’enseignement de la littérature dans son paradigme classique, avec une focale d’abord sur l’Auteur, puis sur le contexte historique dans lequel s’ancre le récit. L’image est ainsi mobilisée en début de séquence, pour accompagner la découverte de l’objet enseigné, et le passage du genre au texte singulier.

Pour La Cour aux étoiles, l’édition choisie par l’enseignant tend à situer le texte du côté du conte et de la «lecture-plaisir» (Chartier & Hébrard 2000) c’est-à-dire une lecture de divertissement, qui n’a pas directement une fonction éducative, et n’est pas destinée à faire l’objet d’un enseignement. Ce modèle de la lecture-plaisir concerne des textes longs qui se lisent individuellement, et qui doivent «donne[r] aux enfant le goût de lire et leur offr[ir] les moyens de devenir de bons consommateurs culturels» (Chartier & Hébrard 2000: 355). Contrairement à Sobibor, la TD interne est ici principalement en continuité avec la TD externe, puisque l’image dans les supports vise avant tout à illustrer l’histoire (le récit) par une représentation figurative de l’Histoire. Notons toutefois la vidéo montrée par l’enseignant qui vient pointer des savoirs historiques sur l’hygiène médiévale.

L’articulation en continuité entre TD externe et TD interne ne va ainsi pas de soi, et le travail de l’enseignant en tant que création proprement originale, qui peut maintenir ou pas certains éléments de la TD externe est à souligner. Dans les deux séquences analysées, l’image ne sert que ponctuellement à aborder des savoirs historiques, elle est avant tout mobilisée pour assurer la réception du texte et l’insérer dans les dispositifs traditionnels de l’enseignement de la littérature. Face à un objet complexe comme le roman historique, «genre hybride, contraint, paradoxal, critiqué aussi» (Louichon 2016: 17), les outils de la discipline font preuve d’une résistance qui est à souligner. Nous relevons toutefois la nécessité de distinguer les différents statuts des images au niveau de la TD interne, notamment la source de l’illustration. En effet, de la même manière que le rapport au référent est déterminé par l’activité langagière du texte, le rapport au référent de l’image diffère en fonction de son origine. Notre analyse de la place de l’image dans cette contribution vient ici compléter et confirmer notre thèse d’un brouillage générique dans les pratiques d’enseignement en Français, qui se manifeste par l’importance du référent au détriment des dimensions langagières des textes. En outre, nous constatons que la prescription du PER de prendre en compte la forme éditoriale et le paratexte ne fait pas l’objet d’un pointage dans ces deux séquences.

Bibliographie

Aeby Daghé, Sandrine (2014), Candide, La fée carabine et les autres : vers un modèle didactique de la lecture littéraire, Berne, Peter Lang.

Ahr, Sylviane (2006), L’enseignement de la littérature au collège, Paris, L’Harmattan.

Boër, Diane (2023), Le roman historique en classe de Français. Du genre de texte à enseigner au texte lu en classe, Thèse de doctorat, Université de Genève.

Boulaire, Cécile (2002), Le Moyen Âge dans la littérature pour enfants, Rennes, Presses universitaires de Rennes.

Bronckart, Jean-Paul (1996), Activités langagières, textes et discours, pour un interactionnisme socio-discursif, Lausanne, Delachaux et Niestlé.

Bronckart, Jean-Paul & Plazaola Giger, Itziar (1998), «La transposition didactique. Histoire et perspectives d’une problématique fondatrice», Pratiques, 97 (1), p. 35‑58.

Brunel, Magalie (2013), «La fiction historique de jeunesse et les « grands hommes » de l’Histoire : quels intérêts didactiques dans l’appropriation des savoirs en français ? Le cas Molière», Repères, n° 48, p. 223-240.

Cambier, Agnès (2013), «Enjeux mémoriaux et littéraires des fictions pour la jeunesse autour de la Shoah», Repères, n° 48, p. 51-68.

Chartier, Anne-Marie & Hébrard, Jean (2000) Discours sur la lecture : 1880-2000, Paris, Fayard.

Chartier, Roger (1985/2003), «Du livre au lire», in Pratiques de la lecture, Paris, Payot & Rivages, p. 81‑117.

Chevallard, Yves (1985), La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné, Grenoble, La Pensée Sauvage.

Conférence Intercantonale de L'instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin (2012). Plan d’études romand, CIIP.

De Pietro, Jean-François & Schneuwly, Bernard (2003), «Le modèle didactique du genre : un concept de l’ingénierie didactique», Les Cahiers Théodile, n° 3, p. 27‑52.

Dufays, Jean-Louis (2006), «La lecture littéraire, des « pratiques du terrain » aux modèles théoriques», Lidil. Revue de linguistique et de didactique des langues, n° 33, p. 79-101

Finet, Béatrice (2018), «Rôles du personnage dans les romans historiques pour la jeunesse», Le français aujourd’hui, 201 (2), p. 119‑127.

Finet, Béatrice (2019), La Shoah racontée aux enfants, une éducation littéraire ?, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble.

Franck, Orianna (2017). A la recherche de l’archiélève lecteur à travers l’analyse du geste de planification : rôle des élèves dans les modifications de séquences d’enseignement, Thèse de doctorat, Université de Genève.

Gabathuler, Chloé (2016), Apprécier la littérature : la relation esthétique dans l’enseignement de la lecture de textes littéraires, Rennes, Presses universitaires de Rennes.

Houssais, Yvon (2011), «Représentations du Moyen Âge dans la littérature de jeunesse : clichés et ruptures (2000-2006)», In Médiévalités enfantines : du passé défini au passé indéfini, C. Cazanave & Y. Houssais (dir.), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, p. 157‑170.

Jaubert, Martine, Lalagüe-Dulac, Sylvie & Louichon, Brigitte (2013), «Les fictions historiques : un objet littéraire, éditorial et scolaire qui interroge les frontières», Repères, n° 48, p. 7‑16.

Louichon, Brigitte (2016), «Introduction», In Fictions historiques pour la jeunesse en France et au Québec, B. Louichon & S. Brehm (dir.), Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, p. 11‑20.

Louichon, Brigitte (2018), «Images et littérature dans les manuels : quelle(s) image(s) de la littérature?», in Enseigner la littérature en dialogue avec les arts : Confrontations, échanges et articulations entre approches didactiques, J.-C. Chabanne (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 159‑174.

Manson, Michel (2013), «Roman historique», in Dictionnaire du livre de jeunesse : la littérature d’enfance et de jeunesse en France, I. Nières-Chevrel & J. Perrot (dir.), Paris, Editions du cercle de la librairie, p. 822‑825.

Petitjean, André (1998), «La transposition didactique en français», Pratiques, 97 (1), p. 7‑34.

Raimond, Anne-Claire (2018) «Fonctions et finalités didactiques du roman historique pour la jeunesse au collège», in Fictions médiévales pour la jeunesse, Y. Houssais (dir.), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, p. 133‑148.

Reuter, Yves (2004), «Analyser la discipline : quelques propositions», La Lettre de l’AIRDF, 35 (2), p. 5‑12.

Ronveaux, Christophe & Schneuwly, Bernard (2018), Lire des textes réputés littéraires : disciplination et sédimentation : enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Berne, Peter Lang.

Schneuwly, Bernard (1995), «De l’utilité de la «transposition didactique», in Didactique du français : état d’une discipline, J.-L. Chiss, J. David, & Y. Reuter (dir.), Paris, Nathan, p. 47‑62.

Schneuwly, Bernard (2009), «Le travail enseignant», in Des objets enseignés en classe de français, B. Schneuwly & J. Dolz (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 29‑44.

Schneuwly, Bernard, Dolz, Joaquim & Ronveaux, Christophe (2006) «Le synopsis : un outil pour analyser les objets enseignés», in Les méthodes de recherche en didactiques : actes du premier séminaire international sur les méthodes de recherches en didactiques de juin 2005, M.-J. Perrin-Glorian & Y. Reuter (dir.), Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, p. 175‑189.

Schneuwly, Bernard & Ronveaux, Christophe (2021), «Une approche instrumentale de la transposition didactique», Pratiques, n° 189‑190. https://doi.org/10.4000/pratiques.9515

Thaler, Danielle, & Jean-Bart, Alain (2002), Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, roman d’aventures, Paris, L’Harmattan.

Thévenaz-Christen, Thérèse & Leopoldoff, Irina (2014), «Les supports d’enseignement de la lecture et leurs entours», in La lecture enseignée au fil de l’école obligatoire : l’exemple genevois, T. Thévenaz-Christen (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 170‑212.

Védrines, Bruno (2020), «Enseignement de la fiction et connaissance», Recherches, n° 72, p. 47‑63.

Pour citer l'article

Diane Boër, "Place(s) et fonction(s) de l’image dans la lecture de fictions historiques pour la jeunesse en français ", Transpositio, n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image, 2024http://www.transpositio.org/articles/view/place-s-et-fonction-s-de-l-image-dans-la-lecture-de-fictions-historiques-pour-la-jeunesse-en-francais

Objets littéraires iconotextuels: travailler avec l’image pour interpréter le message

Comment ne pas appauvrir l’expérience du rapport à l'image dans un enseignement de littérature attentif à l'expression verbale?

Objets littéraires iconotextuels: travailler avec l’image pour interpréter le message

Introduction

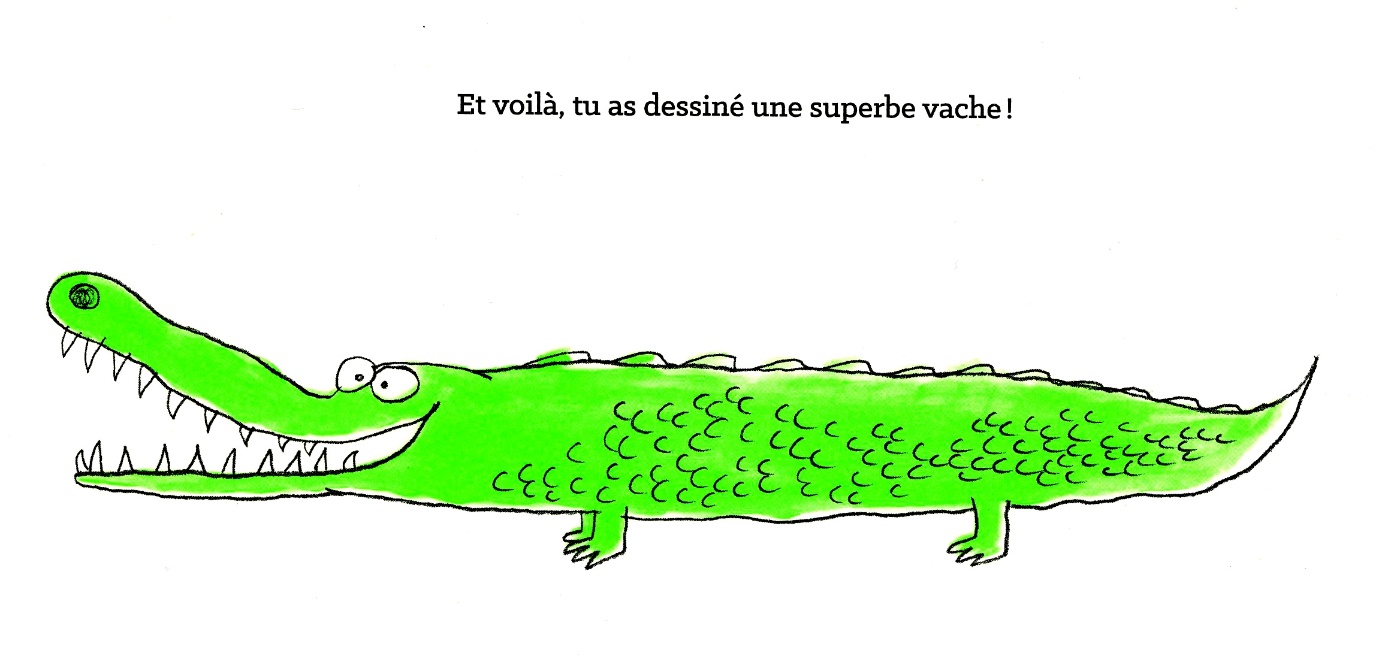

Figure 1: Extrait de Rice & Badel (2015) Le meilleur livre pour apprendre à dessiner une vache

Comme le montre la Figure 1, les objets littéraires considérés dans cette contribution ne sont pas des textes accompagnés d’illustrations mais présentent une littérarité conjointement portée par un texte et une ou plusieurs images (Mitchell, 2013; Tauveron, 1999 & 2000). Construits sur le concept d’iconotexte (Nerlich, 1990), ces récits se composent de manière indissoluble de texte(s) et d’image(s) qui, par leur confrontation, mettent en tension de manière dynamique deux modalités sémiotiques sans les confondre (Montandon, 1990). En dirigeant l’attention vers le récit, les images comme les textes y dénotent leurs objets par leur coprésence (Peirce, 1997; Lefevre, 2011). Enseigner la lecture, la compréhension et l’interprétation d’un récit iconotextuel suppose ainsi de considérer à parts égales le rôle du texte et des images dans la production de sens.

En raison de l’organisation disciplinaire de l’institution scolaire liée au morcèlement des savoirs, l’image qui coconstruit un récit de manière multimodale trouve difficilement sa place dans les modélisations didactiques (Leclaire-Halté, 2008; Lépine, 2012; Lacelle et al, 2017; Lebreton Reinhard & Aubert, 2022). Lorsque l’image est prise en compte, c’est dans le rapport qu’elle entretient avec le texte qui reste le prisme par lequel l’enseignant·e est invité·e à utiliser ces supports.

La réflexion placée au centre de cette contribution s’appuie sur une approche sémiologique de ces objets littéraires pour en proposer une transposition didactique. L’enseignement-apprentissage de la littérature à l’école relevant majoritairement du travail du sens (Falardeau, 2003), l’approche sémiologique permet de partir de la réception du message et donc du sujet-lecteur pour élaborer un dispositif didactique.

L’anthropologie du sens (Michel, 2017) dissocie la compréhension de l’interprétation et permet de clarifier une confusion courante dans l’enseignement de la littérature (Falardeau, 2003). L’interprétation constitue cette compréhension différée lorsque le sens ne se donne pas spontanément. Dans le cas du récit iconotextuel, l’activité de compréhension dégage le potentiel sémantique et sémiotique de chaque modalité alors que l’activité d’interprétation, par la mise en relation du potentiel de chaque registre sémiotique, recontextualise la tension dynamique qu’ils génèrent à l’échelle du récit. Or les caractéristiques différentes de ces deux médiums mis en coprésence complexifient une lecture alors plurisémiotique (Kress, 2010; Kress & Van Leeuwen, 2006) et posent des défis à l’enseignement de cette littérature. Le sens issu de la combinaison d’un texte et d’une image générant une tension dynamique au niveau sémiotique, la coconstruction est laissée au sujet-lecteur-récepteur qui n’a d’autre choix que de considérer l’ensemble des signes (Mitchell, 2013). L’approche disciplinaire, donc «par le texte», conduit ainsi à un décalage entre l’enseignement et la réception individuelle du récit (Leclaire-Halté, 2008).

En se basant sur une expérience menée grâce à la collaboration d’enseignant·es, de chercheur·euses et de didacticien·nes, la présente contribution rappelle le rôle de l’image sur la fabrication de sens en contexte narratif et propose un dispositif didactique. Le développement d’un outil testé par des enseignant·es dans le canton de Neuchâtel en Suisse dans les dispositifs des «Lecture-philo» entreprend de faire de la complexité des supports littéraires iconotextuels un levier pour travailler le rapport à soi et à l’autre. En effet, le champ de l’interprétation permet et oblige même le sujet-lecteur à négocier et renégocier cette signification complexe coconstruite par un texte et des images, ces dernières pouvant, «comme le texte, faire l’objet d’interprétations erronées (Tauveron, 2002: 49)».

Issus du courant anglosaxon des Social semiotics (Jewitt, 2011), l’approche multimodale des supports actuels permet de donner une place à la sémiose individuelle, entendue comme ce processus dynamique de signification impliquant le signe, son objet et son interprétant·e (Peirce, 1997), en dépassant l’approche verbocentrée. Le travail conjoint de l’image et du texte en contexte narratif est ici envisagé comme un outil au service du développement d’une compétence essentielle en didactique de la littérature: comprendre qu’on a compris.

Cadre théorique et problématisation

Nous nous centrons ici sur l’enseignement-apprentissage de la lecture d’un objet littéraire composite car construit sur l’interdépendance du texte et de l’image. Tous les supports composés de textes et d’images ne constituent pas des iconotextes. Si l’image joue un rôle sur la production de sens de par sa seule présence, le sens de l’iconotexte est conçu comme coporté par les deux registres sémiotiques. En littérature jeunesse, le terme album est utilisé pour qualifier ce type de récit à la complexité singulière puisque les images n’y occupent pas une fonction illustrative (Nerlich, 1990; Tauveron, 2000). Particulièrement proliférante et/ou résistante (Tauveron, 2000), la signification de ces images repose sur la combinaison de plusieurs signes aux caractéristiques intrinsèques différentes. Dans une perspective peircienne (Peirce, 1997) et multimodale (Kress, 2010), cette combinaison ouvre un espace de signification qui contraint une renégociation permanente du sens dont la temporalité permet d’y voir s’immiscer le connu et le vécu. La coprésence du texte et de l’image engendre une production mentale relevant de l’expérience sensible et intellectuelle (Bordron, 2011). En catégorisant les différences et les similitudes entre le texte et l’image, le sujet-regardant mobilise l’ensemble de ses connaissances et de ses expériences, expliquant la diversité des interprétations possibles des images (Rabatel, 2022).

Nos récentes recherches sur le rôle de l’image en contexte narratif (Lebreton Reinhard & Attanasio, 2022; Lebreton Reinhard & Aubert, 2022; Lebreton Reinhard & Azaoui, sous presse; Lebreton Reinhard & Kohler, 2023) montrent que l’activité de lecture d’un album commence par les images, notamment en raison de notre aptitude supérieure à traiter l’information visuelle (Gibson, 1950; Haupt & Huber, 2008). L’image, qui ne se décode pas, constitue ainsi la première voie d’accès au récit, voire la seule avant l’entrée dans l’écrit des élèves.

Les compétences littéraciques attendues chez le sujet-lecteur doivent donc lui permettre de prendre en charge de manière autonome les modalités verbales et visuelles puisque c’est dans leurs relations que le sens se construit. L’image, par la rapidité de sa perception, reste une opportunité pédagogique puisqu’elle offre au jeune sujet-lecteur le pouvoir d’accéder au récit même partiellement alors que les études démontrent que l’adulte s’en remet prioritairement au texte pour construire sa compréhension (Hétier, 2015; Leclaire-Halté, 2008).

Si de nombreux·ses auteur·ices maintiennent un flou conceptuel entre les termes compréhension et interprétation, voire les utilisent comme synonymes (Falardeau, 2003), l’anthropologie du sens (Michel, 2017) distingue les deux en considérant l’interprétation comme une compréhension différée lorsque le sens ne se donne pas spontanément. Dans le cas du récit iconotextuel, l’activité de compréhension peut ainsi permettre de saisir chacune des modalités dans son potentiel sémantique et sémiotique alors que l’activité d’interprétation vise la mise en relation de ces modalités et donc la recontextualisation de leurs relations à l’échelle du récit. Si la sémiose fonctionne de manière systémique et dynamique avec les signes qui s’offrent à elle, parvenir à décomposer le sens potentiel du texte et de l’image dans une étape de compréhension avant de les mettre en relation pour faire des choix dans le contexte du récit lors de l’interprétation permet au processus d’enseignement-apprentissage de transmettre des connaissances et des compétences littéraciques complexes.

Comme le montre la Figure 1, le verbal ne permet pas de saisir que l’animal dessiné est un crocodile ou que le texte s’adresse à un·e destinataire qui n’a pas dessiné une vache. Toute abstraction du texte ou de l’image supprime ici de facto l’accès au message: «Ce que tu as dessiné, c’est un crocodile!». La coconstruction du sens est laissée au sujet-lecteur qui doit négocier la signification pour produire le sens. Conjointement, c’est dans cette activité de construction du sens que se situe l’esthétisme littéraire voire l’expérience esthésique permise par la combinaison lorsqu’on comprend qu’on a compris. Didactiquement, que faire ici de l’image qui non seulement contredit le texte mais pilote le message? Comment dépasser l’identification du crocodile par l’observation?

L’image, porteuse d’un message propre, est énonciative. Passée l’identification d’un crocodile par analogie au connu, comment signifie-t-elle ce crocodile? Que disent du crocodile signifié la forme, la couleur, la position, le cadrage, l’interaction avec le spectateur, etc.? Pour les théoriciens de l’image (voir par exemple Emmanuel Alloa, Max Imdahl, Groupe Mu, Georges Didi-Hubermann, Jean-François Bordron), l’image trouve son sens dans la manière dont elle nous donne à voir ce qu’elle nous donne à voir. Par conséquent, elle s’analyse, notamment dans la manière dont elle traduit le monde et interagit avec le sujet-regardant (Alloa, 2010; Kress & Van Leeuwen, 2006). En qualité de «traduction», son approche verbale est inévitable mais ne doit en aucun cas appauvrir l’expérience qu’elle représente. En effet, l’image ne dispose pas de caractéristiques alphabétiques, elle ne se décode donc pas; elle n’a pas d’équivalence verbale et ne pourra donc jamais être totalement restituée par la langue.

L’image à laquelle nous nous intéressons est une image particulière puisque dans un récit iconotextuel, l’image n’est image que dans le contexte narratif dans lequel elle s’inscrit. Elle n’a aucune existence propre – le texte non plus d’ailleurs – et, si elle peut et doit être prise en charge vu le rôle qu’elle joue dans la construction de sens, elle demeure inséparable du texte. Si les disciplines des arts visuels et des sciences de la communication nous fournissent une partie des outils pour aborder l’image, ces derniers ne sont pas suffisants ici puisqu’en arts visuels comme en histoire de l’art, l’image constitue une fin en soi, en création comme en réception. La discipline s’attache à la signification DE l’image et non la signification PAR l’image. Dans l’objet littéraire considéré ici, l’image est au service d’une narration, participe de la matérialité du récit et est donc médiatrice du message. Si la part verbale du récit est prise en charge par la didactique du français, la part iconique trouve difficilement sa place dans le cloisonnement disciplinaire de l’enseignement. La prise en charge didactique et pédagogique des images en contexte narratif fait ainsi défaut dans les pratiques actuelles, avec les conséquences que pointent Leclaire-Halté (2008), Lépine (2012), Lacelle et al. (2017), Lebreton Reinhard & Aubert (2022): l’approche par la langue écrite uniquement est inadaptée aux caractéristiques de l’album.

La prise en charge de l’image se limite au rapport qu’elle entretient avec le texte selon la typologie établie par Van der Linden (2006), dans des tâches qui ne permettent pas de considérer comment l’image signifie ce qu’elle signifie. Cette prise en charge demeure donc verbocentrée. Van der Linden (2008) elle-même, dont l’approche n’a pas une vocation directement didactique, montre les limites de sa typologie en analysant la variabilité des relations qu’entretiennent le texte et les images dans les supports littéraires iconotextuels au regard du rôle complexe que jouent les images.

Par conséquent, comment dépasser la monstration des images par l’enseignant·e pour travailler le récit iconotextuel dans toute sa complexité? Quels outils mobiliser pour accompagner le processus d’interprétation propre aux albums? Que travailler dans les albums dès lors qu’ils convoquent autant de prérequis iconiques, culturels, langagiers, accordent une telle confiance au sujet-lecteur et laissent une telle liberté interprétative?

C’est à ces questions que le matériel présenté dans la partie suivante a cherché à répondre.

Méthodologie

Dans le but de proposer une prise en charge didactique des objets littéraires iconotextuels qui permette de respecter leurs caractéristiques et d’utiliser leur potentiel pédagogique, une communauté de pratiques a été créée pour concevoir du matériel d’accompagnement de livres mis à disposition en série dans les médiathèques des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel en Suisse. Cette communauté de pratiques réunit des enseignant·es, des chargé·es de missions du service de l’enseignement du canton de Neuchâtel pour la scolarité obligatoire (cycles 1, 2, 3) et les autrices en qualité de chercheuse et didacticienne du français. Pour chaque livre, le matériel d’accompagnement est conçu collectivement et testé par les enseignant·es des cycles concernés, modifié au besoin, puis publié aux éditions de la HEP-BEJUNE dans une collection intitulée «Lecture-philo».

Dans un objet littéraire iconotextuel, la tension dynamique générée par la coprésence de deux registres sémiotiques induit une forte implication personnelle du sujet-lecteur en raison de la production de sens qui lui incombe. L’enseignement doit ainsi permettre d’utiliser le support pour ses caractéristiques narratives en développant tout d’abord la compréhension puis l’interprétation iconotextuelle. Notons qu’un support littéraire comme l’album appelle davantage d’interprétation qu’un support fonctionnel qui en raison de sa visée utilitaire doit être compris le plus directement possible (Simard, Dufays, Dolz & Garcia-Debanc, 2010: 232).

Cette implication du soi, du rôle des représentations et des références personnelles permet en outre le développement de compétences du sujet-lecteur en formation générale. Une telle perspective confère ainsi à la démarche pédagogique une visée largement transversale.

Une première thématique, très ancrée dans l’actualité scolaire et constituant ainsi une problématique à la fois individuelle et collective, a fait l’objet des deux premières années de travail collaboratif: «le harcèlement». Pour couvrir les trois cycles de la scolarité obligatoire (1, 2, 3), trois albums ont été choisis:

-«Rouge»1 est le récit d’un enfant qui, sur la base d’une remarque anodine, se retrouve stigmatisé et harcelé pour sa timidité rendue visible par ses joues continuellement rouges;

-«Un renard dans mon école»2 est le récit d’un élève qui voit l’arrivée d’un camarade dans son école. Ce camarade le harcèle et, à mesure que ses intimidations se développent en nombre et en type, prend la forme d’un renard puis d’un loup puis d’un tigre;

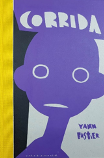

-«Corrida»3 est le récit d’une situation de harcèlement visible uniquement dans les images et coconstruit par un texte vantant la manière de faire une corrida.

Ces trois albums sont des récits coconstruits par le texte et les images. Pour en permettre une exploitation pédagogique, chaque matériel propose un ensemble de cinq séances. Quatre d’entre elles sont dévolues à la compréhension et l’interprétation de l’album et la cinquième est systématiquement consacrée à la tenue d’une discussion à visée philosophique sur la thématique du harcèlement.

Pour enseigner la compréhension et l’interprétation, les activités ciblent le texte, les images et leur combinaison iconotextuelle. L’enseignement se fait de manière explicite. Chaque séance débute par la présentation de l’objectif aux élèves et un rappel des stratégies de compréhension à mobiliser (CIIP, 2023). La séance se termine par un temps de rétroaction, au cours duquel l’enseignant·e reprend oralement le déroulement des tâches, puis institutionnalise les savoirs. Pour la discussion à visée philosophique, les élèves apprennent à formuler un avis critique, à se décentrer et à développer leur compréhension du monde et de l’altérité. En supplément des objectifs disciplinaires du Plan d’Études Romand ancrés en français dans les axes thématiques Compréhension de l’écrit et Accès à la littérature, le matériel permet de travailler la compréhension et l’interprétation de l’image en contexte littéraire.

Selon l’approche multimodale, nous proposons d’utiliser les outils développés par Kress et Van Leeuwen (2006) sur l’image en contexte plurisémiotique. Leurs travaux empiriques étayent la signification par l’image et les données produites montrent que toutes les composantes de l’image jouent un rôle sur le sens à construire: les formes dominantes, les lignes de force, la circulation du regard, les personnages, les actions et les réactions, les couleurs, la lumière, la profondeur, l’énonciation visuelle, l’interaction avec le spectateur, le cadrage, la profondeur, l’iconicité, la mise en scène, le champ et le hors-champ, les références culturelles et visuelles, etc.

Le travail du texte propose, lui, d’utiliser les outils fondamentaux sur le genre textuel dans la mesure où «comme outil d’enseignement, le genre fixe des significations sociales complexes» (Dolz & Gagnon, 2008). Dans un album ou sur tout autre support, un texte possède des caractéristiques qui sont identiques à celles d’autres textes qui ont été rédigés selon les mêmes dimensions: visée, situation de communication, principes communicatifs, réalisation matérielle, contenu, structure et textualisation/langue. Dans la mesure où, comme tout objet de recherche, les débats sur le concept de genre restent ouverts, les outils mobilisés pour leur identification ont volontairement été sélectionnés dans une référence romande, les «modèles didactiques des genres textuels», qui servent actuellement de socle à une partie des nouveaux moyens d’enseignement du français (Conti et al., 2022).

La prise en charge didactique d’un support narratif iconotextuel

Si l’image est perçue très rapidement, à la différence du texte, cette apparente accessibilité immédiate dessert son caractère interprétable. Nous proposons donc, pour «ralentir» sa signification, d’étapiser son approche didactique en respectant la distinction essentielle entre les activités de compréhension et d’interprétation (Falardeau, 2003). La compréhension est l’étape qui suit le décodage du texte, réorganise les informations pour les rendre intelligibles. Ce travail débouche sur la capacité à reformuler ce qui a été saisi par les sens. L’interprétation quant à elle est la direction que le sujet décide de prendre et qu’il pourra justifier. C’est d’ailleurs dans cette aptitude à la justification qu’il faudra concentrer la tâche de l’enseignement puisque le sens de l’album est à construire par la coprésence de texte(s) et d’image(s) et ne peut donc jamais être entièrement validé. Si la tradition herméneutique a toujours placé l’interprétation comme postérieure à la compréhension car plus complexe, le processus est dynamique, de surcroit lorsqu’il s’agit de combiner texte et image, et le sujet-lecteur négocie et renégocie en permanence le sens donné aux différentes composantes du message lors de la remise en contexte à l’échelle du récit.

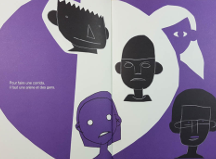

Le dispositif décrit ci-après travaille l’album Corrida, illustré et écrit par Yann Fastier.

Figure 2: extraits de l’album Corrida de Yann Fastier

L’album (Figure 2) présente une succession d’images relatant une situation de harcèlement mise en présence d’un texte vantant la manière d’organiser une corrida, pratique culturelle espagnole mettant en scène un homme et un taureau qui s’affrontent jusqu’à la mort de l’animal.

L’enjeu de compréhension principal de l’album Corrida provient du rapport discontinu (Lebreton Reinhard & Aubert, 2022) entre le texte et les illustrations. La dureté et la violence du message destine la séquence à des élèves de 9e année - cycle 34.

Séance 1: Les élèves sont tout d’abord amenés à découvrir le titre, par étapes, sans voir l’album. Tout le travail sur le champ lexical de la corrida mène ensuite à des activités permettant de définir le concept de corrida.

Séance 2: Suite à la consolidation du concept de corrida via des tâches textuelles, les élèves découvrent la première et la quatrième de couverture de l’album. Il leur est proposé d’observer et analyser la typographie du titre. À ce stade débute le travail sur les illustrations, processus dynamique structuré en 4 étapes: observer, décrire, analyser et interpréter. Cette prise de contact est menée par l’enseignant·e qui guide les élèves, par ses consignes: Observez attentivement la première et la quatrième de couverture et répondez à la question «Que peuvent ressentir ces deux personnages?». Pour vous aider à répondre, une liste d’émotions est proposée. Sélectionnez-en deux au minimum et reportez-les dans la colonne correspondante». Observez la façon dont le titre est écrit. Que pouvez-vous en dire?

Le document destiné à l’enseignant·e liste des réponses possibles afin de faciliter les régulations interactives lors des échanges: Écriture difficile à déchiffrer. Lettres pas ajourées. «Corrida» fait immédiatement penser à la tradition espagnole de la tauromachie qui est un sujet controversé et chargé d'émotions. Rien qui évoque l’Espagne, à part la couleur jaune. Le C et le A de «Corrida» font penser à des cornes (cornes du taureau). Violet qui reprend la couleur de la cape du torero.

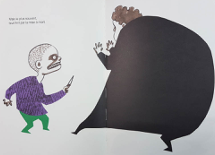

À chaque étape du dispositif, les élèves sont en mesure de justifier leurs interprétations. Afin de permettre l’engagement de chacun·e dans des tâches concrètes, les élèves remplissent par exemple un tableau dans lequel, pour chacune des deux illustrations de 1re et 4e de couverture, ils et elles doivent associer des émotions aux personnages dans la 1re colonne et justifier leur choix en 2e colonne en listant les éléments des illustrations. L’enseignant·e dispose du tableau rempli (Figure 3) afin de faciliter le travail de régulation en cours d’action.

Figure 3: extrait du guide de l’enseignant·e

La suite consiste à émettre des hypothèses sur le possible contenu de l’histoire, par écrit, après que les stratégies de compréhension mobilisées depuis la 1re année ont été rappelées.

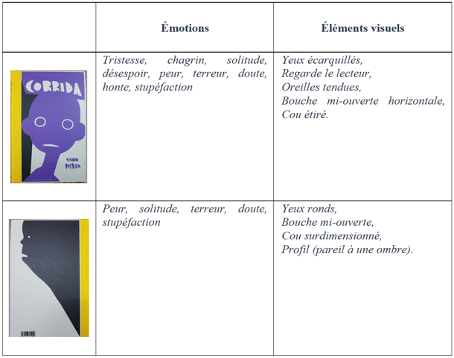

L’enseignant·e épingle les affiches du Moyen d’enseignement romand (MER) comme références pour la suite (Figure 4).

Figure 4: extrait des affiches des stratégies de compréhension du MER

Chaque séance se clôt par des rétroactions sur les procédures des élèves et le recours aux stratégies. Pour cette séance 2, l’enseignant·e est guidé vers des exemples de rétroactions:

- Lors de cette séance, vous avez observé attentivement tous les éléments présents sur la première et quatrième de couverture afin de les combiner avec des termes qui peuvent leur être associés.

- Vous avez sélectionné certaines propositions, jugées pertinentes et en adéquation avec les éléments visuels et vous en avez en écarté d’autres.

- Etc.

Séance 3: les élèves vont découvrir l’album complet, en partant d’abord du texte qu’ils et elles reçoivent sur un document séparé. Il est précisé que les images vont leur être montrées ensuite. Pour décomposer le processus, les modalités textuelle et visuelle sont traitées séparément pour faciliter l’accès à l’analyse:

Pour faire une corrida, il faut une arène et des gens,

un matador et ses assistants,

et un taureau.

Les assistants excitent le taureau…

le fatiguent.

Le sang ne tarde pas à couler.

Pour le matador, c’est le moment d’entrer en scène.

C’est le moment pour lui de montrer son habileté, et son courage.

Parfois, l’animal parvient à se défendre…

Mais le plus souvent, tout finit par la mise à mort.

Le fait qu’un texte singulier présente des caractéristiques communes à d’autres textes produits dans des situations similaires permet son repérage comme exemplaire d’un genre (Dolz & Gagnon, 2008). À ce stade, en l’absence des illustrations, l’hypothèse la plus probable après cette première rencontre avec le texte mène à l’identification d’une sorte de guide pour réussir une corrida, un texte appartenant au regroupement des genres de textes dont la visée est de régler des comportements, «de dire comment faire».

Une comparaison du texte de Corrida est faite avec une recette de Pain maison pour guider la réflexion sur les différences de visées. Les élèves ont pour tâche d’essayer de reformuler les deux textes au moyen d’un résumé en commençant par: C’est l’histoire de…

Si le texte de Corrida peut se résumer ainsi: «C’est l’histoire d’une corrida qui implique un taureau ainsi qu’un matador et ses assistants qui vont mettre à mort l’animal pour faire spectacle», le texte de la recette Pain maison ne peut pas se résumer en commençant par C’est l’histoire de.

Chaque élève reçoit alors l’album et est invité·e à le lire d’une traite avant de participer à une discussion collective permettant de faire émerger le fait que le texte ne parle pas d’une réelle corrida. Les élèves réalisent que les premières activités vécues en classe sur le concept de corrida les ont mené·es sur une fausse piste.

Comme lors de la séance 2, un travail est mené sur les ressentis face aux illustrations seules puis face au message iconotextuel de l’album. Le processus d’analyse des images à travers les 4 étapes sera spécifiquement mis en œuvre dans la séance 4.

La rétroaction de cette séance permet à l’enseignant·e de formaliser avec ses élèves que le choix d’un genre textuel apparemment non narratif pour ce qui est bien une narration à l’échelle du récit iconotextuel est délibéré et vise à faire réagir les sujets-lecteurs:

- Vous avez constaté que le texte de Corrida peut être résumé en quelques phrases, alors qu’un texte qui règle les comportement (Pain maison) ne peut pas être résumé en raison de sa nécessité à transmettre des détails précis et des étapes spécifiques si on veut pouvoir confectionner le pain.

- Le genre est un choix de l’auteur. Habituellement, à lui seul, le genre fournit des informations qui guident le sujet lecteur en l’aidant à anticiper sur le contenu et le but du texte. Ici, l’auteur a volontairement fait ce choix «multigenre» pour nous mener sur une fausse piste et nous forcer à réagir.

L’interaction des images et du texte qui permet d’accéder au message est formalisée également:

- En plus du genre littéraire, vous avez constaté que les images jouent un rôle crucial dans la compréhension d’un album. Illustrations et texte font passer un message dans lequel l’auteur cherche à susciter des émotions chez son public.

- En associant les images et le texte, vous avez vécu une expérience de lecture plus immersive. Dans le cas présent, vous avez réalisé que le personnage qui joue le rôle du taureau représente en réalité une victime de harcèlement. En parcourant l’album en entier, vous avez ressenti des émotions plus ou moins fortes.

Séance 4: l’analyse des doubles-pages se fait de manière approfondie, dans le but de développer chez les élèves des outils pour observer et comprendre des illustrations de manière critique.

Pour saisir ce processus dynamique, nous proposons de travailler en quatre étapes successives avec les élèves. Les deux premières portent sur la compréhension et les deux suivantes sur l’interprétation. Si le respect de la temporalité du processus permet de décomposer l’analyse pour y ancrer connaissances et compétences chez les élèves, chaque étape peut requestionner la précédente puisque la tension générée par les deux registres sémiotiques décuple la (re)négociation du sens du récit. Le travail d’analyse s’appuie sur un processus d’objectivation visant l’identification, la formulation d’hypothèses, la sélection et la proposition de signification argumentable.

Étape 1: observer

La pratique, toute évidente et naturelle qu’elle parait, demande du temps. Il faut donc accorder aux élèves du temps pour observer l’image avec rigueur, comme le ferait un·e scientifique devant son microscope qui, grâce au seul regard, devient spécialiste de ce qu’il ou elle a vu. Car l’observation désigne l’action de porter consciemment attention à l’objet de l’observation dans le but d’accroitre sa connaissance. Aucun critère ni aucune consigne n’oriente cette étape qui doit rester la plus ouverte possible.

Étape 2: décrire

La description, seconde étape de la compréhension, est une traduction verbale de l’observation. Si elle constitue une réduction de l’observation puisque l’image ne peut avoir d’équivalence verbale stricte, elle permet de consigner dans le détail tous les choix faits par l’illustrateur. Pour ritualiser la pratique, les élèves peuvent être invité·es à faire l’inventaire de tout ce qu’ils et elles voient comme le ferait un·e détective qui ne sait pas encore ce qu’il ou elle cherche.

Sur la base de cet inventaire, les élèves mobilisent leurs connaissances pour qualifier objectivement chaque élément observé. Ici, l’enseignant·e accompagne la réflexion en proposant de décrire les formes, les lignes, les personnages, ceux qui agissent et ceux qui réagissent, les couleurs, la lumière, la profondeur, qui ou que regardent les personnages, le cadrage, la profondeur, les ressemblances et les différences avec des images connues et reconnues, la mise en scène, ce qui est visible et ce qui est supposé, etc.

Étape 3: analyser

C’est la première étape de l’interprétation. Elle s’appuie sur les deux opérations précédentes et vise à mettre en relation les éléments observés, inventoriés, qualifiés. Cette mise en relation suppose de sélectionner les composantes de l’image qui, prises ensemble, produisent du sens. C’est également l’étape à laquelle les connaissances référentielles sont mobilisées, notamment pour expliquer la mise en relation des éléments. La visée didactique principale de cette étape est d’ailleurs la justification par les élèves de ce qu’ils et elles avancent, justification qui permet de mobiliser les deux étapes précédentes et d’apporter les connaissances référentielles, de les actualiser si elles existent.

En fonction du degré de complexité des images ou de l’exercice de mise en relation, l’enseignant·e peut renverser l’approche en demandant aux élèves de modifier chacune des composantes identifiées de l’image pour vérifier si la signification proposée reste la même. Cette approche dialogique favorise le questionnement chez l’élève et développe sa conscience critique. Par exemple, sur la figure 2, si le personnage en noir était proportionnellement plus petit que l’autre personnage, la signification de la scène serait-elle la même? Si le personnage qui tient un couteau regardait le spectateur, la signification de la scène serait-elle la même?

Étape 4: interpréter

C’est l’étape de la recontextualisation dans le récit, de la formulation d’hypothèses et de la proposition de signification. L’interprétation est une création du sujet-lecteur qui va au-delà du support original. Toute proposition n’est valable que justifiée grâce à tout ce qui est connu sur la double-page concernée et dans l’ensemble du récit, grâce au texte ET aux images. Le mécanisme de l’inférence abductive est ici mobilisé puisqu’il s’agit pour les élèves de créer des hypothèses explicatives pour parvenir, par déduction, à une conclusion concordante dans la combinaison du texte et des images.

C’est également l’étape de (re)mobilisation du texte signifiant directement relié à l’image considérée mais également de toutes les informations narratives cumulées jusque-là.

L’analyse du texte offre le même potentiel sémantique d’exploration des significations. En mobilisant ses connaissances et en repérant les pensées des personnages, le sujet-lecteur peut lever les inférences liées à la fausse piste du genre textuel et la visée réelle de l’auteur. Le travail mené en amont sur le lexique spécifique et le concept de la corrida permet de mettre en relation ces connaissances nouvellement acquises et la voie sur laquelle la modalité textuelle veut nous emmener: on nous RACONTE quelque chose sur un ton neutre et coupé de la situation d’énonciation.

La confrontation de l’analyse de l’image avec le texte permet de qualifier le rapport qu’entretiennent certains éléments verbaux avec certains éléments iconiques. Cette relation n’étant pas applicable à l’ensemble d’un récit iconotextuel ou même d’une double-page, cette étape de comparaison des informations fournies par le texte à celles fournies par l’image permet de requestionner l’étape de l’analyse et les significations possibles de l’image comme du texte. Cette renégociation offre l’opportunité de questionner les hypothèses proposées pour chaque modalité et de travailler la justification puisque l’ensemble de l’analyse aura permis de décomposer l’image comme le texte en autant d’éléments pouvant fonder les propositions de signification.

Pour rendre concret notre propos, nous proposons de partager une partie du matériel d’analyse des images élaboré pour travailler l’album Corrida de Yann Fastier.

L’analyse de l’album Corrida, qui avait fait l’objet d’une publication (Lebreton Reinhard & Richard, 2020), a permis d’arrêter le choix de trois objets de savoirs pour leur rôle particulièrement significatif dans la construction et la progression du récit:

- - L’énonciation visuelle ou le rôle confié au sujet-lecteur par les images

- - La matérialité du récit ou le rôle joué par les formes, les couleurs et les matières de l’album

- - La topographie des doubles-pages ou la mise en scène visuelle du récit

Pour chacun, les quatre étapes font l’objet de pistes de travail avec les élèves dont nous restituons des extraits.

L’énonciation visuelle ou le rôle confié par les images au sujet-lecteur:

Exemple 1

Pour l’étape d’observation, c’est la première de couverture qui est choisie (Figure 2.1).