Le plan d’études romand actuel (2010){{https://www.plandetudes.ch/francais}}, dans la mouvance des orientations de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) de 2006, présente la littérature comme l’une des composantes de la discipline « français », au même titre que la compréhension ou la production de textes et la maîtrise du fonctionnement de la langue, et ce pour l’ensemble de la scolarité obligatoire. Ainsi, la voie gymnasiale{{La voie gymnasiale aboutit au certificat de maturité (l’équivalent pour la France du baccalauréat général).}} s’inscrit aujourd’hui, non dans la rupture, mais dans le prolongement de l’école obligatoire en ce qui concerne l’enseignement de la littérature. Or, si cette situation peut nous paraître aller de soi, elle résulte d’un processus sur le long cours, la littérature française n’ayant pas toujours eu la place et la fonction qu’elle a aujourd’hui, non seulement au primaire, mais également au secondaire.

- n°1 Justifier l’enseignement de la littérature

- n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes

- n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature

- n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature

- n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée

- n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives

- n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image

- Sylviane Ahr - Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature

- Bertrand Daunay - Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"

- Judith Émery-Bruneau - D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature

- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufay, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande

- La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins

Articles récents

- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufay, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande

- Zeina Hakim & Anne Monnier - Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image

- Jan Baetens - Enseigner Proust illustré

- Daniel Delbrassine - Genres et écriture d’invention: préparer la transposition par la comparaison entre deux formes (BD/roman) d’un récit

- Barbara Hurni-Siegrist - Accompagner des enseignant·es pour parler des illustrations: Le cas du projet «La Fontaine à l’école numérique»

L’approche historico-didactique pour penser l’avènement du texte littéraire dans l’enseignement du français (Suisse romande, 1850-1930)

L’approche historico-didactique pour penser l’avènement du texte littéraire dans l’enseignement du français (Suisse romande, 1850-1930)

1. Introduction

Le plan d’études romand actuel (2010)1, dans la mouvance des orientations de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) de 2006, présente la littérature comme l’une des composantes de la discipline «français», au même titre que la compréhension ou la production de textes et la maîtrise du fonctionnement de la langue, et ce pour l’ensemble de la scolarité obligatoire. Ainsi, la voie gymnasiale2 s’inscrit aujourd’hui, non dans la rupture, mais dans le prolongement de l’école obligatoire en ce qui concerne l’enseignement de la littérature. Or, si cette situation peut nous paraître aller de soi, elle résulte d’un processus sur le long cours, la littérature française n’ayant pas toujours eu la place et la fonction qu’elle a aujourd’hui, non seulement au primaire, mais également au secondaire.

Mais qu’entend-on par «littérature» ici? L’étude de Caron (1992) nous rappelle que le mot littérature dérive du latin litteratura qui désigne au départ le fait de savoir lire et écrire et, par extension métonymique, la connaissance des grands textes qui permet de bien lire et de bien écrire. Avec les lexicographes du XVIIe siècle, le terme désigne avant tout une compétence. Ainsi, dans le dictionnaire de l’Académie de 1694, on trouve l’expression avoir de la littérature, le terme littérature renvoyant ici aussi bien à des textes scientifiques qu'artistiques. Ce n’est qu’au cours du XVIIIe siècle que la littérature va se restreindre progressivement aux ouvrages à visée esthétique, devenant un synonyme de Belles Lettres, avant de s’en démarquer définitivement:

Belles Lettres affirmait une préoccupation prédominante du bien-dire dans l’étude des objets de langage. La multiplication des occurrences de littérature, non marqué à cet égard, ne traduirait-elle pas un recul de cette «utilisation» du texte? Autrement dit, n’assiste-t-on pas au passage d’un commentaire voué à l’acquisition d’un art langagier vers un discours plus «désintéressé», moins «instrumental» que savant, spéculatif, érudit, voire scientifique avant la lettre? (Caron 1992, : 189)

Le passage des Belles Lettres à la littérature se répercute dans le champ scolaire à la fin du XIXe siècle (Houdart-Mérot 1998). Ce processus va de pair avec le déclin des humanités classiques et la disparition du cours de rhétorique, supplanté par une discipline nouvelle, le «français». Savatovsky (1999) rappelle en effet qu’en France le «français» tel que nous le concevons aujourd’hui se met en place à cette période autour de trois principes:

- dans les collèges et les lycées, l’inversion de subordination entre les langues anciennes (grec et latin) et le français, ce dernier n’étant plus un auxiliaire des langues classiques mais une langue étudiée pour elle-même3;

- à l’école primaire, l’enrichissement progressif de la «formule des apprentissages fondamentaux» (Savatovsky 1999 : 37) –lire et écrire– par l’introduction de nouveaux savoirs liés à la langue nationale: projet scolaire d’acculturation et projet politique de francisation, en lieu et place des patois;

- dans les deux ordres d’enseignement, la mise en place de nouveaux exercices, «véritables éléments fédérateurs de la discipline en voie de constitution, et qui permettent d’allier à nouveaux frais la connaissance de la langue et celle de la littérature» (Savatovsky 1999 : 37).

Qu’en est-il en Suisse romande? Quand la littérature française entre-t-elle dans la sphère scolaire et sous l’influence de quels facteurs? Que recouvre alors cette notion et que vient-elle éventuellement remplacer? Par quels exercices est-elle abordée en classe? Et quels acteurs de la sphère scolaire jouent un rôle dans ce processus?

2. Précisions méthodologiques

Pour traiter ces questions, cette recherche prend appui sur la démarche historique et mobilise donc les outils de l’historien: recueil de sources, constitution de corpus et recours à la périodisation pour saisir le développement de la discipline observée. Ainsi, cette étude, tout en se centrant sur un empan temporel circonscrit –du milieu du XIXe au premier tiers du XXe siècle– s’appuie sur un vaste corpus archivistique (plans d’études, programmes, manuels scolaires, revues professionnelles) recueilli dans trois cantons: Genève (GE), Vaud (VD) et Fribourg (FR).

L’analyse de ces sources se fait ensuite sous deux angles complémentaires: d’une part, la place et les finalités assignées par les différents acteurs du monde politique et scolaire à la littérature dans l’enseignement du «français» au primaire et au secondaire; d’autre part, le choix des corpus, ainsi que celui des exercices et des approches privilégiées pour aborder ce corpus. Pour ce faire, deux concepts didactiques sont mobilisés. Il s’agit d’abord de la disciplinarisation, qui désigne le processus d’organisation progressive des savoirs en disciplines scolaires en lien avec la généralisation de la forme scolaire moderne qui s’opère tout au long du XIXe siècle (Hofstetter & Schneuwly 1998/2001)4. Il s’agit ensuite de la sédimentation des pratiques, selon laquelle l’enseignement est toujours le produit de pratiques provenant de différentes strates historiques (Schneuwly & Dolz 2009 ; Ronveaux & Schneuwly 2018).

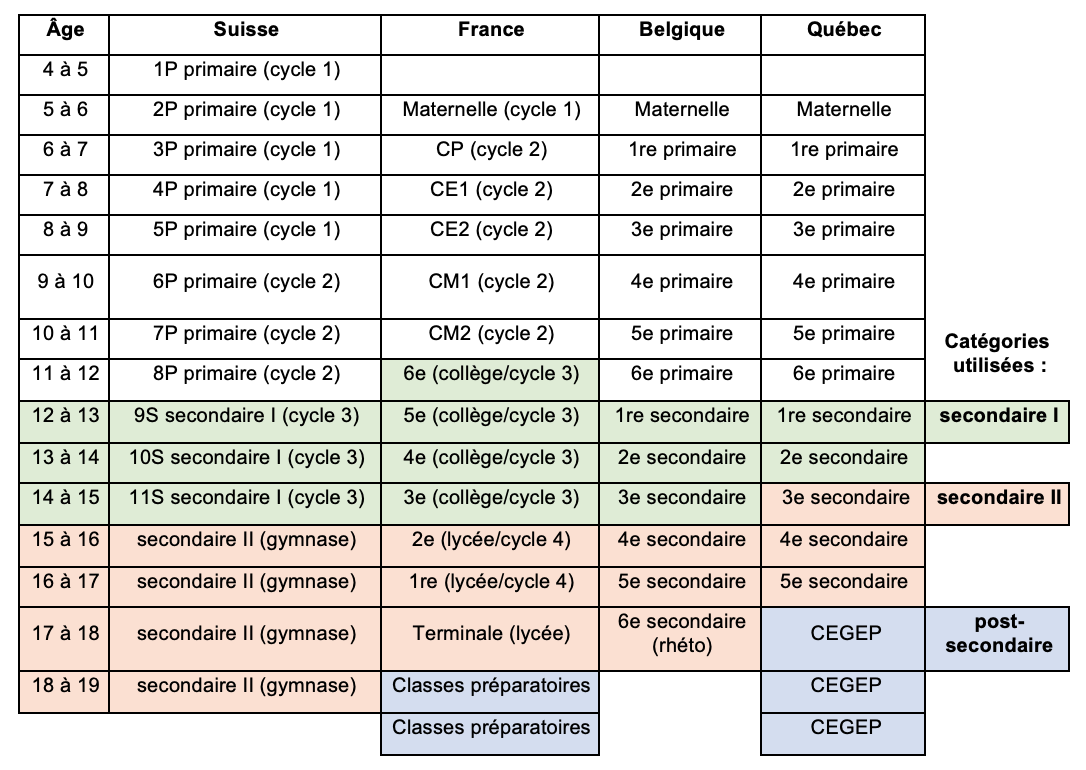

Qui plus est, cette recherche prend en compte les deux ordres d’enseignement, primaire et secondaire. Elle se centre cependant pour le primaire sur les degrés intermédiaires et supérieurs (élèves de 9 à 15 ans environ), et pour le secondaire, sur le collège (élèves de 10 à 15 ans environ) et le gymnase (élèves de 16 à 18 ans environ)5, afin de mieux saisir quand la littérature française entre dans les classes et ce qu’elle vient éventuellement remplacer6.

Enfin, cette étude recourt à un jeu d’échelles. Tout en se situant au niveau de la Suisse romande, elle met en lumière certaines spécificités cantonales7, en lien avec deux facteurs : canton catholique (FR) versus cantons protestants (VD et GE) ; canton ville (GE) versus cantons ruraux (VD, FR). De même, des comparaisons ponctuelles avec la France permettent de mettre en exergue les spécificités de la Suisse romande en ce qui concerne l’avènement de la littérature dans la sphère scolaire au cours de cette période, mais aussi les circulations d’idées entre les deux contrées francophones.

Dans le texte qui suit, nous retraçons le processus d’entrée de la littérature au primaire et au secondaire en nous focalisant successivement sur trois périodes significatives. Nous nous centrons dans un premier temps sur les années 1850-1870, qui se caractérisent par le cloisonnement des ordres primaire et secondaire, chacun poursuivant des finalités très différentes, avec toutefois une ouverture à de nouveaux exercices et objets d’enseignement. Nous nous intéressons ensuite à la période allant des années 1870 aux années 1910, marquée par l’entrée du texte littéraire dans les corpus des deux ordres d’enseignement et l’émergence de l’explication de texte. Nous terminons avec une focale sur les années 1910-1930, période à laquelle les corpus et les exercices relatifs à la littérature se stabilisent. Enfin, notre propos est illustré par la présentation d’un ouvrage scolaire représentatif de chacune des périodes susmentionnées.

3. Les prémices d’un enseignement de la littérature (1850-1870)

Au début du XIXe siècle, le primaire et le secondaire ne sont pas destinés aux mêmes publics d’élèves. La plupart des écoliers –filles et garçons– effectuent leur scolarité à l’école primaire, centrée sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Le collège accueille, quant à lui, les garçons issus des familles aisées. Son programme, fidèle à l’idéal humaniste, est centré sur l’apprentissage du grec et du latin. Après 15 ans, les jeunes gens ont la possibilité de continuer leurs études à l’Académie.

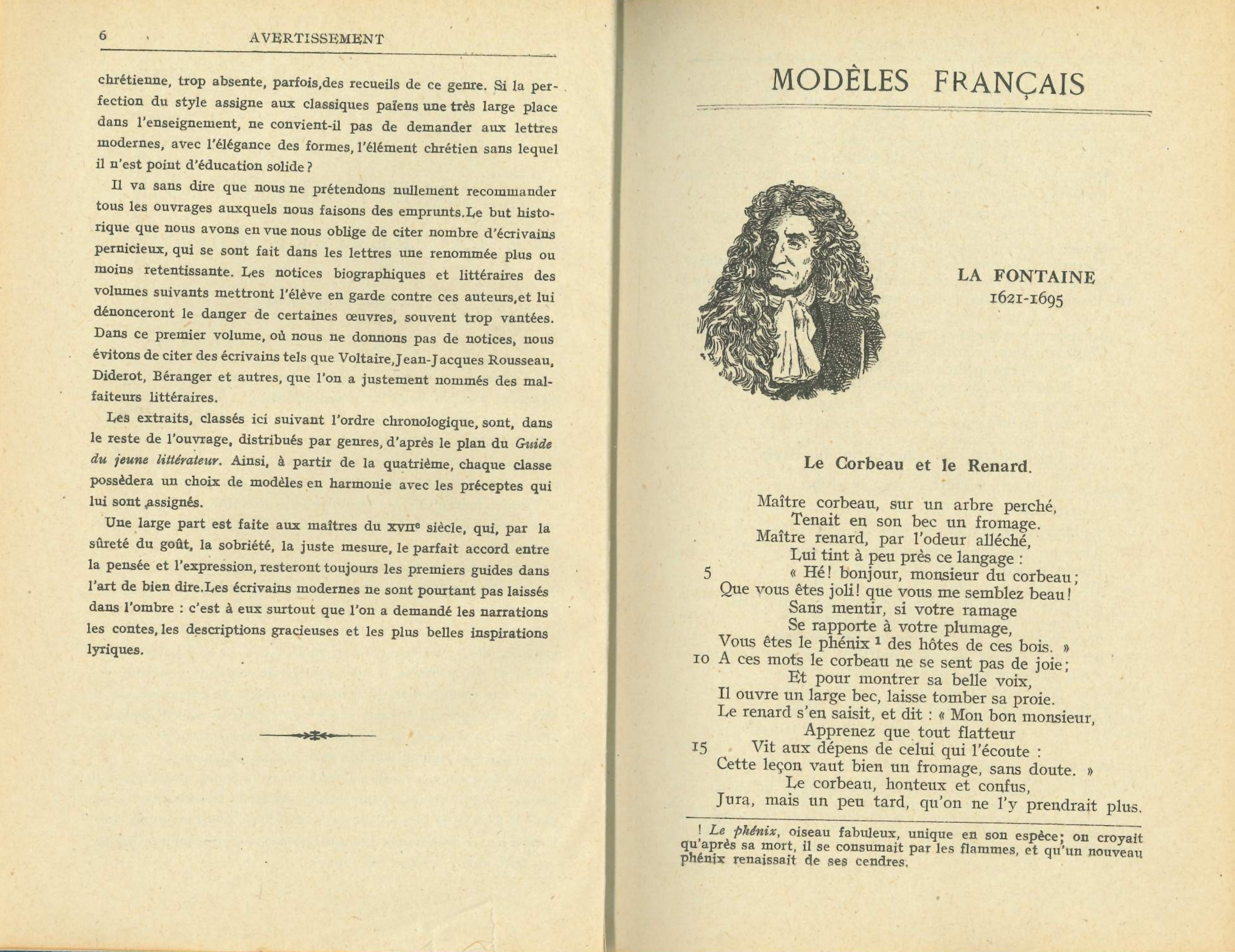

Ce qui tient alors lieu de littérature française dans les collèges, ce sont, comme en France8, les Belles Lettres, soit un «corpus d’auteurs français, essentiellement des dramaturges, des historiens et des prédicateurs du XVIIe» (Gabathuler & Védrines 2018 : 44). L’enseignement prodigué au primaire vise l’acquisition des rudiments et ne laisse pas de place à la littérature.

Or, dès les années 1850, cette situation change sous la pression de facteurs à la fois politiques et sociaux (Hofstetter & Monnier 2015). En effet, l’instruction publique se met en place dès les années 1830, par le biais d’une série de règlements et de lois, au sein de chaque canton. Ce processus est renforcé par la Constitution fédérale de 1848 qui confère officiellement la responsabilité de l’instruction publique aux autorités cantonales. Dans ce contexte, la prise de pouvoir des Radicaux à cette même période, aussi bien dans les cantons de Vaud, Genève et Fribourg, est déterminante. Ceux-ci ont en effet la volonté de développer l’instruction publique et de la faire progresser, pour l’ajuster aux nouveaux besoins d’une société elle-même en évolution. Ainsi, la construction des systèmes scolaires en Suisse romande va se traduire, dès les années 1850, par une remise en cause du paradigme des humanités classiques, non sans impact sur la nature et la fonction des textes littéraires.

3.1. Une esquisse d’ouverture vers la compréhension des textes au primaire

Au milieu du XIXe siècle, l’enseignement primaire est encore très orienté vers la maîtrise des rudiments9. Ainsi, l’enseignement de la lecture reste principalement focalisé sur l’apprentissage du mécanisme pour parvenir à une lecture courante. En guise d’illustration, les analyses de Barras (1988) font état, pour le canton de Fribourg, de pratiques de lecture centrées sur les aspects mécaniques de l’apprentissage de la lecture, «l’intelligence» du texte, pour reprendre le terme usité à l’époque, n’important guère. Les recommandations exposées par A. Biolley dans la revue pédagogique l’Educateur en 1866 vont également dans ce sens : la lecture courante doit essentiellement porter sur la prononciation, l’observation de la ponctuation et les liaisons. Cependant, la série d’articles proposée par Biolley (1866) ne se limite pas à la lecture courante, ce dernier y ajoutant parmi les «espèces principales de lecture» (Biolley 1866 : 300), la lecture intelligente et la lecture expressive. Ces formes de lecture portent sur la compréhension du texte par l’élève qui se matérialise dans les programmes (ou équivalents10) par la prescription d’«explications» et de «comptes rendus».

Les prescriptions contenues dans les programmes sont très succinctes mais laissent à supposer que les explications sont essentiellement données par le maître. A titre d’exemple, dans le plan d’études vaudois paru en 1868, la leçon de lecture devient raisonnée et comporte des exercices d’intuition qui sont avant tout des questions précises posées par l’enseignant11 qui permettent aux élèves de mieux comprendre les textes.

Concernant les supports, les indications sont également vagues, comme en témoignent les prescriptions du programme genevois de 1852-1853 : des «livres élémentaires» pour les élèves de deuxième et troisième année ; des «livres moins faciles» pour les élèves de quatrième année ; enfin, des «livres plus difficiles» pour les élèves de cinquième année.

Néanmoins, l’analyse du corpus d’ouvrages pour l’enseignement de la lecture en usage à cette époque12 met en évidence que l’apprentissage du mécanisme s’effectue sur des tableaux de lecture, les élèves pratiquant ensuite la lecture courante sur des romans adaptés à la jeunesse dans les cantons protestants (Tinembart 2015), ou encore sur des textes religieux (Bible et catéchismes) dans le canton de Fribourg. C’est une visée instructive qui prédomine alors, la lecture courante se pratiquant sur des textes au caractère encyclopédique, moralisant ou éducatif, permettant à l’élève d’acquérir des connaissances utiles à son éducation.

Les différentes autorités cantonales sont à la recherche active d’ouvrages répondant à cette visée. Le canton de Vaud organise tout au long du XIXe siècle une série de concours pour doter les maîtres d’ouvrages scolaires de lecture destinés à l’enseignement. Les programmes de concours permettent aux auteurs d’alors de connaître les attentes des autorités et aux chercheurs d’aujourd’hui de mieux saisir la conception de la lecture et de la littérature des divers acteurs de l’époque.

Ainsi, dans l’école primaire vaudoise, la première trace laissée par les autorités scolaires relative à une préoccupation liée à la littérature remonte au Programme des concours pour la publication de livres élémentaires(1840)13. En effet, il s’agit pour les futurs auteurs de «conduire les jeunes élèves à lire couramment un livre quelconque, en leur offrant des exercices gradués de prononciation, et des lectures progressives, en accord avec les premiers développements de l'intelligence des enfants» (p. 44), mais aussi de leur apporter «toutes les choses bonnes, utiles, propres à concourir au but de l’éducation populaire» (p. 50). De plus, «on ne se fera pas un point d'honneur de n'offrir que des morceaux neufs et originaux: les grands écrivains présentent des pages aussi bien appropriées aux besoins des élèves d'une école primaire qu'elles sont admirées par l'homme du goût le plus cultivé» (p. 53). Enfin, les futurs auteurs sont également encouragés à s’inspirer de la Chrestomathie (1829, 1e éd.) d’Alexandre Vinet14, car son ouvrage offre des «modèles pour la composition» aux écoles primaires. Cette recommandation dénote une influence de l’ordre secondaire sur le primaire, la Chrestomathie de Vinet étant, comme nous allons le voir, un ouvrage conçu pour les élèves du secondaire.

La seconde trace remonte au 25 janvier 1859. En effet, suite à l’expertise d’un ouvrage de lecture, le rapport du Département donne l’autorisation d’éditer l’opuscule bien qu’«on ne saurait lui trouver un mérite réel, ni au point de vue philosophique ou scientifique, ni au point de vue littéraire»15. Certes, il était conseillé aux potentiels auteurs d’ouvrages scolaires de s’inspirer d’«exemples puisés dans les meilleurs écrivains»16, mais c’est encore avant tout le caractère encyclopédique et progressif des textes contenus dans les ouvrages de lecture qui régit le choix des autorités.

Il s’avère que les représentations liées à ce que devrait contenir un ouvrage de lecture destiné à l’école primaire changent dans la décennie suivante. Une volonté institutionnelle de faire entrer la littérature dans les ouvrages scolaires primaires s’exprime alors. En 1865, les cantons romands organisent une seconde Commission intercantonale en vue d’adopter un ouvrage commun pour les degrés intermédiaires (9 à 12 ans) et supérieurs (12 à 15 ans) de la scolarité obligatoire. Cette dernière propose de choisir des textes de complexité progressive allant de courts récits au degré intermédiaire à des morceaux de genres divers, choisis notamment dans la littérature, au degré supérieur.

3.2. Entre Belles Lettres et littérature

Qu’en est-il au collège et au gymnase? L’analyse des programmes de ces deux institutions montre que les années 1850 se situent dans un entre-deux, où l’ancien côtoie le nouveau.

Jusqu’alors centré sur les humanités classiques, le curriculum du collège s’ouvre à des disciplines nouvelles, dont le français, qui s’autonomise par rapport aux langues anciennes et comprend une véritable progression. Ainsi, à Genève (programme de 1859), le jeune homme commence dans les petits degrés par la récitation de morceaux choisis «dans le Manuel»17, pour finir par des exercices de composition en lien avec des «exercices d’analyse grammaticale et littéraire de morceaux en prose et en vers». Ces derniers sont tirés des tomes 1 et 2 de la Chrestomathie de Vinet. De même, dans le canton de Vaud, le programme de «langue française» de 1853 commence dans les premiers degrés par la lecture d’ouvrages d’Histoire adaptés aux enfants18, pour aller vers la «lecture analytique» et la «lecture cursive» de morceaux de la Chrestomathie de Vinet (tome 1, puis 2, puis 3), avec en dernière année l’introduction du Cinna de Corneille. Il n’en demeure pas moins que la lecture de ces morceaux reste au service de la composition qui constitue la finalité de cet enseignement, en vue de l’entrée au gymnase sur lequel souffle cependant également un vent nouveau.

Au gymnase, le cours de rhétorique à Genève (programme de 1859) s’intitule «rhétorique et littérature française». Le programme, sur deux ans, est le suivant : rhétorique et histoire abrégée des principaux genres de prose et de poésie, exercices de composition française, récitation de morceaux choisis tirés du tome 2 de la Chrestomathie de Vinet et récitation de l’Art poétique de Boileau. De même, à Fribourg, les programmes du gymnase de l’Ecole cantonale19 de 1849 et 1857 prescrivent pour le cours de «langue française» le recours aux deux premiers volumes de la Chrestomathie de Vinet20, auxquels s’ajoutent quelques auteurs du XVIIe (Boileau, La Fontaine, Fénélon), utilisés comme supports pour l’«analyse»21, et pour les exercices constitutifs du cours de rhétorique –«étude de modèles» ou encore «essais oratoires».

Ainsi, bien que l’on reste dans un enseignement très imprégné par la rhétorique, l’omniprésence de la Chrestomathie de Vinet dans les programmes des collèges et gymnases des trois cantons inscrit ceux-ci sans conteste dans une ère nouvelle. Dans l’Avant-propos du tome 1 de sa Chrestomathie (1829a), Vinet annonce la singularité de son projet qu’il met en regard des Leçons de Littérature et de morale de Noël et Delaplace (1804-1805):

Aussi les morceaux qui composent le recueil de MM. Noël et Delaplace paraissent-ils avoir été destinés surtout à des exercices de mémoire et de déclamation ; et ils y conviennent parfaitement. [...] Nous voudrions une chrestomathie qui renfermât sinon des ouvrages, du moins des morceaux assez considérables pour qu’on y pût voir déployés une grande partie des procédés nécessaires pour la confection totale de l’ouvrage auquel ces morceaux appartiennent (Vinet 1829a : 8)

L’ouvrage de Noël et Delaplace est un manuel de rhétorique (Douay-Soublin 1997). La littérature, bien que présente dans le titre, est encore un synonyme de «Belles Lettres», dans la mesure où, comme le rappelle Chervel «elle n’est pas en prise sur des ‘œuvres’ ; elle n’a besoin que de morceaux choisis à titre d’illustrations [qui] n’ont pas vocation à être ‘expliqués’ au sens moderne du terme, mais à être appris par cœur et imités» (Chervel 2006 : 488-489).

Or, le projet de Vinet est tout autre, même si sa visée reste rhétorique, car au service d’une composition centrée sur l’elocutio qui «seule a du prix à nos yeux» (Vinet 1829a : 7). Son point de départ est en effet l’enseignement de la langue française et de la littérature, non pas en contexte francophone, mais en contexte germanophone. Il s’agit d’abord pour Vinet, qui enseigne à Bâle, de proposer à ses élèves d’apprendre le français en lisant et en traduisant des extraits issus des grands textes de la littérature française. Le tome premier, La Littérature de l’Enfance, est d’ailleurs accompagné d’un lexique français-allemand fait par un ami de l’auteur. Dans ce cadre «expliquer» signifie donc «traduire».

Comme le rappelle Rambert (1930) cependant, Vinet a aussi songé aux écoles françaises en élaborant son anthologie. Plaçant sa réflexion sur l’enseignement de la littérature «à la croisée d’une visée morale de l’éducation, d’une ambition progressiste de l’école et d’une attention patiente aux textes» (David 2017 : 12), Vinet a l’ambition de faire lire en classe les auteurs classiques du XVIIe, mais aussi certains auteurs contemporains «avec les soins attentifs et la précieuse lenteur qu’on apporte à celle des classiques anciens» (Rambert 1930 : 174). Vinet s’en explique lui-même dans la préface de la première édition du tome 2 intitulé Lectures pour l’adolescence:

On a lieu de s’étonner que la méthode suivie dans nos écoles pour la lecture des auteurs latins et grecs ne soit appliquée, avec les modifications convenables, à la lecture des classiques de la langue maternelle. [...] Les circonstances qui m’ont porté à faire usage de cette méthode dans l’enseignement de la littérature française à de jeunes étrangers m’ont fourni l’occasion de me convaincre qu’elle est applicable, dans ce qu’elle a d’essentiel, au cas de jeunes gens lisant sous la direction d’un maître les chefs-d’œuvre de leur propre langue. (Vinet 1829b : 1-2)

Dans cette première édition, il ne développe cependant pas sa propre méthode, mais invite les enseignants à recourir avec leurs élèves à la méthode de Rollin22.

La Chrestomathie de Vinet comprendra 30 rééditions successives jusqu’en 1930. Dès la deuxième édition de 1833, elle devient rapidement un «best-seller». Intéressons-nous à présent à ses contenus.

3.3. La Chrestomathie de Vinet

Vinet, passionné d’œuvres littéraires, a à cœur de rédiger une Chrestomathie dont les extraits sont tirés «des chefs-d’œuvre classiques» (Vinet 1829a : IX). Ceux-ci doivent permettre «d’apprendre à les imiter sous le triple rapport de la langue, du style et de la composition générale, en un mot sous le rapport de l’art d’écrire, tel que Buffon le concevait» (Vinet 1829a : IX). La première édition du Tome 1 de 1829 destinée aux collégiens de 12-14 ans se compose de neuf parties ayant pour titres : narrations fictives (6 extraits), biographies (4 extraits), histoire (7 extraits), voyages (3 extraits), descriptions (2 extraits), genre didactique (3 extraits), dialogues (8 extraits), lettres (4 extraits) et poésies réparties en fables (25 fables), narrations (6 extraits) et scènes (2 extraits). La plupart des auteurs23 sont présentés sous la forme d’une courte biographie.

Si Vinet sélectionne des morceaux, c’est parce qu’un ouvrage complet «est hors de proportion avec la capacité de l’enfant ou le degré de ses connaissances philosophiques» (Vinet 1829a : V). Cela évite aussi à l’instituteur de devoir lui-même choisir les extraits. Ceux qu’il propose sont courts (en moyenne dix pages pour les textes narratifs et descriptifs) car «dans la jeunesse, ce sont les détails qui nous frappent et nous séduisent ; des figures neuves, des images éblouissantes, des expressions originales nous paraissent l’essentiel de l’art d’écrire» (Vinet 1829a : VII). Le grand choix de lectures proposé peut être «coordonné à l’enseignement grammatical» (Vinet 1829a : VIII) et permet de «retrouver dans un morceau d’histoire la plupart des éléments du talent de l’historien, dans un morceau d’éloquence les principales conditions qui constituent l’orateur, et ainsi des autres genres» (Vinet 1829a : VIII). Enfin, les morceaux sont organisés afin que «la marche du facile au difficile, du simple au composé, y fût suivie autant que possible, soit à l’égard du style, soit à l’égard des idées» (Vinet 1829a : IX) ; pour ce faire, une table des matières particulière permet à l’enseignant de concevoir la progression entre les textes. Enfin, Vinet a porté son choix sur les écrivains «qui font autorité en fait de langage et de style» (Vinet 1829a : IX) et les «talents contemporains» dans le but de «présenter la langue française avec toutes les acquisitions qu’elle a faites jusqu’à nos jours» (Vinet 1829a : X).

Vinet ajoute à la seconde édition (1833) 26 nouveaux extraits dont neuf appartiennent à une nouvelle sous-partie intitulée «poésie lyrique». Ces ajouts concernent tous les thèmes, mais essentiellement les lettres et les fables. Sur les 114 extraits que contient la deuxième édition de la Chrestomathie, Tome 1, les auteurs sont essentiellement français (seulement quatre Suisses figurent parmi eux). Un tiers des textes sont de Fénélon, La Fontaine, Florian et Madame de Sévigné. Nous trouvons 48 extraits d’auteurs du XVIIe siècle, 33 extraits du XVIIIe siècle et 28 extraits émanent de contemporains de Vinet encore vivants, dont 15 ajoutés dans la deuxième édition. Cet ajout démontre que l’auteur s’informe des nouveautés littéraires de son époque et souhaite que son ouvrage reste d’actualité.

4. Littérature et disciplinarisation du «français» (1870-1910)

La période couvrant la fin du XIXe et le début du XXe siècle se caractérise par l’avènement des «Etats enseignants» (Hofstetter 2012) qui, suite à la Constitution fédérale de 1874, vont entériner l’obligation scolaire jusqu’à 15 ans. Cette obligation entraîne alors la création d’institutions et de filières au niveau secondaire, d’enseignement général, mais aussi professionnel. Il s’agit en effet d’une part de répondre aux besoins de l’industrie qui se développe en Suisse et qui requiert des ouvriers qualifiés, d’autre part de préparer une élite à l’entrée dans les universités et les écoles polytechniques qui sont créées à cette période.

Chaque canton institue de fait un système scolaire, avec un ordre secondaire, constitué d’un degré inférieur et d’un degré supérieur, et désormais articulé à l’ordre primaire. Cette première phase de démocratisation de l’enseignement (Hofstetter & Monnier 2015), qui se traduit par l’ouverture du secondaire à tous les publics d’élèves, entraîne de fait la mise au rebut officielle des humanités classiques, au profit de disciplines nouvelles, dont le «français». Cette dernière s’étend rapidement sur l’ensemble du système, entraînant progressivement la montée vers le secondaire de certains manuels de lecture conçus pour le primaire supérieur, ces derniers étant élaborés sur le modèle de la Chrestomathie de Vinet.

4.1. Vers l’explication de texte (littéraire) au primaire

L’enseignement de la lecture au primaire prend une autre dimension à partir des années 1870. Les trois dernières décennies du XIXe siècle voient en effet s’amplifier le processus de disciplinarisation du «français» amorcé dans les années 1850, processus qui se caractérise notamment par une articulation de la lecture et des éléments relatifs à la langue (grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire) dans un dispositif dont l’aboutissement est la composition. Dans ce processus, en partie influencé par les proposition du Père Girard, pédagogue fribourgeois, le livre de lecture devient progressivement central24, comme l’illustre ce propos tenu dans l’Educateur :

Le livre de lecture doit donc devenir désormais le point de départ, le centre de l’enseignement de la langue maternelle comme cet enseignement lui-même doit être le centre des études primaires. C’est à l’étude raisonnée du livre de lecture, que doit se rapporter le résumé grammatical ; c’est sur ce livre de lecture, que doit se régler aussi le cours de style et enfin le cours de composition. (Bourqui 1870 : 336)

Au niveau des prescriptions, on observe une diversification des formes de lecture : à la lecture courante est ainsi ajoutée la lecture expressive25 et le «compte rendu» évolue progressivement vers l’explication, processus qui s’achèvera avec l’avènement de la lecture expliquée dans les premières décennies du XXe siècle.

En continuité avec les prescriptions des années 1850-1860, le compte rendu s’inscrit tout d’abord dans le paradigme de la lecture instructive et morale. Ainsi, le règlement scolaire fribourgeois de 187626 préconise, pour le deuxième cours (élèves de 10-12 ans), d’effectuer le compte rendu «par le moyen d’interrogations de plus en plus générales et propres à orner la mémoire de l’enfant de connaissances utiles et à diriger son éducation morale» (Règlement pour les écoles primaires du canton de Fribourg, 1876). La visée morale de la lecture perdure ainsi jusqu’à la fin du XIXe siècle, comme en témoignent également les prescriptions vaudoises de 1899 : «Sujets en rapport avec les autres leçons. Analyse du contenu, énoncé des faits principaux, comparaison ; préceptes moraux et applications pratiques. Récitation de morceaux choisis» (Plan d’études pour les écoles enfantines et les écoles primaires du canton de Vaud, 1899, degré intermédiaire 2e année).

Cependant, tout en s’inscrivant dans la continuité des pratiques en place, le compte rendu s’oriente progressivement vers la compréhension du texte pour lui-même. On trouve ainsi dans le Programme prescrit pour les écoles primaires du canton de Fribourg de 1886 : «compte-rendu par le moyen d’interrogations de plus en plus générales et de nature à obtenir l’expression claire et correcte des principales idées du texte» pour le premier cours du degré supérieur ; «compte-rendu libre et constituant le résumé oral et correct des idées renfermées dans le texte» pour le deuxième cours du même degré. Le compte rendu s’y effectue essentiellement oralement: d’abord à partir des interrogations du maître, puis librement. Bien que les prescriptions varient en fonction des cantons, une tendance commune semble se dégager : une partie de l’explication porte sur le vocabulaire et la grammaire, une autre partie est consacrée à la compréhension du texte (dégager l’idée générale, énoncer les faits principaux, rechercher le plan, etc.).

Enfin, les mentions relatives aux supports sont très succinctes dans les programmes : morceaux simples (pour les petits degrés), prose et poésie pour la récitation. Cette période voit cependant la parution de deux livres de lecture qui, comme nous allons le voir, annoncent l’entrée des textes littéraires au primaire.

4.2. Un ouvrage primaire et secondaire

En 1865, les cantons romands organisent une Seconde Commission intercantonale en vue d’adopter un ouvrage commun pour les degrés intermédiaires (9 à 12 ans) et supérieurs (12 à 15 ans) de la scolarité obligatoire. Cette dernière propose de choisir des textes de complexité progressive allant de courts récits au degré intermédiaire à des morceaux de genres divers au degré supérieur, choisis notamment dans la littérature. Les premiers livres de lecture adoptés par la Suisse romande (Renz 1871 ; Dussaud & Gavard 1871) en sont de parfaits exemples.

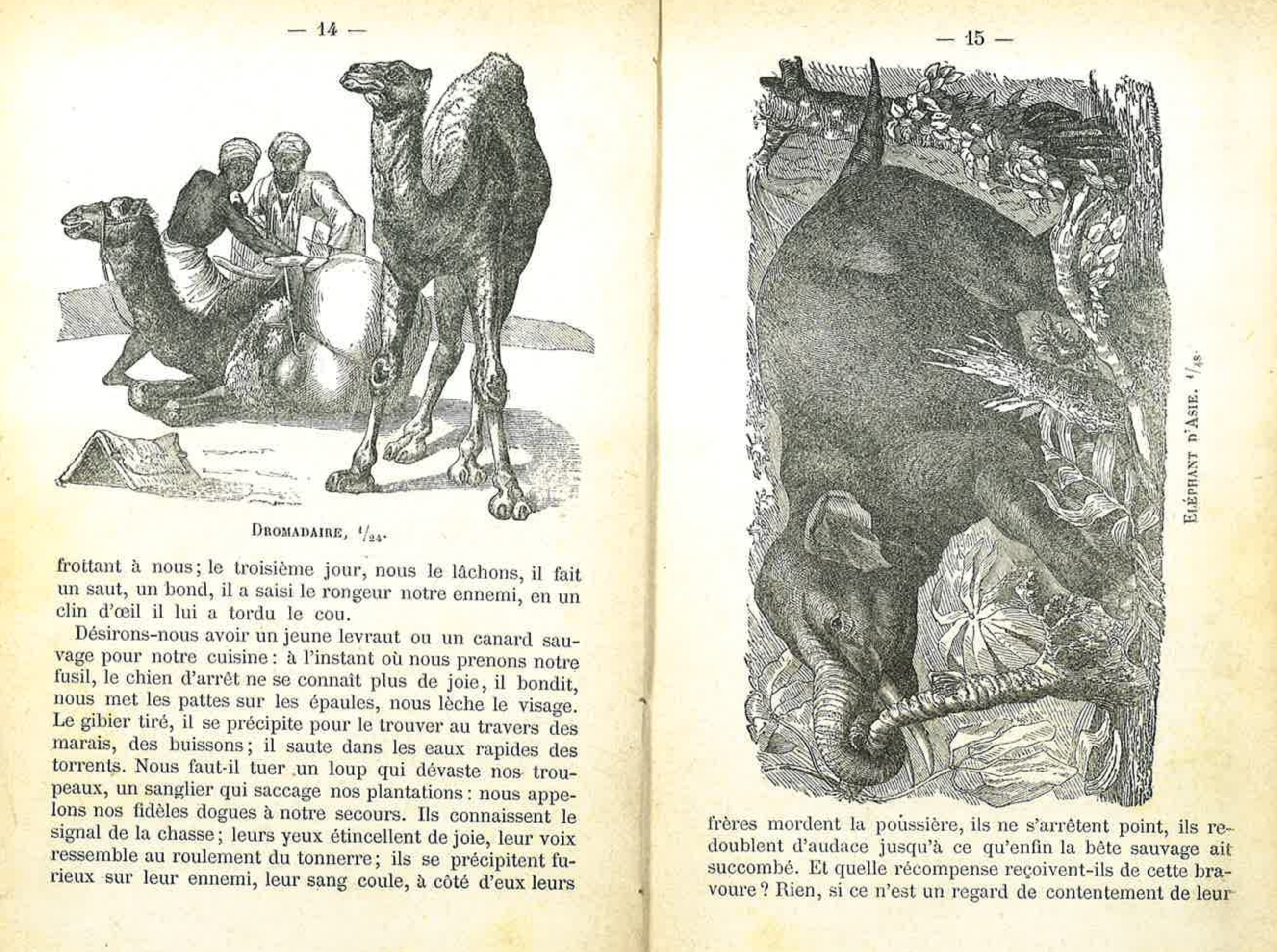

Le Livre de lecture à l’usage de la Suisse romande, degré supérieur de Dussaud et Gavard27 (1871) est destiné à la fois aux degrés supérieurs de l’école primaire vaudoise et genevoise. Les courts morceaux choisis par les auteurs, tous deux enseignants, sont numérotés et regroupés par thématiques qui se répartissent en neuf parties28: histoire naturelle (120 extraits descriptifs dont une moitié est anonyme), descriptions et voyages (16 récits), histoire (15 morceaux), biographies (huit portraits), anecdotes, traits moraux, caractères (21 extraits), style épistolaire (10 extraits de lettres), dialogues en prose (trois extraits de pièces théâtrales), dialogue en vers (trois extraits) et poésie narrative et lyrique (31 extraits).

Force est de constater que les thèmes de science naturelle prennent une grande place dans cet ouvrage annonçant la «leçon de chose», tout en offrant cependant également une place importante à la littérature de Suisse romande (Schneuwly & Darme 2015 ; Gabathuler 2017). Il y a en effet 32 textes d’écrivains suisses essentiellement vaudois et genevois (Agassiz, Vuillemin, Monnard, Porchat ou Töpffer) contre 75 auteurs français. Parmi eux, nous retrouvons certains auteurs déjà présents dans la Chrestomathie de Vinet (1833)29 (Fénélon, Florian, La Fontaine, Molière, Voltaire, Montesquieu, Chateaubriand ou Buffon). Fribourg renonce dans un premier temps à utiliser ce livre de lecture à l’école primaire, mais décide d’en éditer une adaptation en 1882. Celle-ci se divise alors en deux parties clairement identifiées, la partie scientifique et la partie littéraire, dont :

Les morceaux ne sont point choisis au hasard. Ils forment un petit cours de composition donnant des modèles de tous les genres de style, en même temps qu’une histoire littéraire, très succincte sans doute, mais bien suffisante pour les élèves auxquels ce livre est destiné. (Dussaud & Gavard adapté par Fribourg 1882 : 7)

Par l’observation de ces deux éditions, nous pouvons relever un processus de sédimentation : une grande part des auteurs choisis par Vinet (1833) sont repris par Dussaud et Gavard (1871); l’ouvrage propose ainsi une histoire de la littérature adaptée à l’âge des élèves, mais sur le modèle proposé dans le secondaire supérieur qui reste au service de l’enseignement de la composition selon le modèle rhétorique. Les textes sont numérotés, classés par catégories et organisés selon leur complexité.

4.3. Un corpus littéraire au service de nouvelles finalités

L’articulation progressive des degrés inférieurs et supérieurs du secondaire facilite la mise en place d’un «français» unifié sur l’ensemble du secondaire, qui va se caractériser avant tout par un corpus littéraire spécifique. En effet, contrairement à la période précédente où les enseignants s’appuient très largement sur la Chrestomathie de Vinet, le dernier tiers du XIXe siècle peut être considéré comme un moment clé dans l’élaboration de ce qu’on entend aujourd’hui par «littérature» en classe de français.

L’analyse des programmes du Collège cantonal de Vaud (1877, 1891) et des degrés inférieurs du Collège de Genève (1877, 1889) montre que, outre l’ouvrage de Dussaud et Gavard (1871) introduit dans les premiers degrés, la Chrestomathie de Vinet continue à être présente dans les derniers degrés30. Avec l’ouverture du secondaire à un nouveau public d’élèves, le nombre de classe augmente et l’utilisation d’un manuel qui a fait ses preuves permet de garantir une certaine harmonisation dans les pratiques.

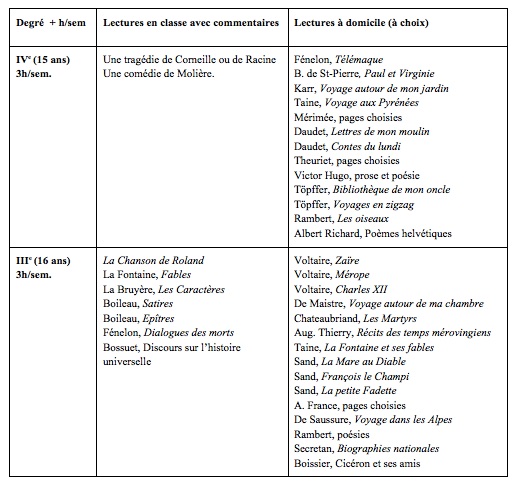

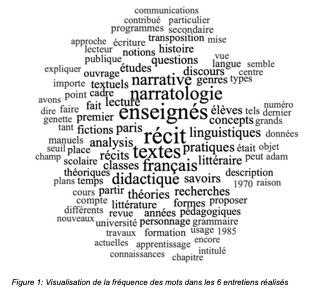

Il n’en est cependant pas de même au secondaire supérieur, où les anthologies tendent à disparaître au profit d’une liste d’auteurs et de textes, élaborée par les enseignants eux-mêmes. Très succincts dans le dernier tiers du XIXe, et limités aux œuvres travaillées en classe de français, ces inventaires s’étoffent au tournant du XXe siècle pour devenir de véritables listes qui comprennent deux sections: les lectures à faire en classe, et –pratique nouvelle– un choix de lectures à domicile:

Les lectures faites à domicile et contrôlées en classe ne sont pas tout à fait une innovation. La plupart de nos établissements possèdent une bibliothèque où les élèves puisent abondamment. Ils continueront, espérons-le. Mais on veut qu’il y ait un plan de lecture graduée, commençant par des morceaux choisis et continuant par des fragments plus étendus des grands écrivains, par des pièces de théâtre, par des morceaux de poésie caractéristiques, de façon que l’enseignement de la littérature, venant à son heure, s’appuie sur des souvenirs précis, sur la connaissance de quelques textes. (Plan d’études pour les collèges et gymnases du canton de Vaud 1910 : 7-8)

Ce phénomène est particulièrement visible dans le programme du Collège de Genève de 1900 (cf. Annexe 1). Le corpus des lectures en classe, tout en conférant une large place aux auteurs du XVIIe siècle –Corneille, Racine, Molière, mais aussi Boileau, Fénélon et Bossuet– est organisé désormais selon une progression chronologique, qui va de la Chanson de Roland aux auteurs du XIXe (Chateaubriand, Musset, Gautier). Ce corpus sert avant tout de support au cours d’histoire de la littérature qui figure désormais à l’épreuve orale de maturité, laquelle comporte trois parties : grammaire française, histoire de la langue française et histoire de la littérature française31.

Le choix des textes proposés en lecture à domicile fait, quant à lui, état d’une sédimentation des pratiques. Ce corpus garde en effet des traces des Belles Lettres, avec une large place donnée aux textes historiques et rhétoriques du XVIIe siècle (Dialogues sur l’éloquence de Fénélon). Pourtant, au sein de cette continuité, le corpus comprend également une très large sélection de textes d’auteurs du XIXe, et offre une place de choix à la nouvelle, avec notamment Les Lettres de mon Moulin et Contes du lundi d’Alphonse Daudet, et au roman, avec par exemple François le Champi et La Mare au Diable de George Sand. Par ailleurs, les auteurs suisses romands (Eugène Rambert), voire genevois (Victor Cherbuliez, John Petit-Senn, Marc Monnier, Rodolphe Töpffer), sont largement représentés, dans la ligne directe du corpus proposé dans le Dussaud et Gavard (1871). On trouve ainsi des poètes, mais aussi des scientifiques (Horace Bénédict de Saussure) et des philosophes (Charles Secrétan).

Autrement dit, on sort avec ce double corpus du paradigme rhétorique où le texte littéraire est là pour être appris par cœur et imité, même si ce dernier perdure à titre résiduel. La lecture de ces textes, en classe ou à domicile, obéit désormais à de nouvelles finalités : l’acquisition d’une culture littéraire large, qui n’est cependant pas détachée de la construction d’une identité helvétique.

En 1911, Henri Mercier32 n’hésite pas à placer la Suisse romande en avance sur la France dans l’élaboration d’un corpus littéraire spécifique au «français» : «dans notre pays, nous n’avons pas certes attendu jusqu’en 1880 pour autoriser les Provinciales, pour donner un laisser-passer à Victor Hugo» (Mercier 1911 : 195). Il n’en demeure pas moins que l’ouverture du corpus aux auteurs modernes ne fait pas l’unanimité au sein du corps enseignant, comme le met en évidence cet article de Charles Favez33, publié la même année dans la Gazette de Lausanne, et qui porte le débat sur la place publique :

Dans l’étude faite au Collège et au Gymnase des grands écrivains français, M. Sensine34, comme M. Bouvier35, donne la préférence à ceux du XIXe siècle, parce, dit-il, que les grands maîtres du siècle de Louis XIV, «tout remarquables qu’ils sont, ont le défaut, au point de vue pédagogique, d’exprimer une autre âme que la nôtre et de parler une langue que nous n’employons plus, tandis que ceux du XIXe expriment notre vie, notre âme, et emploient vraiment notre idiome moderne». Je demande au distingué professeur la permission de discuter ici cette idée. […] A notre époque […] quoi de plus actuel que le caractère de Phèdre ou celui d’Oreste? […] Ce n’est pas tout : il y a encore la langue. […] Certes, personne n’admire plus que moi la prodigieuse invention verbale de Victor Hugo […]. Mais pour la pureté de la langue, il me paraît cependant qu’il faut donner la préférence aux écrivains du siècle de Louis XIV. (Favez 1911).

Au cœur du débat en réalité, la langue : faut-il privilégier les auteurs du XVIIe siècle, qui incarnent un certain idéal de la langue française, ou plutôt les auteurs du XIXe, qui s’expriment avec la même langue que les élèves? Et si l’on maintient les classiques du XVIIe siècle, ne doit-on pas imaginer de nouveaux exercices permettant aux élèves, toujours plus nombreux avec la création d’un secondaire pour tous, de comprendre ces textes, dont la langue n’est plus la leur?

5. De la lecture expliquée à l’explication de texte (1910-1930)

Le début du XXe siècle est marqué par la stabilisation des systèmes scolaires cantonaux qui va de pair avec la stabilisation des disciplines scolaires. Ainsi, le «français» s’organise désormais autour de composantes – grammaire, littérature, lecture, composition – et d’exercices spécifiques. C’est dans ce contexte qu’apparaît un nouvel exercice de lecture – la lecture expliquée – qui va s’étendre sur le primaire et le secondaire.

5.1. Avènement de la lecture expliquée au primaire

A partir des années 1920, l’orientation donnée à la lecture dans le dernier tiers du XIXe siècle s’affirme et se stabilise. Elle se caractérise notamment par la place centrale du texte littéraire dans la composante lecture et la lecture expliquée36 comme exercice phare au primaire (voir également les analyses de Schneuwly & Darme 2015).

Ainsi, en adéquation avec les recommandations figurant dans les préfaces des livres de lecture, les prescriptions recentrent clairement les exercices d’explication sur le texte littéraire. A titre anecdotique, mais révélateur de ce mouvement au niveau romand, on voit apparaître dans la partie pédagogique de l’Educateur une rubrique «Texte littéraire». En outre, on observe l’entrée du terme littéraire, jusqu’ici absent des prescriptions37, dans les programmes des trois cantons parus dans les années 1920-193038. Enfin, on y note l’apparition de la «lecture expliquée»39, qui résulte de la progressive stabilisation des exercices d’explication et de comptes rendus prescrits dès le dernier tiers du XIXe siècle.

Cette nouvelle forme de lecture a été amorcée dans différents articles spécialisés parus dans les revues pédagogiques dans les années 1910, à l’instar de La lecture expliquée par Henri Mercier (1911) et Comment et pourquoi donner des leçons de lecture expliquée par Henri Duchosal40 (1918). Fait significatif de l’articulation entre le primaire et le secondaire, ces deux écrits sont rédigés par des enseignants du secondaire. Celui de Duchosal est même une adaptation pour le primaire supérieur d’un article que ce dernier a publié dans l’Educateur en 1917 pour le secondaire inférieur:

Pensant que notre article sur la lecture expliquée paru dans L’Educateur, au mois de février 1917, et destiné aux établissements d’instruction secondaire, pourrait être aussi de quelque utilité pour les écoles primaires, le Département de l’Instruction publique a bien voulu nous demander de l’adapter à ce degré de l’enseignement en le simplifiant et en le faisant suivre d’exemples concrets qui lui donneraient un caractère pratique (Duchosal 1918 : Avant-propos).

De ces articles se dégagent quelques traits fondamentaux de la lecture expliquée au primaire. Ainsi, pour Mercier, une première phase de l’explication devrait être centrée sur le vocabulaire : «Un autre service de ces premières lectures expliquées devrait être d’enrichir le vocabulaire, le vocabulaire concret s’entend, encore si pauvre» (Mercier 1911 : 199). L’explication devrait être ensuite consacrée à l’étude du plan et à la compréhension des idées contenues dans le texte. La marche à suivre proposée par Duchosal (1918) est différente de celle de Mercier, mais on y retrouve les mêmes composantes, à savoir un travail sur le fond et un travail sur la forme (comprenant la grammaire en sus du vocabulaire). L’ordre des étapes est le suivant:

1. lire le morceau

2. donner le sujet du morceau et préciser le but de l’auteur

3. retrouver le plan

4. expliquer les idées du texte

5. discuter la valeur de celles-ci

6. dégager les caractéristiques formelles du morceau avec une centration sur le vocabulaire et la grammaire

7. procéder au compte rendu, soit à la synthèse de l’explication.

A noter que ce compte rendu pour Duchosal doit être effectué par un élève, les autres étapes de la leçon devant être réalisées sous la forme d’une leçon dialoguée entre maître et élèves.

Dans les prescriptions du primaire toutefois, il n’est pas aussi aisé de saisir en quoi consiste la lecture expliquée dans le détail ni la manière de procéder. En effet, certaines préconisations figurant dans les programmes restent assez vagues, à l’instar des exemples suivants : «Étude élémentaire du contenu et de la forme» (Guide et plan d’études de l’enseignement primaire dans le canton de Fribourg, 1932, degré moyen) ; «Remarques littéraires élémentaires» (Plan d’études pour les écoles primaires du canton de Vaud, 1926 : degré supérieur). Qui plus est, on relève la persistance d’une dimension morale, présente cependant explicitement chez Duchosal (1918), dans le programme fribourgeois de 1932 : «Exciter et développer le goût de la lecture saine et réconfortante par des lectures faites par le maître de pages littéraires et morales captivantes [...]» (p. 32).

5.2. Une nouvelle génération d’ouvrages de lecture

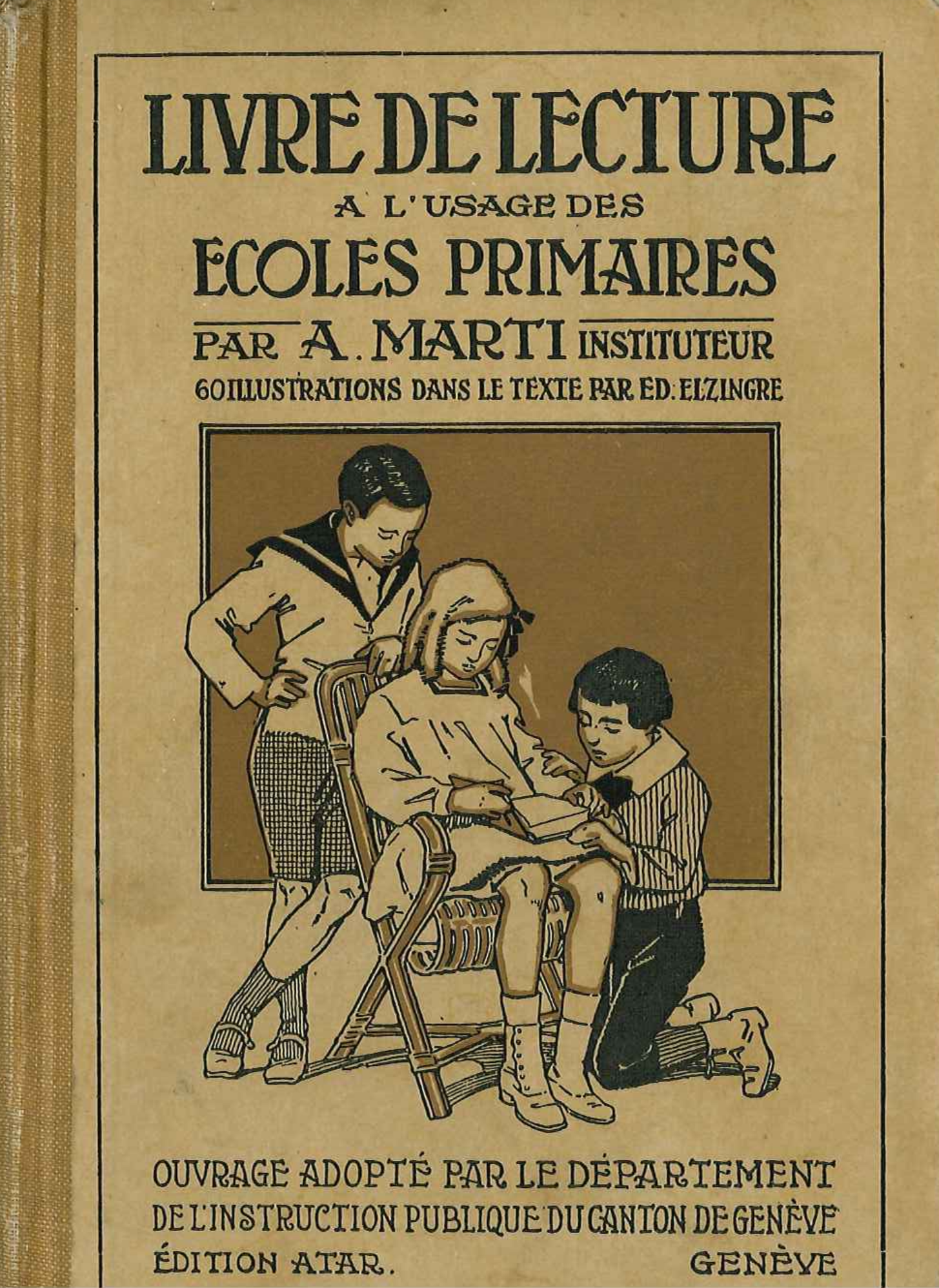

Si la littérature devient prépondérante dans les manuels de lecture au primaire comme au secondaire, désormais, c’est le type de littérature à privilégier qui sera discuté. En 1893, Le Département de l’Instruction publique et des cultes vaudois mandate Louis Dupraz et Emile Bonjour41 pour rédiger deux ouvrages afin de remplacer le Renz (1871) et le Dussaud et Gavard (1871). Non seulement les autorités vaudoises se désolidarisent des autres cantons romands, mais demandent en outre aux auteurs de faire une large place à la littérature nationale. Deux nouveaux ouvrages sont édités : le Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré supérieur (Dupraz & Bonjour 1895) et le Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré intermédiaire (Dupraz & Bonjour 1903).

Ces deux livres de lecture annoncent un changement quant aux morceaux choisis qui se confirme dans la seconde édition de l’opuscule destiné au degré supérieur (Dupraz & Bonjour 1899, 2e éd.). L’ouvrage comporte désormais un quart de textes d’auteurs suisses, dont la plupart sont francophones, et sept traductions. Nous constatons également que les textes descriptifs sur les sciences naturelles disparaissent au profit de textes littéraires dont le thème est la nature. Enfin, les morceaux choisis traitent de thématiques proches de l’environnement de l’enfant et de l’adolescent, ce qui permettrait, selon les auteurs, d’inscrire leur apprentissage dans leur quotidien (Tinembart 2018).

Dix ans plus tard, Dupraz et Bonjour, en collaboration cette fois-ci avec Henri Mercier, rédigent une Anthologie scolaire (1908) destinée aux collèges secondaires et aux écoles primaires supérieures (élèves de 13 à 15 ans) et adoptée par le canton de Genève. Cette anthologie comporte 259 extraits de textes répartis en dix parties. Non seulement elle contient des auteurs qui ne figurent pas dans le livre de lecture écrit pour les écoles primaires (Fénélon, Stendhal, Zola, Descartes, Flaubert, Flammarion, Montaigne, La Bruyère, Musset, etc.), mais une partie «études littéraires» et une partie «théâtre» sont intégrées. Dans la première, les élèves apprennent les caractéristiques de la langue française, les particularités de l’orthographe et de la ponctuation. Dans la seconde, ils font entre autres la connaissance de Corneille et retrouvent Racine et Molière. Enfin, l’ouvrage se termine par 26 pages regroupant des biographies succinctes des 159 auteurs présents dans ce manuel.

A la mort de Dupraz, Bonjour édite deux nouveaux manuels : Lectures à l’usage des écoles primaires : degré intermédiaire (1925) et Lectures à l’usage des écoles primaires : degré supérieur (1931). Les morceaux choisis abordent des thématiques qui concernent encore davantage les élèves telles que l’observation des animaux, les récits d’aventure, les qualités et les défauts, la vie quotidienne, etc. Celles-ci répondent plus aux intérêts des enfants et à leurs goûts personnels. L’influence de l’École nouvelle42 pourrait expliquer ce changement. La plupart des morceaux choisis écrits par des auteurs français ne figurent pas dans les ouvrages précédents de Bonjour. Celui-ci fait également entrer de nouveaux auteurs suisses tels que Maurice Porta, René Morax, Gonzague de Reynold ou encore Charles Ferdinand Ramuz. Sont également privilégiés les auteurs contemporains (sur les 244 textes présents dans l’ouvrage, 93 auteurs sont nés au XIXe siècle et 41 au XXe siècle). Le livre de lecture n’est désormais plus encyclopédique, mais il offre une grande diversité littéraire. Il propose ainsi des textes proches du vécu de l’enfant et ses extraits proviennent de la littérature suisse et française.

En 1910, Henri Mercier résume bien ce renouveau dans les ouvrages de lecture : «Gardons ce qui est substantiel en littérature, en morale, en histoire. Préoccupons-nous de la vie. Ornons les esprits, mais tâchons d’abord de les faire réalistes et pratiques» (Mercier 1910 : 90-91) ; «[…] Le manuel, lui aussi, s’est mis au ton du jour. Il suit le mot d’ordre : “Tout par les textes !”» (Mercier 1910 : 94).

5.3. De l’institutionnalisation de l’explication de texte au secondaire

Les années 1910-1920 peuvent être considérées pour le secondaire comme le moment clé où le «français» devient une discipline organisée désormais autour de trois piliers : un corpus littéraire spécifique et deux exercices progressivement placés à égalité. Il s’agit de la dissertation, présente dans les programmes dès la fin du XIXe, et de l’explication de texte, qui entre dans les pratiques à cette période, non sans débats cependant, comme le laisse entendre Mercier:

L'explication française, officiellement instituée partout ou peu s'en faut, n'est-elle qu'un vain ornement sur la façade des programmes? Est-ce une expression creuse et sonore? N'est-ce pas plutôt le bon sens même et une pièce essentielle de l'enseignement? Des livres excellents, de nombreux articles, des discussions courtoises ou vives nous prouvent l’intérêt, l’importance et la nouveauté de ce sujet. Oui, sa nouveauté. (Mercier 1911 :198)

Sur la scène romande en effet, si les pédagogues s’accordent sur la nécessité de travailler à partir de morceaux tirés d’anthologies, les approches pour aborder ceux-ci diffèrent. Ainsi, Bouvier, dans une conférence adressée aux futurs ou jeunes maîtres de français en 1910 à Zurich, défend la «lecture analytique», qu’il centre sur les auteurs du XIXe, et qu’il distingue de «l’explication française» (Bouvier 1910 : 16). Sa méthode, expérimentée à l’Université de Genève dans son séminaire de français moderne, est envisagée ici au niveau secondaire, pour «un maître idéal et un élève idéal, affranchis de la surveillance administrative et du souci des examens» (Bouvier 1910 : 2). Celle-ci s’organise autour de deux questions : «qu’est-ce que l’auteur a voulu faire? Par quels moyens l’a-t-il réalisé?» (Bouvier 1910 : 12). Son but? «Faire saisir à notre élève l’individualité de chaque écrivain» (Bouvier 1910 : 10).

Mercier (1911), quant à lui, prône la lecture expliquée selon la méthode proposée par Ch.-M. Des Granges43 dans son manuel Morceaux choisis des auteurs français du Moyen-Âge à nos jours préparés en vue de la lecture expliquée de (1910/1920). Celle-ci comprend les étapes suivantes : replacer, s’il y a lieu, le morceau dans l’ensemble dont il a été détaché ; le lire à haute voix, établir son plan; le commenter phrase par phrase sans tomber dans la paraphrase, en s’arrêtant sur la propriété des termes et sur les figures de style ; terminer par une conclusion philosophique et morale. Mercier précise néanmoins : «Y a-t-il pour expliquer un auteur français une seule méthode? Non pas. Qui ne sent qu’on ne commente pas Boileau comme Lamartine. […] Cela dépend aussi de la préparation de l’élève» (Mercier 1911 : 204).

C’est la lecture expliquée qui l’emporte. Présente dans les programmes du collège de Genève dès 1914 au secondaire inférieur, celle-ci se répand dès 1918 au secondaire supérieur et, comme nous l’avons vu, au niveau du primaire supérieur, suite à des propositions pédagogiques publiées au niveau romand (Duchosal 1918). Corollairement, alors que la fin du XIXe se caractérise au niveau de la voie gymnasiale par une absence des manuels, dès les années 1920, le manuel de Ch.-M. Des Granges (1910/1920) est cité dans les programmes aussi bien à Genève (1925) qu’à Fribourg (1926). Cela est d’autant plus intriguant qu’à Fribourg, on reste au secondaire dans un enseignement de la «langue française» très influencé par la rhétorique, centré dans les petits degrés sur la grammaire et qui aboutit en dernière année à la «rhétorique» avec, comme exercices, le discours, les analyses et critiques littéraires et les plaidoyers.

Le choix de l’anthologie de Des Granges, loin d’être le produit du hasard, signe en réalité une ère nouvelle dans l’enseignement du «français» en Suisse romande. Cette anthologie est en effet prescrite dans la voie gymnasiale en lien avec le cours d’histoire de la littérature qui procède désormais par siècles : Moyen-Âge et XVIe siècle en 1e année, XVIIe siècle en 2e, XVIIIe siècle en 3e et XIXe siècle en 4e. Contrairement aux anthologies précédentes, celle de Des Granges a en effet l’avantage de proposer une série de morceaux d’auteurs allant du Moyen-Âge à 1900, classés par siècles, et à l’intérieur de chaque siècle, par genres. Mais surtout, comme le relève un critique belge de l’époque, «cette anthologie est particulièrement intéressante pour les professeurs, car plus de vingt textes commentés donnent des modèles d’explication littéraire et constituent une véritable méthode» (Hombert 1932), plaçant de fait le texte littéraire au centre de l’enseignement du «français».

L’institutionnalisation de la lecture expliquée sur l’ensemble du secondaire en Suisse romande semble donc s’opérer plus tardivement qu’en France où «c’est […] des premières années du XXe siècle que date la pratique régulière de l’explication française dans les classes» (Chervel 2006 : 531). Elle se réalise in fine par le biais de l’épreuve orale de maturité qui devient, dans les années 1920, une «explication de texte»44, aux côtés de l’épreuve écrite de français, qui est une «composition sur un sujet littéraire ou scientifique», soit une dissertation45. Avec cette nouvelle épreuve, l’interprétation des morceaux littéraires va alors s’imposer dans les pratiques, au point de devenir «à l’école secondaire, la branche la plus importante de l’enseignement du français» (Robadey 1933 : 193).

6. Conclusion

Que retient-on de ce parcours historique? Dans les classes de Suisse romande, il apparaît que l’avènement du texte littéraire en «français» s’opère entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, en lien avec la disciplinarisation du «français» au primaire et au secondaire. A l’intérieur de ce processus cependant, le modèle rhétorique perdure dans les pratiques sous forme de traces, et ce dans les trois cantons, même si les cantons protestants de Genève et de Vaud apparaissent comme plus avant-gardistes que Fribourg. En tant que canton catholique, ce dernier continue en effet sur cette période à privilégier les manuels français du XIXe siècle, au détriment de ceux édités sur la scène romande par les cantons protestants.

Dans les grandes lignes du processus que nous avons retracé, la Suisse romande ne se distingue pas de la France vers laquelle les professeurs de l’époque se tournent largement pour repenser leurs pratiques. Rollin, Des Granges, pour ne citer que quelques noms, constituent en effet des références incontournables pour les pédagogues romands. Cependant, cette histoire comprend des spécificités liées notamment au fait que la Suisse est constituée de plusieurs régions linguistiques, dans lesquelles le «Français» a le statut, soit de langue maternelle, soit de langue étrangère. La Chrestomathie de Vinet est emblématique de la circulation des idées pédagogiques entre les cantons suisses, mais aussi entre les pays à cette période. L’originalité de cette anthologie –lire les auteurs de langue française en suivant la méthode utilisée alors pour les auteurs de l’Antiquité– tient au fait qu’elle est prévue au départ pour l’enseignement de la langue et de la littérature française à Bâle (canton germanophone). Or, elle va non seulement s’imposer dans l’ensemble du secondaire en Suisse romande, mais elle sera également imprimée en France et en Belgique.

Par ailleurs, cette étude montre que les professeurs du secondaire, dont certains ont été au début de leur carrière instituteurs, ont joué un rôle majeur dans l’avènement du texte littéraire à l’école. Ce sont eux qui façonnent les contours de la littérature française dans les classes de Suisse romande, et qui élaborent de nouveaux exercices pour lire, comprendre et interpréter ces textes, selon une progression qui va du primaire à la fin du secondaire supérieur. Ainsi, au primaire, les auteurs contemporains sont plus présents qu’au secondaire où, dès le début du XXe siècle, l’approche de la littérature est désormais chronologique, allant du Moyen-Âge au XIXe siècle. De plus, au primaire, les morceaux choisis sont également plus proches de l’enfance au niveau des thèmes abordés. Corollairement, la manière d’approcher ceux-ci s’inscrit dès les années 1920 dans une progression, qui va de la lecture expliquée de type littérale (axée sur le vocabulaire et la grammaire) au primaire à l’explication de texte qui laisse une large place au commentaire (axé sur les figures de style et visant à dégager le style particulier de l’auteur) au secondaire supérieur.

Les choix qui ont été faits par les acteurs du système scolaire à cette période ont été décisifs. Ils constituent encore la base de la discipline «français» aujourd’hui. Dans les Directives pour l’examen suisse de maturité (2012), il est en effet précisé que, pour le «français» langue première, le candidat sera évalué par le biais d’une épreuve écrite, soit une dissertation, et d’une épreuve orale, soit une analyse d’un extrait tiré d’une œuvre littéraire. Cependant, aussi bien au secondaire qu’au primaire, les plans d’études ne prescrivent pas un corpus littéraire précis, se limitant à des indications en ce qui concerne les genres à travailler et les siècles à couvrir pour chaque année. Le choix de telle ou telle œuvre et la manière de la travailler en classe relève de l’expertise de l’enseignant. Ce dernier, comme ceux d’hier, contribue ainsi, à son échelle, à la définition de ce qu’est la littérature scolaire aujourd’hui.

Bibliographie

Balibar, Renée (1985), L’institution du français. Essai sur le colinguisme des Carolingiens à la République, Paris, Presses Universitaires de France.

Barras, Jean-Marie (1988), Deux siècles d’apprentissage de la lecture dans le canton de Fribourg, Fribourg, Auteur.

Bishop, Marie-France (2019), « Quelle didactique de la littérature dans les manuels de l’enseignement primaire en France de 1880 à nos jours? », in N. Denizot, J.-L. Dufays & B. Louichon (Ed.), Approches didactiques de la littérature, Namur, Presses Universitaires de Namur, p. 33-48.

Caron, Philippe (1992), Des « Belles Lettres » à la « Littérature ». Une archéologie des signes du savoir profane en langue française (1680-1760), Louvain/Paris, Peeters.

Chervel, André (2006), Histoire de l’enseignement du français du XVIIe au XXe siècle, Paris, Retz.

Darme, Anouk (2018), Enseigner la grammaire pour développer l’expression de la pensée ? Eléments d’histoire de la grammaire scolaire en Suisse romande, Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, Université de Genève.

David, Jérôme (2017), « Enseigner la littérature : une approche par les justifications (XIXe -XXIe siècles) », Transpositio, 1 [Page web]. URL : http://transpositio.org/articles/view/enseigner-la-litterature-une-approche-par-les-justifications-xixe-xxie-siecles

Denizot, Nathalie (2013), La scolarisation des genres littéraires (1802-2010), Bruxelles, Peter Lang.

Denizot, Nathalie (2015), « Les humanités, la culture humaniste et la culture scolaire », Tréma, 43 [Page Web]. URL : https://journals.openedition.org/trema/3301

Douay-Soublin, Françoise (1997), « Les recueils de discours français pour la classe de rhétorique », in M.-M. Compère & A. Chervel (Ed.), Les Humanités classiques, Paris, INRP, p. 151-185.

Gabathuler, Chloé (2017), « Manuel de lecture genevois au début du XXe siècle », Transpositio, 1 [Page Web]. URL : http://transpositio.org/articles/view/manuels-de-lecture-genevois-au-debut-du-xxe-siecle

Gabathuler, Chloé & Bruno Védrines(2018), « Des pratiques d’enseignement de la littérature : quelques jalons historiques et analyses de pratiques effectives », in Ch. Ronveaux et B. Schneuwly (Ed.), Lire des textes réputés littéraires : disciplination et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Bruxelles, Peter Lang, p. 43-66

Hofstetter, Rita (2012), « La Suisse et l’enseignement aux XIXe -XXe siècles. Le prototype d’une ‘Fédération d’États enseignants’ », Histoire de l’Éducation, n°134, p. 59-80.

Hofstetter, Rita & Anne Monnier (2015), « Construction de l'instruction publique et démocratisations contrastées », in G. Durand, R. Hofstetter, G. Pasquier, L. Palandella & Syndicat des enseignants romands (Ed.), Les Bâtisseurs de l'école romande. 150 ans du Syndicat des enseignants romands et de l'Educateur, Genève, Georg, p. 134-177.

Hofstetter, Rita & Bernard Schneuwly (1998/2001), « Introduction », in R. Hofstetter & B. Schneuwly (Ed.), Le Pari des sciences de l’éducation, Bruxelles, De Boeck, p. 7-28

Hofstetter, Rita & Bernard Schneuwly (à paraître), « Les manuels comme emblèmes des reconfigurations disciplinaires de la forme école au 19e siècle ? Essai historiographique », in S. Wagnon (Ed.), Le manuel scolaire, objet d’étude et de recherche : Enjeux actuels et perspectives, Berne, Peter Lang.

Houdart-Mérot, Violaine (1998), La culture littéraire au lycée depuis 1880, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.

Monnier, Anne (2018). Le temps des dissertations. Chronique de l'accès des jeunes filles aux études supérieures (Genève, XIXe -XXe), Genève, Droz.

Ronveaux, Christophe & Bernard Schneuwly (Ed.) (2018), Lire des textes réputés littéraires: disciplination et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Bruxelles, Peter Lang.

Rouiller, Viviane. (2018), « Apprendre la langue de la majorité des Confédérés ». Une discipline scolaire, entre enjeux pédagogiques, politiques, pratiques et culturels (1830-1990), Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, Université de Genève.

Savatovsky, Dan (1999), « Le français: genèse d’une discipline », in A. Collinot & F. Mazière (Ed.), Le français à l’école: un enjeu historique et politique, Paris, Hatier, p. 36-76

Schneuwly, Bernard (2016), « Forme-t-on au même rapport à la langue des deux côtés de la Sarine ? Premières explorations dans les livres de lecture durant un siècle », Forumlecture, 2/2016 [Page Web]. URL : https://www.forumlecture.ch/sysModules/obxLeseforum/Artikel/573/2016_2_Schneuwly.pdf

Schneuwly, Bernard & Anouk Darme (2015), « La lecture dans la discipline Français. Analyse des plans d’études et des manuels de lecture de 1870 à 1990 dans le Canton de Genève », in L. Perret-Truchot (Ed.), Analyser les manuels scolaires. Questions de méthodes, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p.109-128

Schneuwly, Bernard & Joaquim Dolz (Ed.) (2009), Des objets enseignés en classe de français : le travail de l'enseignant sur la rédaction de textes argumentatifs et sur la subordonnée relative, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.

Tinembart, Sylviane (2015), Le manuel scolaire de français, entre production locale et fabrique de savoirs. Le cas des manuels et de leurs concepteurs dans le canton de Vaud au 19e siècle, Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, Université de Genève.

Tinembart, Sylviane (2018), « La littérature fait son entrée en classe primaire (1830-1990). Illustration de sa présence dans les plans d’études et les manuels de lecture du canton de Vaud », Forumlecture, 3/2018 [Page Web]. URL : https://www.leseforum.ch/sysModules/obxLeseforum/Artikel/650/2018_3_fr_tinembart.pdf

Sources imprimées

Biolley, Alexis (1866), « Quelques mots sur la lecture et l’enseignement de cette branche du programme de l’école primaire », Educateur, 2(18), p. 298-302.

Bourqui, Auguste (1870), « Encore l’enseignement de la composition à l’école primaire », Educateur, 6(21), 328-340.

Duchosal, Henri (1918), Comment et pourquoi donner des leçons de lecture expliquée (2e éd), Genève : Imprimerie Atar.

Favez, Charles (1911, 19 février), « Classiques ou modernes ? », Gazette de Lausanne, 49 [Page Web]. URL : https://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1911_02_19/1/article/1309269/Favez

Hombert Joseph (1932), « Des Granges (Ch.-M), Morceaux choisis des auteurs français du moyen âge à nos jours », Revue belge de philologie et d'histoire, 11(1-2) [Page Web]. URL : https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1932_num_11_1_1371_t1_0181_0000_2

Mercier, Henri (1910), « L’Année littéraire », Annuaire de l’Instruction publique, 1, 83-108 [Page Web]. URL : http://doi.org/10.5169/seals-109043

Mercier, Henri (1911), « La lecture expliquée », Annuaire de l’Instruction publique, 2, p. 195-209 [Page Web]. URL : https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=aip-001:1911:2::10#256

Rambert, Eugène (1930), Alexandre Vinet. Histoire de sa vie et de ses ouvrages, Lausanne : Payot.

Robadey, Louis (1933), « La lecture expliquée et, par elle, la culture littéraire », Bulletin pédagogique, 62 (13), p. 193-200.

Manuels et ouvrages scolaires

Emile, Bonjour (1925), Lectures à l’usage des écoles primaires : degré intermédiaire, Lausanne, Payot.

Emile, Bonjour (1931), Lectures à l’usage des écoles primaires : degré supérieur, Lausanne, Payot.

Des Granges, Charles-Marc (1910/1920), Morceaux choisis des auteurs français du moyen-âge à nos jours en vue de la lecture expliquée (842-1900). Classes de Lettres. 2e cycle, (14e éd.) Paris, Hatier.

Dupraz, Louis & Bonjour Emile (1895/1899), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré supérieur, Lausanne, Adrien Borgeaud, imprimeur-éditeur.

Dupraz, Louis & Bonjour Emile (1903), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré intermédiaire, Lausanne, Lucien Vincent, imprimeur-éditeur.

Dupraz, Louis & Bonjour Emile (avec Mercier H.). (1908), Anthologie scolaire. Lectures françaises, Lausanne, Payot.

Dussaud, Bernard & Alexandre Gavard (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré supérieur, Lausanne, Blanc, Imer & Lebet.

Dussaud, Bernard & Alexandre Gavard (1882), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré supérieur. Édition revue, augmentée et adaptée aux écoles du canton de Fribourg, Lausanne, Imprimerie Lucien Vincent.

Noël, François & François Delaplace (1804-1805), Leçons de littérature et de morale (2e éd., vol. 1-2), Paris, Le Normant.

Renz, Frédéric (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré intermédiaire, Lausanne, Blanc, Imer & Lebet.

Vinet, Alexandre (1829a), Chrestomathie française ou choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains français. Tome 1, Littérature de l’enfance, Bâle, J.G. Neukirch.

Vinet, Alexandre (1829b), Chrestomathie française ou choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains français. Tome 2, Lectures pour l’adolescence, Bâle, J.G. Neukirch.

Vinet, Alexandre (1830), Chrestomathie française ou choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains français. Tome 3, Littérature de la jeunesse et de l’âge mûr, Bâle, J.G. Neukirch.

Vinet, Alexandre (1833, 2e éd.), Chrestomathie française ou choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains français. Tome 1, Littérature de l’enfance, Bâle, J.G. Neukirch.

Textes institutionnels

Commission suisse de maturité (CSM) (2012), Directives pour l’examen suisse de maturité, Confédération suisse. Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) [Page Web]. URL : https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/maturite/maturite-gymnasiale/examen-suisse-de-maturite.html

Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. (2006), Enseignement/apprentissage du français en Suisse romande : orientations, Neuchâtel : CIIP.

Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. (2010), Plan d’études romand, Neuchâtel : CIIP[Page Web]. URL : https://www.plandetudes.ch/per

Canton de Genève

Programmes de l’enseignement primaire (1852, 1875, 1889 1912, 1923) : Bibliothèque de Genève (BGE).

Programmes d’enseignement du Gymnase (1848-1886) : BGE.

Programmes d’enseignement et plans d’études du Collège de Genève (1855, 1877, 1889, 1900, 1925) : BGE.

Canton de Fribourg

Programmes et plans d’études pour l’enseignement primaire (1886, 1899, 1932) : Office du matériel scolaire Fribourg, Bibliothèque cantonale et universitaire de l’Etat de Fribourg (BCUEF).

Règlement pour les écoles primaires du canton de Fribourg (1850, 1876) : Archives d’Etat de Fribourg.

Programme général des cours de l’école cantonale de Fribourg (1848, 1856) : BCUEF.

Programme des études du collège et du lycée de Fribourg et de l’école normale d’Hauterive (1871) : BCUEF.

Programme des études du collège Saint-Michel (1887, 1926) : BCUEF.

Canton de Vaud

Catalogue des élèves du collège cantonal et de l’école préparatoire. Objets d’enseignement. (Année scolaire 1853-1854). Lausanne : Imprimerie Pache-Simmen.

Plan d’études pour l’enseignement primaire (1868, 1899, 1926) : Archives cantonales vaudoises (ACV)

Plan d’études général pour les collèges et les gymnases, ainsi que pour les écoles supérieures de jeunes filles du canton de Vaud (1910) : ACV.

Programme des cours du Collège cantonal (1877, 1890) : ACV.

Annexe 1 : Contenus des parties qui composent le Livre de lecture à l’usage de la Suisse romande, degré supérieur de Dussaud et Gavard (1871)

- Histoire naturelle comprenant la zoologie, l’étude des animaux (mammifères, oiseaux, reptiles et batraciens, poissons, insectes, mollusques, crustacés, zoophytes), la botanique (fleurs, herbes, arbres, arbres exotiques, arbustes) et l’industrie (machine à vapeur, imprimerie). De nombreuses illustrations accompagnent ces textes descriptifs. Parmi les 120 extraits, 23 sont d’Adam Vuillet et 20 de Milne-Edwards. La moitié sont anonymes.

- Descriptions et voyages qui reprend 16 récits d’auteurs différents, mais parmi lesquels nous retrouvons huit descriptions de voyages en Suisse.

- Histoire qui contient 15 morceaux dont « Regulus » de Chateaubriand déjà présent dans la Chrestomathie de Vinet. Là encore, la moitié des textes concerne l’histoire suisse.

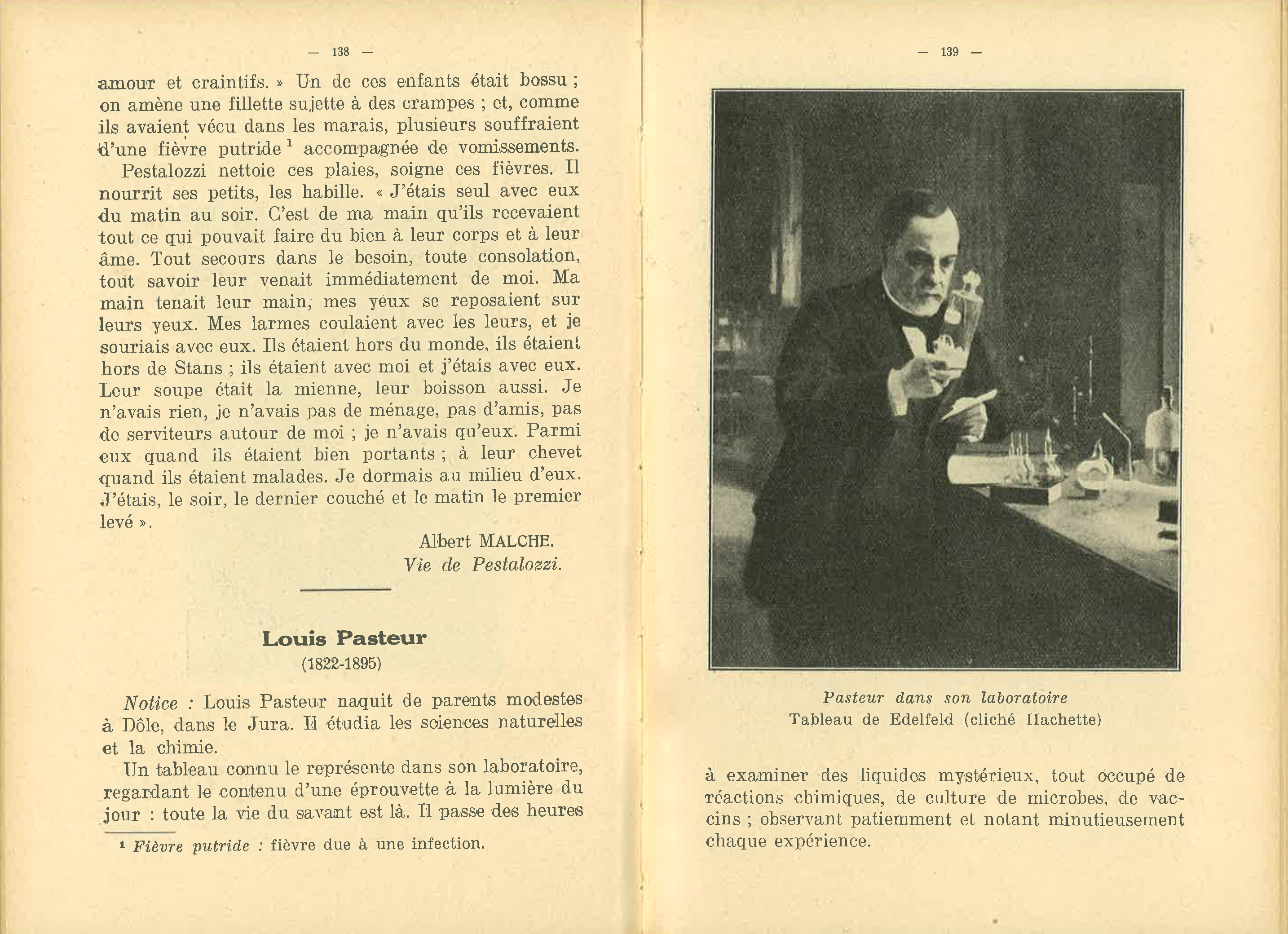

- Biographies : parmi les huit portraits, certains mettent notamment à l’honneur deux pédagogues suisses (Pestalozzi et le père Grégoire Girard de Fribourg), mais également un inventeur (Jean-Marie Jacquard), un géologue (Esther de la Linth), un général d’empire (Antoine Drouot)

- Anecdotes-traits moraux-caractères : 21 extraits hétéroclites au niveau des sujets composent cette partie. Parmi eux figurent quatre textes de Fénélon et deux de La Bruyère.

- Style épistolaire : Mme de Sévigné côtoie Racine, Voltaire, Rousseau, Constant et Montesquieu, mais d’autres comme Joseph Joubert ou Paul-Louis Courrier sont également présents.

- Dialogues en prose sont constitués de trois extraits de théâtre dont un de Molière (Don Juan) et deux de Brueys et Palaprat (Patelin).

- Dialogues en vers au nombre de trois dans lesquels figure également Molière (Tartuffe), un extrait d’Edmé Boursault (Le Mercure Galant) et Petit-Senn.

- Poésie narrative et lyrique : sur les 31 extraits, il n’y a que trois fables de La Fontaine et deux de Florian. Par contre, nous trouvons deux textes de Lamartine et deux de Hugo.

Annexe 2 : La littérature prescrite en « français » dans la voie gymnasiale à Genève, 1900

Alexandre Gavard (1845-1898): régent, puis professeur du collège, cet homme politique genevois sera désigné conseiller d’Etat en charge du Département des travaux publics, puis du Département de l’Instruction publique.

Louis Dupraz (1852-1920) : instituteur, puis maître de français au collège de Payerne, il complète sa formation en Lettres à Paris. Il est désigné professeur de français à l’école supérieure de jeunes filles de Lausanne en 1881. En 1893, il est nommé chef bibliothécaire à la Bibliothèque cantonale et universitaire. Il en devient le directeur en 1898.

[Page Web]. URL : https://data.bnf.fr/14301685/charles-marc_des_granges/

Pour citer l'article

Anouk Darme-Xu, Anne Monnier & Sylviane Tinembart , "L’approche historico-didactique pour penser l’avènement du texte littéraire dans l’enseignement du français (Suisse romande, 1850-1930)", Transpositio, n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes, 2020http://www.transpositio.org/articles/view/l-approche-historico-didactique-pour-penser-l-avenement-du-texte-litteraire-dans-l-enseignement-du-francais-suisse-romande-1850-1930

Voir également :

Ingénierie didactique collaborative de seconde génération: le cas de l'articulation langue-texte

Dans quelles conditions la conception, l’expérimentation et la validation de dispositifs didactiques peuvent-elles rapprocher chercheurs et praticiens? Comment des enseignants peuvent-ils s’approprier et mettre en œuvre des dispositifs construits à la fois par des chercheurs et des collègues enseignants? Le présent article tente, à partir de données de recherche, de répondre à ces questions. L’angle que nous choisissons de développer ici est résolument méthodologique: il s’agit de montrer comment s’opérationnalise concrètement une recherche à travers laquelle cohabitent deux logiques d’agir et de penser: celle du chercheur et celle du praticien qu’est l’enseignant.

Ingénierie didactique collaborative de seconde génération: le cas de l'articulation langue-texte

Notre projet de recherche

Dans quelles conditions la conception, l’expérimentation et la validation de dispositifs didactiques peuvent-elles rapprocher chercheurs et praticiens? Comment des enseignants peuvent-ils s’approprier et mettre en œuvre des dispositifs construits à la fois par des chercheurs et des collègues enseignants? Le présent article tente, à partir de données de recherche, de répondre à ces questions. L’angle que nous choisissons de développer ici est résolument méthodologique: il s’agit de montrer comment s’opérationnalise concrètement une recherche à travers laquelle cohabitent deux logiques d’agir et de penser: celle du chercheur et celle du praticien qu’est l’enseignant.

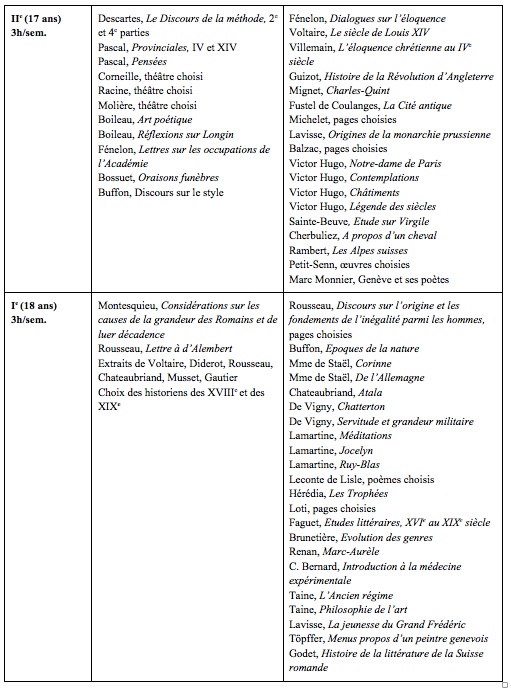

Les réflexions à la source de cet article découlent d’un projet de recherche doctoral qui porte sur l’articulation langue-texte dans la classe de français au Québec et en Suisse romande. Le volet québécois de ce projet s’inscrit, en partie, dans une autre recherche menée dans la région de Québec sur l’approche de l’articulation lecture-grammaire-écriture1. Dans le cadre de notre recherche doctorale, nous avons coélaboré, avec des enseignantes du secondaire dans le canton de Genève, et mis en œuvre une séquence d’enseignement articulant l’étude de la langue à celle des textes littéraires à travers un genre dont l’enseignement est relativement récent: le slam. Au Québec, toujours dans l’idée d’articuler langue et texte, nous avons, à partir d’un genre plutôt patrimonial –la fable– fait expérimenter à des enseignantes du secondaire une séquence didactique qu’elles n’ont pas coélaborée2. Précisons que ce second dispositif a fait l’objet d’une coélaboration et d’une première expérimentation avec une enseignante du secondaire dans le cadre de la première phase de la recherche menée par Marie-Andrée Lord. Nous n’avons pas retenu les données de cette première phase. Nous avons fait le choix de retenir uniquement les données de la double expérimentation3 de la fable, car nous voulions analyser les différentes conditions de mise en œuvre de nos deux séquences: double expérimentation pour la fable et toutes les expérimentations pour le slam.

Quatre grandes questions ont orienté les réflexions de l'un d'entre nous (Florent Biao) dans le cadre de son projet doctoral4: (1) Quelles sont les dimensions textuelles et langagières impliquées dans la compréhension des textes étudiés? (2) Quels dispositifs5 favoriseraient l’articulation langue-texte? (3) Comment juger de la validité de tels dispositifs? (4) Quelles sont les conditions qui facilitent l’appropriation de ces dispositifs par les enseignantes-participantes? Ce projet de recherche s’est articulé autour de deux axes: l’un théorique et l’autre méthodologique. En effet, il s’agissait de voir dans quelles conditions la mise en œuvre d’une démarche de recherche d’ingénierie didactique collaborative avec des enseignants faciliterait l’opérationnalisation d’une approche théorique aussi complexe que l’articulation. En raison de la complexité de cette mise en œuvre (Biao, 2015), il nous apparait pertinent d’expliciter dans cet article notre démarche méthodologique: l’ingénierie didactique collaborative.

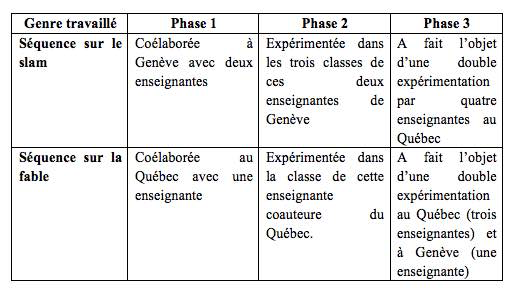

Cadrage conceptuel