Depuis les années 2010, la bande dessinée connaît des mutations sociales et culturelles sans précédents. En 2017, au regard d’une légitimité devenue incontestable dans les médias, dans les musées et sur le marché de l’art, la revue Le Débat titre sur «le sacre» du médium. Dix ans après la publication de son ouvrage Un objet culturel non identifié (2006), Thierry Groensteen fait le compte des handicaps symboliques et institutionnels qui ont été levés et constate la percée de la bande dessinée dans le champ universitaire (2016). L’apparition de nouveaux genres comme l’autobiographie, la BD-reportage, l’essai scientifique, le succès de nouveaux formats éditoriaux comme le roman graphique, ainsi que la publication d’œuvres méconnues du patrimoine du XIXe et du premier XXe siècle{{Voir par exemple: Gustave Doré, Des-agréments d’un voyage d’agrément – D’après l’édition de 1851, éditions 2024, 2013; Gustave Doré, Les Travaux d’Hercule, éditions 2024, 2018; George Herriman, Intégrale Krazy Kat, tome 1 (1925-1934), tome 2 (1935-1944), 2018, éd. Les Rêveurs}}, constituent des marqueurs élitaires forts.

- n°1 Justifier l’enseignement de la littérature

- n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes

- n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature

- n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature

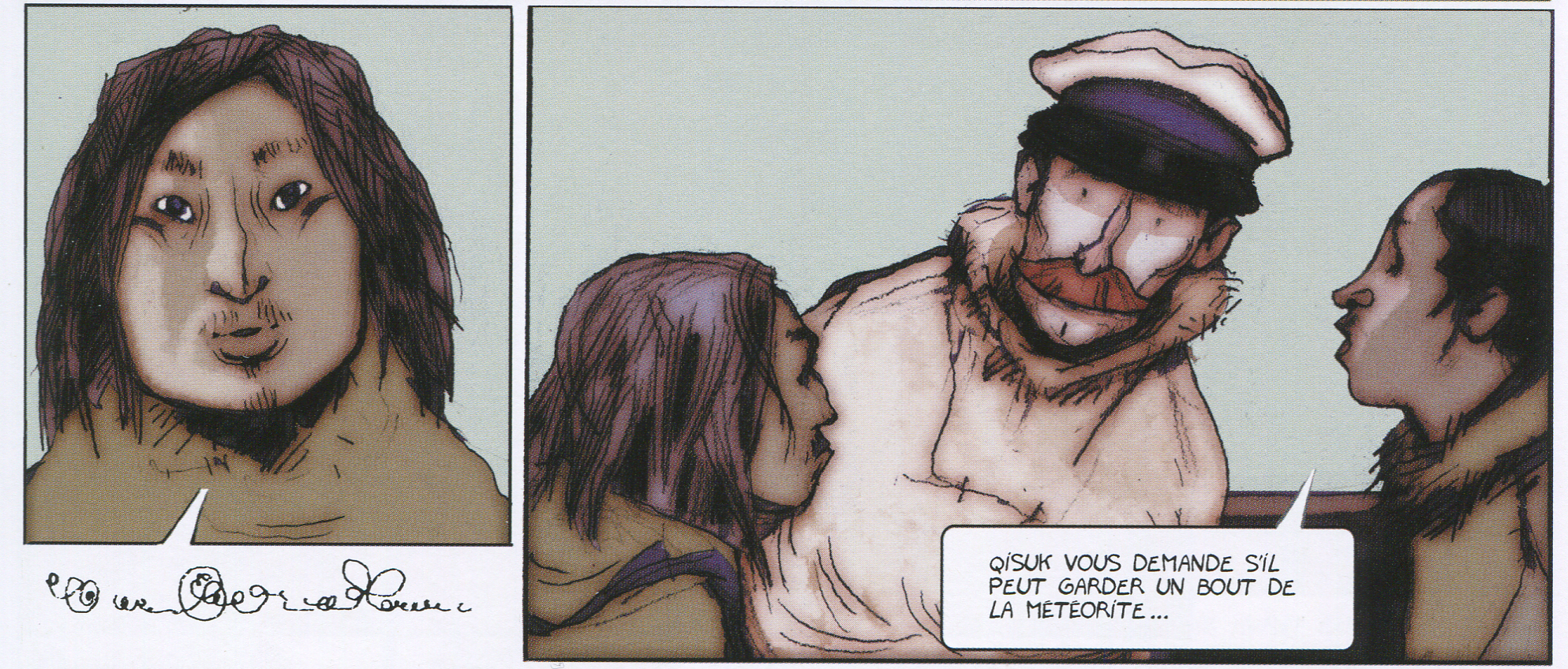

- n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée

- n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives

- n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image

- Sylviane Ahr - Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature

- Bertrand Daunay - Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"

- Judith Émery-Bruneau - D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature

- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufay, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande

- La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins

Articles récents

- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufay, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande

- Zeina Hakim & Anne Monnier - Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image

- Jan Baetens - Enseigner Proust illustré

- Daniel Delbrassine - Genres et écriture d’invention: préparer la transposition par la comparaison entre deux formes (BD/roman) d’un récit

- Barbara Hurni-Siegrist - Accompagner des enseignant·es pour parler des illustrations: Le cas du projet «La Fontaine à l’école numérique»

Quelle didactique pour la bande dessinée? Retour sur trois tournants théoriques de la décennie 2010-2020

Quelle didactique pour la bande dessinée? Retour sur trois tournants théoriques de la décennie 2010-2020

1. Introduction

Depuis les années 2010, la bande dessinée connaît des mutations sociales et culturelles sans précédents. En 2017, au regard d’une légitimité devenue incontestable dans les médias, dans les musées et sur le marché de l’art, la revue Le Débat titre sur «le sacre» du médium. Dix ans après la publication de son ouvrage Un objet culturel non identifié (2006), Thierry Groensteen fait le compte des handicaps symboliques et institutionnels qui ont été levés et constate la percée de la bande dessinée dans le champ universitaire (2016). L’apparition de nouveaux genres comme l’autobiographie, la BD-reportage, l’essai scientifique, le succès de nouveaux formats éditoriaux comme le roman graphique, ainsi que la publication d’œuvres méconnues du patrimoine du XIXe et du premier XXe siècle1, constituent des marqueurs élitaires forts. Le passage au numérique, qui s’est accéléré à partir de 2009-2010 (Baudry 2012), a généré une interactivité nouvelle à travers les blogs BD, tandis que le turbomédia2 transforme les contours sémiotiques d’un mode d’expression qui se réinvente avec une plasticité et des propositions multimodales inédites (Robert 2016).

L’ensemble de ces transformations a conduit la recherche sur la bande dessinée à réinterroger ses catégories et ses paradigmes d’analyse. Je souhaiterais ainsi revenir sur trois tournants théoriques importants survenus dans la décennie 2010-2020. Le premier concerne un changement de conception dans la sociologie des champs culturels, avec le passage d’une théorie de la légitimation à celle d’une culture post-légitime de la BD. Le second tournant concerne la sémiologie et l’histoire du médium, à travers le passage d’une théorie de la BD comme littérature séquentielle à la conception élargie d’une généalogie polygraphique du médium. Enfin le troisième tournant concerne la réflexion pédagogique et didactique sur la bande dessinée. La légitimation culturelle de la bande dessinée, ainsi que son intégration scolaire ne se sont pas accompagnées d’une théorisation didactique éclairant les enjeux et les modalités de son étude en classe. Après avoir assigné à la BD, dans les années 1970 et 1980, un rôle de démocratisation de la lecture, voire un rôle de remédiation aux difficultés pour lire et écrire (sans véritablement questionner ce présupposé), on s’est ponctuellement avisé des difficultés spécifiques et des malentendus sociocognitifs qui pouvaient accompagner son étude. Au début des années 2010, la réflexion s’est surtout développée dans une perspective programmatique et ingéniérique, alors que manquait encore une description précise et compréhensive des pratiques effectives. Dans les situations ordinaires de classe, quelles finalités chaque discipline scolaire assigne-t-elle au médium? Comment ce dernier est-il reconfiguré comme objet disciplinaire? Ce chaînon manquant d’une didactique descriptive semble désormais en passe de se combler pour la discipline du français. Or cette évolution intervient au moment même où les tournants théoriques dans la compréhension culturelle, sémiotique et historique de l’objet BD pourraient bien rebattre les cartes.

2. Du paradigme de la légitimation au paradigme de la culture post-légitime

L’histoire de la reconnaissance socio-culturelle et socio-institutionnelle de la bande dessinée a été en premier lieu décrite et analysée par les spécialistes comme un processus de légitimation prenant naissance dans les années 1960. En 1975, dans un article intitulé «La Constitution du champ de la bande dessinée», le sociologue Luc Boltanski décrit un phénomène d’autonomisation, «sur le modèle des champs de la culture savante», selon un processus à quatre niveaux: changement dans les caractéristiques des producteurs, conquête d’un nouveau public, apparition d’un nouveau rapport avec les œuvres débouchant sur des instances de médiation et de célébration, enfin double polarisation entre grande production et production restreinte, conservateurs et novateurs. Les faits semblent donner raison à cette théorie classique de la légitimité culturelle d’inspiration bourdieusienne (1979; 1992), qui voit la création d’un centre d’intérêt commun se transformer en champ, à travers un transfert de légitimité et d’habitus académique par les producteurs majeurs et les intellectuels. Les grandes étapes en ont été largement décrites pour la sphère francophone (Groensteen 2006; Ory et al. 2012; Heinich 2017; Raux 2019): créations en 1962 d’un club de collectionneurs, d’une revue spécialisée, ainsi que d’un «Centre d’étude des littératures graphiques» animé par le journaliste Francis Lacassin, le cinéaste Alain Resnais et la sociologue Evelyne Sullerot; classification de la BD comme neuvième art en 1964 par le critique de cinéma Claude Beylie; première anthologie des Chefs d’œuvre de la bande dessinée et première exposition au musée des arts décoratifs en 1967; apparition d’une génération d’avant-garde (souvent issue du journal Pilote) revendiquant des ambitions artistiques, et création d’une édition indépendante (L’Echo des savanes en 1972, Futuropolis en 1974, Métal Hurlant en 1975); création en 1974 du salon d’Angoulême et de la collection «les maîtres de la bande dessinée» chez Hachette; apparition en 1978 du Mensuel A suivre, ambitionnant de faire concurrence à la littérature à travers de grands romans graphiques en noir et blanc. Durant la décennie 1970, la bande dessinée francophone européenne se recompose ainsi complètement dans ses styles, ses genres, ses supports, ses formats et ses publics. Elle ne s’adresse plus exclusivement à la jeunesse et s’affranchit progressivement de la presse pour devenir un phénomène de librairie à destination d’un public de connaisseurs plus adultes. La polarisation du champ analysée par Boltanski semble se vérifier avec l’apparition d’un «modèle de lecture savante et distanciée» (Lesage 2019): l’année 1984 en marque sans doute la date symbolique avec la création des Cahiers de la bande dessinée (sur le modèle des Cahiers du cinéma) et celle de l’ACBD, l’association des critiques de bandes dessinées, regroupant journalistes et essayistes spécialisés. Différentes enquêtes sur les pratiques culturelles des français (BPI & DEPS 20113) mettent non seulement en évidence le fait que les lecteurs de BD sont aussi des lecteurs de littérature en général, mais associent également cette pratique au capital culturel des classes moyennes et supérieures (Evans 2015; Maigret 2015). La dernière étape du processus de légitimation est l’entrée dans les musées (l’exposition d’Hugo Pratt au Grand Palais en 1986 ouvrant la voie à la multiplication des expositions dans les années 2000 et 2010), l’intégration de la BD par l’art contemporain (FIAC 2009) et la cotation sans cesse à la hausse des auteurs de référence sur le marché de l’art. Pour Nathalie Heinich (2017), il ne s’agit plus d’une simple ascension linéaire dans la hiérarchie des genres, mais d’un changement profond, qu’elle nomme «artification».

Ce paradigme interprétatif d’un processus continu de légitimation a pu être nuancé et complété. Harry Morgan (2003; 2012) a montré comment une première théorie du médium s’est en réalité construite en négatif dans les discours de réaction, dès le début du XXe siècle, et situe dans le courant des années 1950 les toutes premières analyses légitimantes en ce qui concerne la France. Matteo Stefanelli, dans son archéologie internationale des discours sur la BD (2012), rappelle que le médium devient un objet de discours intellectuel et scientifique dès les années 1920 aux États-Unis et que la sédimentation s’est interrompue dans les années 1950 à cause de la psychiatrisation des discours de réaction.

Cependant ce paradigme bourdieusien de la légitimation fait désormais l’objet de critiques de la part des historiens et des sociologues, en ce qu’il constitue un cadre limité voire contre-productif pour appréhender le phénomène social et culturel de la bande dessinée. Éric Maigret et Matteo Stefanelli (2012) constatent qu’il a engendré une critique «légitimiste» qui s’est enferrée dans un discours essentialiste, excessivement sémio-centré, sur la BD «en soi» et ses caractéristiques. Ce sont les débats sur son statut «séquentiel» (Eisner 1985; Mc Cloud 1993), son appartenance à la littérature (Morgan 2003), sa multimodalité (Frezza 1999; Boutin 2012), ou les discours sur son «ontologie visuelle» (Lefèvre 2007). Éric Maigret constate de surcroît que cette quête d’un langage BD s’est doublée de la recherche historique d’un point de départ originel (Töpffer chez Thierry Groensteen et chez Benoît Peeters), pour définir et légitimer «un quasi-invariant» sémiotique (2012: 7).

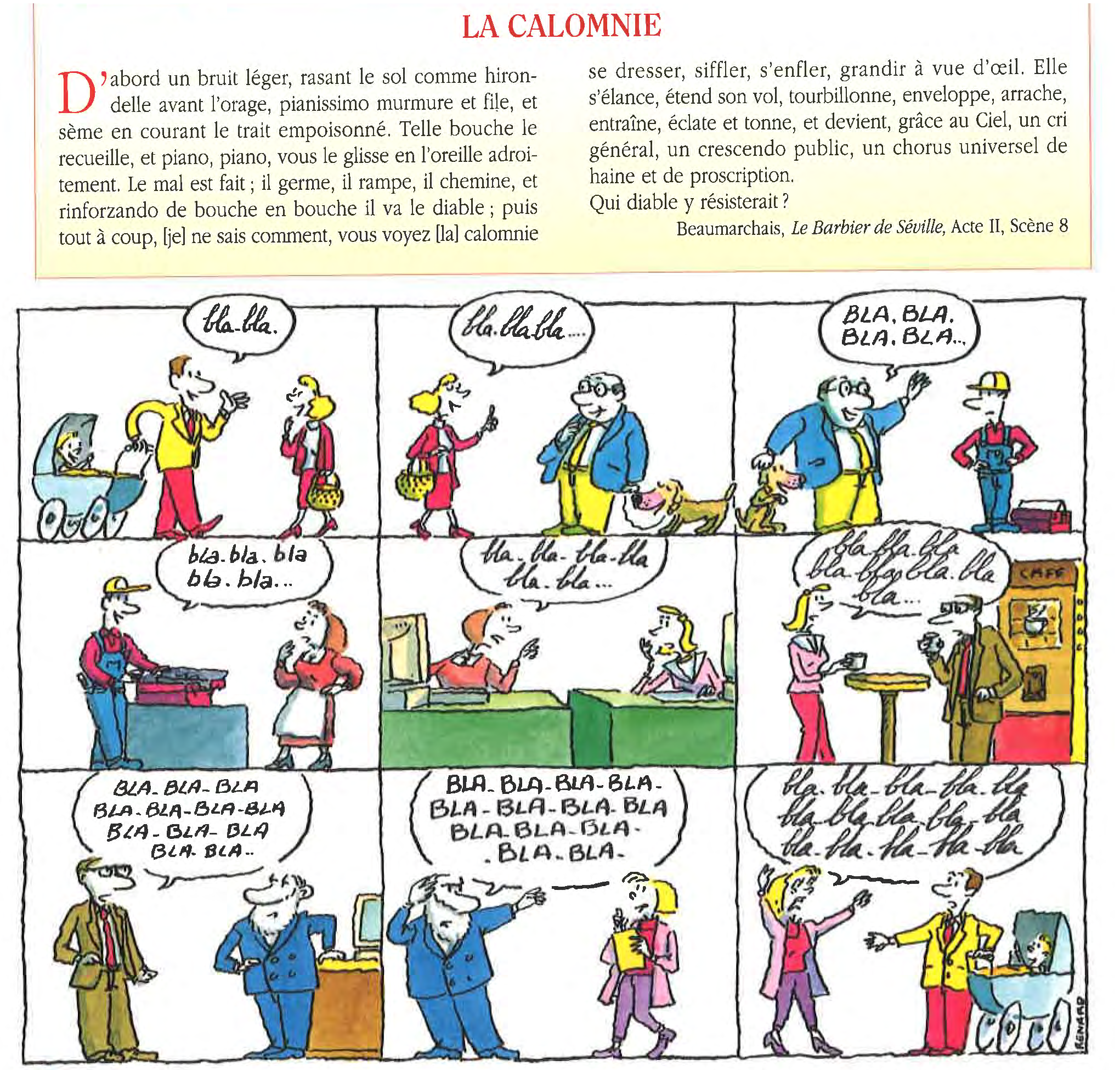

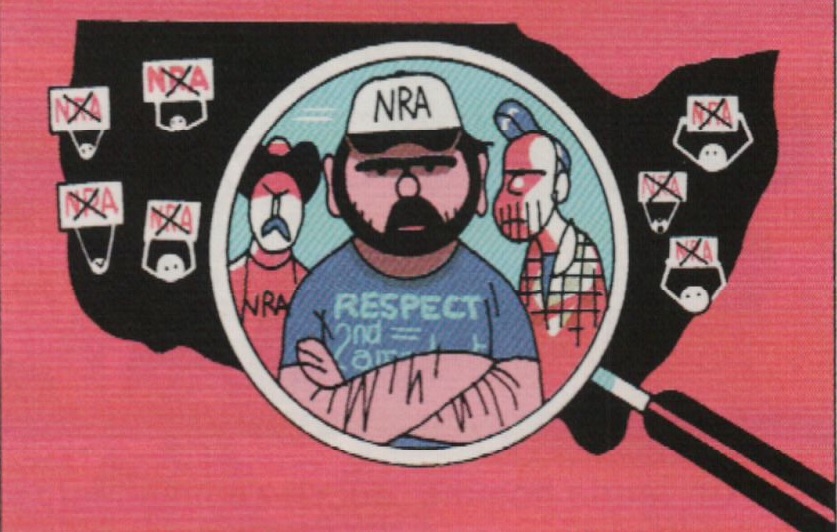

Une seconde critique porte sur les effets d’exclusion de la critique «légitimiste». Nathalie Heinich (2017) note que la reconnaissance pleine et entière de la BD au titre d’art est ralentie voire bloquée par deux facteurs: le maintien d’un large secteur destiné à la jeunesse et d’autre part un mode de production et de diffusion industriel. Chaque étape de la consécration d’une certaine bande dessinée adulte novatrice s’accompagne alors de la reconduction de discours de dévalorisation à l’égard de productions émanant du pôle opposé du marché éditorial, celui de l’industrie culturelle. Éric Maigret invite à ne jamais sous-estimer cette «stratégie de minoration» (Maigret 2012b: 143), la plus spectaculaire ayant été les discours de condamnation des mangas durant les années 1990, dans des polémiques, note Sylvain Lesage, «qui ne sont pas sans rappeler celles des années 1940» sur l’encadrement des lectures pour la jeunesse (2018: 20). A l’autre bout de l’échelle, la valorisation éditoriale du «roman graphique» procède elle aussi d’une pure logique de distinction, afin de considérer inversement une certaine bande dessinée comme de la littérature à part entière (Groensteen 2012: 12). Pour l’historien Sylvain Lesage, ces mécanismes de sélection et de distinction de la critique ont conduit à fabriquer un canon qui finit par déformer la connaissance historique du neuvième art, en déniant l’intérêt de certaines productions: par exemple les publications «trop communistes» comme Vaillant, ou «trop populaires» comme Le Journal de Mickey, ou les «petits formats» type Comics pocket (2018: 14).

Plusieurs auteurs montrent du reste que la réalité du champ contredit en partie cette vision classique d’un processus linéaire de légitimation, où la BD serait appelée au sein de la hiérarchie des arts, à rejoindre les champs dominants. Thierry Groensteen (2006; 2017), pointe des déficiences persistantes en médiation, qu’elles soient institutionnelles ou culturelles, en particulier dans le domaine scolaire. Jean-Matthieu Méon (2015) montre que la légitimation médiatique de la BD consiste encore à la défendre pour ce qu’elle n’est pas, en lui prêtant les qualités de la littérature, du cinéma ou de la peinture, c’est à dire en important les critères de domaines artistiques plus légitimes. Eric Maigret pointe les «retours de bâtons» violents dont elle fait l’objet de la part de fractions culturelles qui se sentent menacées par la montée d’un nouveau régime multiculturel. Il montre aussi comment la réalité contredit les hiérarchisations au sein du champ: des chefs de file de l’avant-garde, à l’instar d’Art Spiegelman, sapent délibérément les effets d’hermétisme du schéma distinctif classique et revendiquent l’héritage de la bande dessinée populaire; réciproquement des séries jeunesse grand public (Astérix, Titeuf, Le Petit Spirou) subvertissent certains discours idéologiques, que ces derniers portent sur l’enfance, l’identité nationale ou le choc des civilisations.

Le sociologue propose ainsi de revisiter l’histoire socio-culturelle et socio institutionnelle de la BD à l’aune d’un second paradigme, celui de la post-légitimité, pensé sur le mode des théories postcoloniales. Pour lui l’émancipation des nouveaux arts ne peut être qu’en «demi-teinte», dans un monde ou l’enjeu de légitimité culturelle est moins central. Car les sociétés occidentales contemporaines ne croient plus entièrement au mythe moderniste du XIXe siècle fondé sur le grand partage entre «Haute Culture» et «culture de masse». Le nouveau régime multiculturel ne signifie pas pour autant un abandon de la hiérarchisation, mais «sa translation progressive vers une distinction intra-genre […] reposant sur une pluralité des ordres culturels» (Maigret 2012b: 140). Il prône ainsi un «travail de défense des multiples cultures» qui composent la culture de la BD, «notamment celles qu’on labellise comme "populaires", "juvéniles", "féminines", voire "étrangères", en distinguant non plus seulement des valeurs, mais des mondes et des échelles.» (Maigret 2012b: 146-147)

Une seconde recommandation de Maigret, qui s’adresse aux comics studies, est de cesser de «réclamer l’instauration d’un champ autonome, sur le mode dur, dix-neuviémiste», mais d’accepter au contraire «l’incomplétude, l’impossibilité de se délimiter, d’être un Art, c’est-à-dire une entité quasi-métaphysique» (2012b: 146). Car une conséquence paradoxale du nouveau régime multiculturel est que si la reconnaissance des ex-cultures populaires se généralise, elle ne peut advenir que partiellement, en l’absence d’une clé de voûte unique à la légitimation. Si le champ de la BD doit faire le deuil d’une complète légitimité, il y gagne en retour une transitivité nouvelle pour être pensé comme processus vivant de l’échange culturel. Éric Maigret prend ainsi acte du passage à la BD numérique, de la culture participative qu’elle entraîne, brouillant les frontières de la création et de la réception, ainsi que du décloisonnement des activités artistiques qui touche tous les ensembles historiquement constitués. De même Matteo Stefanelli considère la marginalité de la BD comme une ressource stratégique pour son développement en tant que «cas paradigmatique de la culture de la participation» (2012: 256). La finalité dernière du champ, dans le paradigme d’une culture post-légitime, c’est-à-dire ayant dépassé le stade premier du différentialisme, étant de «permettre à un nombre toujours croissant d’individus, de vivre mieux et de s’accepter» (Maigret 2012b: 147).

Le paradigme de la post-légitimité place ainsi au centre des considérations la plasticité culturelle de la BD, plutôt que sa plastique propre et son rapport aux arts légitimes. Ce déplacement théorique, qui est intervenu dans le courant des années 2010, s’est accompagné d’une autre modification d’importance dans la compréhension de sa nature médiatique. Afin d’en cerner toute la portée, il convient de retracer les différentes approches des liens entre BD et littérature.

3. La BD, une littérature dessinée? De la paralittérature à la culture polygraphique

Les travaux théoriques qui envisagent les relations de la bande dessinée et de la littérature peuvent être résumés autour de quatre orientations principales.

La première est de considérer la BD comme une production littéraire de masse. C’est dans ce cadre qu’elle est abordée en 1967 dans le colloque de Cerisy dirigé par Noël Arnaud, ou encore en 1992 dans l’ouvrage de Daniel Couégnas sur la paralittérature. Selon cette catégorisation, la BD serait le vecteur de formes textuelles dégradées ainsi que d’un imaginaire moins domestiqué. La classification comme «littérature populaire» accrédite l’idée d’une hiérarchisation entre une lecture «dominante» distanciée, celle du public cultivé, et une lecture «dominée», celle du grand public, conçue comme un délassement sans recul critique. Elle ne prend pas en compte la bande dessinée élitaire de production restreinte ni ne permet de s’intéresser au fonctionnement spécifique du média considéré. Pour sortir de cette impasse, les recherches sur la littérature de grande diffusion4, dans les années 1990, ont repensé l’approche du champ littéraire en l’élargissant à la notion de «culture médiatique». Il s’agit de considérer que l’imaginaire narratif d’une collectivité s’inscrit autant dans les fictions de masse que dans la production restreinte de la littérature légitimée, en puisant dans un répertoire commun de pratiques symboliques, d’événements culturels, historiques, politiques, sociaux, appréhendé selon des schèmes spécifiques (Quéfellec-Dumasy 1997). De nombreuses études ont ainsi donné une résonance nouvelle aux récits en bande dessinée, pour en montrer la portée inédite dans des champs aussi variés que la psychanalyse (Tisseron 2000; Rouvière 2014), la sociologie historique (Gabilliet 2005) ou l’anthropologie politique (Rouvière 2006). Parallèlement, le développement d’œuvres exigeantes, de même que l’apparition de genres nouveaux (autobiographie, romans graphiques, BD-reportage, essais) ont définitivement sorti la BD du cadre conceptuel des paralittératures.

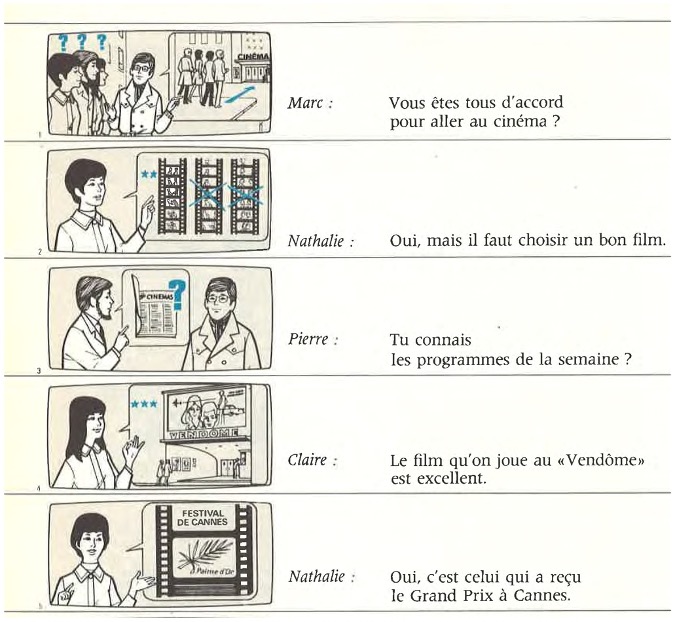

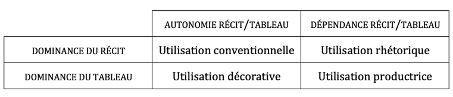

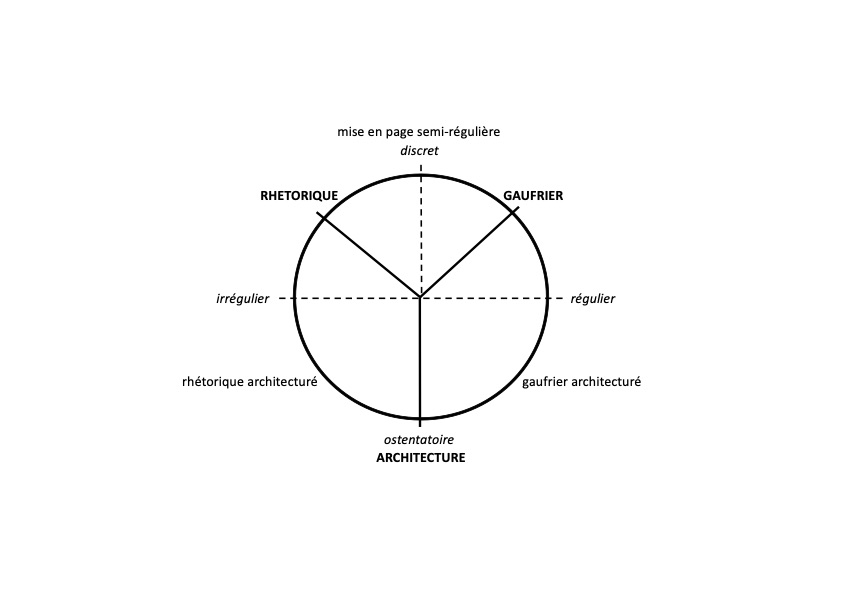

La seconde approche, essentiellement sémiotique, est de considérer la BD comme une forme de langage médiatique visuel, successivement appréhendé comme une grammaire dérivée de modèles linguistiques (Eco 1964; 1972; Fresnault-Deruelle 1972), comme un «art séquentiel» (Eisner 1985; Mc Cloud 1993), comme un «système» narratif spatialisé (Groensteen 1999) ou comme une «littérature dessinée» (Morgan 2003). La longue histoire de ces recherches sémiotiques a bien été résumée par Stefanelli et Maigret (2012), avec ses premières impasses (rechercher des unités élémentaires de l’image qui relèveraient d’une double articulation, comme dans la langue) et ses différents concepts (arthrologie, spatio-topie, multicadre, site, graphiation, récitant, monstrateur, etc.). S’appuyant sur les travaux de Groensteen, Harry Morgan définit ainsi la bande dessinée selon les caractéristiques suivantes:

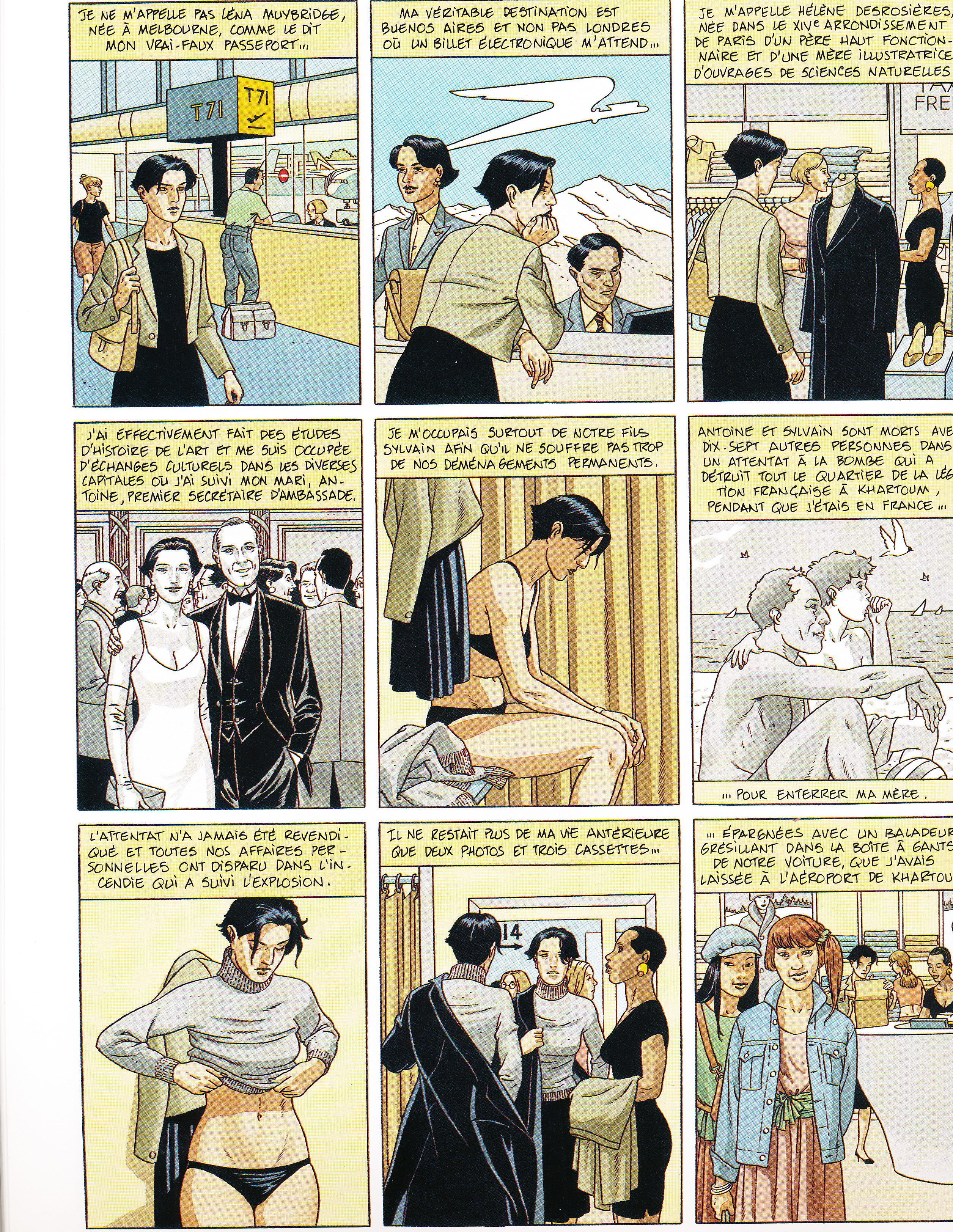

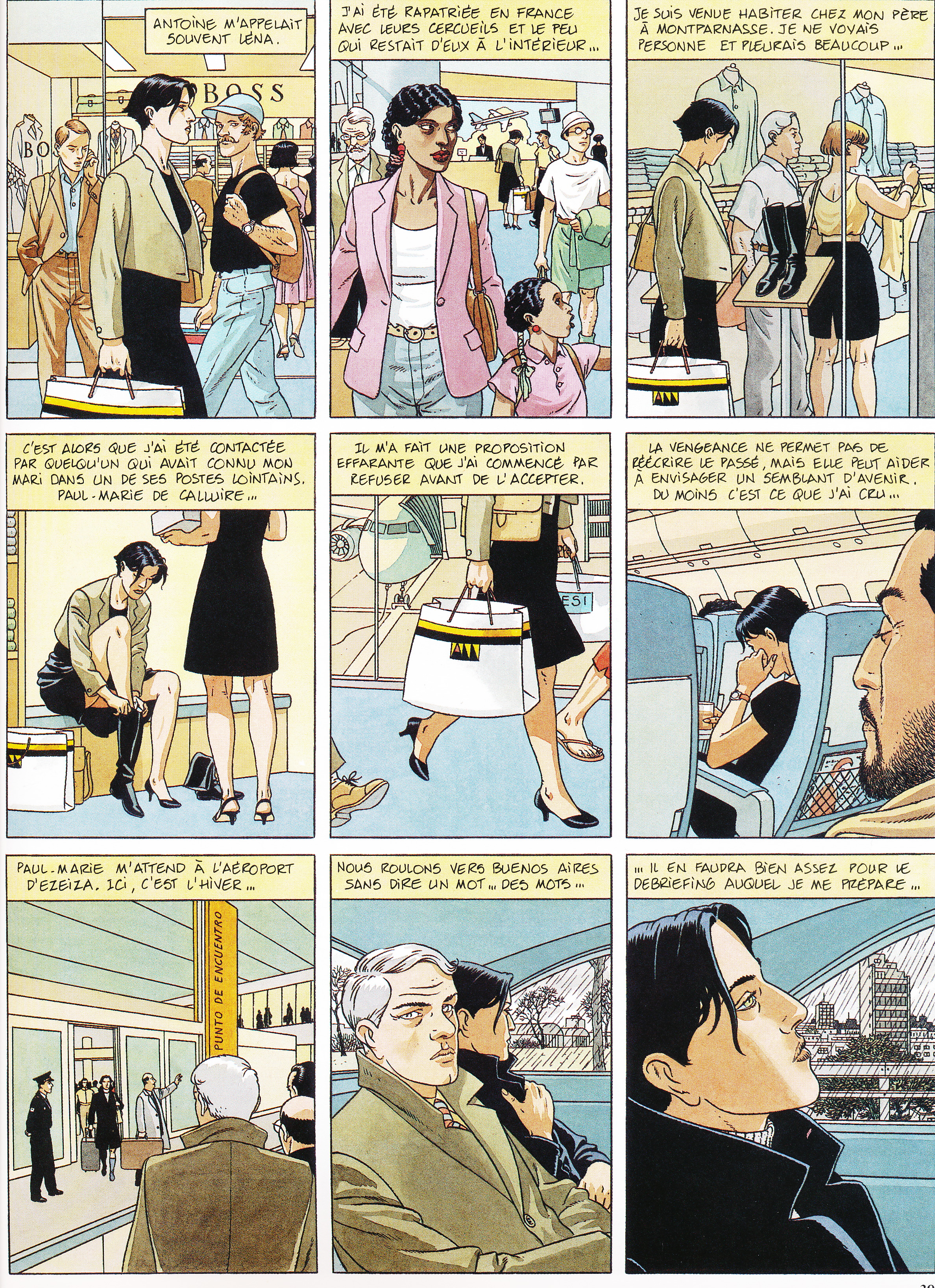

- - la présence d’un dispositif spatio-topique, comme une distribution de vignettes en bandeaux, ou une page compartimentée distribuant texte et images, impliquant un travail de mise en page spécifique et surtout un ancrage permanent de la lecture par l’image (contrairement à la littérature illustrée où l’ancrage demeure le texte écrit);

- - le caractère volontiers narratif des images, lorsque celles-ci induisent en elles-mêmes un avant et un après, un lien de causalité et de consécution;

- - enfin la séquentialité, c’est à dire la présence de ce même lien de causalité et de consécution dans une séquence d’au moins trois images par page. La triade constituée par la vignette en train d’être lue, celle qui précède et celle qui suit, constitue une micro-chaîne qui se déplace tout au long de la lecture. C’est un plan de signifiance à part entière, au même titre que la vignette isolée et le dispositif spatio-topique à l’échelle de la page ou de la double-page.

Cette définition minimale, qui écarte les notions de bulle, de case ainsi que les rapports texte-image, considérés comme non définitoires, a le mérite d’ouvrir les représentations du médium en intégrant une très grande variété de dispositifs graphiques. Elle donne toute sa place au pilotage par l’image et rompt avec l’influence des théories du cinéma, pour affirmer clairement que la maîtrise du temps par le récepteur place la BD dans le monde de la lecture. C’est à ce titre que le médium bande dessinée est considéré comme l’une des branches des « littératures dessinées », au côté des cycles de dessins ou de gravures, auxquels on peut ajouter les albums pour enfant (Rouvière 2008a).

La troisième façon d’envisager les liens entre BD et littérature se développe à travers une approche comparative, fondée sur l’idée que les deux arts ont en commun le fait de raconter une histoire (Groensteen 1999; 2010) et qu’ils partagent des liens intertextuels. L’étude de l’adaptation occupe alors une place privilégiée (Gaudreault & Groensteen 1998; Rouvière 2008; Baetens 2009; Mitaine et al. 2015). Plusieurs auteurs s’inquiètent d’un usage «marchepied» de la BD, au service de la compréhension du texte source. Jean-Paul Meyer (2012) s’affranchit du débat sur la fidélité des adaptations, pour montrer combien l’intérêt d’une transposition en bande dessinée est de «donner à voir», littéralement, les particularités sémiotiques, narratives et énonciatives selon lesquelles une BD raconte une histoire. De même, Jan Baetens (2009) invite à analyser les œuvres adaptées en elles-mêmes pour juger de l’utilisation qu’elles font du langage BD et de ses potentialités «médiagéniques» (Gaudreault et Marion, 2013). C’est alors que peuvent s’éclairer comparativement, dans un second temps, les ressources propres à chaque médium. Une sémiotique comparative peut faire apparaître par exemple une plus grande polyphonie de l’instance énonciative en bande dessinée (qui se partage entre récitant, monstrateur et narrateur fondamental) que dans le texte littéraire d’origine. Sur le plan axiologique, cette polyphonie peut conduire à créer des contrastes, voire des renversements de système de valeurs par rapport à l’œuvre source (Rouvière 2008b; Garric 2014). Enfin, dans une perspective métaculturelle, la bande dessinée peut en profiter aussi pour dire quelque chose de sa position dans le champ artistique à l’égard de la littérature et développer un discours ironique et critique sur son statut d’œuvre seconde (Garric 2014).

Cependant, comme le regrette Hélène Raux, «une certaine inféodation de la bande dessinée à la littérature semble toujours à l’œuvre dans le domaine des études littéraires» (2019: 22). Elle critique ainsi le fait que l’essai de Jacques Dürrenmatt, Bande dessinée et littérature (2013), soit structuré autour d’intitulés trahissant un dialogue asymétrique entre les deux arts: «être ou ne pas être de la littérature», «s’emparer de la littérature», «représenter la littérature», «rivaliser avec la littérature». Plus problématique encore, l’auteur cèderait selon elle à une logique de segmentation au sein du champ de la BD, usant du qualificatif de «littéraire» comme d’une marque de distinction plutôt que comme une véritable catégorie d’analyse.

La quatrième façon d’envisager les liens entre BD et littérature est de réinscrire la BD dans une généalogie culturelle croisée. Cette approche, qui est celle de Thierry Smolderen (2010), rompt avec la vision de David Kunzle (1990), Benoît Peeters et Thierry Groensteen (1994), selon laquelle Rodolphe Töpffer, dans les années 1830, serait l’inventeur de la bande dessinée, parce qu’il aurait créé à la fois l’album autographié, le dispositif spatial de la planche et le héros graphique moderne. Pour Peeters, les «histoires en estampes» de Töpffer s’affranchiraient ainsi de la prééminence du littéraire, en ce que l’histoire naîtrait entièrement de la logique propre engendrée par le dessin. Pour Smolderen (2012) il s’agit là d’une vision rétrospective qui procède d’une définition contemporaine purement axiomatique de la BD comme art séquentiel. Elle empêche de comprendre le rapport de la bande dessinée avec le très riche passé des histoires en images au XVIIIe et au XIXe siècle. Pour lui, la croyance dans une essence ontologique du médium conduit à un contresens sur le projet de Töpffer, qui n’est pas de promouvoir l’art séquentiel, mais au contraire de critiquer les théories de Lessing prétendant refonder la poésie comme description d’une action progressive. Töpffer s’emploie à donner une traduction graphique caricaturale de ces principes, en s’appuyant sur les illustrations des manuels de gestualité dramatique, qu’il parodie et enchaîne. Il invente cette forme pour se moquer de la mécanique stupide à laquelle aboutirait la rhétorique du progrès. En s’inspirant des écrits de Bakhtine sur la polyphonie et le dialogisme, Smolderen montre comment le dispositif de Töpffer s’inscrit dans une culture polygraphique antérieure beaucoup plus vaste, contemporaine du caricaturiste William Hogarth et des romans d’avant-garde anglais humoristiques du XVIIIe siècle. Hogarth, dans ses cycles narratifs de gravures, détourne et télescope des diagrammes visuels appartenant à différents registres, populaires ou archaïsants. Il s’inscrit dans une veine parallèle au «roman arabesque», dont le Tristram Shandy de Laurence Sterne est emblématique. Le novel humoristique anglais et la caricature procèderaient ainsi du même creuset culturel fondé sur l’hybridation stylistique, la parodie d’idiomes préexistants, l’ironie, la mise en abyme. Pour les contemporains de Töpffer, comme Goethe, ou pour ses successeurs comme Cham ou Gustave Doré, les récits séquentiels du Genevois relèvent à l’évidence des dispositifs ironiques du roman excentrique, à la fois polyphonique et polygraphe.

A travers le prisme de la culture polygraphique proposé par Smolderen, c’est soudain une généalogie de la BD beaucoup plus complexe qui apparaît, où la linéarité visuelle de la bande n’est pas première. Ce dispositif séquentiel ne trouve de postérité, dans les décennies suivantes, qu’à la faveur du support presse et d’autres gestes polygraphiques, comme la transposition de scripts sociaux, la schématisation inspirée des recherches chronophotographiques sur la décomposition du mouvement, le détournement de la fonction emblématique du phylactère (détournement concomitant à l’invention du phonographe), l’attraction de l’affiche publicitaire, ou encore la reprise de la culture foraine des images déformantes. Le travail d’historien de Smolderen, en rompant avec un «cycle essentialiste» sémio-centré (Stefanelli, 2012) au profit d’une approche culturaliste, a entraîné dans son sillage un déplacement prometteur des questions théoriques au sein des recherches sur la BD.

Le premier est porté par Henri Garric (2013) et concerne «l’engendrement des images en bande dessinée». Il s’agit de réfléchir aux moyens par lesquels une BD se constitue à partir de la seule répétition et métamorphose des formes et des objets, selon un jeu libre de l’image avec elle-même. Toute bande dessinée illustre une «plasticité métamorphique des images» (Garric 2013: 44), des jeux de genèse et de combinaisons des dessins, selon un bricolage qui se nourrit aux sources les plus éclectiques. Ce processus «déborde» la séquentialité chronologique des cases, pour s’exercer à l’échelle de la planche, de l’album, voire d’un genre tout entier. Il s’exerce également dans la BD numérique, à travers le déroulement vertical et la circulation hypertextuelle. Henri Garric fait ainsi une relecture des gags de Gaston Lagaffe à l’aune de l’opposition entre raideur et souplesse, entre trait rectiligne et ligne serpentine, diagrammes mécaniques et jeux d’arabesques (2013b). Il montre comment ces formes sont frappées de valeurs (la raideur mécanique et productiviste d’un côté, la liberté subjectivante du vivant de l’autre), dans un jeu d’échange dialectique qui engendre littéralement le scénario du gag. Cet axe de lecture permet de saisir simultanément, dans le mouvement de naissance de l’image, l’imaginaire particulier de l’auteur qui le porte, mais aussi le pouvoir de perturbation critique du dessin, «ouvrant à partir de n’importe quel prémice, n’importe quelle situation narrative, un récit qui vient défaire la cohérence et la linéarité temporelles» (Garric 2013b: 14-15). On toucherait là un noyau central de l’expression en bande dessinée, au point que «l’engendrement des images est ce qui reste de la BD quand elle tente une radicalisation et une concentration expérimentale de ses moyens», et constituerait pour certains un «idéal créatif» (Garric 2013b: 14).

Cette attention au jeu des auteurs sur l’apparition des images, en particulier à partir du creuset que constituent la mémoire, les rêves et les fantasmes (Rostam 2013), trouve son pendant dans un questionnement renouvelé sur les images que se forme le lecteur. Ce déplacement vers la réception est déjà présent dans la théorie de l’art invisible de Mc Cloud (1993), qui s’intéresse au jeu mental du lecteur avec l’espace inter-iconique (le blanc entre les cases), mais dans un paradigme où l’activité imageante du récepteur est prédéterminée, par les effets de cadrage, d’ellipse et de temporalité du récit. De même, les différentes théories sémio-structurales qui s’intéressent à la navigation du regard, traitent la page comme un objet statique en relation avec la théorie de la narration (Taylor 2004; Nakazawa 2005; Ingulsrud & Allen 2009), où l’ordonnancement est supposé introduire un balisage du sens de lecture. Or, si l’on considère que le processus d’engendrement des images fuit, déborde ou échappe en réalité à cet ordonnancement, leur puissance de surgissement invite à considérer autrement l’expérience lectorale. Eric Maigret, qui se dit particulièrement attaché aux principes d’autonomie de la réception, refuse de réduire les cheminements internes du lecteur au seul décodage ou pré-cadrage d’un parcours du regard. Il invite au contraire à considérer que les assemblages de sens effectués par le lecteur peuvent être «décentrés, faiblement cohérents, non hiérarchiques, sans but narratif ultime, partager des frontières floues avec d’autres formes d’expression» (2012a: 57). Matteo Stefanelli (2011; 2012) questionne quant à lui les relations entre réception et corporalité. Tout d’abord l’énonciation graphique, définie comme «graphiation» par Philippe Marion (1993: 31) est une trace idiosyncrasique, une empreinte-signature qui entraîne une relation subjective, fantasmatique du lecteur avec un corps-dessinant. Cette corporéité permet d’embrasser sur un plan idéel et mental le regard de l’artiste comme corps visionnaire. D’autre part, l’interface matérielle de la page et des écrans dépasse la modalité de la simple vision et appelle à prendre en compte l’engagement corporel du lecteur dans l’expérience de lecture. La matérialité de cette expérience immersive est du reste également prise en compte par les études sociologiques qui s’intéressent aux usages sociaux des comics ou des mangas, comme le cosplay 5 ou le scanlation6. La BD s’insère alors dans la vie quotidienne comme ressource identitaire, à travers un réseau de pratiques performatives et de communautés online, comme le montrent les recherches sur la dimension participative des médiacultures (Jenkins 2006; Ito 2008; Lunning, 2010).

Enfin les premières recherches sur la bande dessinée numérique remettent en cause le partage établi par Harry Morgan (2003) entre les arts qui pilotent la durée et qui l’imposent au récepteur (en particulier les arts audiovisuels), et les arts de la lecture qui laissent le récepteur gérer le temps (peinture, gravure, dessins, littérature dessinée). Anthony Rageul (2014) propose le concept de «lectacture» pour indiquer que la modalité de réception n’est plus seulement la lecture:

«lire» une bande dessinée numérique, c’est lire et agir ou lire et visionner. La lecture et l’action ou la lecture et le visionnage peuvent apparaître alternativement (ex: bande dessinée entrecoupée de passages jouables ou animés) ou se faire en même temps et ne faire qu’une (ex: explorer l’image avec la souris ou l’écran tactile). C’est une nouvelle modalité que j’appelle lectacture, en détournant la notion de Weissberg. En bande dessinée numérique, il y a deux axes, un qui va chercher du côté de l’animation, l’autre du côté du jeu vidéo. (cité dans Baudry 2015)

Rageul reprend le concept de «narrateur-arbitre» issu des recherches de Dominique Arsenault sur le jeu vidéo (2006), pour concilier une approche narratologique et une approche ludologique. Il établit ainsi un embryon de narratologie de la bande dessinée numérique qui tient compte de la participation du «lectacteur». Pour lui l'expérience de l'œuvre se joue sur le mode du gameplay et cela a des répercussions sur la narration, qui doit intégrer ces modalités particulières. Le récit ne reposerait plus seulement sur les mécanismes de la narration. Il exhiberait toute sa matérialité au lectacteur et reposerait en grande partie sur des mécanismes d'ordre poétique.

L’état des lieux qui précède sur les réflexions et les connaissances au sein des comics studies, dessine un objet culturel complexe et permet de mieux cerner les spécificités et les décalages avec la situation scolaire du médium dans les classes de français, telle qu’en rend compte la littérature pédagogique et didactique.

4. La reconfiguration scolaire de la BD

4.1. Un processus parallèle à celui de la légitimation culturelle

L’intégration scolaire de la BD s’est développée en parallèle de son intégration sociale, de façon assez autonome et sans recouper tout à fait cette dernière. Plusieurs synthèses historiques (Rouvière 2012; Raux 2019) en ont retracé en France les étapes successives, qui ont abouti à une forme de normalisation dans le courant des années 2000. À partir des programmes de 1972 pour l’école primaire, l’intégration de la BD se fait de façon d’abord résignée et méfiante. La volonté de valoriser les intérêts des élèves coexiste avec un discours de réprobation des mauvaises lectures, ce qui reflète les tensions qui entourent la rénovation de la discipline et plus largement de l’école. La BD reste alors en marge de ce qui est pleinement considéré comme lecture. Par la suite un deuxième mouvement se fait à la croisée des disciplines, par la lecture de l’image dans les programmes de collège de 1985 puis de 1996. De même, dans les programmes de 2008, la BD est évoquée au titre de l’histoire des arts (sans toutefois que les objectifs d’apprentissage soient clairement définis dans le cadre d’un dialogue interdisciplinaire). Le troisième mouvement est celui d’une intégration progressive aux lectures scolaires à partir des programmes de 1996 pour le collège. On passe d’une perspective d’exploitation instrumentale au service de la maîtrise de la langue et des discours (1996) à la reconnaissance de la BD comme support de la lecture interprétative, en particulier grâce au saut décisif des programmes de 2002 pour l’étude de la littérature jeunesse à l’école primaire. On note à ce titre la diversification croissante, depuis 1996, des œuvres conseillées pour l’école et le collège, sur le plan des genres, des styles, des univers fictionnels et des auteurs.

Ce processus n’est pas linéaire. Ainsi, les programmes de français de 2008 pour le collège tendent à évacuer la BD en recentrant la lecture sur la littérature classique et patrimoniale. De même, le réaménagement en 2018 des programmes de 2015 retire la BD de la liste des «genres» pour la compétence «comprendre un texte littéraire» en fin de cycle 3. Par ailleurs l’intégration de la BD reste segmentée selon les niveaux de classe et les filières. Comme le rappelle Hélène Raux, alors que la référence au médium dans les programmes de français du lycée professionnel est continue depuis 1987, celle-ci reste extrêmement marginale dans ceux du lycée général et technologique (malgré l’ouverture qu’avaient constitué les programmes de 1970 et 1981). Pour la chercheuse, c’est le signe que l’institution scolaire continue de conférer à la BD un rôle de remédiation ou de marchepied vers la lecture. Plusieurs auteurs pointent ainsi les limites du processus d’intégration, évoquant une forme de «trompe-l’oeil» (Rouvière 2012), de «réversibilité» (Aquatias 2017), ou de «décalage» avec les pratiques (Depaire 2019). Plusieurs enquêtes tendent à montrer que l’on n’étudie pas de BD en œuvre intégrale à l’école et au collège (Louichon 2008; Massol & Plissonneau 2009; Bonnéry et al. 2015). Pour Hélène Raux (2019), les usages scolaires de la bande dessinée restent minoritaires, périphériques et possiblement sujets à des malentendus sociocognitifs, tandis que manque une véritable théorisation didactique du médium.

Ce paradoxe pourrait s’expliquer selon le paradigme de la culture post-légitime développé par Eric Maigret (1994): à l’image de ce qui se produit en dehors de la sphère scolaire, l’intégration de la BD serait vouée à demeurer partielle et contradictoire, l’école reproduisant en interne, dans le choix et l’étude des corpus, des logiques de distinction extérieures. Cependant, les travaux sur l’histoire de l’enseignement (Chervel 1998) et la scolarisation des genres (Denizot 2013) offrent un autre modèle explicatif: en effet, la culture scolaire a la particularité de reconfigurer ses objets de façon autonome pour ses besoins propres.

Hélène Raux (2019) en fait la démonstration pour la bande dessinée à travers l’étude historico-didactique de 120 articles mentionnant la BD, qui ont été publiés entre 1968 et 2018 dans trois revues didactiques de référence (Repères, Pratiques, Le français aujourd’hui) ainsi que dans une revue professionnelle plus ancrée sur les pratiques enseignantes (la Nouvelle Revue Pédagogique). Durant la période de rénovation de l’enseignement et jusqu’au milieu des années quatre-vingt, la BD est appréhendée comme mass média, étant donné que, dans une logique communicationnelle, tout est discours parmi les langages présents dans l’environnement social. De façon inattendue, certains discours hostiles à la BD émanent alors de rénovateurs de l’enseignement, pour des raisons essentiellement idéologiques: en tant que production de masse, la BD est soupçonnée de diffuser les valeurs de la classe dominante et de véhiculer des stéréotypes sociaux. S’il faut l’étudier, c’est alors comme support propédeutique pour développer l’esprit critique face aux médias. Lorsque la BD est appréhendée de façon complètement positive par les rénovateurs, c’est cette fois-ci au détriment de sa spécificité médiatique, le plus souvent comme support d’une analyse structurale du récit. Dans les deux cas, Raux pointe le risque de renforcer les hiérarchies culturelles et les effets d’exclusion à l’égard de la culture privée qu’on prétend intégrer.

À partir de la fin des années 1980, Raux décrit une période marquée par une transition vers la reconnaissance de la BD comme lecture à part entière. Avant les années 1990, le support est pensé comme facilitateur pour la lecture, puis reconnu comme art complexe après les années 2000. De la paralittérature (Reuter 1986) à la lecture littéraire, la chercheuse retrouve les logiques de distinction qui conduisent à prendre en considération surtout des œuvres éloignées des lectures prisées des élèves (Bruno 1995), voire de minorer la complexité de ces lectures. L’ouverture aux lectures privées est toujours ambivalente, avec la volonté de leur faire prendre une distance critique par rapport aux productions qu’ils plébiscitent et de valoriser des œuvres fortement mises à distance des productions les plus populaires. Par ailleurs, la lecture de BD évolue, d’une lecture narratologique à une lecture sémiotique, via la lecture de l’image, jusqu’à esquisser une lecture didacticienne de productions d’élèves, par le travail sur l’adaptation. Raux montre surtout à quel point la didactisation de la BD est quasiment absente des articles. La présence de la BD reste incidente au profit d’objectifs variés. Elle n’est pas interrogée comme objet disciplinaire et son rôle supposé de remédiation n’est guère questionné. Rares sont les articles qui mettent en garde contre une sous-estimation de sa complexité (Huyhn 1991; Bautier et al. 2012). On s’en tient à des esquisses de pistes pédagogiques possibles (Bomel-Rainelli & Demarco 2011), tandis que l’analyse de productions d’élèves reste l’exception (Hesse-Weber 2017). Par ailleurs, la production de planches n’est pas mise en relation avec la lecture d’œuvre. Pour expliquer ce déficit, la chercheuse évoque la position «satellitaire» du médium par rapport à la littérature et fait le constat plus général d’un retard de la réflexion didactique sur l’image. Dans ce domaine, elle pointe les limites d’une approche qui est restée formaliste et elle critique un isomorphisme supposé entre image et texte (Raux 2019: 109-113).

4.2. Lever des présupposés non questionnés: d’une didactique programmatique à une didactique descriptive et compréhensive

Lorsqu’en 2010 est organisé à Grenoble le colloque international «Lire et produire des bandes dessinées à l’école», il s’est agi d’impulser dans le champ de la didactique de la littérature une réflexion pédagogique qui, depuis la fin des années 1970 et le colloque de la Roque d’Anthéron «Bande dessinée et éducation» (1977), ne s’était poursuivie de loin en loin que dans le champ disciplinaire de l’histoire. Les actes Bande dessinée et enseignement des humanités, publiés en 2012, proposent ainsi un état des lieux et une perspective programmatique pour envisager comment la BD pourrait contribuer à la construction de compétences de lecture. Ces actes incluent aussi des récits d’expériences de classe, principalement orientés vers l’ingénierie. Rétrospectivement, en 2020, apparaissent les limites de certains discours fondés sur des présupposés non toujours démontrés. Certains reposent sur des déclarations d’intention qui n’ont pas été suivis par des expérimentations attendues; d’autres prônent des mises en œuvre, qui n’ont pas été suivies de recueils et d’analyses de données suffisants, sur la situation scolaire du médium et la représentation comme objet disciplinaire que s’en font les acteurs institutionnels. D’autres enfin relèvent d’une praxéologie empirique, sans que l’on puisse véritablement tirer de conclusion générale sur les effets de cette dernière.

Les études qui se sont poursuivies dans la décennie 2010-2020 se sont appuyées sur une méthodologie et des données plus conséquentes pour lever un certain nombre de méprises sur la lecture de BD en classe. Tout d’abord, l’étude de Beaudoin et al. (2015), qui porte sur l’enseignement explicite de stratégies de compréhension en lecture, tend à montrer qu’il n’y a pas d’effet significatif du recours à la BD sur l’habileté à produire des inférences ou à développer la conscience métacognitive. Par ailleurs, le postulat selon lequel la bande dessinée serait facile d’accès est battu en brèche par plusieurs recherches. Sur des supports aussi variés que la BD historique ou le roman graphique, Virginie Martel et Jean-François Boutin (2015), ainsi que Nathalie Lacelle (2015), montrent que la prise d’information visuelle fait souvent défaut, en articulation avec la modalité textuelle, pour produire une interprétation générale. Les auteurs plaident donc pour une formation spécifique des élèves aux compétences de lecture multimodale. La bande dessinée peut même nuire aux apprentissages, lorsque les difficultés de réception du médium sont sous-estimées, comme le montrent Bautier et al. (2012) dans une séance de lecture en CP, à partir d’une planche présentant une pluralité de codes sémiotiques. Polo et Rouvière (2019) montrent qu’en classe de Première Sciences économiques et sociales, le choix d’un récit biographique de sept planches, donné comme support d’évaluation sans travail préalable sur les compétences spécifiques de lecture, suscite des erreurs de compréhension imputables au médium choisi, quel que soit le ressenti positif ou négatif des élèves. Le décalage qu’ils pointent entre l’effet subjectif plutôt positif du médium sur les élèves et les effets objectifs sur leur compréhension recoupe sur ce plan les analyses de Beaudoin et al. (2015).

Par ailleurs, loin de faciliter la compréhension et les apprentissages, la persistance de malentendus peut réduire l’étude de la bande dessinée à un simple vecteur de motivation. Hélène Raux (2019), qui a mené une étude sur les pratiques ordinaires des enseignants, incluant une série d’entretiens avec les praticiens, montre que la BD est essentiellement perçue comme une lecture plaisir, susceptible de raccrocher les petits lecteurs, a fortiori dans des démarches de projet supposées créer de la motivation et bonifier le climat de classe. La méconnaissance du domaine BD par les enseignants surdétermine le choix de corpus connus au graphisme accessible. Hélène Raux montre par ailleurs le décalage entre les premières représentations des professeurs et les fragilités qu’ils éprouvent ensuite face à l’objet. Ils disent leur manque d’outils pour travailler la BD dans le champ de la littérature. De fait, l’étude par la chercheuse de vingt-six séquences de français au sein du réseau «communauté des profs blogueurs» montre une très faible didactisation du médium dans la discipline. En l’absence d’une approche interdisciplinaire qui articule texte et image dans une démarche interprétative, l’usage de la BD oscille d’une part entre un outillage technique sur les codes sémiotiques, sans mise en relation avec l’effet de sens, et d’autre part une focalisation sur le texte et les enjeux globaux du récit, au détriment de la dimension visuelle.

Hélène Raux montre malgré tout que certaines pratiques «ordinaires» qu’elle a observées mettent en œuvre, avec la BD, des modalités de lecture interprétative et de questionnement ouvert, à partir d’éléments «résistants» dans des compositions visuelles polysémiques. Le cadre de l’observation, qui est celui du projet TALC (Du texte à la classe), est cependant spécifique7. Il s’agit d’enseignants volontaires sollicités à l’occasion d’une formation consacrée à l’enseignement de la littérature, tandis que le choix de la BD a été imposé. De façon significative, elle met cependant en évidence des embarras liés à l’intégration du médium, par exemple le besoin de faire un cadrage liminaire sur les codes de la BD, ou encore des logiques centrifuges symptomatiques à travers des activités de langue extérieures aux activités de lecture. Comparativement aux autres «genres» proposés dans le projet TALC, les enseignants demandent surtout très peu aux élèves de justifier leur lecture par des prises d’indices dans la BD.

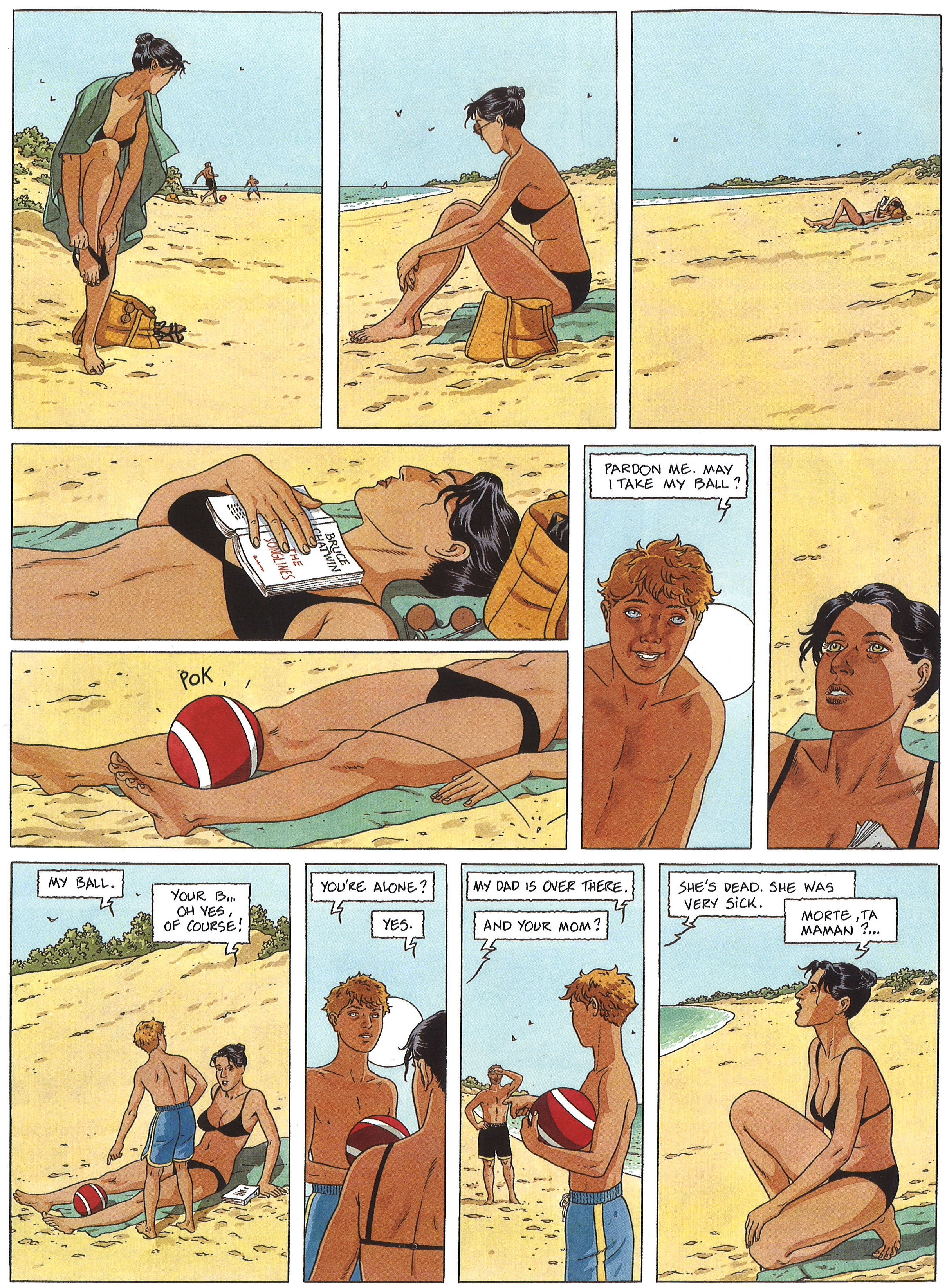

Il en va différemment lorsque l’expérimentation en classe vise à tester un scénario pédagogique spécialement conçu par un didacticien pour embrasser les différentes composantes du médium et mettre les élèves en situation de questionnement (Rouvière 2012b; 2013). A travers la mise en évidence d’analogies de composition, les élèves peuvent parvenir à quitter le simple niveau de la fiction pour passer à l’examen plus distancié de procédés narratifs «littéralement visibles». Ils découvrent alors que le pilotage du récit par l’image est lourd d'effets implicites, ouvrant la voie à une lecture symbolique.

Il est à noter dans les recherches de Raux et Rouvière que ce sont les planches ou les scènes muettes qui donnent lieu à un travail interprétatif mobilisant l’analyse de compositions visuelles «résistantes». Cela rejoint le paradoxe pointé par Baetens (2012) à propos du roman graphique: le rapprochement avec la lecture dite «littéraire» serait plus grand lorsque le pilotage du récit n’est pas d’abord textuel.

Alors qu’un déplacement vers la question de la réception subjective s’amorce dans les comics studies et que les théories du sujet-lecteur informent depuis 2004 les réflexions en didactique de la littérature, il est à noter qu’aucune recherche d’envergure n’a été menée sur ce plan avec la BD, contrairement à d’autres genres et médium (album pour enfants, poésie, théâtre, genres narratifs).

4.3. La production de planches de BD en classe: de l’observation de pratiques «ordinaires» à l’expérimentation d’un dispositif spécifique

On doit à nouveau à Hélène Raux (2019) d’avoir mené un travail descriptif et compréhensif des pratiques ordinaires de production de BD en classe. La chercheuse a ainsi observé différents ateliers en CE2 et en classe de sixième dans le cadre d’une pédagogie de projet assortie, dans l’un des cas, de l’intervention d’une artiste. Son analyse s’appuie sur un ensemble de productions d’élèves des différentes classes et des entretiens menés avec chacune des enseignantes. La chercheuse retrouve dans les modalités de travail inspirées de la pédagogie de projet un certain nombre de limites déjà pointées par des sociologues de l’apprentissage comme Bonnéry (2007) ou Bautier et Rochex (2007): un investissement variable des élèves, des phénomènes de division du travail, une finalisation étroite des activités, une réduction chez certains élèves de la compréhension des enjeux de la tâche. L’atelier BD est valorisé par les enseignants au nom d’une pédagogie de la réussite supposée restaurer l’estime de soi, selon le présupposé d’un pouvoir remédiant du médium ou des vertus mêmes du détour. Mais cette réalité ne vaut que pour une poignée d’élèves, tandis que la démobilisation des autres est acceptée par les professeurs au nom de l’inédit, l’essentiel étant de sortir des sentiers battus de la discipline.

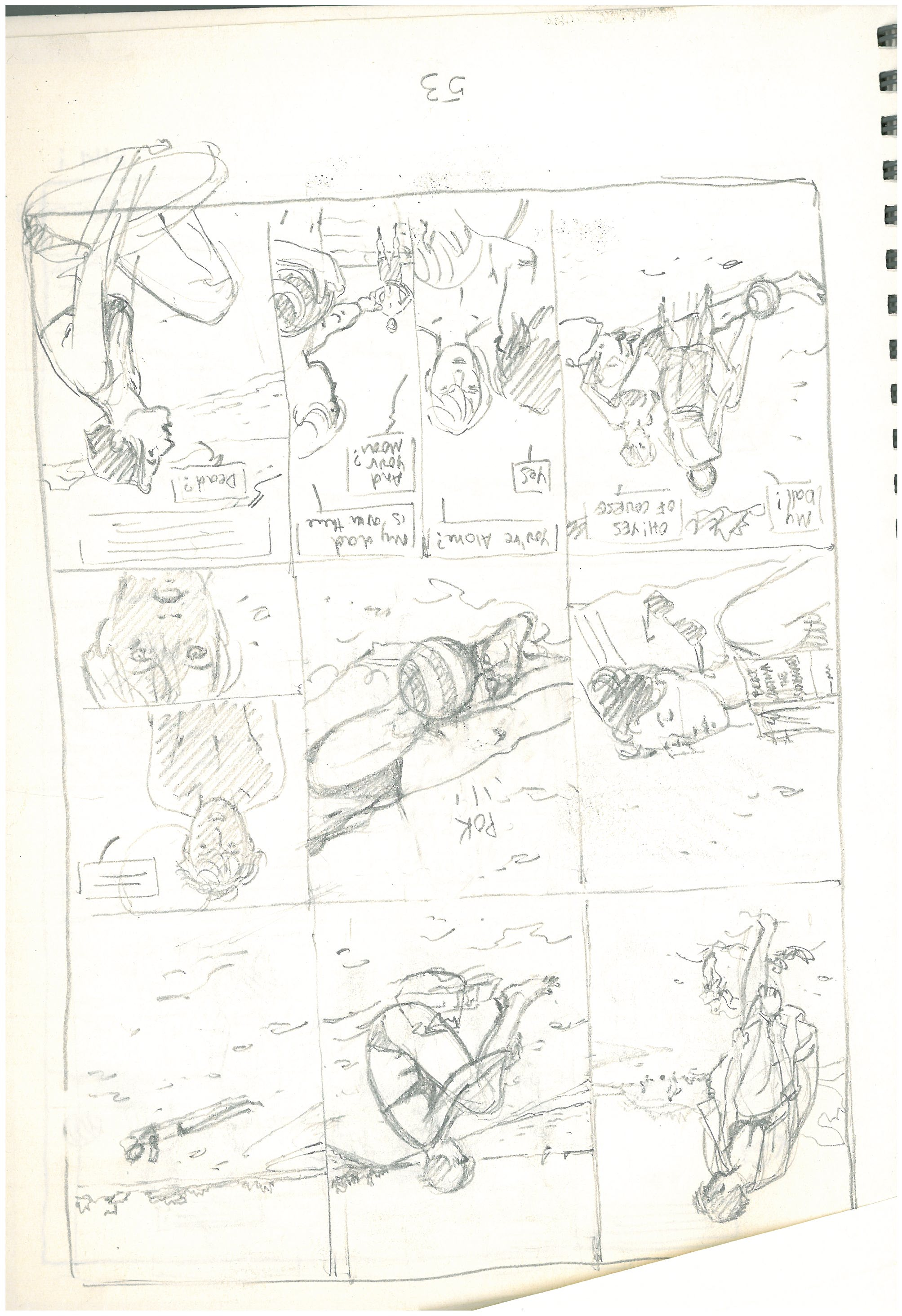

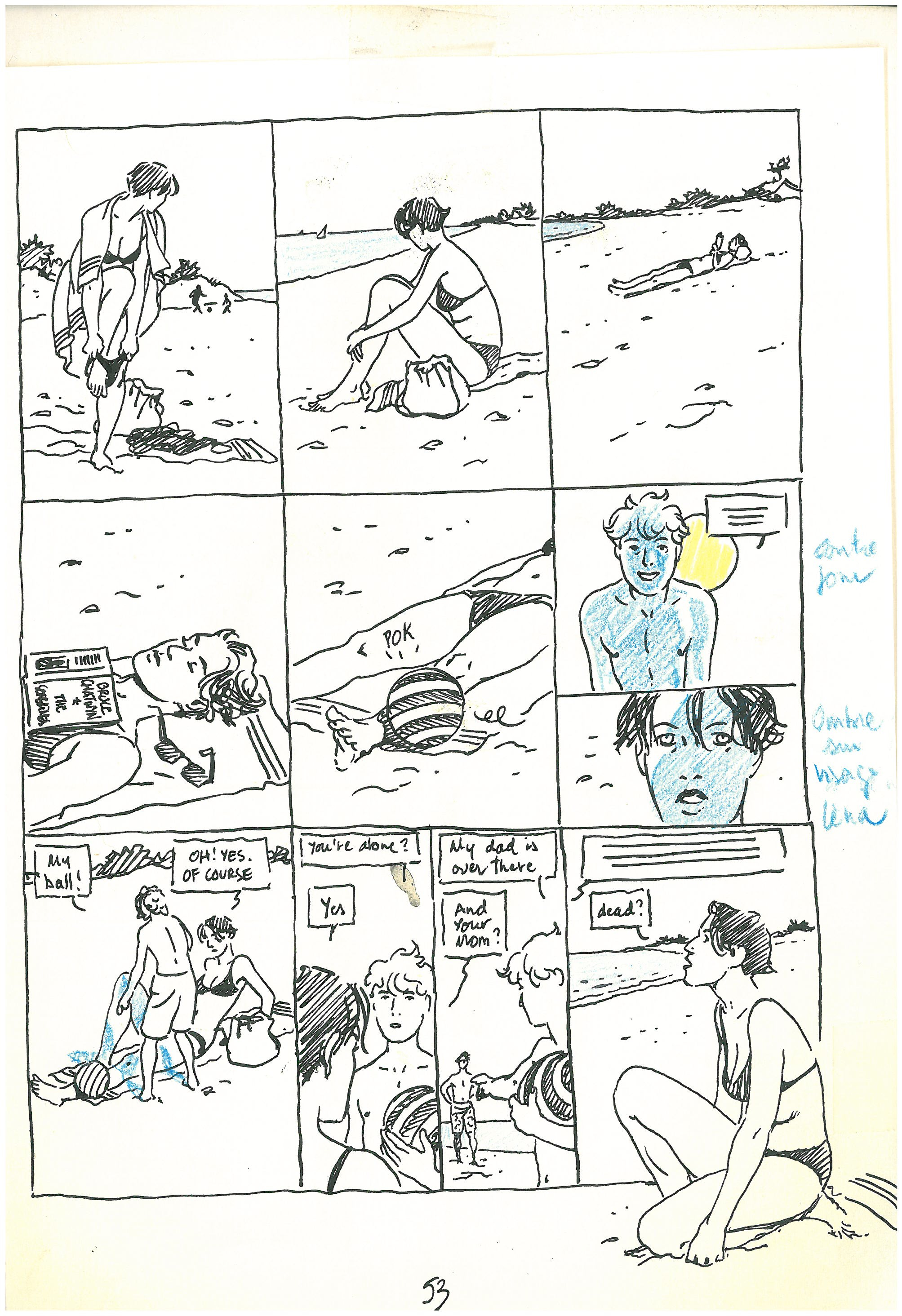

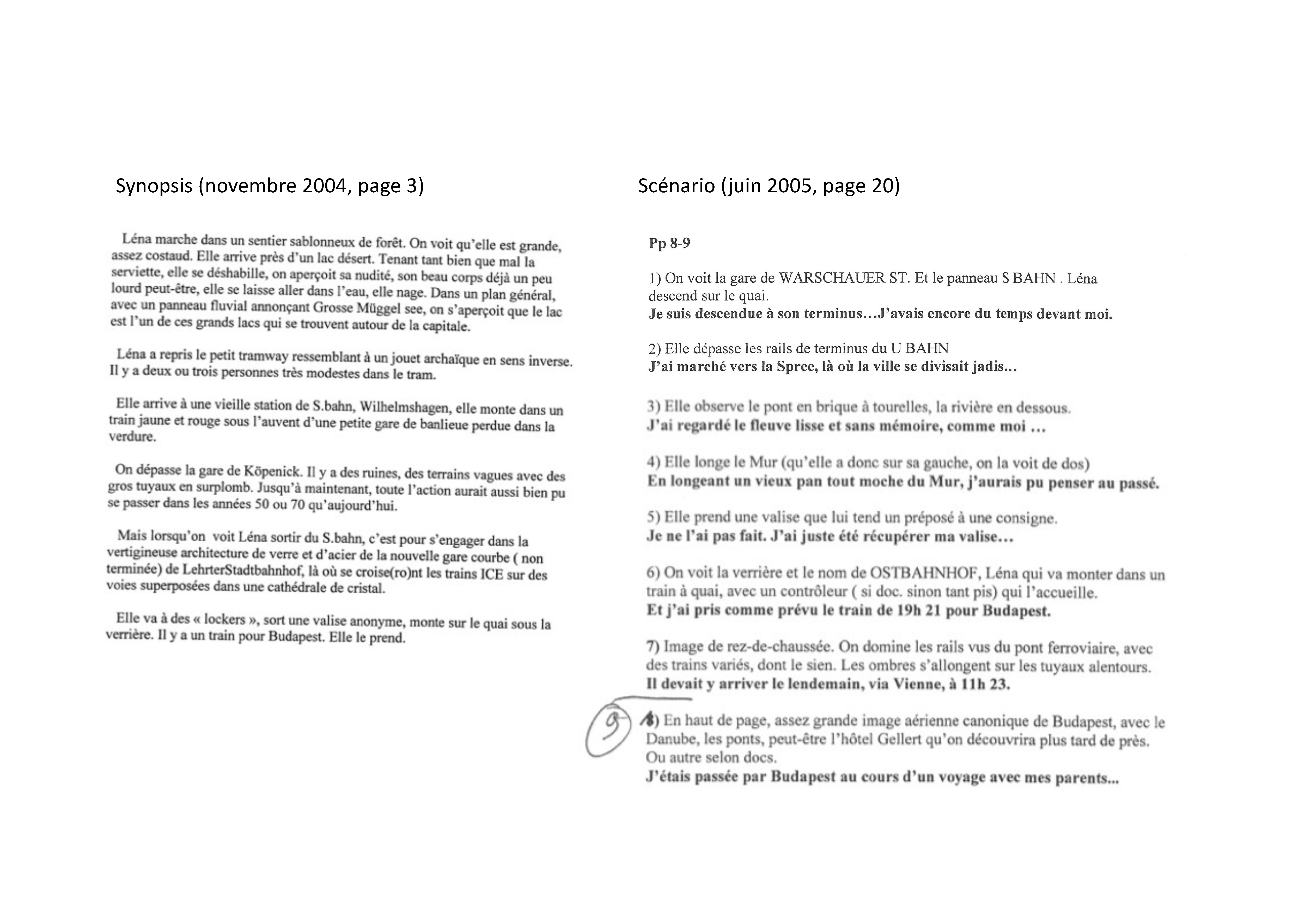

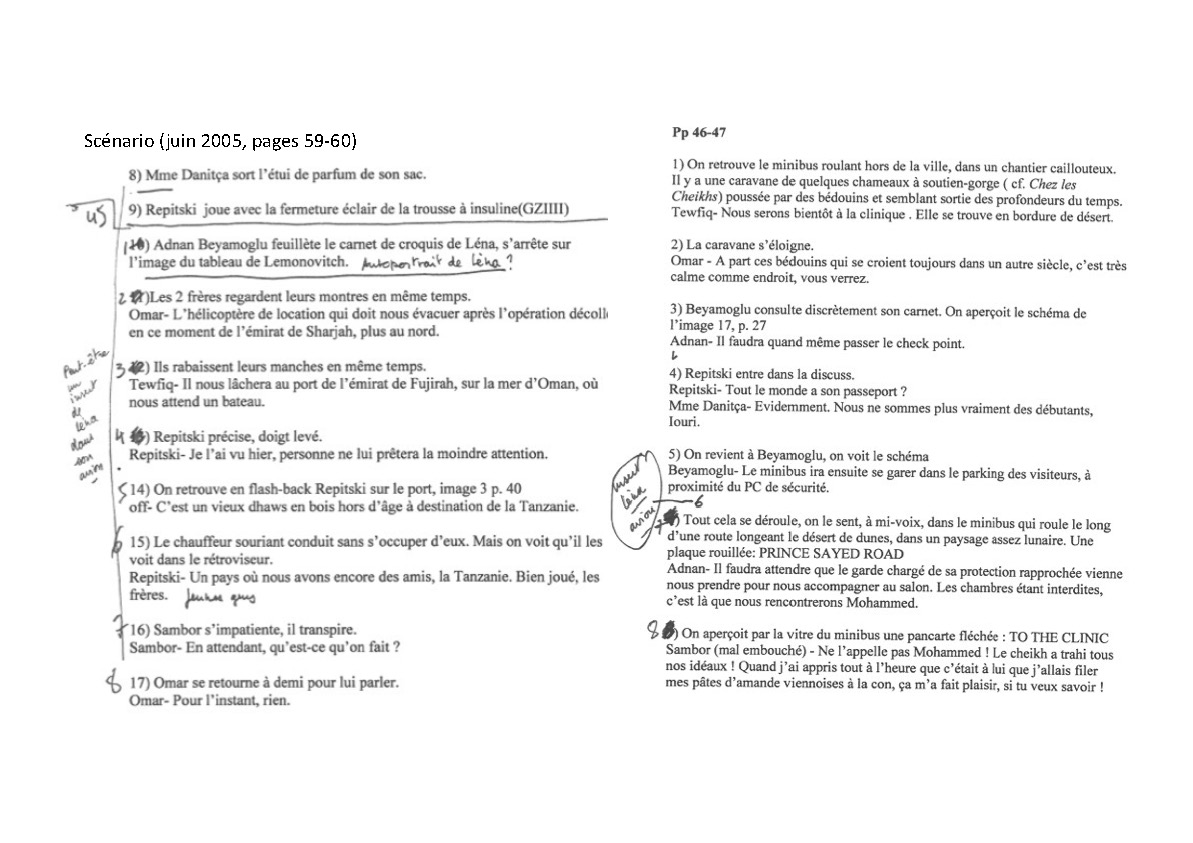

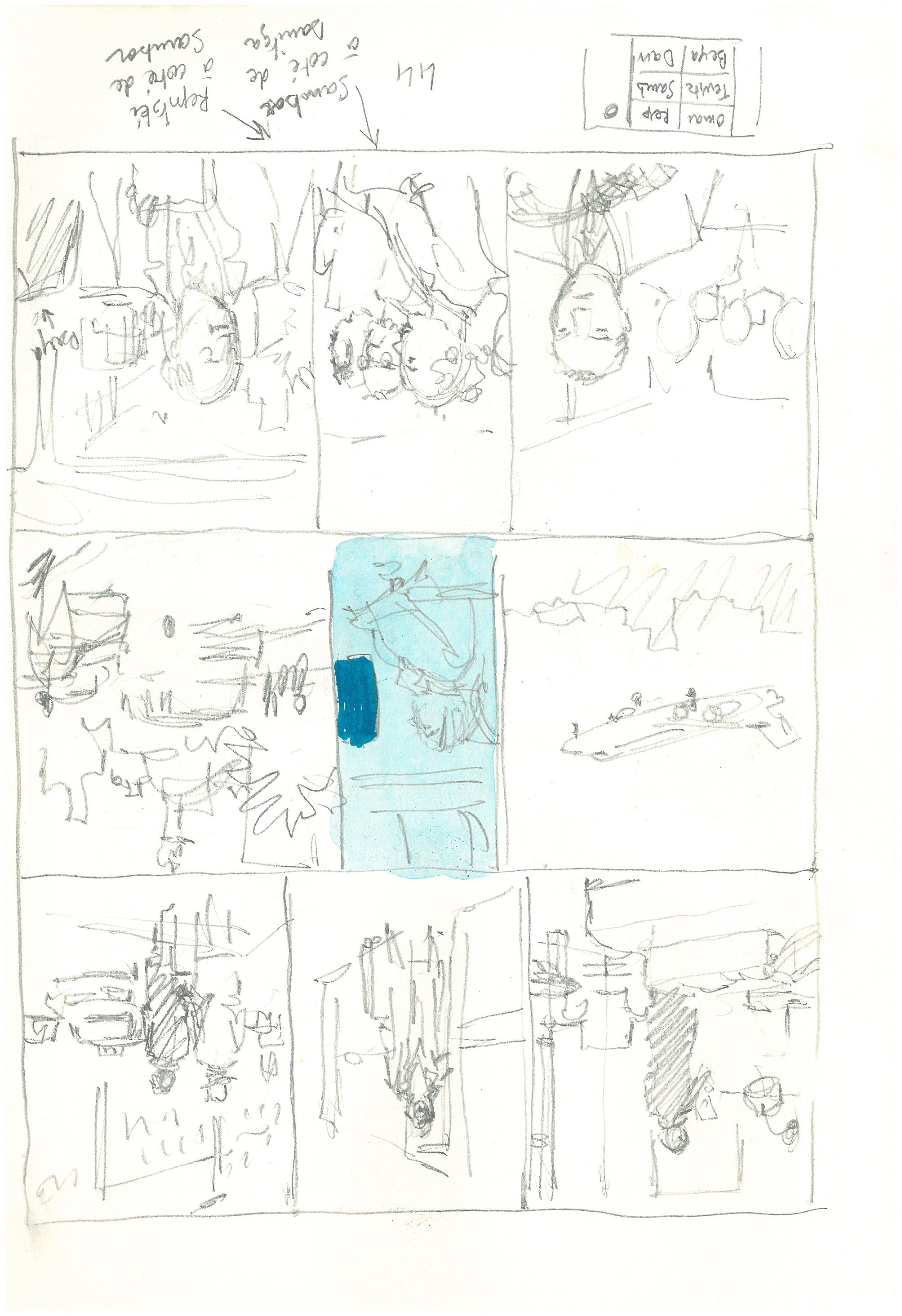

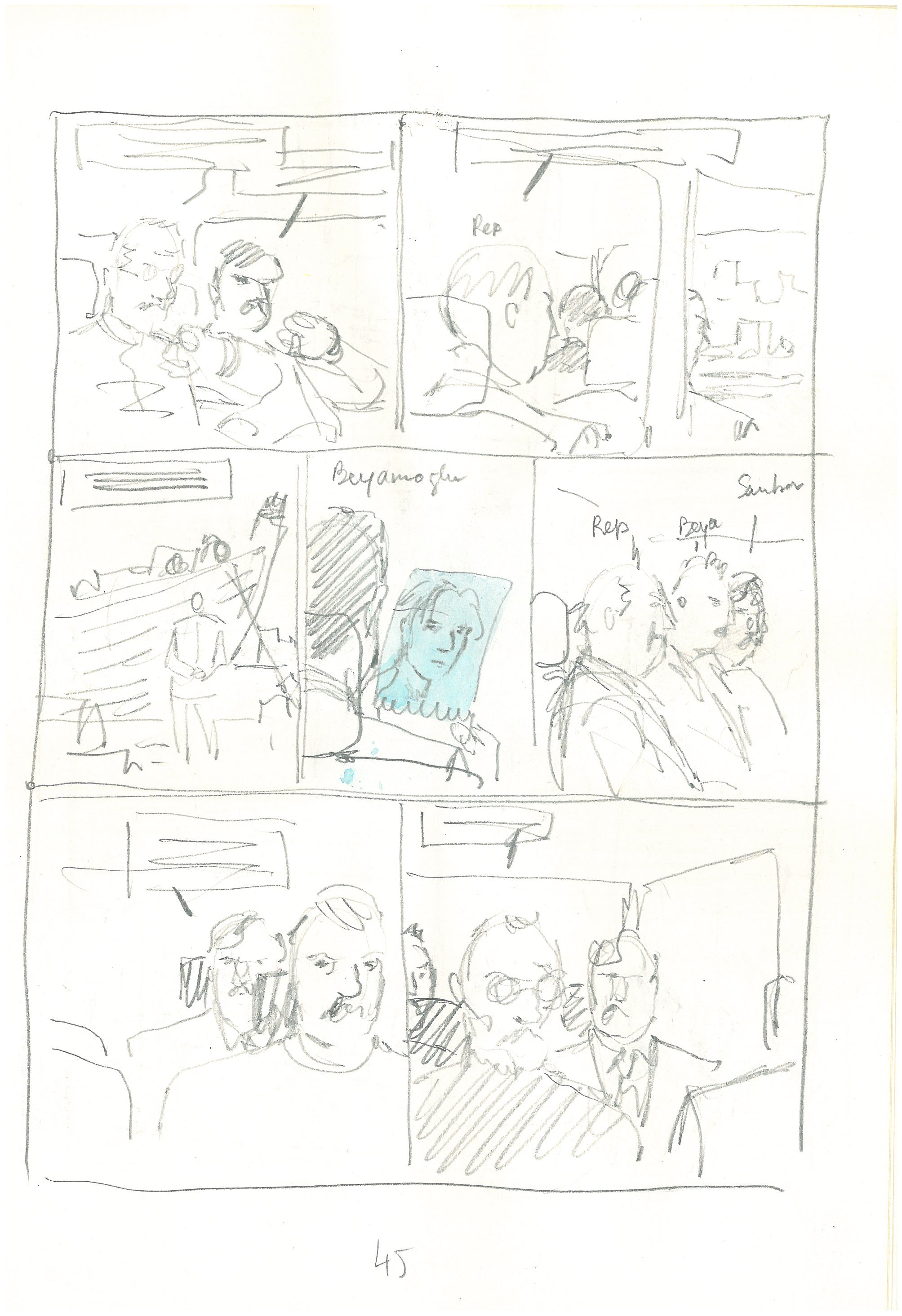

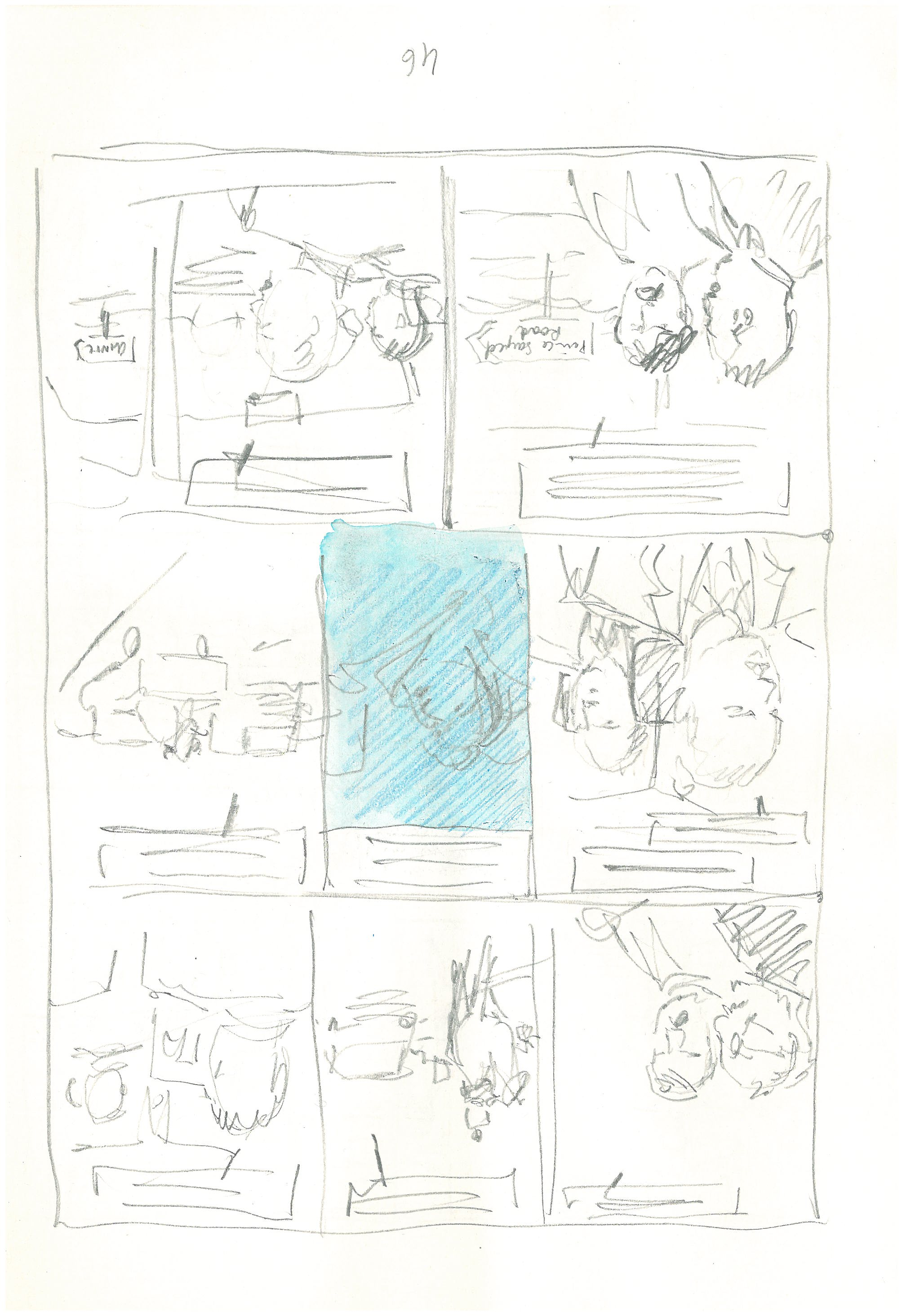

Les enjeux cognitifs passant au second plan, non seulement les résultats décevants entretiennent les difficultés, mais paradoxalement, l’activité s’avère surtout porteuse pour les bons élèves. Sur un plan plus technique, la chercheuse constate que la capacité à créer un enchaînement narratif visuel n’est pas enseignée comme une compétence. Le découpage du récit en images est pensé comme naturel et allant de soi. Pour y parvenir, les élèves sentent qu’il serait possible de faire un découpage dessiné, mais comme il leur est demandé de faire un découpage écrit, l’activité se mue au mieux en une segmentation de texte à illustrer, où le dessin ne pilote pas le récit. Hélène Raux montre le flou des représentations enseignantes sur la notion de scénario, elle montre comment une partie des élèves dessine malgré tout et insère du texte transformé, enfin comment le découpage scénaristique peut se trouver délégué à un intervenant extérieur, annihilant l’intérêt pédagogique de l’activité pour les élèves.

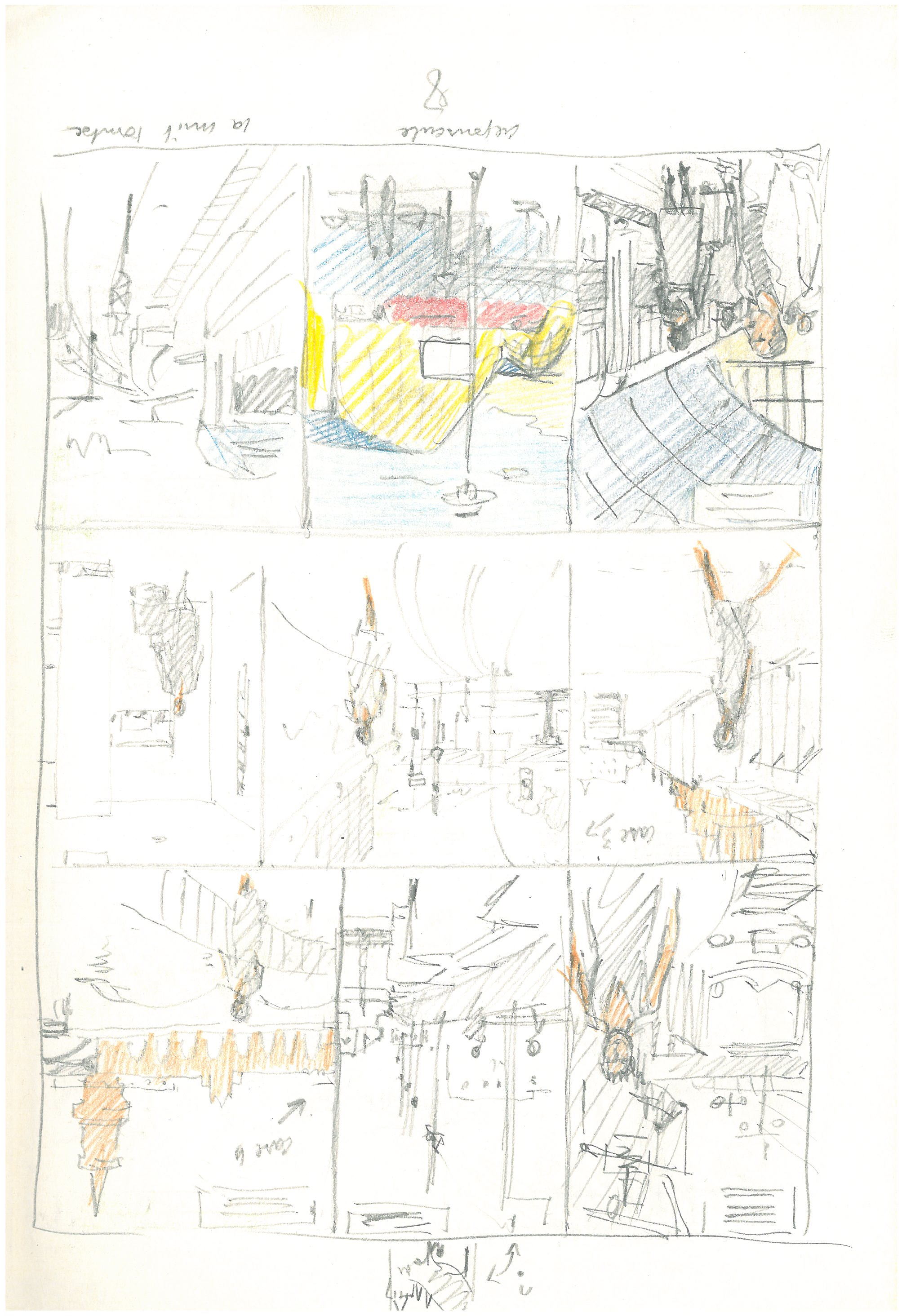

De fait, si l’écriture d’un synopsis mobilise des compétences d’écriture scolaires traditionnelles, le découpage, en revanche, suppose que les élèves aient la capacité spécifique de pré-visualiser ce qu’ils racontent et mettent en scène: le site, la taille et la forme des cases, les types de plans, le contenu figuratif, etc. Or, cette compétence particulière, qui consiste véritablement à «penser en images» devrait faire l’objet d’un apprentissage préalable. Ainsi, des élèves performants dans l’écriture du synopsis peuvent-ils se trouver démunis lorsqu’il s’agit de passer à l’étape suivante. C’est pour remédier à ce problème qu’a été inventé le dispositif collaboratif de «l’écriture post-it», qui a été expérimenté avec succès (Rouvière 2015; 2017). Le principe «1 post-it = 1 action» permet de créer une histoire pré-découpée selon l’équivalence implicite «1 post-it = 1 case». A quoi s’ajoute ensuite deux autres couches de post-it de deux couleurs différentes, l’une pour le texte, l’autre pour décrire le visuel. Le synopsis s’invente ainsi ou se réinvente en même temps que le scénario s’écrit, case après case. Planification, mise en texte et révision ne sont plus des étapes chronologiques, mais se fondent dans un seul et même processus dynamique. Ainsi certains élèves en difficulté dans des productions écrites traditionnelles se découvrent une capacité à pré-visualiser et mettre en scène avec ces petits papiers ce qu’ils veulent raconter.

4.4. L’étude des adaptations: une porte d’entrée incontournable de la BD en classe?

Dans son étude historico-didactique, Hélène Raux (2019) montre que l’étude de l’adaptation en BD des classiques de la littérature se situe à un point d’équilibre des tensions culturelles qui entourent la légitimation du médium et, à ce titre, constitue une porte d’entrée possible pour une didactique de la BD en classe. C’est ce que pourrait laisser espérer l’article de Hesse-Weber (2017), qui s’appuie sur l’analyse de productions d’élèves pour étudier les enjeux de l’adaptation d’une pièce de théâtre en bande dessinée. La place donnée à la BD reste cependant celle d’un «satellite gravitant autour des œuvres littéraires» (Raux 2019: 107). D’autres études confirment que la production en classe d’adaptation en BD reste subordonnée pour le professeur à des objectifs d’appropriation subjective, de compréhension et d’interprétation du texte littéraire (Lacelle & Lebrun 2015). Il en ressort tout de même que l’adaptation par les élèves peut donner une réelle impulsion à l’exploration du texte source pour construire la compréhension (Rouvière 2015). Elle oblige les élèves à plonger dans le texte, à le découper, à distinguer les différentes factures de discours et les instances énonciatives, à séquencer les actions, les dialogues ou les passages descriptifs. Le processus engage par ailleurs chez les élèves un effort d'élucidation lexicale et de représentation mentale pour se forger des images. Effort qui est souvent étayé par des recherches documentaires pour enrichir la lecture et nourrir le projet.

Cependant, en ce qui concerne la lecture proprement littéraire, le bénéfice pour l’interprétation du texte source semble limité. Dans une expérimentation que j’ai pu mener (Rouvière 2017), il est apparu qu’une fois que les élèves ont dégagé une note d’intention, le texte source servait de réservoir utile à d'autres fins qu'à sa propre lecture, dans le sens d’'une réduction et d'une simplification. Lors de la présentation ultérieure des planches, le travail comparatif s’est avéré également assez pauvre et n'a pas enrichi véritablement la lecture littéraire. Les élèves ont vu le texte original à travers le prisme de leur propre adaptation, pour étayer leur projet. L'activité fictionnalisante du lecteur (Langlade 2004) a certes été mise en mouvement, mais en amont du processus de l’adaptation lui-même, après la lecture-découverte, lorsqu’était suscité par exemple un jeu d’images associatives. La transmodalisation a apporté en aval peu de gain supplémentaire sur ce plan. Par contre l'analyse que les élèves ont faite de leur planche a montré le plus souvent une articulation explicite entre une intention signifiante, des procédés de composition et des effets de sens (même s’il s’agissait d’un discours reconstruit). La BD m’apparaît comme un médium particulièrement propice à l'adoption de cette posture, pour peu que l’on exerce le regard des élèves sur quelques procédés (choix d’un multicadre, taille, forme et site des vignettes, jeux d’échelle sur l’échelle des plans ou sur les angles de vue, etc.). Ce résultat peut du reste être obtenu en lui-même, sans le détour par l’adaptation d’un texte littéraire.

En ce qui concerne la lecture en classe de bandes dessinées adaptées d’œuvres littéraires, la réflexion didactique, quoi qu’elle en dise, parvient également difficilement à s’affranchir d’une approche «marche-pied», car l’objectif est de contribuer à la formation d’une lecture littéraire de l’œuvre source. Les adaptations BD sont envisagées comme des «textes de lecteurs», et à ce titre, fournissent l’exemple de lectures subjectives (Fourtanier 2012) et sensibles (Ahr 2012). Cependant Brigitte Louichon (2012) montre que l’étude de la reproduction intégrale du texte source peut aussi avoir pour effet de questionner les particularités sémiotiques du langage BD et s’avère une modalité porteuse pour problématiser la lecture.

4.5. Vers une didactique de la culture polygraphique?

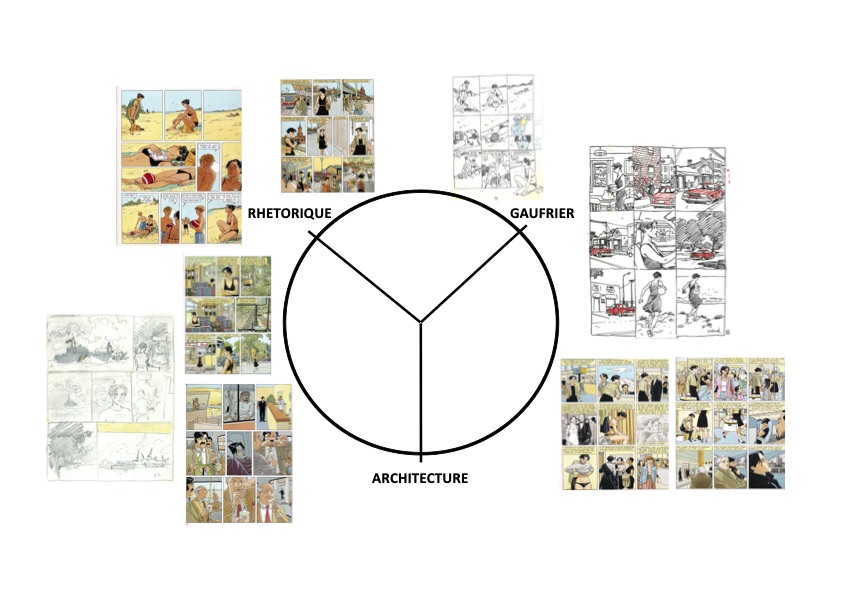

Le paradigme de la culture polygraphique proposé par Thierry Smolderen (2009; 2012) pour cerner le creuset où prend naissance et se réinvente la bande dessinée, invite sans doute à élargir les perspectives pour une didactique du médium.

Cela concerne d’abord les frontières d’une acculturation générale au média: ouvrir les représentations des élèves à la diversité des univers de fiction, des genres, des styles graphiques et des esthétiques semble une nécessité, de même que les ouvrir au processus de création, à l’histoire du médium et à ses différentes sphères culturelles à travers le monde. Mais il semblerait fructueux également de questionner en classe les frontières sémiotiques du médium avec d’autres formes d’expression: le dessin de presse, les caricatures séquentielles, le roman-photo, la peinture d’images itératives (profanes ou religieuses), les albums pour enfants, les recueils d’illustrations ou de caricatures, l’art de l’affiche, du vitrail ou de la fresque, dans une approche véritablement interdisciplinaire avec les arts plastiques.

Lorsqu’il s’agit d’étudier le «langage» de la BD, le concept de culture polygraphique invite également à décloisonner l’approche des codes formels. Rencontrer un même procédé (cadre, site, plan, angle de vue…) dans des contextes stylistiques et compositionnels diversifiés éviterait de figer les représentations sur les effets induits, tout en développant la culture du regard et la sensibilité.

En ce qui concerne la production de planches par les élèves, l’intégration d’éléments composites (photogrammes, détails grossis ou inversés de reproductions de tableaux, diagrammes divers) apparaît comme une pratique légitime, de même que le détournement, le collage et l’invention patchwork de planches à partir d’emprunts à d’autres BD ou différentes banques d’images disponibles (Rouvière 2015; 2017). A ce titre, les directions de recherche impulsées depuis 2016 par l’association Stimuli et le laboratoire de didactique André-Revuz de l’Université Denis-Diderot, dans le champ de la didactique des sciences, s’avèrent tout à fait prometteuses. Les enseignants et les chercheurs qui utilisent les arts narratifs et visuels pour faire vivre la science dans leur classe ou médiatiser leurs recherches en laboratoire, utilisent des dispositifs icono-textuels qui s’inspirent de la BD autant qu’ils la nourrissent: par exemple certains organisent la page comme un champ panoptique et insèrent des photogrammes qu’ils traitent comme des vignettes de BD (avec récitatifs et bulles), en les recadrant, en estompant les éléments non discutés, en épurant les éléments importants avec des dessins aux lignes claires, et en les complétant d’annotations graphiques (Goujon 2020); d’autres font produire aux élèves des narrations graphiques codées à partir d’albums pour enfant (Moulin & Hache 2020) et des cartes dites «sensibles» (Gaujal 2020), pour favoriser l’appropriation de savoirs disciplinaires en cours d’acquisition8.Thierry Smolderen (2012) rappelle à quel point toute forme de modélisation théorique peut se révéler stimulante pour l’imagination d’un dessinateur polygraphique. Il y voit l’une des clés du dynamisme de la bande dessinée, qui trouve historiquement sa source dans un imaginaire diagrammatique et spéculatif. Ce propos est confirmé par différentes expériences universitaires récentes, qui invitent les jeunes chercheurs à transposer leur recherche en BD9.

Sur le plan de la lecture, la notion de culture polygraphique invite par ailleurs à sortir d’une approche strictement séquentielle du médium. En contrepoint d’une approche scénaristique de la BD (telle qu’induite par exemple par la narratologie ou le dispositif de l’écriture post-it), il est sans doute possible de promouvoir une approche non linéaire axée sur l’engendrement des images. A la suite des approches tracées par Marion Rostam et Henri Garric à propos des œuvres de David B. et de Franquin, il s’agirait par exemple de rechercher avec les élèves, parmi le flux et l’entrelacement des formes et des figures au sein de certaines œuvres graphiques, un possible dispositif dialectique. Tout se passe parfois comme si la tension entre certaines formes ou certains motifs (la droite vs la courbe, le contour vs le détour, le noir vs le blanc, le vide vs le plein, le texte vs l’image, le figuratif vs l’emblématique) recouvrait un conflit de valeurs et se prêtait à des jeux de combinaison réversibles.

Une autre source d’engendrement des images est l’imaginaire linguistique. Roland Barthes (1982) l’avait montré à propos de l’art du peintre Arcimboldo fondé sur un jeu de métaphores, de métonymies et d’expressions langagières transposés dans une composition visuelle. On retrouve cette direction dans une proposition de Tatiana Blanco Cordon (2012), en classe d’espagnol langue étrangère, qui consiste à effectuer une lecture «littérale» de certains motifs, pour en déduire des expressions linguistiques. Cette méthode semble approcher d’assez près le nœud d’imaginaire où la création iconique parfois s’origine. Il est possible en effet que l’image ait sa source dans un «texte souterrain», qu’elle procède de certaines expressions de la langue qui la parle à l’avance (Rouvière 2012a: 373). On sait par exemple qu’il s’agit chez René Goscinny de l’un des ressorts de l’invention du gag visuel (Kaufmann 1983) ou du cryptage symbolique (le sang-lier). On aboutit alors à des énoncés littéraux, une «lettre» de l’image qui redonne toute leur profondeur aux mises en scène par la bande.

Enfin, au regard de l’hybridation stylistique et de la distanciation ironique partagées par le roman comique et la culture polygraphique, les travaux de Thierry Smolderen légitimeraient d’inscrire dans les programmes de Lycée la culture du roman arabesque et du récit excentrique, au XVIIIe et au XIXe siècle, en incluant les œuvres de Töpffer, Cham ou Doré. Ce serait là le signe d’un saut véritablement «post-légitime» dans l’appréhension du médium BD.

5. Conclusion

Les trois champs théoriques qui ont été mis en regard peuvent sembler relativement hermétiques les uns vis-à-vis des autres, en particulier celui de la recherche en éducation. Intuitivement, on pourrait penser à l’inverse qu’il existe socialement une logique descendante, qui va de la légitimation culturelle du médium à la connaissance savante de son langage et de son histoire, pour aboutir à son intégration scolaire. Mais en raison de logiques de scolarisation propres à la discipline (Chervel 1998; Denizot 2013; Raux 2019), la trajectoire scolaire de l’objet BD tend à se développer en parallèle de son histoire sociale, sans la recouper totalement. Par ailleurs, alors que l’on semble progresser vers une théorisation didactique du médium, jamais la plasticité culturelle de ce dernier n’est apparue aussi grande, du roman arabesque au jeu vidéo, bouleversant les catégories préexistantes à travers lesquelles l’objet était pensé. La notion de culture polygraphique ou encore de dispositif d’images en flux, pourrait à moyen terme faire apparaître comme daté le dispositif de la bande dessinée tel qu’il s’est stabilisé au XXe siècle sur support papier. A moins que cette muséification progressive soit précisément l’une des conditions culturelles et institutionnelles d’une intégration scolaire à venir plus forte encore. L’inscription d’une bande dessinée au programme de Lettres du baccalauréat constituerait sans doute une étape majeure en ce sens. Mais la recherche en didactique sur l’étude de la BD doit encore progresser, en s’intéressant en particulier à la lecture subjective, pour répondre aux besoins qui se feraient jour et accompagner favorablement les pratiques de classe.

Bibliographie

Ahr, Sylviane (2012), «Les classiques en bandes dessinées: sacrilège ou tremplin?», in Enseigner les classiques aujourd’hui. Approches critiques et didactiques, I. De Peretti & B. Ferrier (dir.), Bruxelles, Peter Lang, p. 197-208.

Aquatias, Sylvain (2017), «La bande dessinée à l’école hier et aujourd’hui», Deuxièmes rencontres nationales de la bande dessinée, Angoulême. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http://www.etatsgenerauxbd.org/wp-content/uploads/sites/9/2018/05/2017_rencontres_nationales_bd_02_v00c2.pdf

Arsenault, Dominic (2006), Jeux et enjeux du récit vidéoludique: la narration dans le jeu vidéo, mémoire, Université de Montréal. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http://www.le-ludophile.com/Files/Dominic%20Arsenault%20-%20Memoire.pdf

Baetens, Jan (2009), «Littérature et bande dessinée. Enjeux et limites», Cahiers de Narratologie, n° 16. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://journals.openedition.org/narratologie/974

Barthes, Roland (1982) «Arcimboldo ou Rhétoriqueur et Magicien», in L’Obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris, Seuil.

Baudry, Julien (2015), «Entretien jeune recherche en bande dessinée: Antony Rageul», Phylacterium. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http://www.phylacterium.fr/?p=2162

Baudry, Julien (2012), Cases Pixels. Une histoire de la bande dessinée numérique en France, Tours, Presses universitaires François Rabelais.

Bautier, Elisabeth, Jacques Crinon, Catherine Delarue-Breton & Brigitte Marin (2012), «Les textes composites: des exigences de travail peu enseignées?», Repères, n° 45, p. 63-79.

Bautier, Elisabeth & Jean-Yves Rochex (2007), «Apprendre: des malentendus qui font la différence», in Les sociologues, l’école et la transmission des savoirs, J. Deauvieau & J.-P. Terrail (dir.), Paris, La Dispute, p. 227-241.

Beaudoin, Isabelle, Jean-François Boutin, Virginie Martel, Nathalie Lemieux, Martin Gendron (2015), «Consolider ses compétences de compréhension en lecture par la BD», Revue de recherche sur la littératie médiatique multimodale, n° 2. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://litmedmod.ca/consolider-ses-competences-de-comprehension-en-lecture-par-la-bd

Blanchard Marianne, Hélène Raux (dir.) (2019), «Usages didactiques de la bande dessinée», Tréma, n° 51. En ligne, consulté le 1er novembre 2020, URL: https://journals.openedition.org/trema/4803

Boltanski, Luc, (1975), «La Constitution du champ de la bande dessinée», Actes de la recherche en sciences sociales, n°1, p. 37-59. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1975_num_1_1_2448

Bomell-Rainelli, Béatrice & Alain Demarco (2011), «La BD au collège depuis 1995: entre instrumentalisation et reconnaissance d’un art», Le Français aujourd’hui, n° 172, p. 81-92.

Bonnéry, Stéphane (2007), Comprendre l’échec scolaire, Paris, La Dispute.

Bourdieu, Pierre (1979), La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, éditions de Minuit.

Bourdieu, Pierre (1992), Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil.

Boutin, Jean-François (2012), «De la paralittérature à la littérature médiatique multimodale. Une évolution épistémologique et idéologique du champ de la bande dessinée», in La littératie médiatique multimodale, M. Lebrun, N. Lacelle & J.-F. Boutin (dir.), Québec, Presses universitaires du Québec.

Bruno, Pierre (1995), «La culture jeune», Le Français aujourd’hui, n° 111, p. 19-28.

Chervel, André (1998), La Culture scolaire: une approche historique, Paris, Belin.

Couégnas, Daniel (1992), Introduction à la paralittérature, Paris, Seuil.

Dacheux, Eric (2009), «La bande dessinée, art reconnu, média méconnu», Hermès, n° 54, p. 11-17.

Dardaillon, Sylvie (2009), «Quelle place pour l’iconotexte dans les pratiques des enseignants du cycle 3?» in La Littérature en corpus. Corpus implicites, explicites, virtuels, B. Louichon & A. Rouxel (dir.), Dijon, Scéren-CRDP de Bourgogne, p. 85-95.

Denizot, Nathalie (2013), La scolarisation des genres littéraires 1802-2010, Bruxelles, Bern & Berlin, Peter Lang.

Depaire, Colombine (2019), État des lieux: la place de la bande dessinée dans l’enseignement, Syndicat national de l’édition. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL:https://www.sne.fr/app/uploads/2019/02/SNE-PictureThis_etat-des-lieux-BD-ecole_janv2019_2.pdf

Queffélec-Dumasy, Lise (1997), «De quelques problèmes méthodologiques concernant l’étude du roman populaire», in Problèmes de l’écriture populaire au XIXe siècle, R.Bellet & Ph. Régnier, Limoges, Pulim, p. 229-266.

Dürrenmatt, Jacques (2013), Bande dessinée et littérature, Paris, Garnier.

Eco, Umberto (1972), La Structure absente, Paris, Mercure de France.

Eco, Umberto (1970), «Sémiologie des messages visuels», Communications, n° 15, p. 11-51.

Eco, Umberto (1964), Apocaliticci e integrati. Communicazioni di massa e theori della cultura di massa, Milan, Bompiani.

Eisner, Will (1985), Comics and Sequential Art, Tamarac, FL, Poorhouse Press.

Evans, Christophe (2015), «Profils de lecteurs, profils de lecture », in La Bande dessinée, quelle lecture, quelle culture?, B. Berthou (dir.), Paris, éditions de la Bibliothèque publique d’information, p. 17-44.

Fourtanier, Marie-José (2013), «Lire et faire lire des œuvres littéraires adaptées en BD: "ravauder" le patrimoine ou l’inventer?», in Les Patrimoines littéraires à l’école, S. Ahr & N. Denizot (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 33-50.

Fresnault-Deruelle, Pierre (1972), La Bande dessinée. Essai d’analyse sémiotique, Paris, Hachette.

Frezza, Gino (1999), Fumetti, anime del visibile, Roma, Meltemi.

Gabilliet, Jean-Paul (2005), Des Comics et des hommes. Histoire culturelle des comic books aux États-Unis, Nantes, éd. du Temps.

Garric, Henri (dir.) (2013), L’Engendrement des images, Tours, Presses universitaires François Rabelais.

Garric, Henri (2014), «Ce que la bande dessinée pense de la littérature: à propos de gemma Bovery de Posy Simonds», Neuvième Art 2.0. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article806

Gaudreault, André & Thierry Groensteen (dir.) (1998), La transécriture. Pour une théorie de l’adaptation. Littérature, cinéma, bande dessinée, théâtre, clip, Quebec & Angoulême, Editions Nota Bene / CNBDI.

Gaujal, Sophie (2020), «Géo-graphier», in Actes de la 2e édition du colloque Telling Science Drawing Science, 15-17 mai 2019 Angoulême (TSDS # 2), C. de Hosson, L. Bordenave, P.-L. Dautès & N. Décamp (dir.), Paris, Irem, p. 111-118.

Goujon, Catherine (2020), «La bande dessinée dans les écrits scientifiques en sciences de l’éducation, un cas en didactique des sciences», in Actes de la 2e édition du colloque Telling Science Drawing Science, 15-17 mai 2019 Angoulême (TSDS # 2), C. de Hosson, L. Bordenave, P.-L. Dautès & N. Décamp (dir.), Paris, Irem, p. 26-31.

Groensteen, Thierry (2011), Bande dessinée et narration, Paris, PUF.

Groensteen, Thierry (2006), La bande dessinée, un objet culturel non identifié, Angoulême, Editions de l’An 2.

Groensteen, Thierry (1999), Système de la bande dessinée, Paris, PUF.

Hache, Christophe & Marianne Moulin (2020), «Codage d’album et activité mathématique?», in Actes de la 2e édition du colloque Telling Science Drawing Science, 15-17 mai 2019 Angoulême (TSDS # 2), C. de Hosson, L. Bordenave, P.-L. Dautès & N. Décamp (dir.), Paris, Irem, p. 82-85.

Heinich, Nathalie (2017), «L’artification de la bande dessinée», Le Débat, n° 195, p. 10-15.

Hesse-Weber, Armelle (2017), «Du théâtre à la bande dessinée », Pratiques, n° 175-176. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://doi.org/10.4000/pratiques.3617

Huynh, Jeanne-Antide (1991), «La synthèse de documents», Le Français aujourd’hui, n° 96, p. 26-35.

Ingulsrud, John E. & Kate Allen (2009), Reading Japan Cool. Patterns of Manga Literacy and Discourse, Lanham, Lexington Books.

Ito, Mizuko (2008), «Mobilizing the Imagination in Everyday Play: The Case of Japanese Media Mixes», in International Handbook of Children, Media and Culture, D. Livingstone & K. Drotner (dir.), New York, Sage. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http://www.itofisher.com/mito/publications/mobilizing_the.html

Kaufmann, Judith (1983), «Astérix, humour pictural et verbal», Cahier comique et communication, n°1, p. 67-109.

Kunzle David (1990), History of the comic strip, vol. 2, The ninetheenth century, Berkeley, University of California Press.

Lacelle, Nathalie (2012), «La déconstruction et la reconstruction des œuvres multimodales», in La littératie médiatique multimodale, M. Lebrun, N. Lacelle & J.-F. Boutin (dir.), Québec, Presses universitaires du Québec, p. 125-140.

Lacelle, Nathalie & Monique Lebrun (2015), «L’écriture transmédiatique dans le processus s’appropriation d’univers narratifs», in Les Formes plurielles des écritures de la réception, F. Le Goff, M.-J. Fourtanier (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 237-257.

Langlade, Gérard (2004), «Le sujet lecteur auteur de la singularité de l’œuvre», in Le sujet lecteur. Lecture subjective et enseignement de la littérature, A. Rouxel & G. Langlade (dir.), Rennes, PUR, p. 81-91.

Louichon, Brigitte (2012) «Fables en BD: la contrainte du texte», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, Ellug, p. 171-182.

Lunning, Frenchy (dir.) (2010), Fanthropologies, Minneapolis, University of Minessota Press.

Jenkins, Henry (2006), Convergence culture: Where Old and New Media Collide, New York, New York University Press.

Lefèvre, Pascal (2007), «Incompatible Visual Ontologies: The Problematic Adapatation of Drawn Images», in Film and Comic Books, I. Gordon, M. Jancovitch & M. McAllister (dir.), Jackson, University Press of Mississippi.

Lesage, Sylvain (2018), Publier la bande dessinée: les éditeurs franco-belges et l’album, 1950-1990, Lyon, Presses de l’Enssib.

Lesage Sylvain (2019), «Une bande dessinée adulte? Usages et mésusages de la légitimation», Belphégor, n° 17 (1). En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http: //journals.openedition.org/belphegor/1607

Louichon, Brigitte (2012), «Fables en BD: la contrainte du texte», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, Ellug, p. 171-182.

Louichon, Brigitte (2008), «Enquête sur le rapport des enseignants aux programmes de 2002 et les pratiques d’enseignement de la littérature au cycle 3», Repères, n°37, p. 51-68. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://doi.org/10.4000/reperes.420

McCloud, Scott (1993), Understanding Comics. The Invisible Art, Northampton, Tundra Publishing.

Maigret, Eric (2015), «La bande dessinée dans le régime du divertissement: reconnaissance et banalisation d’une culture», in La Bande dessinée, quelle lecture, quelle culture?, B. Berthou (dir.), Paris, Editions de la Bibliothèque publique d’information. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://books.openedition.org/bibpompidou/1677

Maigret Eric (2012a), «Théories des bandes débordées», in La Bande dessinée: une médiaculture, E. Maigret & M. Stefanelli (dir.), Paris, Armand Colin, p. 50-70.

Maigret Eric (2012b), «bande dessinée et postlégitimité», in La Bande dessinée: une médiaculture, E. Maigret & M. Stefanelli (dir.), Paris, Armand Colin, p. 130-148.

Maigret, Eric (1994), «La reconnaissance en demi-teinte de la bande dessinée», Réseaux, n° 67, p. 113-140. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1994_num_12_67_2742

Maigret Eric, Matteo Stefanelli (dir.) (2012), La Bande dessinée: une médiaculture, Paris, Armand Colin.

Marion, Philippe (1993), Traces en cases, Louvain-la-Neuve, Académia.

Martel, Virginie & Jean-François Boutin (2015), «Intégrer la lecture multimodale et critique en classe d’histoire: étude de cas exploratoire», Revue de recherche sur la littératie médiatique multimodale, n° 2. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://www.erudit.org/fr/revues/rechercheslmm/2015-v1-rechercheslmm03759/1047801ar.pdf

Massol, Jean-François & Gersende Plissonneau (2008), «La littérature lue en 6e et 5e: continuités et progressions», Repères, n° 37, p. 69-103. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://doi.org/10.4000/reperes.422

Méon, Jean-Matthieu (2015), «Bande dessinée: une légitimité sous condition», Informations Sociales, n° 190 (4), p. 84-91.

Mitaine Benoît, David Roche & Isabelle Schmitt-Pitiot (dir.) (2015), Bande dessinée et adaptation (littérature, cinéma, TV), Clermont-Ferrand. Presses universitaires Blaise Pascal.

Morgan, Harry (2003), Principes des littératures dessinées, Angoulême, Éditions de l’An 2.

Morgan, Harry (2012), «De l’éradication de "l’illustré gangster" à l’analyse de bandes dessinées en classe (1929-2009): ruptures et continuité», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, Ellug, p. 55-77.

Nakazawa, Jun (2005), «Development of manga (Comic Book) Literacy in Children », in Applied Developmental Psychology. Theory, Practice and Research from Japan, D, W. Schwalb, J. Nakazawa & B. Schwalb (dir.), Charlotte, Information Age Publishing.

Ory, Pascal, Laurent Martin, Jean-Pierre Mercier & Sylvain Venayre (2012), L’Art de la bande dessinée, Paris, Citadelle & Mazenod.

Polo, Claire & Rouvière, Nicolas (2019), «La BD: un support "facilitant" en classe de SES?», Tréma, n° 51, p. 166-190.

Rageul, Anthony (2014), La bande dessinée saisie par le numérique: formes et enjeux du récit reconfiguré par l’interactivité, thèse de doctorat, Université Rennes 2.