Introduction

Poser la focale sur l’image dans les manuels scolaires de langue maternelle1dans le cadre d’une enquête historico-didactique peut sembler au premier abord inattendu. Que pourrait nous apprendre l’analyse des images dans les livres de lecture et les anthologies scolaires, supports privilégiés pour l’enseignement de la littérature? Celles-ci ne participent-elles pas avant tout d’une stratégie éditoriale visant à garantir l’attractivité du manuel? Sans nier l’importance de cette dimension, nous postulons, à l’instar de Perret (2018) pour la France, que les images dans les manuels constituent des indicateurs clés de l’histoire des disciplines scolaires. Louichon (2018) a montré notamment comment l’analyse des images associées aux textes littéraires permet de mettre en lumière des représentations de la littérature scolarisée contrastées selon les niveaux d’enseignement et qui évoluent en fonction des périodes. Qu’en est-il donc en Suisse romande?

Cette étude se donne pour but d’historiciser les relations entre l’image et le texte, en particulier littéraire, dans les manuels de lecture du primaire et les anthologies du secondaire inférieur de Suisse romande, et ce entre les années 1870, marquées par une première tentative d’harmonisation intercantonale, et les années 1970, qui voient l’adoption de manuels communs à tous les cantons romands dans le cadre d’un nouveau paradigme disciplinaire (Schneuwly et al. 2016). Comme le relèvent Ferran et al. (2017), la notion d’image est complexe. En posant la focale sur «l’image» dans les manuels scolaires, nous définissons provisoirement l’image comme toute représentation visuelle qui n’est pas du texte.

Nos questions de recherche sont donc les suivantes:

- Quels manuels de lecture comprennent des images? Quelle est, dans ces manuels, la proportion d’images par rapport aux textes? Quelle est la nature de ces images, sont-elles conçues ou non pour les manuels et qui en sont les auteurs?

- Quel est le statut de ces images par rapport aux textes? Y a-t-il des propositions didactiques et des activités proposées dans les manuels sur ces images, seules ou en lien avec certains textes?

- Enfin, quelles sont les fonctions assignées à ces images? Viennent-elles simplement illustrer le manuel pour le rendre plus attrayant? Sont-elles au service de la compréhension, voire de l’interprétation du texte? Ou encore tiennent-elles lieu de texte destiné à être lu et interprété?

Précisions méthodologiques

Pour traiter cette problématique, cette étude, qui s'inscrit dans le cadre du projet intitulé «Histoire de l’enseignement de la littérature en “Français” et en “Italien” (Suisse romande et Tessin, mi-XIXe-XXe siècles)» (requête FNS n°100019_197600/1), adopte une approche comparative de type historico-didactique qui s’inspire de la démarche développée par Bishop (2017).

Ainsi, les manuels2 constituent le terrain de recherche principal (Denizot 2016) de cette étude (cf. tableaux 1 et 2 en annexe). Ils constituent des objets aux multiples facettes qui conjuguent des enjeux éditoriaux, économiques, culturels et scolaires (Choppin 2008). Notre corpus est constitué de 46 ouvrages pour les degrés intermédiaire (élèves de 9 à 11 ans) et supérieur (élèves de 12 à 15 ans) du primaire et le degré inférieur du secondaire3 (élèves de 12 à 15 ans) prescrits officiellement par les autorités scolaires des cantons romands. Celui-ci est mis en regard, d’une part, des plans d’études et des programmes édités par les cantons4, d'autre part des articles tirés des revues professionnelles5 qui portent sur la question de la place et de la fonction des images dans les pratiques pédagogiques et dans l'enseignement de la langue maternelle.

Cette étude recourt ensuite, par le croisement de sources, à un jeu d’échelles qui permet les comparaisons. En Suisse, comme nous l’avons dit plus haut, le système scolaire relève au niveau politique principalement de la compétence des cantons. Ainsi, pour notre période, les plans d’études et programmes sont cantonaux. Les manuels scolaires se situent dans un espace intermédiaire: certains sont adoptés par un seul canton, d’autres par plusieurs cantons. Enfin, les revues pédagogiques dépassent largement les frontières cantonales, se faisant l’écho de débats et controverses qui se situent au niveau d’une région linguistique, voire au niveau suisse.

Par ailleurs, cette étude pose la focale plus particulièrement sur quatre cantons contrastés du point de vue de la question de la laïcité à l’école et de la religion6: Genève (protestant et laïque), Vaud (protestant et non laïque mais confessionnellement neutre), les parties francophones de Berne (catholique et protestant, non laïque) et de Fribourg (catholique et non laïque). Ces quelques constats nous permettent d'ores et déjà de supposer que les textes et les images dans les manuels diffèrent d'un canton à l'autre selon la place de la religion et de l'Église dans la gestion de l'Instruction publique et dans les enseignements. Alors que Fribourg se constitue en République chrétienne avec un pouvoir conservateur renforcé qui va au-delà de l’entre-deux-guerres (Praz 2005: 52), il est à supposer que le rôle conféré à l’image dans la tradition catholique – entre autres instruire, émouvoir et marquer l’esprit – (Saint-Martin 2010: 303) puisse se retrouver dans les livres de lecture. À l’inverse, le processus de sécularisation qui touche par exemple la société vaudoise a pu amener les auteurs et éditeurs à faire d'autres choix iconographiques pour leurs manuels.

Enfin, l’analyse de ces données prend appui sur des concepts qui se situent à l’articulation entre les champs de l’histoire de l’éducation et de la didactique de la littérature. Il s’agit notamment de celui de littérature scolarisée. Utilisé au départ par les historiens de l’éducation (Hébrard 1988), le concept de scolarisation désigne, comme le rappelle Denizot (2021), les processus complexes qui sous-tendent la fabrication des objets scolaires en tant que partie de la culture scolaire. Cette dernière est ici envisagée comme une culture qui prend ses racines et s’élabore dans le milieu scolaire, présentant ainsi une spécificité propre par rapport à la culture de la société globale (Chervel, 1992). Il a été montré qu’en Suisse romande - comme en France - la constitution des corpus littéraires s’opère dans la discipline Français entre la fin du XIXe siècle et les années 1970, essentiellement au sein des manuels scolaires par le biais d’extraits (Monnier 2021). Les manuels participent donc pour la période qui nous occupe à la fabrication de la littérature scolarisée, c’est-à-dire de la littérature comme objet scolaire.

Le texte s'organise enfin sur la base d’une périodisation en trois temps, inspirée de travaux antérieurs (Schneuwly et al. 2016). Nous nous centrons d'abord sur la période qui va des années 1870 aux années 1910. Celle-ci se caractérise par la constitution du Français en discipline scolaire et par le développement de l'enseignement intuitif et de la leçon de choses. Nous nous intéressons ensuite à la période allant des années 1910 aux années 1940, au cours de laquelle, sous l’influence de l’Éducation nouvelle7, les images se diffusent largement au sein des manuels scolaires. Nous terminons avec une focale sur les années 1940-1970 qui se caractérisent par une absence d’évolution et une prégnance moins forte de l’Éducation nouvelle, non sans impact sur la nature, la place et la fonction des images.

Première période (1870-1910). Les images au service du développement des connaissances

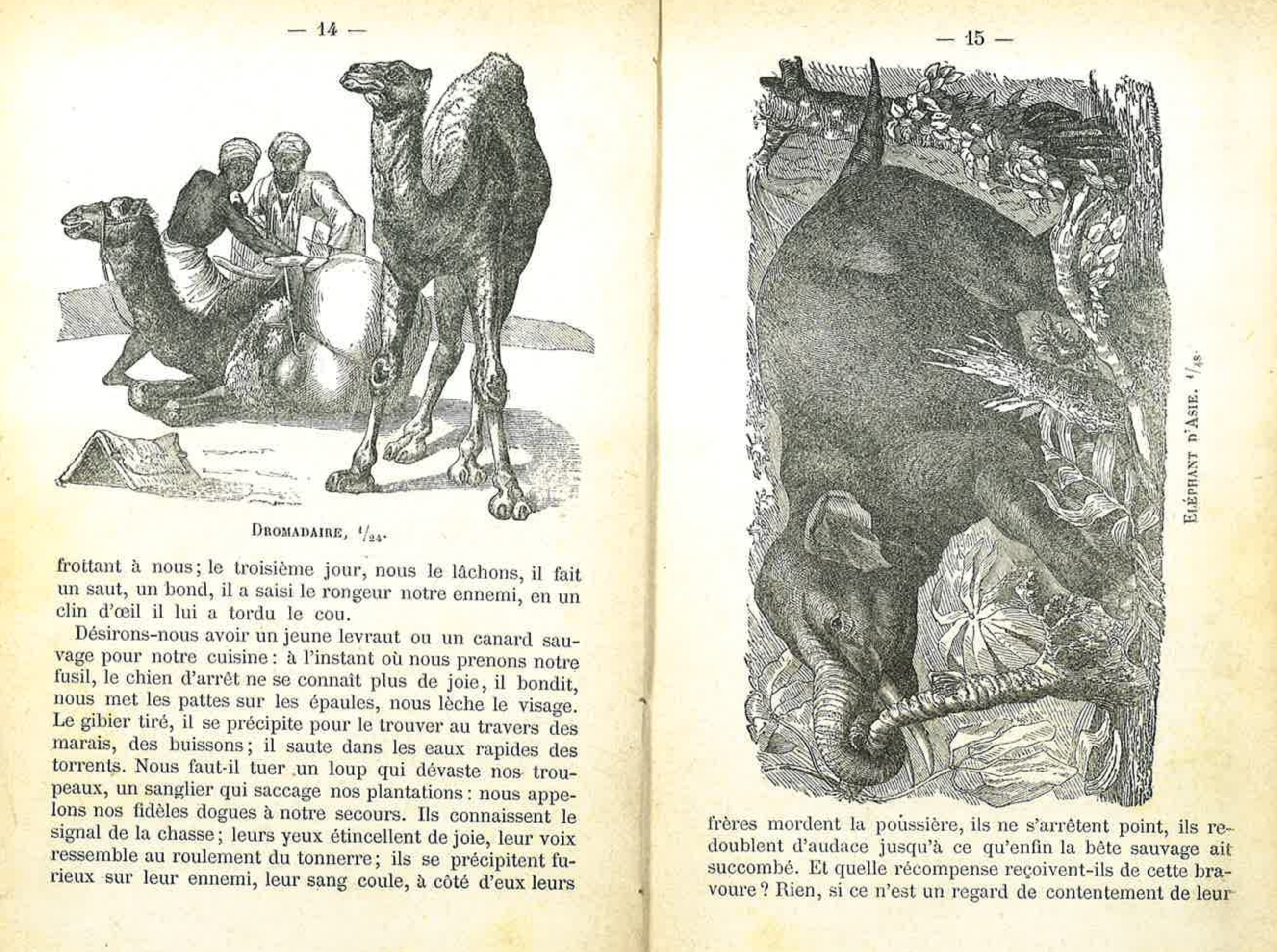

Même si dès le début du XIXe siècle des ouvrages scolaires dédiés à l’apprentissage de la lecture courante sont édités au sein des cantons romands, force est de constater que ce n’est qu’à partir des années 1870 que certains moyens d’enseignement sont officialisés, voire généralisés. Cette période est ainsi marquée par une première tentative d’harmonisation des moyens d’enseignement et par l’adoption d’ouvrages de lecture communs qui se concrétisent par la constitution d’une commission romande et par la parution en 1871 de deux livres de lecture adoptés par les cantons de Berne, Vaud et Genève et dédiés aux écoles primaires (Tinembart 2015): le premier, comportant 166 pages, est destiné au degré intermédiaire (Renz 1871) alors que le second, produit à l’échelle romande, comportant 420 pages, est édité pour le degré supérieur (Dussaud & Gavard 1871). Ces deux ouvrages de lecture comprennent près de deux tiers de textes à caractère encyclopédique. Les autres écrits se répartissent entre des récits et des anecdotes diverses, des lettres, ainsi que des poésies narratives ou lyriques. En revanche, les images sont peu présentes. Seules 24 gravures en taille-douce représentant toutes des animaux ont été relevées dans les parties non littéraires du Renz (1871). Il est également intéressant de constater que ces images sont parfois orientées dans un autre sens que le texte par gain de place et qu’elles sont dissociées de l'extrait auquel elles pourraient se rapporter. Nous pouvons en déduire que la fonction de l’image, tout comme celle du texte, est alors de transmettre des connaissances sans pour autant que les deux soient en relation directe. A titre d’exemple, une image d’éléphant est insérée à côté d’une image de dromadaire dans un extrait de texte de Lenz (sans prénom), adapté par Renz, dédié aux animaux domestiques de nos contrées, et qui ne contient de fait qu’une seule phrase sur les charges que peut porter le pachyderme.

Figure 1: Éléphant d’Asie, 1/48 (Renz 1871: 15)

En revanche, dans le Dussaud et Gavard (1871), le texte dédié à l’éléphant, écrit par le zoologiste Henri Milne Edwards (1800-1885), n’est pas illustré et revêt un caractère plus scientifique, parce qu'il s'adresse aux élèves des degrés supérieurs du primaire et est utilisé dans les premiers degrés des écoles secondaires. Il est intéressant de constater que, dans l’adaptation fribourgeoise de ce même ouvrage en 1881 (Dussaud & Gavard 1881), le texte de Lenz figurant dans le Renz (1871) est alors repris et qu’une autre image d’éléphant y est insérée8.

Entre 1880 et 1900, la génération suivante d’ouvrages officiels de lecture dans les cantons romands conservent leur caractère encyclopédique, mais associent plus étroitement illustrations et textes encyclopédiques. Les images jouent alors un rôle propédeutique quant à la découverte et à la formation au savoir. Cela s’explique notamment par le fait que les plans d’études (à l’instar du Plan d’études pour les écoles primaires du Canton de Vaud du 29 février 1868: 16, qui prescrit «une collection de tableaux pour servir aux leçons d’intuition, une collection de tableaux de lecture et un manuel de lecture») préconisent l’usage de la méthode intuitive dès la fin des années 1860.

Les principes de l’enseignement intuitif9 s’articulent avec la leçon de choses qui apparait dans les programmes romands à partir des années 1870. Selon Kahn, la leçon de choses «se fonde sur la préconisation du recours à l’intuition et n’est pas spécialement associée à un enseignement disciplinaire déterminé, l’enseignement scientifique» (2002: 2).

Aussi, les ouvrages de lecture, en particulier ceux du degré moyen ou intermédiaire, encore majoritairement à caractère encyclopédique en Romandie entre 1880 et 1900, intensifient la présence d’images en lien avec les textes pour permettre aux enseignants d’appliquer la méthode intuitive ou de concevoir des leçons de choses. Certains auteurs renforcent le nombre d’images de sciences naturelles comme dans le Trésor de l’écolier (1885) du canton de Berne. D’autres, comme Le livre de lecture pour les écoles primaires de Fribourg, Degré supérieur (1899), n’illustrent que la partie historique.

Dans les cantons catholiques, à l’instar du canton de Fribourg, certains manuels comme le Livre de lecture pour les écoles primaires du canton de Fribourg, Degré moyen (1889) sont en revanche illustrés dans toutes les parties. Cependant, les deux ouvrages de lecture fribourgeois de 1889 et de 1899 comportent une première partie consacrée aux textes moraux et religieux qui n’existent plus dans les livres des cantons protestants. Au degré moyen (1889), nous trouvons des textes tels que «Dieu notre créateur»; ce premier extrait est illustré par un Dieu ténébreux montrant sa colère depuis les cieux. En revanche, l’ouvrage destiné au degré supérieur (1899) ne contient pas d’image religieuse. La différence majeure entre les ouvrages des cantons protestants et catholiques réside donc dans le fait que les premiers n’incluent pas de textes relatifs à la religion et pas d’images chrétiennes, puisque des ouvrages d’histoire biblique sont édités en parallèle. Les cantons catholiques conservent des textes dits à caractère religieux dans les ouvrages de lecture courante.

Au début du XXe siècle, nous observons une mue dans les ouvrages de lecture. Des auteurs comme Dupraz et Bonjour (1899) expurgent de leurs nouvelles publications les textes à caractère encyclopédique parce qu’ils déclarent «tenir compte aussi de la prochaine publication de manuels spéciaux (histoire, sciences naturelles)» (Dupraz & Bonjour 1903: préface). Dès lors et pour répondre également aux prescriptions cantonales, leurs manuels ne comportent que des textes d’auteurs reconnus non illustrés. Si la littérature a d’ores et déjà fait son apparition dans une moindre mesure dans les ouvrages de Renz (1871) et Dussaud et Gavard (1871), il n’en demeure pas moins que les Dupraz et Bonjour (1899/1903) marquent un véritable tournant. Les deux Vaudois affirment que «les livres de lecture s'étaient peu à peu transformés en petites encyclopédies ou abrégés scientifiques d’un attrait et d’une utilité problématique pour l’élève» (Dupraz & Bonjour 1899: III). Ils puisent alors «largement dans la littérature contemporaine» (1899: IV) en proposant des extraits variés organisés en thématiques et non imagés.

Dans les filières secondaires des cantons protestants, les ouvrages à caractère encyclopédique et imagés de Renz (1871) et Dussaud et Gavard (1871) sont également utilisés avec les plus jeunes élèves de la filière secondaire. En revanche, pour les élèves plus âgés, ce sont les trois tomes de la Chrestomathie française de Vinet (revue et augmentée par Eugène Rambert) qui sont utilisés. Ces volumes, qui comprennent exclusivement des textes littéraires, n’ont aucune image. Ces Chrestomaties, dès leur parution, obtiennent un large écho qui les pérennise dans leur forme pendant près d’un siècle et marquent durablement l’enseignement du français. Cela met en lumière le phénomène suivant: la lecture et l’étude des textes n’a pas la même fonction dans les deux filières. Au primaire, les livres de lecture sont un vecteur d’acquisition de connaissances; au secondaire, les chrestomathies et les anthologies visent à développer la culture littéraire et langagière de l’élève dans un enseignement encore marqué par les principes rhétoriques.

Au cours de cette première période, l’image est donc présente dans les parties encyclopédiques des livres de lecture du primaire, mais déconnectée du texte.

Deuxième période (1910-1940). Les images comme portes d’accès à la lecture des textes littéraires

Cette deuxième période se caractérise par un contraste fort entre les anthologies et chrestomathies prescrites pour les filières du secondaire qui, à l’instar de la première période, ne comportent généralement aucune image, et les manuels de lecture du primaire où les images vont se multiplier, aussi bien dans le degré moyen que dans le degré supérieur10.

Or, contrairement à la période précédente, où les images étaient présentes dans les parties scientifiques des manuels, on assiste à partir des années 1910 à une augmentation du nombre d’images désormais étroitement associées aux textes littéraires, centraux dans les manuels de lecture du primaire (Muller 2007).

Ce phénomène se retrouve dans les manuels de tous les cantons. Sous l’influence de l’Éducation nouvelle, comme le montre Renonciat à propos des albums du Père Castor publiés en France dans l’entre-deux guerres, l’image va en effet être envisagée comme une porte d’accès privilégiée «aux acquisitions – sensorielles, motrices, psychologiques et intellectuelles – nécessaires à l’exercice d’une «lecture "intelligente", qui ne se réduit pas à un simple mécanisme de déchiffrement» (2009: 68).

L’inspecteur scolaire Louis Henchoz publie un article dans l’Éducateur en 1930 sur la question de l’illustration dans les manuels scolaires. Il rappelle que c’est chez Hachette que les premiers manuels avec gravures paraissent dans les années 1850, non sans remous: on parle alors à Paris de «profanation de la littérature» et «d’atteinte à la gravité de l’enseignement» (1930: 279). Il défend alors l'idée suivante:

Il faudra trouver de bons artistes pour les originaux. [...] bannissons résolument toute excentricité, toute présentation grotesque ou banale. Allons à ceux qui cherchent de fixer avec sincérité ce qui [...] ‘caractérise avec la plus absolue vérité les personnalités et les faits’. Tous nos manuels doivent avoir un cachet artistique qui emporte l’approbation générale immédiate. (1930: 280)

Si les images se généralisent dans l’ensemble des disciplines scolaires, Henchoz précise la place et le rôle que celles-ci devraient occuper dans les manuels pour l’enseignement de la langue maternelle:

Dans les manuels de lecture qui viendront successivement, les gravures seront toujours en rapport avec le texte. On veillera à ne rien admettre qui soit pure fantaisie. Pour les dernières années, les reproductions d’œuvres d’art, peinture, sculpture, architecture, d’une portée éducative incontestable, pourront être intercalées comme hors-texte, en nombre restreint toutefois. (1930: 281)

Les images, avec les textes avec lesquels elles forment un tout, constituent pour l’inspecteur des moyens par excellence pour le développement intellectuel et artistique des élèves; et ce dernier de conclure: «elles auront préparé le terrain pour l’observation visuelle, pour l’analyse». (Henchoz 1930: 281)

Dès 1910, les manuels sont en effet illustrés par des dessins d’un artiste suisse reconnu, le plus souvent nommé explicitement.

Figure 2: Première de couverture du Livre de lecture à l’usage des écoles primaires (Marti 1916)

Dans la première version du manuel genevois de Marti (réédité en 1936 sous le titre Heures claires), on compte ainsi 60 dessins d’Edouard Elzingre11pour 231 extraits «puisés chez les grands écrivains […] et dans ceux de leurs livres qui traitent de psychologie enfantine, ou qu’ils ont spécialement écrits pour la jeunesse» (Marti 1916: 4). Ces illustrations visent à faciliter l’accès des élèves à la «lecture expliquée»12 des morceaux; elles «ajoute[nt] un attrait de documentation pittoresque et peu[ven]t donner matière à d’intéressants exercices d’élocution» (1916: 4).

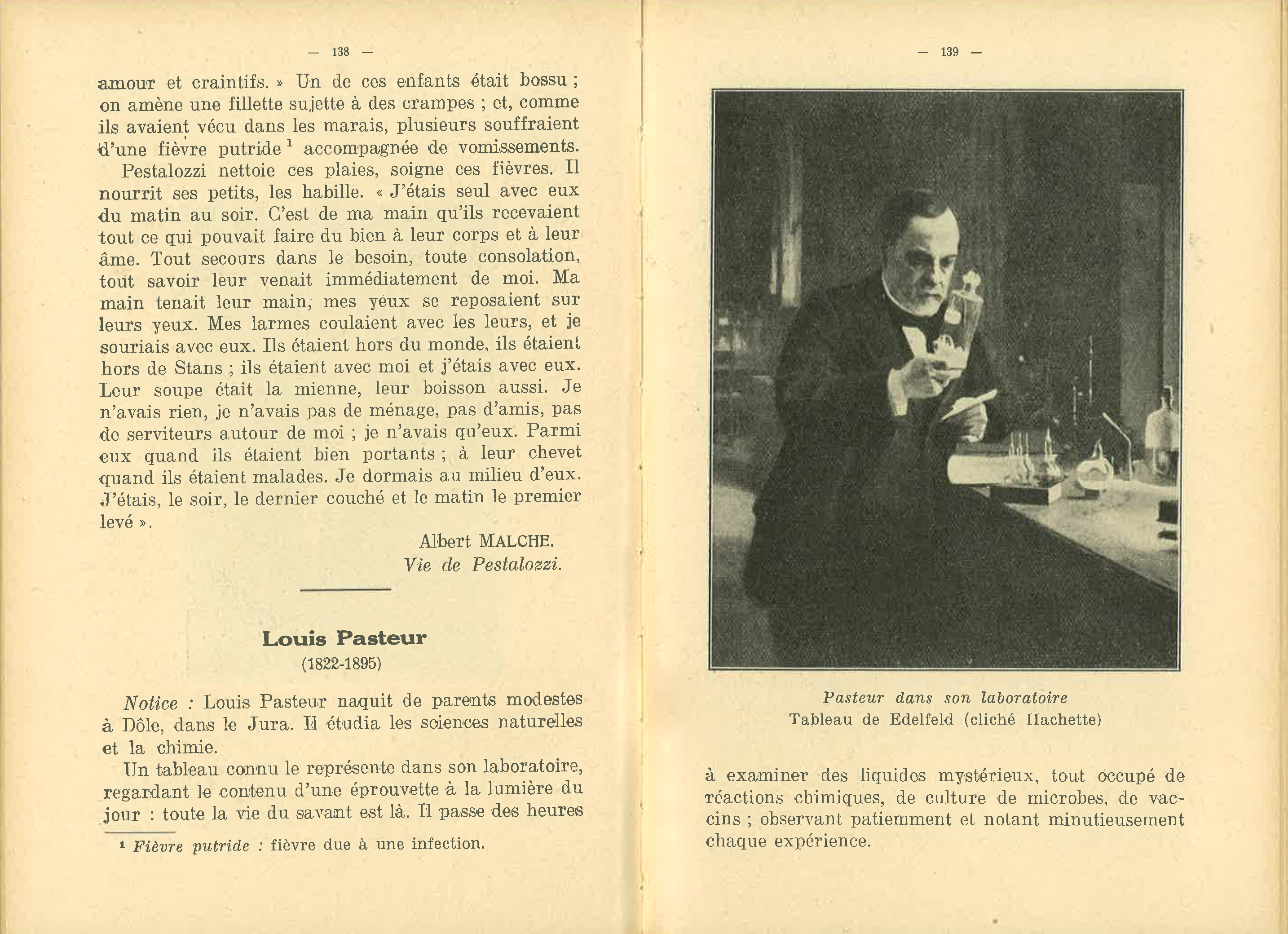

A partir des années 1930, la photographie fait son apparition dans les manuels scolaires. C'est le cas dans Lectures (Bonjour & Jeanrenaud 1931), destiné aux degrés supérieurs du primaire. C'est le cas également dans J’aime lire (1929), élaboré par une commission présidée d’abord par Albert Malche, puis par Albert Atzenwiler très largement influencé par l’Éducation nouvelle. Se voulant résolument moderne et novatrice, cette commission s‘inscrit contre ceux qui reprochent à la photographie une mauvaise définition de l’image rendant sa lisibilité insuffisante auprès des enfants (Renonciat 2009). 60 dessins, photographies, schémas cartographiques ou encore des reproductions de tableaux viennent ainsi illustrer les 140 morceaux d'écrivains reconnus – Charles Ferdinand Ramuz, Blaise Cendrars, Jules Renard ou Jean de La Fontaine – «qui leur [aux élèves] plaisent, et par la beauté de la forme et par l’attrait du récit» (Préface, p. 8). Cette diversification de l’image et le nouveau statut qu’elle prend par rapport au texte est en lien avec les avancées graphiques et techniques de l’époque.

Corollairement, si l'image, à l‘instar des définitions de certains mots de vocabulaire placés en note de bas de page, vise avant tout à faciliter la compréhension du texte et à enrichir la culture de l’élève, dans certains extraits, elle tend à perdre son statut de subordonnée. Par exemple, le tableau intitulé Pasteur dans son laboratoire d’Albert Edelfelt est explicitement cité dans l’extrait de Louis Pasteur par E. de Villeroy qui en propose une brève description: «un tableau connu le représente dans son laboratoire, regardant le contenu d’une éprouvette à la lumière du jour: toute la vie du savant est là» (J’aime lire 1929: 138).

Figure 3: «Pasteur dans son laboratoire», Tableau de Edelfelt (cliché Hachette) (J’aime lire 1929: 139)13

A contrario, dans les manuels en vigueur dans les cantons non laïques, l’image, par la dimension émotionnelle qu’elle véhicule, a avant tout pour fonction de renforcer le sentiment patriotique et religieux des élèves. Cela est le cas aussi bien dans les manuels bernois que dans les manuels fribourgeois. Ainsi, dans Mes Lectures (1934), destiné aux élèves fribourgeois du primaire supérieur, les textes d’auteurs et d’autrices avant tout contemporains, ainsi que les dessins du peintre moderne fribourgeois Gaston Thévoz et du dessinateur bernois M. R. Sager, ont été sélectionnés sur les critères suivants:

a) qu’ils ne blessent en rien la foi et la morale chrétienne; b) qu’ils ne soient ni trop difficiles ni trop imagés; c) qu’ils soient irréprochables en ce qui concerne la correction de la langue, sa pureté, et même la ponctuation; d) enfin, que l’illustration ne soit pas un mystère à éclaircir. (Protocoles de la Commission permanente des études, Archives de l’État de Fribourg, DIP III 14)

Ainsi, les images sélectionnées par la Commission ne doivent pas être un obstacle à la compréhension du texte qui constitue un modèle pour l’apprentissage de la langue.

Figure 4: Extrait de «Deux petits hommes et leur mère» d’Henriette Charasson (Mes Lectures 1934: 20)

Enfin, alors que l’image est désormais, contrairement à la période précédente, largement présente dans les manuels de lecture destinés au primaire supérieur, elle continue à être absente dans les anthologies et les chrestomathies destinées aux élèves des filières secondaires. Une seule exception est celle de l'anthologie belge de Procès (1927), Modèles français, extraits des meilleurs écrivains, utilisée au collège à Fribourg. Les textes y sont regroupés par auteurs classés de façon chronologique, et chaque rubrique s’ouvre sur un portrait de l’écrivain, comme ici.

Figure 5: Portrait de La Fontaine (Procès 1927: 7)

Ces images figuratives (Perret 2019: 101) viennent ainsi renforcer la finalité du manuel qui constitue une initiation à l'histoire de la littérature centrée sur l’admiration de l’auteur, dans la continuité de l’enseignement rhétorique qui perdure dans les pratiques sous forme de couches sédimentées. On est donc ici dans une conception de la littérature scolarisée très différente de celle en vigueur au primaire à cette période.

Troisième période (1940-1970). L’image dans les manuels: lieu de résistance au monde audio-visuel qui concurrence la lecture de textes littéraires?

Les années d’après-guerre voient une généralisation de certaines techniques d’impression, rendant possible un recours plus systématique à la couleur, à des mises en page qui ne se contentent pas de juxtaposer le texte et l’image à la reproduction de photographies, le tout à bas coûts (Perret 2019: 98). Ce développement technique s’inscrit dans une expansion économique et industrielle plus large en Suisse, et s’accompagne de l’entrée dans les foyers et dans les classes de nouveaux moyens audiovisuels, avec la radio et la presse magazine qui s’affirment d’abord, avant que la télévision ne s’impose à la fin des années 1960 (Clavien 2017). Les milieux de l’édition connaissent néanmoins un léger décalage. Marqués dans un premier temps par la Défense spirituelle14 qui a prévalu durant la Deuxième Guerre mondiale et qui les ont amenés à publier des textes conformes aux valeurs du mouvement, ils trouvent une nouvelle dynamique à la fin des années 1950 avec la littérature de jeunesse et la publication de nouveaux écrivains issus de la scène romande (Corsini & Vallotton 2011). Dès lors, nous pouvons nous demander si, depuis la Deuxième Guerre mondiale, certaines prémices à cette place donnée à l’image par rapport au texte peuvent être observées dans les manuels scolaires en langue maternelle, alors que les composantes de la discipline tendent à rester stables durant cette période (Vollenweider en cours).

La présence exponentielle de l’imagerie visuelle n’est pas ignorée par les pédagogues. Dans l’Annuaire, Samuel Roller, co-directeur des études pédagogiques à Genève, observe que «le monde se voit envahi par l’image» (1957: 84) et relève la nécessité de former aux images à l’école:

Dès lors, on voit pour [l’école] apparaître une tâche nouvelle: aider l’enfant à faire son chemin dans ce monde d’images qui le sollicitent; autrement dit le mettre en état, après avoir éprouvé toutes choses, de «retenir ce qui est bon». Il résulte de cela que les instituteurs ne peuvent pas écarter l’image de leur enseignement. (1957: 84)

Mais cette apparente ouverture aux images s’accompagne d’une inquiétude: va-t-elle détrôner le «texte imprimé», s'interroge Roller? Pour ce dernier, l’image est un instrument de culture qu’il s’agit d’accueillir et de rendre intelligible.

La relative ouverture de Roller n’est toutefois pas partagée dans tous les milieux pédagogiques, comme en témoignent les directives officielles dans le canton de Fribourg. L’image est strictement encadrée dans le programme général de Fribourg en 1967. Les recommandations de ce programme n’accordent pas le même statut à l’image qu’au texte et à la lecture. L’image y est sujette à une certaine méfiance et sert à réaffirmer la valeur du texte écrit:

[…] l’image visuelle est naturellement plus attirante qu’une page de lettres à déchiffrer. L’apprentissage de la lecture se heurte de ce fait à une sérieuse concurrence. Les illustrations des manuels y remédient quelque peu. […] Il n’y a pas de vraie culture par l’image seule. L’école se doit donc, même aujourd’hui, 1° de défendre la «civilisation du livre»; 2° de ne pas bouder les moyens audio-visuels, mais de se servir de leur stimulant pour orienter l’élève vers un approfondissement de leur rapport par la lecture et la réflexion personnelle. (1967: 1.2)

Cette instrumentalisation de l’image contre elle-même souligne que les images sélectionnées pour accompagner les morceaux dans les manuels de lecture fribourgeois ont pour principale fonction d’amener au texte et de savoir ensuite s’effacer pour laisser la place seulement à la lecture de textes. Elles ne doivent pas les concurrencer.

Ce statut donné à l’image s’observe notamment dans les manuels de lecture fribourgeois du primaire moyen (1955) et supérieur (1954) qui sont prescrits jusqu’à la fin des années 1960. Les améliorations techniques récentes n’ont pas amené de grands bouleversements dans la mise en page. Si la couleur y fait son entrée, elle est utilisée avec parcimonie. Textes et dessins – il n’y a presque jamais de reproductions de gravures ou de photographies15 – s’enchaînent généralement, et la mise en page ne les juxtapose ou les superpose16 rarement. La présence des images se renforce toutefois.

Elle se renforce également dans les manuels genevois et vaudois; son utilisation ne semblant pas faire l’objet d’autant de réserve qu’à Fribourg. Les manuels vaudois et bernois présentent quelques particularités au regard du reste du corpus. L’ouvrage vaudois pour le degré moyen (Foretay 1944) adopte une mise en page particulièrement variée, du point de vue de la disposition de l’image sur la page comme de l’habillage du texte (cf. figure 6).

Figure 6: Illustration du texte «Maman» (Foretay 1944: 9)

Quant à l’ouvrage vaudois pour le degré supérieur (Foretay & Jeanrenaud 1946) et le manuel bernois pour le degré moyen (Jeanprêtre et al. 1961), ils contiennent presque exclusivement des photographies. Enfin, seuls des tableaux des XIXe et XXe siècles sont reproduits dans le manuel bernois pour le degré supérieur (Devain et al. 1964), non à des fins d’illustration des textes, mais pour amener une culture artistique et parce que «ces œuvres correspondent certainement à la sensibilité de l’enfant aujourd’hui.» (p. 5)

A l’instar des périodes précédentes, la majorité des images sont réalistes et renvoient au quotidien. Par exemple, dans le manuel fribourgeois Lecture et poésie (1955), les images n’illustrent pas des situations ou des objets décrits dans les textes qui pourraient être inconnus des élèves, mais au contraire les accompagnent vers une réalité qu’ils connaissent: des animaux, le foyer, le travail aux champs, des vues de la ville de Fribourg. Cette fonction de représentation est plus prégnante au degré moyen où les manuels contiennent plus d’images qu’au degré supérieur, et ce dans tous les cantons.

Figure 7: Illustration de la fable «Le rat des villes et le rat des champs» de La Fontaine (Lecture et poésie 1955: 60)

Quelques exceptions peuvent être relevées lorsque les images qui illustrent des textes de fiction ouvrent sur l’imaginaire. Comme on le voit dans la figure 7 extraite du manuel fribourgeois pour le degré moyen, la fable «Le rat des villes et le rat des champs» de La Fontaine (1955: 60-61) est illustrée par deux rats, dont l’un est assis à une table et habillé d’un haut-de-forme et d’un gilet, alors que l’autre, à quatre pattes et de couleur noire, n’a aucun attribut civilisé. Le contraste entre les deux animaux sert à saisir la comparaison qui fait l’objet de la fable. Ce contraste demande aussi une capacité d’interprétation qui n’est soutenue par aucune consigne ou légende.

Nonobstant ces dessins particuliers et les tableaux reproduits dans le manuel bernois de 1964, la majorité des images réalistes ont une fonction référentielle qui participe à canaliser l’imagination (Perret 2019: 104) vers la réalité connue des élèves. Roller souligne effectivement qu’elle tient le rôle de medium entre l’élève et la réalité:

L’image met l’enfant en présence du réel et il importe que cette rencontre soit telle que ce même enfant réagisse «comme si» la réalité concrète s’offrait véritablement à son regard. Si dès lors l’image atteint à ce pouvoir évocateur, c’est qu’elle est devenue document, c’est-à-dire qu’elle est au sens étymologique du terme, instrument d’enseignement (documentum, qui sert à instruire). (Roller 1957: 83)

A Fribourg, en continuité avec les périodes précédentes, les images servent également à garantir la présence du religieux, alors que les textes dans certaines sections des manuels ne traitent pas de la foi. Dans les parties «Notre pays», «La vie à la campagne» ou «Jeux et travaux» du manuel du primaire moyen (1955), figure à chaque fois au moins une représentation d’un établissement religieux. Ainsi, le morceau instructif «Qui construit nos demeures?» et le morceau moral «Demain ou jamais!» sont accompagnés par le dessin de la cathédrale St-Nicolas de Fribourg (p. 165) alors qu’aucun des deux ne l’évoque ou n’a pour thème la chrétienté.

Figure 8: Image accompagnant «Le jongleur de Notre Dame», récit d’un auteur inconnu (Mes lectures 1954: 59)

Sans compter ces représentations réalistes d’établissements religieux, le manuel compte 22 images qui renvoient au catéchisme, à la vie des saints ou à des scènes de la vie chrétienne. Cette fonction religieuse de l’image n’a pas été relevée dans les autres cantons.

Au secondaire, la présence prégnante de l’image dans la société ne paraît pas non plus avoir eu d’impact sur la place donnée à l’image. En effet, les manuels conservent les habitudes éditoriales de la période précédente et cela est assumé explicitement:

Soucieux de fournir avant tout de beaux textes, nous avons renoncé à toute illustration comme à tout commentaire, et réduit les notes à la simple référence aux sources. La plus belle des images ne trahit-elle pas celle que le texte se réserve d’éveiller? Quel commentaire ne pâlit auprès du texte et ne l’encombre? (Pidoux et al. 1945: 5)

La collection de manuels de Kohler fait exception. Elle compte de nombreuses reproductions d’enluminures, de gravures, de miniatures et de portraits d’auteurs. Les images d’origine, contemporaines à l’époque étudiée dans le manuel, contribuent donc à contextualiser les textes littéraires. Leur rôle n’est pas d’illustrer des récits, mais de compléter la culture artistique des élèves relativement aux différentes périodes littéraires. Elles sont par ailleurs légendées, dans le but de permettre aux lecteurs de les situer dans le contexte historique. Ces images s’inscrivent pleinement dans le projet du manuel, qui sert de support pour un enseignement de l’histoire littéraire.

Figure 9: Page extraite du manuel de Kohler (1947: 161)

Ainsi, cette période se situe dans une certaine continuité avec la période précédente, et ce malgré les avancées éditoriales et médiatiques.

Conclusion

Ce parcours historique montre qu’entre les années 1870 et les années 1970, les images se développent largement dans les manuels du primaire, alors qu’elles restent, sauf exception, absentes des anthologies utilisées dans le secondaire, ce dernier restant méfiant à leur égard. Cette méfiance est liée au souci de permettre aux élèves de la filière secondaire d’avoir un accès direct au texte littéraire, sans médiation. On peut s’étonner que l’implosion de l’image dans la société des Trente Glorieuses n’entraîne pas de changements profonds dans l’utilisation des images au secondaire. Pour nous, cette stabilité est à mettre en lien avec un enseignement de la littérature qui, destiné à une élite, reste fondé sur l’histoire littéraire.

Au primaire, une évolution quant à la nature, au statut et à la fonction des images peut être mise en lumière. Entre les années 1870 et les années 1910, les images – essentiellement des gravures qui ne sont pas au départ conçues pour les manuels scolaires – ont une fonction de représentation (en fixant une définition visuelle du référent) et de vecteur de culture, laïque à Genève et Vaud, à connotation religieuse dans les cantons de Berne et de Fribourg. Tout en gardant cette fonction, elles acquièrent à partir du début du XXe siècle une fonction esthétique (en renforçant la dimension artistique et littéraire du manuel, et en participant au développement du goût artistique des élèves), et d'apprentissage (comme adjuvant aux activités de lecture et comme support aux exercices d’élocution). Les dessins conçus par des artistes locaux reconnus - Édouard Elzingre par exemple - viennent en effet illustrer les extraits littéraires, comme dans la littérature de jeunesse. Dès les années 1930-1940, les images – des dessins d’artistes, mais aussi des photographies en noir et blanc, puis progressivement en couleur - gagnent une certaine reconnaissance parmi des pédagogues qui y voient un moyen de documenter la réalité. Cependant, ce rôle qui leur est conféré exclut généralement toute image qui serait de nature abstraite ou qui ouvre à l’interprétation, surtout au degré moyen. Une transformation du statut de l’image intervient donc dans les années 1970, lorsque la littérature scolaire est redéfinie, intégrant la littérature de jeunesse et la bande dessinée, non seulement au primaire, mais aussi au secondaire qui se démocratise.

Bibliographie

Bishop, Marie-France (2017), «Une question de méthode: l’approche historico-didactique en français», in Théories-didactiques de la lecture et de l'écriture: fondements d'un champ de recherche en cheminant avec Yves Reuter, A. Dias-Chiaruttini & C. Cohen-Azria (dir.), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires de Septentrion, p. 225-240.

Buisson, Ferdinand (dir.) (1911), Nouveau dictionnaire de Pédagogie et d’instruction primaire, Paris, Hachette.

Chervel, André (1992), «L’école, lieu de production d’une culture», in Analyser et gérer les situations d’enseignement-apprentissage, F. Audigier & G. Baillat (dir.), Paris, INRP, p. 195-198.

Choppin, Alain (2008), «Le manuel scolaire, une fausse évidence historique», Histoire de l'éducation, n° 117, p. 7-56.

Clavien, Alain (2017), Histoire de la presse romande, Lausanne, Éditions Antipodes.

Corsini, Silvio & François Vallotton (2011), «Suisse, histoire du livre et de l’édition», in Dictionnaire encyclopédique du Livre, vol. 3, P. Fouché, D. Péchoin & Ph. Schuwer (dir.), Paris, Editions du Cercle de la Librairie, p. 775-778.

Darme-Xu, Anouk, Anne Monnier & Sylviane Tinembart (2020), «L'approche historico-didactique pour penser l'avènement du texte littéraire dans l'enseignement du français (Suisse romande, 1850-1930)», Transpositio, n° 2, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.

Denizot, Nathalie (2021), «Transposition, scolarisation et culture scolaire: la question de la construction des savoirs scolaires», Pratiques, n° 189-190, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.

Denizot, Nathalie (2016),«Le manuel scolaire, un terrain de recherches en didactique? L’exemple des corpus scolaires», Le Français aujourd’hui, n° 194, p. 35-44.

Ferran, Florence, Eve-Marie Rollinat-Levasseur & François Vanoosthuyse (2017), «Éléments pour une histoire et une didactique», in Image et enseignement, Perspectives historiques et didactiques, F. Ferran, E.-M. Rollinat-Levasseur & F. Vanoosthyse (dir.), Paris, Honoré-Champion, p. 9-55.

Gervereau, Laurent (2020), Voir, comprendre, analyser les images, Paris, La Découverte (URL: https://doi.org/10.3917/dec.gerv.2020.01).

Hameline, Daniel, Arielle Jornod & Malika Lemdani Belkaïd (1995), L'École active: Textes fondateurs, Paris, Presses universitaires de France.

Hébrard, Jean (1988), «La scolarisation des savoirs élémentaires à l'époque moderne», Histoire de l'éducation, n° 38, p. 7-58, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.

Henchoz, Louis (1930), «L’illustration des manuels scolaires», L’Éducateur, n° 66,p. 278-282.

Kahn, Pierre (2002), «Histoire d’une leçon de choses», in La leçon de choses: Naissance de l’enseignement des sciences à l’école primaire, P. Kahn, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.

Louichon, Brigitte (2018), «Images et littérature dans les manuels: quelle(s) image(s) de la littérature?», Dyptique, n° 37, p. 159-174.

Monnier, Anne (2021), «L’histoire des relations entre l’extrait et l’œuvre littéraire dans l’enseignement du français en Suisse romande (1830-2020)», in L’extrait et la fabrique de la littérature scolaire, A. Belhadjin & L. Perret (dir.), Bruxelles, Peter Lang, p. 161-177.

Muller, Christian (2007), Histoire de la structure, de la forme et de la culture scolaires de l’enseignement obligatoire à Genève au XXe siècle (1872-1969), Thèse de doctorat, Université de Genève.

Perret, Laetitia (2018), «Places et rôles des images des manuels dans l’évolution des disciplines scolaires», DIRE, n° 10, p. 89-99, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.

Perret, Laetitia (2019), «Place et rôle de l'image dans les manuels (1870-1960): point de vue méthodologique», in Le manuel scolaire, objet d'étude et de recherche: enjeux et perspectives, S. Wagnon (dir.), Peter Lang, p. 97-110.

Praz, Anne-Françoise (2005), De l’enfant utile à l’enfant précieux. Filles et garçons dans les cantons de Vaud et Fribourg (1860-1930), Lausanne, Antipodes.

Renonciat, Annie (2009), «De l’Orbis sensualium pictus (1658) aux premiers albums du Père Castor (1931): formes et fonctions pédagogiques de l’image dans l’édition française pour la jeunesse», in La pédagogie par l'image en France et au Japon, M. Simon-Oikawa & A. Renonciat, Rennes, Presses universitaires de Rennes, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.

Roller, Samuel (1957), «De l’image au document: réflexions sur le rôle que l’image peut jouer dans l’enseignement», Annuaire de l’instruction publique en Suisse, n° 48, p. 83-94.

Saint-Martin, Isabelle (2010), «Christianisme», in Dictionnaire mondial des images, L. Gervereau (dir.), Paris, Nouveau Monde.

Schneuwly, Bernard, Thomas Lindauer, Anouk Darme, Julienne Furger, Anne Monnier, Rebekka Nänny & Sylviane Tinembart (2016), «Enseignement de la langue première “Deutsch” – “Français”, Remarques sur l'histoire de la discipline en Suisse (~ 1840 à ~ 1990)” dans une perspective comparative», Forumlecture, n° 2, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.

Tinembart, Sylviane (2015), Le manuel scolaire de français, entre production locale et fabrique de savoirs. Le cas des manuels et de leurs concepteurs dans le canton de Vaud au 19e siècle, Thèse de doctorat, Université de Genève.

Vollenweider, Emmanuelle (en cours), Histoire de la lecture de textes littéraires enseignée aux élèves. Analyse des représentations (1880-1980), Thèse de doctorat, Université de Genève.

Annexes

- Sources utilisées pour le primaire

Cantons | Programmes et plans d’études | Livres de lecture officiels | Ratio image/texte (ou page) par manuel |

Genève | Programme de l’enseignement dans les écoles enfantines et dans les écoles primaires, 1889. Programme de l’enseignement dans les écoles primaires, 1923. Plan d’études de l’école primaire, 1942. Plan d’études de l’enseignement primaire, 1951. Plan d’études de l’enseignement primaire, 1966. | Renz, Frédéric (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré intermédiaire,Lausanne, Blanc, Imer et Lebet, libraires-éditeurs. Gavard, Alexandre (1893), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires de Suisse romande. Degré intermédiaire, Genève, C.-E. Alioth. Dussaud, Bernard & Gavard, Alexandre (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré supérieur, Lausanne, Blanc, Imer et Lebet, libraires-éditeurs. Mercier, Louis & Marti, Adolphe (1911), Livre de lecture à l’usage du degré supérieur des écoles primaires, Genève, Edition Atar. Marti, Adolphe (1916), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires, Genève, Edition Atar. DIP GE (1929), J’aime lire. Livre de lecture destiné à la 4ème année de l’école primaire du canton de Genève. Genève, DIP. DIP GE (1940, réimpression de 1955), Fleurs coupées,Choix de textes littéraires pour le 6e degré de l’école primaire, Genève, DIP. | Renz (1871): 24 images / 154 textes Gavard (1893): 92 images / 236 textes Dussaud & Gavard (1871): 25 images / 228 textes Mercier & Marti (1911): 106 images / 277 textes Marti (1916): 60 images / 231 textes DIP GE (1929): 60 images / 140 textes DIP GE (1940/1955): 55 images / 251 textes |

Vaud | Plan d’études pour les écoles enfantines et les écoles primaires, 1899. Plan d’études et instructions générales pour les écoles enfantines et les écoles primaires du canton de Vaud, 1926. Plan d’études et instructions générales pour les écoles enfantines et les écoles primaires du canton de Vaud, 1935. Plan d’études et instructions générales pour les classes primaires supérieures, 1937. Plan d’études et instructions générales pour les écoles enfantines et les écoles primaires du canton de Vaud, 1953. Plan d’études et instructions générales pour les Ecoles enfantines et les Ecoles primaires du canton de Vaud, 1960. | Renz, Frédéric (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré intermédiaire,Lausanne, Blanc, Imer et Lebet, libraires-éditeurs. Dussaud, Bernard, Gavard, Alexandre (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré supérieur, Lausanne, Blanc, Imer et Lebet, libraires-éditeurs. Dupraz, Louis & Bonjour, Émile (1899), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré supérieur, Lausanne, Borgeaud. Dupraz, Louis & Bonjour, Émile (1903), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré intermédiaire, Lausanne, Lucien Vincent, imprimeur-éditeur. Bonjour, Émile, (1925), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires, Degré intermédiaire, Lausanne, librairie Payot. Bonjour, Émile & Jeanrenaud, Henri (1931), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré supérieur, Lausanne, Payot. Foretay, Charles (1944), Lectures à l'usage du degré moyen des écoles primaires, Lausanne, librairie Payot. Foretay, Charles & Jeanrenaud, Henri (1946), Lectures à l'usage du degré supérieur des écoles primaires, Lausanne, librairie Payot. | Renz (1871): 24 images / 154 textes Dussaud & Gavard (1871): 25 images / 228 textes Dupraz & Bonjour (1899): 0 image / 244 textes Dupraz & Bonjour (1903): 0 image / 266 textes Bonjour (1925): 50 images / 215 textes Bonjour & Jeanrenaud (1931): 67 images / 244 textes Foretay (1944): 89 images / 185 textes Foretay & Jeanreneaud: 31 images / 250 textes |

Fribourg | Programme général des écoles primaires du canton de Fribourg, 1899. Guide et plan d’études de l’enseignement primaire dans le canton de Fribourg, 1932. Écoles françaises de Fribourg, programme 1949-1950. Guide et plan d’études, 1967, Fribourg, DIP. | Adaptation de l’ouvrage de Bernard Dussaud et d’Alexandre Gavard (1881), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré supérieur. Édition revue, augmentée et adaptée aux écoles du canton de Fribourg avec approbation de la commission des études, Lausanne, L. Vincent. DIP FR (1889), Livre de lecture des écoles primaires du canton de Fribourg. Degré moyen, Einsiedeln, Établissements Benziger. DIP FR (1899), Livre de lecture des écoles primaires du canton de Fribourg. Degré supérieur, Einsiedeln, Établissements Benziger. DIP FR (1925), Livre de lecture des écoles primaires du canton de Fribourg. Degré moyen, Fribourg, DIP. DIP FR (1934), Mes lectures. Écoles primaires du canton de Fribourg. Degré supérieur, Fribourg, DIP. DIP FR (1955), Lecture et poésie: Livre de lecture, degré moyen des écoles primaire, Fribourg, DIP. DIP FR (1954, nouvelle édition), Mes lectures. Degré supérieur des écoles primaires du canton de Fribourg, Fribourg, DIP. | Adaptation de l’ouvrage de Bernard Dussaud et d’Alexandre Gavard (1881): 49 images / 259 textes DIP FR (1889): 62 images / 222 textes DIP FR (1899): 78 images / 252 textes DIP FR (1925): 123 images / 189 textes DIP FR (1934): 75 images / 200 textes DIP FR (1955): 126 images / 205 textes DIP FR (1954): 81 images / 193 textes |

Berne | Plan d’enseignement pour les écoles primaires du canton de Berne, 1878, Schuler, Berne. Plan d’études pour les écoles primaires du canton de Berne, 1925, H. Kramer, Tavannes. Plan d’études pour les écoles primaires de langue française du canton de Berne, Edition provisoire, 1968, Berne, Librairie de l’État. | DIP BE (1885), Le Trésor de l’écolier.Livre de lecture à l’usage des écoles primaires françaises du canton de Berne. Degré supérieur, Lausanne, librairie Payot. Gobat, Henri & Allemand, Fritz (1911), Livre de lecture destiné aux écoles primaires du Jura bernois. Cours moyen (8e éd.), Berne, Librairie d’État. Marchand, Marcel (1927), Notre camarade. Choix de lectures à l’usage des écoles primaires. Cours moyen, Berne, Librairie d’État. Bessire, Paul-Otto (1931), L’écolier jurassien. Choix de lectures à l’usage des écoles supérieures. Cours moyen, Berne, Librairie d’État. Jeanprêtre, Charles, Monnerat, Joseph, Stähli, Roland, Terrier, Pierre & Zbinden, Jean (1961), Horizons nouveaux. Livre de lecture à l’usage des cinquième et sixième années scolaires, Berne, Libraire d’État. Devain, Henri, Henry, Pierre, Pecaut, Armand, Pellaton, Jean-Paul & Stähli, Roland (1964), Les belles années: livre de lecture à l’usage du degré supérieur de l’école primaire, Berne, Librairie d’État. | DIP BE (1885): 13 images / 392 textes Gobat & Allemand (1911): 178 images / 299 textes Marchand (1927): 37 images / 253 textes Bessire (1931): 0 image / 249 textes Jeanprêtre et al. (1961) 17 images / 200 textes Devain et al. (1964): 16 images / 167 textes |

2. Sources utilisées pour le secondaire

Cantons | Programmes et plans d’études | Livres de lecture officiels | Ratio image/texte par manuel |

Genève | Programme pour l’année 1901-1902, École secondaire et supérieure de Jeunes filles, 1901, Genève, Paul Richter. Programme d’enseignement pour l’année 1900-1904, Collège de Genève, 1900, Genève, DIP. Programme pour l’année 1923-1924. École secondaire et supérieure de Jeunes filles, 1923, Genève, Klein. Programme pour l’année 1925-1926, Collège de Genève, 1925, Genève, Klein. Plan d’études et programme du cycle d’orientation, 1962, Genève, DIP. Plan d’études et programme du cycle d’orientation, 1977-1978, Genève, DIP. | Vinet, Alexandre (1880), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome premier. Littérature de l’enfance (15e éd.), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Vinet, Alexandre (1898), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome deuxième. Littérature de l'adolescence (17e éd), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Vinet, Alexandre (1893), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome troisième. Littérature de la jeunesse et de l’âge mûr (10e éd.), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Dupraz, Louis & Bonjour, Emile (1908), Anthologie scolaire. Lectures françaises à l’usage des collèges secondaires, écoles supérieures et écoles primaires supérieures, Lausanne, Payot. Budry, Maurice & Rogivue, Ernest (1944), Textes français I, Lausanne, Payot. Pidoux, Edmond, Rogivue, Ernest & Wiest, Alfred (1945), Textes français II, Lausanne, Payot. | Vinet (1880): 0 image / 122 textes Vinet (1898): 0 image / 172 textes Vinet (1893): 0 image / 116 textes Dupraz & Bonjour (1908): 0 image / 259 textes Budry & Rogivue (1944): 0 image / 157 textes Pidoux et al. (1945): 0 image / 132 textes |

Vaud | Programme de l’année scolaire 1873-1874 pour le collège cantonal, l’école industrielle et les collèges communaux du canton de Vaud. Collège cantonal, Programmes des cours, année scolaire 1877-1878. Collège cantonal, Programme des cours, année scolaire 1896-1897. Plan d’études général pour les collèges et les gymnases, ainsi que pour les écoles supérieures de jeunes filles du canton de Vaud, 1910. Collèges et gymnase scientifiques cantonaux, Renseignements, année scolaire 1921-1922. Collège classique cantonal, Programme des cours, année scolaire 1922-1923. Collège scientifique cantonal, Programme des cours, année scolaire 1935-1936. Collège classique cantonal. Programme des cours, année scolaire 1936-1937. Programmes des cours des collèges secondaires vaudois, 1960. Programmes des cours des collèges secondaires, 1971. | Vinet, Alexandre (1880), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome premier. Littérature de l’enfance (15e éd.), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Vinet, Alexandre (1898), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome deuxième. Littérature de l'adolescence (17e éd), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Vinet, Alexandre (1893), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome troisième. Littérature de la jeunesse et de l’âge mûr (10e éd.), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Dupraz, Louis & Bonjour, Emile (1908), Anthologie scolaire. Lectures françaises à l’usage des collèges secondaires, écoles supérieures et écoles primaires supérieures, Lausanne, Payot. Budry, Maurice & Rogivue, Ernest (1944), Textes français I, Lausanne, librairie Payot. Pidoux, Edmond, Rogivue, Ernest & Wiest, Alfred (1945), Textes français II, Lausanne, librairie Payot. Kohler, Pierre (1947), Histoire de la littérature française. Tome 1. Des origines à la fin du XVIIe siècle. 32 illustrations hors-texte, Lausanne, Payot. Kohler, Pierre (1948), Histoire de la littérature française. Tome 2. Du milieu du XIXe siècle à nos jours avec une histoire de la littérature romande. 31 illustrations hors-texte, Lausanne, Payot. Kohler, Pierre, Guisan, Gilbert & Pidoux, Edmond (1949), Histoire de la littérature française. Tome 3. Le XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle. 31 illustrations hors-texte, Lausanne, Payot. | Vinet (1880): 0 image / 122 textes Vinet (1898): 0 image / 172 textes Vinet (1893): 0 image / 116 textes Dupraz & Bonjour (1908): 0 image / 259 textes Budry & Rogivue (1944): 0 image / 157 textes Pidoux et al. (1945): 0 image/132 textes Kohler (1947): 31 images / 284 pages Kohler (1948): 31 images / 564 pages Kohler et al. (1949): 31 images / 806 pages |

Fribourg | Programme des études du Collège St-Michel à Fribourg pour l'année scolaire 1881-1882. Compte-rendu de l’Ecole secondaire des filles de la ville de Fribourg pour l’année 1882-1883. Collège St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1901-1902. Compte-rendu de l’Ecole secondaire des jeunes filles de la ville de Fribourg pour l’année 1901-1902, Programme pour l’année scolaire 1902-1903. Collège St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1912-1913. Compte-rendu de l’Ecole Secondaire des Jeunes Filles de la ville de Fribourg pour l’année 1912-1913, Programme pour l’année scolaire 1913-1914. Ecole Secondaire de Jeunes Filles de la ville de Fribourg, Programme pour l’année scolaire 1922-1923. Collège cantonal St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1923-1924. Ecole Secondaire de Jeunes Filles de la ville de Fribourg, Programme pour l’année scolaire 1938-1939. Collège cantonal St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1951-1952. Collège cantonal St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1965-1968. Collège cantonal St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1970-1973. | Broeckaert, Joseph (1869), Modèles français recueillis d'après le plan du guide du jeune littérateur avec des remarques propres à en faciliter l'étude, vol. 1, Bruxelles, H. Goemaere. Lebaigue, Charles (1887), Morceaux choisis de littérature française. Auteurs des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles (prose et poésie) avec remarques et questions. Deuxième année, Paris, Librairie classique E. Belin. Lebaigue, Charles (1889), Morceaux choisis de littérature française (prose et poésie) avec remarques et questions. Première année (2e éd.), Paris, Librairie classique E. Belin. Des Granges, Charles-Marc (1910), Histoire de la littérature française à l'usage des classes de Lettres et de divers examens (3e éd.), Paris, Hatier. Des Granges, Charles-Marc (1917), Morceaux choisis des auteurs français du Moyen âge à nos jours (842-1900) préparés en vue de la lecture expliquée. Classes de lettre 2e cycle (9e éd.), Paris, Hatier. Procès, Edmond (1927), Modèles français extraits des meilleurs écrivains avec notices. Cours inférieur (12e éd.), Bruxelles: Albert Dewit. Budry, Maurice & Rogivue, Ernest (1944), Textes français I, Lausanne, librairie Payot. Pidoux, Edmond, Rogivue, Ernest, & Wiest, Alfred (1945), Textes français II, Lausanne, librairie Payot. Kohler, Pierre (1947), Histoire de la littérature française. Tome 1. Des origines à la fin du XVIIe siècle. 32 illustrations hors-texte, Lausanne, Payot. | Broeckaert (1869): 0 image / 223 textes Lebaigue (1887): 0 image / 158 textes Lebaigue (1889): 0 image / 140 textes Des Granges (1910): 0 image / 927 pages Des Granges (1917): 0 image / 504 textes Procès (1927): 23 images / 206 textes Budry & Rogivue (1944): 0 image / 157 textes Pidoux et al. (1945): 0 image / 132 textes Kohler (1947): 31 images / 284 pages |

Berne | Programme de l’école cantonale de Porrentruy, 1897. Programme d’enseignement. Progymnase, gymnase, section commerciale, École cantonale de Porrentruy, 1929, Porrentruy, «Le Jura S.A.». Plan d’études des écoles secondaires et progymnases de langue française, 1961. | Vinet, Alexandre (1880), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert (15e éd.), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Marchand, Marcel (1917), Notre ami, lectures françaises à l’usage des écoles secondaires (2e éd.),Berne, Librairie d’État. Marchand, Marcel Bessire, Paul-Otto & Feignoux, Frédéric (1937), Notre ami II. Lectures françaises à l’usage des classes inférieures des progymnases et des écoles secondaires (3e éd.), Berne, Librairie d’État. Marchand, Marcel Bessire, Paul-Otto & Feignoux, Frédéric (1938), Notre ami II. Lectures françaises à l’usage des classes supérieures des progymnases et des écoles secondaires (3e éd.), Berne, Librairie d’État. Marchand, Marcel Bessire, Paul-Otto & Feignoux, Frédéric (1943), Notre ami III. Lectures françaises à l’usage des classes inférieures des écoles progymnases et des écoles secondaires (3e éd.), Berne, Librairie d’État. | Vinet (1880): 0 image / 122 textes Marchand (1917): 0 image / 258 textes Marchand et al. (1937): 0 image / 94 textes Marchand et al. (1938): 0 image / 88 textes Marchand et al. (1943): 0 image / 205 textes |

- 1. Nous adoptons la dénomination «langue maternelle» qui est celle employée dans les sources que nous avons analysées.

- 2. Pour Choppin (2008: 53), le manuel scolaire est un ouvrage qui se caractérise par une «présentation systématique des contenus; l’adéquation au travail pédagogique, la complexité des contenus devant être proportionnée à la maturité intellectuelle et affective des élèves; la conformité à la réglementation sur les contenus d’enseignement et la manière dont ils doivent être traités; l’intervention administrative et politique de l’État, par le biais de la réglementation précédemment évoquée (sélection, hiérarchisation ou exclusion des savoirs et des valeurs) et/ou de l’autorisation explicite ou implicite accordée après publication de l’ouvrage».

- 3. Dans le dernier quart du XIXe siècle, le primaire et le secondaire sont deux filières parallèles. La première est destinée à tous les élèves. A partir de 9-12 ans (en fonction des cantons et des périodes), les élèves du niveau socio-économique élevé peuvent accéder à la filière secondaire (désignée par des termes comme «collège», «progymnase», etc.) qui permet d’accéder à la maturité. A partir du XIXe siècle, des filières médianes sont créées, à l’instar des écoles secondaires de jeunes filles, des écoles moyennes, puis dans certains cantons, des écoles primaires supérieures. A partir des années 1960, on assiste à une réorganisation des systèmes scolaires avec un ordre primaire qui va de 6 à 12 ans, et un secondaire inférieur qui accueille tous les élèves de 12 à 15 ans.

- 4. Les autorités scolaires contrôlent l’entier du processus éditorial, de la production à la diffusion. Par conséquent, elles valident les textes et les images figurant dans les manuscrits qui leur sont présentés.

- 5. Il s’agit de l’Annuaire de l’Instruction publique en Suisse (parution à partir de 1910) et de l’Éducateur (de 1865 à nos jours).

- 6. Dès le milieu du XIXe siècle, certains cantons protestants comme Vaud séparent plus clairement l’administration de l’Instruction publique de celle de l’Église même si la direction des deux instances reste dans le même département. Par exemple, les pasteurs et les curés n’ont plus réellement de tâches décisionnelles dans leurs mandats pour l’école. Ils sont restreints à la surveillance de l’enseignement religieux et à des participations ponctuelles dans des commissions. A Genève dès 1848, la religion ne fait plus partie des enseignements. Au contraire, à Fribourg en 1870, le département s’adjoint une commission des études composée de quatre membres, dont deux ecclésiastiques; la religion et l’histoire sainte restent également un enseignement incontournable.

- 7. Sur ce mouvement, voir notamment Hameline et al. (1995).

- 8. Renonciat (2009) affirme que ce serait Rodolphe Töpffer (1800-1846) qui aurait préconisé dès 1836 les images pour l’enseignement, le dessin linéaire étant selon lui «seul susceptible de transmettre une idée claire aux populations peu coutumières de l’art savant. Par sa lisibilité, sa concision, son pouvoir de conviction, le dessin au trait lui paraissait particulièrement adapté au peuple et à l’enfant» (p. 67).

- 9. Pour Buisson (1911), l’apprentissage par intuition est avant tout une opération intellectuelle qui se conjugue à la fin du XIXe siècle avec la leçon de choses. Celle-ci n’est ni une observation ou une simple description des objets d’études, mais avant tout une application de la méthode empirique par l’enfant.

- 10. A l’exception de L'Écolier jurassien, anthologie de Paul-Otto Bessire (1931) destinée aux élèves du primaire supérieur du Jura bernois.

- 11. Elzingre va illustrer plusieurs manuels scolaires, dont celui d‘Émile Bonjour (1925), avec Jean Louis Fortuné Bovard.

- 12. Sur l’histoire de la lecture expliquée à l’école primaire et au secondaire en Suisse romande, voir notamment Darme-Xu et al. (2020) et Vollenweider (en cours).

- 13. Cette image a été achetée par le Département de l’Instruction publique de Genève à la librairie Hachette pour le montant de 95.80 (francs français), comme le précise une lettre du 26 février 1922 adressée par le chef du Service des illustrations au directeur de l’enseignement primaire. Archives d’État de Genève, cote 1985 va 5.3.228.

- 14. La Défense spirituelle est un mouvement politique et culturel qui s’établit en réaction à la montée des totalitarismes dans les années 1930. Elle vise à renforcer les valeurs nationales qui répondent à différents bords politiques, comme les principes du fédéralisme, des droits de la famille et de la liberté des Églises chez les conservateurs, ou ceux de la justice sociale du côté de la gauche.

- 15. Le manuel fribourgeois du primaire supérieur publie deux dessins réalisés d’après des enluminures médiévales (1954: 225 et 225).

- 16. Par superposition, nous entendons le placement du texte dans l’image (Gervereau 2020).