La notion de «focalisation», devenue usuelle dans l’enseignement de la littérature pour aborder les récits romanesques, est parfois malaisée à proposer en tant qu’outil d’analyse dans la mesure où elle tend à recouvrir une trop grande diversité de phénomènes et présente certains flottements dans sa définition même, posée par Gérard Genette (Genette 1972 : 183-224 ; 1983 : 43-52) et reprise ou discutée par ses continuateurs. Ainsi Reuter souligne-t-il dans un ouvrage de synthèse récent à vocation pédagogique l’importance de l’étude du «point de vue» en ces termes :

La question des perspectives est en fait importante pour l’analyse des récits car le lecteur perçoit l’histoire selon un prisme, une vision, une conscience, qui détermine la nature et la quantité des informations. (Reuter 2016: 47)

Force est de constater qu’une telle conception englobante ne facilite guère l’appréhension des phénomènes : la subordination de la transmission d’informations narratives (envisagée de façon quantitative, en fonction d’un degré de restriction) à la construction d’un sujet percevant (étonnamment assimilé ici au lecteur et non au personnage) a en effet pour inconvénient de postuler une corrélation nécessaire entre deux niveaux distincts (le second «déterminerait» le premier). En outre, les notions de «vision» (héritée de Jean Pouillon) et de «conscience» demeurent entachées d’imprécisions : la première parce que la dimension visuelle est conçue de manière métaphorique en littérature et par conséquent s’avère problématique dans une démarche transmédiale, la seconde parce qu’elle porte sur l’accès à un état mental qui est davantage tributaire de choix énonciatifs (il relève donc plus de la voix que du mode).

La comparaison avec des médias visuels et narratifs tels que la bande dessinée ou le cinéma peut a priori sembler commode pour clarifier certaines des facettes de la question du «point de vue», mais elle occasionne souvent de nouvelles confusions. Le présent article entend revenir sur ce cadre théorique à partir d’une analyse de l’album Le Long Voyage de Léna (2006) scénarisé par Pierre Christin et dessiné par André Juillard, et de quelques références ponctuelles à sa suite parue en 20091. Nous souhaitons démontrer à la fois la productivité de certaines notions de la narratologie pour examiner le médium de la bande dessinée (et inversement) ainsi que l’intérêt spécifique de cet album dans le cadre d’un usage pédagogique visant à illustrer les concepts de mode et de voix. Rappelons que le dessinateur André Juillard est l’auteur du Cahier bleu (1994), autre récit centré sur la vie intime d’un personnage féminin qui, à l’instar du célèbre Rashômon (le seul film à être cité par Genette), présente un récit en focalisation interne variable (ou multiple selon les segments racontés) 2.

Prémisses théoriques : focalisation et médias (audio)visuels

Comme dans d’autres moyens d’expression, le fonctionnement du récit en bande dessinée et corrélativement le positionnement du lecteur par rapport à l’histoire racontée dépendent dans une large mesure de choix qui sont effectués par les auteurs quant à la construction du «point de vue» – hyperonyme dont il importe de prendre conscience de la polysémie3 et de l’iconocentrisme4, mais qui a l’avantage de résonner, au-delà du seul champ de la narratologie, avec des aspects envisagés au sein de différents champs disciplinaires5 et à propos tant de représentations visuelles (œuvres picturales, photographie,…) que de productions et dispositifs médiatiques (cinématographiques, vidéoludiques, etc.). Ce qui importe à notre sens, à l’ère des caméras subjectives et des jeux vidéo en «première personne», c’est de discuter dans une démarche intermédiale une notion inscrite dans différentes traditions théoriques en confrontant les acquis de celles-ci sur un objet spécifique, en l’occurrence ici la bande dessinée. Nous nous cantonnerons dans le présent article à envisager le «point de vue» sur deux plans distincts : en termes de réglage épistémique de l’accès (plus ou moins restreint) à des informations pertinentes pour la compréhension du récit (la «focalisation»au sens de Genette)6 et de subjectivisation de la représentation par l’éventuel filtre d’un personnage (ou, comme nous le verrons, par la présence récurrente de ce dernier à l’image). Cette dernière s’opère notamment (mais non exclusivement) à un niveau perceptif : il s’agit du point de vue (au sens strict) ou du point d’écoute pour la composante auditive (suggérée ponctuellement dans le médium «muet» de la bande dessinée par le truchement, notamment, de bulles et onomatopées).

L’absence de distinction entre ces deux niveaux (épistémique et perceptif), comme l’a montré Raphaël Baroni (2020) dans un récent état de la question, explique la plupart des réserves adressées à la typologie genettienne de la focalisation. Baroni fait le constat qu’il faut «admettre une articulation possible entre deux manières très différentes d’aborder la question de la perspective narrative» (2020: 33), et ce d’autant plus lorsque l’objet d’étude, à l’instar de la bande dessinée, offre une représentation visuelle dont l’examen ne peut se satisfaire d’une acception flottante initialement pensée pour le récit romanesque:

Les récits graphiques et audiovisuels apparaissent en effet comme des révélateurs d’un risque de confusion entre deux phénomènes très différents : d’un côté, le réglage de l’information narrative, de l’autre, la construction d’une vision subjective, qui passe par des procédés formels spécifiques.» (Baroni 2020: 34)

Dans une perspective transmédiale analogue, nous privilégierons des modèles non spécifiquement élaborés pour le récit scriptural. Une approche comme celle d’Alain Rabatel visant à étudier les marqueurs linguistiques de la représentation de perceptions subjectives en proposant un modèle alternatif aux «efforts genettiens et post-genettiens de définition du foyer reste[raie]nt marqués par une sorte de primat phénoménologique de la vue» (1998: 8) pourrait certes contribuer à l’étude de la genèse d’un album (via des documents scénaristiques7) ou ponctuellement à la part verbale du récit bédéique, mais elle nous conduirait à faire l’impasse sur les principales propriétés d’un moyen d’expression qui repose sur une interaction entre texte et images.

Ainsi n’est-ce pas un hasard si c’est précisément dans le champ de l’étude du récit filmique que les deux phénomènes distingués par Baroni ont été envisagés conjointement sans être pour autant confondus : François Jost, dans l’ouvrage L’Œil-caméra (1987) auquel se réfère Baroni, distingue la focalisation qui a trait au savoir de l’ocularisation (ou auricularisation) qui concerne le voir (ou l’entendre), dédoublant de la sorte, avec quelques nuances, les critères sur lesquels repose la typologie genettienne. Ainsi l’ocularisation zéro est définie par le fait que la caméra «ne prend la place d’aucun œil interne à la diégèse» et l’ocularisation interne par le fait que «le spectateur s’identifie ponctuellement au regard du personnage» (Jost 1987: 26). Cette dernière est dite primaire lorsque des éléments internes à l’image renvoient à la présence du regard d’un personnage, et secondaire «lorsque la subjectivité de l’image [au sens strictement perceptif] est construite par le montage, les raccords» (Jost 1987: 27). On peut ajouter que Bordwell et Thompson, pour leur part, abordent dans le domaine des études cinématographiques ce qu’ils appellent le «champ informatif» du récit filmique, respectivement sous l’angle de son étendue (degré de restriction) et de sa profondeur (degré de subjectivité), témoignant ainsi d’un même souci de distinguer deux types de phénomènes8 (2009: 141-147). Leur conception graduelle ne permet toutefois pas d’isoler des types de configuration narrative, commodes selon nous pour définir un régime dominant dans un segment donné du récit analysé, fût-ce pour montrer, à travers les particularités que présente ledit segment, en quoi il diffère du type prévu par la théorie. On pourrait à ce titre affirmer que chaque changement majeur de type de focalisation (niveau épistémique) ou d’attribution d’un statut de sujet percevant à un personnage (niveau perceptif) introduit dans le récit une nouvelle «séquence» qui s’inscrit plus généralement dans une architecture rythmique globale qui influence notre expérience de lecture ou de visionnement, et dont il est possible de rendre compte dans l’analyse. C’est pourquoi nous opterons pour la typologie de François Jost, et ce en dépit de la gymnastique articulatoire qu’exige à l’oral la prononciation des néologismes proposés. La distinction postulée par Jost entre «cognitif» et «perceptif» demeure toutefois redevable d’un modèle (genettien) peu adapté à l’étude de l’inscription d’une subjectivité, puisque celle-ci ne peut se réduire à la présence d’un sujet de la perception.

Nous en voulons pour preuve la discussion, chez les théoriciens du cinéma, des effets d’un usage systématique de la caméra subjective («POV-shot» en anglais, terme qui souligne la polysémie du point of view)9. Il a en effet été discuté en quoi ce procédé qui assoit l’ocularisation interne n’implique pas nécessairement une focalisation interne ni ne favorise l’accès à la «psychologie» du personnage dont nous partageons la perception. Au contraire, le rejet hors-champ constant du visage (sauf présence de miroirs) résultant d’une assimilation de la caméra à l’emplacement supposé des yeux du personnage enraie l’expression d’une subjectivité qui, au cinéma, passe surtout par la monstration à l’écran du jeu de l’acteur ou de l’actrice. La caméra subjective postule en outre que les personnages regardés par le sujet diégétique nous regardent (plutôt qu’ils ne se regardent au sein d’une diégèse supposément close et autonome). C’est pourquoi les usages de la caméra subjective au cinéma se veulent le plus souvent «déshumanisants» au sens où ils sont rapportés à des êtres caractérisés par une altérité totale (du moins lorsque la production de l’image n’est pas motivée au sein même de la diégèse par un personnage-filmeur)10 : le regard que nous partageons y est de manière récurrente celui d’une froide machine à tuer (prolongement morbide de la caméra))11. L’essor des jeux vidéo en «First Person», s’il a contribué à populariser le procédé au cinéma12, n’invalide pas fondamentalement ce constat : dans un tel médium interactif, le rapport à l’avatar vidéoludique consiste surtout en l’exploitation d’un élément actionnable plutôt qu’en l’identification à un personnage13. Même si, en bande dessinée, la référence au cinéma transparaît dans un recours à une ocularisation interne ancrée de manière récurrente dans un même personnage (par exemple dans les planches dédiées, dans le roman graphique From Hell, au futur tueur14), ce constat a priori paradoxal d’une «caméra subjective» faiblement chargée en «subjectivité» est considérablement affaibli pour trois raisons: le médium ne met pas en jeu la construction socioculturelle de la vedette qui incarne un personnage (en le chargeant de sa persona à laquelle peuvent être associés des affects) – le personnage, à la rigueur, y est une star en soi ; l’ocularisation interne n’implique pas un jeu d’occultation/exhibition d’un dispositif technique de prise de vues (même si son corolaire, le «regard à la caméra», vise aussi le lecteur) ; enfin, le degré de stylisation de la représentation dessinée du personnage, lorsqu’elle est soumise comme chez Juillard aux conventions graphiques du dessin réaliste, fait de l’expression faciale et corporelle du protagoniste un canal qui offre, comparativement à la caricature humoristique, beaucoup moins de lisibilité à l’expression de l’intériorité, au même titre que le texte écrit ne peut guère rendre compte du grain d’une voix, sauf expédients ponctuels de type onomatopéique. Il s’agit là de limites discutées dans le présent dossier par Alain Corbellari, pour qui «l’adhésion et l’identification du lecteur aux personnages […] sont souvent inversement proportionnelles à l’effort mimétique déployé par le dessinateur» (même s’il ne faut pas négliger combien l’exhibition de l’acte de graphiation, pour reprendre le terme de Marion 1993, amoindrit l’immersion dans la fiction et par conséquent l’identification à des personnages qui, souvent, sont précisément fortement stétéotypés). Nous verrons que les auteurs du Long Voyage de Léna ont su tirer parti de ces limites intrinsèques. Car rien n’interdit de jouer précisément sur cette ambiguïté pour établir un certain régime de subjectivité, et il ne fait pas de doute que dans l’album que nous étudions, le scénario de Christin était spécifiquement prévu pour le style graphique déjà bien établi de Juillard.

Le parti de Léna

Nous examinerons ici en détail les partis-pris de Christin et Juillard en termes de focalisation (restriction du champ informatif) et de point de vue (dans le sens spécifique de l’ocularisation). Une première évidence consiste à noter qu’il n’est pas besoin de voir à travers les yeux de Léna, courrier qui transmet des informations entre les membres d’un réseau terroriste et s’avère être un agent infiltré, pour partager le vécu de la jeune femme. Comme nous l’avons exposé ailleurs, la notion de «point de vue», considérée comme un hyperonyme, ne se réduit pas aux aspects mentionnés jusqu’ici : les choix concernant la modalisation du discours narratif procèdent plus fondamentalement d’un positionnement idéologique des auteurs qui transmettent, qu’ils le veuillent ou non, une certaine opinion sur le monde (Boillat 2006). Aussi, dans Le Long Voyage de Léna, il n’est pas anodin que cela ne soit pas avec l’équipe internationale de comploteurs que Christin et Juillard solidarisent leur lecteur comme cela se serait produit s’ils les avaient élus en tant que personnages sur lesquels le récit est focalisé – cette mise à distance sera encore plus marquée dans le deuxième tome par rapport aux djihadistes –, et si, inversement, la prise en charge énonciative du récit de l’assassinat des terroristes, qui s’amorce à la page 44 et s’achève sur les trois cases de l’explosion de la page 5315, n’est plus assumée, comme dans les deux premiers tiers de l’album, par l’héroïne qui, jusque-là, s’exprimait à la première personne dans les textes de récitatifs. Cette «voix intérieure» du personnage a en outre un impact spécifique sur le lecteur en ce qu’elle assure, de manière continue, la présence verbale du personnage de Léna, et de la sorte garantit sa disponibilité à l’adhésion affective du lecteur, et ce même si les énoncés s’avèrent peu modalisés. Dans un ouvrage ultérieur à L’Œil-caméra, François Jost mentionnait de manière incidente (et à notre connaissance jamais reprise dans les discussions sur ces questions) un aspect qui constitue peut-être encore une autre facette du «point de vue», ou du moins qui est irréductible au caractère strictement quantitatif de la focalisation selon une conception empruntée par Genette à Todorov (1966), et qui stipule que le savoir du lecteur est inférieur, égal ou supérieur à celui du personnage:

En termes cognitifs, qu’est-ce que la focalisation interne ? C’est, pour celui qui raconte, décider, consciemment ou non, que l’on va faire partager au lecteur ou au spectateur la vie du personnage, comme il est censé l’appréhender ou l’avoir appréhendé […]. Pour que l’on sache comme il sait (non pas : ce qu’il sait), on doit éprouver comme lui. La focalisation vise à faire partager une impression. (Jost 1991: 43).

Ce passage du quoi au comment, de la connaissance à l’émotion n’est en fait guère favorisé par la conceptualisation de la focalisation, trop ancrée dans un cadre (post)structuraliste pour tenir compte des modalités d’absorption diégétique du lecteur/spectateur. Or, le «long voyage» qui fut d’abord celui de Christin (lorsqu’il prit des clichés qui serviront de matériel documentaire16) est certes rapporté à Léna, mais il est aussi celui du lecteur de l’album : sans voir à travers ses yeux, sans en savoir autant qu’elle sur les raisons de sa présence dans les lieux successivement visités, le lecteur appréhende le monde fictionnel par le biais de l’expérience qui est la sienne. Bien que le texte du récitatif thématise une forme de blocage d’une subjectivisation des énoncés («J’aurais pu penser au passé… Je ne l’ai pas fait», p. 10, «Cette nuit-là encore, j’ai dormi sans rêves», p. 20, ou «J’essayais seulement d’être lisse, fraîche et sans mémoire», p. 32) – blocage qui certes rappelle la fuite en avant perpétuelle des héros de séries BD d’aventure mais qui, par la thématisation même qui est proposée dans le monologue intérieur, ne fait qu’accroître l’importance de la psychologie énigmatique du personnage et renforce chez le lecteur le régime de la curiosité –, l’omniprésence du corps de Léna à l’image et de sa pensée dans le texte assurent l’identification du lecteur au personnage.

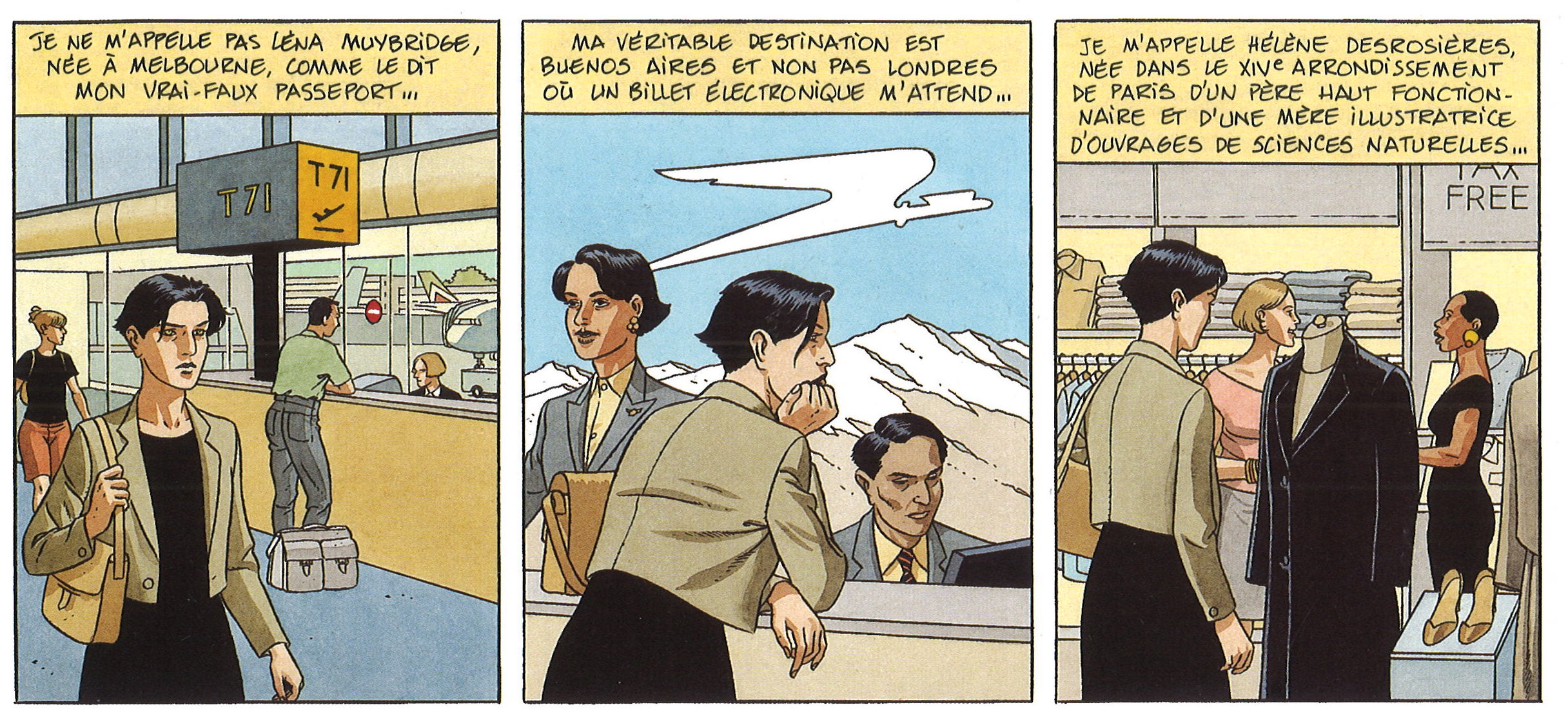

En tant que premier tome qui fut initialement conçu comme un one shot, Le Long voyage de Léna est particulièrement intéressant pour discuter la question de la focalisation en BD dans la mesure où le lecteur ne sait encore rien du personnage éponyme dont les motivations et intentions ne sont dévoilées que tardivement, et ce bien que le récit soit focalisé sur Léna, que nous ne quittons jamais. Ce paradoxe tient à plusieurs choix scénaristiques. Premièrement, le récit débute en pleine action, soit par la première visite de Léna à Berlin-Est: ainsi, rien ne nous est dit de la préparation de sa mission, des conditions de son départ, etc. Cette logique immersive est soulignée par une structure parente de celle du journal de voyage, où Léna agit au jour le jour, bien que les temps verbaux du récitatif soient au passé – sans, notons-le, que cette dimension rétrospective ne soit exploitée sur le plan épistémique, contrairement à ce qui se passe dans le récit de Léna et les trois femmes17. D’ailleurs, le temps verbal du présent s’impose dès la page 38, ce qui correspond au moment où Léna Muybridge a achevé sa mission, et s’apprête donc à revenir, après la série d’aventures vécues en tant qu’agente secrète, à la vie quotidienne associée à son vrai nom, Hélène Desroisières, qu’elle apprend au lecteur précisément en ce moment-pivot du récit, alors que l’image nous la montre acheter un billet d’avion et un manteau en prévision de sa véritable destination.

Image 1: Le Long Voyage de Léna, p. 38 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007

Deuxièmement, le texte des récitatifs sont certes rédigés à la première personne et attribués à Léna, mais le récit demeure «behavioriste», s’en tenant la plupart du temps à décrire ou commenter ce que perçoit la jeune femme (et que le lecteur voit à l’image), rarement ce qu’elle ressent et jamais ce qu’elle prévoit de faire ; son passé, dont on comprendra qu’elle essaie de refouler le caractère douloureux (la natation lui permet de faire le vide, d’être «sans mémoire», p. 32, c.5), ne fait surface que par bribes, par le biais de traces diégétiques (une photographie et une K7 audio de chansons) – interprétables en tant que signes d’une perte, et donc en tant que marqueurs de subjectivité –, jusqu’au dévoilement de la page 38 (image 1), où Léna, montrée dans la dernière case de la planche précédente dans une attitude de repli introspectif (corps détendu, écouteurs sur les oreilles, yeux mi-clos), nous donne sa véritable identité: c’est donc le personnage même qui assume de nous en apprendre plus sur lui-même, sans intercession d’une autre instance narrative. Les vignettes en noir/blanc, ici, servent la «background story» du personnage, longtemps différée.

Troisièmement, au vu du caractère secret de la mission de Léna et du fait que ses interlocuteurs agissent dans la clandestinité, les dialogues sont allusifs. Léna voyage seule (elle n’a ni confident ni acolyte qui justifierait une explicitation verbale diégétique) et n’a aucun contact avec ceux qui lui ont confié sa mission afin de ne pas être repérée (on sait combien les situations de télécommunication sont favorables à la transmission naturalisée d’informations au lecteur, comme cela est fréquemment le cas dans la série Blake et Mortimer, dont Juillard est l’un des continuateurs). Les personnes qu’elle rencontre comme autant de jalons sur son parcours sont par ailleurs peu loquaces jusqu’à l’homme de Kief, ex-membre du KGB, un bavard dont les répliques vont permettre au lecteur, après avoir lu vingt planches, de confirmer certaines inférences qu’il avait pu émettre quant au contexte narratif. Ainsi, on trouve dans les bulles attribuées à l’Ukrainien la première mention du terme «terrorisme» qui occasionne ensuite, dans une vignette étroite qui suggère un statut de bref aparté, un positionnement fort du personnage principal: «Moi, Léna […], je ne suis pas une terroriste» (p. 24, c. 5). À l’occasion de cet échange, pour la première fois, Léna laisse transparaître dans le récitatif (c’est-à-dire à l’intention du seul lecteur) son ressenti et livre une information sur la manière dont elle se positionne par rapport à la cause anti-impérialiste des membres du réseau secret: «Et je n’ai pu m’empêcher d’éprouver une joie mauvaise en constatant la légère erreur d’analyse du bavard18»(p. 26, c. 5). L’adhésion du lecteur au point de vue de Léna (au sens idéologique du terme) est favorisée par l’explicitation de la non-adhésion de celle-ci à la cause de ses interlocuteurs (et futures victimes).

Finalement, Léna elle-même ne maîtrise pas le plan d’ensemble du projet. En effet, elle ne dispose que de certaines pièces du puzzle, et à ce titre se distingue foncièrement de ceux «pour lesquels la fin justifie les moyens» (p. 23, c. 10). Léna ayant étudié l’histoire de l’art (l’une des rares informations qu’elle transmet à ses interlocuteurs et qui n’est pas mensongère), elle utilise un comparant pictural pour décrire son rôle dans l’opération: «Je ne suis chargée que de fournir le petit matériel de peinture […], je ne sais même pas ce que représentera la scène finale» (p. 25, c. 7). La séquence finale, en effet, comme nous le verrons, se déroule indépendamment d’elle.

Léna, une figure omniprésente offerte aux regards

La dimension visuelle du médium bédéique nous invite à considérer un aspect qui paraît tout à fait évident dans une démarche intuitive mais qui n’est que rarement mentionné dans les théories sur le point de vue: il s’agit simplement du degré de présence à l’image d’un personnage donné19. En bande dessinée, le fait de tracer successivement dans chacune des cases (ou presque) la silhouette du héros ou de l’héroïne dont la récurrence participe souvent à la cohérence graphique de la planche (par exemple le motif du groom à la tenue rouge dans Spirou) constitue pour le dessinateur un véritable défi et une contrainte laborieuse, et ce en raison du fait que cette apparence doit demeurer reconnaissable en dépit des changements d’angle, d’échelle de plan, etc., puisque le Même – l’identité du sujet – doit être maintenu dans la variation. Montrer le personnage, c’est offrir l’occasion au lecteur d’être «avec lui»: l’identification, tant narrative qu’émotive, commence par là.

La question de l’identification au personnage principal se pose de manière d’autant plus légitime dans Le Long voyage de Léna que l’héroïne est mentionnée dès le titre (et ce avant même que les auteurs aient prévu d’en faire le personnage d’une série) et que sur la couverture de l’album elle apparaît seule, pensive, à l’avant-plan d’un fond maritime qui l’inscrit dans un paysage tout en contribuant à assoir sa centralité (son visage se trouve au milieu de l’image, exactement sous la mention du nom «Léna20») ; cette position centrale – prémices du statut de personnage focal assuré par le «Je» du récitatif– se voit en outre renforcée par le contraste qu’impose la tenue sombre de Léna avec le jaune lumineux de l’environnement (significativement, le ciel n’y est pas bleu, ce qui permet aux contours du visage et même à la couleur de la peau modelée par des ombres propres de se détacher de l’arrière-plan21).

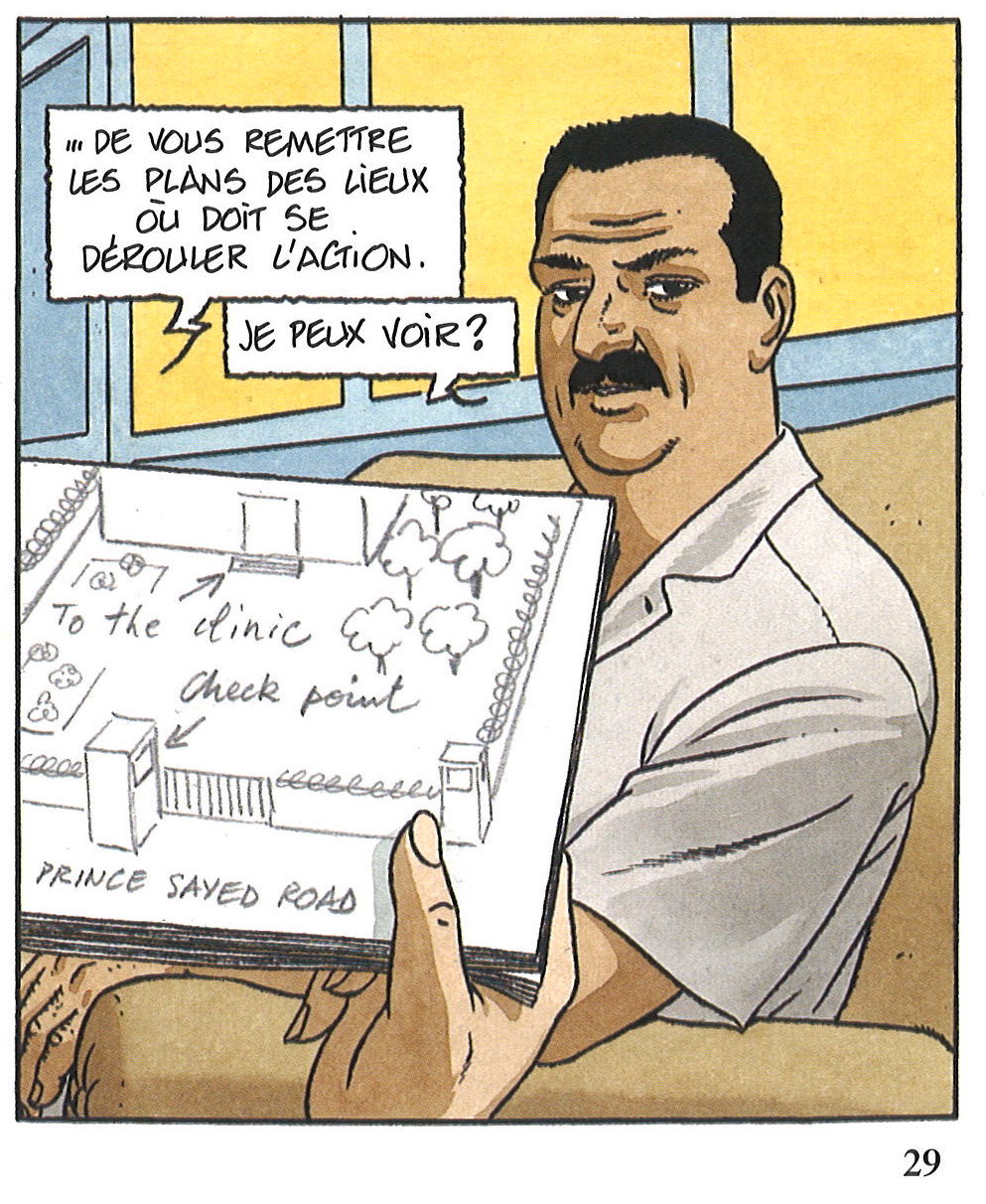

Un repérage quantitatif de la présence ou de l’absence du personnage de Léna dans chacune des vignettes – indépendamment des modalités de représentation du visage de l’héroïne, discutées dans ce dossier par Alain Corbellari – s’avère instructif: on observe que, même si l’héroïne n’apparaît dans certaines cases qu’en très petit, sous forme de silhouette22 ou seulement partiellement – c’est-à-dire selon un procédé relevant de la métonymie, qu’il s’agisse d’une main (p. 6, c. 9) ou de jambes (p. 8, c. 8) –, elle est présente visuellement23 à l’échelle de l’album dans 70% des vignettes (484 cases sur 54 planches, soit près de 9 images par page en moyenne), parfois même dans chaque image d’une même planche (aux pages 23, 24 et 25, ou 34-35). Par ailleurs, le 30% des cases restantes comporte nombre de contrechamps sur les interlocuteurs de Léna, ce qui inscrit en creux la présence du regard de celle-ci (on peut, sur ce point, assimiler mutatis mutandis la juxtaposition des cases au montage cinématographique, et concevoir ces images comme une ocularisation interne secondaire24). Un autre type de présence de Léna, spécifique à cet album, réside dans des vignettes qui incluent une image noir/blanc présente en tant qu’objet dans la diégèse: une photographie du couple qu’elle formait avec son mari décédé (p. 38, c. 425) ou l’autoportrait dessiné par Léna sur son carnet à dessin (p. 47, c. 4). La mise en scène du regard porté sur les croquis diégétisés constitue d’ailleurs l’un des rares cas d’ocularisation interne (primaire) sur l’un des personnages principaux26, en l’occurrence Léna (p. 29, c. 9, image 2) puis, après un passage de relais qui s’effectue au moment où le lecteur tourne la page de l’album, sur le Turc Adnan (p. 30, c. 5-7 et 9, après deux cases «semi-subjectives» où il apparaît en amorce, image 3).

Image 2: Le Long Voyage de Léna, p. 29 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin2007

Image 3: Le Long Voyage de Léna, p. 30 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007

Ce qui importe avant tout sur un plan quantitatif et à l’échelle de l’album, c’est la répartition du nombre de visualisations de Léna par planche: on constate en effet un changement de régime qui s’amorce à la page 46, avec une séquence d’images qui repose sur un principe d’alternance entre des gros plans de Léna dans l’avion et la piste narrative consacrée à la tentative avortée d’assassinat qui se déroule dès lors en dehors d’elle, mais selon ce qu’elle a prévu (d’où le rappel de son visage, alors que l’on peut supposer qu’elle pense à ce qui se passe ailleurs, ou peut-être le rêve). Ici encore, la centralité de Léna est signifiée graphiquement en ce que, sur huit pages consécutives (p. 46-53), elle figure systématiquement dans une case située exactement au milieu de la planche, comme si toutes les autres vignettes gravitaient autour d’elle. Cette récurrence a été prévue et soulignée au stade du découpage préparatoire (story-board), où la case centrale de chacune de ces planches est mise en évidence par une hachure bleue (voir l’article de Raphaël Baroni dans le présent dossier). À la page 47, nous ne quittons pas les terroristes à Dubaï mais Léna est néanmoins présente sous la forme d’une «image dans l’image», un portrait dessiné que l’un des protagonistes tient en main et oriente en direction du lecteur, en une sorte de réciproque de la case où Pierre-Marie tend la photo de l’équipe de terroristes à Léna (et au lecteur) pour accréditer ses dires (sa réplique débute significativement par l’interrogation «Vous voyez ?»). Si on se concentre sur le segment compris entre la première page de l’album et la 45, la présence de Léna grimpe à 78% des vignettes (ce qui est un chiffre considérable au vu de la place accordée par ailleurs à des paysages vides de tout personnage principal) ; elle figure en outre dans presque chaque image des trois dernières planches.

Ocularisation et focalisation

La conjonction de la forte présence de Léna et du régime dominant de l’ocularisation zéro conduit d’une part à l’exhibition du corps de l’héroïne offerte au regard du lecteur (en particulier lorsqu’elle se baigne nue aux pages 8-9, alors qu’elle n’est vue de personne27), d’autre part à ce qu’aucun autre personnage ne soit construit en tant qu’instance percevante et par conséquent ne vienne concurrencer l’identification au personnage éponyme. Quelques cases font toutefois exception en venant ponctuer le récit à des moments bien spécifiques.

Il s’agit premièrement de deux passages où le lecteur, l’espace d’une seule case venant clore une page de droite (p. 7, c. 10 ; p. 13, c. 11, image 4), reste avec l’interlocuteur de Léna qui la regarde s’éloigner, comme si la seule présence masculine au premier plan faisait peser sur elle une menace dont elle ne semble pas avoir conscience, le lecteur constatant (sans gain épistémique aucun) qu’elle est observée à son insu (et ce d’autant plus qu’il s’apprête à ce moment-là à tourner la page, et ne peut donc anticiper la suite d’un simple regard). Cette impression est également distillée souterrainement, sur un mode proche de ce que l’on trouve dans la série Blake et Mortimer28, par la représentation de l’environnement de Léna dans d’autres cases de l’album dans lesquelles des «figurants» se situent au premier plan dans une posture qui pourrait être lue de manière paranoïaque comme visant une surveillance de l’héroïne29. Dans l’un des cas (p. 17, c. 8, image 5), cette finalité du regard est confirmée, mais sans intention d’entretenir un suspense quant à ce protagoniste à lunettes noires, puisqu’il a tôt fait d’être identifié comme l’agent censé conduire Léna à la gare. Il n’en demeure pas moins que ces jeux de regard soulignent l’instabilité de la situation de l’héroïne qui, dans le récitatif, souligne son sens aigu de la précarité des choses (p. 20, c. 7 ; p. 32, c. 9).

Image 4: Le Long Voyage de Léna, p. 7, cases 9 et 10 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007

Image 5: Le Long Voyage de Léna, p. 17, case 8 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007

Deuxièmement, nous pensons à une case (p. 21, c. 7) dans laquelle s’opère un déblocage inattendu puisqu’elle montre un personnage féminin dont il s’agit de l’unique occurrence dans l’album et qui, situé au premier plan de l’image, observe Léna sur le bateau d’en face (sans que la case réciproque du regard de l’héroïne sur elle ne soit dessinée). Cet apax ne reste pas sans explication: dix-neuf pages plus loin, l’agent secret Paul-Marie confie à Léna, surprise qu’il soit au courant de ce qui s’est passé dans le delta du Danube, qu’une des leurs se trouvait parmi l’équipage des écologistes, et «qu’elle a vu un bateau se dissimuler sous les arbres et [les] en a informés» (p. 40, c. 4).

Dans une telle intrigue d’espionnage, comme le souligne la référence à cette informatrice, la circulation du savoir est bien sûr centrale. Cependant, Léna, à l’instar du lecteur, est placée en dehors de ce circuit pendant les deux premiers tiers de l’album. Sur un plan quantitatif, on peut donc définir la focalisation de la manière suivante (en reprenant les termes de Baroni 2020):

Récit personnel de Léna – focalisation restreinte jusqu’à la page 38:

Terroristes < lecteur (indices) < Jean-Marie / Léna

Récit du projet d’assassinat – focalisation sur Léna impliquant une forte restriction jusqu’à la page 40:

Lecteur = (<) Léna (consignes à transmettre) < membres du réseau terroriste < Jean-Marie.

On observe par conséquent une importante stabilité dans l’instauration du régime de focalisation, fixe lorsqu’elle s’effectue sur Léna, portant sur un ample segment narratif lorsqu’elle est restreinte.

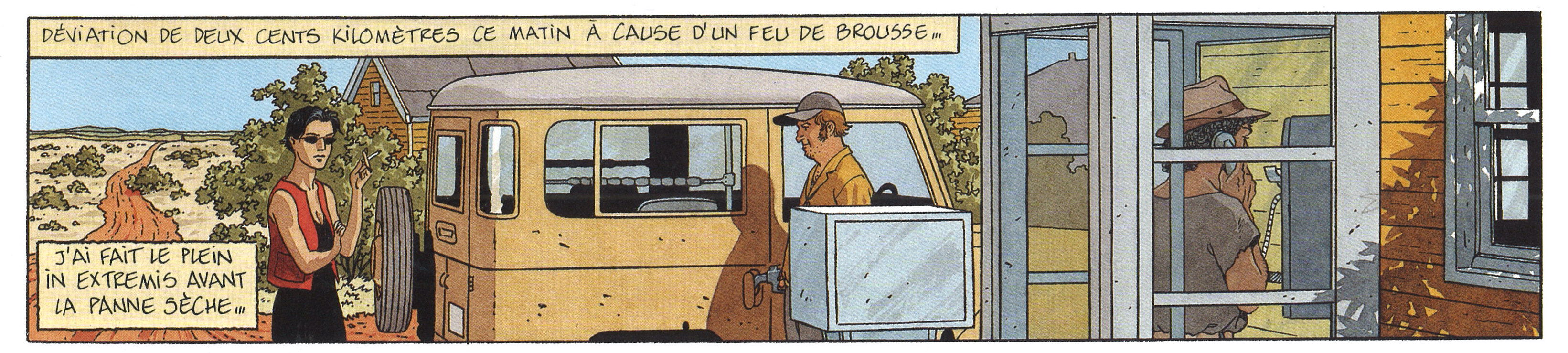

Les albums plus récents se départiront quelque peu de cette régularité qui a trait au fait que Léna, au cours de son «long voyage», se laissait en quelque sorte porter par les flots. Ainsi, au début de Léna et les trois femmes, un montage alterné s’instaure entre deux pistes: l’une est consacrée à la traversée en jeep de Léna dans le désert australien, l’autre aux agents secrets pour lesquels elle a travaillé dans l’aventure précédente, qui la suivent en espérant la convaincre d’accepter une nouvelle mission. Sur la première planche, ces deux pistes sont intriquées d’une manière qui ne se comprend que rétrospectivement, du moins pour un lecteur peu habitué à la représentation «paranoïaque» de Juillard: si un homme téléphone dans une cabine au premier plan de la cinquième case (qui prend un format large pour mieux inclure l’environnement de Léna, image 6), c’est qu’il est en train d’informer l’agent des renseignements de la présence de Léna à la station-service. Léna et le lecteur ne l’apprendront que plus tard de la bouche de Paul-Marie (p. 8, c. 6). Il s’agit donc, à ce stade, d’une focalisation du récit sur Léna postulant une équivalence relative entre ce que sait cette dernière et ce qu’apprennent progressivement les lecteurs.

Image 6: Léna et les trois femmes, p. 3, case 5 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2009

Cette focalisation s’accompagneà la page suivante d’une alternance entre des gros plans sur Léna et des images visualisant ses proches disparus vers lesquels voguent ses pensées, comme le confirme le monologue intérieur – ce dernier provoque une césure moins forte avec le présent de l’image que les récitatifs du premier album30). La case longitudinale de la page 5 – située approximativement au même endroit dans la planche que la précédente à la page 3, instaurant ainsi une parenté graphique avec celle-ci – modifie quant à elle ce régime (image 7): nous voyons deux hommes – dont un n’est pas reconnaissable, son visage demeurant hors-champ (il s’agit d’une paralipse visuelle) – manigancer quelque chose: ils libèrent un kangourou pour le lancer sur la route empruntée par Léna, dressant devant elle un danger dont la vraisemblance a été suggérée précédemment par un panneau de circulation quelque peu exotique pour un lecteur français. Il faut remarquer que le gain épistémique acquis par le lecteur sur Léna dans ce passage est faible: certes nous savons que Léna est suivie, mais nous ne savons ni pourquoi, ni par qui, ni dans quelle intention. Seul le dialogue de la page 8 entre Léna et Paul-Marie réinstaure une équivalence épistémique entre Léna et le lecteur, et permet à ce dernier d’accéder aux informations obtenues par l’héroïne au stade de son recrutement. Lors de sa préparation proprement dite, qui est assortie dans la diégèse d’une projection de diapositives, la transmission des renseignements se veut particulièrement didactique. On observe donc une inversion par rapport au premier tome, où les explications éclairantes de Paul-Marie n’interviennent que dans la dernière partie du récit, alors que dans Léna et les trois femmes, que l’on pourrait considérer comme le développement d’une case du premier volume où Léna croise des passantes voilées («une sombre cohorte venue de je ne sais où est passée près de moi», p. 33, c. 5), ces éclaircissements, après avoir été quelque peu différés suite à une ellipse (p. 11, c. 8-9), constituent la phase liminaire du récit.

Image 7: Léna et les trois femmes, p. 5, case 6 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2009

En passant du débriefing du premier tome au briefing du deuxième, la curiosité du lecteur est beaucoup moins titillée puisqu’il bénéficie des acquis de la formation de Léna, puis est constamment guidé par elle dans l’aventure. Les auteurs ont néanmoins introduit une autre forme de restriction du savoir: pendant que Léna fait l’apprentissage des trois jeunes femmes promises à devenir des martyrs de la cause djihadiste, elle tente parallèlement de désamorcer l’attentat qui se prépare. Bien que nous accédions en ocularisation interne primaire à l’image et aux répliques qui se présentent à elle lorsqu’elle épie par l’œil de bœuf les terroristes pour lesquels elle feint de travailler (p. 42, c. 7 ; p. 51, c. 631), nous ne savons rien du plan qui est le sien ni de sa manière de communiquer avec les services secrets. Le texte du récitatif reste en effet sciemment évasif: «Le gars chargé de nous tenir à l’œil est resté dehors […]. [J]’ai pu vérifier quelque chose d’important sans qu’il s’en aperçoive» (p. 45, c. 9). ). Il en va de même lorsque Léna se regarde – et lorsque nous la regardons avec ses yeux à elle – dans le miroir: «Au matin, je sais ce que je vais faire» (p. 48, c. 2). Dans ce cas, le rapport du lecteur à Léna relève de la focalisation restreinte. Trois cases qui comportent un récitatif convoyant des informations importantes (mais encore lacunaires) soulignent le rôle décisif de la gestion du savoir pour le scénariste: «La piscine de la Butte-aux-Cailles est l’une des adresses qui m’a été confiée sur un ferry-boat de Sydney. Et ça, mon suiveur encagoulé qui m’attend patiemment dehors ne peut pas le savoir. Ce que ne peut savoir non plus Cheikh Najib, c’est que je sais désormais où, quand et comment aura lieu l’attentat-suicide.» (p. 52, c. 1-3). Ces énoncés soulignent la nature relationnelle de la détermination du point de vue: un réseau de personnages est construit et le lecteur est positionné différemment par rapport à chacun de ceux-ci. À ce titre, l’organisation narrative de l’album est très proche de celle des films d’espionnage d’Alfred Hitchcock comme La Mort aux trousses (où une jeune femme est précisément, là aussi, un agent infiltré).

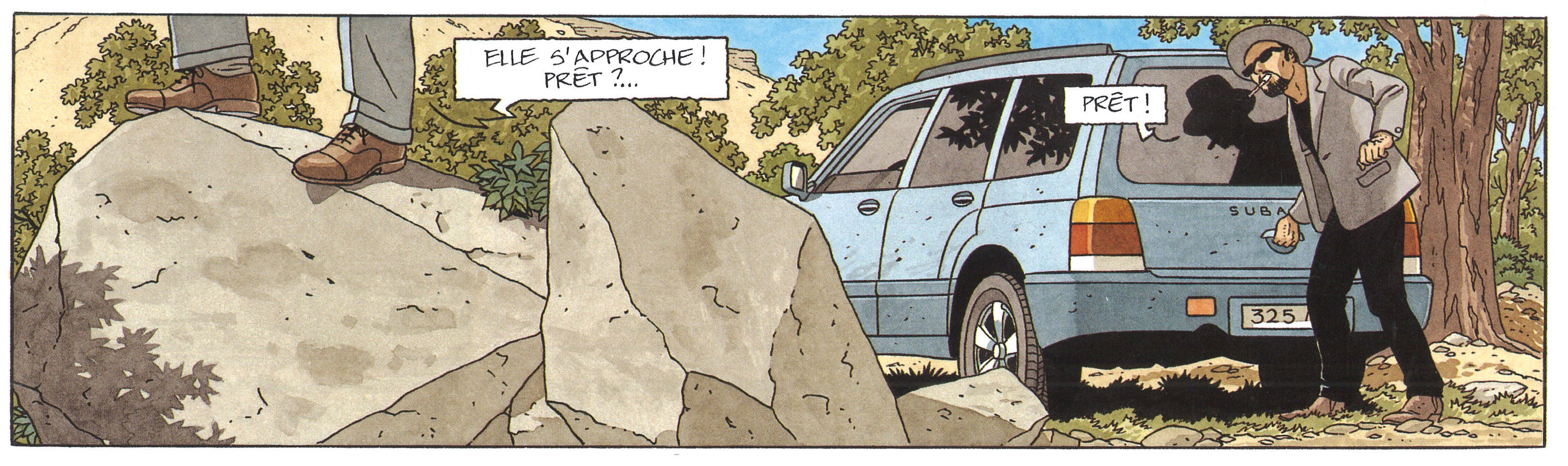

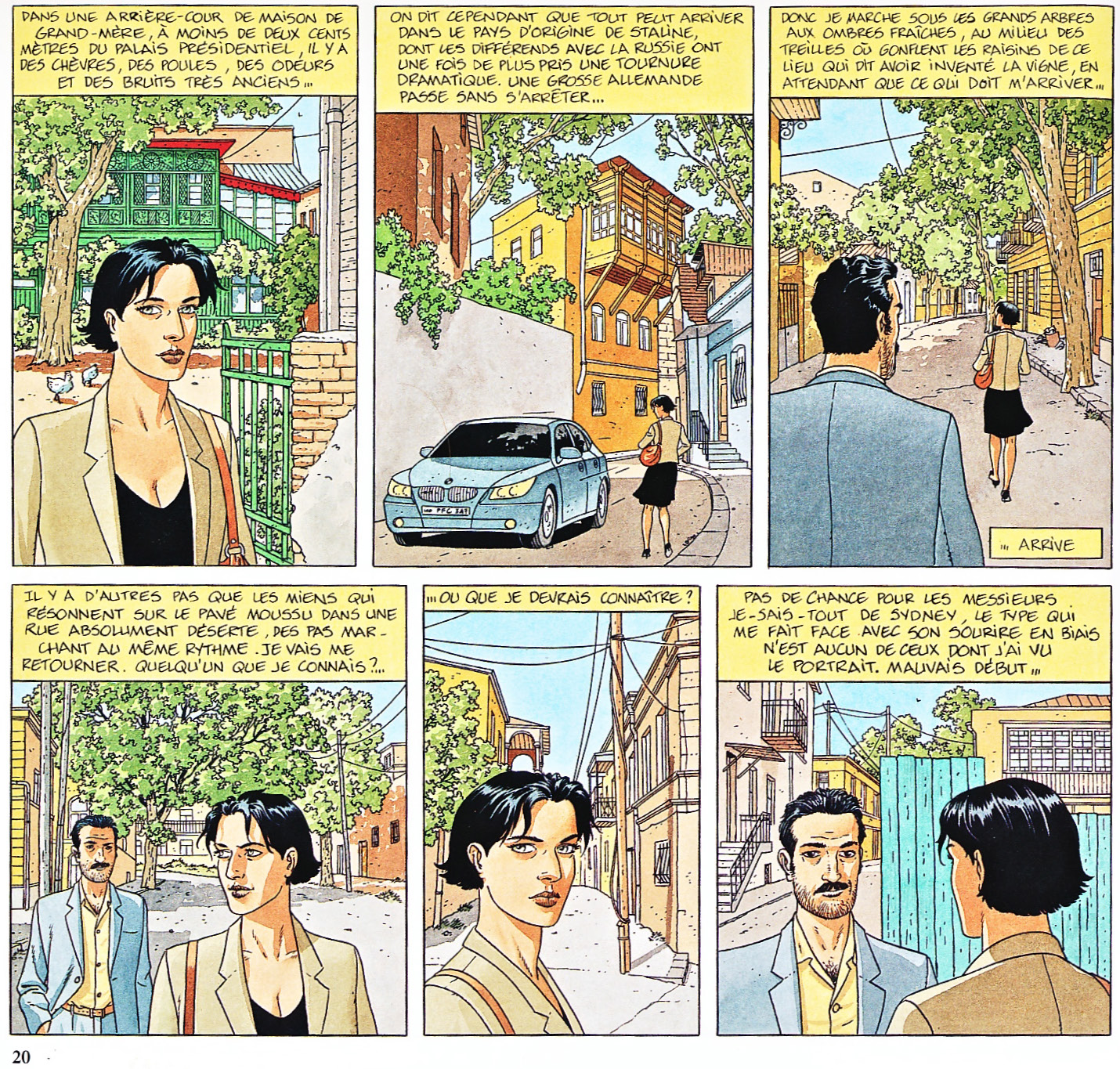

Nous terminerons cette illustration des catégories de la focalisation et de l’ocularisation en nous référant à deux strips consécutifs (image 8) de Léna et les trois femmes qui racontent comment l’héroïne, après avoir vu passer une grosse berline allemande susceptible de représenter une menace32, comprend qu’elle est l’objet d’une filature en entendant des bruits de pas derrière elle (un cas d’auricularisation interne transposé verbalement)33. En dépit du régime dominant de la focalisation du récit sur Léna, le surgissement de l’inconnu est montré en une ocularisation interne primaire (p. 20, c. 5) puis secondaire (p. 20, c. 7) ancrée dans ce personnage masculin, dont le lecteur constate la présence avant que Léna ne la perçoive. Cette paralepse momentanée a toutefois une incidence moindre dans la mesure où la pertinence narrative de l’information supplémentaire est faible. Cet exemple atteste la nécessité de faire le départ entre les niveaux perceptif et épistémique.

Image 8: Léna et les trois femmes, p. 20, cases 3-8 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2009

La voix intérieure de Léna

Il convient d’ajouter à nos observations concernant les «perspectives» adoptées par les auteurs du Long Voyage de Léna la question de la voix, c’est-à-dire de l’instance narrative, dans la mesure où, ici, le choix du scénariste a une incidence décisive sur la représentation de la subjectivité dans l’album. À l’incitation de son éditeur34, Christin a en effet opté pour faire de Léna la narratrice (homodiégétique) du récit scriptural convoyé par les textes du récitatif, qui équivalent ici à ceux proférés au cinéma par des personnages en voix over35. Ils sont donc rédigés à la première personne et rendent compte de commentaires qui ne sont pas proférés dans le for intérieur de l’héroïne au moment correspondant au lapse de temps suggéré par l’action figurée dans la case, mais ultérieurement, les temps verbaux étant au passé (tout en collant à l’action représentée, comme dans certains films noirs, à l’instar de Détour ou des Griffes du passé36). On a dit toute la retenue qu’y manifeste la narratrice en modalisant fort peu son discours, en n’anticipant jamais la suite de l’histoire et en se contentant bien souvent d’une simple description de ce qui est visualisé dans la vignette. Ce registre descriptif ne produit toutefois aucune redondance, d’une part parce qu’il s’agit de canaux sémiotiques différents, d’autre part parce que chaque énoncé renvoie indubitablement à son énonciatrice (Léna étant présente dans toutes les scènes qu’elle raconte, la vraisemblance de sa prise en charge énonciative est garantie), affirmant la présence du personnage et son contrôle (fictif) sur la narration – contrôle certes partiel, puisqu’elle ne maîtrise ni le niveau de la «monstration»37 (sauf lorsqu’elle lui est déléguée via des images dessinées par elle) ni celui de la narration visuelle. D’ailleurs, le récitatif est en général absent lorsque la case comprend des phylactères (la narratrice superpose rarement sa voix à celle des dialogues, à moins que le contenu de ceux-ci ne soit superfétatoire, comme à la page 29), comme s’il s’agissait avant tout de faire «entendre la voix» du personnage éponyme. Préalablement aux révélations qui interviennent dans le dernier tiers du récit, les récitatifs ne participent guère au réglage de la transmission au lecteur d’informations pertinentes pour comprendre le récit (si ce n’est en ce qui concerne les allusions au passé de Léna). En fait, leur présence se justifie avant tout par une volonté d’affirmer la «voix» de Léna.

Un premier débrayage énonciatif s’opère entre les pages 42 et 45, lorsque Paul-Marie prend le relais de la narration verbale, jusqu’à une phrase-clé: «Vous n’avez pas besoin d’en savoir plus» (p. 45, c. 4). La situation d’énonciation s’ancre dans un dialogue mené avec Léna à Buenos Aires – on passe, comme cela est courant au cinéma, d’une voix in (p. 45, c. 1-3) ou off (p. 45, c. 7) à une voix over et inversement, tandis que les énoncés se réfèrent aux agissements des terroristes à Dubaï figurés en alternance dans certaines des vignettes, envisagés d’abord dans la simultanéité, ensuite sur un mode proleptique (à partir de «Un minibus […] viendra les prendre à leur hôtel», p. 44, c. 5), enfin représentés uniquement au niveau de la monstration, Paul-Marie ayant interrompu sa prise en charge de la narration verbale. Dans la première planche totalement muette de l’album (page 46) qui souligne la vacance provisoire de narrateur verbal, un deuxième débrayage intervient. Il introduit une nouvelle situation d’énonciation dont les sujets sont les membres de l’équipe d’assassins rassemblés dans le minibus précédemment présenté par Paul-Marie (le référent du discours devient une nouvelle situation d’énonciation diégétique). La visualisation de ces locuteurs (en voix in, c’est-à-dire par le truchement de phylactères rattachés à leur visage respectif) alterne avec des images illustrant leur propos sur lesquelles se poursuit l’échange: comme dans le cas d’un pont sonore («overlapping») au cinéma, la voix in devient over, c’est-à-dire que le texte passe, en bande dessinée, de la bulle au récitatif. Ainsi l’espion Repitski, après avoir dit que, la veille, il a pu voir le bateau qui est censé garantir leur fuite après l’assassinat, décrit l’embarcation qui est par ailleurs représentée dans la case (p. 47, c. 2-3), derrière Repitski lui-même (il s’agit donc d’une analepse dont la portée est de vingt-quatre heures). Aux pages suivantes, une variation touche à l’une des deux pistes de ce «montage alterné»: les images de la discussion dans le véhicule n’alternent plus avec des cases illustrant le propos des tueurs (l’absence de coréférence suggérant que les choses ne se passeront pas comme ces derniers sont en train de les planifier), mais uniquement avec des vignettes montrant Léna dormant dans l’avion. Le lecteur est ainsi invité à inférer que la piste de Léna est simultanée, ce qui contribue à disculper l’héroïne des conséquences ultimes de son intervention. La corrélation de l’alternance repose sur un rapport de cause à effet, puisque Léna est, somme toute, la personne qui est à l’origine de la future mise en échec du plan dont les assassins récapitulent à ce moment-là le déroulement. Une nouvelle planche muette (p. 54), dont chacune des vignettes est consacrée au trajet de Léna à Sydney, introduit ensuite l’épilogue qui, notablement, est dépourvu de tout récitatif: il n’incombe pas à l’héroïne d’assumer l’étape ultime de configuration narrative du récit.

À travers l’analyse des deux albums de Christin et Juillard, nous avons démontré la pertinence pour l’étude de la bande dessinée des notions de «focalisation» et d’»ocularisation» envisagées par Jost pour le cinéma, et en particulier l’intérêt que présente l’examen de procédés visant la restriction du savoir du lecteur et délimitant, dans une portion donnée du récit bédéique, un régime dominant (ou, à l’inverse, instaurant des points de rupture). Dans le genre de l’espionnage où certaines informations doivent demeurer secrètes (à l’intérieur de la diégèse, mais aussi en termes d’un rapport au lecteur fondé sur la curiosité ou le suspense), le jeu sur le réglage de la transmission du savoir narratif (respectivement véhiculé par le canal du texte ou celui de l’image) constitue l’un des principaux ressors du récit. Nous avons montré combien il importe de distinguer cette dimension épistémique de la question de la subjectivité, dimension très faiblement présente dans le cas étudié en dépit d’une identification favorisée à Léna via le monologue du récitatif et la forte récurrence du personnage féminin éponyme dans les vignettes.

La complexité énonciative du dernier tiers de l’album Le Long Voyage de Léna dont nous avons essayé de rendre compte en dégageant une série de glissements – d’autant plus invisibilisés pour le lecteur que la facture des phylactères (typographie, style d’écriture, couleur du fond) demeure strictement identique – témoigne cependant de la nécessité de prendre en considération certaines interactions entre mode et voix: la succession d’instances de narration confère au lecteur par addition un savoir qu’aucun des personnages ne possède, et fait donc basculer, le temps d’une parenthèse sanglante, la focalisation sur Léna vers une focalisation élargie que Jost renomme habilement «focalisation lectorielle» (Jost 1987: 129). L’évanouissement du narrateur (verbal) à la fin du Long voyage de Léna contribue à signifier que l’héroïne peut reprendre la maîtrise sur son destin sans avoir à le ressaisir par la parole au moment où, immergée dans les eaux de l’océan Austral, elle s’apprête à renaître après avoir fait le deuil des siens.

Bibliographie

Baroni, Raphaël (2020), «Comment réconcilier la focalisation genettienne avec l’étude de la subjectivité dans le récit ?», Nouvelle revue d’esthétique, n° 26, p. 31-42.

Boillat, Alain (2020), En cas de malheur, de Simenon à Autant-Lara. Essai de génétique scénaristique, Genève, Droz.

Boillat, Alain (2012), «L’inquiétante étrangeté du found footage horrifique», Décadrages, n° 21-22, p. 146-165.

Boillat, Alain (2007), Du bonimenteur à la voix-over, Lausanne, Antipodes.

Boillat, Alain (2006), «Le point de vue», in Dictionnaire mondial des images, L. Gervereau (dir.), Paris, Editions Nouveau Monde, p. 834-837.

Bordwell David & Kristin Thompson (2009), L’Art du film. Une introduction, Bruxelles, De Boeck.

Christin, Pierre & André Juillard (2020), Dans le brasier, Paris, Dargaud.

Christin, Pierre & André Juillard (2009), Léna et les trois femmes, Paris, Dargaud.

Christin, Pierre & André Juillard (2006), Le Long Voyage de Léna, Paris, Dargaud.

Galloway, Alexander (2006), Gaming. Essays On Algorithmic Cultures, Minneapolis, University of Minnesota Press.

Gaudreault, André (1999), Du littéraire au filmique, Paris/Montréal, Armand Colin/Nota Bene.

Genette, Gérard (1972), Figures III, Paris, Seuil

Genette, Gérard (1983), Nouveau discours du récit, Paris, Seuil.

Kaempfer, Jean, Boillat, Alain, Kaenel, Philippe, Gisel, Pierre (dir.) (2008), Points de vue sur Jésus au XXe siècle, Études de lettres, n°280.

Truffaut, François (1993), Hitchcock, Paris, Gallimard.

Jost, François (1991), Un monde à notre image. Énonciation, cinéma, télévision, Paris, Klincksieck.

Jost, François (1987), L’Œil-caméra. Entre film et roman, Lyon, Presses universitaires de Lyon.

Juillard, André (1994), Le Cahier bleu, Tournai, Casterman.

Lavanchy, Eric (2007), Étude du Cahier bleu d’André Juillard. Une approche narratologique de la bande dessinée, Paris, Academia-Bruylant.

Marion, Philippe (1993), Traces en cases. Travail graphique, figuration narrative et participation du lecteur, Louvain-la-Neuve, Academia-Erasme.

Moore, Alan & Eddie Campbell (2000 [1991]), From Hell, Paris, Delcourt.

Mulvey, Laura (2017 [1975]), Au-delà du plaisir visuel, Paris, Mimesis.

Rabatel, Alain (1998), La Construction textuelle du point de vue, Lausanne & Paris, Delachaux et Niestlé.

Reuter, Yves (2016), L’Analyse des récits, Paris, Armand Colin.

Robert, Valentine (2010),«Le Scaphandre et le papillon et l’adaptation filmique du "je" littéraire: l’œil qui écrit», Décadrages, n° 16-17, URL: http://journals.openedition.org/decadrages/242

Simon, Jean-Paul (1983), «Énonciation et narration», Communications, n° 38, p. 155-191.

Todorov, Tzvetan (1966), «Les catégories du récit littéraire», Communication, n° 8, p. 125-151.

Triclot, Mathieu (2011), Philosophie des jeux vidéo, Paris, Edition de la Découverte.

Vernet Marc (1988), Figures de l’absence, Paris, Éditons de l’Etoile & Cahiers du cinéma, p. 36-58.

- 1. Le troisième opus, paru en 2020, ne sera pas examiné ici.

- 2. Voir Lavanchy (2007).

- 3. Il s’agit dès lors de déployer cette polysémie et de l’organiser en niveau, comme nous l’avons esquissé dans Boillat 2006.

- 4. Il est en effet difficile de «voir les choses autrement» au vu de l’importance acquise par la métaphore visuelle dans le langage ; un terme comme «perspective», par exemple, ne fait que déplacer le problème (il résonne alors avec la réflexion panovskienne sur la perspective comme «forme symbolique»). La notion «d’auricularisation» proposée par François Jost permet d’ouvrir le modèle genettien à la dimension sonore, tout en demeurant à l’intérieur des limites dudit modèle. En termes non de «mode» mais de «voix», c’est-à-dire de système énonciatif (lequel nous semble premier par rapport aux questions de focalisation, puisque par exemple une exhibition de la matérialité de l’image affecte notre rapport à celle-ci en deçà de notre immersion dans le monde fictionnel), nous avons proposé une prise en considération de la dimension sonore dans Boillat 2007.

- 5. Cette interdisciplinarité a été celle du projet «Les usages de Jésus» auquel nous avons participé en nous concentrant sur la bande dessinée et le cinéma, et dont a été notamment issu le volume d’Études de Lettres intitulé «Points de vue sur Jésus au XXe siècle» (Kaempfer et alii, 2008).

- 6. Nous optons ici pour le qualificatif «épistémique» pour signifier que ce niveau se rapporte exclusivement au savoir transmis par le récit au lecteur/spectateur, le terme «cognitif» suggérant un état mental et une identification du lecteur au personnage qui ne relèvent selon nous pas de la focalisation.

- 7. Une limite d’une telle analyse concerne toutefois les temps verbaux, dans la mesure où les scénarios sont en général rédigés uniquement au présent.

- 8. Lorsqu’il apporte certaines nuances à son modèle, Genette donne une définition tout à fait similaire à celle de Bordwell : «Par focalisation, j’entends donc bien une restriction du “champ”, c’est-à-dire en fait une sélection de l’information narrative par rapport à ce que la tradition nommait l’omniscience […].» (Genette 1983 : 49).

- 9. Le film le plus discuté dans ce contexte est La Dame du lac (1947) : Simon (1983) ; Vernet (1988 : 36-58) ; Robert (2010). Notons que dans Le Scaphandre et le papillon (Julian Schnabel, 2007) discuté par Valentine Robert, l’usage systématique de la caméra subjective dans le présent est contrebalancé par la monstration en ocularisation zéro du personnage principal interprété par Mathieu Amalric dans le passé.

- 10. Cf. Boillat (2012).

- 11. On pense notamment au robot dysfonctionnel du film Westworld (1974), au psychopathe de Peeping Tom ou d’Halloween (et de nombreux autres slashers), au robot de Terminator, au cyborg de Robocop ou au chasseur extraterrestre de Predator. Dans Dark Passage, l’usage dominant (mais non systématique) de la caméra subjective disparaît significativement lorsque le protagoniste masculin, après une opération de chirurgie faciale, est «identifié» à la star Humphrey Bogart ; inversement, dans Doom (2005), film adapté du célèbre jeu vidéo homonyme (qui en est venu à définir un type de jeu, «doom-like»), la caméra subjective associée au héros n’est utilisée qu’à partir du moment où ce dernier se «déshumanise» en s’injectant le virus qui le transforme en un monstre similaire à ses assaillants.

- 12. Voir par exemple Hardcore Henry (2016) ou Kill Switch / Redivider (2017).

- 13. Cf. Triclot (2011: 81-82). Triclot fait référence à Galloway (2006).

- 14. Cf. Moore & Campbell (2000 [1991]). A la page 33 par exemple, la récurrence (selon un principe d’alternance) et l’invariance du cadrage de ces vues subjectives attirent l’attention sur le dispositif des multicadres, de même qu’au cinéma la caméra subjective exacerbe la présence de l’appareil de prise de vues.

- 15. La répétition de cette image avec une variation du cadre et de la disposition sur la planche rappelle la représentation de ce type de scènes au cinéma, où les explosions sont souvent filmées avec plusieurs caméras (ne serait-ce que pour éviter de manquer l’instant-clé dont la production peut s’avérer onéreuse) dont les images se succèdent dans le montage du film, avec un effet de discontinuité. Notons qu’on trouve également une variante de cette image dans le deuxième tome, qui fait ainsi référence au premier (p. 13, c. 1).

- 16. Pour Juillard, le recours à des photographies prises par le scénariste exigèrent d’importants aménagements qui ont trait, précisément, au «point de vue» : «Ce qui est encore mieux, c’est de faire soi-même ses repérages. D’abord parce qu’on a un œil exercé à la mise en scène. Quand on prend un point de vue… Je fais très rarement des croquis, je prends plutôt des photos. Chaque photo que je prends est comme un plan. Je sais que je pourrai presque, et souvent c’est le cas, la redessiner telle quelle. Je m’arrange comme cela. Mais j’ai beaucoup travaillé avec les photos de Pierre Christin qui n’a pas du tout le même œil ni les mêmes intentions.» Conférence du 27 avril 2012 à l’Hôtel de Ville de Lausanne, dans le cadre de l’exposition «Autour de Léna» présentée à la Bibliothèque municipale de Lausanne.

- 17. Ainsi une phrase du récitatif dans lequel s’exprime Léna précise: «Encore un chose que je ne découvrirai qu’ultérieurement» (tome 2, p. 30, c. 8). Nous ne trouvons aucune prolepse de ce type dans le premier tome.

- 18. La formule «Je n’ai pu m’empêcher d’éprouver» souligne combien le personnage se retient par ailleurs d’exprimer (voire de ressentir) des émotions.

- 19. Voir à ce propos notre ouvrage (Boillat 2020: 119-126).

- 20. A propos de l’angle sous lequel le visage est dessiné, voir l’article d’Alain Corbellari dans le présent dossier.

- 21. Il en irait différemment s’il s’agissait d’ombres projetées, car elles pourraient postuler une présence hors-champ.

- 22. Dans de tels cas, la présence de Léna y est inférée à partir des cases précédentes (ou rétrospectivement à partir de la suivante), qui nous permettent par exemple de distinguer l’ombre de l’héroïne (p. 28, c.8, précédée d’images nous indiquant qu’elle est assise à l’arrière du bus dans la partie gauche, ou p. 54, c. 3 et 7) ou une figure humaine minuscule identifiée par une réplique (p. 43, c.7), voire quelques traits à la surface des flots (p. 9, c. 2).

- 23. Nous n’avons pas comptabilisé dans ce calcul les quelques cases où un phylactère est attribué à Léna mais où cette dernière demeure hors-champ (par exemple p. 5, c. 2 ou p. 21, c. 4), ni les vignettes montrant un véhicule dans lequel nous savons que se trouve Léna (le bus à la page 16, le bateau pages 20 et 22), bien qu’il s’agisse là d’un glissement de contenu à contenant qui relève aussi de la métonymie.

- 24. Selon la terminologie de Jost 1987. Par exemple p. 4, c. 11 ; p. 5, c. 8 ; p. 7, c. 7 ; p. 12, c. 5 ; p. 18, c. 1 ; p. 20, c. 7 ; p. 25, c. 6 ; p. 31, c. 3 (sans le respect du raccord de direction, moins central en BD qu’au cinéma en raison de la discontinuité marquée du signifiant) ; p. 36, c. 3 ; p. 37, c. 3 ; p. 55, c. 6 (champ/contrechamp accentué par le contraste contreplongée/plongée).

- 25. L’image noir/blanc apparaissant en plein cadre, rien ne permet de statuer sur le fait qu’il s’agit d’un tirage photographique présent en tant qu’objet dans la diégèse et non d’un flash-back visualisé (ce que cette case est aussi, d’autant plus que la fixité de l’image est commune aux médias photographique et bédéique) ; toutefois, la présence dans le même strip d’une autre case au traitement similaire (p. 38, c. 6) qui, elle, renvoie explicitement à une photographie encadrée que contemple Léna précédemment (p. 20, c. 6-7), incite le lecteur à appréhender cette image «enchâssée» ainsi.

- 26. Par opposition au figurant supposé de la p. 3, c. 5 (le tram d’en face est vu par la vitre de la cabine du chauffeur du tram dans lequel se trouve Léna). Un autre cas d’ocularisation interne primaire présente d’évidentes parentés avec le carnet à dessins puisqu’il s’agit du moment où l’agent secret montre à Léna une photographie en noir et blanc du groupe des assassins (p. 40, c. 9). La vue subjective n’est rapportée à Léna que lorsque, devenue «lectrice» au sein de la fiction, elle est explicitement mise en présence d’une image (dans l’image).

- 27. On pense bien sûr au «male gaze» théorisé à propos du cinéma par Laura Mulvey, qui envisage le «point de vue» en termes de rapport de genre (avec d’un côté le regard masculin actif, de l’autre la femme réifiée en objet): «À première vue, le cinéma semble assez loin de l’observation clandestine d’une victime non-consentante et inconsciente de la situation: ce qui est vu à l’écran est clairement montré. Mais la masse des films grand public […] dépeint un monde hermétiquement fermé qui se déploie magiquement, indifférent à la présence des spectateurs, […] jouant avec leur fantasme voyeuriste» (Mulvey 2017 [1975]: 37-38). Notons que Juillard se dispense de passer dans la série Léna par la construction d’un regard masculin à l’intérieur de la diégèse, qui serait peu compatible avec le primat accordé au personnage éponyme.

- 28. Pour s’en tenir aux albums dessinés par Juillard, on peut citer, dans La Machination Voronov (2000), la présence dans le bord gauche du cadre (p. 17, c. 2) d’une «figurante» potentiellement suspecte (d’autant que le lecteur a constaté dans les cases précédentes de la même planche que Mortimer était suivi par deux agents dès son arrivée à l’aéroport) ; il s’avèrera que la jeune femme est une espionne russe infiltrée dans l’ambassade britannique à Moscou. Dans Le Testament de Williams S., il s’agit d’un convive du wagon-restaurant du train Londres-Venise représenté au premier plan de l’image (p. 35, c. 11 ; p. 38, c. 8), dont on comprend rétrospectivement qu’il était l’interlocuteur d’Olrik lorsque ce dernier chargeait quelqu’un d’une mission au téléphone. Parfois, l’attitude inquisitrice de protagonistes fondus dans le «décor» n’a aucune incidence sur la focalisation et contribue simplement à donner le sentiment que les héros sont observés (voir par exemple la jeune femme au premier plan qui se détourne sur le passage des deux compères dans Le Bâton de Plutarque, p. 31, c. 7).

- 29. P. 9, c. 9 ; p. 16, c. 3 ; p. 27, c. 5 ; p. 39, c. 2. On peut mentionner également l’étrangeté d’un «regard à la caméra» du jeune homme p. 31, c. 7.

- 30. On notera en effet une réduction du nombre de verbes conjugués pour maintenir une certaine indécision quant à la temporalité, ainsi que la présence de déictiques temporels: «Maintenant, début de la redescente vers le sud… Et demain, retour à la maison» (p. 3, c. 6-7).

- 31. À la deuxième de ces occurrences, le texte du récitatif est fragmenté en deux blocs, l’un dans la partie supérieure se détachant sur un fond jaune clair comme partout ailleurs dans l’album, l’autre en bas à droite sur un fond blanc qui le rapproche des phylactères et qui pose une conclusion énigmatique: «Je sais maintenant la dernière chose que je devais savoir».

- 32. Cette situation rappelle la séquence de l’avion dans La Mort aux trousses, où la suspicion du héros est d’abord éveillée à tort par une voiture noire. Rappelons combien Hitchcock rendait compte de son travail en termes de «point de vue»: «Une scène de ce genre ne peut être entièrement subjective, car tout irait trop vite. Il est nécessaire de montrer l’arrivée de l’avion – même avant que Cary Grant le voie – parce que si le plan est trop rapide […], le spectateur n’est pas conscient de ce qui se passe» (Truffaut 1993: 215). Cette séquence présente toutefois dans sa partie liminaire un nombre exceptionnellement élevé de plan en caméra subjective.

- 33. Pour poursuivre la comparaison avec le cinéma d’Hitchcock, on peut penser à une scène similaire dans la version de 1954 de L’Homme qui en savait trop.

- 34. Au cours de la Masterclass organisée à l’Université de Lausanne le 27 avril 2012 avec André Juillard et le directeur général des éditions Dargaud de l’époque, Philippe Ostermann, le dessinateur déclara: «Pour revenir à Léna, je me souviens quand même (tout ça pour revenir au rapport avec l’éditeur) que le premier scénario était un scénario très silencieux. C’est-à-dire qu’il y avait quelques dialogues dans l’histoire et beaucoup de pages sans écrit, sans commentaire. Et on s’était fait la réflexion que ce n’était pas forcément une très bonne idée de faire une bande dessinée silencieuse, dans la mesure où, par expérience, on sait qu’elles sont très vite lues et avec moins d’attention que les autres. Et donc, on a suggéré à Pierre de faire parler un peu plus les personnages. Et c’est là qu’il a eu l’idée, qui m’a semblé très intéressante, du monologue intérieur. Ce qui permettait d’ailleurs de pénétrer petit à petit dans ce personnage, d’apprendre à le connaître, et en particulier de connaître le drame qui a brisé sa vie».

- 35. Sur la question du statut énonciatif du narrateur en voix over et des modalités d’interactions entre le texte et l’image, voir notre ouvrage (Boillat 2007).

- 36. L’impression que la narratrice ne se détache pas de l’action représentée résulte en fait de l’aspect imperfectif de ce type de narration (voir Jost 1987: 85).

- 37. Par analogie avec le niveau envisagé par André Gaudreault (1999: 87) dans le cas de l’énonciation filmique (bien qu’il n’y ait en bande dessinée pas à proprement parler de «profilmique»), on peut désigner ainsi, en deçà du récit, l’acte qui consiste à montrer des personnages agissants, ou de manière encore plus générale à donner à voir une image (en optant, par exemple, pour un cadrage spécifique).