La spécificité graphique la plus massive de la bande dessinée est son caractère itératif: le moindre récit oblige le dessinateur à reproduire des dizaines voire des centaines de fois les traits d’un certain nombre – et plus souvent encore d’un nombre certain – de personnages différents, si possible fortement typés et immédiatement distinguables les uns des autres. De ce point de vue, la distinction entre séries conventionnelles et «one shots» ou romans graphiques n’est pas si grande que pourrait le laisser croire une vision par trop condescendante de la hiérarchie des genres en BD1: le moindre album de cinquante pages présente déjà une, voire plusieurs centaines d’itérations du même personnage, et si le nombre des Lucky Luke dessinés par Morris ou des Astérix croqués par Uderzo s’élève, sur l’ensemble des séries qui les abritent, à plusieurs milliers, il y a moins de différences qualitatives entre quelques centaines et quelques milliers qu’entre l’unicité des personnages représentés dans l’art pictural et la moindre suite itérative dont quelques pages de BD suffisent à nous offrir l’exemple. Aussi réaliste, sérieuse ou «adulte» que se veuille une BD, elle ne saurait échapper à cette contrainte qui fait de la simplification et de la stéréotypie une loi universelle de ce type de médium.

La peinture, certes, jusqu’à la Renaissance, s’est volontiers pensée sur un mode sériel que l’on a pu comparer à celui de la BD: la vie du Christ, en particulier, a suscité des suites de panneaux ou de vitraux parfois fort longues, propension dont les quatorze stations du chemin de Croix sont demeurées l’expression la plus vivante. Mais ici encore ces séries itératives sont rarement très longues et restent liées à un art aussi schématique que symbolique, et ce n’est pas un hasard si, avec l’avènement de la représentation mimétique, à la Renaissance, cette compulsion s’est estompée: les grands cycles de fresques de Masaccio ou de Michel-Ange ne montrent plus guère qu’un nombre très restreint de réitérations des mêmes personnages. Le plafond de la chapelle Sixtine ne présente ainsi que quatre représentations de Dieu, qui ne se ressemblent que par des traits assez généraux, et il y a gros à parier que si Michel-Ange avait peint les scènes de la Sixtine dans un album de petit format au XXe siècle, il se serait trouvé des critiques pour remarquer que ses quatre Dieux n’étaient qu’assez approximativement le même personnage. De fait, ce type de reproche est fréquent dans le monde de la critique BD, et la comparaison que l’on vient d’esquisser montre tout ce que celui-ci peut avoir d’injuste. Les peintres n’ont en fait pratiqué la réitération massive des personnages qu’à des époques où la typisation l’emportait sur la mimésis. Lorsque cette dernière est devenue la norme, la peinture s’est individualisée et la création sérielle a à peu près disparu de la création picturale2. Il est évident que le génie des grands autoportraitistes (Dürer, Rembrandt, Van Gogh…) réside dans leur capacité de faire apparaître autre, au fil du temps, ce qu’une ontologie paresseuse aurait tendance à appeler «un même visage». Si tous les autoportraits de Rembrandt se ressemblaient, cela ferait longtemps qu’on n’en parlerait plus!

De ces quelques remarques, une conclusion s’impose: la BD entretient – au moins sur ce plan, et on pourrait montrer que ce n’est pas le seul (voir Corbellari 2016) – plus de rapports avec l’art médiéval qu’avec celui qui s’est développé du XVe au XXe siècle. Qu’elle soit caricaturale (type «gros nez» ou autres) ou qu’elle ait des prétentions au réalisme, elle demeure par essence un art de la stylisation et de la convention symbolique. Une BD «sérieuse» dont les personnages changeraient constamment de vêtements (il y en a, évidemment, mais elles sont moins fréquentes qu’on pourrait le penser) court vite le risque de paraître difficile à suivre, et on voit presque toujours, dans ces cas, les dessinateurs grossir, pour ainsi dire involontairement, leur trait pour compenser le surcroît d’effort cognitif demandé au lecteur. De plus, il se pourrait que les parts respectives de l’humour et du sérieux ne recouvrent pas exactement les catégories du caricatural et du réalisme. Comme le disait un personnage de la série apparemment fantaisiste, mais volontiers auto-réflexive Animal lecteur, qui tourne autour des «aventures» d’un marchand de BD,

La BD réaliste c’est un dessin idéalisé, canons classiques, traits réguliers… Rien à voir avec la réalité […]. La BD humoristique c’est la caricature, le trait juste qui croque l’individu […]. Je dirais donc que la BD humoristique est la plus réaliste et que la BD pas humoristique me fait plutôt rire. (Salma & Libon 2011:22)

Le propos n’est paradoxal qu’en apparence et peut être rapproché de celui de Scott McCloud qui faisait remarquer que

Quand on regarde la photo ou le dessin réaliste d’un visage on voit le visage de quelqu’un d’autre mais quand on est dans le monde du dessin minimaliste c’est soi-même que l’on voit. (McCloud 1999: 36)

Si elles ne disent pas exactement la même chose, ces deux citations sont néanmoins d’accord pour affirmer que l’adhésion et l’identification du lecteur aux personnages des BD qu’il lit sont souvent inversement proportionnelles à l’effort mimétique déployé par le dessinateur. Le cas de la ligne claire hergéenne est à cet égard exemplaire, son évident schématisme ne l’ayant pas empêchée, bien au contraire, d’assurer le succès d’un des héros d’aventures les plus populaires du XXe siècle, tous genres confondus. De fait, le réalisme «trop léché» brocardé par Salma et Libon n’a qu’assez rarement passé pour le nec plus ultra de l’expression bédéique, ce qu’ont bien compris les dessinateurs d’aujourd’hui, qui accompagnent de plus en plus des scénarios parfaitement dépourvus d’humour de dessins que l’on aurait, naguère encore, volontiers qualifiés de caricaturaux3. Ce n’est aujourd’hui un secret pour personne que les BD qui prétendent au réalisme graphique appartiennent souvent à la frange la plus commerciale, et donc la plus méprisée, du genre. Mais en fait, ce qui rend vaine toute recherche de «réalisme» en BD est le phénomène, auquel il me faut maintenant revenir, de l’itération: le simple fait que la BD multiplie celle-ci dans des quantités littéralement «industrielles» (société de consommation oblige) lui ferme a priori toute possibilité d’atteindre à un «réalisme pictural», au sens que l’on donnait à ce terme au XIXe siècle. En abordant ici un artiste – Juillard – régulièrement cité comme, selon la formule consacrée, «l’un des meilleurs dessinateurs réalistes de sa génération», et qui a réussi à se faire apprécier à la fois par un large public et par les amateurs exigeants, il nous sera loisible de mesurer à quel point, dans un tel medium, toute idée de mimétisme est relative, et voué à l’échec tout effort pour dégager de l’empire de la convention une introuvable essence du mimétisme bédéique.

Tout dessinateur développe des types de personnages auxquels il lui est à peu près impossible d’échapper, et si l’adepte du franchement caricatural semble avoir plus de liberté pour s’écarter des modèles fournis par la nature que celui qui cherche à s’y conformer, on constate dans les deux cas que l’habitude du métier confine les créateurs dans des stéréotypes idiosyncrasiques qui se révèlent vite aussi contraignants les uns que les autres. Tout amateur un tant soit peu assidu de BD a vite fait de reconnaître les dessinateurs qui lui sont familiers, et même les cas (exceptionnels: citons Uderzo ou Boucq) de ceux qui auraient développé parallèlement leur art dans les deux directions de la caricature et du mimétisme ne sauraient tromper l’œil exercé d’un bédéphile chevronné, sans qu’il soit d’ailleurs toujours facile d’exprimer verbalement le «je ne sais quoi» qui caractérise la «patte» de chaque créateur.

Le cas de Léna nous offre ici un cadre idéal pour expérimenter un type de recherche qu’il conviendrait de poursuivre sur une large échelle, mais dont on comprendra vite que les considérables moyens d’investigation qu’il demande aient jusqu’ici fait reculer les plus ambitieux spécialistes de la BD. Il est donc à peine nécessaire de préciser que je n’aboutirai ici qu’à des conclusions trop peu étayées pour être autre chose que provisoires. Pour que les rapides remarques qui vont suivre aient quelque valeur, il faudrait en effet les comparer à des comptages du même genre effectués sur un échantillon suffisamment grand d’autres albums et séries. L’exégèse de la BD a jusqu’ici reculé devant ce type de critique statistique4, mais il faudrait qu’elle franchisse le pas si elle veut obtenir des résultats sérieux dans cette direction. Mais comme un tel travail pourrait durablement occuper des bataillons de doctorants, on me pardonnera, je l’espère, d’appuyer ici mes comparaisons sur des approximations subjectives.

L’itération graphique en BD peut se déployer selon les deux axes traditionnels du structuralisme: l’axe paradigmatique et l’axe syntagmatique. Du point de vue du paradigme, les personnages ou autres éléments discrets d’un album ou d’une série BD peuvent être mis en parallèle avec les personnages ou éléments d’autres albums et d’autres séries, qu’elles soient du même auteur (je parlerais en l’occurrence de paradigme interne) ou plus largement d’autres auteurs (paradigme externe); du point de vue syntagmatique, il s’agirait d’examiner les réitérations d’un même personnage ou élément à l’intérieur d’un même album ou série.

Commençons par l’axe paradigmatique. Que chaque dessinateur ait ses tics et qu’il se meuve généralement dans un cercle assez restreint de types graphiques est une évidence dont on n’a pourtant peut-être pas toujours mesuré toutes les conséquences. Qu’une part inconsciente accompagne, sur ce plan, le processus créateur est d’ailleurs d’autant plus vraisemblable que le principe même de la réitération entraîne presque nécessairement chez le dessinateur un comportement quasiment somnambulique sans lequel le remplissage toujours recommencé des cases serait tout simplement insupportable. On en prendra pour exemple un des dessinateurs d’obédience réaliste dont l’uniformité des visages a le plus frappé les bédéphiles: Victor Hubinon répétait à tel point les mêmes visages de GI américains chez tous ses personnages (y compris parmi les pirates du XVIIIe siècle !), qu’il n’était plus capable d’exprimer, quand le scénario l’exigeait, la dégradation des traits de certains de ses héros. Ainsi, lorsque Eric, retrouvant son père prisonnier des Barbaresques, est ému de pitié car Barbe-Rouge lui paraît méconnaissable, le lecteur a tout lieu de le trouver peu physionomiste, car lui-même ne remarque au mieux chez le démon des Caraïbes qu’un très léger désordre de la coiffure qui n’a en fait perdu que sa teinture (Charlier et Hubinon 1995: 151) ! Mais l’automatisme peut aussi générer, à l’inverse, de curieux effets de distorsion. Ainsi, il n’a pas échappé aux meilleurs lecteurs des aventures de Yoko Tsuno que leur auteur, Roger Leloup, avait tendance à affubler d’yeux bridés des personnages sans aucune accointance avec l’Extrême-Orient. D’où la question: est-ce parce qu’il avait une tendance naturelle à l’ «orientalisation» des visages qu’il a choisi de raconter les aventures d’une Japonaise, ou est-ce parce que son héroïne était Japonaise qu’il en est venu à japoniser ses Européens ? On notera – mais cela est peut-être sans rapport avec la solution de cette énigme – que, bien qu’ancien assistant d’Hergé, Leloup prépubliait Yoko Tsuno dans le Journal de Spirou et qu’une tendance, encore présente dans ses premiers récits, à représenter certains personnages sous un angle légèrement caricatural (marque de fabrique de l’école de Marcinelle) s’est assez rapidement estompée sous sa plume pour aboutir à un style réaliste aseptisé dont les yeux bridés sont devenus l’un des indices les plus sûrs.

Venons-en à Léna: celle-ci apparaît d’emblée, aux lecteurs familiers de l’univers graphique de son dessinateur, comme un personnage typiquement «juillardien»5. Ses cheveux noirs et courts, son visage allongé en triangle l’apparentent clairement à une série de personnages analogues qui peuplent les créations de l’auteur. C’est le cas en particulier de Louise, l’héroïne québécoise du Cahier bleu, mais aussi de Blanche, la mère de l’héroïne des Sept vies de l’épervier, personnage quantitativement peu présent dans la série, mais à qui son rôle central dans la scène inaugurale du premier tome confère évidemment un caractère emblématique. Quant à Ariane, l’héroïne, dont la naissance est consécutive à cette scène, elle a bien la même forme de visage mais ses cheveux bruns et plus longs nous éloignent un peu du «type Léna». Il faut toutefois remarquer que Juillard ne lui dessine que rarement les cheveux complètement libres, ce qui la rapproche d’Eve, l’héroïne d’Après la pluie, également brune aux cheveux longs mais attachés en queue de cheval. Si l’on parcourt les Blake et Mortimer de Juillard, on remarquera que notre dessinateur est le principal promoteur des femmes dans l’œuvre néo-jacobsienne. Cependant, sans trop de surprise, presque toutes celles qu’il dessine ont les cheveux courts, notre dessinateur affectionnant visiblement les coupes «garçonne» encore très présentes dans l’Angleterre des années 50.

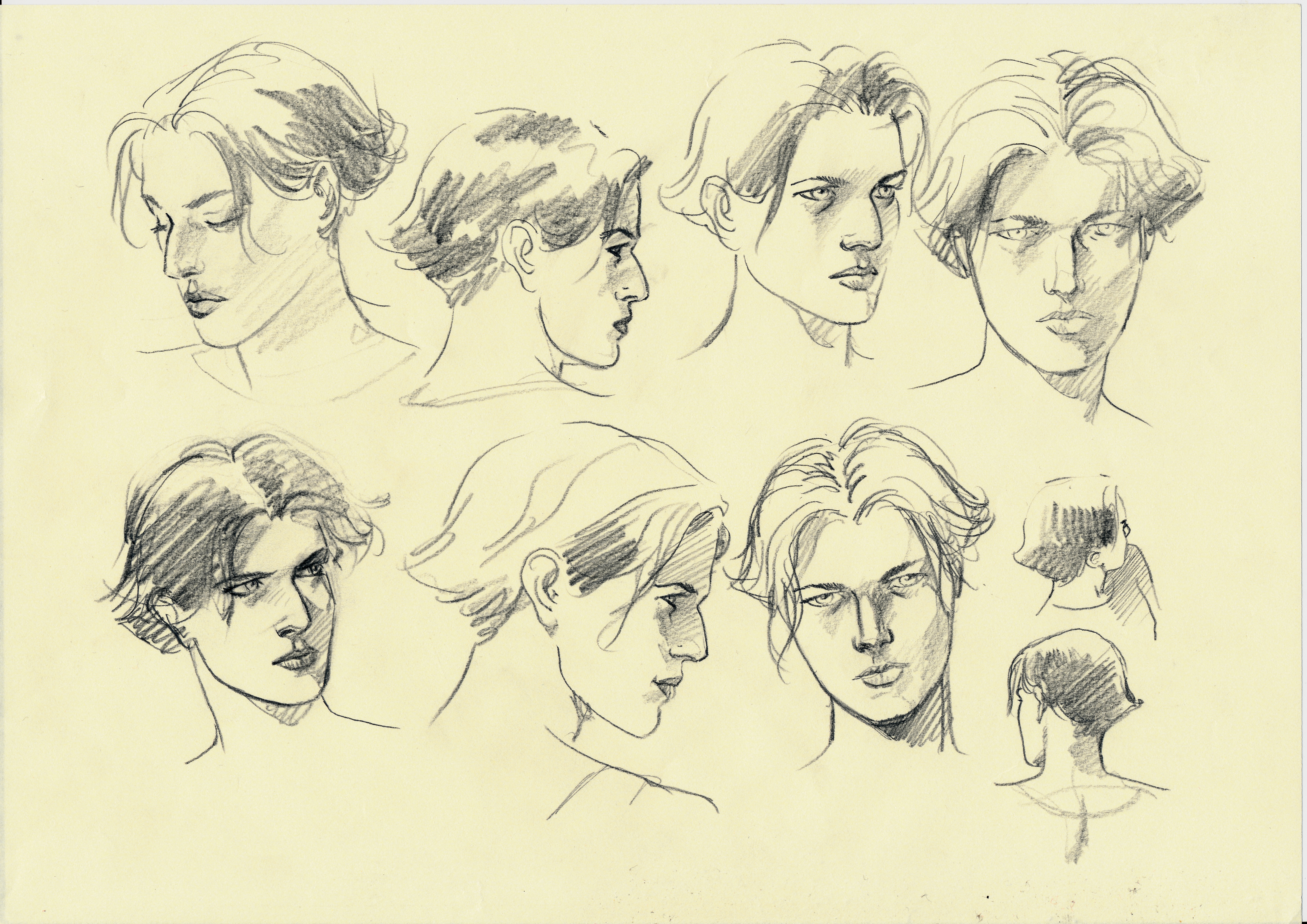

Fig. 1: Travaux préparatoires pour Le Long voyage de Léna

© André Juillard

Ce relevé ultra-rapide des types féminins dominants dans l’œuvre juillardienne nous confirme donc la typicité de Léna et nous met sur la voie d’un élément récurrent dans la pratique du dessinateur: la réticence à s’attarder sur les coiffures féminines. Gêne, goût personnel, paresse ? on ne s’attardera pas à en démêler la signification profonde (et nous n’atteignons certes pas, en l’occurrence, les extrêmes névrotiques d’un Leo, dont les héroïnes tendent presque toutes à arborer une pilosité crânienne zéro !)6, plus intéressant étant de constater que cette propension donne à ses personnage féminins un caractère légèrement androgyne. On associera cette tendance à deux exemples curieux pris dans Le Long voyage de Léna; au tout début, la première apparition, de face (p. 4), de la bonne du professeur berlinois nous fait l’illusion d’un vieil homme ventripotent, et un peu plus loin (p. 17) la sévère professeure roumaine Danitça a non seulement un petit chignon qui permet de faire l’impasse sur sa chevelure, mais surtout une lèvre supérieure si prononcée qu’elle en évoquerait presque une moustache. Ces deux cas frisent le lapsus; parler de déni de féminité serait peut-être trop dire, mais ils introduisent indéniablement un "trouble dans le genre". De fait, l’indistinction des sexes va dans les deux sens7: Victor, le héros du Cahier bleu, possède une chevelure noire légèrement en bataille dont la ressemblance avec celle de Louise est frappante, ce qui ne peut avoir échappé au dessinateur qui dispose clairement les deux personnages en miroir dans certains cases (voir en particulier p. 20, c. 4, p. 35, c. 4, ou encore p. 44, c. 4). De manière générale, beaucoup de personnages masculins de Juillard se distinguent par la finesse de leurs traits; ses barbus eux-mêmes – l’Abel d’Après la pluie ou le Rob de Léna et les trois femmes (un peu moins, certes, l’Henri IV des Sept vies de l’épervier!) – ont quelque chose de fragile, et le Mortimer dessiné par Juillard est assurément, avec sa mèche molle, la moins virile des incarnations graphiques du pugnace professeur écossais.

Un des tout premiers personnages dessinés par Juillard nous fournit peut-être une des clés de sa tendance à l’androgynie: chevalier médiéval, héros d’une série de jeunesse de l’auteur, Bohémond de Saint-Gilles arbore en effet déjà le visage triangulaire signalé plus haut et, surtout, une coupe au bol sur des cheveux noirs qui trahit une influence extérieure évidente, celle du parangon de tous les héros de la bande dessinée médiévalisante: le Prince Valiant d’Harold Foster, lequel a également influencé les traits du Johan de Peyo et de nombreux héros français moins célèbres (voir Corbellari 2001). Or, l’androgynie de Prince Valiant est criante, issue non seulement d’un certain idéal hollywoodien des années 1930, mais plus encore d’un fameux type médiéval révisé par l’imagerie du XIXe siècle et dont le rayonnement n’est plus à démontrer: celui de Jeanne d’Arc. Léna avatar de la pucelle d’Orléans ? Pour inattendue et quelque peu lointaine qu’elle paraisse, la proposition n’est peut-être pas totalement dénuée de pertinence. Léna n’est-elle pas à sa manière une combattante ? De fait, qui ne serait frappé, en voyant la couverture du Long voyage de Léna, par le profil à la fois désabusé et impénétrable de l’héroïne ? N’était l’évidence de la robe et du corps de femme, quiconque, isolant ce visage, en déduirait que le protagoniste du récit est masculin ne ferait qu’une inférence parfaitement crédible.

Passons maintenant à la série syntagmatique. Une des particularités des deux premiers albums des aventures de Léna réside dans leur linéarité et dans le fait que l’héroïne est présente dans absolument toutes les scènes, à l’exception de l’avant-dernière du premier tome (p. 46-53), où elle ne se fait pas oublier pour autant, puisque chaque case centrale de ces huit pages revient sur elle en montage alterné8. La plupart des autres personnages n’interviennent, surtout dans le premier récit, que pour une seule étape du parcours de Léna, et on peut donc dire que la présence de cette dernière écrase littéralement toutes les autres, ses incarnations graphiques représentant à elles seules un bon quart (excluons les simples figurants – parmi lesquels Juillard a eu la coquetterie de placer, touristes visitant Berlin, les Louise et Victor du Cahier bleu9) des personnages dessinés10. Cette prédominance fait de Léna le seul personnage dont les réitérations peuvent appuyer valablement un propos statistique; c’est donc sur elle que je vais maintenant me concentrer. Précisons tout d’abord que ne seront prises en compte que les apparitions dans lesquelles la tête de Léna est visible, les gros plans et inserts, de toute façon très peu nombreux, sur d’autres parties de son corps n’ayant pas de pertinence dans ce cadre: ce qui fonde la ressemblance d’un personnage de BD est en effet toujours sa tête, car la question de la ressemblance ne se pose pas du tout de la même manière pour une main ou un pied: à moins d’un signe caractéristique (détail sur lequel on n’insiste généralement que parce qu’il avait, précisément, jusque-là passé inaperçu), il suffit au mieux d’identifier les membres comme masculin ou féminin (ou enfantin). Dans le registre caricatural, le vêtement intervient certes massivement dans la typification des personnages: si on représentait Obélix victime d’un régime, le dessin de la tête ne suffirait peut-être pas à le reconnaître, mais les braies rayées de bleu et de blanc dissiperaient toute ambiguïté. Il ne faut toutefois pas attribuer à la question du vêtement une importance plus grande qu’elle n’en a. Dans son assez cynique parodie de Lucky Luke, Bouzard affuble le temps d’une scène le fameux cow-boy solitaire d’une chemise rouge et d’un foulard jaune et s’amuse à montrer le désarroi des autres personnages, qui ne le reconnaissent plus (Bouzard 2017: 10-17), façon de dire par l’absurde au lecteur que cette convention n’est peut-être pas aussi irrévocable qu’on le croit souvent.

En même temps, il serait naïf de croire que le registre réaliste est insensible à la signalétique vestimentaire (les personnages de Barbe-Rouge, par exemple, ne se changent pas souvent – on sait que l’hygiène était douteuse au XVIIIe siècle, mais tout de même !), et Léna nous en donne précisément la preuve, Juillard la vêtant obstinément de noir presque jusqu’à la fin de ses aventures. Il est vrai que notre héroïne alterne divers modèles de robes, y superpose parfois une veste beige, voire un pullover, et troque de temps à autre la robe contre un costume de bain (d’une pièce) ou même un T-shirt, assorti à un jean. Mais ce n’est qu’à la page 45 du deuxième tome qu’elle rompt avec le noir, arborant un chemiser rose, puis une blouse de même couleur, et enfin un T-shirt jaune, avant d’apparaître dans les dernières cases, solitaire face à la Volga, avec un manteau et des bottes brunes, qui recouvrent un jean bleu et un pull assorti. Apparaît ainsi de manière assez obvie l’un des sens (d’ailleurs confirmé par le dessinateur11) de l’aventure de Léna: le dépassement d’un deuil.

Il me faut maintenant aborder le volet le plus fastidieux à élaborer, mais non le moins important, de mon enquête, car ce n’est qu’après avoir compté et classé les itérations du personnage de Léna que l’on pourra commencer à voir clair dans les pratiques graphiques de Juillard. Si mes calculs sont exacts, Le Long voyage de Léna et Léna et les trois femmes reproduisent 639 fois la tête de l’héroïne: 311 dans le premier volume, 328 dans le second, chiffres dont la légère différence s’explique par le fait que, comme on l’a vu, l’avant-dernière scène du Grand voyage de Léna se déroule en la quasi absence de l’héroïne. J’avoue que les critères que j’ai retenus pour faire mon décompte ne sont pas totalement sans défaut: j’ai inclus des silhouettes lointaines, alors que quelques plans moyens sur les jambes de Léna – davantage destinés à dynamiser la narration qu’à occulter sciemment le visage de l’héroïne – n’ont pas été recensés. J’ai également renoncé à tenir compte des vagues silhouettes de tête émergeant à peine derrière des vitres de voitures ou d’autobus, et je n’ai compté qu’une apparition dans les deux cases (une par album, ce qui n’est sans doute pas dû au hasard) où l’on voyait Léna se regarder dans un miroir. Pour autant, ces petites hésitations me semblent trop minimes pour altérer les statistiques que je propose.

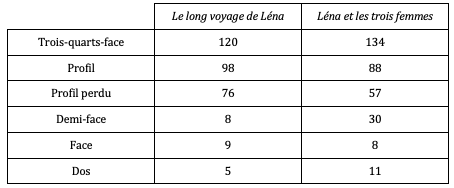

Le critère le plus intéressant à appliquer pour classer ces images m’a paru être celui des angles de vue, auquel je restreindrai donc ici mon enquête. J’ai retenu six catégories: visage vu de profil, de trois-quarts-face, sous un angle compris entre le trois-quarts et le profil, en profil perdu, de face et de dos. En fait, les deux dernières citées se sont révélées des catégories un peu fantômes: je n’ai observé pratiquement aucun plan de tête complètement de face ou de dos et les quelques occurrences que j’en ai tout de même répertoriées s’accompagnaient généralement d’une vue légèrement décalée du reste du corps. De tels décalages s’observent d’ailleurs aussi avec les profils, et Juillard, dont on verra qu’il affectionne cet angle, manifeste une forte tendance à mettre des têtes de profils sur des corps qui ne le sont pas toujours tout à fait, par souci, sans doute de stylisation. J’ai par ailleurs assimilé à des profils perdus toutes les vues par l’arrière qui n’étaient ni clairement des profils ni clairement des vues de dos, et je n’ai pas sérié en détail, les subsumant sous l’étiquette arbitraire de demi-face, les diverses variations des angles compris entre le trois-quarts et le profil, de toute façon en nombre suffisamment peu nombreux pour qu’il soit peu vraisemblable que le dessinateur ait eu lui-même une pratique complètement codifiée en la matière. Je n’ai pas non plus tenu compte des très rares vues en plongée (je n’ai observé aucune contre-plongée), généralement peu spectaculaires12. Enfin, il aurait peut-être fallu signaler certains angles d’inclination de la tête, mais ceux-ci ne remettent généralement pas en question la distinction du profil ou du trois-quarts-face. Aussi rudimentaire que soit cet inventaire, le résultat ne m’en semble pas inintéressant:

On observe peu de variations entre les deux albums, excepté pour la quatrième catégorie mais l’augmentation que l’on note entre le premier et le second tome ne suffit pas à changer la hiérarchie, très claire, des trois angles les plus courants.

C’est évidemment ici que des comptages faits chez d’autres dessinateurs seraient indispensables à l’interprétation de nos résultats. Pour un Gotlib, dont la raideur est proverbiale (faces et profils dominent massivement son dessin13), combien d’autres dessinateurs, parfois moins virtuoses, dont les choix d’angles faciaux sont infiniment plus variés! De ce point de vue, le fait que les vues de dos et de face soient extrêmement rares dans nos deux albums (et qu’elles soient de toute façon, comme je l’ai déjà précisé, sujettes à caution) semble s’inscrire dans une tendance générale de la BD d’obédience réaliste. Les angles situés entre le trois-quarts et le profil sont par contre en nombre limité dans nos deux albums, ce qui semble témoigner d’une certaine rigidité en contraste avec la pratique d’autres maîtres du dessin «réaliste» (Giraud – pour prendre un exemple peut-être extrême – use, par exemple dans les aventures de Blueberry, d’une variété d’angles qui défie toute classification), mais il faut tout de même noter la nette tendance à la hausse dont fait preuve Léna et les trois femmes. Donc, même si ces angles sont souvent d’interprétation difficile, il ne fait pas de doute que Juillard a montré davantage de souplesse dans le second volume de son diptyque14. La raison m’en semble résider dans la plus grande masse de personnages que comprend le deuxième album: l’héroïne plus solitaire du Grand voyage de Léna ayant à assumer moins de dialogues avec plusieurs interlocuteurs simultanés, le besoin de raffiner l’angle facial qu’elle leur présentait était moins grand.

Frappe, enfin, l’importante proportion des profils, qui semble générale chez Juillard et qui explique peut-être pourquoi il s’est vite senti à l’aise dans le style jacobsien, les dialogues entre personnages de profil étant, on le sait, extrêmement abondants dans les aventures originales de Blake et Mortimer. Dans le cas de Léna, la fréquence des profils n’est cependant que peu liée aux situations d’interlocution, les dialogues étant plus volontiers traités en champ-contrechamp; ils définissent plutôt Léna – une grande partie étant tournés vers la droite – comme une femme qui avance sans cesse, tournée résolument vers un futur qu’elle n’appréhende ni ne craint outre mesure, en même temps que tout nous indique qu’elle fuit un passé traumatisant. On remarquera que la couverture du premier tome et la dernière image du second montrent toutes deux l’héroïne de profil le regard tourné vers une étendue d’eau (la Mer Noire dans le premier cas, la Volga dans le second) dont on ne voit pas l’autre rive, indice assez clair du caractère emblématique de la posture.

Cette dynamique de la fuite explique sans doute aussi l’importance quantitative des profils perdus: Léna semble par-là continuellement échapper à la prise que l’on pourrait avoir sur elle. On pourrait lire, au demeurant, dans le choix de cet angle, une propension plus générale de Juillard: Le Cahier bleu affectionne également le profil perdu, qui pourrait bien y exprimer identiquement l’impossibilité de saisir, au propre comme au figuré, les êtres que l’on croise et que l’on désespère de comprendre.

Encore une fois, pour être solides, ces remarques exigeraient des mises en séries matériellement impossibles à même esquisser ici, et qui seules nous garantiraient de l’arbitraire. Et même ainsi la certitude d’avoir atteint à l’essentiel resterait douteuse: qui nous garantit, en effet, que les statistiques – qui épuisent certes le quantifiable – parviennent à cerner le significatif? Un seul détail frappant fait, parfois, plus d’effet que cent occurrences banales d’un même motif. L’exception tranche toujours efficacement sur la règle; encore faut-il que la règle soit clairement reconnue! Et dans la mesure où le travail quantitatif ici esquissé reste largement à faire, il n’aura peut-être pas été totalement inutile d’en énoncer les principes et de faire miroiter les horizons qui s’ouvrent devant ceux qui sauront le mener à bien.

Une chose est certaine: les aventures de Léna se prêtent particulièrement bien, par ce que l’on pourrait appeler l’ubiquité graphique de leur protagoniste, à une enquête de détail sur les modalités de son itération. Aux rapides remarques que je viens de faire à propos des angles sous lesquels apparaît son visage pourraient venir s’ajouter des considérations sur les variations de sa coupe de cheveux, le système de ses vêtements, les objets (cigarettes, verres, etc.) qu’elle manie, le rythme et le rituel de ses nombreuses baignades, qui scandent les deux albums, les éléments (au sens bachelardien) qui l’entourent (terre, eau, air et feu ont chacun leur lot); le tout mis en lien avec les séries que permettent de dégager les axes paradigmatiques et syntagmatiques. Un tel travail pourrait s’inscrire dans le cadre d’une «littératie médiatique multimodale» (Lebrun, Lacelle, Boutin 2012) qui permettrait à l’étude de la BD de dépasser les oppositions contestables du réalisme et du caricatural, du sériel et de l’individuel, du comique et du sérieux, voire du puéril et du littéraire, en s’appuyant sur ce qui dans le medium ne peut pas être réduit à des effets de sens déjà codifiés par une tradition qui a toujours tendu à amoindrir la portée d’un art trop souvent encore réduit à une sous-littérature. L’enquête, assurément, ne fait que commencer.

Bibliographie

Bouzard, Guillaume (2017), Jolly Jumper ne répond plus, Paris, Lucky Comics.

Charlier, Jean-Michel & Victor Hubinon (1995), L’intégrale Barbe-Rouge, Paris, Dargaud, tome 5.

Chavannes, Renaud (2005), Edgar P. Jacobs et le secret de l’explosion, Montrouge, PLG.

Corbellari, Alain (2001), «Le Chevalier et son double. La représentation du souverain dans la BD médiévalisante», in Le Moyen Âge par la bande. BD et Moyen Âge, Études de Lettres, n° 257, p. 65-84.

Corbellari, Alain (2016), «Le Moyen Âge invente la BD», Historia, avril, p. 50-55.

Collectif (2012), «Entretien avec André Juillard et Philippe Ostermann», Master-class à l’Université de Lausanne, 27 avril.

Gotlib, Marcel (1970), Rubrique-à-brac, Paris, Dargaud, tome 1.

Christin, Pierre & André Juillard (2020), Dans le brasier, Paris, Dargaud.

Christin, Pierre & André Juillard (2009), Léna et les trois femmes, Paris, Dargaud.

Christin, Pierre & André Juillard (2006), Le Long Voyage de Léna, Paris, Dargaud.

Juillard, André (1998), Après la pluie, Tournai, Casterman.

Juillard, André (1994), Le Cahier bleu, Tournai, Casterman.

Juillard, André & Patrick Cothias (1998b [1992]), Les Sept vies de l’épervier (intégrale), Grenoble, Glénat.

Juillard, André & Yves Sente (2000-2016), Blake et Mortimer, Bruxelles, éd. Blake et Mortimer, 7 vol.

Juillard, André & Claude Verrien puis Pierre Marin (1979-1983), Bohémond de Saint-Gilles, Paris, Fleurus, 4 vol.

Lebrun, Monique, Lacelle, Nathalie et Boutin, Jean-François (éd.) (2012), La littératie médiatique multimodale, Québec, Presses de l’Université du Québec.

McCloud, Scott (1999 [1993]), L’art invisible, trad. de l’américain par Dominique Petitfaux, Paris, Vertige Graphic.

Salma, Sergio & Libon (2011), Animal lecteur, 2, «Il sort quand ?», Marcinelle-Charleroi, Dupuis.