Les pratiques d’écriture créative méritent d’être pleinement (ré)investies dans l’enseignement du français au postobligatoire; de l’atelier ponctuel aux pratiques régulières, des exercices épisodiques aux évaluations formatives, voire certificatives. En voici une, laquelle relève cependant d’un projet d’établissement: le camp d’écriture.

- n°1 Justifier l’enseignement de la littérature

- n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes

- n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature

- n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature

- n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée

- n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives

- n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image

- Sylviane Ahr - Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature

- Bertrand Daunay - Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"

- Judith Émery-Bruneau - D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature

- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufays, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande

- La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins

Articles récents

- Vanessa Depallens et Sonya Florey - Enseigner avec la narratologie aujourd’hui ? Retour sur quelques expériences d’enseignement dans divers degrés scolaires en Suisse romande

- Claire Detcheverry - La narratologie transmédiale pour la lecture d’albums jeunesse au primaire

- Sandrine Aeby Daghé & Glaís Sales Cordeiro - Le système récit-personnages: un outil conceptuel pour penser l’enseignement de la compréhension en lecture

- Marie Béguin & Sonya Florey - Renouer avec la passion du récit avec (ou malgré) le schéma narratif au secondaire I

- Vanessa Depallens - Écrire un récit «réussi»: une des finalités de l’école obligatoire vaudoise. Le cas de la description

Liberté et partage: le camp d’écriture du CEC Émilie-Gourd

Liberté et partage: le camp d’écriture du CEC Émilie-Gourd

Ce texte présente un camp d’écriture organisé depuis plusieurs années dans une école du secondaire II genevois. Par l’entremise d’extraits de productions d’élèves, l’auteur discute des avantages didactiques de ce genre d’approche de l’écriture créative.

Les pratiques d’écriture créative méritent d’être pleinement (ré)investies dans l’enseignement du français au postobligatoire; de l’atelier ponctuel aux pratiques régulières 1, des exercices épisodiques aux évaluations formatives, voire certificatives 2. En voici une, laquelle relève cependant d’un projet d’établissement: le camp d’écriture.

Historique

Le Collège et École de commerce Émilie-Gourd, à Genève, organise depuis une dizaine d’années un camp résidentiel d’écriture, proposé aux élèves de 1ère et 3e années gymnasiales 3. Le camp a lieu pendant une semaine consacrée aux activités hors cadre (camp d’astronomie, camp d’art, voyages linguistiques, etc.), généralement au printemps. L’inscription se fait sur une base volontaire.

Ce camp a été créé par plusieurs enseignants de français qui ont décidé de suivre l’exemple du Collège Claparède, dont le premier camp d’écriture avait eu lieu une année plus tôt. Plusieurs autres collèges, tout comme d’autres écoles du canton, ont aussi leur camp d’écriture – parfois sous une forme quelque peu différente.

Depuis 2011, le camp d’écriture du collège Émilie-Gourd bénéficie non seulement des acquis didactiques mis en place par les enseignants qui l’ont créé, mais aussi de certaines modalités de vie collective 4 qui ont permis d’assurer une ambiance propice au partage.

Organisation

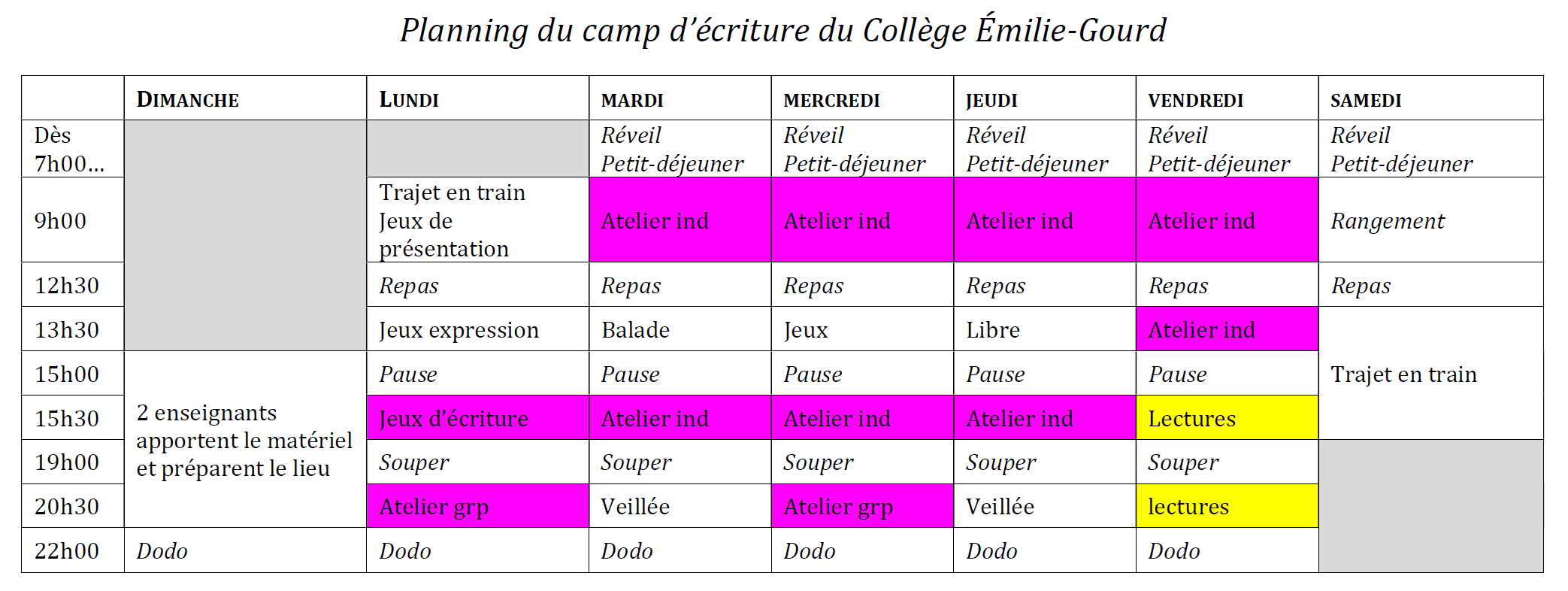

Le camp 5 commence le lundi par des jeux (de présentation, d’expression, puis d’écriture), afin de faire connaissance et de créer le groupe – ce qui s’avère important pour favoriser la bienveillance nécessaire au partage des textes. En soirée, un premier atelier a pour but de permettre aux élèves de présenter leur projet d’écriture. Les élèves ont le choix du sujet comme du genre, à condition que leur écriture témoigne d’une préoccupation esthétique. Il ne s’agit donc pas que de raconter une histoire. Si les textes sont plus facilement narratifs, d’autres genres sont aussi représentés. Certains nécessitent un suivi de près, tandis que d’autres se font de façon plus autonome.

Les jours suivants sont consacrés à des ateliers de travail individuel centrés autour du projet des élèves, avec pour contrainte de privilégier le brouillon, de façon à ce qu’ils conservent les différentes étapes de leur production. Dès qu’ils en éprouvent le besoin, les élèves vont voir un enseignant. Dans l’idéal, tous les textes doivent avoir été lus par au moins deux enseignants avant le mercredi soir, où nous organisons un atelier par petit groupe centré sur les difficultés des élèves. Des «trucs et astuces» sont alors échangés. Le jeudi après-midi, les élèves dactylographient leur texte et corrigent les dernières erreurs, tandis que le vendredi est consacré à la préparation de la lecture à haute voix des textes. Les lectures sont enregistrées et les textes font l’objet d’une publication 6. D’autres activités autour de l’écriture sont organisées lors des veillées: la lecture d’un texte commun, la rencontre avec un écrivain, ainsi que des ateliers spécifiques, notamment une soirée «slam»: un verre (sans alcool) pour des vers. Des activités ludiques, des marches et des temps libres sont par ailleurs aussi proposés.

Finalement, les élèves participent à toutes les tâches collectives (repas, vaisselle, rangement, nettoyage, etc.). Un enseignant s’occupe plus spécifiquement de la logistique (établissement des menus, courses, élaboration des repas, etc.), tandis que les cinq autres sont à disposition des élèves (on compte ainsi cinq à six élèves par enseignant, soit vingt-cinq à trente participants pour le camp pour six enseignants).

Le travail des enseignants consiste à accompagner les élèves, à leur faire part de leurs impressions de lecteur, à les conseiller, voire à les orienter, selon les besoins. Les textes sont lus par plusieurs enseignants, et bien évidemment, les avis divergent. Il s’agit évidemment de ne pas faire le texte de l’élève, mais de lui proposer des directions possibles; aux élèves de trancher. De même, les enseignants aident les élèves à mieux lire et interpréter leur texte à l’oral. Leur fonction est donc celle d’une personne-ressource.

Écriture et réécritures

Lors du premier atelier de l’édition 2017, une élève de première année a fait part de son projet: rédiger un échange épistolaire entre des personnages abstraits. Après quelques tâtonnements, elle a choisi d’écrire une lettre de la Vie à la Mort. Un enseignant lui avait conseillé de privilégier la rédaction d’une seule lettre, de qualité, plutôt que plusieurs. Elle a commencé par réfléchir au sujet:

Puis elle s’est lancée dans une première rédaction dont voici le début:

L’idée d’une lettre entre deux amants était née. Les enseignants lui ont proposé de développer cet aspect et de ne pas hésiter à rendre compte du désir de l’une pour l’autre. Une étape de plus a donné cette version:

Puis, après les conseils des enseignants et de ses camarades, elle est arrivée à celle-ci:

C’est là l’exemple d’un texte qui a demandé à son auteure un effort de réécriture important. On trouvera en annexe un texte rédigé par un apprenti gestionnaire du commerce de détail de 3e année (âgé de plus de 20 ans), lors de l’édition 2014. Là aussi, entre les premiers jets et la version finale, l’étudiant a repris inlassablement chaque mot, chaque formule, de façon à faire «sonner» son texte.

Quelques remarques…

D’édition en édition, on note l’originalité des œuvres, leur authenticité, leur richesse d’évocation. Les sujets abordés sont souvent durs, sombres, angoissants, comme si l’écriture ouvrait une porte derrière laquelle se cacheraient les monstres dans le placard – mais sans doute aussi parce que l’humour est plus difficile à faire naître sous la plume.

L’école privilégie l’aspect critique de la littérature dans ses programmes, sans exclure pour autant l’aspect créatif, mais en le réduisant à la portion congrue. Pourtant, de raisons pour favoriser les pratiques d’écriture créative, ou littéraire, il en est de nombreuses: écrire pour mieux lire, écrire pour désacraliser l’écriture, écrire parce que l’écriture ce n’est pas que dissertations et commentaires composés, écrire pour s’immerger en littérature, écrire pour le plaisir, écrire pour s’écrire, se dire, écrire pour soi, écrire pour rencontrer l’autre, écrire pour s’approprier la langue, se faire langage, pour mieux écrire, pour jouer aussi, etc. Et écrire pendant une semaine, dans une maison éloignée de la civilisation, favorise l’immersion. Les textes sont différents; les difficultés sont souvent les mêmes. Surtout, il n’y a aucune évaluation chiffrée, seulement les applaudissements, les commentaires laudatifs et son propre regard critique.

Depuis la première édition, il y a onze ans, les enseignants de français ne cessent de défendre ce camp (ce qu’en réalité ils n’ont guère besoin de faire), tellement il offre aux élèves comme aux enseignants une expérience personnelle et collective extraordinaire, fondée sur la liberté et le partage. Liberté de ton, de sujet, de genre, liberté de style, liberté d’être; partage de la vie collective et des émotions qu’elle suscite, des joies et des difficultés, et surtout du bonheur de découvrir ces textes pour lesquels, souvent, les enseignants se font du souci à mi-parcours. Or, il est à chaque fois magique d’assister à ce petit miracle de la naissance d’un texte qui se veut littéraire au milieu des ratures, des erreurs de français, des hésitations, des traits rageurs sur des feuilles déchirées, des ras-le-bol, des doutes, des longs moments où quelques-uns se disent qu’il n’y arriveront jamais… Et ces lectures, poignantes pour la plupart, parfois mises en musique, voire jouées, dans une ambiance de recueillement où chacun, les yeux fermés ou grands ouverts, goûte les mots, et se laisse porter par les émotions.

Annexes

Planning du camp

Exemple de texte:

Pour citer l'article

Philippe D. Garo, "Liberté et partage: le camp d’écriture du CEC Émilie-Gourd", Transpositio, Comment ça s'enseigne, 2017http://www.transpositio.org/articles/view/liberte-et-partage-le-camp-d-ecriture-du-cec-emilie-gourd

La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande

Ce texte est basé sur la transcription, révisée par les auteur·ices, d’une table ronde qui s’est tenue le 7 mars 2025 à la HEP du canton de Vaud en Suisse romande dans le cadre du colloque international «Pour une théorie du récit impliquée», financé par le fonds national suisse de la recherche scientifique (projet n° 197612). Ce colloque marquait la dernière étape du projet «Pour une théorie du récit au service de l’enseignement» porté par l’équipe DiNarr. Cette table ronde peut être lue en complément du n° 6 de la revue Transpositio, ainsi que du dossier «La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins». Elle complète également le dossier «Comment ça s’enseigne?» consacré à la place de la narratologie dans les pratiques enseignantes romandes du primaire au secondaire 2, qui reprend les interventions de praticien·nes et de formateur·ices qui se sont exprimé·es dans le cadre de ce même colloque. On trouvera enfin le reste des contributions de ce colloque dans n° 47 des Cahiers de narratologie.

La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande

Table ronde animée par Raphaël Baroni, transcrite et éditée par Vanessa Depallens et Sonya Florey

Ce texte est basé sur la transcription, révisée par les auteur·ices, d’une table ronde qui s’est tenue le 7 mars 2025 à la HEP du canton de Vaud en Suisse romande dans le cadre du colloque international «Pour une théorie du récit impliquée », financé par le fonds national suisse de la recherche scientifique (projet n° 197612). Ce colloque marquait la dernière étape du projet «Pour une théorie du récit au service de l’enseignement» porté par l’équipe DiNarr. Cette table ronde peut être lue en complément du n° 6 de la revue Transpositio, ainsi que du dossier «La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins ». Elle complète également le dossier «Comment ça s’enseigne?» consacré à la place de la narratologie dans les pratiques enseignantes romandes du primaire au secondaire 2, qui reprend les interventions de praticien·nes et de formateur·ices qui se sont exprimé·es dans le cadre de ce même colloque. On trouvera enfin le reste des contributions de ce colloque dans n° 47 des Cahiers de narratologie.

Participation

- Jean-François Boutin (Québec, professeur en didactique de la littératie à l’Université du Québec, Lévis/UQAR)

- Nathalie Denizot (France, professeure des universités à Sorbonne Université – INSPE de Paris, responsable de l’équipe Prascoll du CELLF – UMR 8599)

- Jean-Louis Dufays (Belgique, professeur émérite à l’Université catholique de Louvain)

- Chloé Gabathuler (Suisse, professeure en didactique à la HEP Valais)

Modération

- Raphaël Baroni (professeur à l'École de français langue étrangère à l’UNIL, responsable de projet FNS Di Narr)

Raphaël Baroni

Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette table ronde plusieurs chercheurs et chercheuses en didactique qui ont accompagné le projet de recherche DiNarr tout au long de son développement. Jean-François Boutin est professeur en didactique du français depuis 1999 au Campus de Lévis dans l'Unité départementale des sciences de l'éducation. Il intervient dans les programmes de formation initiales des maîtres ainsi que des maîtresses. Nathalie Denizot est professeure des universités à l’INSPE de Paris (Sorbonne Université) et responsable de l’équipe Prascoll du CELLF (UMR 8599). Ses travaux portent sur la didactique de la littérature, dans une approche épistémologique et historique. Chloé Gabathuler est professeure en didactique à la Haute École Pédagogique du Valais et responsable de l’équipe LAC. Ses recherches portent principalement sur les modalités de réception des œuvres littéraires à l'école. Elle est l'auteur d'un ouvrage tiré de sa thèse de doctorat intitulé Apprécier la littérature. Et enfin, Jean-Louis Dufays est professeur émérite à l'Université catholique de Louvain où il a enseigné pendant 28 ans après avoir conjugué la recherche universitaire et l'enseignement dans le secondaire pendant 14 ans.

J'ai préparé trois questions qui serviront de jalons à cette table ronde. La première est la suivante: à partir de votre ancrage institutionnel dans quatre régions différentes de la francophonie (Québec, France, Belgique, Suisse) quelles spécificités percevez-vous dans la manière dont la narratologie s’est scolarisée et continue d’exister dans la culture scolaire?

Chloé Gabathuler

N’étant pas spécialiste de la narratologie appliquée à l’enseignement du français, je vais m’exprimer principalement en tant que formatrice d’enseignant·es et en m’appuyant sur le Plan d’études romand (PER).

Rappelons tout d’abord que l’approche de l’enseignement du français plébiscitée par le PER est de nature communicative ou communicationnelle. C’est pourquoi la notion de “genre de texte» y occupe une place centrale: elle permet, entre autres, de travailler la dimension communicative des textes, de les envisager comme des actes de communication.

Dans cette perspective, si l’on adopte une approche baronienne de la narratologie, qui envisage le récit dans sa dimension rhétorique, on pourrait penser que cette conception communicationnelle de l’enseignement du français crée un terrain favorable au déploiement des outils narratologiques. Or, dans les faits, on remarque que les notions de narratologie sont disséminées, comme des îlots épars, dans différentes sections du PER sans lien entre elles ni réelle définition. On les retrouve soit dans les axes consacrés à la «compréhension» et la «production de l’écrit»; soit dans celui consacré à la littérature. Lorsqu’on examine de plus près les notions présentes dans les axes «compréhension» et «production de l’écrit», on remarque un véritable manque de cohérence. Pour vous donner un exemple:

- au cycle 1, il est question du «contexte d’énonciation»,

- au cycle 2, on introduit la «situation de communication»,

- et au cycle 3, on passe à la «situation d’énonciation».

Ces termes pourtant proches ne sont ni définis, ni articulés entre eux, ce qui rend leur appropriation difficile, tant pour les enseignant·es en formation que pour les élèves. Je comprends que mes étudiant·es — en particulier celles et ceux qui se destinent à l’enseignement primaire — soient perdu.e.s face à ces concepts. Pour la plupart, ils, elles sortent du secondaire sans formation littéraire approfondie. Résultat: ces notions leur semblent abstraites, voire incompréhensibles.

Du côté de l’entrée «apprécier la littérature», d’autres éléments apparaissent: la temporalité, le rapport narrateur-auteur, le point de vue, la manipulation de l’auteur, le suspense, ou encore l’influence sur le lecteur. On y devine une certaine conception du texte littéraire comme construction visant à orienter la lecture, mais là encore, tout cela n'est pas explicité.

Et surtout, ces différentes approches –production/compréhension d’un côté, appréciation littéraire de l’autre– ne se rejoignent jamais vraiment. Les notions sont traitées de façon cloisonnée, ce qui me semble problématique.

Le cycle 1, paradoxalement, me paraît le plus intéressant. Pourquoi? Parce qu’on y met l’accent sur le lecteur, sur son ressenti, son appréciation. Dans ce cadre, le texte est envisagé en fonction des effets potentiels qu’il peut produire sur le jeune lecteur. Mais au fil de la scolarité, on délaisse le pôle du lecteur au profit de celui du texte. Est mise en avant une approche classique de la lecture littéraire dans le cadre de laquelle l’élève doit repérer ce qui dans le texte constitue sa littérarité.

Enfin, je tiens à souligner que ces outils narratologiques sont non seulement utiles aux élèves, mais aussi nécessaires aux étudiant·es en formation. Pour les futur·es enseignant·es, notamment au primaire, pouvoir analyser finement un album jeunesse (dont la narration est souvent complexe, et enrichie d’images) est crucial. Or, sans une boîte à outils solide, il leur est très difficile d’anticiper les difficultés que les élèves pourraient rencontrer et de construire des séquences d’enseignement adaptées à leurs besoins.

Jean-Louis Dufays

Alors, pour ce qui est de la Belgique francophone, ce pays a peut-être été le premier à avoir intégré dans les outils d'enseignement et dans les prescriptions l'apport de la narratologie. Dès 1975, on trouve en effet un programme d'enseignement qui demande aux enseignants d'accorder une importance significative aux «lectures nouvelles», comme on les appelait à l'époque, et notamment à l'analyse structurale des récits et des poèmes. Et déjà, des notions sont explicitement présentées dans les ouvrages de formation continuée et dans les outils adressés aux enseignants. Je pense tout particulièrement à un livre qui a eu un rôle assez important, Pour comprendre les lectures nouvelles (1978), qui était signé par André Fossion et Jean-Paul Laurent. Laurent a d'ailleurs continué à écrire beaucoup sur l'enseignement du français par la suite. Et donc, on trouvait déjà là une présentation très complète, dense et même créative de la narratologie, alors que les travaux de Todorov, Propp, Greimas et compagnie étaient encore en cours de diffusion. En particulier, on trouve dans l'ouvrage de Fossion et Laurent, mais aussi dans les manuels qu'ils ont dirigés, la collection Français de chez De Boeck-Duculot, des présentations très élaborées du schéma narratif, du schéma quinaire, ainsi qu’une articulation des deux schémas qui ne figurait pas dans les travaux d'origine des narratologues. S’affichait ainsi d’emblée le souci de “bricoler" une transposition renouvelée qui n'était pas simplement descendante, même si elle témoignait d’un enthousiasme évident face aux nouveaux savoirs. En outre, ces outils adressés aux écoles se voulaient adaptés au niveau et aux besoins des élèves et étaient déclinés de manière spécifique en fonction des compétences de réception, d'écriture ou de récit oral: ils témoignaient donc déjà d’une réflexion didactique intéressante.

Certes, il faut préciser que cela a surtout concerné le secondaire, beaucoup moins le primaire, et davantage aussi le réseau de l'enseignement catholique, qui représente en Belgique 60 % des écoles secondaires. Il reste que, historiquement, la Belgique semble avoir eu un rôle pionnier par rapport aux autres pays francophones: je renvoie à ce propos aux données que Luc Mahieu a rassemblées, puisque nous avons maintenant une réponse très documentée à ces questions dans sa thèse qui va être soutenue très prochainement.

Mais si les notions narratologiques ont donc été préconisées en abondance en Belgique francophone dès les années 1970, elles ont reflué assez rapidement au cours des années 80 et surtout des années 90, comme dans les autres pays. Il est clair que là, on est entré dans une période de méfiance, tant sur le plan théorique que sur le plan des discours scolaires. Certes, les outils narratologiques, comme narrateur et point de vue, apparaissent encore çà et là, mais ils sont désormais estompés par rapport à d'autres notions et d'autres approches de la littérature.

Et puis, on assiste à un retour assez clair de la narratologie dans le dernier référentiel inter-réseaux de 2021-2022, qui concerne le nouveau tronc commun des neuf premières années de l'enseignement obligatoire dont la mise en œuvre se fait progressivement. Sans doute est-on maintenant entré dans une génération qui a intégré les recherches en didactique et le dialogue qui s’est établi entre ceux qui se méfiaient des excès du formalisme et ceux qui, au contraire, se rendaient compte de l'utilité des outils narratologiques pour objectiver un peu l'analyse des textes. Et donc, la narratologie est à nouveau explicitement prescrite, avec une progression au fil des niveaux scolaires qui parait relativement bien pensée et dont je parlerai tout à l’heure, puisque c'est l'objet de la deuxième question.

Nathalie Denizot

Je ne suis pas sûre de savoir répondre non plus très précisément à la question. Et je voudrais rappeler tout d’abord que de nombreux éléments importants de réponse à cette question sont dans la thèse de Luc Mahieu (qui, je l’espère, sera bientôt publiée!), et évidemment aussi dans les entretiens avec les acteurs de la scolarisation, qui sont en ligne sur Transpositio.

Cela dit, si j’en crois le petit travail que j’ai fait (dans Transpositio) sur les manuels ou les chapitres de «méthodes», la narratologie au lycée a été scolarisée davantage à partir de la question du point de vue et du narrateur (du personnage aussi, mais de façon sans doute moins «technique»), que du schéma narratif (qui lui relève sans doute davantage du collège). Il faudrait prolonger ce travail pour comparer avec le collège, parce qu’il y a sans doute des différences collège/lycée: Reuter (dans les entretiens) évoque le succès du conte au collège pour travailler le schéma narratif; mais on peut se dire aussi que c’est sans doute parce que le conte était un genre déjà bien scolarisé que le schéma narratif a si bien pris...

Il en est de même pour l’usage de la narratologie dans les classes de lycée, et notamment à l’EAF1. Certes, comme le soulignent les «acteurs de la scolarisation» interrogés dans Transpositio, la narratologie a permis de renouveler l’approche des textes, et de sortir d’approches plus impressionnistes ou paraphrastiques. Mais il me semble que l’on peut aussi renverser la perspective, et que le succès de la narratologie est en partie lié aux exercices métatextuels caractéristiques de ce niveau. D’une certaine manière, il y a eu une forme de rencontre dans les années 1970-1980 entre l’instauration de l’EAF (à partir de 1969), qui comprend une épreuve orale d’explication de texte et une nouvelle épreuve écrite, le «commentaire», et la diffusion des théories narratologiques. C’est en effet à partir des années 1970 que la narratologie et les théories textuelles commencent à être diffusées dans les classes, à travers des revues comme Pratiques, à une époque où les revues de didactique sont adossées à des collectifs qui ne se contentent pas de publier mais qui s’impliquent dans des stages de formation continue, des universités d’été, etc., ou qui participent à des ouvrages de vulgarisation. Or, les exercices métatextuels de l’EAF (explication de texte et commentaire) partagent un point commun, celui de reposer sur des extraits, des textes courts voire très courts (certains textes officiels limitaient même assez drastiquement le format, autour de 15 lignes ou vers). Ils offrent ainsi une occasion de mettre en œuvre des outils tournés vers des lectures microtextuelles (par exemple le point de vue), et la «grammaire narratologique» prend plus facilement le relais des approches philologiques pour outiller ces lectures «de près» qui deviennent incontournables à l’écrit et à l’oral du bac de français. Quand on invente la lecture «méthodique» dans les années 1980, cette idée de «méthodes» pour la lecture des textes suggère clairement l’usage d’outils empruntés aux nouvelles approches en sciences humaines – dont la narratologie, qui fait d’ailleurs son entrée officielle dans les programmes à la fin des années 1980.

Pour le dire autrement, c’est bien sûr parce qu’elle était efficace que la narratologie est devenue un outil (ou un ensemble d’outils) utile pour les exercices métatextuels . Mais c’est aussi parce que les caractéristiques de ces exercices – en tant que genres scolaires – étaient particulièrement bien adaptées au type de lecture qu’elle permettait, que la narratologie s’est ainsi ancrée dans les pratiques. Explication de texte et commentaire ont facilité la scolarisation de la narratologie, voire en ont configuré la scolarisation, ce qui explique peut-être cette centration sur les points de vue et le narrateur.

Jean-François Boutin

Lorsque j’examine les instructions officielles du Québec, il y a peut-être effectivement une spécificité qui émane, mais je vais la contextualiser quelque peu. On est actuellement, au Québec, dans une période de transition. C'est-à-dire qu'il y a eu un rappel des instructions officielles, aussi bien celles du primaire que du secondaire, seulement pour l'enseignement du français. Ce rappel-là a été demandé en juin 2023 et on termine présentement, quand je dis «on», c'est un peu fallacieux, mais en tout cas, les didacticiens du français québécois et didacticiennes québécoises, on est à terminer notre critique de la proposition de programme. C'est un peu un exercice effectué en vain parce qu'il y a très peu de recommandations qui vont rester malgré tout parmi nos analyses.

Au Québec, il faut dire que nos programmes actuels datent du siècle dernier... Ce sont des programmes qui étaient structurés autour de compétences. Il y avait quatre compétences au primaire: oral, lecture, écriture et appréciation des textes littéraires. Et Il y avait au secondaire trois compétences: lecture, écriture et oral. Donc c'est comme ça que fonctionnaient nos programmes et qu’ils fonctionnent encore. Il y a quelque chose, une spécificité propre peut-être au Québec par rapport aux programmes de français, sur laquelle j’aimerais insister, avant d’aborder la question de la présence de la narratologie dans les programmes.

Chez nous, il y a une pression parentale typiquement nord-américaine (je ne peux pas parler pour l'Europe), qui a mené à une sorte d’hyper-pragmatisme. Et ça s'est traduit dans l'obligation, dans pratiquement toutes les disciplines scolaires, d'avoir des cahiers d'exercices. Et là, je ne parle pas de manuel, mais bel et bien de cahiers d'exercices, ceci à un tel point que l'édition scolaire a complètement basculé. Elle est passée d'une édition qui publiait des manuels scolaires vers une édition qui publie des cahiers d'exercices qui sont évidemment jetés à la fin de l'année scolaire, «brûlés lors d'un feu de la Saint-Jean» par les élèves, etc. Et ça, ça a créé une pression pour qu'on retarde le renouvellement des instructions officielles, qu'on étire au maximum l’élastique. Dans ces cahiers d'exercices, un examen minutieux permet de constater qu’on y est extrêmement fidèle à la progression des apprentissages proposée par le ministère de l'Éducation pour le français aussi bien au primaire qu'au secondaire. Et je dirais que ce qui caractérise les instructions officielles actuelles comme ces cahiers d'exercices, c'est peu d'éléments de narratologie, mais une application très radicale, très radicale et très, très, très pragmatique, voire utilitariste des éléments dont on a parlé depuis deux jours. Donc, on est très traditionnel, si je peux parler ainsi, par rapport à la narratologie. On retrouve très peu d'éléments de rénovation de la narratologie dans les programmes. Et donc, c'est une approche très «clientéliste», d'une certaine façon. Et ça oriente énormément les décisions actuelles parce qu'il n'y aura pas de changement radical. On s'en va vers quelques nouveautés, quelques intégrations. Il y a des résistances très fortes, par exemple, à l'intégration du numérique, notamment de la fiction numérique, dans les programmes. Donc dans les compétences de français revampées, il n'y aura pas d'éléments qui porteront spécifiquement sur un volet numérique du recours, de la production, de la fréquentation, etc. de la fiction en classe. Donc, on reste très, très proche de ce qui s'est fait ailleurs dans la francophonie. On était déjà à la remorque; on restera très «Greimas», très «Genette».

Raphaël Baroni

Deuxième question: en termes de progression, comment voyez-vous l’évolution des notions mobilisées aux différents degrés de la scolarité? Pourrait-on construire des progressions plus claires en ce domaine?

Chloé Gabathuler

J’ai déjà commencé à répondre à cette question en évoquant le Plan d’études romand (PER). Je précise que je ne parlerai pas du secondaire 2, car ce n’est pas mon domaine d’expertise. Je me concentre sur l’école obligatoire, et, plus précisément, sur la structure spiralaire du PER.

Lorsqu’on examine les notions présentes dans les volets «compréhension» et «production», on constate que ce sont globalement les mêmes qui reviennent d’un cycle à l’autre. Les formulations varient légèrement, mais le fond reste très similaire. La seule réelle progression apparente se situe entre le primaire et le secondaire 1, au sein de l’entrée «apprécier la littérature». À ce niveau, on voit apparaître la notion de «suspense», ou encore on parle de l’influence du narrateur sur le lecteur. Ces éléments renvoient à la manière dont un texte est construit pour agir sur le lecteur. Cela pourrait être très stimulant… sauf que ces notions sont souvent présentées dans une approche très classique de l’enseignement de la littérature. Je l’ai dit tout à l’heure, on demande aux élèves de retrouver dans le texte ce qui en fait un objet littéraire. Or on le sait bien: on n’a jamais vraiment réussi à identifier de façon définitive ce qui constitue la littérarité d’un texte. Les outils narratologiques peuvent certes soutenir les analyses des textes, mais n’oublions pas un aspect fondamental de la lecture, à savoir le lecteur et l’interaction entre le texte et celui ou celle qui le lit.

Autre point que j’aimerais souligner – notamment à la lumière de la présentation de Claire Detcheverry– c’est la question de la progression. On entend souvent que cette progression doit aller du plus simple au plus complexe. Pourtant, quand on regarde certains parcours de lecture proposés dans les nouveaux moyens d’enseignement romand, notamment celui portant sur un album sans texte à destination du cycle 1, on se rend compte qu’on est loin de la simplicité. A mon sens, certains albums jeunesse, par leur richesse narrative, sont plus denses que des romans lus au secondaire I. Même si ces romans posent aussi des questions intéressantes, ils restent relativement simples sur le plan narratif.

Alors, doit-on vraiment penser la progression selon un axe allant du simple au complexe? Ne pourrait-on pas envisager que les outils narratifs soient les mêmes tout au long de la scolarité? La seule différence résiderait dans le langage utilisé: on n’emploierait pas le terme de prolepse avec des enfants de quatre ans. Pourtant, lorsqu’on observe ce qui se passe en classe, même au tout début de la scolarité, on se rend compte que les élèves saisissent bien les phénomènes. Un enfant de maternelle peut parfaitement dire qu’un récit «commence par la fin». Il ne disposera pas des concepts, mais il aura déjà une forme d’intuition narrative.

L’enjeu serait donc de maintenir une approche articulée entre le texte et le lecteur tout au long de la scolarité, cela sans tomber d’un côté dans une lecture purement subjective centrée sur les émotions, ni de l’autre dans une analyse froide uniquement textuelle. Il s’agit d’aborder les textes narratifs dans leur dimension rhétorique, d’accompagner les élèves dans une réflexion sur la capacité des histoires à affecter ceux qui les reçoivent – ou pour le dire autrement: porter son attention sur le storytelling dont parle James Phelan et sur les effets que ce storytelling produit sur le lecteur.

C’est aussi une manière d’introduire une réflexion éthique - là je pense à Wayne C. Booth – en interrogeant les relations complexes qui se nouent entre l’auteur, le narrateur et le lecteur. Tous ces éléments mériteraient d’être davantage mis en avant: ce sont de vrais outils pour une approche esthétique de la littérature, qui est, je dois l’avouer, mon cheval de bataille.

Enfin, ce que j’ai beaucoup apprécié dans les interventions précédentes – notamment celle d’Yves Renaud ou encore dans les échanges autour des incipit – c’est la place donnée à la production écrite comme outil de compréhension. Catherine Tauveron le disait déjà dans les années 90: faire écrire les élèves les aide à mieux comprendre les mécanismes esthétiques du texte. Produire pour mieux lire, mieux interpréter, mieux apprécier. Et les outils narratologiques peuvent tout à fait servir de leviers dans cette démarche.

Jean-Louis Dufays

Pour ce qui est de la progression, je dirais qu’il s’agit d’abord de tenir compte du fait qu'il y a plusieurs compétences à travailler autour du récit. Les compétences de lecture évidemment, mais aussi les compétences d'écriture, on en a largement parlé cet après-midi, puis il y a aussi les compétences orales: écouter le récit, dire le récit. Donc, ce serait bien qu'une progression tienne compte de ces quatre compétences. C'est le cas dans le nouveau référentiel dont je parlais tout à l’heure. Je vais essayer de vous résumer en quelques mots comment cette progression y est proposée car elle a fait l'objet d'un long travail de co-construction qui m'a semblé très fécond entre des enseignants qui avaient expérimenté des choses et des didacticiens qui avaient fait des recherches autour de la question. Je précise que je n'en parlerai pas de façon totalement neutre, puisque j'ai été consulté par ceux qui ont élaboré ce programme.

Première remarque: la progression envisagée distingue cinq stades de la lecture au long de la scolarité obligatoire. Le premier est le stade du lecteur émergent, qui commence à apprendre à lire en maternelle et au tout début du primaire. Puis vient le stade de l'apprenti lecteur, qui concerne surtout la première année du primaire: l’élève y est à la fois dans le décodage et dans le début du travail de compréhension. Ce faisant, il entre déjà dans le stade du lecteur débutant, où des opérations plus complexes se mettent en place, et dès la deuxième année, il arrive au lecteur en transition, qui se poursuit jusqu’à la quatrième et où il accède déjà à une lecture littéraire. Enfin, en cinquième et sixième primaires commence le cheminement vers le lecteur dit confirmé. Et donc les différentes notions qui relèvent de l’analyse du récit sont associées à ces différents stades de développement de la lecture et aux différents niveaux scolaires.

Plus précisément, les compétences de lecture du récit commencent à être développées à partir de la troisième primaire. Dès ce niveau-là, on demande que les enseignants amènent les élèves à identifier les cinq structures narratives majeures définies par Adam, à savoir les structures narrative, argumentative, descriptive, dialoguée et explicative. De plus, le référentiel se distingue en reliant le travail sur les structures textuelles à la promotion d'une lecture littéraire, qu’il définit par sa double modalité, participative et distanciée: il invite à utiliser le récit d'un côté pour amener l'élève à mieux s'identifier aux situations, à vivre l'émotion d'une tension narrative, à se projeter dans l'histoire –c'est la dimension participative–, et de l'autre pour l'amener à acquérir et à mettre en œuvre des outils d'analyse, en étant capable, comme on l'a vu dans plusieurs des interventions de cet après-midi, de déjà nommer les éléments de construction du sens et du récit qui se mettent en place.

Donc, dès l'enseignement primaire, on a cette lecture littéraire qui est préconisée à propos des cinq structures génériques et en lien avec deux productions écrites qui sont demandées. Les productions attendues se complexifient ensuite au fil de la scolarité. Au secondaire, on demande que l'élève soit capable de résumer un court texte narratif et de résumer oralement un court texte narratif et de rédiger un court récit de fiction à partir d'illustrations, puis il va falloir résumer à l'écrit. Le texte sera de plus en plus substantiel, de plus en plus long. À partir de la troisième secondaire, l'élève est amené à utiliser le récit pour relater une rencontre avec une œuvre culturelle. Donc le récit ne sert plus seulement à travailler la lecture ou l'écriture de la fiction, mais aussi à relater une expérience vécue, une expérience culturelle en l'occurrence. Il sert aussi de matrice pour la réécriture (sous la forme d'amplification, de recomposition ou de transposition) de récits de fiction. S’affiche ainsi un souci de distiller au fil des années, dès la troisième primaire et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, des compétences spécifiques.

Par ailleurs, la boîte à outils narratologique va progressivement s'enrichir. Dès la troisième primaire, on parle déjà d'identifier le narrateur, et puis, au fil des trois premières années du secondaire, on intègre de plus en plus d'éléments, la gestion de la temporalité et du rythme narratifs, les notions de récits parallèles et enchâssés, les différents types de focalisation, toutes ces notions inspirées de la narratologie sont explicitement intégrées dans la progression. Au cours des trois dernières années du secondaire, les outils narratologiques sont davantage présupposés comme étant déjà maitrisés, et la lecture des textes littéraires, qui doit à ce moment-là aboutir à des réécritures créatives et à l'explicitation d'une relation critique à l'œuvre, s'appuie sur des outils, notamment narratologiques, mais qui ne sont plus détaillés.

Telle est donc la progression en matière de compétences narratives qui est actuellement préconisée en Belgique francophone. Comme elle vient seulement d’être établie, il est trop tôt pour en mesurer les effets, mais elle a le mérite d’être assez précise et de résulter d’un dialogue avec des enseignants de terrain.

Nathalie Denizot

Je ne suis pas sûre de pouvoir véritablement répondre à cette question, d’abord parce que contrairement à la Belgique, les programmes français actuels sont assez peu détaillés et ne parlent pas explicitement de narratologie. Cela dit, je trouve vraiment intéressant de réfléchir aux types de progression possibles en la matière, et il est clair que ce qui est intéressant pour les notions narratologiques –comme pour bien d’autres objets de la discipline–, c’est d’envisager une progression spiralaire, qui vise des approfondissements successifs d’un même objet et qui procède par reprises et complexification - et non pas une progression linéaire. Qu’est-ce qui serait en effet «plus simple» dans les savoirs narratologiques, et que serait la «base» en narratologie?

Par ailleurs, plutôt que de chercher à opérer des progressions a priori, qui risquent de faire des outils narratologiques non plus tant justement des outils que des contenus à enseigner pour eux-mêmes (c’est une dérive souvent identifiée pour les savoirs grammaticaux), ne pourrait-on pas, comme le suggèrent justement certains didacticiens de la grammaire pour leur domaine, identifier un (très petit) noyau dur de savoirs métatextuels indispensables, et les affiner selon les niveaux mais surtout selon les textes? La notion de narrateur, par exemple, gagnerait sans doute beaucoup à une telle approche spiralaire.

Cela permettrait aussi de découpler l’appropriation du métalangage et l’appropriation des concepts, qui sont deux choses bien différentes et qu’on a parfois tendance à mélanger. Certes, il peut y avoir un vrai plaisir, même pour certains élèves, à affiner la terminologie, à distinguer «homodiégétique», «hétérodiégétique», etc. Mais est-ce que c’est un apprentissage indispensable? Je n’en suis pas sûre. On peut très bien savoir ce qu’est la prolepse ou l’analepse sans connaitre la terminologie narratologique, et cela vaut sans doute pour un certain nombre de notions. Introduisons-les de manière raisonnée et complexifions la terminologie au fur et à mesure que la lecture des textes va demander des interprétations de plus en plus fines et que les textes eux-mêmes se complexifient. Il ne faut pas oublier, comme le rappelait Alain Rabatel dans ce colloque, que tout cela doit rester au service du sens, de l'interprétation du texte. Les concepts et la terminologie sont des outils de lecture des textes avant d’être des objets d’enseignement et d’apprentissage.

Jean-François Boutin

Je vais répondre aux deux questions de cette question. La première question est très intéressante parce qu'elle nous force à constater que si on regarde en termes de progression actuelle, on reconduit dans les instructions québécoises à venir, qui devraient être en application soit à la rentrée 2025 ou plus tard à la rentrée 2026, ce qu'il y avait déjà. Il y a toutefois la disparition de la fameuse compétence «interpréter des textes littéraires» au primaire parce que la pression est venue des enseignants et enseignantes qui disaient qu'ils ne savaient pas quoi en faire... Donc vous voyez que là, on évacue quand même une partie importante de l'expérience de la fiction. On l'intègre toutefois dans les deux autres compétences -lecture et écriture- et on essaie même de l'intégrer dans l'oral, ce qui est quand même intéressant, notamment l'oral qui pourrait tendre vers la fiction. On peut penser aux balados/podcasts. Donc là, il y a une ouverture qui est intéressante. Au Québec aussi, il faut dire qu'au secondaire, il y a une pression très forte générée par l'épreuve uniforme de fin de cycle, l'épreuve de fin d'année. Les enseignants et enseignantes passent un temps fou à préparer leurs élèves à réaliser une épreuve qui est toujours organisée autour d'un type de texte particulier. Et le seul moment où on travaille systématiquement le texte narratif, c'est en troisième secondaire. Donc, vous voyez que c'est là que se concentrent beaucoup les éléments que j'oserais appeler de narratologie, qui sont davantage abordés de façon explicite en classe de français.

Maintenant, pour la deuxième partie de la question, si on se met à rêver, et là j'endosse totalement les propos de Nathalie Denizot, moi aussi j’aimerais garder mon espace critique par rapport à ce qui est proposé par le ministère de l’Éducation chez nous au Québec. Moi, je n'ajouterais rien de plus à ce que Nathalie a dit. Je pense que ça fait grand sens. Ce que j'aimerais simplement évoquer davantage, c'est qu’on a beaucoup de résultats sur les pratiques culturelles des jeunes du Québec et de l’Amérique du Nord. On s'aperçoit que les jeunes, les élèves, les adolescents, les enfants qui fréquentent l'école au Québec sont de très grands amateurs de fiction. Mais pas la fiction qu'on connaît, qui s'est instituée au fil du temps, qui est scolarisée. Ils sont dans des horizons de fiction qui sont même parfois difficiles à accepter pour des spécialistes et l'école, malheureusement, au Québec, prend très peu en considération cette dimension-là. Je pense par exemple aux univers de fan fiction, je pense aux univers de la transfiction, évidemment, le cosplay, la pratique du jeu vidéo, qui est extrêmement populaire, la consommation pratique du manga, etc. Il y a chez nous une effervescence, présentement, il y a manifestement un besoin de s'évader un peu du réel, qui est très présent et fort documenté, statistiquement parlant. Or il y a un fossé avec l'école qui ne prend pas cela en considération. Je pense que c'est là que ça fait mal parce que les élèves en viennent à considérer, par exemple, le conte comme un genre scolaire, comme une forme scolaire, alors que lorsqu'ils vont lire un conte de Tolkien, ils n'auront pas l'impression d'être dans un conte, ils vont avoir l'impression d'être ailleurs en imaginaire. Alors là, il y a, je ne dirais pas un dérapage, mais en tout cas, il y a une discordance assez forte. Et ça me préoccupe énormément. Je souhaiterais qu'on rapproche ces deux univers-là, l'univers des pratiques informelles et celui des pratiques scolaires. On a pourtant essayé de faire bouger les choses...

Raphaël Baroni

Enfin voici ma dernière question: selon vous, à quelles élaborations didactiques faudrait-il procéder aujourd’hui pour que la théorie du récit puisse (re)devenir une ressource pour l’enseignement du français? Quelles approches ou notions vous semblent les plus utiles? Quels sont les principaux obstacles à relever et les principaux dangers à éviter?

Chloé Gabathuler

Je partage entièrement l’avis de Jean-François Boutin. Pour moi, il est essentiel de prendre en compte les pratiques culturelles des élèves. On sait théoriquement qu’il faut partir des élèves, mais dans la réalité –notamment lors d’évaluations–, ce principe reste encore trop peu appliqué.

Les élèves baignent constamment dans des formes narratives: jeux vidéo, mangas, réseaux sociaux… Je pense à TikTok, par exemple. Ces vidéos utilisent souvent certains procédés narratologiques pour pouvoir susciter le plus d’effet possible sur l’audience. Il me semble donc fondamental de partir de ces pratiques-là. Cela peut surprendre ou heurter, mais pourquoi commencer directement par Balzac? On peut tout à fait établir des ponts vers les textes littéraires du secondaire 1 ou 2, à condition de partir d’abord de l’univers et des pratiques culturels des élèves.

Déjà à l’époque –lointaine!– où j’enseignais au secondaire à Genève, je m’appuyais sur des extraits de films pour aborder certaines notions narratologiques. À défaut des outils numériques d’aujourd’hui, on avait déjà besoin du visuel pour faire passer certaines notions. C’est pour ça que le travail évoqué tout à l’heure par Claire Detcheverry me semble si riche: il permet aux élèves de se focaliser d’abord sur l’image et son langage propre, ce qui est loin d’être simple, mais qui propose une autre porte d’entrée probablement plus accessible pour les élèves fragiles ou en difficulté de lecture. Toutefois, il reste à penser le passage entre ces deux modes sémiotiques. Les outils narratologiques pourraient bien servir de charnière entre ces deux modes d’expressions.

Par ailleurs, pour citer de mémoire Raphaël Baroni, l’approche narratologique met en lumière des dispositifs rhétoriques qui ont le pouvoir –ou non– d’orienter et d’affecter le lecteur. Cette approche et les différentes notions ou concepts qu’elle propose pourraient constituer, selon moi, une clef d’articulation entre les différentes dimensions du français (compréhension, réception, production) en offrant une forme de stabilité conceptuelle qu’on peut retrouver à chaque étape du travail avec les élèves.

Et même si l’on se place uniquement du point de vue de la réception, ces outils permettent justement d’éviter l’écueil d’une lecture purement subjective, comme l’a souligné Nathalie Denizot –je la rejoins tout à fait là-dessus. L’école est un espace social au sein duquel l’expression personnelle, idiosyncrasique, y gagne à être structurée. Cela me fait penser aux travaux de Marion Sauvaire, mais surtout à ceux de Lev Vygotski à partir desquelles j’ai développé cette idée de double mouvement vers soi et vers le texte. C’est-à-dire cette capacité qu’on cherche à développer chez les élèves à porter attention à ce qui se passe en eux pendant la lecture tout en étant capables de revenir au texte toujours avec attention et de pointer certaines de ses spécificités responsables de tels ou tels effets. Et c’est précisément ce que permet la nouvelle narratologie: articuler cette tension entre subjectivité et analyse textuelle, entre résonance intime et partage de significations avec les pairs. Il me semble que ce double mouvement est un moteur puissant de transformation sur le plan développemental.

Enfin, j’aimerais évoquer un point qu’on n’a pas abordé: celui des capacités transversales dans le PER. On nous demande aujourd’hui de les intégrer dans nos cours de didactique du français. Parmi elles, il y a notamment la pensée créatrice. Il me semble que c’est une formidable opportunité –une sorte d’alibi pédagogique– pour revisiter ce que l’on enseigne et ce que l’on transmet aux futur·es enseignant·es. Ce pourrait être l'occasion de démontrer l’utilité des outils narratologique (parmi d’autres) dans le développement de la pensée créatrice et de l’imagination.

Jean-Louis Dufays

Je vais peut-être commencer par la fin de ta question où tu demandais s'il y avait des dangers qui me semblaient être à éviter. Il me semble d’abord qu'il faut peut-être observer les mésusages qui ont pu être faits de la narratologie, en tenant compte notamment de la thèse de Luc Mahieu, qui nous permet de voir un certain nombre de remarques qui sont faites par des enseignants eux-mêmes ou par des chercheurs en didactique. Cela étant, je vois quatre problèmes qu'il s'agirait autant que possible d'éviter.

Le premier, ce serait celui de la naturalisation de la narratologie et de ses outils: il s’agirait de ne pas considérer que ceux-ci vont de soi. On a assez dit combien la trop grande évidence accordée au schéma narratif, pour ne citer que lui, a posé des tas de problèmes. Ça fait maintenant trente ans que Catherine Tauveron a signalé qu'il y avait d'autres manières de travailler les récits dès l'enseignement primaire. Donc la naturalisation me paraît un premier problème, et il va de pair avec celui de l'enseignement implicite: trop souvent, on suppose que des notions narratologiques ont été enseignées les années précédentes alors qu’elles ne l'ont pas été, ou du moins pas de la façon que l’on croyait

Le deuxième problème, ce serait la dilution des outils narratologiques ou leur évitement, c'est-à-dire le fait de les utiliser de manière floue. Tant mieux si on fait preuve de souplesse et de créativité dans leur usage, mais il me semble qu'ils requièrent aussi un minimum de rigueur, et c'est tout l'objet de ce colloque d'avoir justement essayé d'un peu remettre cette rigueur-là au premier plan. Donc, ce serait pour moi un rôle du chercheur d'essayer d'être attentif à ce que, quand on emploie les mots focalisation, narrateur, point de vue, schéma narratif ou actantiel, on essaye de le faire avec une certaine précision et avec un certain sens critique et qu'on essaie d'instiller aussi ce sens critique dans le travail même des enseignants.

Le troisième risque, qui est proche du deuxième, ce serait l'atomisation des outils narratologiques, le fait de les travailler de façon isolée, trop morcelée, sans penser à leur intégration dans un ensemble qui fait sens.

Enfin, le quatrième danger, à mon sens, ce serait celui de l'autonomisation trop grande de la narratologie, la tendance à travailler les récits uniquement sous cet angle-là, d'en faire l'unique ou le principal angle de travail pour analyser les textes. Par contraste, comme je l’évoquais tout à l'heure, certains programmes aujourd'hui insistent beaucoup sur l'importance d’aborder les récits en travaillant les différentes modalités et postures de la lecture littéraire. Il me semble que l'intégration de la narratologie, mais aussi des approches sociologique, institutionnelle, intertextuelle et autres, dans cette conception souple et dialectique de la lecture conçue comme un va-et-vient entre distanciation et participation serait un garde-fou qui permettrait d’éviter une autonomisation trop grande de certains outils, quels qu’ils soient, et partant une nouvelle dérive qui risquerait de hérisser certains observateurs.

Pour répondre à ces dangers, quelles seraient pour moi des priorités à travailler? Je vais tout d’abord avancer dans le sens de ce qui vient d'être dit par mes collègues: il me semble essentiel de travailler le récit dans la diversité de ses formes actuelles, de ses réalisations discursives actuelles, pas seulement littéraires et pas seulement traditionnelles, mais à travers la BD, le cinéma, les séries, le théâtre, la poésie, le jeu vidéo, les différentes formes de narrativité que les élèves utilisent, auxquelles ils recourent dans leur vie quotidienne. Ces différentes formes du récit sont en effet des éléments constitutifs de la culture contemporaine, me semble-t-il, et elles ne relèvent pas seulement de la culture des jeunes, mais plus largement de la culture médiatique, des différentes formes de rapports aux objets culturels. Cela me semblerait vraiment important que les classes de français s'ouvrent davantage à cette diversité des formes de récits. En même temps, elles gagneraient à s'interroger sur les enjeux de ces formes de récits, sur la place du storytelling, qui est peut-être une manifestation médiatique et politique de cette place croissante accordée au récit. Cela vaudrait la peine qu'on s'interroge sur la place que prend le récit comme genre parfois un peu totalitaire, et qu'on se demande s'il n'y a pas d'autres manières de penser le rapport au sens, le rapport à l'identité, le rapport au monde. On sait que la notion d'identité narrative a été fortement mise en évidence par Ricoeur, mais il y a aussi peut-être une identité argumentative, une identité poétique, une identité dialoguée: il n'y a pas que le narratif comme entrée. Je pense que ces questions-là ne sont pas que des questions d'universitaires, de chercheurs, d'intellectuels: elles auraient aussi éminemment leur place dans l’enseignement secondaire. Je plaiderais donc volontiers pour qu’une élaboration didactique à venir intègre cette visée un peu plus large du rapport au récit en l’abordant de manière critique.

Pour terminer, il y a des notions qui me semblent essentielles et qui sont encore très peu présentes dans les manuels ainsi que dans les préconisations officielles. Il y a d’abord l'apport de cette «nouvelle narratologie» dont Raphaël est peut-être le porte-parole le plus éminent. Pour moi, les notions de mise en intrigue et de tension narrative, mais aussi les différentes formes de nœuds narratifs -la catastrophe, le conflit, l'action planifiée- constituent des outils extrêmement opératoires que je travaille avec mes étudiants de l'université depuis une quinzaine d'années parce qu'elles offrent une entrée qui fait sens dans les textes narratifs.

J’évoquerai ensuite tout le travail possible sur les blancs du texte, cette notion que j'avais un peu travaillée à l'époque de ma thèse (Dufays 2010: 155-158)2. On peut aussi appeler cela les lieux d'indétermination, les lieux de résistance, et cela intègre les phénomènes d’ambiguïté et d'ambivalence, les ellipses, ce que le texte ne dit pas, et les résidus, ces passages qui ont l'air de ne servir à rien. Dans les récits on en a constamment, j'en avais fait une petite typologie à l’époque. Il me semble que ce travail sur les blancs serait extrêmement utile pour travailler les difficultés de lecture avec les élèves qui sont parfois bloqués devant des textes narratifs et qui disent: «Mais là, je ne comprends pas, qu'est-ce que le texte a voulu dire?» Pourquoi ne pas partir de ce repérage de ces blancs, de ces indéterminations? Cela permettrait de les nommer et d’en faire des outils d'analyse plutôt que les considérer comme des implicites, ce qui contribue à bloquer le rapport au texte.

Et puis enfin, vous ne serez pas étonnés si vous connaissez un petit peu mes travaux, de savoir que, pour moi, travailler le récit, ça suppose aussi de travailler autour des formes instituées des récits et donc les stéréotypies, qu'elles soient d'ordre micro-textuel, d'ordre narratif ou thématique ou d'ordre idéologique. Pour moi, le récit est le lieu privilégié pour travailler la stéréotypie, et en retour, la stéréotypie est un outil privilégié pour s'approprier de manière critique le rapport au récit.

Nathalie Denizot

Je vais répondre un petit peu à côté, parce que je ne sais pas vraiment quelle «élaboration didactique» il faudrait faire pour les savoirs narratologiques. Mais je trouve très intéressant que soit repris ce concept d’élaboration didactique proposé par Jean-François Halté, qui s’inscrit dans une vision praxéologique de la didactique: il s’agit, écrit Halté dans son article de 1998, de redonner à l’enseignant son rôle et sa place de protagoniste essentiel, en tant que cet enseignant va donner du sens à la transposition en «recontextualis[ant] [l]es savoirs de manière efficace» (1998: 191). Et c’est bien le projet d’enseignement qui prime: «Ce n’est pas parce qu’un savoir savant est disponible et enseignable qu’il est (doit être) enseigné: c’est parce que tel projet didactique est poursuivi que tel concept issu de telle théorie est élu et transposé» (1998: 192). Cela fait écho à ce qu’on a déjà dit plusieurs fois au cours de ces journées: c’est l’usage qui prime, et les savoirs narratologiques doivent être au service de la lecture des textes, et pas l’inverse.

En fait, pour Halté, l’élaboration didactique est du ressort des enseignants, dans un contexte (les années 1980-1990, le bouillonnement de l’INRP, les collectifs de Repères ou de Pratiques) où les didacticiens travaillent avec les enseignants pour renouveler l’enseignement du français. Et en tant que «méthodologie implicationniste», pour reprendre son expression (1998: 191), elle implique, relativement aux savoirs, des conséquences qui sans doute ne ravissent pas les spécialistes des «savoirs savants», puisqu’il faut savoir renoncer à une forme de «pureté» (pour reprendre le terme d’Halté, que je m’autorise ici à citer un peu plus longuement):

L’élaboration didactique des savoirs, parce qu’elle implique (et également par cela qu’elle implique), produit des objets d’enseignement qui n’ont pas la pureté, le tranchant, des objets scientifiques, ni, non plus, la fluidité des objets sociaux: ce sont des objets du meilleur compromis possible. (Halté 1992: 122).

Et en effet, ce que tous les travaux depuis plusieurs décennies sur la construction des savoirs scolaires nous apprennent, c’est que les savoirs scolaires ne sont pas –ne peuvent pas être– «purs». Pour ma part, je parlerai sans doute après Chervel du rôle créateur de l’école, qui ne se contente pas de relayer ou de transposer des savoirs forgés en dehors d’elle, mais qui les reconstruit, les reconfigure, pour «fabriquer de l’enseignable ».

Que faire alors? Évidemment, comme Halté et ses amis du collectif Pratiques, ou comme tous ces didacticiens de cette génération, il faudrait non seulement intervenir en formation initiale (à l’université comme dans les instituts de formation des enseignants), mais aussi (et surtout?) en formation continue des enseignants –ce qui en France devient plus compliqué parce que la formation continue relève actuellement davantage du rectorat et des inspecteurs que des Inspé et de la recherche universitaire. Peut-être, comme Dumortier, Reuter, et quelques autres, il faudrait produire de nouveaux usuels, mais des usuels un peu différents, qui aident à comprendre les enjeux, les débats, qui ne figent pas des notions prêtes à l’emploi et qui s’adressent à l’intelligence des enseignant·es ou des formateurs et des formatrices, à leur culture sans doute déjà étendue sur ces questions, sans les prendre pour des élèves avec des reformulations dépersonnalisées. Non pas seulement définir les différents types de «narrateur» ou de «points de vue», mais distinguer les apports des différents théoriciens, les points de tension aussi. Il manque, me semble-t-il, la strate intermédiaire entre les manuels pour les élèves et les travaux des spécialistes. Enfin, comme Petitjean avec ses collègues de Pratiques, et bien d’autres, il faut peut-être aussi prendre sa part dans l’élaboration des manuels.

Dans tous les cas, ce qui me semble essentiel est de garder à l’esprit que si les didacticien·nes et les narratologues peuvent faire quelque chose, ce n’est surtout pas dire aux enseignant·es ce qu’il faut enseigner... Mais on peut aider les enseignant·es à choisir les notions les plus utiles et les plus opérantes pour interpréter les textes, à objectiver et à interroger les démarches ou les dispositifs, à en analyser les intérêts mais aussi les limites, à partir de données construites, pour dépasser les simples témoignages de «bonnes pratiques».

En fait, il me semble qu’il serait vraiment intéressant et utile pour tout le monde (didacticien·nes, narratologues et enseignant·es du second degré) de prolonger le travail par une ou des recherches collaboratives, pour partir des questions et des impasses telles qu’elles se présentent dans les classes, et ré-élaborer/re-construire avec les enseignant·es la boite à outils dont eux et leurs élèves ont besoin –voire, pourquoi pas, élaborer avec eux le manuel ou l’usuel dont ils auraient besoin.

Jean-François Boutin

Je dois faire une digression vers la formation continue, parce que c'est trop tentant, c'est trop «alléchant». Je pense que chez nous, au Québec, on adhère encore trop fortement au mythe que la transformation des pratiques dans les milieux scolaires vient par la relève, donc par les enseignants qu'on forme à l'université. Et c'est ce qui fait qu'on délaisse complètement la formation continue alors que je suis de plus en plus convaincu que c'est par l'inverse qu'on pourra transformer. Il va falloir se donner les moyens et ça veut dire les sous notamment pour aller jouer sur les représentations, les pratiques des maîtres actuels qui ont 20, 25 ans, 30 ans de pratique derrière eux parce qu’il n'y a qu'une reproduction, il y a un élan, oui, initial, mais qui s'éteint très rapidement.

Je pense qu'on a besoin, il me semble en tout cas, de quatre approches que je vous propose. Je crois qu'on a besoin d'une approche inductive de la narratologie. Partons des pratiques de réception, production de la fiction narrative des élèves, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais aussi partons des pratiques scolarisées, des pratiques qui sont bien inscrites dans les inscriptions officielles en français, qui sont liées à la narratologie. Il ne faut pas évacuer, au contraire, pour découvrir progressivement la boîte à outils de la narratologie rénovée. Ça a été fait chez nous au Québec en didactique de la grammaire. On a amené tout un pan du corps enseignant à changer son rapport à l'enseignement de la grammaire. On est passé, sous l'impulsion des travaux de Suzanne Chartrand, qui a vraiment milité fortement là-dessus, à une posture beaucoup plus inductive. Alors pourquoi pas la même chose pour la narratologie? Moi, en tout cas, je pense qu'on peut commencer dans un futur projet de recherche, dans un prolongement de dix ans, on peut commencer à penser à ça.

Autre chose, je pense qu'on a besoin d'une approche communautaire de la narratologie. Et là, je pense, là, j'évoque évidemment Stanley Fish et à son principe de communauté, d'interprétation. Je pense que ça a été évacué un peu trop rapidement pour toutes sortes de raisons, notamment idéologiques liées, par exemple, à la montée du socioconstructivisme. En tout cas, chez nous, il y a eu des réactions fortes. Ça a été mal compris aussi. Or, présentement, les jeunes se réseautent comme jamais. Le réseau, ce n'est même plus un concept, c'est une façon de vivre. Déployons cette forme d'échange par réseautage autour de notre rapport à la fiction. En tout cas, moi, je pense qu'il y a là une piste intéressante pour l'école.

Une autre piste qui me semble incontournable, c'est l'approche des imaginaires contemporains, telle qu'elle est promulguée par Bertrand Gervais, et qui permet d'ancrer assez paradoxalement la rencontre de la fiction narrative dans le réel. Cette rencontre-là, elle donne tellement de sens à l'expérience humaine et individuelle et je pense que de voir ça de façon un peu plus globale, de voir la fiction comme étant quelque chose qui appartient à un tout plus grand qui s'appellerait l'imaginaire collectif et l'imaginaire individuel. En tout cas, il y a là des pistes de réflexion très intéressantes. Je vous recommande notamment son dernier ouvrage, qui est paru et porte là-dessus.

Et je pense enfin et surtout, ça a été évoqué par Jean-Louis, ça a été évoqué par Nathalie, qu'on a besoin d'une approche disciplinaire diachronique de la fiction narrative. Depuis les années 1970, il y a eu plein de travaux en didactique de la littérature qui étaient novateurs, qui étaient progressistes, qui étaient respectueux aussi de la tradition, mais qu'on a malheureusement vu passer et qui, n'ayant plus la saveur du jour, sont progressivement disparus. Le plus bel exemple de cela, et moi ce qui me fâche le plus, ce sont les travaux en stéréotypie littéraire que Jean-Louis a menés, qui sont pour moi fondamentaux. Ça fait des années que je milite pour qu'on travaille davantage, au Québec, cette notion-là, comme d’ailleurs la notion de mimesis, et ça demeure sans écho. Pourtant, il y a des résultats empiriques, on a testé, ça fonctionne. Donc retournons voir en didactique de la littérature dans notre patrimoine de savoirs, de dispositifs et d'expériences, les choses qui peuvent vraiment fonctionner en contexte contemporain. Je pense que là, on peut penser à une intégration beaucoup plus naturelle de la narratologie, non plus comme discipline scientifique de la fiction, mais plutôt comme des clés qui nous permettent de mieux comprendre pourquoi on en a tant besoin au quotidien. Et quand je dis «nous », je pense aux jeunes et moins jeunes...

Et je dirais qu'ensuite, juste pour terminer, oui à la recherche-action, oui à la recherche collaborative. Par contre, c'est compliqué, c'est complexe. J'ai piloté une recherche où on avait huit projets qu'on accompagnait sur trois ans. On avait huit chantiers de collaboration, huit chantiers de recherche-action. On est parti des besoins des jeunes, on a développé des dispositifs avec les enseignants, on est allé les tester avec les élèves. Les enseignants avaient un statut de chercheur, ce qui était fantastique, et ça a donné de superbes résultats. Le problème, c'est que ça coûte une fortune au gouvernement, et là, je ne pense pas que nos états soient prêts à accentuer le nombre d'enseignants-chercheurs. Pourtant, à l'unanimité, les enseignants qui ont obtenu ce statut-là pendant trois ans, ont métamorphosé leurs pratiques professionnelles parce qu'ils étaient dans ce que Sonya [Florey] appelait ce matin un dialogue de circulation des savoirs et des pratiques. Je pense que ce serait une avenue fantastique, mais il va falloir qu'on milite pour des subsides. Je m'arrête ici, mais je veux juste saluer la richesse de la réflexion au terme du projet Di Narr, parce qu'il y a un rapprochement extrêmement fort qui s'effectue entre ce qu'on pourrait appeler des disciplines, peut-être qui ne semblent pas toujours si proches, mais qui l’ont fondamentalement toujours été.

Références citées

Dufays Jean-Louis (2010), Stéréotype et lecture. Essai sur la réception littéraire, Bruxelles, Peter Lang.

Halté, Jean-François (1998), «L'espace didactique et la transposition », Pratiques, n°97-98, p. 171-192. DOI: https://doi.org/10.3406/prati.1998.2485

Halté, Jean-François (1992), La didactique du français, Paris, PUF.

Pour citer l'article

J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufays, C. Gabathuler et R. Baroni, "La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande", Transpositio, Conversations critiques, 2025http://www.transpositio.org/articles/view/la-narratologie-dans-l-enseignement-du-francais-en-belgique-en-france-au-quebec-et-en-suisse-romande

Enseigner avec la narratologie aujourd’hui ? Retour sur quelques expériences d’enseignement dans divers degrés scolaires en Suisse romande

Le présent dossier regroupe des communications qui rendent compte d’expériences d’enseignement concrètes associées à la narratologie. Il s’agit des actes de l’un des deux volets du colloque organisé dans le cadre du projet DiNarr. qui s’est déroulé à l’Université de Lausanne et à la Haute École pédagogique du Canton de Vaud du 6 au 7 mars 2025. Si le premier volet a été consacré à la définition de notions narratologiques potentiellement utiles à l’enseignement sur un plan théorique (voir le n° 47 des Cahiers de narratologie), le second volet s’est quant à lui intéressé aux manières dont la narratologie a pu être mobilisée dans des classes de différents degrés (primaire, collège, gymnase).

Enseigner avec la narratologie aujourd’hui ? Retour sur quelques expériences d’enseignement dans divers degrés scolaires en Suisse romande

Le présent dossier regroupe des communications qui rendent compte d’expériences d’enseignement concrètes associées à la narratologie. Il s’agit des actes de l’un des deux volets du colloque organisé dans le cadre du projet DiNarr1 qui s’est déroulé à l’Université de Lausanne et à la Haute École pédagogique du Canton de Vaud du 6 au 7 mars 2025. Si le premier volet a été consacré à la définition de notions narratologiques potentiellement utiles à l’enseignement sur un plan théorique (voir le n°47 des Cahiers de narratologie), le second volet s’est quant à lui intéressé aux manières dont la narratologie a pu être mobilisée dans des classes de différents degrés (primaire, collège, gymnase). Ces deux volets du colloque sont ainsi représentatifs de l’un des objectifs premiers du projet DiNarr: créer un espace de dialogue entre des théoricien·nes du récit, des didacticien·nes et des enseignant·es 2. Les communications qui constituent ce numéro sont donc indissociables d’une réflexion plus globale regroupant des acteurs aux fonctions diverses autour d’un même objectif : mieux comprendre la narratologie scolaire d’aujourd’hui pour envisager celle de demain. Elles n’en restent pas moins caractérisées par des enjeux didactiques spécifiques, qui interrogent les processus de transposition didactique (Schneuwly 1995), la transformation des savoirs pour et dans les classes, ainsi que leur circulation possible entre le milieu de la recherche et celui de l’enseignement (sur la circulation des savoirs, voir le dossier n°2 de Transpositio 3). À ce titre, il semble important de problématiser ces deux concepts aux fondements de la didactique du français, afin de cerner les enjeux liés à la narratologie en contexte scolaire.

La transposition didactique : une recontextualisation des savoirs académiques

Pour Schneuwly (1995), le savoir existe d’abord dans le contexte qui a entouré sa construction: il n’existe pas en premier lieu pour être enseigné. Lorsqu’il devient un savoir enseigné, il devient un autre savoir, un savoir apprêté pour un contexte d’enseignement, un degré, des élèves, une classe.

L’une des manières de concevoir la transposition didactique est la suivante: si l’on définit le didactique, objet de la didactique, comme la transmission et diffusion de savoirs et de pratiques, d’ailleurs consubstantiellement liés, dans des institutions spécialisées à cet effet, la transposition didactique en est constitutive, avec le système didactique. Les savoirs et pratiques sont en effet transportés de là où ils sont utilisés vers une institution où ils deviennent objets d’enseignement et d’apprentissage. (Schneuwly & Ronveaux 2021)

Ne se réduisant pas à une vulgarisation, une simplification ou un appauvrissement du savoir académique, le savoir transposé didactiquement répond à deux principes: il est modélisé pour le rendre enseignable et apprenable, décomposés en éléments et réorganisés selon une progression, en prenant en considération la nature des savoirs, mais aussi des pratiques et des institutions. Par conséquent, les savoirs académiques n’ont pas vocation à être reproduits fidèlement en classe: ils se transforment et prennent une autre signification en contexte scolaire, dans un processus souvent décrit comme un mouvement de décontextualisation et recontextualisation. Les concepts issus de la narratologie ont connu des transpositions didactiques variées, dont on lit les effets aujourd’hui avec du recul, en reconnaissant leurs apports pour les apprentissages des élèves, mais également leurs éventuels freins à l’apprentissage, dus à une transposition didactique peut-être incomplète ou à reconsidérer.

La circulation des savoirs entre recherche et enseignement: constats et pistes

Dans les écrits scientifiques rédigés par les didacticien·nes du français, émerge un consensus autour d’une double portée de la discipline : théorique et pragmatique.

À propos de l’analyse des situations scolaires, la didacticienne Élisabeth Nonnon soulignait déjà en 1990 la nécessité d’interroger les rapports qui existent entre, d’un côté, les modèles théoriques construits pour rendre compte de la pratique enseignante et, de l’autre, la réalité́ de cette pratique et les enjeux de son fonctionnement. Bertrand Daunay et Yves Reuter rappellent quant à eux que «l’émergence de la didactique du français s’est faite sous le signe d’une double tension […]entre une inscription dans la pratique et une exigence théorique» (2008: §6). Claudine Garcia-Debanc (2008) insiste sur l’articulation de la recherche en didactique du français avec l’institution scolaire et s’interroge sur la diffusion de ses résultats dans la communauté enseignante. Bernard Schneuwly (2014) rappelle que la didactique du français a pour objet la transmission de savoirs dans des institutions spécialisées à cet effet, précisant que le terme «savoirs» renvoie toujours également à des savoir-faire. La didactique du français se voit donc attribuer le rôle moteur de coordination des savoirs issus des différentes disciplines constitutives. Le thème de l’articulation entre théories et pratiques apparait donc comme fondamental dans les discours qui interrogent la nature même de la didactique du français, sa constitution comme une discipline scientifique et ses liens avec la profession d’enseignant·e. Cette double visée n’est pas spécifique à la didactique du français, mais rassemble les disciplines parentes des sciences de l’éducation. À ce titre, l’anthropologue Margaret Eisenhart posait de manière claire la nécessité d’une validation à la fois scientifique et pratique:

Dans le domaine de l'éducation, la recherche doit être pertinente sur le plan pratique et scientifiquement rigoureuse. Les modèles de recherche les plus élégants et les plus sophistiqués peuvent facilement aboutir à un échec si les résultats ne sont pas compréhensibles par les praticiens, ne sont pas pertinents pour la pratique ou ne peuvent être mis en œuvre. (Eisenhart 2005: 57, notre traduction)

Or, si l’on examine les usages que font les enseignant·es de la recherche en sciences de l’éducation et en didactique, les résultats sont sans appel : « les résultats des recherches en didactique semblent […] réservés aux didacticiens eux-mêmes qui les produisent, en vue de les réinvestir dans d’autres recherches » (Lenoir 2000: 193). Les enseignant·es consommeraient peu de travaux de recherches en didactique, et corollairement, ces derniers ne conduiraient guère à faire évoluer les pratiques scolaires. C’est le constat que Chartrand et Lord élaborent à la suite de la recherche ELEF portant sur les pratiques d’enseignement de l’écriture et de la grammaire au secondaire québécois:

force est de constater que la recherche en didactique du français n’a pas eu un impact majeur sur l’état de cette discipline, ici. Est-ce à cause des lacunes dans la formation initiale et continue, des stratégies de diffusion, de l’incompatibilité des propositions émanant de ces recherches avec les «habitus» du corps enseignant ou avec les contours de la matrice disciplinaire ou les quatre à la fois? (Chartrand & Lord 2013: 532)

A ces raisons documentées par Chartrand et Lord, s’ajoutent celles définies par Chevallard, pour qui ce faible réinvestissement des travaux de recherche peut être dû à la «tentation académique» qui porte les chercheur·ses «à se penser en surplomb par rapport au monde social qu’ils étudient» et non de s’y positionner en tant qu’un autre type d’acteur·rice (2010: 9). La recherche ignorerait les questions vives des enseignant·es, et leurs véritables besoins. Ou, pis encore, les chercheur·ses comprendraient les besoins des praticien·nes de manière erronée et feraient des interprétations infidèles aux situations problématiques observées dans la classe.

Alors, que faire pour tenter de renouer avec une circulation des savoirs (Dugal et Léziart 2004) entre tous les acteur·rices de la formation: chercheur·ses, formateur·rices, enseignant·es ?

Une première piste a constitué à rapprocher la recherche du terrain: depuis les années 1970, beaucoup de chercheur·es en didactique se sont d’ailleurs tourné·es vers des dispositifs de recherche collaboratifs pour favoriser une dynamique de coopération entre enseignant·es et chercheur·ses dans laquelle «chacun est connaisseur, avec un sens du jeu qui lui est propre» (Sensevy 2001: 680). Différents types de recherche ont été mis en place dans la foulée: recherche-action, ingénierie didactique, design-experiment, design-based research, lesson studies (Dolz & Lacelle 2017).

Parallèlement, dès les années 2000, des recherches descriptives à large échelle se sont multipliées en didactique afin de documenter les pratiques d’enseignement et de formation au plus près de la réalité (Schneuwly & Dolz 2009; Dolz & Gagnon 2018; Ronveaux & Schneuwly 2018; Brunel et al. 2024).