Raphaël Baroni a fait le choix de s’inscrire dans la tradition – aussi glorieuse que délaissée – des théoriciens de la littérature qui conjuguent un intérêt pour de nouvelles formes d’approches du texte littéraire et pour les processus de leur enseignement.

- n°1 Justifier l’enseignement de la littérature

- n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes

- n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature

- n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature

- n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée

- n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives

- n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image

- Sylviane Ahr - Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature

- Bertrand Daunay - Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"

- Judith Émery-Bruneau - D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature

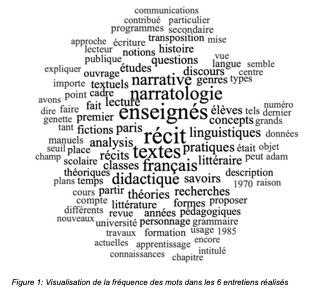

- La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins

Articles récents

- Zeina Hakim & Anne Monnier - Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image

- Jan Baetens - Enseigner Proust illustré

- Daniel Delbrassine - Genres et écriture d’invention: préparer la transposition par la comparaison entre deux formes (BD/roman) d’un récit

- Barbara Hurni-Siegrist - Accompagner des enseignant·es pour parler des illustrations: Le cas du projet «La Fontaine à l’école numérique»

- Anne Monnier, Sylviane Tinembart, Emmanuelle Vollenweider, Anouk Darme-Xu - Les images dans les livres de lecture et les anthologies scolaires (Suisse romande, 1870-1970)

Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"

Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"

Raphaël Baroni a fait le choix de s’inscrire dans la tradition – aussi glorieuse que délaissée – des théoriciens de la littérature qui conjuguent un intérêt pour de nouvelles formes d’approches du texte littéraire et pour les processus de leur enseignement. Son dernier ouvrage, Les Rouages de l’intrigue1, s’emploie ainsi à penser à nouveau frais une question importante pour la théorie littéraire, celle de l’intrigue, tout en interrogeant la possibilité de son traitement scolaire. S’agissant de la réflexion didactique de l’auteur, précisons d’emblée qu’il s’y prend avec une modestie qui montre sa connaissance de la complexité des problèmes en jeu : c’est ce qui le distingue de nombre de littéraires qui, s’aventurant dans les questions de l’école, supposent tout en connaitre sans en rien étudier.

L’intérêt de Baroni pour l’enseignement scolaire de la littérature et son approche didactique est ancien, ce dont témoigne l’intéressant dossier qu’il a dirigé avec Antonio Rodriguez, Les passions en littérature, où se côtoient (plus qu’ils ne discutent à vrai dire) littéraires et didacticiens2. Le nouvel ouvrage poursuit donc une préoccupation constante, que confirment les remerciements liminaires et la préface demandée à Jean-Louis Dufays.

Cette alliance de deux préoccupations théoriques, littéraire et didactique, peut à elle seule laisser entrevoir l’intérêt que trouveront les lecteurs de Transpositio à Rouages de l’intrigue ; mais ce n’est pas la seule : l’ouvrage possède en effet, entre autres vertus, celle de donner une idée la plus claire possible de la conception que l’auteur propose de l’intrigue, reprenant l’essentiel de son magistral ouvrage sur la question, paru dix ans plus tôt3, tout en faisant le choix, par souci de clarté d’exposition et d’efficacité didactique, d’une triple réduction de son approche aux formes verbales, textuelles et littéraires du récit.

L’ouvrage veut aider à comprendre le ressort du plaisir que peut susciter chez le lecteur la tension narrative qui est comme le moteur de l’intrigue d’un récit. Traitant la question en narratologue, Baroni essaie de comprendre comment le récit peut intriguer le lecteur et comment ce dernier peut jouer le jeu de l’intrigue. Reprenant les anciennes théories littéraires et leurs développement récents, il les confronte aux apports d’autres disciplines, principalement la didactique, la philosophie morale et les sciences cognitives, pour expliquer la fonction et le fonctionnement de l’intrigue, dont «l’expérience esthétique» possèderait, selon l’auteur (p. 14), une «valeur anthropologique fondamentale».

Dans son essai de clarification conceptuelle, Baroni fait, dans sa première partie, un tour d’horizon historique des approches théoriques de l’intrigue, pour construire un solide réseau conceptuel qui permet de distinguer configuration du savoir sur les évènements narrés (qui, en donnant sens et forme à l’histoire, crée un effet de concordance dans la lecture) et intrigue, destinée à saisir le lecteur (et qui, par la tension qu’elle instaure, crée un effet de discordance). Cette distinction, établie non comme une dichotomie mais plutôt comme une polarité, fait apparaitre deux modalités de fonctionnement du récit – qui peut s’opérer aussi bien dans les récits fictionnels que factuels ; elle peut se projeter sur une autre distinction, entre récits mimétiques (tendanciellement intrigants) et informatifs (tendanciellement configurants), sachant par ailleurs que ces deux catégories (dont la distinction ne recoupe pas non plus celle entre récits factuels et fictionnels) peuvent bien sûr faire apparaitre (mais de façon tendanciellement variable) configuration et intrigue. La mise en intrigue n’est cependant pas qu’une affaire de stratégie textuelle (qui agence la séquentialité de l’histoire et celle du récit) mais une question d’interaction discursive, où le lecteur doit actualiser les potentialités du texte : le rôle du lecteur – de son interprétation au sens fort du terme – dans le fonctionnement de l’intrigue est l’un des apports principaux de l’approche de Baroni sur la question.

La deuxième des trois parties (dont la centralité est encore soulignée par le fait qu’elle porte le même titre que celui de l’ouvrage) investigue le fonctionnement de l’intrigue. La description des modalités de l’intrigue fait ressortir l’interaction entre la réticence qui s’observe dans la mise en texte de l’histoire et le travail cognitif du lecteur pour déjouer cette réticence afin de se représenter l’histoire, de manière évolutive et toujours un peu surprise : c’est cette interaction qui permet de comprendre l’effet esthétique de la mise en intrigue, sous la forme du suspense ou de la curiosité (il faut noter l’abandon, assez heureux, du concept de « fonction thymique », que proposait l’ouvrage antérieur, pour désigner la dimension affective de ces effets chez le lecteur). Enfin, se plaçant dans une logique fonctionnelle, qui veut identifier quelles fonctions peuvent – au moins virtuellement – remplir telle ou telle forme textuelle ou discursive, Baroni revisite quelques concepts saillants de la narratologie ou de la linguistique de l’énonciation, pour montrer comment les caractéristiques formelles du récit peuvent concourir à la dynamique de la mise en intrigue.

Cette dimension est ce qui fait l’apport le plus original de l’ouvrage par rapport aux travaux précédents de l’auteur, puisqu’elle n’avait pas été traitée dans l’ouvrage de 2007, La Tension narrative. C’est du reste l’intention didactique qui explique cet ajout : car même si Baroni s’abstient à juste titre de faire des propositions concrètes pour la classe, le choix d’articuler des notions nouvelles à celles qui relèvent d’une culture théorique partagée, associé aux analyses de textes proposées dans la troisième partie de l’ouvrage, donne à ses lecteurs les clés nécessaires à la conception d’outils pour penser l’enseignement de la question de l’intrigue. L’analyse de belle facture des textes singuliers choisis (Derborence de Charles Ferdinand Ramuz, Le Roi Cophetua de Julien Gracq, Les Gommes d’Alain Robbe-Grillet) ne sonnent pas comme des applications, mais comme des ouvertures qui interrogent les ressorts de l’intrigue dans ces œuvres, en exploitant les outils théoriques construits mais en les associant à des modalités d’analyses (contextuelles, textuelles, intertextuelles) classiques.

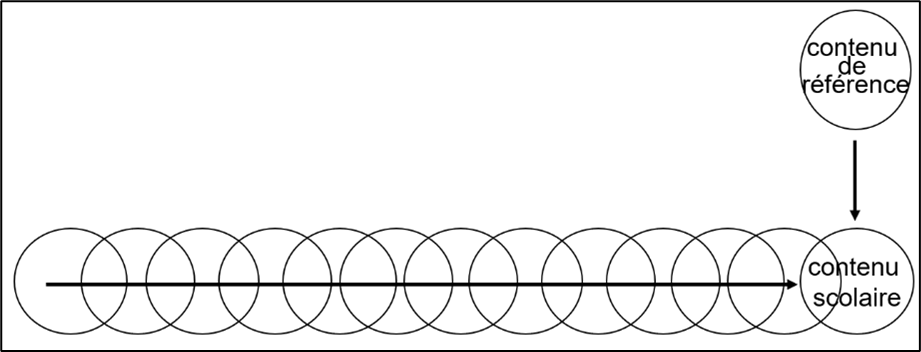

Cette approche de la didactique, qui laisse aux acteurs de l’enseignement la responsabilité de le penser, est aux rebours d’une conception descendante et est l’une des formes que prend l’heureuse modestie de l’auteur en la matière. Pour autant, l’ouvrage n’est pas exempt de traces d’une conception applicationniste de la relation entre les théories littéraire et didactique. On les trouvait en germe dans Les passions en littérature. De la théorie à l’enseignement – dont le titre, comme celui de l’introduction, «Instruire par les émotions : théorie et didactique littéraires», dit assez cette conception d’une application de la théorie à la pratique et d’un cantonnement de la didactique à cette dernière, quand il s’agit de «transformer un propos théorique en une didactique de la littérature», pour reprendre les mots de l’introduction de ce même ouvrage. Dans Les Rouages de l’intrigue, cela se traduit par l’utilisation du syntagme «théorique et didactique» (p. 19), mais aussi par une utilisation abusive de l’expression «transposition didactique» (par exemple p. 19), puisqu’au rebours du concept didactique, élaboré au départ en didactique des mathématiques4et repris ensuite dans d’autres didactiques, il est question ici d’une application pratique de savoirs théoriques, sans égard pour la transformation de nature qu’opère le processus sur ces savoirs.

Peut-être pourrait-on aussi s’interroger sur le choix de reprendre au début du chapitre 2 (sous le titre «Premier et second degrés de la lecture») les dichotomies classiques avancées pour classer les modalités (scolaires ou non) de lecture. Que ces dichotomies aient été et soient encore reprises par des didacticiens (dont certains sont cités ici), n’empêche pas qu’elles reposent sur une fable – que j’avais, sans grand succès, tenté de déconstruire il y a vingt ans5, non pour laisser accroire que ces modalités «se rejoignent dans une conception “postmoderne” de la littérature» (pour reprendre les termes de Baroni, p. 50), mais tout simplement pour faire apparaitre leur inconsistance théorique. Une autre vision dichotomique se donne à voir dans le traitement de l’histoire de la théorie littéraire et de sa destinée scolaire (formalisme vs rhétorique, narratologie classique vs postclassique), dans le but d’opposer une ancienne approche, présentée comme négligente voire méprisante à l’égard de l’intrigue, et une nouvelle qui la revaloriserait. Outre la fonction rhétorique, bien connue dans l’écriture de recherche, d’une telle position dans la construction d’une niche, ce propos semble en fait obéir ici à un topos théorique (assez vivace en didactique) qui privilégie les excès de quelques épigones au détriment du travail de fond des théoriciens les plus marquants, dont une relecture permet d’interroger de telle dichotomies. Du reste, cela est illustré dans l’ouvrage même de Baroni, par les nombreuses citations qui, fussent-elle concédées et minorées, montrent combien les auteurs censés relever de l’ancienne théorie, peuvent aisément concourir à la nouvelle approche. Au point que l’ouvrage apparait finalement presque comme une contre-illustration de cet affichage de rupture : c’est plutôt la normale continuité théorique qui ressort de sa lecture.

Cela n’est pas le moindre gage du sérieux des Rouages de l’intrigue : dans une logique cumulative qui caractérise la pratique scientifique, il capitalise les apports les plus intéressants pour cerner son objet. Il le fait avec l’assurance du théoricien qui pense un objet complexe avec des outils qui ont fait leurs preuves mais qui demandent parfois à être à nouveau aiguisés ; il le fait avec le souci éthique de penser aux possibles usages sociaux (parmi lesquels les usages scolaires) des propositions avancées ; il le fait avec la préoccupation d’intéresser toujours son lecteur en l’intriguant, confirmant une fois de plus l’intuition de Greimas et Landowski selon laquelle les textes théoriques pouvaient être appréhendés comme de «petits récits6»…

Pour citer l'article

Bertrand Daunay, "Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"", Transpositio, Conversations critiques, 2019https://www.transpositio.org/articles/view/recension-baroni-raphael-2017-les-rouages-de-l-intrigue

Voir également :

D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature

Lorsqu’on m’a demandé de jouer le rôle de grand témoin des 19es Rencontres des chercheurs en didactique de la littérature, organisée en Suisse à la Haute École Pédagogique de Lausanne du 21 au 23 juin 2018, la première question que je me suis posée fut : mais quelles sont les caractéristiques du discours d’un grand témoin? Comment préparer, puis réaliser cette prise de parole?

D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature

Lorsqu’on m’a demandé de jouer le rôle de grand témoin des 19es Rencontres des chercheurs en didactique de la littérature, organisée en Suisse à la Haute École Pédagogique de Lausanne du 21 au 23 juin 2018, la première question que je me suis posée fut: mais quelles sont les caractéristiques du discours d’un grand témoin? Comment préparer, puis réaliser cette prise de parole?

À partir de mes expériences passées comme auditrice de grands témoins, j’ai compris qu’il s’agit d’abord de dresser une synthèse, de faire un bilan de ce que j’ai observé pendant ces journées, mais aussi de donner mon point de vue sur ce que j’ai entendu, en fonction de mes connaissances, de mes ignorances, de mes biais, de mes attentes, de ma formation, de ma vision de la recherche en didactique de la littérature...

Nouvelles bifurcations dans le champ de la didactique de la littérature

Ces 19es Rencontres auront été marquées par plus ou moins 41 communications libres ou inscrites dans l’un des trois symposiums, deux tables rondes et trois conférences plénières.

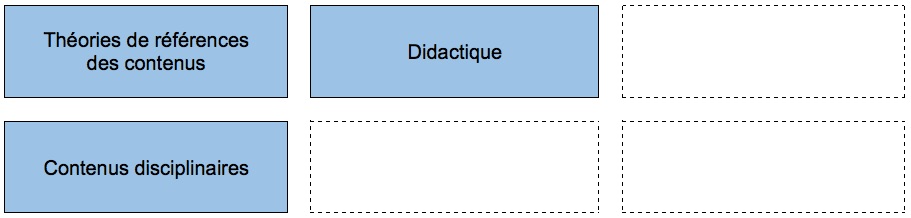

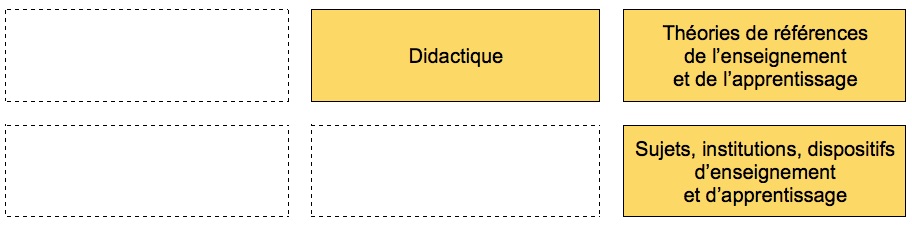

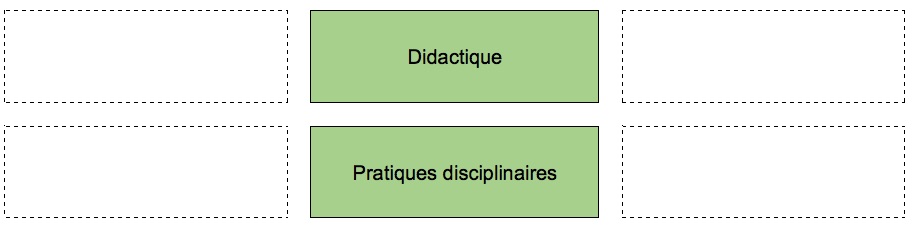

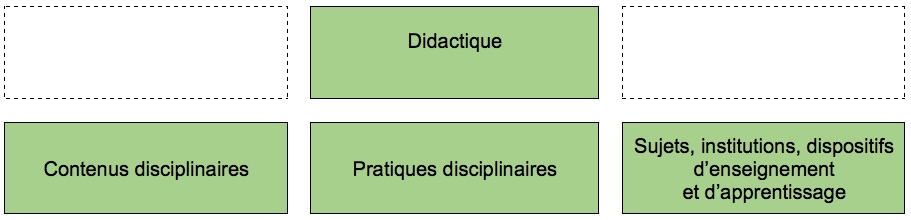

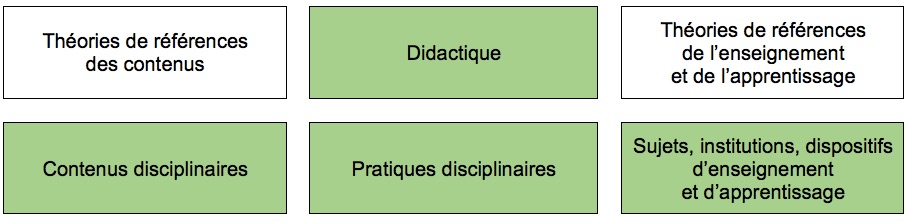

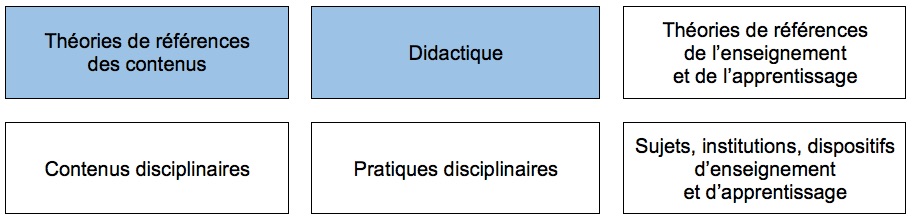

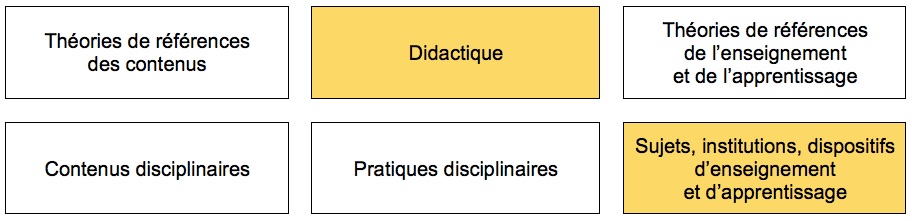

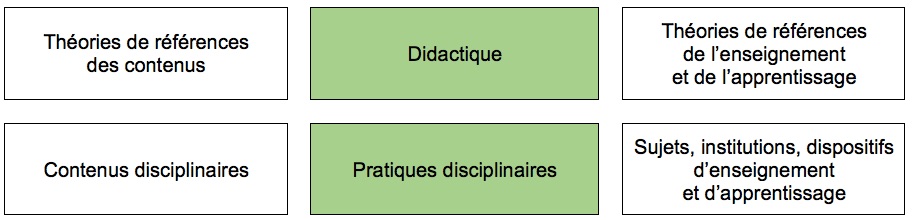

La conférence d’ouverture a été donnée par Bertrand Daunay qui, d’entrée de jeu, a lancé la boutade suivante: «on ne dira rien de neuf sur cette question qui se répète sans cesse et qui remet encore en cause l’identité de notre champ de recherche», à savoir: peut-on considérer la didactique de la littérature comme une véritable discipline alors qu’elle demeure marquée par une triple rupture dans la circulation des savoirs, encore à sens unique, entre les études littéraires et la didactique de la littérature, soit: 1°l’absence de références à la didactique dans le champ des études littéraires; 2°la rareté des discussions sur les théories littéraires que nous reprenons dans nos travaux; 3°et l’autorité que nous semblons encore accorder aux théoriciens plutôt qu’aux didacticiens? Nous sommes donc encore dans une phase d’émergence du champ disciplinaire, a conclu Daunay. Et j’ajouterai, pour aller plus loin, que nos méthodologies et paradigmes de recherche dominants corroborent ce constat (j’y reviendrai).

Pour comprendre comment ont évolué les travaux en didactique de la littérature depuis vingt ans, j’ai procédé à une analyse de contenu de tous les résumés du programme de ces 19es Rencontres et comparé mes résultats à une analyse semblable faite par Bertrand Daunay et Jean-Louis Dufays (2007) il y a une dizaine d’années.

Daunay et Dufays avaient identifié les méthodes de recherche qui ont marqué les cinq premières années des Rencontres des chercheurs en didactique de la littérature (de 2000 à 2005) en analysant les résumés de 157 communications qu’ils ont classés en fonction des types de recherches. Ils étaient arrivés aux mêmes constats que Georgette Pastiaux-Thiriat (qui, elle, en 1997, avait analysé les recherches publiées entre 1970 et 1984 et répertoriées dans la banque de données DAF). Ainsi, Daunay et Dufays ont constaté que les recherches théoriques dominaient (76/1391 – 55%), les recherches descriptives venaient en deuxième position (47/139 – 34%) et les recherches-actions en troisième place (16/139 – 11%). Quant à la recherche expérimentale, le pourcentage en était si faible qu’il n’était pas pris en compte dans les totaux.

Or, avec un thème portant sur la circulation des savoirs entre les recherches et les pratiques, nous assistons forcément à un revirement dans notre champ. En effet, depuis une dizaine d’années, les types de recherche se sont diversifiés; mais, surtout, les recherches de type action/formation/collaborative occupent désormais un espace manifeste dans nos travaux, car sur la quarantaine de communications du programme de ces 19es Rencontres, j’ai globalement relevé 21 recherches descriptives (dont celles de Christophe Ronveaux, de Stéphanie Genre et de Martin Lépine2), 17 recherches action/collaborative (dont celles d’Anne Leclaire-Halté et Luc Maisonneuve, de Florent Biao et Véronique Bourhis), deux recherches théoriques (celles de Raphael Baroni et de François Le Goff) et une recherche expérimentale. Il est donc fascinant et fantastique de constater que nous avons présenté quasiment autant de recherches collaboratives que descriptives, ce qui marque un virement non négligeable par rapport à ce qui s’est fait non seulement lors des 7 premières années des Rencontres, mais depuis près de 45 ans (pour remonter à l’analyse de Pastiaux-Thiriat). Alors à la boutade lancée par Daunay en conférence d’ouverture, je m’opposerai en rétorquant que oui, il y a du neuf dans notre champ de recherche: les types de méthodologie que nous choisissons se diversifient davantage.

Apports des 19es Rencontres

Après avoir travaillé sur des thèmes nourrissant davantage des réflexions littéraires que didactiques dont, à titre d’exemple, les Rencontres de 2017 sur l’altérité, celles de 2012 sur les patrimoines littéraires ou celles de 2008 sur le texte du lecteur, le thème pleinement didactique des 19es Rencontres soulève de nouvelles problématiques dans notre discipline, qui nécessitent de mettre en place des recherches de type action, formation, développement ou collaborative. Quatre nouvelles catégories de recherche ont marqué ces 19es Rencontres:

- les recherches qui ont pour objectif d’évaluer l’influence de la recherche collaborative sur les conceptions professorales, ainsi que sur les fondements épistémologiques sur lesquels ces conceptions reposent, comme les trois communications des membres de l’équipe Pratiques Effectives de la Lecture Analytique dans le Secondaire, en France et en Belgique (PELAS);

- celles qui s’intéressent à la manière dont certains genres (théâtre, poésie, roman, conte, BD) donnent lieu à des lectures, interprétations, usages différents selon la catégorie de récepteurs, comme les sept communications du symposium du Laboratoire de Recherche Interdisciplinaire en Didactique, Education et Formation (LIRDEF);

- les recherches qui décrivent les actions des chercheurs et des enseignants lors de formations continues (comme celles de Marie-Sylvie Claude ou de Suzanne Richard et Jacques Lecavalier);

- les recherches développement, dont les ingénieries didactiques et conceptions de leçons, de séquences d’enseignement ou d’activités (de lecture, d’écriture) sont élaborées conjointement par les chercheurs et les enseignants, ainsi que leur mise en œuvre, l’analyse des démarches expérimentées, l’analyse du travail collectif et des interactions occasionnées, afin de trouver un équilibre entre ce qui fait consensus, dissensus, etc. (comme celles d’Anne Leclaire-Halté et Luc Maisonneuve, de Marion Sauvaire et Stéphanie St-Onge ou de Florent Biao).

Nous pouvons évidemment expliquer cette forte présence des recherches action/collaboratives par le thème du colloque. Pourrait-on penser que ce type de recherche continue de se tailler une place de même importance aux côtés de nos recherches théoriques et descriptives? Qu’elles nous permettent de proposer des innovations à partir de nos observations des pratiques effectives des enseignants, des compétences lectorales, orales ou scripturales des élèves, des corpus enseignés, etc.? Cet engouement récent pour les recherches collaboratives témoigne-t-il d’un intérêt ponctuel qui ne marquera que quelques années de l’histoire de notre jeune discipline? Car, avouons-le, nous sommes encore en train d’explorer ces méthodologies, qui sont autant de propositions de dispositifs d’enseignement novateurs, voire même de formation de ces enseignants que nous jugeons « démunis » d’outils adéquats pour «améliorer leurs pratiques» —expressions que j’ai entendues à plusieurs reprises au fil des interventions. Je suis néanmoins convaincue que nous avons encore beaucoup de travail à faire sur la rigueur avec laquelle nous menons nos recherches. Et par «rigueur», je ne fais pas référence aux seuls critères de scientificité, plus chers aux positivistes, comme la neutralité, l’objectivité, l’universalité ou la vérité ; quand je pense à la rigueur de nos recherches, qualitatives pour la très grande majorité, je pense à notre subjectivité, notre intégrité, notre humilité, notre éthique de la recherche, nos responsabilités de chercheurs…

Deux points aveugles de la didactique actuelle de la littérature

Malgré ces travaux qui dynamisent la recherche en didactique de la littérature, j’ai relevé au moins deux points aveugles de notre champ de recherche: le paradigme de recherche dominant, qui contraste avec d’autres paradigmes parfois oubliés –en tout cas pour le moment; et le rôle crucial des formateurs qui interviennent dans la formation en didactique de la littérature.

Des paradigmes de recherche pas toujours avoués ou assumés

La très grande majorité des travaux de notre champ sont des recherches qualitatives, réalisées sur de petits échantillons, dans un temps plutôt restreint (données souvent recueillies en quelques jours, parfois répartis sur trois ou quatre ans). Nos recherches collaboratives sont ponctuelles et réalisées avec des enseignants généralement motivés, fiers de leurs pratiques d’enseignement, curieux de la recherche. Bref, nous réalisons nos recherches avec des enseignants volontaires, passionnés et ouverts, et plus rarement avec ceux qui en auraient peut-être davantage besoin —ou même l’envie, s’ils se trouvaient dans des contextes plus propices, avec des tâches moins lourdes ou du temps spécifique à disposition. Je pense à ces enseignants travaillant dans des contextes où leur quotidien se confronte à leurs idéaux pédagogiques et didactiques, dont la formation didactique ou littéraire peut nous paraitre limitée, voire insuffisante, ou dont les pratiques littéraires dotées d’autres visées que celles de leur enseignement font plus ou moins partie de leurs habitudes depuis qu’ils enseignent. Comment solliciter ces enseignants et les engager dans nos recherches collaboratives, afin qu’ils puissent mieux nous aider à comprendre leur réalité et qu’ils puissent aussi participer activement à leur formation continue? En d’autres mots, comment, en tant que chercheurs en didactique de la littérature, faire circuler les savoirs, de façon bidirectionnelle, à toutes les classes d’enseignants, pour tout le corps enseignant, et non à un groupe privilégié d’entre eux?

Peu de grandes enquêtes ou de recherches quantitatives ont été présentées lors de ce colloque —faute de moyens financiers, sans doute, pour être en mesure de traiter ces nombreuses données, mais peut-être aussi en raison de nos «choix épistémologiques» (Goigoux, 2001) et, j’ajouterai aussi, de nos choix politiques. Les paradigmes de recherche dominants en didactique de la littérature sont les paradigmes interprétatifs (nous voulons, par exemple, analyser la mise en œuvre d’un dispositif créé avec des enseignants; décrire les effets d’un corpus sur les capacités des élèves à comprendre une œuvre; expliquer l’effet d’une tâche sur le développement de compétences interprétatives). Le paradigme positiviste, au sein duquel on viserait à généraliser nos résultats en nous appuyant sur des données probantes pour prescrire et défendre des pratiques d’enseignement que nous jugerions efficaces en matière de lecture littéraire, par exemple, est un paradigme plutôt marginal dans nos travaux (et je m’en réjouis, car cela nous éloigne d’une uniformisation de la pensée des élèves et d’une normativité des pratiques d’enseignement de la littérature).

Quant aux paradigmes critiques,ils semblent peu affirmés et même absents de nos interventions. Ce sont pourtant ces paradigmes critiques qui forcent à orienter volontairement l’analyse de nos données selon un point de vue sociopolitique assumé et défendu3. Par exemple, pour faire l’analyse des corpus d’œuvres littéraires prescrites ou enseignées au secondaire, il s’agirait d’avoir recours: à la critique marxiste pour comprendre les classes sociales représentées dans les corpus enseignés et les effets que produisent les œuvres dans les représentations de la littérature qu’ont les élèves; ou à la posture féministe pour comprendre le poids du patriarcat sur les genres d’activités scolaires privilégiés par les enseignants; ou au postcolonialisme pour expliquer en quoi les corpus enseignés au Maroc, au Québec, à Haïti ou en Suisse sont fortement dominés par la littérature française, laissant dans l’ombre toutes les autres littératures étrangères, ce qui force à reproduire une vision de l’histoire de la littérature à travers l’histoire des conquérants plutôt que celle des vaincus. Pourtant, nos travaux sur la circulation des savoirs entre les modèles théoriques et les pratiques scolaires devraient nous amener, à mon avis, à ouvrir et à multiplier nos points de vue: ce parti pris influerait sur la manière dont nous analysons nos données et formulons nos conclusions, mais aussi, et surtout, jetterait une lumière neuve sur les conséquences des choix théoriques et méthodologiques que nous privilégions dans nos collaborations avec les enseignants, avec les élèves, avec les formateurs, avec les décideurs… et, plus largement, sur l’enseignement et l’apprentissage de la littérature, de la maternelle à l’université.

Bien honnêtement, ou naïvement, je m’interroge sérieusement sur la question des paradigmes dans les recherches en didactique de la littérature. Nous nous faisons pourtant un devoir d’expliciter les courants théoriques de recherche dans lesquels nous nous inscrivons (par exemple, du côté de la lecture subjective issue de la tradition d’Annie Rouxel ou de Gérard Langlade, ou de la lecture cognitive en poursuivant le travail de Jocelyne Giasson), mais les conséquences de nos choix, souvent idéologiques, sont rarement abordées, affirmées, assumées. Il me semble que nous osons peu explorer les motivations qui sont à l’origine de nos sujets de recherche et comment nous pourrions réfléchir plus en amont aux répercussions de nos choix sur l’apprentissage et, plus largement, sur la société: par exemple, pourquoi devrions-nous investir davantage dans la formation continue en didactique de la littérature –comparativement aux autres champs, comme celui de la psychoéducation ou de l’évaluation? Pourquoi souhaitons-nous faire lire plus de poésie aux enfants, pour en faire quoi en classe et pour former quels types de lecteurs, et de citoyens? Faire de l’ingénierie didactique avec les praticiens valide-t-il davantage nos résultats et, si oui, à quelles autres fins que celle d’être intégrés aux manuels et programmes? Bref, quelles sont les valeurs morales et humaines que nous défendons dans nos recherches, comme l’a déjà avancé Cordonier (2014 : 25)?

Bien que les retombées de nos recherches collaboratives, lors desquelles nous développons, mettons en œuvre, ajustons et validons des dispositifs avec les enseignants, soient nobles (après tout, nous voulons mieux former les élèves et développer davantage leurs compétences, contribuer à la réussite scolaire, mieux outiller les enseignants, innover, etc.), pourquoi développer ces dispositifs, sinon pour les valider et pouvoir les utiliser dans la formation des enseignants, actuels et futurs? Cela ressemble, à s’y méprendre, à une acculturation : on se persuade d’«aider» les enseignants, de leur «montrer» ce qui pourrait marcher, de leur «donner» les moyens d’y arriver —dans l’idée implicite, semble-t-il, qu’ils n’auraient pas pu y parvenir par eux-mêmes sans l’intervention du chercheur… Puis, nous autres didacticiens, nous quittons la classe et laissons les enseignants reproduire ces dispositifs validés ensemble.

Même s’il peut y avoir circulation des savoirs entre quelques enseignants et une équipe de recherche, en quoi cette collaboration transforme-t-elle réellement et, surtout, de façon pérenne ces pratiques des enseignants qui ne semblent guère avoir changé depuis 30 ans (Chartrand et Lord, 2013) —ce que plusieurs d’entre nous ont encore souligné dans leurs interventions? Qu’est-ce qui fait que les enseignants ne peuvent pas, selon plusieurs communications entendues lors de ces Rencontres, prendre par eux-mêmes suffisamment de recul sur leur pratique, avoir le temps de mieux s’informer et s’outiller pour devenir des praticiens-chercheurs affranchis, capables de mettre en place leur propre communauté d’apprentissage professionnelle?

Qu’on le veuille ou non, et même avec notre meilleure volonté, la circulation des savoirs entre les acteurs des recherches de type action/formation/collaborative demeurent encore verticale et alimente une logique de reproduction. Comme chercheurs, nous demeurons en position d’autorité symbolique, puisque nous représentons l’institution universitaire, la figure de l’expert, celle qui porte la posture épistémologique ou l’idéologie. C’est donc pour rendre la circulation des savoirs plus horizontale que je nous encourage, et je m’inclus évidemment, à partager et à discuter davantage de nos faiblesses, de nos biais, de nos limites, de nos inquiétudes, de la manière dont nos propres subjectivités teintent nos analyses; à agir avec humilité, intégrité, éthique, et de continuer à nous auto-évaluer et à coévaluer nos travaux afin d’en connaitre les effets sur le rapport aux savoirs des enseignants, élèves, formateurs, concepteurs de manuels, etc. Bref, à être encore plus conscients et critiques de ce que nous faisons, pour ajouter à notre paradigme interprétatif dominant ce paradigme critique assumé.

Des acteurs à étudier : les formateurs d'enseignants et les chercheurs (nous!)

Les postures que nous valorisons ont forcément des impacts sur la formation en recherche que nous prodiguons à nos étudiants des cycles supérieurs, mais aussi sur notre manière d’agir dans les formations initiales et continues auxquelles nous participons tous en tant que formateurs en didactique de la littérature. Quelles sont nos actions en tant que formateurs et formatrices en didactique de la littérature? Quelles sont les conséquences de nos recherches collaboratives, théoriques et descriptives sur la formation des formateurs? Rappelons qu’il n’y a pas de formation professionnelle spécifique pour devenir formateur en didactique de la littérature, sinon d’être doctorant ou d’avoir soutenu une thèse en lettres ou en didactique. Or, nos parcours sont variés et influencent évidemment nos conceptions de la disciplination (Schneuwly et Hofstetter, 2017): nous sommes littéraires ou linguistes de formation qui œuvrent désormais en didactique, ou des enseignants expérimentés devenus chercheurs, ou des doctorants se formant à la recherche et s’autoformant à la formation… Notre dénominateur commun tient à ce que, didacticiens de la littérature, nous sommes des chercheurs, mais aussi des formateurs: nous nous formons avec les textes théoriques que nous lisons, avec les communications scientifiques auxquelles nous assistons, avec les recherches que nous menons, avec nos expériences personnelles du terrain, etc. Mais comment nous dédoubler pour nous mettre à distance de nous-mêmes ? Je nous invite en effet à passer d’un paradigme interprétatif à un paradigme critique, même vis-à-vis de nos propres pratiques d’enseignement et de formation.

C’est pour moi un point aveugle important à souligner, car je n’ai pas été témoin pendant ces Rencontres de recherches descriptives ou collaboratives qui interrogeaient par exemple les pratiques d’enseignement de ceux qui donnent les cours de didactique de la littérature dans nos universités ou hautes écoles pédagogiques (bien que j’aie entendu plusieurs interventions parler des réactions des élèves ou étudiants à l’égard de dispositifs de recherche). Quelles sont nos conceptions de la didactique de la littérature? Quels sont les savoirs que nous convoquons dans nos cours et de quels courants théoriques et idéologiques sont-ils issus? Quels sont les tâches et dispositifs que nous privilégions pour former nos étudiants à l’enseignement de la littérature4? Quelles sont les évaluations que nous imposons à nos étudiants pour mesurer leurs connaissances et leurs compétences en didactique de la littérature –puis comment évaluons-nous leurs travaux et examens? Qu’est-ce que nous institutionnalisons dans ces formations? Bref, quelles sont nos pratiques pédagogiques et didactiques et quelle est notre influence dans cette autre circulation des savoirs? A-t-on une culture commune de formation en didactique de la littérature qui définirait plus clairement les pourtours de notre discipline?

Une fois que nous connaitrons mieux les pratiques de formation en didactique de la littérature, nous pourrons ensuite être critiques vis-à-vis de nous-mêmes et nous demander pourquoi nous agissons de la sorte. Pourquoi choisissons-nous de faire lire tel texte plutôt que tel autre dans nos cours de didactique de la littérature? Pourquoi décidons-nous de présenter tels résultats de recherche et évitons-nous de mentionner telle autre recherche dans nos cours? Quels sont les sujets de mémoire ou de thèse que nous acceptons ou refusons, et quelles raisons en donnons-nous à nos étudiants? Il me semble qu’ajouter ces interrogations aux questionnements de la didactique de la littérature contribuerait à faire mûrir notre jeune discipline.

Bibliographie

Chartrand, Suzanne et Lord, Marie-Andrée (2013), «L’enseignement du français au secondaire a peu changé depuis 25 ans», Québec français, 168, 86-88. En ligne, URL: https://www.erudit.org/en/journals/qf/2013-n168-qf0476/68675ac/

Cordonnier, Noël (2014), «Questions critiques, et donc constructives, sur la recherche en didactique du français», Littérature, langue et didactique. Hommages à Jean-Louis Dumortier, Namur, Presses universitaires de Namur.

Daunay, Bertrand et Dufays Jean-Louis (2007) « Méthodes de recherche en didactique de la littérature », Lettre de l’AIRDF, 40, 8-13. En ligne, URL: https://www.persee.fr/doc/airdf_1776-7784_2007_num_40_1_1730

Goigoux, Roland (2001), «Recherche en didactique du français: contribution aux débats d’orientation», In Marquilló Marruy, M. (dir.), Questions d’épistémologie en didactique du français (langue maternelle, langue seconde, langue étrangère), Poitiers, Les Cahiers FORELL-Université de Poitiers, 125-132.

Schneuwly, Bernard et Hofstetter, Rita (2017), «Forme scolaire, un concept trop séduisant?» in A. Dias-Chiaruttini et C. Cohen-Azria (éd.), Théories – didactiques de la lecture et de l’écriture. Fondements d’un champ de recherche en cheminant avec Yves Reuter, Villeneuve-d’Ascq, Septentrion.

Pour citer l'article

Judith Émery-Bruneau, "D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature", Transpositio, Conversations critiques, 2021https://www.transpositio.org/articles/view/d-un-paradigme-interpretatif-a-un-paradigme-critique-prolegomenes-a-une-transformation-des-recherches-en-didactique-de-la-litterature

Voir également :

Pour des concepts narratologiques intelligibles et utiles pour l’enseignement : schéma quinaire et focalisation en débat

Dans le champ de la didactique de la littérature, l’attention portée aux expériences des sujets lecteurs a eu le mérite de revaloriser des rapports aux textes plus personnels et passionnels, moins inféodés à des techniques d’analyse qui risqueraient de nous détourner de l’essentiel, c’est-à-dire du plaisir esthétique et de l’expérience immersive où se jouent certainement certains enjeux éthiques fondamentaux des fictions narratives.

Pour des concepts narratologiques intelligibles et utiles pour l’enseignement : schéma quinaire et focalisation en débat

Dans le champ de la didactique de la littérature, l’attention portée aux expériences des sujets lecteurs a eu le mérite de revaloriser des rapports aux textes plus personnels et passionnels, moins inféodés à des techniques d’analyse qui risqueraient de nous détourner de l’essentiel, c’est-à-dire du plaisir esthétique et de l’expérience immersive où se jouent certains enjeux éthiques fondamentaux des fictions narratives. En dépit de son indéniable intérêt, cette orientation sur la dimension expérientielle ou subjective de la lecture a eu néanmoins la fâcheuse conséquence de marginaliser les réflexions portant sur les outils d’analyse qui relèvent de la poétique ou, plus précisément, de ce courant de la théorie littéraire identifié comme la narratologie. Dans le champ de la didactique, on risque en effet de considérer la théorie du récit avec méfiance du fait de sa réputation formaliste et de son lien supposé avec un paradigme structuraliste jugé caduque et desséchant pour la lecture. Cela explique en partie le peu d’attention porté au travail de transmission d’un outillage conceptuel qui vise pourtant à enrichir le commentaire des œuvres, et quand bien même ce genre d’enseignement demeure fréquent, et même souvent central dans les plans d’étude actuels, surtout au niveau des deuxième et troisième cycles1. Si l’on accepte le principe selon lequel l’analyse textuelle ne saurait se satisfaire d’un commentaire purement intuitif ou subjectif2, il est étrange que l’on ne se préoccupe pas davantage, notamment au niveau de la formation des enseignant·e·s, de la nature de ces outils et de la manière dont ils sont enseignés, comme si l’affaire était entendue depuis longtemps, et qu’il suffisait de se reposer sur un corpus notionnel usuel et des définitions standardisées3.

Toutes les conditions sont donc réunies pour produire une dangereuse circularité fondée sur un recyclage non problématisé de savoirs acquis sur le tas, à travers l’enseignement obligatoire et post-obligatoire, la lecture de quelques «classiques» de la théorie (surtout Genette), d’ouvrages de synthèses ou de manuels. Tout au plus, les futurs enseignant·e·s sont-ils/elles mis en garde contre un excès de formalisme, comme si théorie et plaisirs esthétiques étaient nécessairement antinomiques. Mais si l’on accepte de voir la narratologie non comme un «moment» de l’histoire de la théorie littéraire, mais bien comme une discipline à part entière, à l’instar de la linguistique ou de la stylistique, c’est-à-dire comme un courant de pensée traversé par différents paradigmes épistémologiques et par des débats parfois intenses entre des positions antagonistes, peut-être découvrira-t-on que cette dernière offre des ressources critiques beaucoup plus riches que les notions figées dont héritent les enseignant·e·s. N’est-il pas alors dommageable de faire l’économie d’une réflexion didactique sur le choix des notions enseignées, et notamment sur leur utilité et la clarté de leurs définitions ? La qualité des échanges portant sur les expériences éthiques ou esthétiques des sujets lecteurs ne dépend-elle pas, au moins en partie, de la qualité des outils qui peuvent être mobilisés dans la discussion, que ce soit pour produire des étayages argumentatifs ou pour offrir un éclairage inédit sur les œuvres ?

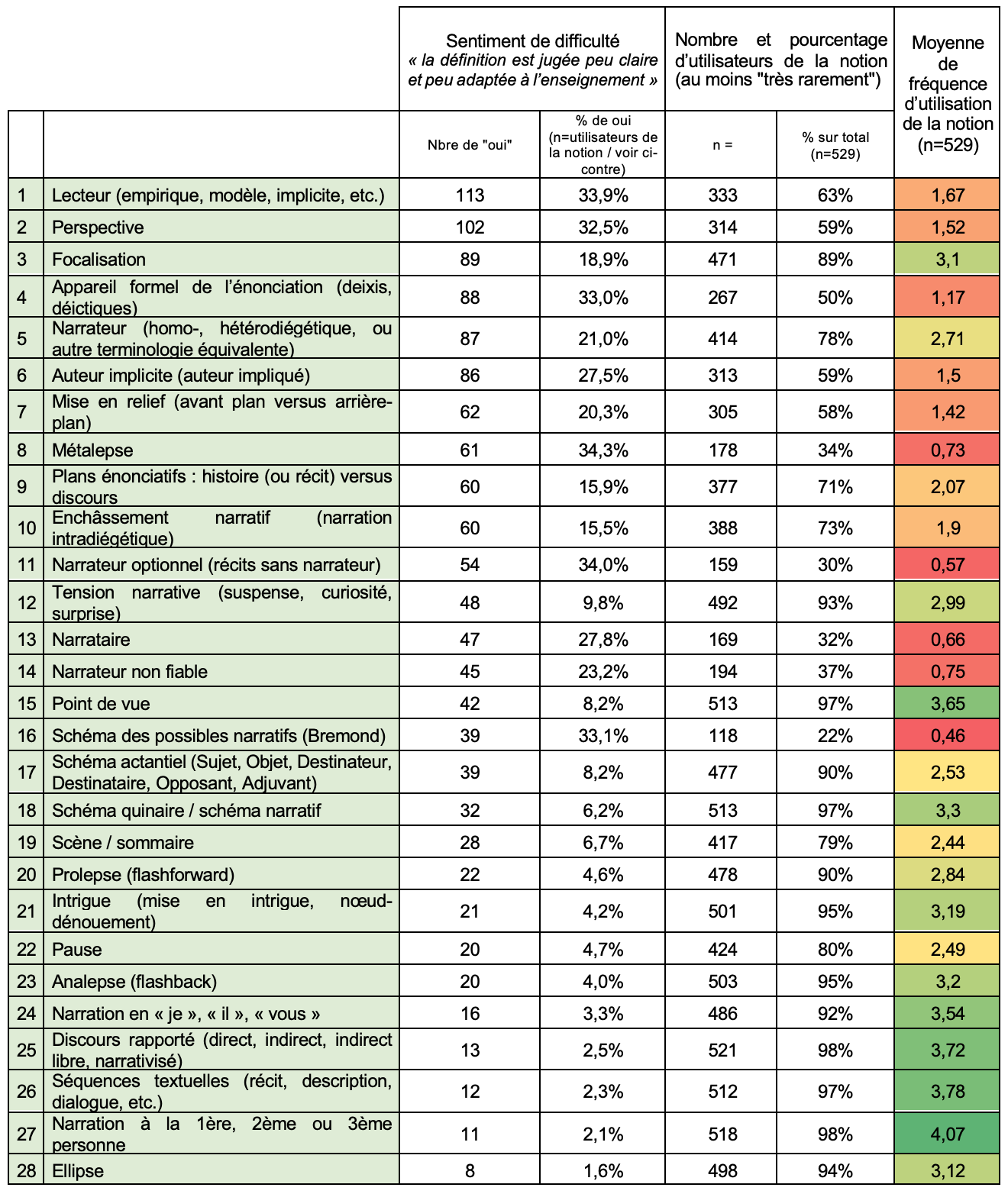

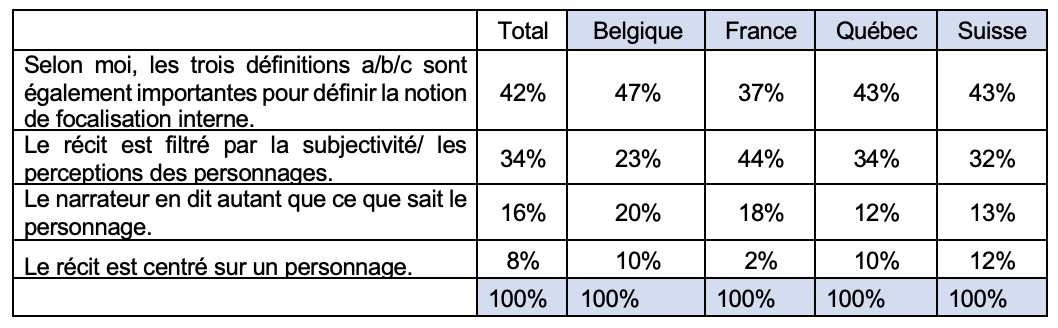

Cet article vise à mettre en discussion deux concepts fondamentaux de la théorie littéraire pour en évaluer la valeur didactique et en proposer une mise à jour, de sorte qu’ils gagnent en clarté et en efficacité pour le commentaire de texte. Je prendrai comme cas emblématiques les notions de schéma quinaire et de focalisation, pour montrer comment des paradigmes alternatifs offrent des perspectives intéressantes pour l’enseignement en réglant certains malentendus tenaces et en accroissant considérablement l’intelligibilité et le pouvoir heuristique de ces concepts. On verra que la familiarité apparente de cette terminologie, qui a été standardisée par les ouvrages de synthèse, les manuels et les institutions scolaires, dissimule en fait des définitions instables, qui s’inscrivent dans un long débat épistémologique et critique.

On proposera d’une part de soigneusement distinguer la focalisation de la construction textuelle du point de vue, et l’on montrera d’autre part que la mise en intrigue ne se résume pas nécessairement à un schéma quinaire décrivant la trame des événements racontés. On verra enfin, sur la base de nouvelles définitions, les liens qui peuvent être tissés entre focalisation et intrigue, la dynamique de cette dernière reposant autant sur la structure des événements racontés que sur la gestion des informations mises à disposition du lecteur.

La discussion abordera également la manière dont l’étude de ces mécanismes narratifs peut être associée à des expériences éthiques et esthétiques qui constituent des objectifs centraux dans les plans d’études actuels. La conclusion reviendra sur l’intérêt d’acquérir des compétences théoriques dans le cadre des études littéraires. J’essayerai de montrer que la narratologie contemporaine, qui ne se situe pas en rupture avec l’héritage formaliste, mais qui en perfectionne les outils, en élargit la portée et en redéfinit les usages, demeure une ressource incontournable pour les enseignant·e·s et les apprenant·e·s.

1. La narratologie à l’épreuve de l’enseignement de la littérature

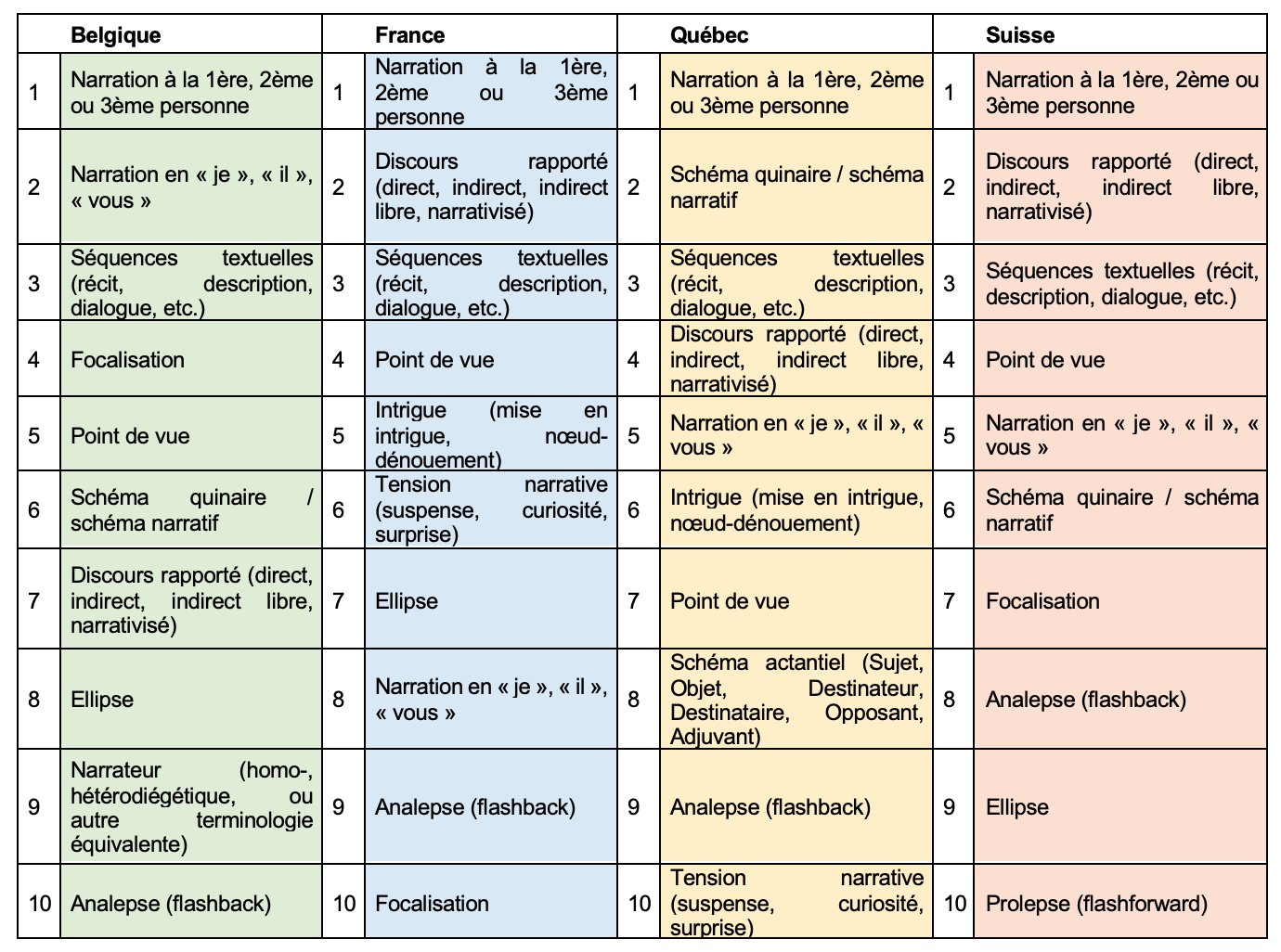

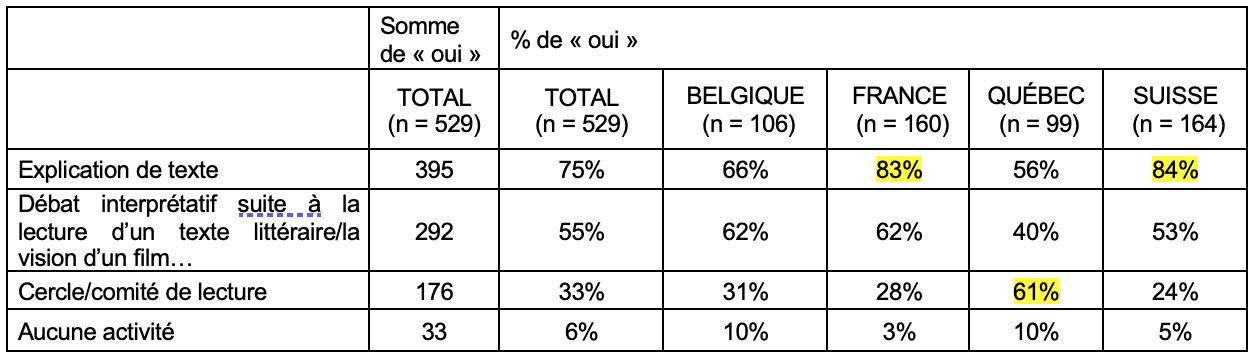

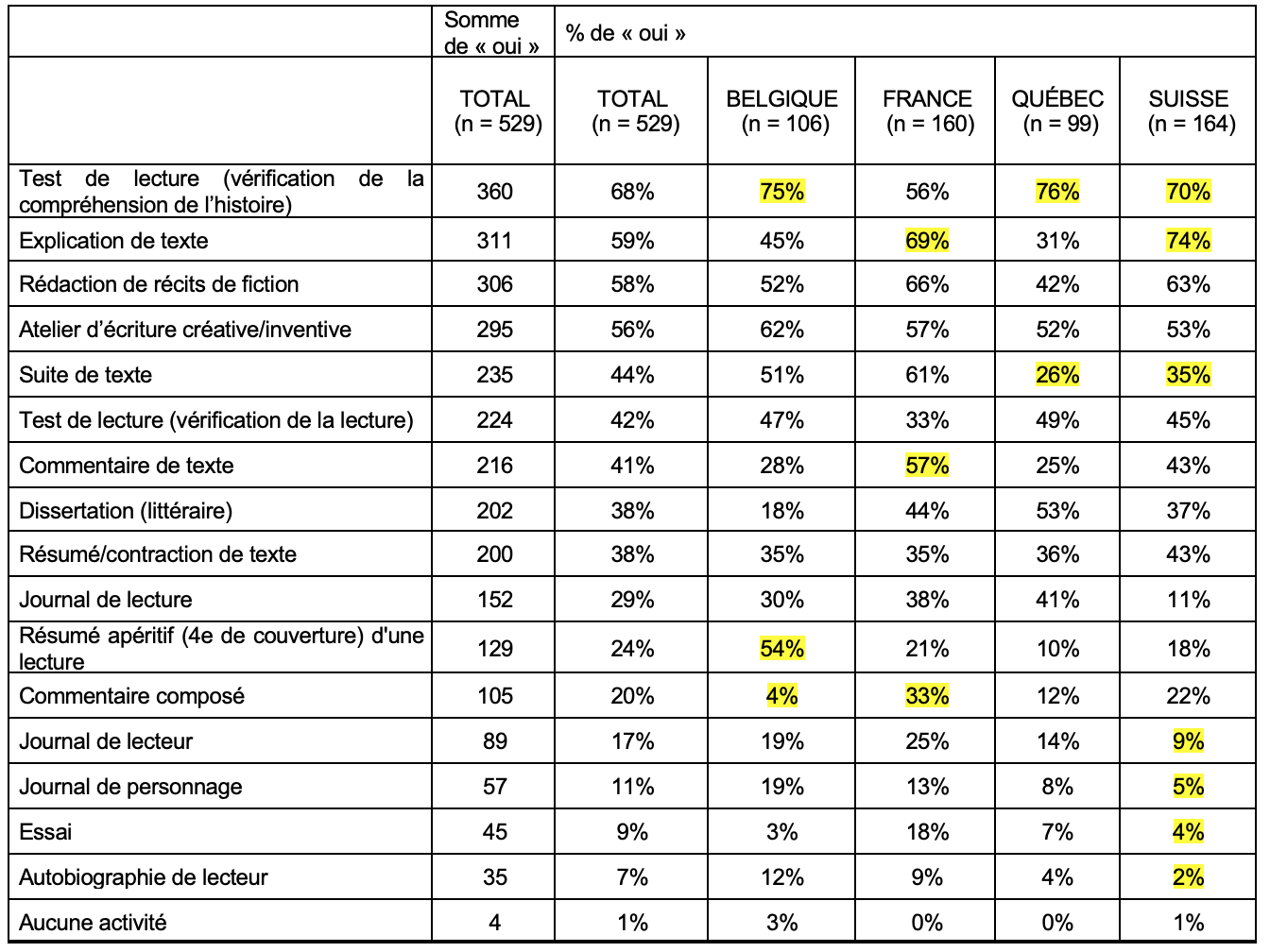

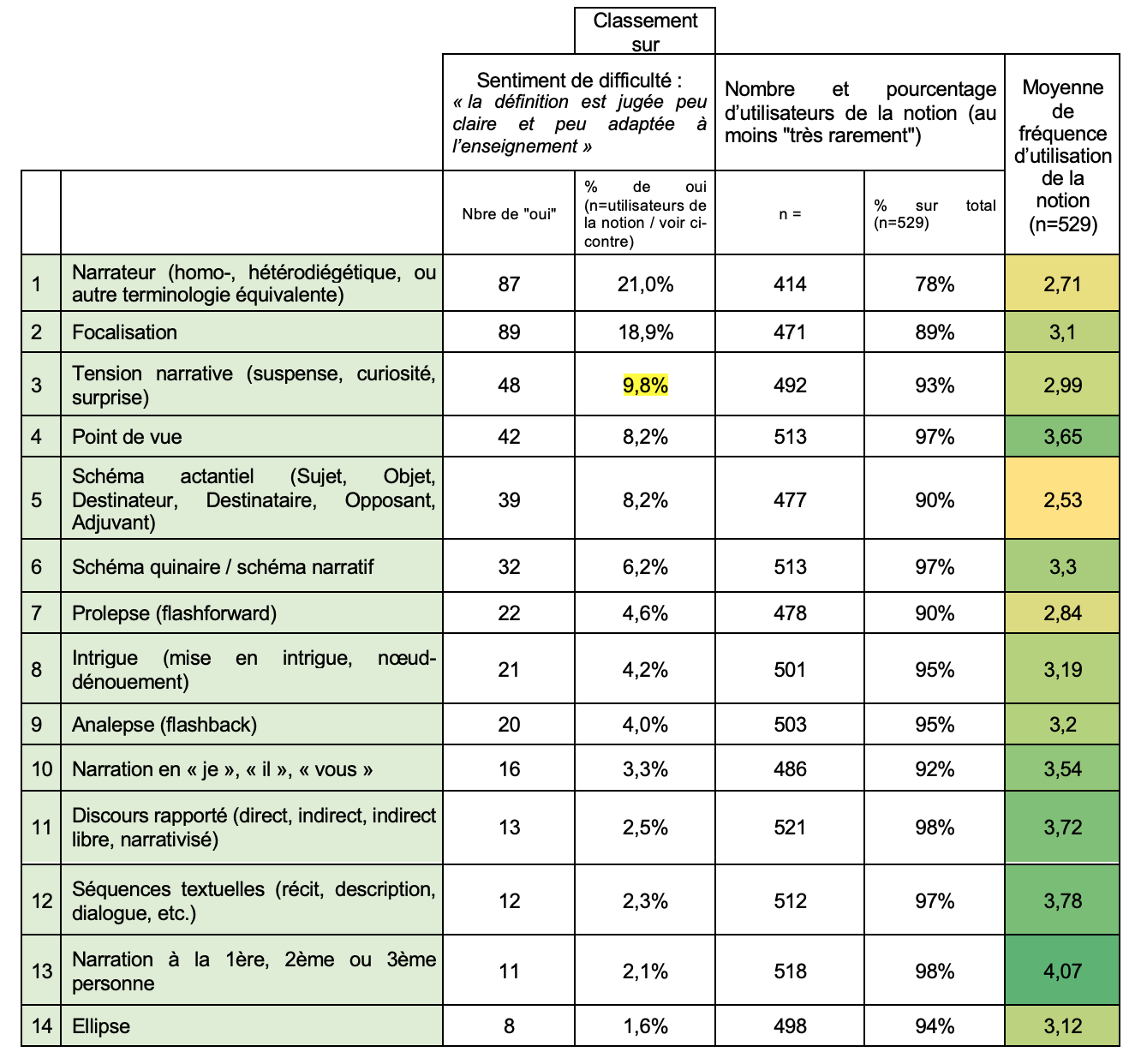

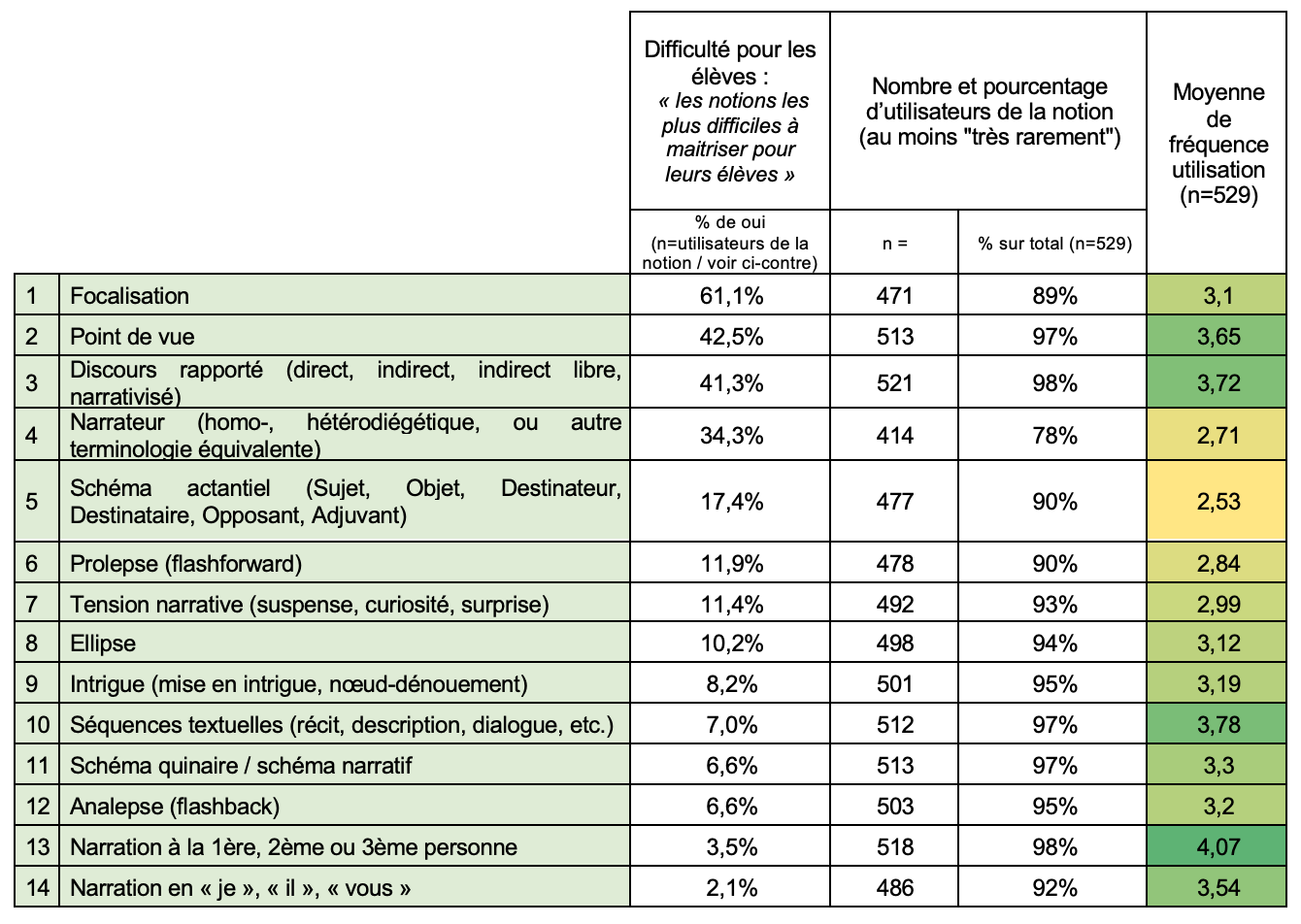

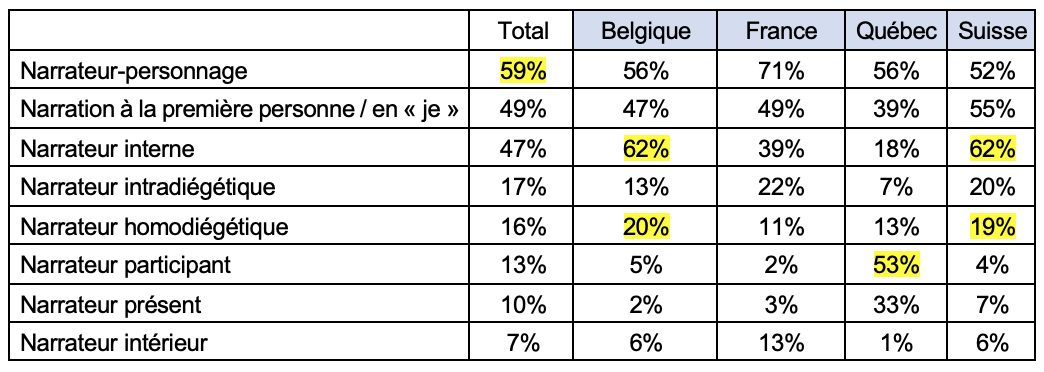

Ainsi que l’affirme Yves Reuter, l’entrée de la narratologie dans les pratiques enseignantes s’est faite dans une période antérieure à l’essor de la didactique de la littérature, ce qui a eu des conséquences plus ou moins fâcheuses. Il souligne en particulier une tendance à l’applicationisme, une dogmatisation de la théorie, des confusions notionnelles et une occultation des débats internes et externes à la discipline aboutissant à un figement des concepts (Reuter 2000 : 10). Pour dresser un inventaire des concepts qui ont été transférés du champ de la théorie à celui de l’enseignement, il faudrait idéalement mener une enquête de terrain auprès des enseignant·e·s, en leur demandant de détailler les outils mobilisés pour le commentaire de textes, voire ceux qui font l’objet d’un apprentissage spécifique à telle ou telle étape de la formation. De manière plus simple, on peut dresser un état des lieux des concepts présentés dans les manuels scolaires et les principaux ouvrages de synthèse, en supposant que ces derniers ont plus de chances que les autres d’entrer dans les pratiques enseignantes. Dans le cadre de cet article, je me suis basé sur un corpus de quatre ouvrages de synthèse largement diffusés : Le Récit de Jean-Michel Adam dans la collection «Que sais-je ?» (1996, première édition en 1984), L’Analyse des récits d’Yves Reuter dans la collection «128» (2016, première édition en 1997), Le Roman. Des théories aux analyses de Gilles Philippe dans la collection «Mémo» (1997) et L’Analyse des récits de Jean-Michel Adam et Françoise Revaz dans la collection «Mémo» (1996).

Dans ce corpus, et dans les manuels qui en dérivent, aux premiers rangs des concepts importés du structuralisme, on trouve le schéma quinaire et le schéma actantiel, qui sont censés décrire la structure temporelle du monde raconté et les fonctions narratives des personnages. À cela s’ajoute les désormais classiques typologies établies par Genette dans Discours du récit (2007, première édition en 1972) : typologie de la «voix» (narrateurs homo-/hétéro-/intra-/extra- diégétiques), typologie du «mode» (focalisation interne, externe ou zéro) et organisation de la temporalité, en particulier les paramètres qui définissent l’ordre (analepse/prolepse) et la durée (pause/scène/sommaire/ellipse), plus rarement la fréquence (singulative, itérative).

Sur un plan plus linguistique, on trouvera encore l’opposition entre récit et discours4 dérivée des travaux de Benveniste (1966), qui peut servir à distinguer les passages narratifs articulés autour du passé simple des dialogues, dont le temps pivot est généralement le présent et où l’on retrouve l’appareil formel de l’énonciation. On peut aussi se servir de cette opposition pour expliquer la différence entre les récits narrés au passé simple (énonciation dite «coupée» du narrateur) et les récits dont le temps pivot est le passé composé (énonciation dite «liée» au narrateur). Importé des travaux de Weinrich (1973), il arrive encore que l’on distingue entre premier plan et arrière-plan du récit, ce dernier correspondant aux énoncés à l’imparfait renvoyant aux descriptions, commentaires ou actions secondaires. On mentionnera enfin la distinction établie par Jean-Michel Adam (1997) entre différents prototypes de séquences textuelles, qui peuvent se combiner de manière plus ou moins complexe dans un roman : narration, description, dialogue, explication et argumentation.

On peut faire l’hypothèse que le recours à la narratologie et à la linguistique a longtemps présenté deux avantages symboliques dans la classe de littérature. D’une part, en accord avec l’idéologie qui sous-tend la notion de «lecture littéraire5», la scientificité apparente de ces schémas et d’une terminologie spécialisée renforcent le sentiment de légitimité des enseignant·e·s, qui se donnent pour mission de transmettre des compétences supposées élever les apprenant·e·s au-dessus de la paraphrase, du sens commun ou de la pratique de la lecture dite «ordinaire6». D’autre part, cet appareillage critique fournit un savoir qui peut faire l’objet d’une évaluation d’acquis de compétences selon des procédures normalisées. On peut vérifier assez aisément que des notions telles que le schéma quinaire ou la focalisation ont été comprises et correctement appliquées pour interpréter tel ou tel texte, ce qui fournit des critères objectifs pour vérifier si une compétence est acquise ou non.

Mais ces bénéfices apparaissent de plus en plus superficiels, pour ne pas dire fallacieux, à mesure qu’évolue notre compréhension de la manière dont la littérature enrichit l’existence des apprenant·e·s, que ce soit sur un plan langagier, esthétique ou même éthique7, ce qui constitue un enjeu majeur dans le contexte actuel de crise des études littéraires8. L’idée qu’il existerait une lecture littéraire, que l’on associe à un apprentissage guidé, a fait l’objet de critiques répétées, notamment du fait de son soubassement idéologique, qui promeut une forme d’élitisme et dévalue d’autres rapports au texte, comme la lecture participative et immersive (Daunay 1999 ; 2002 ; Rouxel & Langlade 2004 ; David 2012 ; Bemporad 2014 ; Daunay & Dufays 2016 ; Dufays 2017). Ainsi que l’explique Chiara Bemporad:

L’articulation entre les distinctions opérées dans le champ de la didactique des littératures et l’analyse des témoignages de lecteurs réels a permis de réviser les manières traditionnelles de considérer les dichotomies entre différentes lectures, et de confirmer à quel point le plaisir joue un rôle clé pour briser ces oppositions. Une telle approche permet un décloisonnement des représentations, attitudes et actions qui ne peut être que bénéfique pour la didactique de la littérature. (Bemporad 2014 : 80)

À une époque où le sujet lecteur est revalorisé et où les plans d’études accordent une place croissante au plaisir esthétique9, les approches formalistes ont été placées sous le signe du soupçon. Todorov, pourtant l’un des pionniers de la narratologie, s’est ainsi fait l’auteur, il y a une douzaine d’années, d’une mise en garde relativement sévère:

Il est vrai que le sens de l’œuvre ne se réduit pas au jugement purement subjectif de l’élève, mais relève d’un travail de connaissance. Pour s’y engager, il peut donc être utile à cet élève d’apprendre des faits d’histoire littéraire ou quelques principes issus de l’analyse structurale. Cependant, en aucun cas l’analyse de ces moyens d’accès ne doit se substituer à celle du sens, qui est sa fin. (Todorov 2007 : 23)

Reuter suggère néanmoins qu’il ne faudrait pas «jeter le bébé avec l’eau du bain» (2000 : 7), car l’outillage narratologique demeure selon lui une ressource importante pour l’étude de la littérature. Elle permet notamment de socialiser l’expérience esthétique en fournissant un étayage de l’interprétation sous forme de procédures objectivées. Bertrand Daunay ajoute quant à lui que:

mettre en cause une entreprise de négation de certains rapports au texte littéraire n’est pas prôner un retour à un subjectivisme empiriste dans l’approche scolaire des textes littéraires : un danger guette toujours, qui est celui d’un empirisme spontanéiste, qui négligerait la nécessité didactique de la construction d’outils conceptuels pour la lecture. (Daunay 2007 : 46-47)

On constate par ailleurs que dans le plan d’études romand actuellement en vigueur, l’un des objectifs du deuxième cycle consiste à être capable de décrire les moyens verbaux par lesquels un auteur parvient à «ménager le suspense» ou à «influencer le lecteur10». Il ne s’agit donc pas seulement d’exprimer un rapport subjectif au texte, mais aussi d’être capable de rendre compte de la manière dont l’intérêt narratif est suscité et d’objectiver les vecteurs d’immersion qui orientent notre rapport à la fiction. En plus d’enrichir le plaisir esthétique des apprenant·e·s et de développer leur sens critique face aux usages sociaux des discours narratifs11, cela permet aussi d’ouvrir une porte en direction d’une réappropriation de ces rouages narratifs, qui peuvent être actualisés lors de productions orales ou écrites, voire non verbales. La narratologie contemporaine apparaît alors comme une ressource pertinente, d’autant plus que les approches dites « postclassiques » (Patron 2018) ne se limitent plus à dresser des typologies formelles, mais accordent une place croissante à l’ancrage linguistique des phénomènes, à la transmédialité, à la rhétorique et aux effets de lecture, offrant ainsi de nouveaux leviers pour éclairer les mécanismes narratifs et cognitifs qui entrent en jeu dans la lecture.

Toutefois, ainsi que le préconise Reuter, avant de se pencher sur ces outils, il convient de répondre au préalable à quelques questions trop rarement posées : «Quels savoirs pour qui? (chercheurs? formateurs? enseignants? élèves?) et pour quoi?» (2000 : 9). En première approximation, j’avancerai que la confrontation de la théorie du récit avec la pratique du commentaire de texte en classe fait apparaître deux risques majeurs:

- - l’enseignant·e mobilise un concept apparemment facile à expliquer, mais son rendement est discutable pour l’interprétation du texte;

- - l’enseignant·e recourt à un concept potentiellement utile, mais tellement difficile à expliquer que son usage pour le commentaire de texte apparaît malaisé.

De telles situations posent la question de la pertinence d’acquérir ou d’enseigner un appareillage critique dont la définition apparaît obscure ou le gain pour l’interprétation discutable. Mais ces difficultés peuvent aussi avoir une valeur heuristique, dans la mesure où elles devraient être considérées comme le symptôme d’un défaut de la théorie, ce qui devrait nous encourager à la réformer. Théorie et enseignement ne sont pas deux champs d’activités liés par un rapport de transfert unilatéral, mais bien deux pratiques qui se nourrissent mutuellement, dans un cercle que l’on peut espérer vertueux pour autant que l’on accepte de ne pas figer les concepts hérités du passé.

Pour sortir de ce figement conceptuel, je tenterai en premier lieu de retracer les débats internes à la théorie du récit. Sur ce plan, la vive controverse actuelle portant sur le statut «optionnel» du narrateur (Patron 2009) doit être vue comme la partie émergée d’un champ de bataille théorique beaucoup plus vaste, la narratologie étant loin de s’être figée dans un dogmatisme hérité des pères fondateurs structuralistes, contrairement à une idée reçue encore tenace. Aujourd’hui, aucune des notions narratologiques fondamentales que j’ai mentionnées au début de cet article, dont on peut supposer qu’elles sont encore mobilisées dans les classes de littérature, ne sauraient être considérées comme complètement stabilisées. Elles font toutes l’objet de discussions plus ou moins animées et sont sujettes à diverses formes de perfectionnement, qui peuvent être liées à l’émergence d’un nouveau paradigme, à une meilleure description linguistique des phénomènes, ou aux perspectives offertes par une approche comparée des médias.

Ainsi qu’indiqué plus haut, dans le cadre restreint de cette étude, j’exposerai d’abord les principales divergences dans la définition des notions de focalisation et d’intrigue. Dans un deuxième temps, je m’interrogerai sur l’intérêt didactique de recourir à tel ou tel concept et sur les éventuelles difficultés inhérentes à leur usage en classe. On verra que la standardisation de la définition de ces deux notions illustre de manière exemplaire les dangers précédemment cités : définition flottante et/ou concept à faible valeur heuristique. Dans un troisième temps, j’essaierai de proposer une redéfinition de ces concepts, qui sera pensée pour être aisément transposable en classe, tout en offrant le meilleur potentiel pour enrichir les commentaires des œuvres.

Cet article vise en premier lieu à offrir aux enseignant·e·s un appareillage théorique clairement défini et facilement transposable dans les classes de littérature, mais il s’adresse également aux formateurs de formateurs, car ces derniers sont les mieux placés pour briser un cercle vicieux qui a figé pendant plusieurs décennies la théorie du récit, en la réduisant à un inventaire d’outils plus ou moins obsolètes, mal définis ou dont l’utilité finit par apparaître douteuse. Il s’agit de montrer, en levant un certain nombre de difficultés conceptuelles, que la théorie du récit, trop souvent considérée comme une technique desséchante ou désuète, ouvre au contraire une porte sur ce qui fait le sel des œuvres, tout en développant des compétences transférables qui justifient pleinement l’intérêt des études littéraires dans la formation obligatoire et post-obligatoire.

2. Intrigue et schéma quinaire

2.1. Aperçu des débats théoriques

Le premier constat que l’on peut dresser concernant la notion d’intrigue est celui du contraste étonnant entre une très forte standardisation de sa définition dans le contexte scolaire et l’instabilité de sa définition dans l’histoire de la théorie.

Du côté de la didactique, l’intrigue est presque toujours présentée sous la forme d’un schéma quinaire (Adam 1996 : 90 ; Adam 1997 : 51-56 ; Revaz 1997 : 163-195 ; Reuter 2016 : 22). Ainsi que le rappelle Reuter (2016 : 22-23), cette structure est née de la simplification et de la généralisation par Paul Larivaille (1974) de la représentation séquentielle du conte merveilleux que l’on devait aux travaux du formaliste russe Vladimir Propp (1970). Ce schéma a été ensuite popularisé par la linguistique textuelle (Adam 1997 : 54) et relayé dans la plupart des ouvrages de synthèse (Adam 1996 : 85 ; Reuter 2016 : 24 ; Adam & Revaz 1996 : 67). On rappellera que cette définition présente l’intrigue comme une séquence hiérarchisant cinq étapes dans le déroulement d’une histoire: une situation initiale s’oppose symétriquement à une situation finale (qui définit les états transformés par les événements racontés), un noyau narratif est formé par le couple nœud-dénouement (ou complication-résolution), et une action ou une évaluation –Reuter parle de dynamique (2016 : 24)– constitue le procès qui doit conduire du nœud au dénouement.

Il faut remarquer que cette définition, en dépit de son formalisme, est souvent présentée comme renvoyant à une conception «dynamique» de l’intrigue. Ainsi que l’affirme Adam : «Pour qu’il y ait récit, il faut que cette temporalité de base soit emportée par une tension : la détermination rétrograde qui fait qu’un récit est tendu vers sa fin (t + n), organisé en fonction de cette situation finale» (1996 : 87 ; aussi dans Adam 1997 : 46). Toutefois, il convient de préciser que s’il y a dynamisme, ce dernier se situe au niveau de la logique des événements racontés, et non au niveau de l’effet de la mise en intrigue sur le récepteur. La tension qui caractérise sémantiquement l’histoire racontée peut éventuellement se prolonger en effet esthétique, c’est-à-dire en tension ressentie dans la lecture, mais elle repose avant tout sur un codage de l’action lié au destin des personnages. Adam et Revaz précisent d’ailleurs qu’il est important de ne pas confondre la tension dramatique «notion essentiellement sémantique» avec la structure d’intrigue «notion purement compositionnelle» (Adam & Revaz 1996 : 68).

En dépit de la standardisation de l’intrigue que l’on observe dans le domaine de l’enseignement, il existe bien d’autres manières de définir cette notion, à tel point que dans le Cambridge Companion to Narrative, Hans Porter Abbott estime que le terme «plot» est «encore plus insaisissable que celui de récit, l’un comme l'autre étant à ce point polyvalents et approximatifs dans leur signification, et en fait tellement vagues dans leur usage ordinaire, que les narratologues évitent le plus souvent de les utiliser» (Abbott 2007 : 43, m.t.). Le constat est le même chez Hilary Dannenberg, qui souligne en revanche la centralité de cette problématique:

Malgré l'apparente simplicité de l'objet auquel elle se réfère, l'intrigue est l'un des termes les plus insaisissables de la théorie du récit. Les narratologues l'utilisent pour se référer à une variété de phénomènes différents. La plupart des définitions de base du récit butent sur la question de la séquentialité, et les tentatives répétées de redéfinir les paramètres de l'intrigue reflètent à la fois la centralité et la complexité de la dimension temporelle du récit. (Dannenberg 2005 : 435, m.t.)

Dans les limites de cet article12, je me contenterai de mentionner une conception alternative au schéma quinaire, très répandue dans les approches rhétoriques ou cognitives, qui me semble particulièrement apte à renouveler l’enseignement du fait de ses affinités avec le paradigme de l’interactionnisme socio-discursif, qui a fait ses preuves dans le champ de la didactique des langues et de la littérature.

Pour faire ressortir le point crucial du recadrage qu’il s’agit d’opérer, on peut affirmer, à la suite de Richard Pedot, que les récits «ne peuvent être réduits au schéma chrono-logique de l’intrigue sans laisser échapper ce qui en fait la force, la capacité d’intriguer» (2008 : 25). Dans le prolongement de la poétique aristotélicienne, l’approche que j’appellerai désormais rhétorique consiste donc à affirmer que:

la forme de l'intrigue — dans le sens de ce qui la rend utile au sein d'un objet artistique spécifique — c'est plutôt son «mécanisme» ou son «pouvoir», comme la forme de l'intrigue dans une tragédie, par exemple, est la capacité de sa séquence d'action unifiée d'effectuer, par l'effet de la pitié ou de la peur, une catharsis de ce genre d'émotions. (Crane 1952 : 68)

Jean-Paul Bronckart a défendu une conception de l’intrigue très similaire en rapprochant cette dernière de la planification discursive monogérée, qu’il compare à un arc de tension, à l’instar des modèles scénaristiques enseignés à Hollywood:

L’effet attendu de la planification monogérée peut être visualisé par une feuille de papier que l’on fait bomber en son milieu ; l’importance de la déclivité produite figure l’intensité de la tension obtenue, et en conséquence l’aspect spectaculaire de la résolution ou de la chute ; si la déclivité est insuffisante, le texte sera considéré comme «plat», sans tension, sans «relief». (Bronckart 1985 : 51)

Une telle approche revient par conséquent à mettre au premier plan le dialogisme de la séquence narrative, qui repose sur l’alternance d’un nœud, qui noue une tension, et d’une résolution, qui la dénoue:

S’il est rarement posé comme tel, le statut dialogique de la séquence narrative est néanmoins évident. Comme nous l’avons montré, qu’elle soit ternaire, quinaire ou plus complexe encore, cette séquence se caractérise toujours par la mise en intrigue des événements évoqués. Elle dispose ces derniers de manière à créer une tension, puis à la résoudre, et le suspense ainsi établi contribue au maintien de l’attention du destinataire. (Bronckart 1996 : 237)

Contrairement à Jean-Michel Adam, qui fonde le schéma quinaire sur une description renvoyant à la chronologie de l’histoire racontée, Bronckart précise par ailleurs que cette mise en tension du récit par la mise en intrigue se situe clairement au niveau de l’organisation du discours narratif, ou de ce que l’on appellerait en rhétorique classique la dispositio:

Tomachevski distinguait la FABLE et le SUJET, Genette l’HISTOIRE et le RÉCIT, Fayol le NARRÉ et la NARRATION, et on assimile fréquemment à cette distinction celle qui existerait entre l’INVENTIO et la DISPOSITIO de la rhétorique classique (il serait d’ailleurs plus pertinent d’opposer à ce niveau la COMPOSITIO à la DISPOSITIO). Telles que nous venons de les définir, les opérations de planification ont manifestement trait au versant «disposition superficielle» de ces couples conceptuels ; les moules superstructurels concerneraient donc exclusivement le SUJET, le RÉCIT, la NARRATION ou la DISPOSITIO. (Bronckart 1985 : 51)

Dans le prolongement de cette approche, j’ai proposé de considérer la tension narrative comme constituant l’élément fondamental déterminant la dynamique et la structuration de la mise en intrigue:

la tension est le phénomène qui survient lorsque l’interprète d’un récit est encouragé à attendre un dénouement, cette attente étant caractérisée par une anticipation teintée d’incertitude qui confère des traits passionnels à l’acte de réception. La tension narrative sera ainsi considérée comme un effet poétique qui structure le récit et l’on reconnaîtra en elle l’aspect dynamique ou la «force» de ce que l’on a coutume d’appeler une intrigue. (Baroni 2007 : 18)

Françoise Revaz précise qu’étant moins «rigide que le schéma quinaire habituel, [cette conception de l’intrigue] permet de tenir compte de degrés de tension différents, entre un texte à tension maximale qui fait la pyramide et un texte à tension minimale tendant à la platitude» (2009 : 133). Elle ajoute que l’avantage de ce modèle «est de montrer que la structuration de l’intrigue ne repose pas nécessairement sur le développement chronologique d’une action, mais peut se construire également sur un mystère ou une énigme, comme c’est le cas, par exemple, dans le roman policier» (2009 : 132).

En plaçant la fonction avant la forme, et le dynamisme dialogique avant la structure logique de l’action, cette approche permet de corréler le profil de l’intrigue à des effets tels que le suspense, la curiosité ou la surprise. Le dénouement n’est pas une structure symétrique qui s’oppose au nœud, mais un horizon d’attente créé par ce dernier, ce qui explique qu’il peut être indéfiniment repoussé, comme dans les formes feuilletonnantes ou dans les œuvres «ouvertes» évoquées par Umberto Eco (1979). L’analyse de la structure cède donc la place à celle des fonctions discursives et des intérêts narratifs liés à la progression dans le texte, ce qui implique, sur un plan linguistique ou poétique, de prendre en compte le rôle fondamental joué par la manière dont l’information narrative est distribuée dans le récit13(Phelan 1989 ; Sternberg 1992 ; Brooks 1992 ; Baroni 2007 ; 2017a ; Kukkonen 2014a).

Une telle définition pourrait passer pour superficiellement compatible avec la définition du schéma quinaire, surtout lorsque cette dernière insiste sur le dynamisme de l’histoire. Il s’agit en réalité de deux phénomènes très différents car, rappelons-le, le schéma quinaire est défini par la logique des actions racontées, là où le second modèle repose sur l’organisation du discours narratif en tenant compte de ses effets sur le destinataire du récit.

Certes, dans un récit d’aventure, la rupture instaurée par un événement imprévu peut à la fois lancer la quête du héros et engendrer la production d’un effet de suspense, ce qui conduit à superposer les deux modèles. Mais la différence apparaîtra clairement si l’on considère le cas des dispositifs narratifs visant à susciter la curiosité du lecteur, la progression vers le dénouement impliquant ce que Genette appellerait une série de paralipses et d’analepses complétives, c’est-à-dire des omissions stratégiques du récit ultérieurement comblées par des informations rétrospectives. Avec ce procédé relativement banal14 le récit se noue sans que la chronologie des événements n’ait besoin d’être respectée et sans que l’on puisse nécessairement établir un schéma quinaire fondé sur une complication que rencontrerait le héros. Cette technique est familière à tous les scénaristes qui entremêlent leurs récits de secrets et de mystères autant que d’aventures et de conflits, et l’on peut y reconnaître l’une des formes classiques de la mise en intrigue dans le contexte de ce que Bronckart appellerait une planification discursive monogérée.

2.2. Problèmes didactiques

Même si la définition standardisée de l’intrigue, qui la confond avec le schéma quinaire, reste dominante dans le domaine de la didactique, elle n’est pas nécessairement la plus intuitive. Dans ses usages ordinaires, l’intrigue est souvent corrélée à la tension narrative. Cela s’observe par exemple dans les liens qui peuvent être établis en français entre le substantif intrigue, l’action d’intriguer et les rôles de l’intriguant et de l’intrigué. Dominique Legallois et Céline Poudat ont aussi montré, en analysant un grand nombre de commentaires publiés par des internautes, que les lecteurs et lectrices établissent très spontanément des corrélations entre l’intrigue et ce qu’ils ou elles définissent comme le «happage», notion exemplifiée de la manière suivante: «on se laisse immédiatement emporter dans l’histoire et on ne lâche plus le livre» (Legallois & Poudat 2008 : § 90).

Cette ambiguïté dans la définition de l’intrigue apparaît aussi dans l’ouvrage de Reuter, qui situe d’abord cette dernière au niveau de la «fiction15», ce qui l’isole clairement du niveau de la «narration». Dans cette première définition, conforme au standard du schéma quinaire, il affirme que «l’intrigue incite à s’interroger sur la structure globale de l’histoire» (2016 : 22), cette saisie s’opposant clairement à la dynamique de la progression dans le récit. Pourtant, lorsqu’il aborde la question de l’instance narrative, Reuter reconnaît que ce paramètre:

participe, de façon souvent déterminante, de l’intérêt de l’intrigue (malentendus, quiproquos, rebondissements autour des sentiments amoureux ou d’autres secrets que l’on dissimule plus ou moins), de l’intérêt de certains genres (la lutte entre l’enquêteur et le lecteur pour la découverte du coupable à partir d’un savoir commun véhiculé dans le texte du roman à énigme) et de la construction d’effets de lecture. En effet, c’est à partir de ces jeux entre différents savoirs que l’on peut mieux analyser des procédés tels l’effet de surprise (rendu possible par des informations inconnues d’un personnage, du narrateur et du lecteur), tels la crainte ou l’amusement lorsque le lecteur possède des informations qu’un personnage ignore et qui le conduisent dans la gueule du loup ou dans une série de bévues. (Reuter 2016 : 55-56)

En liant la distribution du savoir à l’intérêt de l’intrigue, Reuter déplace nettement le curseur vers le modèle rhétorique. D’un point de vue strictement théorique, nous sommes ici confrontés à un cas de polysémie, lié à un foisonnement de terminologies spécialisées, qui se heurtent parfois aux usages ordinaires. Le problème pourrait être résolu en posant les bases d’une terminologie plus précise, distinguant différents phénomènes qui risqueraient autrement d'être confondus : par exemple le schéma quinaire définit la structure de l’action, mais il ne s’agit pas de l’intrigue au sens rhétorique du terme, qui repose quant à elle sur le nouement et le dénouement d’une tension pendant l’acte de lecture, qui forme un arc narratif et détermine ce que Reuter appelle «l’intérêt de l’intrigue».

Pour conserver la valeur didactique de la notion, plusieurs raisons justifient une différenciation claire entre le concept d’intrigue et celui de schéma quinaire. La première est liée au rendement de la conception rhétorique pour l’analyse des récits, et notamment pour l’explication de texte. Le schéma quinaire restreint le commentaire à une saisie globale de l’histoire, à un niveau d’abstraction qui permet tout au plus de clarifier les enjeux du récit, de produire des résumés ou de distinguer l’action racontée de l’ordre de sa narration. Reuter considère quant à lui que le schéma quinaire, en reconstruisant la structure des événements, permettrait de:

rendre compte de la gêne que ressentent certains lecteurs ou spectateurs lorsque l’ordre de la fiction n’est pas respecté (flash-back [sic], anticipations…) ou lorsque les étapes finales manquent (la fin en «queue de poisson»). (Reuter 2016 : 26).

Pour ma part, je ne suis pas certain qu’il faille passer par l’établissement d’un schéma quinaire pour parvenir à reconstituer le déroulement chronologique d’une histoire ou pour saisir les effets produits par les anachronies. Quand le résumé est difficile à établir, plutôt que de tenter de résoudre ce «problème», il faudrait plutôt y voir la trace d’une stratégie narrative dont il s’agit de rendre compte. Par ailleurs, les récits non linéaires n’engendrent pas nécessairement une «gêne» : ils peuvent au contraire se révéler extrêmement excitants, ainsi qu’en témoigne l’usage de plus en plus répandu des prolepses et des analepses dans les séries américaines (Jost 2016).

Si l’on accepte de les distinguer, il est d’ailleurs tout à fait possible de garder d’un côté le schéma quinaire pour définir la trame de l’histoire, tout en ajoutant d’un autre côté une définition de l’intrigue qui lie clairement cette dernière à la production d’un arc de tension. L’avantage de la définition rhétorique de l’intrigue, c’est qu’elle permet d’associer l’analyse de la succession des nœuds et des dénouements aux moyens formels par lesquels les auteurs tentent d’orienter l’attention des lecteurs ou lectrices vers le déroulement ultérieur du récit, et cette analyse peut se pratiquer à n’importe quelle échelle du texte, du simple paragraphe au chapitre ou à l’œuvre entière.

En termes de représentation mentale de l’histoire, cela conduit aussi à intégrer à la discussion les hypothèses interprétatives qui s’articulent à diverses étapes du récit, qu’elles prennent la forme de pronostics ou de diagnostics de la situation narrative (Baroni 2017a : 66). La discussion autour de ces scénarios virtuels, que les lecteurs ou lectrices esquissent tout au long de leur progression dans le récit, situe le commentaire sur le terrain de la prévisibilité de l’histoire, des éventuelles surprises et recadrages interprétatifs qui en découlent, dont dépendent souvent le plaisir esthétique et la valeur proprement éducative que l’on associe aux formes narratives. Il est aussi possible d’articuler sur cette base des questions éthiques: tel personnage, à tel moment de l’histoire, pourrait agir de telle ou telle façon, mais en fin de compte, il agit ainsi… qu’est-ce que cela nous apprend sur son caractère et sur la valeur de son action? Qu’aurions-nous fait à sa place? Pourrait-on imaginer une version alternative de l’histoire16?

Ainsi que le suggèrent certaines approches cognitivistes, une telle conception de l’intrigue permet également de mettre l’accent sur l’une des fonctions anthropologiques centrales des formes narratives. Les récits peuvent en effet être envisagés comme des simulations permettant d’apprendre à s’adapter à un environnement en constante évolution, qui ne peut être appréhendé que sous la forme de fragiles réseaux de probabilités. Ainsi que l’explique Karin Kukkonen :

Ce processus de révision des probabilités ne concerne pas uniquement le niveau des énoncés propositionnels concernant le monde fictif ou celui de la résolution de problèmes à travers des jeux de questions et de réponses, mais il s'étend à une expérience de lecture immersive et incarnée, et à l’investissement émotionnel des lecteurs dans le récit. Il peut nous permettre de construire – à travers des récits – des explications concernant l'inattendu […], plus généralement, les récits littéraires explorent et négocient ce que nous considérons comme possible à travers des modèles de probabilité. (Kukkonen 2014 : 737, m.t.)

Sur le plan poétique ou stylistique, l’analyse des mécanismes textuels qui permettent de nouer l’intrigue peut produire des commentaires très riches à partir d’une question élémentaire : comme l’auteur s’y prend-il, ou elle, pour tenter d’intriguer son lecteur ou sa lectrice ? La réponse pourra s’orienter vers l’analyse de phénomènes stylistiques : marquage d’une rupture avec un adverbe, alternance de l’imparfait au passé simple, usage de pronoms ou d’hyperonymes dont les référents sont ambigus, etc. On pourra aussi mobiliser des structures narratives plus générales : par exemple les jeux de focalisation, la caractérisation des personnages, les anachronies, la segmentation du récit, etc.17.

Une autre raison de privilégier l’approche rhétorique tient aux rapports qui peuvent être établis avec des mécanismes très largement répandus dans la culture médiatique contemporaine. Même les apprenant·e·s qui n’ont pas une très grande culture littéraire peuvent se révéler des expert·e·s dans la compréhension de l’art de construire des arcs narratifs, par exemple à travers leur expérience des séries télévisées. L’établissement de liens entre cliffhangers télévisuels et chapitrage romanesque pourrait ainsi nourrir une boucle vertueuse, dans laquelle des compétences acquises hors de la classe permettent de participer activement aux activités de commentaire des œuvres. Il s’agit d’affiner un savoir-faire interprétatif transférable dans un grand nombre de contextes médiatiques, tout en renforçant la compréhension des spécificités inhérentes aux mécanismes verbaux ou textuels sur lesquels reposent ces effets identifiés comme transversaux.

Il s’agit donc de substituer un outil qui servait essentiellement à produire des résumés normalisés à une médiation orientant le commentaire des œuvres vers l’analyse des intérêts narratifs, vers la mise en lumière des enjeux éthiques de la fiction et vers la compréhension des mécanismes narratifs fondamentaux de la narrativité fictionnelle. Sans entrer dans le détail des séquences didactiques qui pourraient être construites à partir de cette reconceptualisation, je proposerai maintenant de formuler une définition de l’intrigue aussi précise et intelligible que possible, de manière à ce qu’elle puisse être utilisée aussi bien dans la formation des enseignant·e·s que dans l’enseignement.

On verra que cette définition ne sera pas plus ardue à saisir que celle de schéma quinaire, et même qu’elle est très intuitive du fait de sa proximité avec les usages courants du terme. Il est parfaitement possible de conserver en parallèle la définition classique du schéma quinaire, mais ce dernier changera de statut. Il s’agira alors de souligner à quel niveau d’analyse cette séquence se situe, et de lui associer le couple complication-résolution, qui renvoie à la sémantique de l’action racontée, plutôt que les termes nœud-dénouement, qui serviront exclusivement à décrire l’arc de tension formé par la mise en intrigue des événements.

2.3. Proposition de redéfinition

Dans le langage courant, on entend souvent l’expression : «C’était ennuyeux, il n’y avait pas d’intrigue!» Dans cette phrase, on comprend que l’intrigue est liée aux intérêts qui rythment le récit, à sa capacité de susciter de la curiosité ou du suspense et de résoudre ces incertitudes tout en ménageant des surprises. On s’intéresse ici à l’effet que le récit est susceptible de produire sur son destinataire, à la tension narrative que l’auteur ou l’autrice veut faire ressentir au public et à son éventuelle résolution. L’intrigue peut ainsi être définie comme une structuration dynamique du récit fondé sur un nœud, qui crée de la tension narrative, et d’un dénouement, qui a pour fonction de la résoudre.

L’art de mettre en intrigue, c’est l’art d’intriguer le lecteur. Dans le langage cinématographique ou télévisuel, on parle d’arcs narratifs pour décrire ces séquences qui rythment le déroulement du récit. Dans les séries télévisées, ces arcs de tension peuvent s’articuler à différents niveaux, qui s’enchâssent les uns dans les autres: une intrigue peut être dénouée au niveau de l’épisode, mais un arc plus large peut entretenir l’intérêt du public à l’échelle d’une saison ou de la série complète. Pareillement, dans un roman, un chapitre peut dénouer certains fils narratifs tout en nouant de nouveaux problèmes ou mystères, de sorte que le récit a l’air de progresser tout en gardant son incertitude. Pour déterminer les enjeux de l’intrigue, il suffit de se demander quelles sont les questions induites par le récit à un moment donné de son développement. Quand un chapitre ou un épisode s’interrompent brusquement, avant de fournir des réponses aux questions que se pose le public, on parle de cliffhanger, cette image renvoyant à un personnage littéralement suspendu au bord d’une falaise. Quand la tension atteint son apogée, souvent juste avant le dénouement, on parle de climax.

Il existe deux manières de nouer une intrigue:

- - le récit raconte des événements dramatiques (une action difficile, un conflit) dont le développement ou l’issue sont incertains, ce qui engendre du suspense;

- - le récit évoque des événements énigmatiques, ce qui engendre de la curiosité;

Dans le premier cas, une complication vient perturber une situation ordinaire, et les actions qui s’ensuivent ouvrent différentes virtualités, que le lecteur peut envisager sous la forme de pronostics incertains. L’effet de suspense est alors renforcé par le respect au moins partiel de la chronologie de l’histoire, ce qui rapproche le lecteur du plan des personnages impliqués dans les événements dramatiques. Souvent, le suspense est obtenu en signalant un danger imminent, dont les personnages n’ont pas forcément conscience. Le lecteur se demande alors: que va-t-il se passer? va-t-il y arriver? comment cela va-t-il finir?, etc.