Notre réflexion sur les interactions entre texte et image dans l’enseignement de la littérature part d’un postulat central: l’image constitue un outil permettant aux élèves de se distancier du texte pour mieux en saisir les significations. Toutefois, la relation entre texte et image, loin de se limiter à une simple correspondance analogique dans laquelle l’image serait subordonnée au texte, révèle des processus de production de sens complexes. Ce numéro vise ainsi à explorer les statuts et fonctions possibles de l’image dans l’enseignement de la littérature, se situant dans la continuité du dossier n°4 de Transpositio qui s’intitulait «Enseigner la bande-dessinée comme (de la) littérature».

- n°1 Justifier l’enseignement de la littérature

- n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes

- n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature

- n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature

- n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée

- n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives

- n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image

- Sylviane Ahr - Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature

- Bertrand Daunay - Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"

- Judith Émery-Bruneau - D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature

- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufays, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande

- La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins

Articles récents

- Vanessa Depallens et Sonya Florey - Enseigner avec la narratologie aujourd’hui ? Retour sur quelques expériences d’enseignement dans divers degrés scolaires en Suisse romande

- Claire Detcheverry - La narratologie transmédiale pour la lecture d’albums jeunesse au primaire

- Sandrine Aeby Daghé & Glaís Sales Cordeiro - Le système récit-personnages: un outil conceptuel pour penser l’enseignement de la compréhension en lecture

- Marie Béguin & Sonya Florey - Renouer avec la passion du récit avec (ou malgré) le schéma narratif au secondaire I

- Vanessa Depallens - Écrire un récit «réussi»: une des finalités de l’école obligatoire vaudoise. Le cas de la description

Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image

Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image

Redéfinir le sens: l’intégration des médiations texte/image dans l’enseignement de la littérature

Notre réflexion sur les interactions entre texte et image dans l’enseignement de la littérature part d’un postulat central: l’image constitue un outil permettant aux élèves de se distancier du texte pour mieux en saisir les significations (Demougin, 2002; Delbrassine, 2019). Toutefois, la relation entre texte et image, loin de se limiter à une simple correspondance analogique dans laquelle l’image serait subordonnée au texte, révèle des processus de production de sens complexes (Peirce, 1978). Ce numéro vise ainsi à explorer les statuts et fonctions possibles de l’image dans l’enseignement de la littérature, se situant dans la continuité du dossier n°4 de Transpositio qui s’intitulait «Enseigner la bande-dessinée comme (de la) littérature» (Baroni & Turin 2021).

Cette problématique s’inscrit dans les fondements de la sémiotique, qui a étendu les principes de la linguistique structurale à d’autres formes de signification, comme les publicités (Barthes, 1964; Eco, 1972), les œuvres picturales (Marin, 1969), les bandes dessinées (Peeters, 2009), les films (Metz, 2014) ou encore les images diagrammatiques (Bertin, 2013). Ce cadre a permis de conceptualiser une pluralité de «langages visuels», reflétant la diversité des pratiques médiatiques.

De l’image-illustration à l’image-texte: perspective historique

Dans le cadre scolaire, l’articulation entre texte et image ne va pas de soi, dans la mesure où l’image est un objet à la fois attractif et énigmatique. Attractif, parce que sa lecture est immédiate et joue avec les émotions ; énigmatique, dans le sens où, en tant qu’icône, l’image délivre un message qui n’est pas net et doit être décodé par le lecteur (Peirce, 1978).

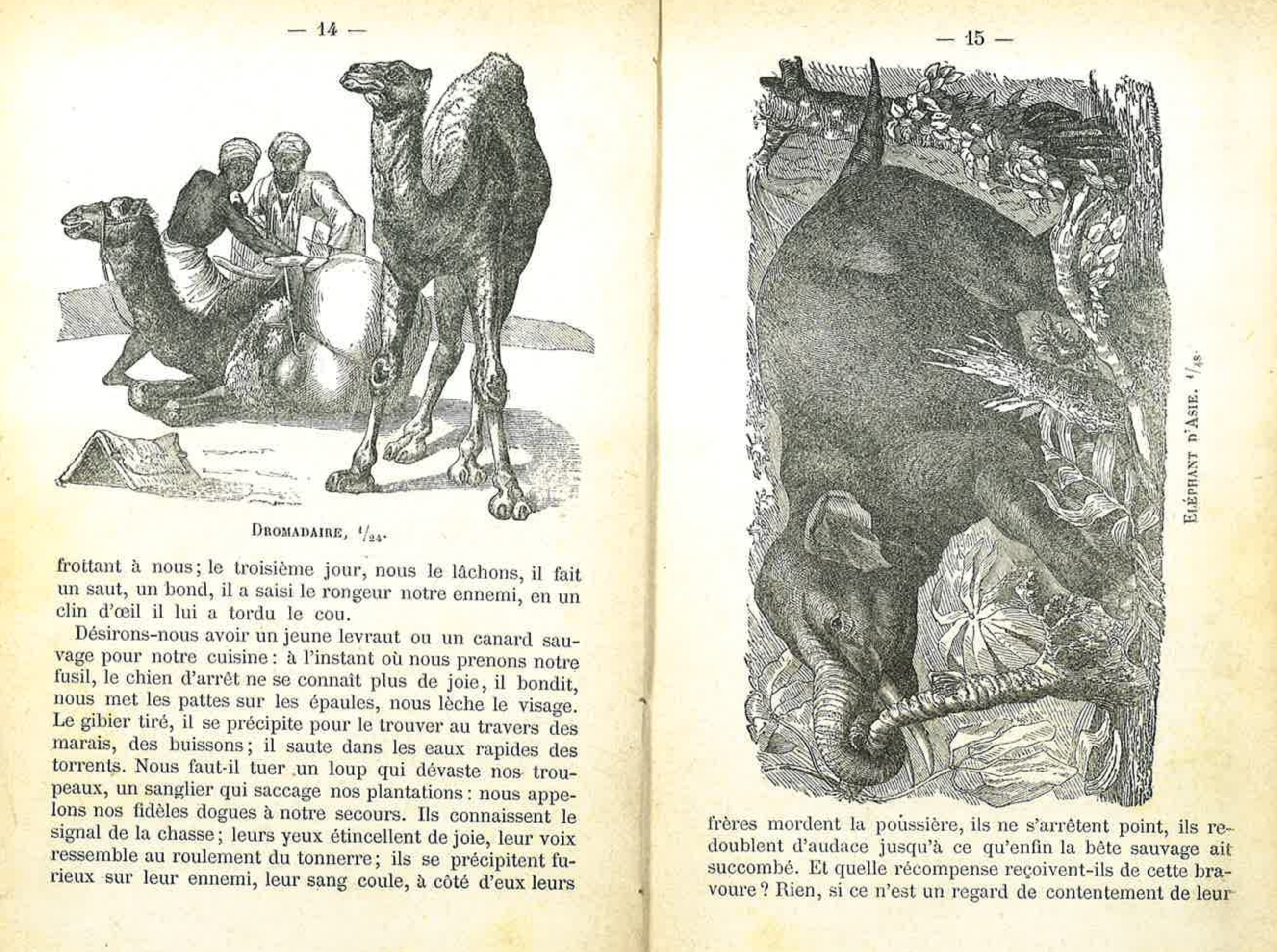

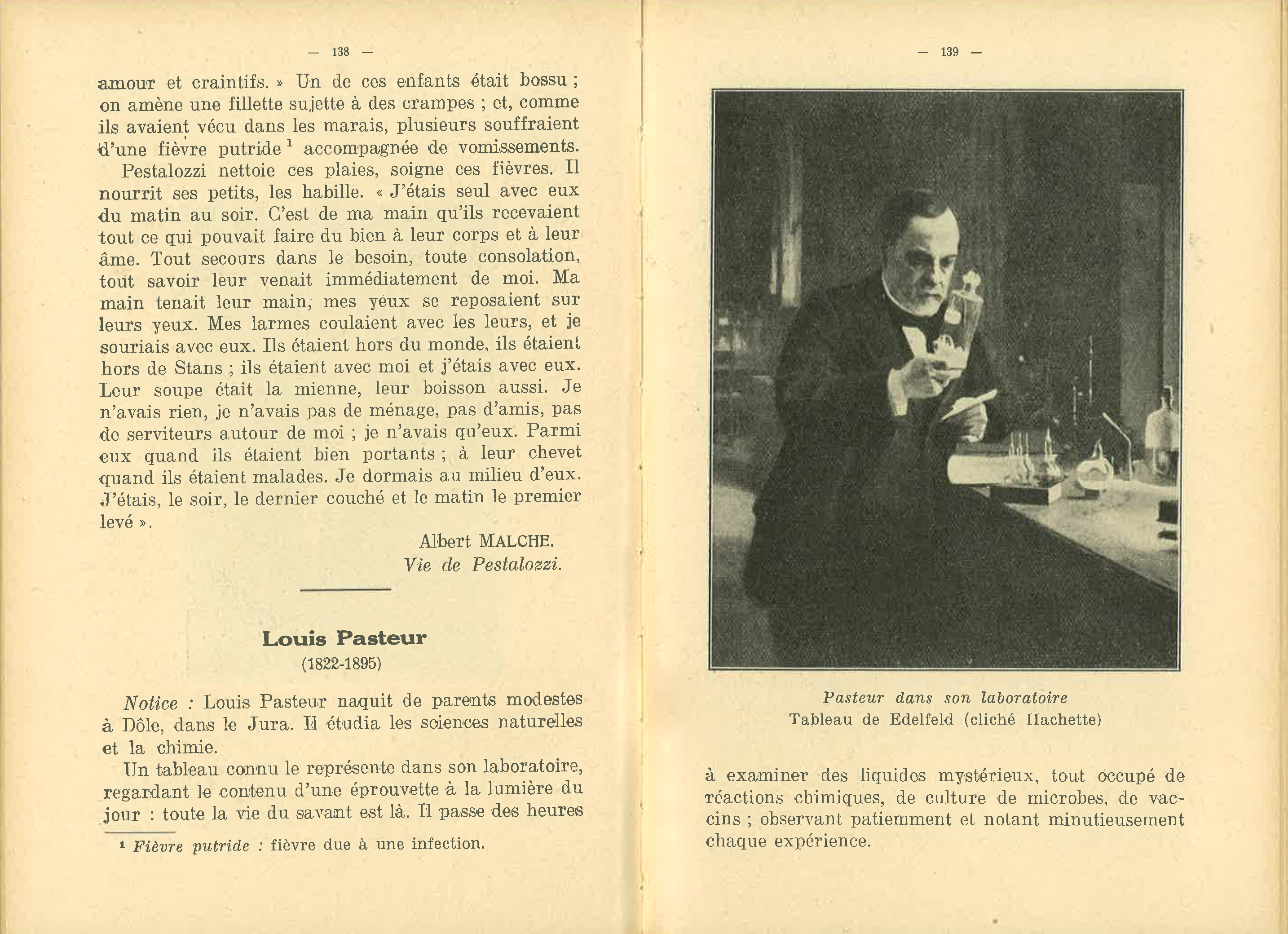

Il n’en demeure pas moins que la place et le statut de l’image s’inscrivent dans une longue tradition pédagogique, même si les finalités qui lui ont été assignées ont évolué au fil du temps, comme le montrent Ferran et al. (2017). Ces derniers rappellent que Comenius, au XVIIe, crée des ouvrages qui contiennent des gravures accompagnées de petites légendes, avec l’idée selon laquelle il faut «voir pour savoir». Dès le XVIIIe le nouveau marché de la littérature de jeunesse va recourir à l’illustration pour favoriser sa diffusion. Avec l’instauration de l’école obligatoire pour tous à la fin du XIXe siècle, l’image est introduite dans les manuels, avec l’idée de rendre le savoir accessible à tous les milieux, y compris les plus populaires. Les développements techniques, notamment l’arrivée de la photographie, vont également transformer le statut de l’image. On passe progressivement des planches pédagogiques à la reproduction de documents authentiques qui sont désormais étudiés pour eux-mêmes ou en lien avec un extrait de texte (Ferran et al., 2017).

En Français, l’arrivée des finalités communicationnelles dans les années 1980, en France (Demougin, 2002) comme en Suisse romande (Darme-Xu et al., 2020), fait de l’image un «genre de texte» qu’il s’agit de lire :

Lire c’est prendre connaissance d’un message qu’on a sous les yeux. Ainsi, au sens large, toute communication visuelle suppose de quelque manière une lecture, qu’il s’agisse d’une simple image, d’images avec textes ou de textes proprement dit. (DIP 1980: p. 14 1)

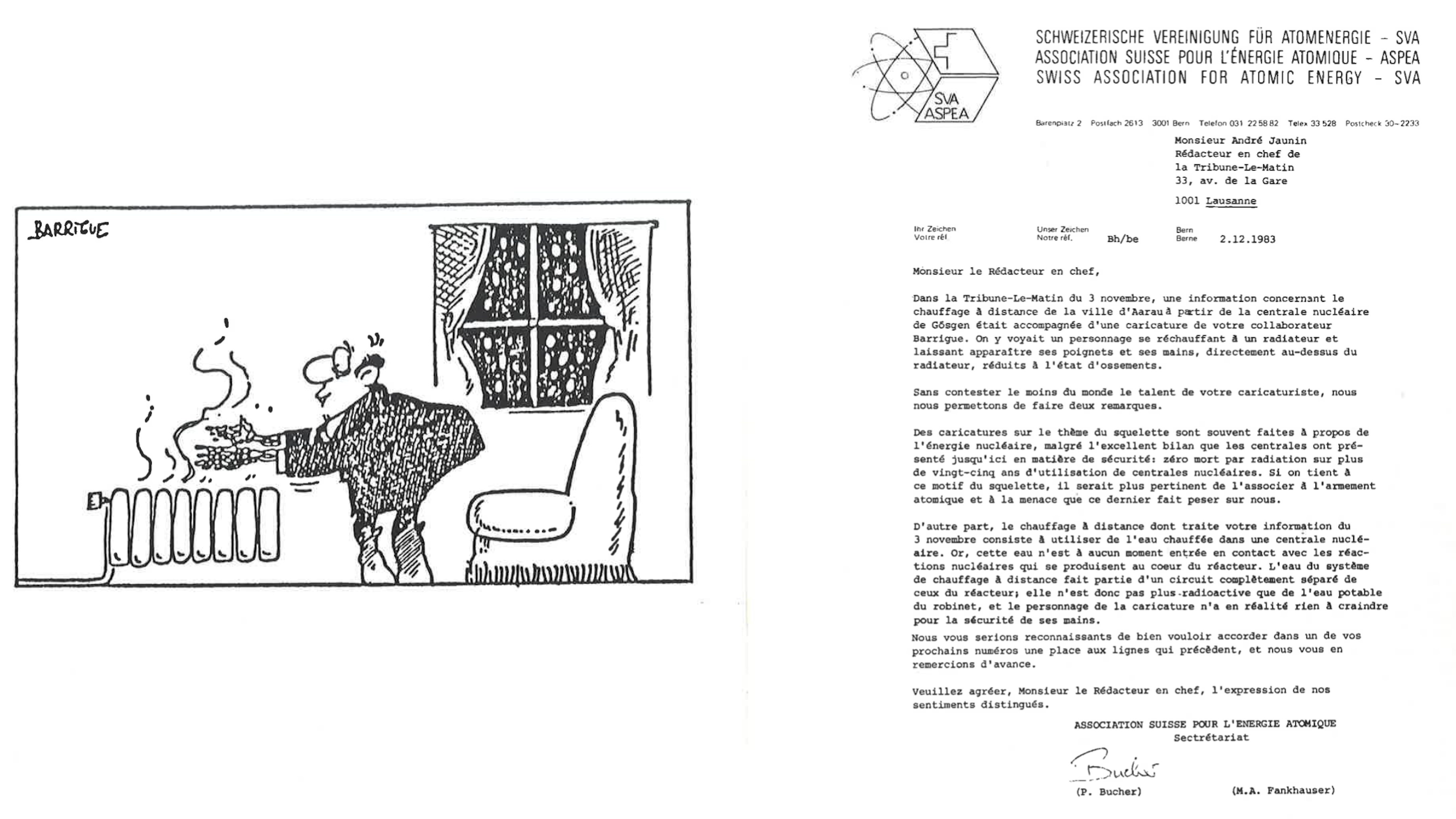

Cette nouvelle manière d’appréhender l’image entraine l’arrivée de nouvelles activités dans lesquelles texte et image, désormais placés sur un pied d’égalité, sont mis en regard l’un de l’autre, comme dans l’exemple ci-dessous tiré des Activités sur les textes pour les élèves de 15 ans (DIPC 1987: p. 132):

Dans cet atelier destiné à travailler avec les élèves l’argumentation, la caricature du dessinateur humoristique français Barrigue est posée en regard d’une lettre de l’Association suisse pour l’énergie atomique qui conteste l’information parue dans la Tribune-Le-Matin. Le contenu de cette lettre est le suivant:

Monsieur le rédacteur en chef,

Dans la Tribune-Le-Matin du 3 novembre, une information concernant le chauffage à distance de la ville d’Aarau à partir de la centrale nucléaire de Gösgen était accompagnée d’une caricature de votre collaborateur Barrigue. On y voyait un personnage se réchauffant à un radiateur et laissant apparaître ses poignets et ses mains, directement au-dessus du radiateur, réduits à l’état d’ossements.

Sans contester le moins du monde le talent de votre caricaturiste, nous nous permettons de faire deux remarques.

Des caricatures sur le thème du squelette sont souvent faites à propos de l’énergie nucléaire, malgré l’excellent bilan que les centrales ont présenté jusqu’ici en matière de sécurité: zéro mort par radiation sur plus de vingt-cinq ans d’utilisation de centrales nucléaires. Si on tient à ce motif du squelette, il serait plus pertinent de l’associer à l’armement atomique et à la menace que ce dernier fait peser sur nous.

D’autre part, le chauffage à distance dont traite votre information du 3 novembre consiste à utiliser de l’eau chauffée dans une centrale nucléaire. Or, cette eau n’est à aucun moment entrée en contact avec les réactions nucléaires qui se produisent au cœur du réacteur. L’eau du système de chauffage à distance fait partie d’un circuit complètement séparé de ceux du réacteur; elle n’est donc pas plus radioactive que l’eau potable du robinet, et le personnage de la caricature n’a en réalité rien à craindre pour la sécurité de ses mains.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir accorder dans un de vos prochains numéros une place aux lignes qui précèdent, et nous vous en remercions d’avance.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur en chef, l’expression de nos sentiments distingués.

ASSOCIATION SUISSE POUR L’ENERGIE ATOMIQUE, Secrétariat, (F. Bucher) (M.A. Fankhauser)

Comme on peut le constater ici, c’est moins l’image qui est subordonnée à la compréhension et à l’interprétation du texte que la lettre qui aide à «lire» l’image, dans la mesure où elle décrit précisément ce qu’on voit et donne le contexte.

L’intégration de la littérature comme composante de la langue première dès les premiers degrés de la scolarité au tournant des années 2000 ramène la question des relations entre texte et image au sein de l’enseignement de la littérature.En Suisse romande, ces liens font l’objet de recommandations précises de la part de la Conférence intercantonale de l’instruction publique (CIIP 2006). La littérature y est définie comme englobant des œuvres telles que les films et bandes dessinées, nécessitant de fait «le développement d’une pédagogie de l’image et des médias» (CIIP 2006, p.40). Il s’agit donc, dès l’entrée dans l’écrit, de mettre l’élève au contact des livres (CIIP 2006, p.23), en l’amenant progressivement à différencier le texte de l’image et à réfléchir aux liens entre ces deux composantes (CIIP 2006, p.38). Ces recommandations se concrétisent dans le plan d’études romand (PER 2010) qui couvre l’ensemble de la scolarité obligatoire, par une attention à porter sur les liens entre texte et image «dans un album, sur une affiche, ...» (PER 2010, L1 15), en vue de donner à l’élève des clés pour apprécier des ouvrages littéraires variés.

Cependant, comme le relève Duvin-Parmentier (2020), force est de constater que les enseignant·es expriment aujourd’hui des difficultés à didactiser la lecture de l’image. Autrement dit, la place, le rôle et la fonction de l’image dans l’enseignement du Français demeurent encore souvent équivoques pour les enseignant·es, qui ne se sentent pas formé·es pour faire découvrir aux élèves la «grammaire de l’image» par l’analyse de formes iconiques variées.

État de la question du point de vue des recherches en didactique de la littérature

Cette intégration de la littérature comme objet d’enseignement dès les premières années de la scolarité, conjuguée à l’essor de la révolution numérique offrant un accès sans précédent à une multitude d’images, a ainsi conduit à un renouvellement des recherches en didactique de la littérature. Ces travaux explorent notamment les frontières médiatiques de la littérature et interrogent l’hétérogénéité des supports mobilisables en classe, au-delà des formes strictement textuelles. Les interactions entre littérature et arts (Chabanne, 2018), l’analyse des albums pour la jeunesse (Lépine, 2012 ; Leclaire-Halté, 2014; Specogna, 2015; Delbrassine, 2019), des œuvres multimodales (Lacelle, Boutin et Lebrun, 2012) ou encore de la littérature nativement numérique (Acerra, 2017; Brunel, 2021), ainsi que les dynamiques de circulation intermédiatique (Castagnet-Caignec, 2021) sont autant de domaines d’investigation en plein développement. Ces recherches participent à l’élargissement des objets d’étude en littérature, tout en invitant à repenser les objectifs, les méthodes et les corpus mobilisés dans l’enseignement.

En parallèle, les études récentes sur la bande dessinée (Baroni, 2018; Rouvière, 2012; Raux, 2023) offrent des perspectives particulièrement enrichissantes, notamment parce qu’elles conduisent à interroger les limites traditionnelles de la littérature. Cependant, comme l’ont souligné Marianne Blanchard et Hélène Raux (2019), il subsiste un important travail de formation à destination des enseignant·es, visant à leur permettre de développer des gestes interprétatifs adaptés, en prenant en compte la complexité propre à ce médium hybride qui articule dimensions textuelles et graphiques.

Ce numéro a, quant à lui, pour ambition d'examiner différentes perspectives d'analyse, en s'attachant d'abord à retracer l'évolution historique des interactions entre texte et image et leur institutionnalisation dans les pratiques scolaires, avant de mettre l'accent sur des approches didactiques diversifiées, ainsi que sur des observations empiriques effectuées en milieu scolaire. Il apparaît que l'interaction entre texte et image ne compromet pas le sens intrinsèque de l'un ou de l'autre, mais le reconfigure, ou encore le réinterprète, en fonction du contexte inédit dans lequel il s'inscrit.

S’interroger sur les transformations de la relation texte-image à l’heure du numérique (et sur leurs conséquences pour l’enseignement de la littérature) implique de revisiter une histoire complexe, pour reconnaître les héritages et évaluer la nouveauté qui se fait jour dans les pratiques contemporaines.

On se demandera notamment comment la relation texte-image, jusqu’à son renouveau dans les pratiques numériques, peut revivifier l’enseignement de la littérature. Quel rôle peut jouer l’imbrication du texte et de l’image aujourd’hui pour stimuler les productions écrites des élèves ou leur travail de lecture et d’interprétation?

Nous nous proposons d’interroger les relations qu’entretiennent littérature et image selon les axes suivants:

Axe 1. Enjeux pédagogiques et didactiques des éditions illustrées dans l'enseignement

Ce premier axe vise à mettre en avant à la fois les pratiques pédagogiques spécifiques liées aux éditions illustrées et les questionnements didactiques qui en découlent. Pourquoi privilégier, en tant qu’enseignant·e, une édition illustrée d’une œuvre donnée? Quels dispositifs didactiques mettre en œuvre? Avec quels apprentissages potentiels pour les élèves?

Jan Baetens se penche sur cette question en prenant le cas de Proust et des illustrations dont son œuvre a fait l’objet. Il note que, si enseigner Proust à travers les éditions illustrées de la Recherche du temps perdu semble à première vue plus facile qu’enseigner l’œuvre même, il n’en est rien: le critique analyse les difficultés sous-jacentes à ce choix pédagogique et les moyens d’y remédier, en prenant notamment en compte l’absence d’homogénéité de cette iconographie et la complexité de la culture visuelle en place.

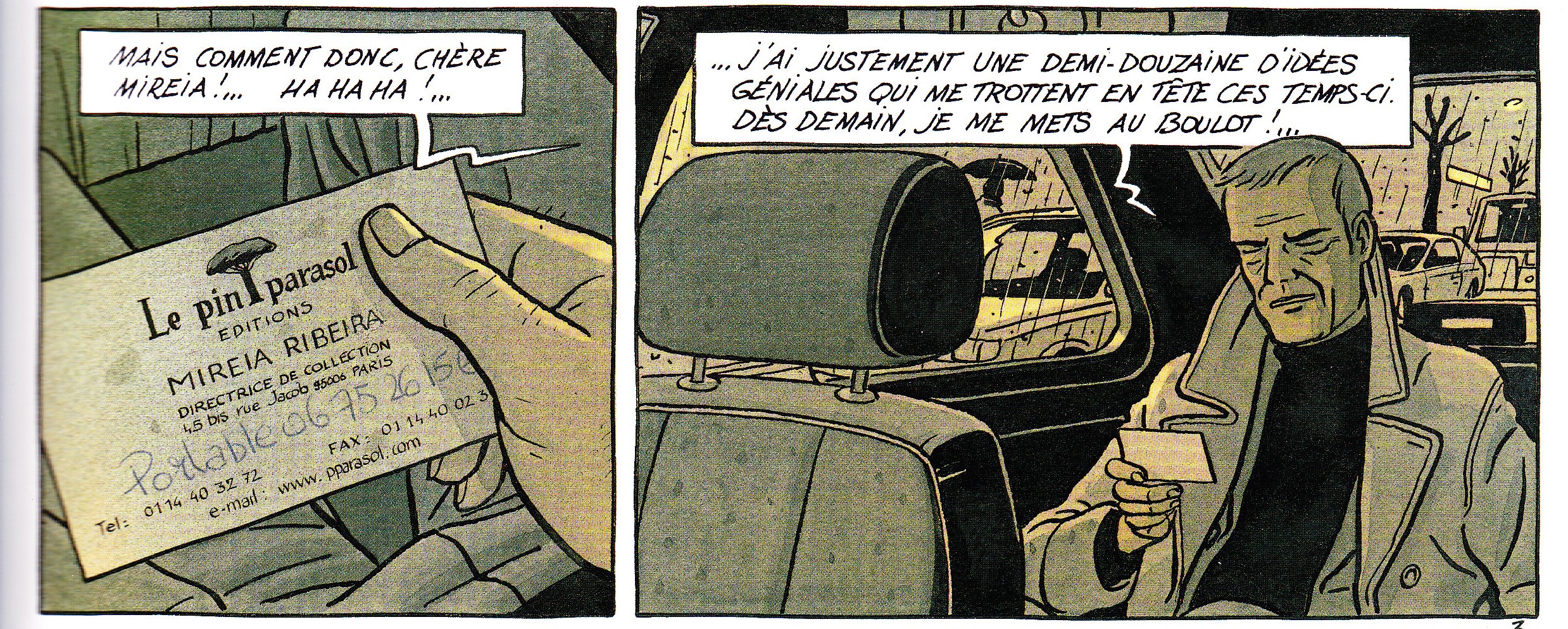

Partant d’une expérience pratiquée en classe de terminale dans l’enseignement belge, Daniel Delbrassine montre comment l’approche en parallèle de deux genres d’un même récit, produits par le même auteur au même moment, permet de mettre en lumière les spécificités et contraintes de chacun des genres. Cette comparaison représente selon lui une étape indispensable pour préparer l’élève à la transposition de genre, tout en lui permettant d’acquérir des outils clés pour affiner ses compétences d’analyse en vue des lectures ultérieures.

Barbara Hurni-Siegrist, quant à elle, aborde la question de l’articulation entre texte et illustration par le biais d’éditions numérisées des Fables de La Fontaine auprès d’élèves du degré secondaire à Genève. Le parti pris d’un enseignement dédié aux dimensions matérielles des textes permet de mieux appréhender les compétences nécessaires pour intégrer la lecture d’images dans le cours de Français.

Axe 2. Les manuels scolaires à l'ère de l’image : histoire, fonctions et usages pédagogiques

Ce deuxième axe explore la place et la fonction des images dans les manuels scolaires destinés à l’enseignement du Français. Les articles présents se concentrent sur la diversité des images présentes dans ces manuels – allant des photographies aux caricatures en passant par les représentations de tableaux et les bandes dessinées – et leur rôle à la fois dans l’attractivité du matériel pédagogique et dans l’atteinte des objectifs didactiques. Les auteurs analysent aussi bien l’évolution des relations entre texte et image dans les manuels scolaires à travers l’histoire que l’exploitation des adaptations cinématographiques dans les manuels français ou l’usage des images dans le cadre de séquences d’enseignement de fictions historiques pour la jeunesse.

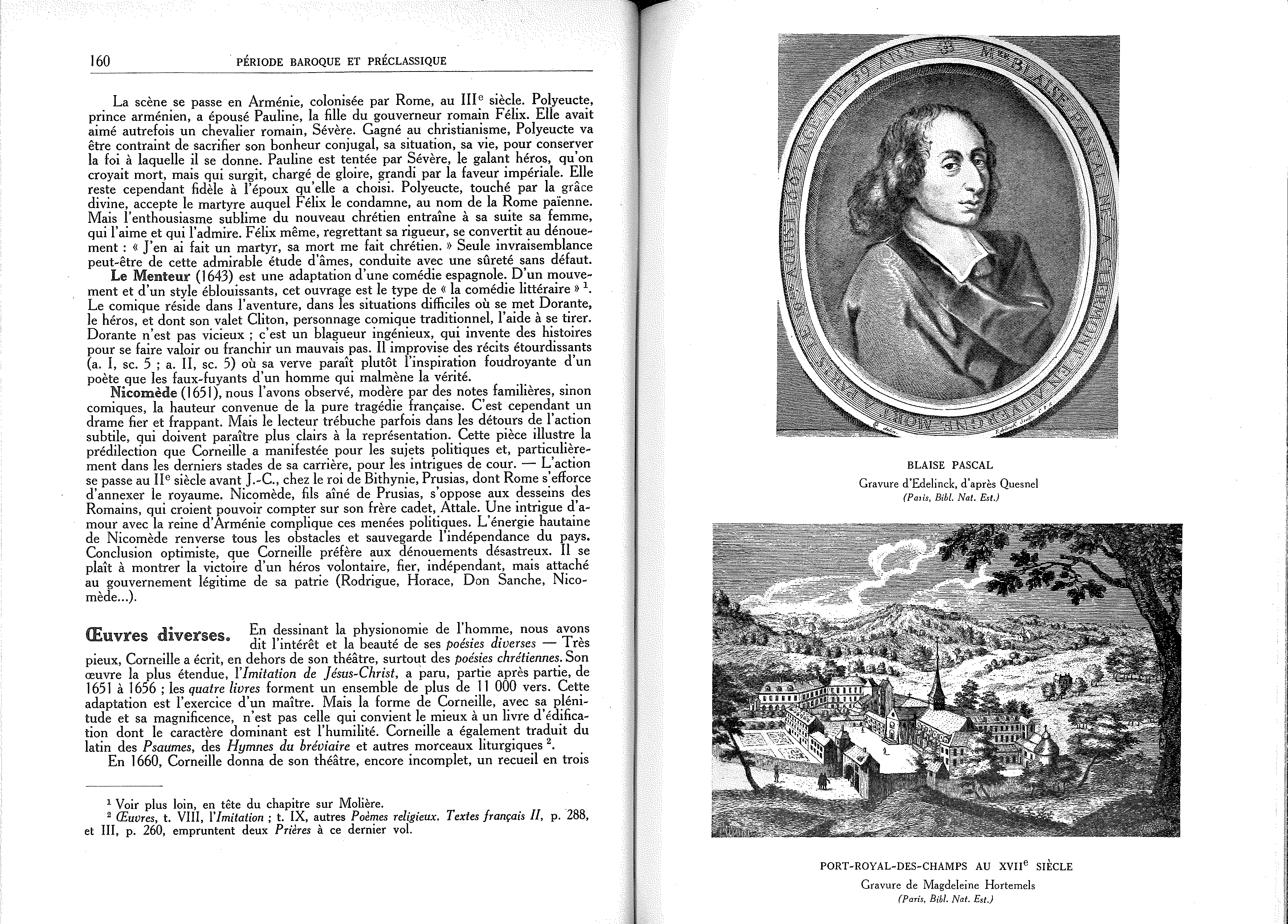

L’article d’Anne Monnier, Sylviane Tinembart, Emmanuelle Vollenweider et Anouk Darme-Xu retrace les rapports entre texte et image dans les manuels de lecture et les anthologies scolaires édités en Suisse romande entre 1870 et 1970. Il montre comment l’image donne à voir une représentation de la littérature scolarisée qui diffère en fonction des périodes et des publics d’élèves visés.

Hélène Raux porte son attention sur les adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires dans les manuels français pour le collège et propose d’explorer les usages que les manuels font de ces adaptations: quels objectifs sont assignés au travail sur des adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires? comment est organisée la mise en relation entre texte et film? et enfin dans quelle mesure l’un est-il exploité au service de la lecture de l’autre?

Diane Boër analyse deux séquences d’enseignement basées sur des fictions historiques pour la jeunesse. Elle observe que la transposition didactique interne, médiée par l’enseignant·e, ne s’aligne pas toujours sur la transposition didactique externe, proposée par l’édition. Ainsi, en classe, les images sont principalement utilisées pour soutenir la compréhension du texte par les élèves, indépendamment des volontés éditoriales.

AXE 3. Enjeux didactiques de la compréhension visuelle dans l’approche des textes littéraires par les élèves

Ce dernier axe explore l’utilisation de l’image dans l’enseignement de la littérature, en particulier sa fonction dans la compréhension, l’analyse et l’interprétation des textes littéraires, que ce soit dans les genres de l'album illustré, de la littérature jeunesse, du roman ou de la poésie. Il s’agit de comprendre comment les mots et le texte se donnent à voir et comment l’image s’écrit en littérature, en explorant les relations concrètes des textes (notamment poétiques) et de l’image depuis le XIXe siècle jusqu’aux créations contemporaines. L’accent est mis sur les méthodes pédagogiques permettant aux élèves d’intégrer les images dans leur lecture. En s'appuyant sur plusieurs études de cas, cette partie questionne la pertinence et les limites de la lecture d’image en tant que médiation, notamment lorsqu’il s’agit d’œuvres picturales, où les codes visuels diffèrent des structures linguistiques. Il met également en lumière des pratiques pédagogiques concrètes et innovantes, telles que l’utilisation de programmes d’intelligence artificielle pour générer des images à partir de textes littéraires.

Marie-Sylvie Claude traite ici d’un paradoxe inhérent à la lecture de l’image lorsque celle-ci est une œuvre picturale. En effet, les programmes de français du lycée en France encouragent les enseignant·es à utiliser la lecture de l’image comme médiation pour les enseignements en lecture de la littérature. Or l’institutionnalisation scolaire d’une œuvre picturale n’est pas sans poser problème dans la mesure où un tableau ne se «lit»pas – les diverses combinaisons de teintes, de textures et de traits ne faisant pas l’objet d’un encodage de type linguistique. La critique met notamment en garde contre les assimilations hâtives qui appliquent au visuel des termes appartenant à la terminologie linguistique.

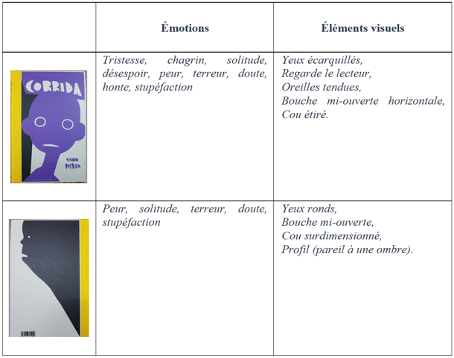

L’article de Maud Lebreton Reinhard et Florence Aubert présente un extrait du matériel pédagogique qu’elles ont élaboré à l’attention des enseignant·es du primaire et du secondaire 1 pour travailler l’image au sein d’albums illustrés. Prenant appui sur l’iconotexte Corrida de Yann Fastier, il met en lumière la nécessité de considérer à part égale le rôle du texte et des images dans la production de sens.

L’article de Eleonora Acerra, Sylvain Brehm et Nathalie Lacelle porte sur une expérience dans laquelle les élèves sont invités à générer une image par un programme d’intelligence artificielle à partir d’une citation choisie librement au sein d’un corpus d’œuvres littéraires proposé. L’analyse porte d’une part sur les attentes des élèves, d’autre part sur leur capacité à porter un regard esthétique et critique sur les productions du logiciel.

Conclusion

L’approche adoptée dans ce dossier a consisté à donner la parole aux didacticien·nes ainsi qu’aux expert·es des médias, de la littérature et de l’histoire culturelle, afin qu’ils et elles analysent la relation complexe, à la fois mémorielle, imaginaire et historique, qui unit texte et image. Leurs articles couvrent différents degrés, du primaire à l’université, et différents systèmes éducatifs – la Suisse romande, la Belgique, la France ou le Québec.

Ces articles, chacun à leur manière, mettent en évidence que la signification originale d’un texte ou d’une image n’est pas altérée par l’interaction entre ces deux médiums, mais plutôt ajustée et potentiellement réinterprétée en fonction de son nouveau contexte de diffusion. La manière dont l’ensemble des contributions interrogent cette relation conduit finalement à une réflexion sur ce qu’on met sous le terme de «littérature», tant en tant que pratique sociale qu’en tant qu’objet d’enseignement. Les relations entre objet textuel et objet iconique développées dans ce numéro ouvrent ainsi de nouvelles pistes pour l’enseignement de la littérature.

Bibliographie

Baroni, Raphaël & Turin, Gaspard (2021), "Introduction n°4 - Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature", Transpositio, n° 4, Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature, en ligne, consulté le 6 décembre 2024.

Baroni, Raphaël & Goudmand, Anaïs (dir.) (2018), «Les avatars du chapitre dans la bande dessinée», Cahiers de narratologie, n° 34, en ligne, consulté le 8 décembre 2024. (DOI: https://doi.org/10.4000/narratologie.8662)

Barthes, Roland, «Rhétorique de l’image» (1964), Communications, n° 4, p. 40-51, en ligne, consulté le 8 décembre 2024.

Bertin, Jacques (2013), Sémiologie graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes, Paris, Éd. de l’EHESS.

Blanchard, Marianne & Raux, Hélène (2019), «La bande dessinée, un objet didactique mal identifié», Tréma, n° 51, en ligne, consulté le 8 décembre 2024. (DOI: https://doi.org/10.4000/trema.4818)

Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) (2006). Enseignement/apprentissage du français en Suisse romande : orientations. Neuchâtel, CIIP.

Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) (2010). Plan d’études romand. Neuchâtel, CIIP, en ligne, consulté le 3 décembre 2024, URL : https://portail.ciip.ch/per/domains

Darme-Xu Anouk, Monnier Anne, Schneuwly Bernard & Tinembart Sylvianne (2020), «Émergence de la didactique du français et rénovation de l’enseignement en Suisse romande (1970-1990)», in Diffusion et influences des recherches en didactique du Français, O. Tremblay, E. Falardeau, P. Boyer & I. Gauvin (dir.), Namur, Presses Universitaires de Namur, p. 203-222.

Delbrassine, Daniel (2019). «L’album pour enfants entre texte et image», Textyles, n° 57, p. 139-156.

Demougin, Françoise (2002), «Littérature et image: d’une lecture à l’autre», Tréma, n° 19, p. 1-11.

Département de l’Instruction publique et des Cultes du canton de Vaud (1987), Activités sur les textes, Français 9ème, Lausanne, Éd. Loisirs et Pédagogie SA.

Département de l’Instruction publique (DIP) du canton de Genève (1980), Méthodologie de la lecture, 7e, 8e, 9e, Maître I. Genève, DIP.

Duvin-Parmentier, Bénédicte (2020), «La séance de lecture de l’image dans la séquence des professeurs stagiaires de français: représentations et choix méthodologiques», Pratiques, n° 187-188, en ligne, consulté le 15 novembre 2024.

Eco, Umberto (1972), La structure absente, Paris, Mercure de France.

Ferran, Florence, Eve-Marie Rollinat-Levasseur & François Vanoosthuyse (2017), «Éléments pour une histoire et une didactique», in Image et enseignement, Perspectives historiques et didactiques, F. Ferran, E.-M. Rollinat-Levasseur & F. Vanoosthuyse (dir.), Paris, Honoré Champion, p. 9-55.

Guillou Marlène & Claudine Dubois (dir.) (2009), Des images pour lire et pour écrire, SCÉRÉN CRDP Nord – Pas de Calais.

Lacelle, Nathalie & Monique Richard (2020), Croiser littératie, art et culture des jeunes, Québec, Presses de l'Université du Québec.

Lacelle, Nathalie (2017), La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique, Québec, Presses de l'Université du Québec.

Leclaire-Halté, Anne (2014), «Valeurs et rapport texte/image dans l’album de littérature de jeunesse: étude d’un exemple, Le Génie du pousse-pousse», Pratiques, n° 163-164, en ligne, consulté le 22 février 2023.

Marin, Louis (1969), «Éléments pour une sémiologie picturale», Les Sciences humaines et l’œuvre d’art, Bruxelles, Éd. La Connaissance, «Témoins et témoignages», p. 109-142.

Metz, Christian (2014), «Existe-t-il une approche sémiologique de l’esthétique ?», 1895. Revue d'histoire du cinéma, n° 70, p. 154-167.

Peeters, Benoît (2009), Écrire l’image, Bruxelles,Éd. Impressions nouvelles, coll. «Réflexions faites».

Peirce, Charles Sanders (1978), Écrits sur le signe, trad. G. Deledalle, Paris, Seuil.

Specogna, Antonietta (2015), «Relation texte-image: pratiques d’enseignement dans les situations de lecture d’albums au cycle 3». Recherches en éducation, n° 22, en ligne, consulté le 15 novembre 2024.

Vouilloux, Bernard (2006), «Du figural iconique», Poétique, n° 146, p. 131-146.

Voir également :

Enseigner Proust illustré

Enseigner Proust à travers les éditions illustrées de la Recherche semble à première vue plus facile qu’enseigner l’œuvre même.

Enseigner Proust illustré

Quel Proust?

Enseigner Proust commence par une question simple mais fondamentale: qu’est-ce qu’on peut entendre par «Proust»? Quatre réponses au moins, qui ne s’excluent pas les unes les autres, sont possibles: d’abord l’œuvre, puis l’homme et le contexte historique et culturel qui était le sien, ensuite l’histoire matérielle de son travail, et enfin l’histoire matérielle de ses publications. En simplifiant un peu, ces approches correspondent à quatre domaines de la recherche, aux frontières souvent peu étanches: la stylistique (pour l’étude de l’œuvre), l’histoire littéraire (pour l’étude de l’homme et de son époque), la génétique (pour ce qui est des manuscrits) et l’histoire du livre (pour ce qui est des textes publiés). Chacune de ces options soulève toutefois un certain nombre de problèmes didactiques.

S’agissant de l’œuvre, on peut se demander s’il est permis de réduire le travail de Proust à la seule Recherche, puis cette dernière à quelques extraits plus ou moins artificiellement détachés de l’ensemble, comme cela se fait la plupart du temps. Certains de ces fragments peuvent être très longs, comme Un amour de Swann, roman «autonome» enclavé dans la Recherche; d’autres, qu’on retrouve presque inchangés depuis bientôt cent ans, sont très courts, comme la scène de la madeleine ou la mort de Bergotte. Dans l’un et l’autre cas, il convient de se demander si pareille sélection n’est pas une défiguration de l’écriture proustienne. Quelque chose se gagne (c’est sans doute la seule manière possible de commencer à faire lire Proust à l’école), mais inévitablement le parti pris des morceaux choisis fait aussi perdre quelque chose. L’expérience du temps, si essentielle à une véritable expérience de la Recherche, est difficile à faire passer à travers cette approche anthologique (sur cette question fondamentale, voir Kuentz 1972). Mais comme le but de l’enseignement de Proust est aussi de pousser à faire découvrir l’ensemble de l’œuvre au-delà de ces quelques fragments, il peut être recommandé de confronter les élèves dès le début avec l’«autre» Proust, celui de la correspondance ou celui des pastiches, par exemple, et de pointer déjà vers le va-et-vient entre écriture fictionnelle et autres formes d’écriture. Comme pas mal d’autres auteurs de fiction, Proust n’arrête pas de recycler des textes de non-fiction (les siens et d’autres).

Or, le mot «Proust» ne désigne pas seulement le texte de l’auteur, c’est aussi une longue série de commentaires qui ont fini par faire corps avec la création initiale. La valeur d’une grande œuvre est en effet fonction de la qualité des lectures qu’elle est capable d’engendrer et en ce sens on devrait accepter pour Proust ce qu’on considère comme allant de soi pour Shakespeare ou Dante, à savoir que les analyses de l’œuvre ne sont pas de simples greffes ou ajouts, mais une partie essentielle de l’œuvre même. Lire «innocemment», sans connaissance des interprétations déjà existantes, n’est jamais qu’une illusion. Encourager les élèves à lire Proust implique nécessairement – le contraire serait une mutilation – les inciter à prendre connaissance de la réception de Proust à travers le temps. Je me permets d’insister sur la dimension diachronique de ce geste, pour éviter qu’on ne tombe dans les écueils du présentisme: Proust queer, certes, mais pas seulement. Le livre de Pierre Bayard sur Proust et la poétique de la digression (Bayard 1996) peut rendre ici de vrais services, d’autant plus qu’il permet aussi de réfléchir au geste de l’extraction de morceaux et à l’impossibilité de trancher entre narration (le «sujet») et digression (le «hors-sujet»). L’ouvrage de Bayard a l’avantage de privilégier les grandes questions de l’écriture comme de la lecture du texte proustien: comment donner forme à un univers d’une telle ampleur, comment s’y repérer? que faire de la tension entre le désir de tout dire et de tout lire d’une part et la difficulté de donner sa juste place à tout, c’est-à-dire à ne pas se perdre dans trop de détails (pour l’auteur) et ne pas céder à l’envie de sauter certains passages (pour le lecteur)? De plus, Bayard a aussi l’élégance et la sagesse de ne pas éviter le retour sur des morceaux connus, tout en aidant à décrisper l’écart entre le tout et la partie.

En deuxième lieu, enseigner Proust signifie également enseigner l’auteur et son époque. Ici aussi, les questions qui émergent sont immenses. Faut-il séparer l’homme et l’œuvre? La seule idée de pareil clivage paraît un contresens, mais tel n’a pas toujours été de l’avis des critiques. Même aujourd’hui, à l’époque du biographisme triomphant, il est parfaitement légitime, mais pas forcément toujours possible bien entendu, de lire l’œuvre sans trop tenir compte de l’homme. Et que faut-il entendre par contexte? Comment en circonscrire les extensions littéralement infinies? Comme le remarquait judicieusement Jonathan Culler: «Meaning is context bound, but context is boundless» (Culler 1997: 67). Que faire aussi de la notion d’anachronisme, qui est un des nombreux facteurs cassant l’homogénéité d’un contexte? Après tout, la Recherche évoque un monde qui, au moment de la percée de Proust, juste après la Première Guerre Mondiale, n'existait déjà plus, tandis que sa propre écriture et son grand projet romanesque n’ont rien de «moderne» (au sens de «contemporain»): la Recherche achève la tradition des grandes sommes romanesques du 19e plus qu’elle n’annonce Dada ou le surréalisme, mouvement littéraire soit hostile au roman, soit inventant comme sous le manteau de nouvelles formes de roman (Sermier 2022). Les questions liées à la biographie et à l’analyse contextuelle ne peuvent avoir de réponse concluante. Ne pas les poser n’est toutefois guère souhaitable.

Enfin, troisième approche, sur laquelle j’aimerais me concentrer dans les pages qui suivent, le mot «Proust» peut renvoyer aussi à une série d’objets matériels. Il y a d’abord les manuscrits, auxquels s’intéressent non seulement les études génétiques mais aussi les bibliophiles et, de plus en plus, les commissaires d’exposition, parfois dans une logique de «démédiation» de la littérature convertie en objet à voir, c’est-à-dire en création plastique ou sculpturale (Stewart 2010, Baetens et Sánchez-Mesa 2019). À cela s’ajoutent les diverses éditions des textes de Proust, sur lesquels se penchent les spécialistes en histoire du livre, devenue aujourd’hui l’histoire de toute la chaîne du livre (Darnton 1992).

Dans le cas de Proust, l’accent est massivement mis sur les manuscrits et ce dès le début de la diffusion plus large de son travail, avant même que la totalité de la Recherche n’ait vu le jour sous forme de livre (l’écriture de l’œuvre s’étend de 1906 à 1922, sa publication en sept tomes va de 1913 à 1927). En effet, le numéro d’hommage de la Nouvelle Revue française du 1er janvier 1923 consacre déjà l’essentiel de son dossier iconographique à la reproduction en fac-similé des cahiers et carnets de Proust – il est vrai des objets de toute beauté, mais qui prennent curieusement la place des «illustrations», absentes quant à elles. Il n’y a ainsi plus nulle trace des images ayant accompagné l’édition originale du premier livre de Proust, Les Plaisirs et les jours (1896), qui étaient pourtant de la main d’un des modèles de Madame Verdurin, à savoir Madeleine Lemaire.

On ne peut que s’étonner du relatif silence qui pèse sur le versant «imprimé» de l’œuvre proustienne, surtout du côté de la critique génétique, presque exclusivement focalisée sur les manuscrits (mais le regard porté sur les états imprimés du texte est également assez réduit du côté des chercheurs en histoire matérielle du livre). Certains aspects de la vie éditoriale de l’écrivain se voient inlassablement répétés, comme le refus du premier tome de la Recherche, la publication à compte d’auteur, chez Grasset, de ces pages en 1913, les discussions plus récentes, mais finalement pas trop vives, de la nouvelle version de l’œuvre en la Pléiade (aujourd’hui en quatre volumes, et non plus en trois comme au début), ou encore les réactions mi-sceptiques mi-admiratives devant l’édition anniversaire d’Un amour de Swann, «orné» en 2013 par Pierre Alechinsky. Sinon, Proust est étudié dans le texte (les manuscrits), mais «hors livre». La raison en est sans doute le prestige exceptionnel des manuscrits, qui monopolisent l’attention de quiconque s’intéresse à la matérialité de l’écrit proustien, mais la lacune des travaux sur les éditions de l’œuvre n’en est pas moins fort regrettable. La postérité éditoriale de Proust mérite un examen plus attentif, dont les avantages didactiques sont tout sauf négligeables. À cet égard, un aspect singulier se détache: les éditions illustrées de la Recherche.

Premiers écueils, premiers pas méthodologiques

Enseigner Proust à travers les éditions illustrées de la Recherche semble à première vue plus facile qu’enseigner l’œuvre même, quand bien même il ne peut être question les considérer toutes (en pratique, bien des éditions de luxe à tirage hyper-réduit resteront par définition inaccessibles, tandis que les adaptations en bande dessinée relèvent en partie d’une approche un rien différente). D’abord parce que lire les illustrations prend moins de temps que lire un texte de trois mille pages (notes et variantes non comprises), ce qui est un critère pratique essentiel dans toute forme d’enseignement. Ensuite parce que l’accent mis sur la dimension visuelle de la littérature est plus proche de la culture d’accueil des jeunes, dont beaucoup ont pris le tournant visuel, autorisant ainsi un rapport plus direct et a priori plus empathique avec l’œuvre de départ. Le rapprochement entre sphères a priori non contiguës ne se limite pas à la proximité de cet aspect particulier de l’œuvre de Proust et des nouveaux modes de consommation culturelle. Il aide aussi à inscrire l’enseignement de la Recherche dans le retour en force des études historiques en littérature, après le triomphe des études formelles, pour ne pas dire formalistes, des années 60 et 70 dont les effets se font toujours sentir dans certains modèles pédagogiques. Enfin, la mise en avant des illustrations suit également la tendance de plus en plus «lourde» des arts de l’écriture d’abolir les frontières entre mots et images, hybridation tout à fait intégrée à la pratique des poètes contemporains, notamment au moyen ce qu’on a nommé le «livre de dialogue» entre écrivain, typographe, imprimeur et plasticien (Peyré 2001). Cette co-création est encore relativement rare en prose. En fait, la dernière grande époque d’une visualité foisonnante du livre date déjà des années de grand succès des clubs de livre après la Deuxième Guerre Mondiale (Faucheux, 1978, Massin 1989), alors qu’aujourd’hui la rencontre du visible et du lisible s’effectue d’abord dans le média un peu différent de la bande dessinée. L’exemple de Proust est tout à fait approprié pour rouvrir ce formidable dossier – déjà traité à deux reprises dans cette revue – à l’intérieur de la littérature au sens traditionnel du terme, même si, pour des raisons pratiques, il sera nécessaire de privilégier un seul exemple (celui de Faucheux/Massin, justement), choisi en fonction de son caractère stratégique.

La décision de lire Proust par illustrations interposées fait surgir tout de suite un certain nombre de difficultés. Pour commencer, la quantité d’images illustrant les différentes éditions de Proust est énorme, même si ce pan de l’œuvre reste largement méconnu (pour trois aperçus, voir Tadié 2013, Baetens 2022, Eells et Dezon-James, 2022). Il suffit toutefois de s’intéresser à «Proust illustré» pour que le matériau afflue de toutes parts, car il existe des dizaines d’éditions illustrées de la Recherche. La maîtrise purement matérielle du corpus s’avère ainsi tout aussi difficile que la traversée des textes mêmes. De plus, cette iconographie est tout sauf homogène, à la différence du texte, quand bien même la Recherche témoigne elle aussi de différences stylistiques parfois non négligeables. Ces variations de style sont toutefois nettement moins apparentes que les différences d’une série d’images à l’autre (le corpus des illustrations est un pot-pourri des images les plus conventionnelles et les plus expérimentales). C’est dire déjà que la notion de «culture visuelle» ne peut se penser qu’au pluriel, ce qui constitue une entrave à l’accès supposément direct aux images d’un texte: enseigner l’image, c’est aussi enseigner le passé, souvent un passé plus éloigné de la culture contemporaine que le passé de l’écrit, qui «vieillit» différemment (et surtout moins vite: une image est rapidement plus «datée» qu’un écrit). À cela s’ajoute la méfiance, tant du côté des auteurs que de celui des critiques, à l’égard de l’illustration en général, en tout cas pour ce qui est des fictions en prose. À l’instar de Flaubert, qui est sur ce point tout sauf isolé, beaucoup continuent à s’écrier: «Moi vivant, jamais on m’illustrera», comme si l’ajout d’une image au texte impliquait inéluctablement une dégradation du premier, l’image étant vue soit comme la béquille devant sauver un texte incapable de se défendre lui-même, soit comme une intervention injustifiable des éditeurs soucieux de tromper le client, soit encore comme une traduction, littérale ou métaphorique, dont les effets sur l’imagination du lecteur seraient toujours délétères.

La réalité culturelle, qui est également une réalité économique (l’édition, au même titre que le cinéma, est aussi une industrie), est cependant plus complexe. Dans la première moitié du vingtième siècle – mais la pratique est plus ancienne et elle n’a pas totalement disparu – les éditeurs offraient parfois deux éditions du même livre: une édition grand public, sans illustrations et bon marché, et une édition de luxe, illustrée, à tirage limité, destiné à un lectorat plus fortuné. L’ensemble de cette production parallèle constitue un des continents cachés de la littérature française: des pièces uniques peuvent être savamment commentées (il existe ainsi quelques articles sur l’édition de la Recherche illustrée par le peintre fauve Kees Van Dongen en 1947), mais il est très difficile de faire un surplomb général de la coexistence et peut-être aussi de la distance et de l’ignorance réciproque des versions illustrées et non illustrées des mêmes textes dans l’espace littéraire (les études sur les illustrations de Proust se concentrent souvent sur un seul objet, sans trop se pencher sur le contexte synchronique ou diachronique des images en question).

Dans le cas de Proust, faire l’histoire de ces «doubles» de l’œuvre – et de leur place dans les recherches proustiennes – n’est pas possible sans embrasser la totalité des aventures éditoriales de l’œuvre. Certes, les textes publiés de Proust ont vite fait l’objet de pareilles éditions de luxe, qui restent toutefois peu connues, tant à cause de la cherté de ces livres qu’en raison de la pléthore d’autres images qui se sont greffées ailleurs (par exemple dans les manuels scolaires) sur le texte de Proust. Cela dit, certaines illustrations se retrouvent aussi dans les publications pour le grand public, notamment dans les éditions de poche, et il y a de bonnes raisons (car ces documents sont faciles à trouver et peut-être même déjà connus des élèves) de partir de ces images-là plutôt que de ce qu’on trouve dans les éditions de luxe. En même temps, il importe de ne pas se laisser divertir par les «autres images» qui entourent l’œuvre de Proust: si tant de lecteurs se désintéressent de la question des illustrations, c’est aussi parce que le texte de Proust «hors livre», par exemple dans des catalogues d’exposition ou les coffee table books sur l’auteur et son monde, n’apparaît presque jamais sans images: portraits de l’auteur, photos de famille, tableaux évocateurs des personnages ou du milieu social peint par la Recherche, et ainsi de suite. Or, à l’époque – la nôtre – où la lecture du texte passe de plus en plus par le contact avec l’auteur et que dans le cas des auteurs décédés ce contact passe généralement par l’iconographie de l’auteur – sans appui visuel, il semble difficile aujourd’hui de canoniser ou de patrimonialiser une œuvre littéraire –, il ne faut pas s’étonner que de telles images prolifèrent et que leur seule abondance n’encourage guère à se lancer dans la quête des images plus «rares», comme celles qu’on trouve dans certaines éditions plutôt confidentielles.

Lire «Proust illustré» est ainsi tout sauf une évidence. Plutôt que de chercher à résoudre d’emblée ces premiers écueils, il vaudrait peut-être mieux «reculer pour mieux sauter», c’est-à-dire de prendre un minimum de distance par rapport au seul cas de Marcel Proust et de la Recherche, pour s’interroger sur les questions et les réponses plus générales qu’on peut dégager du caractère problématique de l’objet d’étude, à savoir ces illustrations dont personne ne conteste l’intérêt, sans pour autant trop connaître le corpus.

Questions générales et préparation du chantier

Face à ces difficultés (excitantes du point de vue de l’enseignant, et, plus encore, du concepteur de manuels ou d’autres moyens de documentation, le temps de préparation dont dispose l’enseignant étant fatalement limité !), il importe avant tout de faire un choix. Pour le dire très vite, et sans aborder ici la question épineuse mais autrement générale du copyright, trois grandes options au moins viennent tout de suite à l’esprit, qui du reste ne sont nullement exclusives. Les choix à faire ne seront donc jamais absolus, mais relatifs: c’est par goût mais aussi par manque de temps qu’on se tournera vers telle option plutôt que vers telle autre, tout en sachant qu’aucune analyse ne gagne jamais à rester totalement «pure» jusqu’à la fin.

La première approche, la plus classique sans doute, est celle des rapports concrets entre textes et images. Quand on part de l’image, réelle ou imaginaire, pour analyser sa conversion en objet textuel, la perspective choisie sera celle de l’ekphrasis, dont l’histoire, les thèmes, les figures et les exemples canoniques ont fait de très nombreuses analyses (l’ouvrage de référence reste ici Heffernan 1993). Le principe de l’illustration est à la fois symétrique et inverse: il concerne lui aussi le lien entre le lisible et le visible, mais le point de départ est ici le texte et le point d’arrivée, l’image. L’intérêt de l’œuvre de Proust est de combiner à bien des égards l’un et l’autre de ces mécanismes, ekphrasis et illustration, mais de manière non parallèle.

De son vivant, Proust ne s’est pas toujours opposé à l’illustration (rappelons les images de Madeleine Lemaire dans Les Plaisirs et les jours et quelques autres illustrations dans une revue de grand luxe ayant prépublié certains fragments de l’œuvre en cours), mais il n’est pas faux de penser qu’il s’est rapidement détourné du marché de l’édition restreinte et illustrée pour se tourner vers des types de publication très grand public et sans la moindre illustration. Les premiers volumes de la Recherche sont des exemples typiques de livres «pauvres» (Monnier 1931). Par contre, le rôle de l’ekphrasis y est capital et touche aussi bien à des modèles picturaux que musicaux. Dans la Recherche, le protagoniste a trois grands modèles artistiques (Vinteuil pour la musique, Elstir pour la peinture, Bergotte pour la littérature), qui ont toutefois en commun de s’éclipser devant le projet personnel du narrateur, qui découvre peu à peu sa propre vocation et sa propre manière de faire, c’est-à-dire d’écrire – d’où peut-être la frilosité grandissante de Proust face à l’image, qui «fige» la mobilité aussi bien que la densité et la profondeur temporelle de son travail sur la mémoire. Il importe de tenir compte de ce décalage entre illustration (refusée) et ekphrasis (assumé) au moment d’aborder les images qui accompagnent le texte de Proust et qui sont, à quelques exceptions près, toutes «posthumes». Il ne faut pas conclure de cet écart temporel que les artistes et plasticiens qui acceptent de se mesurer avec le texte de Proust , peuvent dès lors le faire de manière plus «libre»: les contraintes restent nombreuses, qui vont du poids de la tradition (on n’illustre pas Proust sans regarder du côté de ce qui s’est déjà fait, pour s’en distinguer ou pour s’en réclamer) aux exigences des commanditaires (les illustrations font toujours l’objet de commande et les éditeurs ont leur mot à dire dans le «look» des images). L’analyse de ces rapports de force est cependant une excellente introduction à une discussion sur la question plus générale de l’adaptation transmédiatique, continuation logique du travail en classe sur l’illustration.

La seconde approche est moins directement intermédiale, quand bien même il serait absurde de laisser tomber l’interaction entre visible et lisible. Elle analyse la manière dont les illustrations font partie d’un «espace élargi», en l’occurrence celui du livre. Il est utile de distinguer ici entre deux aspects, où les aspects littéraire et économiques se croisent sans arrêt.

D’un côté, le livre est un objet matériel et culturel, dont l’existence, de la première idée au dernier de tous ses usages produit une sphère culturelle à multiples actants: auteurs, éditeurs, illustrateurs, libraires, bibliothécaires, collectionneurs, lecteurs. Grâce aux travaux déjà cités de Darnton et de bien d’autres, dont en France surtout l’historien de la lecture Roger Chartier, nous savons du reste que ladite «chaîne» du livre, qui va en principe de l’auteur au lecteur, en passant par toute une série d’intermédiaires, n’est pas linéaire, mais qu’il y a force interactions créatrices entre nombre d’acteurs à plusieurs moments et à plusieurs endroits de cette chaîne.

De l’autre, le livre n’est pas un objet «homogène». Il existe beaucoup de types de livres et partant beaucoup de «chaînes» de livres, chacune d’elles avec sa propre logique interne. La pratique de l’illustration est directement affectée par ces différences: on n’illustre pas un livre de poche comme on illustre un livre pour bibliophiles, par exemple, tout comme on n’illustre pas de la même manière en France ou en Grande-Bretagne, ni en 1920 ou en 1970. Les illustrations de la Recherche sont un outil magnifique pour montrer ces dissemblances, qui obligent les élèves et étudiants (même si on vise ici un public scolaire, la réflexion méthodologique doit en effet se ménager la possibilité d’élaborer une stratégie en deux temps et à deux niveaux) à se faire sensibles à la rupture entre l’apparente stabilité du texte et la permanente métamorphose de présentation matérielle (même dans les cas, et ils sont très nombreux, où les livres se passent de toute illustration).

La troisième approche, qui prolonge les deux premières, est surtout diachronique. Il peut en effet être passionnant de d’analyser comment la présentation typographique du texte et le travail sur les éléments visuels, s’ils changent tous les deux sans arrêt, ne changent pas toujours au même rythme ni de la même façon. La multiplicité des versions proustiennes facilement accessibles en bibliothèque ou en librairie est un bel outil pour lancer une telle piste de réflexion. L’essentiel, ici, sera de comprendre la manière dont s’articulent les deux autres pistes, celle de l’intermédialité (rapports textes-images) et celle de la matérialité (le texte situé dans le cadre plus large de la chaîne du livre), mais toujours du point de vue synchronique aussi bien que diachronique. Plus spécifiquement, deux types de questions peuvent ici être posées. D’un côté: quels sont les mécanismes qu’on peut observer à quel moment et à quel endroit de la chaîne et quels sont les acteurs les plus directement concernés? De l’autre: quel est le rôle des illustrations? comment et surtout pourquoi est-ce qu’on les voit apparaitre ou disparaître?

Tout cela suppose évidemment que les élèves et étudiants ont réellement accès aux sources, ce qui est loin d’être une évidence en raison du caractère confidentiel de nombreuses publications. Quelques-unes des éditions illustrées, à haute valeur bibliophilique, n’existent même qu’à quelques exemplaires, s’il ne s’agit pas de créations plastiques totalement uniques, délicates à déplacer. De tels objets, si on peut utiliser ce terme un peu terre-à-terre, se trouvent souvent dans des collections privées, difficiles d’accès, alors que d’autres se trouvent dans des archives spécialisées où ils ne peuvent être consultés que sur place et sur rendez-vous. Pour les élèves, il peut être un bon exercice (par exemple en combinaison avec une visite de bibliothèque), en partant des aperçus existants (voir supra), de s’initier à l’heuristique littéraire, au sens très littéral du terme: Où et comment peut-on accéder aux documents originaux? Y a-t-il moyen de le faire en ligne? Quelle est la différence entre le contact avec les originaux et l’utilisation de sources en ligne? Y a-t-il aussi des créations purement numériques? Ou encore: Que faire pour combler les inévitables lacunes des répertoires existants? Quels que soient les obstacles qui surgissent au cours de pareils exercices, il est évident qu’ils aideront les élèves à se faire une idée plus nuancée et plus diversifiée des trois notions de texte, de livre et d’œuvre dont ils auront besoin pour passer ensuite à de nouvelles formes d’interprétation de Proust.

Idéalement, les trois grandes approches devraient pouvoir se combiner et se compléter. En pratique, on ne peut que le répéter, des choix s’imposent. Dans Illustrer Proust, je me suis par exemple concentré sur la troisième de ces pistes, n’étant ni un spécialiste de Proust, ni un spécialiste du livre (c’est peut-être ce qui m’a permis de me lancer dans ce projet, car parfois on est sauvé par sa propre naïveté). D’autres recherches se focalisent plutôt sur la lecture intermédiale, par exemple pour souligner l’apport créateur de certaines illustrations (c’est typiquement l’approche déjà citée de Eells et Dezon-James) ou montent en épingle les questions génétiques épineuses mais fascinantes de la transformation d’un manuscrit (finalement inachevé, c’est-à-dire moins bien relu et corrigé à la fin qu’au début et en ce sens fondamentalement inachevé) en livre (apparemment «fini», comme dans le cas du premier tome paru chez Grasset en 1913, mais immédiatement dénoncé comme «erroné» puisque bourré de coquilles, «incomplet» puisque rien d’autre que la porte d’entrée d’une somme dont l’auteur ne voyait pas encore les frontières, et «mal classé», puisqu’ayant paru chez un éditeur qui n’était pas celui qui allait vraiment faire rayonner l’œuvre de Proust).

Questions particulières et pistes de réflexion

Derrière ces premiers choix se dessine toute une série d’autres chantiers. Leurs enjeux et leur importance sont variables, mais tous reviennent sur la question fondamentale posée au début de ces pages: quel Proust, ou, si l’on préfère, que deviennent Proust et notre idée de Proust à la lumière du texte enrichi par l’illustration?

Cette question conduit au problème de l’«identité» du texte et de l’œuvre. L’intérêt pour les illustrations montre que l’œuvre d’un auteur ne coïncide pas avec le seul texte qu’il a produit. Si les «corps étrangers» qui l’entourent n’en font pas moins partie, on est en droit de s’interroger sur l’identité de l’instance derrière cette conception élargie de l’œuvre. En effet, les illustrations de Proust n’ont pas été «voulues» par Proust, et encore moins «pensées» par lui – à la différence de bien d’autres écrivains qui ont collaboré de leur vivant avec leurs illustrateurs et qui dans certains cas extrêmes comme celui de Raymond Roussel dans ses Nouvelles Impressions d’Afrique ont élaboré un dispositif très complexe pour l’intégration du texte, des images et de l’objet-livre (Busine 1995). Il en résulte que notre perception de l’œuvre, inéluctablement influencée par la présence d’éléments visuels (pas forcément sous la forme d’illustrations: la typographie peut être non moins déterminante), ne sera jamais «pure». L’énonciation d’un texte, du moment qu’il passe du manuscrit au livre, est par définition une énonciation plurielle, où interviennent nombre d’autres instances que le seul auteur. L’éditeur en est une, mais aussi le maquettiste ou l’illustrateur, entre autres (Souchier (2007). On peut toujours essayer de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, mais en pratique il n’est pas toujours facile de faire la part entre la manière dont on reçoit le texte tel qu’en lui-même (à supposer que ce texte ne relève que d’un seul auteur, ce qui est loin d’être toujours le cas) et celle dont on reçoit le texte tel qu’il est présenté matériellement (et cette présentation, on le sait, est hautement variable; elle se fait aussi très souvent hors de tout contrôle de l’écrivain). Dit autrement: ce que montre l’histoire éditoriale d’une œuvre , en l’occurrence d’un auteur dont le texte supposé immuable a fait l’objet d’une série incessante d’illustrations de styles et de contenus très variables, c’est la difficulté de fixer la voix «authentique» d’un auteur. Cette voix est toujours, non pas impure, mais complexe, plus étagée que celle du texte pris en lui-même.

Pareille idée ne devrait pas surprendre: nous acceptons aujourd’hui que l’interprétation d’un texte sera différente si nous le découvrons en audiolivre ou à travers d’autres formes d’adaptation (inutile de revenir sur l’exemple de la bande dessinée de Stéphane Heuet, pourtant très respectueuse du texte même de Proust, voir Baetens 2020); de la même façon, la critique savante accepte sans le moindre état d’âme qu’il n’est pas possible de lire un texte sans prendre en considération les successives lectures qu’on a pu en faire (quitte, bien sûr, à tenter de dépasser ces lectures en revenant au texte, comme le font les diverses formes de lecture créatrice illustrées par Pierre Bayard (1996) ou Maxime Decout (2021)). L’exemple des éditions illustrées de Proust peut pointer dans la même direction et faire comprendre que le sens d’une œuvre ne dépend jamais du «vouloir dire» d’une instance auctoriale unique. Il est incontestable que Proust a eu un «projet» et une «intention» en écrivant la Recherche, mais l’interprétation de ces éléments, pour autant qu’on les juge pertinents, dépasse toujours l’éventuelle réponse à la question apparemment simple mais finalement sans réponse finale possible: qu’est-ce que l’auteur a voulu dire? Ce débat, qui est ancien, peut paraître dépassé aux yeux de certains, mais il réapparaît à intervalles réguliers dans l’histoire de la critique. De nos jours, où l’on assiste à un retour presque agressif du biographisme et de la primauté de l’homme ou de la femme par rapport à l’œuvre, les questions de sens se posent de nouveau très fortement en référence au vouloir-dire de l’écrivain, de sa «sincérité», de son «engagement», de son «authenticité», de sa capacité à représenter une «communauté», et ainsi de suite (voir Louichon 2015 sur les enjeux de la patrimonialisation).

D’autres questions sont non moins importantes, comme celle de la définition du «corpus» historique de la littérature. Est-il possible de se focaliser sur les seuls textes, ou faut-il inclure dans l’œuvre tous les éléments qui accompagnent la transformation d’un manuscrit en livre? De nos jours, il est généralement admis, dans le sillage des travaux de Genette (1987), qu’il n’est plus possible de séparer les données textuelles et paratextuelles, qui ne sont pas de simples ajouts mais qui font partie intégrante de l’œuvre même (or, nous savons que la majorité de ces unités paratextuelles échappent totalement au contrôle de l’auteur, y compris sur le plan juridique). De la même façon, on estime que les avant-textes, les métatextes, les intertextes et l’architexte, en suivant toujours la terminologie de Gérard Genette dans Palimpsestes. La Littérature au second degré (1982), font également partie de l’œuvre (il est toutefois intéressant de noter que le livre de Genette laisse de côté la dimension proprement visuelle de cette extension du livre: son travail sur le paratexte tend à mettre entre parenthèses les illustrations, par exemple).

Il faut maintenant faire un pas de plus et se demander dans quelle mesure il convient d’y ajouter aussi le domaine des adaptations (au cinéma, en bande dessinée, en audiolivre, en exposition, voire en parc de loisirs comme c’est aujourd’hui le cas d’Illiers-Combray). La question peut paraître exagérée, mais elle répond à une réalité de plus en plus visible: la littérature ne circule plus seulement sous forme de textes, mais aussi sous forme d’adaptations transmédiatiques, tantôt en complément par rapport à l’œuvre, tantôt en véritable substitut. Les lecteurs de Stéphane Heuet ne liront pas tous la Recherche, par exemple. Les spectateurs de l’adaptation cinématographique d’Un amour de Swann (Volker Schlöndorff, 1984, avec Jeremy Irons et Ornella Muti) ont fort bien pu en rester là dans leur expérience de l’univers de Proust – et il n’y a pas de raison pour leur en faire le reproche).

Le phénomène ne reste pas circonscrit à la production littéraire: il en va de même dans le domaine de la production cinématographique, où bien des films sont mieux connus à travers certaines extensions, imprimées ou numériques, qu’à travers les versions proprement cinématographiques (on connaît les affiches, les novellisations, les résumés de Wikipédia, et ainsi de suite, sans forcément avoir vu les films originaux, surtout pas dans leur totalité).

Bref, le cas en apparence singulier et relativement marginal des éditions illustrées de Proust aide non seulement à penser autrement la question de l’instance auctoriale (qui est responsable, à côté de l’auteur de l’œuvre, du texte mis en livre?) mais aussi la notion de texte et d’œuvre. D’une part leurs limites deviennent floues: quels sont les autres éléments qui se greffent sur le texte de départ? D’autre part le rapport entre œuvre originale et œuvre dérivée cesse également d’être clair: que penser d’une œuvre qu’on ne connaît que par l’intermédiaire de ses adaptations, par exemple, et comment la connaissance des variations transmédiatiques influe-t-elle sur le contact ultérieur avec l’œuvre d’origine? Questions très vastes qu’il est impossible de traiter ici en détail, mais qui soulignent une fois de plus à quel point la notion d’histoire littéraire échappe à la dichotomie élémentaire du moment de la publication initiale et de celui de la réception actuelle.

Une étude de cas: Pierre Faucheux vs Robert Massin et la Recherche dans «Le Livre de poche» vs Folio

Mais trêve de généralités. Il est temps de passer à un exemple concret, abordable pour les élèves en termes de quantité (un corpus modeste, facile d’accès) et de qualité (une intervention représentative et d’importance durable): les couvertures des sept volumes de la Recherche dans l’édition du «Livre de poche» conçue en 1965 par le maquettiste Pierre Faucheux. Ces volumes se trouvent encore facilement chez des bouquinistes, y compris en ligne, et au cas où il serait moins aisé de les réunir tous en classe, on a la certitude de pouvoir les consulter au moins sur internet (via une simple recherche «Google images»). Hautement appréciées par les collectionneurs et les amateurs de Proust, les sept couvertures de cette série, elle-même à la valeur commerciale négligeable, constituent une pièce stratégique dans l’histoire des éditions illustrées de Proust, où elle constitue un véritable tournant.

L’intérêt du travail de Faucheux se situe à deux niveaux. Le premier est externe et touche à la manière dont l’illustration de Proust révèle des mécanismes plus vastes de l’édition littéraire. Le second est interne et concerne la manière dont Faucheux a révolutionné non seulement l’illustration mais le design du livre en général. Pour étudier des divers aspects, il est conseillé d’avoir un minimum de connaissances de l’histoire de l’illustration dans l’édition française ainsi que de la place qu’y occupe le marché du livre de poche (format de publication opposé à ce qu’on appelle le «grand format», soit la première édition courante, à ne pas confondre avec l’éventuelle édition parallèle de luxe, et dont l’avènement n’a pas attendu le lancement du label «Le Livre de poche» en 1953). Sur tous ces points, l’information ne manque pas (on peut recommander par exemples certaines publications d’Olivier Bessard-Banquy, notamment 2012 et 2022) et les élèves peuvent lire avec grand profit quelques fragments des autobiographies richement illustrées des deux grands novateurs que sont Massin (1989) et Faucheux (1978).

Sans trop entrer dans les détails, on peut souligner la continuité éditoriale et culturelle entre, d’une part, les clubs de livre qui se créent à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et, d’autre part, les collections de poche, dont le succès décolle avec «Le Livre de poche» en 1953. L’ambition des clubs, soucieux de démocratisation culturelle, est avant tout politique: fonctionnant par abonnement ou souscription, ils se proposent d’offrir à bas prix de «vrais» livres (c’est-à-dire des textes faisant partie du patrimoine littéraire, et non plus les divers avatars de la littérature de genre ou littérature populaire). Mais elle est aussi esthétique. Contrairement à ce qu’on observe en Angleterre, par exemple, le livre français est en règle générale plutôt «laid» (ce qui ne veut pas dire «pauvre», au sens technique que lui donne Adrienne Monnier). Typographie, papier, reliure, impression… n’encouragent pas toujours à la lecture, et l’absence d’illustrations dans les éditions courantes et beaucoup d’éditions de poche (à l’époque uniquement des réimpressions bon marché et en petit format) n’est pas toujours faite pour arranger les choses (pour une approche critique de la situation actuelle du livre français, voir Bessard-Banquy, 2022). Les clubs de livre vont mettre en place une politique typographique audacieuse, qui s’efforce d’améliorer et de moderniser la présentation du livre tout en baissant le prix.

Pour y arriver, les jeunes maquettistes auront recours à deux grandes techniques. D’une part, le recours à l’image et, plus généralement, à des formes de typographie mettant en valeur les aspects visuels de la page. D’autre part, l’invention du «déroulement», c’est-à-dire de la transformation de la zone paratextuelle en séquence visuelle, ce qui a pour effet de modifier de fond en comble l’architecture du livre, qui tend vers le modèle cinématographique. Quelques années plus tard, les collections de poche, où l’on retrouve les grands maquettistes ayant révolutionné le design du livre français, vont prendre le relais des livres de club. C’est la fin des déroulements, mais non de l’importance accrue de l’image (en couverture, la couverture des grands formats restant «blanche» dans le secteur de l’édition générale, dans bien des cas jusqu’à aujourd’hui). Tout à coup, les images envahissent les couvertures (les livres des clubs, soigneusement cartonnés, étaient généralement restés sans illustration de couverture), et leur importance déborde le seul espace du livre. L’omniprésence des couvertures bariolées dans les vitrines et, autre nouveauté, les présentoirs et autres tourniquets de livres, joueront un rôle clé dans les polémiques autour du «Livre de poche» (Baetens 2017).

Pour ce qui est des illustrations, l’intervention de Faucheux est radicalement novatrice, puisqu’il remplace les images traditionnelles qu’il juge vieillottes (dessins, gravures, peintures) par des photographies, si possible de «documents», ce qui a le double avantage d’éluder le tabou qui pèse encore sur l’illustration (dans le cas de Proust, le stéréotype qui revient sans arrêt est qu’ «on n’illustre pas Proust», l’image ne pouvant qu’entrer en conflit avec la nature et le prestige d’une écriture qui a vite accédé au rang de chef-d’œuvre incontesté de la littérature moderne) et de servir d’alibi à une forme d’illustration qui n’a plus besoin de dire son nom (Faucheux lui-même se plaira à dire, sans la moindre ironie, que les photographies ne sont pas des… illustrations, mais des éléments qui contribuent à faire du livre un objet à trois dimensions dont le modèle est l’architecture). Invité par Le Livre de poche à reprendre la maquette de la série des classiques (et aussi des policiers, mais c’est une autre histoire), Faucheux ne dévie pas de son credo esthétique. Son travail sur les sept volumes de la Recherche est reste une démonstration inégalée (Fig. 1).

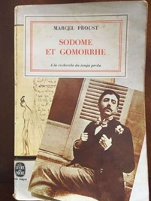

Figure 1: Première de couverture de Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, Paris, Le Livre de Poche, 1965.

Cette maquette obéit à quatre grands principes. D’abord, le refus de toute forme d’illustration conventionnelle et son remplacement par des documents photographiques (concrètement, un mélange de photos de famille et de reproduction en fac-similé des manuscrits). Puis, la variation des caractères typographiques de la couverture dont l’esprit s’aligne sur celui de l’image. Ensuite, l’occupation de la totalité de la couverture par une composition unique et homogène (la distinction traditionnelle entre première et quatrième de couverture se trouve dépassée). Enfin, l’élaboration de la série sous forme séquentielle (la suite des sept volumes ne décline pas simplement des variations sur la même idée, mais les photos suivent chronologiquement la vie et l’écriture de Proust). Sur tous ces points, l’influence des clubs de livre est évidente, en dépit des contraintes techniques et commerciales du Livre de poche, qui exige une standardisation aussi poussée que possible de toutes les publications.

La force de ce dispositif, dont l’originalité continue à inspirer de nombreux typographes jusqu’à ce jour, se manifeste également dans les réactions suscitées à l’intérieur du champ de l’édition de poche. Lorsque quelques années plus tard, après la rupture entre Hachette et Gallimard en 1971, l’éditeur de Proust décide de créer son propre système de diffusion et ses proches collections de poche, dont en premier lieu la fameuse collection «Folio», créée en 1972 par un autre pionnier de l’époque des clubs, Robert Massin. L’édition Folio (Fig. 2) prendra soin de se distinguer à tous les niveaux du modèle de Faucheux, comme on le voit clairement dans sa version de la Recherche, également en sept volumes: couverture à fond blanc, présence d’une image «artisanale» (non photographique, non documentaire), séparation des première et quatrième de couverture, uniformisation complète des caractères typographiques (ceux de la série, non ceux de chaque publication indépendante, comme chez Faucheux).

Figure 2: Première de couverture de Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, Paris, Folio, 1972.

Pour rapide que soit cette analyse, elle fait bien ressortir que les enjeux de l’illustration dépasse à la fois le travail du seul illustrateur et les rapports entre texte et image. Ce que font aussi bien Pierre Faucheux que Robert Massin est moins déterminé par quelque envie de trouver de nouvelles manières d’ajouter des images à l’écriture proustienne (Faucheux reprend des documents d’archive déjà fort connus, Massin se ressert des aquarelles ayant illustré une édition antérieure), que par le désir stratégique de monter en épingle une collection éditoriale (et il serait injuste de reprocher à l’édition d’être aussi une industrie, car elle l’est, et elle l’a toujours été). Les illustrations de Faucheux tendent à montrer que «Le Livre de poche» est capable d’innover, au moment où sa première ligne graphique était en train de s’essouffler, là où l’intervention de Massin cherche à imposer «Folio» comme la nouvelle référence en matière de poche. Il n’est évidemment pas question de généraliser cet exemple à tout prix, mais la lecture attentive de nombreux livres illustrés ne manquerait pas d’apporter de nouveaux arguments en faveur d’une telle hypothèse: l’étude de l’illustration qui se limite aux seuls rapports texte/image est toujours en danger de passer à côté d’aspects tout autres mais tout aussi importants du travail de l’illustrateur.

Conclusion

Lire Proust à l’aide des éditions illustrées de la Recherche, dont le diptyque Faucheux/Massin a présenté un exemple privilégié, n’a de sens que dans la mesure où l’on établit aussi des rapports avec les autres perspectives rapidement esquissées dans ces pages. La comparaison des illustrations et des fragments ekphrastiques, l’analyse de tout l’éventail de l’énonciation éditoriale, l’examen de la position historique des images insérées (tendent-elles à «actualiser» le texte et l’auteur, à les rendre «intemporels», ou au contraire à les ramener aux années de genèse, celles de la Belle Époque?), mais aussi la réflexion sur les manières dont se constitue l’objet de la lecture (pourquoi Proust dans telle édition plutôt que telle autre, par exemple?), ainsi que le retour sur les questions de l’auteur et de ses intentions, toutes ces pistes se prêtent sans trop de difficultés à une discussion en classe. Pareille discussion n’éloigne nullement du texte, elle le fait relire autrement. Elle aussi l’avantage non négligeable de son caractère générique: ce qui se fait autour de Proust, peut non moins se faire autour d’autres œuvres, voire autour de productions non littéraires comme le cinéma ou la bande dessinée.

Bibliographie

Baetens, Jan (2017), «Les livres de poche, une littérature ‘exposée?», Image & Narrative, 18 (4), p. 55-62, [en ligne].

Baetens, Jan (2020), Adaptation et bande dessinée, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles.

Baetens, Jan (2022), Illustrer Proust. Histoire d’un défi, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles.

Baetens, Jan, et Sánchez-Mesa, Domingo (2019), «On ‘demediation’», Leonardo, 52 (3), p. 275-278.

Bayard, Pierre (1997), Le Hors-sujet. Proust et la digression, Paris, Minuit.

Bessard-Banquy, Olivier (2012), L’Industrie des lettres, Paris, Pocket.

Culler, Jonathan (1997), Literary Theory: A Very Short Introduction, New York, Oxford University Press.

Darnton, Robert (1992), Gens de lettres, gens du livre, Paris, Odile Jacob.

Decout, Maxime (2021), Éloge du mauvais lecteur, Paris, Minuit.

Eells, Emily, et Dezon-Jones, Élyane (2022), Illustrer Proust. L'art du repeint, Paris, Sorbonne Université Presse.

Faucheux, Pierre (1978), Écrire l'espace, Paris, Robert Laffont.

Genette, Gérard (1982), Palimpsestes. La Littérature au second degré, Paris, Seuil.

Genette, Gérard (1987), Seuils, Paris, Seuil.

Heffernan, James (1993), Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery, Chicago, The University of Chicago Press.

Kuentz, Pierre (1972), «L’Envers du texte», Littérature, n° 7, p. 3-26.

Louichon, Brigitte (2015), «Le patrimoine littéraire: un enjeu de formation», Tréma, n° 43, p. 22-31.

Massin, Robert (1989), L’ABC du métier, Paris, Imprimerie nationale.

Monnier, Adrienne (1931), «Éloge du livre pauvre», Arts et métiers graphiques, n° 25, p. 345-348 (repris plus tard dans Adrienne Monnier, Rue de l’Odéon, Paris, Albin Michel, 1960).

Peyré, Yves (2001), Peinture et poésie, le dialogue par le livre, 1874-2000, Paris, Gallimard.

Sermier, Émilien (2022), Une saison dans le roman, Paris, Corti.

Souchier, Emmanuël (2007). «Formes et pouvoirs de l’énonciation éditoriale», Communication & Langages, n° 154, p. 23–38.

Stewart, Garrett (2010). “Bookwork as Demediation”, Critical Inquiry, 36 (3), p. 410-457.

Tadié, Jean-Yves (2013), Swann illustré, Paris, plaquette accompagnant, sous coffret, l’édition par Antoine Compagnon de Du côté de chez Swann en Folio classique.

Voir également :

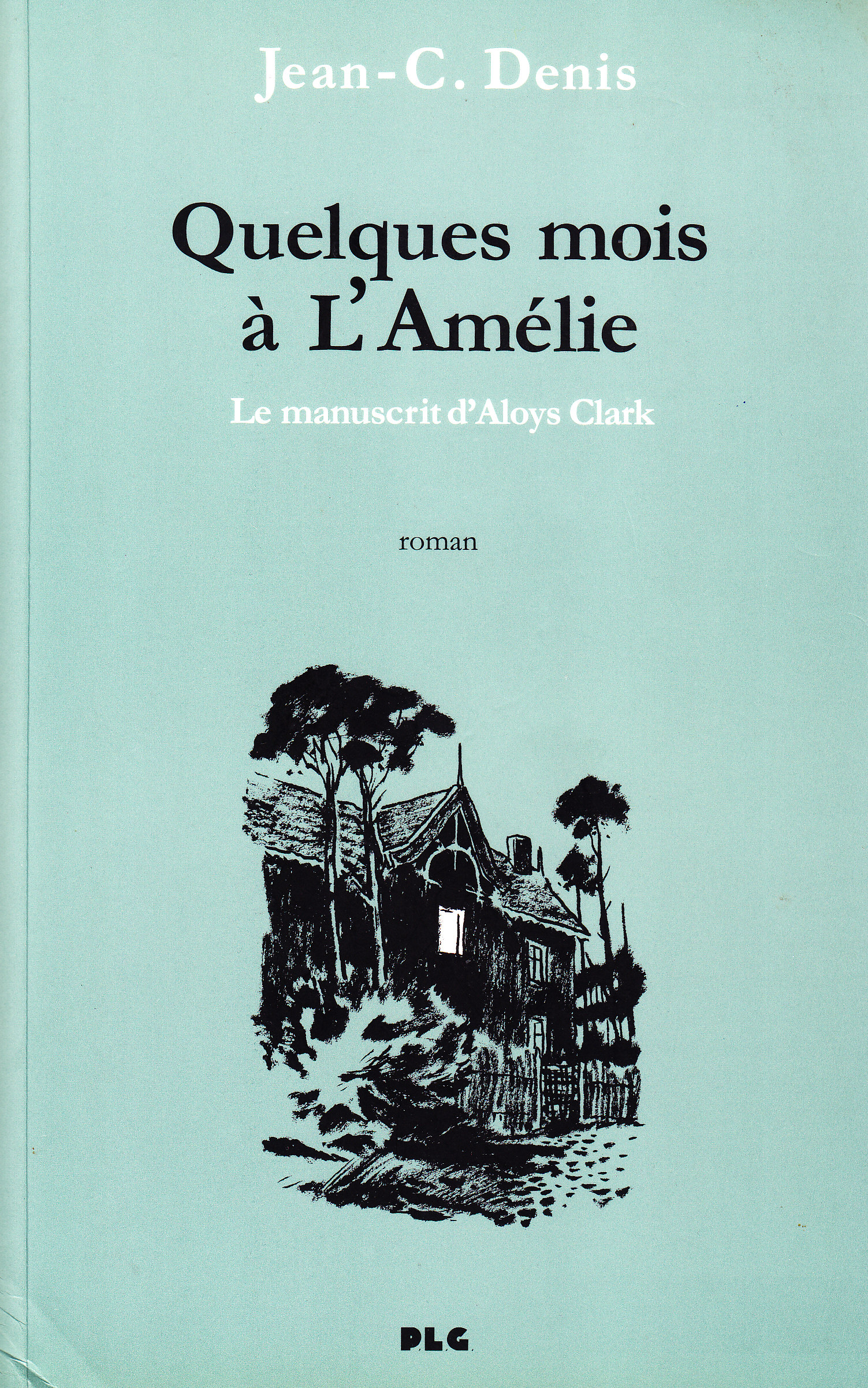

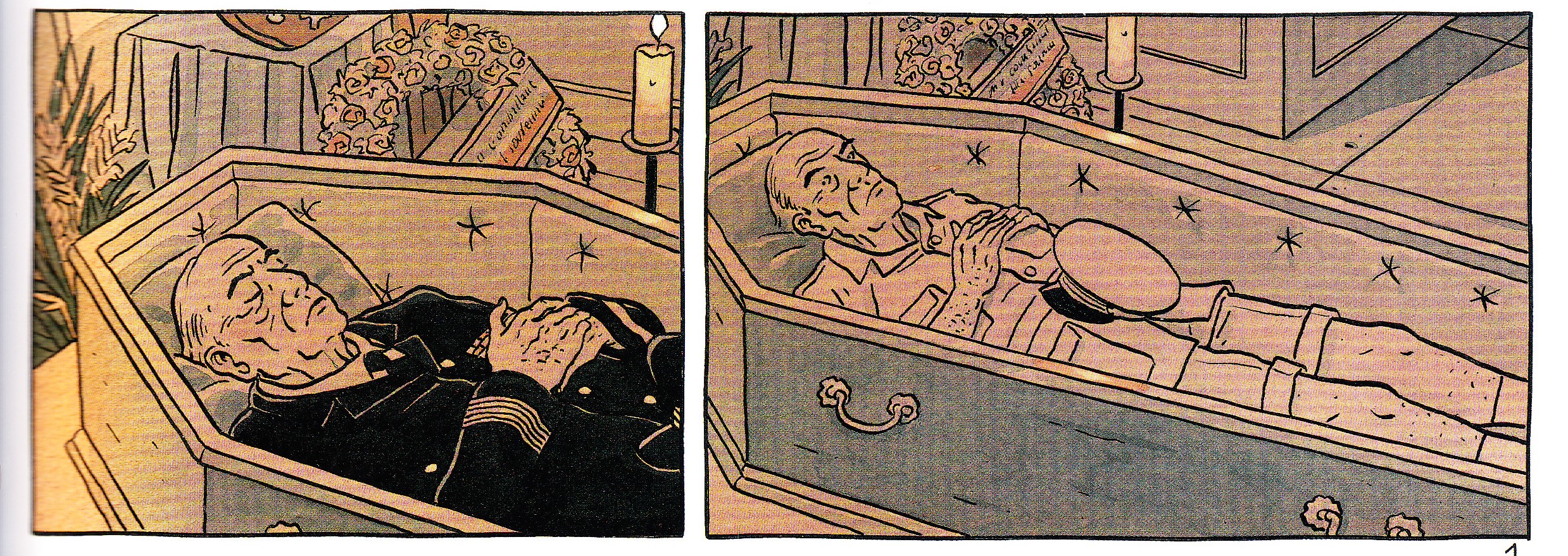

Genres et écriture d’invention: préparer la transposition par la comparaison entre deux formes (BD/roman) d’un récit

L’approche en parallèle des versions romanesque et dessinée de Quelques mois à l’Amélie, de J.-C. Denis met en évidence certaines des caractéristiques propres à chaque genre ou forme.

Genres et écriture d’invention: préparer la transposition par la comparaison entre deux formes (BD/roman) d’un récit

Introduction

Cette contribution vise à examiner l’intérêt d’une préparation spécifique à l’écriture d’invention 1(Denizot, 2022) ou écriture créative (Ulma et alii, 2022) qui soit axée sur les formes ou les genres textuels (Jacquin, 2018) mobilisés. La réflexion se fonde sur une expérience menée en classes de Terminale, qui porte sur la comparaison de deux versions (roman et bande dessinée) d’un même récit (Quelques mois à l’Amélie, de J.-C. Denis), pour en dégager les spécificités en termes de moyens expressifs et d’effets sur le lecteur. Le dispositif décrit s’inscrit dans l’optique d’une préparation à l’écriture d’invention, en l’occurrence une «transposition transgenre» (Abolgassemi 2001: 26), de la forme dessinée à la forme romanesque ou inversément.

Le contexte institutionnel

Les instructions officielles pour l’école secondaire en Belgique francophone (Fédération Wallonie-Bruxelles, 2018)ont récemment consacré l’écriture d’invention, en la considérant comme une activité qui doit faire l’objet d’une évaluation. L’évolution qui a conduit à cette reconnaissance avait commencé avec les instructions de 1999 qui suggéraient déjà de «sensibiliser» à cette pratique. Les textes du prescrit légal imposent cependant une restriction importante, puisque l’Unité d’Acquis d’Apprentissage n°5 (UAA5) limite la pratique de l’écriture d’invention à trois formes, parmi beaucoup d’autres (Abolgassemi 2001: 26-27): l’amplification, la recomposition et la transposition. La créativité des élèves ne s’exerce donc pas ex nihilo, mais à partir d’œuvres artistiques ou littéraires dont la compréhension est indispensable pour la réalisation de la tâche demandée.

Le lien entre lecture et écriture est ici très fort, puisqu’il s’agit de s’appuyer sur une ou des œuvres lues pour en faire écrire une autre. C’est ce que Genette dénomme une «littérature au second degré», qui «s’écrit en lisant» (1982). Il ne s’agit donc pas de produire un commentaire mais un texte, au sens littéraire, ce qui implique d’aborder l’œuvre source ou «hypotexte» (Genette 1982: 11) avec une intention particulière, strictement encadrée dans le contexte scolaire belge, comme nous l’avons dit.

Le cas qui nous occupe est celui de la transposition, définie par Abolgassemi (2001: 26-27) comme la réécriture, avec action sur six indices: le mode, la focalisation, le style et les registres, le contexte, la versification ou la prose, le genre. En termes d’écriture d’invention, la tâche de transposition peut dès lors sembler faire l’objet d’une injonction apparemment contradictoire: l’élève doit développer une interprétation personnelle de l’œuvre source, tout en respectant celle-ci. Ainsi, «l’imagination personnelle des élèves est […] valorisée, mais seulement en tant qu’elle s’inscrit dans la démarche très précise indiquée par les protocoles d’écriture de l’énoncé.» (Abolgassemi 2001: 18). Il s’agit donc d’un «projet créatif complexe, tendu entre appropriation personnelle et imitation» (Brunel et alii 2023: 94).

Concrètement, dans les classes de Belgique francophone – que nous fréquentons depuis longtemps2 – les enseignants de français ont souvent tendance à mettre l’accent sur le respect de l’hypotexte: ils ne font en cela que suivre les instructions officielles. La tâche de transposition est alors préparée par une analyse, qui vise – dans le cas le plus fréquent – à dégager les contraintes propres à l’œuvre source qui devront être prises en compte dans la version nouvelle à produire. Or le problème spécifique de la «transposition transgenre» (c’est l’un des cas envisagés par Abolgassemi en 2001) est celui de la maitrise des deux genres ou formes mobilisés dans l’opération3. Nous utilisons ici la formule «genre ou forme», car nous sommes au carrefour de plusieurs contraintes en termes de concepts: d’une part, on sait quel flou entoure la notion de «genre» (Simons, 2018) reprise pourtant par Abolgassemi (2001), et très présente en didactique (Schneuwly, 1994), mais elle nous semble un peu restrictive face aux deux objets narratifs qui nous occupent, entre lesquels la différence peut être plutôt qualifiée de «formelle». Nous userons donc des deux termes simultanément.

Sur un plan plus général, Schneuwly avait déjà montré combien ce qu’il appelle le genre est utile face à tout type de tâche: «On pourrait […] considérer le genre comme un méga-outil, comme une configuration stabilisée de plusieurs sous-systèmes sémiotiques […] permettant d’agir efficacement dans une classe bien définie de situations de communication.» (Schneuwly 1994: 162). Son idée sera reprise par Simons, pour l’étendre au domaine des langues étrangères, en insistant sur les tâches de production: «La maitrise des caractéristiques d’un genre textuel est un outil qui permet d’agir dans une situation de communication donnée, tant en réception qu’en production.» (2018: 48).