La littérature, quelle que soit la conception qu’on en a — c’est-à-dire: quelle qu’en soit la théorisation (plus ou moins explicite, cohérente et rigoureuse) dans laquelle on la pense — présente des caractéristiques en partie différentes, selon qu’on l’appréhende comme objet de recherche ou comme objet d’enseignement. L’étude de la littérature, dans la recherche, vise à produire des connaissances et à renouveler des savoirs; l’étude de la littérature, dans un enseignement, s’attache notamment à transmettre ces savoirs — dûment simplifiés, remaniés, opérationnalisés, pour ainsi dire 1 — à des élèves ou des étudiants qui les apprennent — qui les découvrent, certes, mais en un autre sens que les chercheurs.

Autrement dit, il n’y a pas, d’un côté, «la» littérature et, de l’autre, des recherches et des enseignements qui cherchent à la définir et à la transmettre. Et il n’y a pas non plus, face à «la» littérature, une recherche qui formule la signification ultime des textes et un enseignement qui tâche d’en inculquer quelques bribes aux apprenants. Le terrain où se déploient ici aussi bien l’écriture et la lecture, que la recherche et l’enseignement, ne se laisse pas désigner par un nom commun (la littérature): il y faut un adjectif (littéraire) et peut-être même, davantage encore, un adverbe (littérairement). Nulle essence, mais des propriétés mouvantes qui répondent à des usages divers; un régime pluriel de l’attention et de l’expérience.

1. Qu’est-ce que justifier?

1.1. Le déclin du platonisme dans les études littéraires

Sans doute convient-il de lever en préambule une confusion fréquente. «La» littérature, ou la Littérature, si l’on assimile ce singulier à une essence quelconque, n’existe plus dans les savoirs littéraires depuis près d’un demi-siècle. Définir le propre de la littérature par des qualités qui seraient intrinsèques aux textes mêmes, indépendamment de leurs lectures et de leurs usages, relève désormais d’une méprise: la «littérarité» est une qualité variable, changeante, et «la» littérature est toujours déclarée telle par un groupe donné 2.

Deux mouvements de fond ont contribué à instaurer une telle méfiance à l’égard de la Littérature, avec majuscule. L’historicisation radicale des textes littéraires, d’abord, a fragilisé certaines des évidences sur lesquelles reposait jusqu’alors la critique 3. Dans le sillage des travaux de Pierre Bourdieu (1992), on envisage désormais que les agents d’un «champ littéraire» partagent une conception de ce qui les réunit — la littérature — dont les variations suivent à peu près celles des générations. Roger Chartier (1991; 2005), pour sa part, a défendu l’idée selon laquelle les multiples éditions d’un «même» texte en modèlent le sens d’une façon telle qu’il est difficile de proposer des interprétations qui en intègrent toutes les variations: «la» littérature n’est plus un invariant éthéré aux supports divers et, surtout, indifférents, mais la gamme historique très riche et très disparate de ces «inscriptions» éditoriales qui préparent et appellent un type d’attention particulier (avec ou sans illustration, à la typographie plus ou moins dense, aux formats plus ou moins prestigieux, etc.). Par ailleurs, l’analyse de discours — prise en un sens large qui accueille aussi bien les travaux de Marc Angenot (1989) que ceux d’Alain Corbin (dès Le Miasme et la jonquille, en 1982) et de ses élèves, comme Dominique Kalifa (1995; 2013), Judith Lyon-Caen (2010) ou Sylvain Venayre (2002)) — plonge les textes reconnus comme littéraires dans le continuum effectif des productions discursives d’une époque: la «littérarité», ainsi mise à l’épreuve de sa congruence avec des textes de médecine, de droit, de police ou de presse, ne présente plus les dehors nets d’un écart répété au langage ordinaire et au sens commun, critère longtemps constitutif de la «littérarité», mais désigne des manières d’ouvrir la langue et de battre en brèche les préjugés qui sont trop hétéroclites pour dessiner une règle générale.

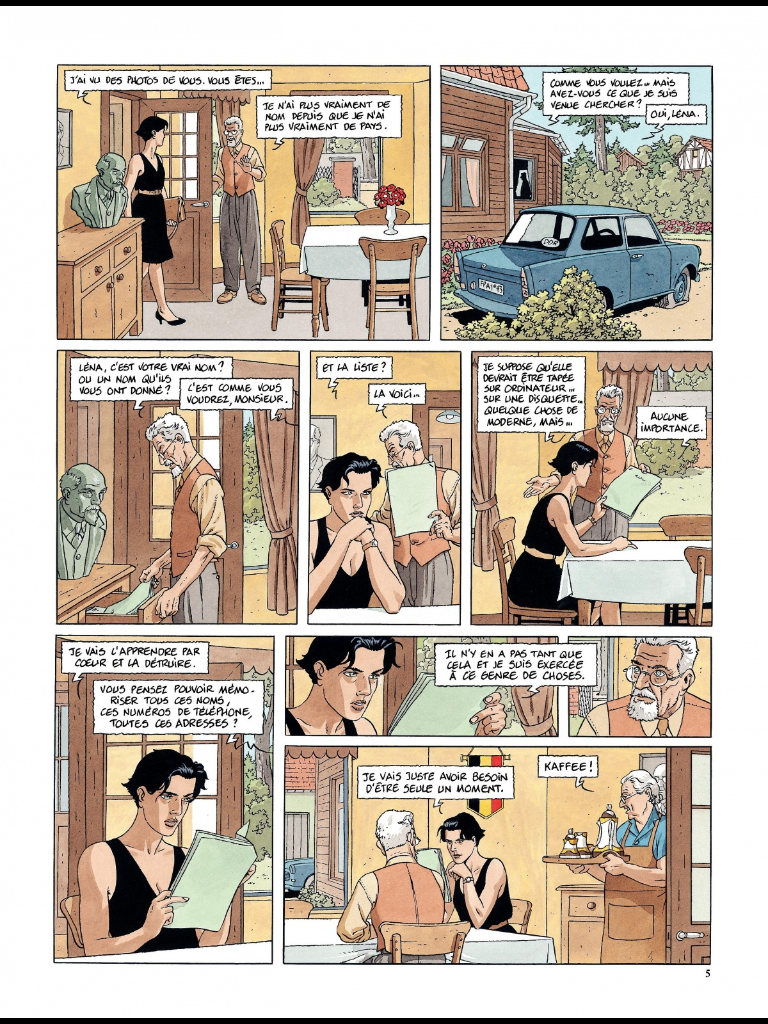

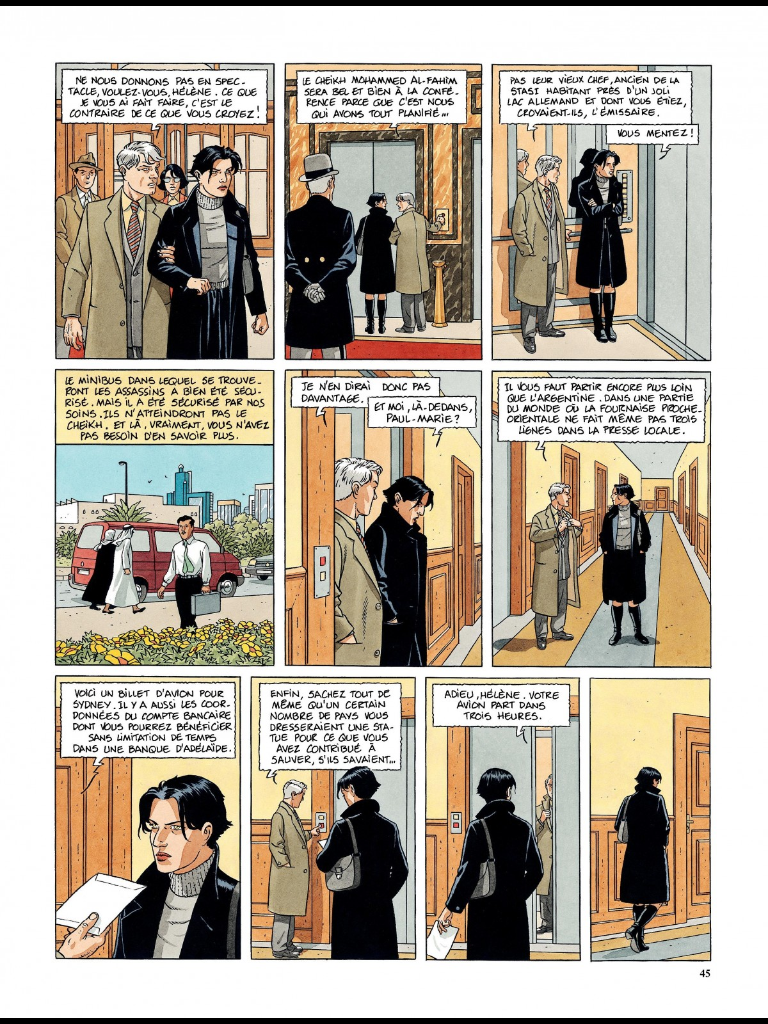

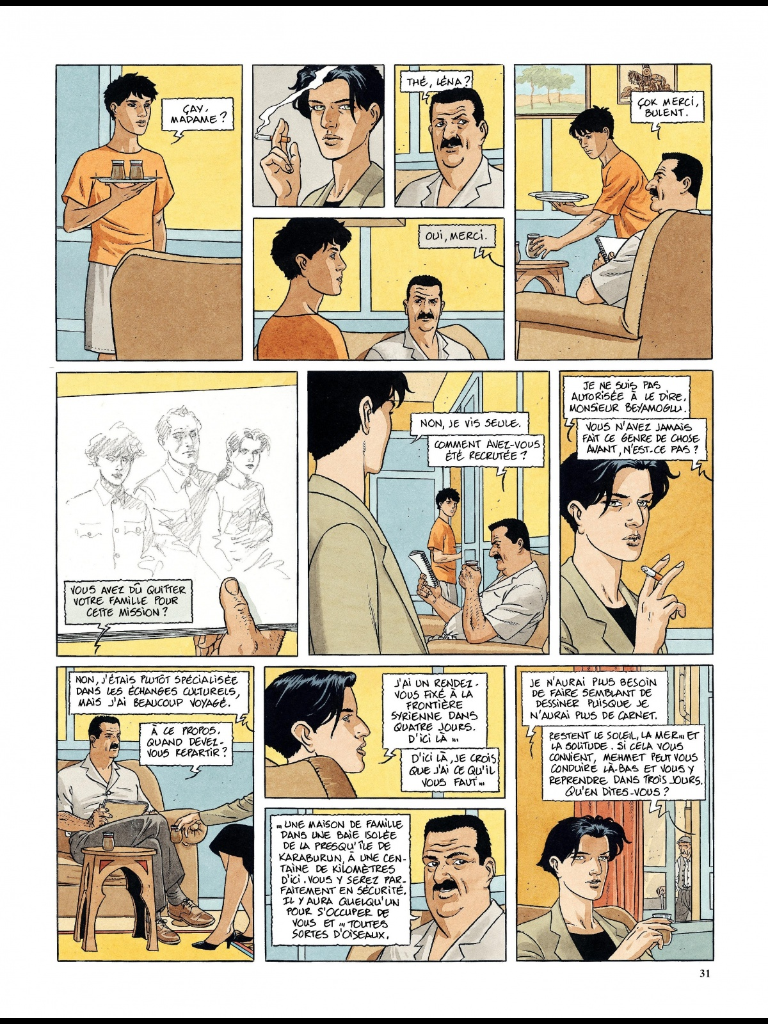

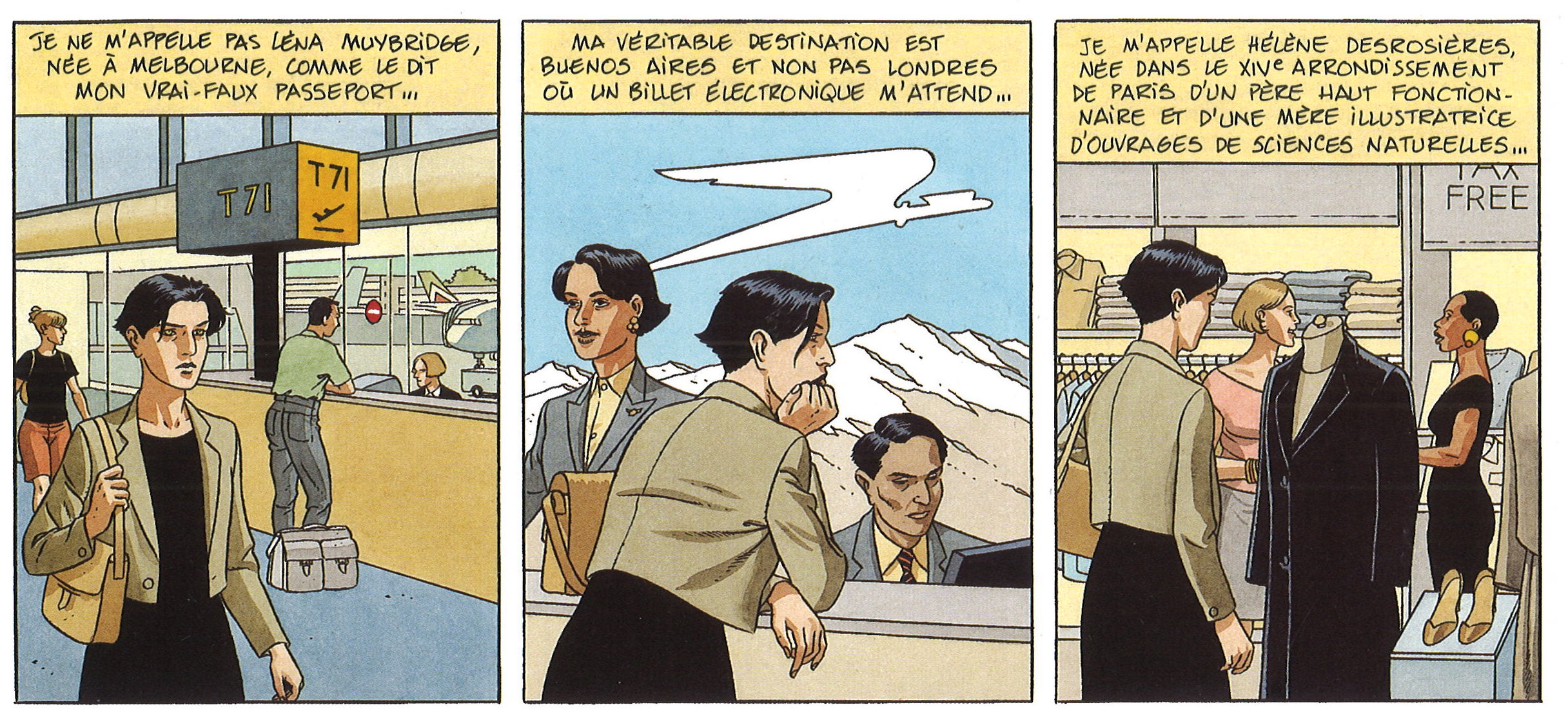

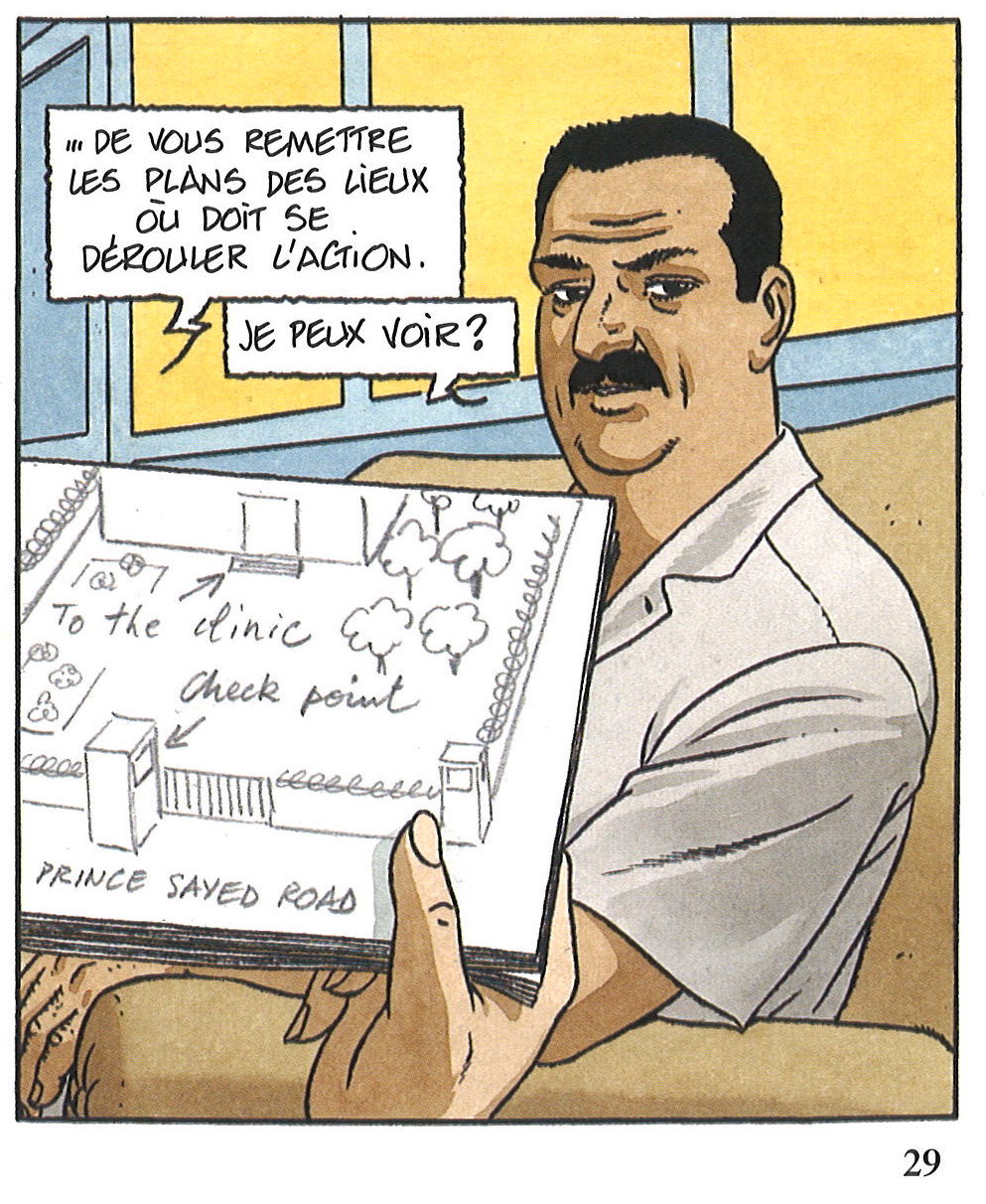

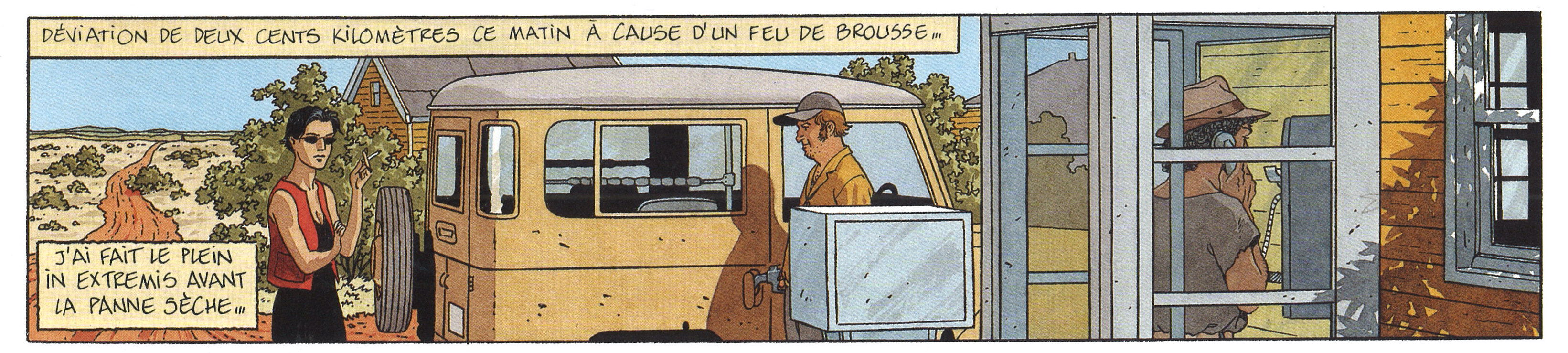

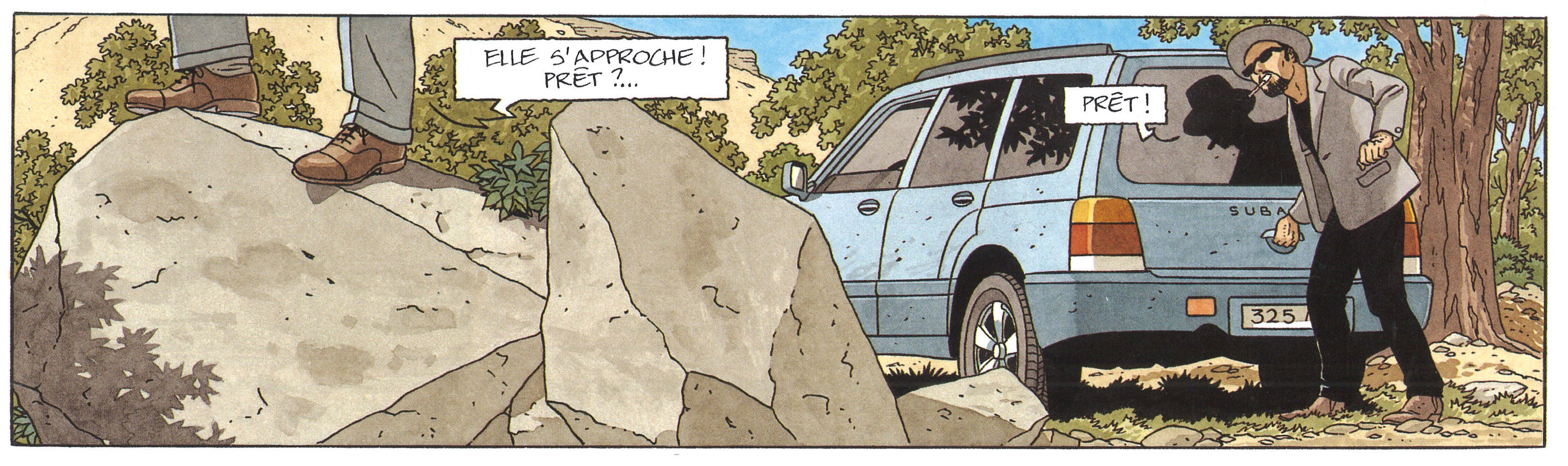

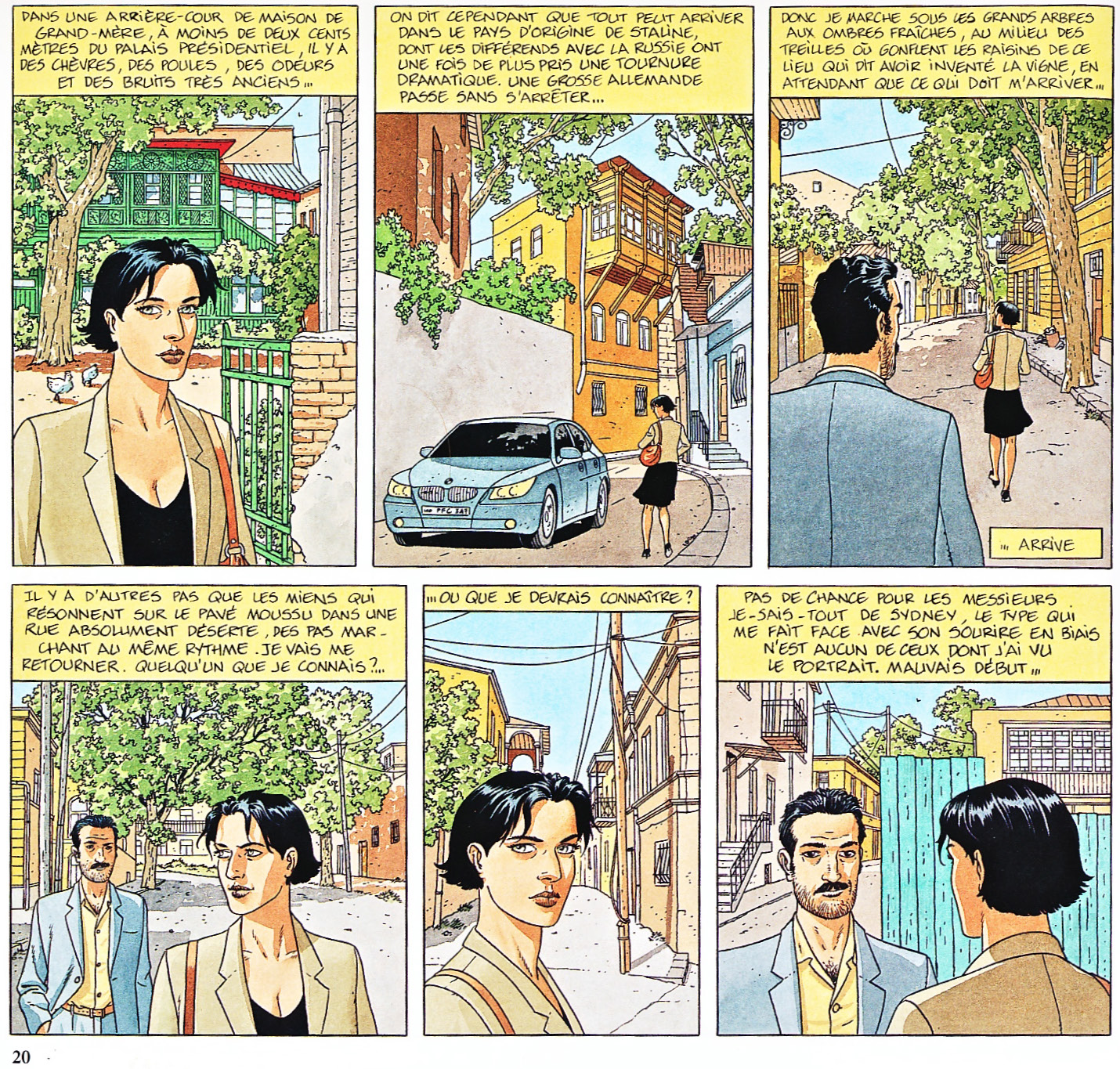

Du côté des approches formelles, poétiques ou narratologiques, le «texte» cède progressivement le pas à des notions plus englobantes, comme celles de «fiction» (Schaeffer, 1999; Caïra, 2011; Lavocat, 2016), d’«intrigue» (Brooks, 1984; Baroni, 2007; 2017) ou de «style» (Jenny, 1990; 2011; Macé, 2016), qui permettent d’aborder la littérature à l’horizon d’autres médias à vocation esthétique, comme la bande-dessinée, le cinéma, les jeux vidéo, la musique ou la danse. L’intermédialité, comme on l’appelle — ou la transfictionnalité (Saint-Gelais, 2011) — déplace le propre présumé de la littérature en partie ailleurs que dans l’écriture même. Les œuvres créent des mondes fictionnels dont les personnages ne sont plus seulement de papier, comme on le répétait dans les années 1970 (voir Hamon, 1972), mais dotés d’une vie virtuelle qui leur permet d’exister hors des textes. Les récits ne piègent plus tant les lecteurs, comme l’affirmait Louis Marin (1978): ils les captent, les fascinent et les éduquent en mobilisant leurs émotions. La «fonction poétique» jadis assignée par Roman Jakobson (1963) à la littérature, comme réflexivité sur son propre message, ne suffit plus à distinguer une forme spécifiquement littéraire de l’expression et de la communication: il va de soi aujourd’hui qu’un roman, un poème, une pièce de théâtre nous disent quelque chose du monde (fonction référentielle), nous rassemblent pour en penser quelque chose en commun (fonction phatique), s’adressent à nous d’une manière précise (fonction conative), etc. Les critères de la littérarité, si on cherchait à les fixer, s’en trouveraient multipliés d’autant.

Il n’incombe donc plus aux études littéraires de formuler l’essence de la littérature — quand bien même cette essence serait de soustraction, pour ainsi dire, à savoir le pouvoir littéraire, critique ou ironique, de dénoncer dans les autres discours toute prétention à dire le vrai sur le monde. Les énoncés généraux sur la littérature ne déterminent plus les conditions de toute «bonne» interprétation des textes. Et lorsque des chercheurs se résignent encore à expliciter l’une ou l’autre des composantes qu’ils associent à «la» littérarité, avec une sorte de gêne qui mêle la haine du cliché, la crainte du ridicule et la pudeur d’un strict professionnalisme, c’est le plus souvent en une posture de défense, parce qu’ils s’inquiètent de la perte de légitimité de la critique littéraire, et des effets que ce discrédit pourrait avoir sur le rôle de la littérature dans la socialisation des individus (voir Todorov, 2007; ou Compagnon, 2007). Ils tâchent alors d’argumenter, bon gré mal gré, dans l’arène des idées toutes faites sur la littérature en s’y avançant parfois à titre personnel.

Délesté de cette inquiétude institutionnelle ou civique, toutefois, le statut problématique de «la» littérature offre des avantages intellectuels indéniables. Au moment même où les anthropologues se demandent ce que désigne au juste cette humanité que leur discipline s’est donnée comme objet pendant deux siècles et demi (voir p. ex. Saillant et al., 2011), où les sociologues s’interrogent sur «la» société à partir des innombrables liens qui attachent les individus les uns aux autres et diversifient leurs différents régimes d’action et d’attachement (voir Dubet et Martucelli, 1998; Lahire, 1998; Thévenot, 2006), et que les historiens, préoccupés du fétichisme mémoriel ambiant, questionnent la nature «du» passé (voir Revel, 2000; Hartog, 2003), il n’est guère étonnant de voir les études littéraires renoncer à l’unité a priori de leur objet commun. L’anthropologie, la sociologie et l’histoire ont renouvelé leurs questionnaires disciplinaires d’une façon qui les a rendues plus attentives à la diversité et aux discontinuités des collectivités humaines, et plus aptes à éclairer notre présent dans ce qu’il recèle de tensions raciales, communautaires et sociales.

Les études littéraires ont perdu ce repère commode d’une définition indiscutable de la littérature («ostranenie», autotélicité, modélisation seconde, etc.), certes, mais elles ont également enrichi leur propre questionnaire: si l’on ne peut plus distinguer aisément un roman d’un film, un texte d’un livre, une création imaginaire d’un témoignage, c’est peut-être en partie parce que la vraie vie de la littérature est ailleurs que dans les textes et les discours (voir Schechner, 2002; Barras et Eigenmann, 2006; Rosenthal et Ruffel, 2010) — dans les investissements émotionnels, les performances ou le partage des expériences. Et cette multiplication des foyers possibles de littérarité réclame de nouveaux outils d’analyse et d’interprétation.

Bref, on ne définit jamais «la» littérature en dévoilant son essence, mais dans l’intention d’en favoriser certains usages — qui varient grandement selon les groupes, les lieux et les périodes. Cet axiome résume une grande partie des études littéraires actuelles, dans leur rapport commun à «leur» objet 4. Mais cet axiome, parce qu’il modifie l’autorité des assertions produites dans les études littéraires, n’est pas sans incidence sur l’enseignement de la littérature.

1.2. Transposition des savoirs et idéaux éducatifs

L’enseignement, réévalué à cette aune, ne dispense pas à des profanes l’essence de la littérature dévoilée par la recherche. Il réarticule, dans des cadres institutionnels de formation, une partie des notions, des méthodes et des résultats produits dans d’autres cadres, à partir d’usages non scolaires: ceux de la recherche académique principalement — mais pas exclusivement, puisqu’un savoir sur le théâtre ou la littérature contemporaine peut s’acquérir au contact de metteurs en scène, d’éditeurs, de traducteurs ou d’écrivains vivants. Les savoirs de référence que mobilise l’enseignement de la littérature sont issus de lieux multiples.

On comprendra mieux l’intérêt des remarques précédentes, si l’on songe aux exigences que doit satisfaire, pour être réussie, une telle transposition didactique. Les pratiques sociales — et leurs savoirs de référence — ne peuvent d’abord prétendre nourrir des apprentissages que si leurs modélisations tiennent compte des contraintes d’une situation scolaire donnée: les règlements en vigueur, les ressources d’enseignement disponibles, les types d’évaluation, le bagage des élèves ou les habitudes héritées par les enseignants de leur parcours antérieur. Sans ce calibrage minutieux, les meilleures intentions restent au seuil des classes.

Par ailleurs, un plan d’études ou un enseignement transpose des pratiques sociales existantes en fonction des effets escomptés de leurs savoirs de référence sur les élèves et les étudiants qui se les approprient. On emprunte des notions, des méthodes, des procédés à des manières de penser ou de pratiquer la littérature qu’on estime propices à la transmission de certains idéaux éducatifs. Et ces idéaux varient: que doit développer chez les apprenants la fréquentation des œuvres littéraires orientée par des enseignants? En vue de les préparer à penser et à agir dans quels contextes sociaux? Et en quelle qualité? Tout enseignement engage une idée — même vague, même tacite — de ce que doit apporter aux élèves ou aux étudiants une fréquentation accompagnée de la littérature.

La didactique de la littérature est familière de ces exigences de la transposition, qu’elle pense et décrit depuis une vingtaine d’années (voir note 1). Mais elle s’intéresse souvent davantage aux contraintes qui pèsent sur l’implantation des savoirs de référence dans les classes et aux «gestes» qui les rendent enseignables (dans tel pays, à tel degré de scolarité), qu’aux idéaux qui guident le choix et l’adaptation de tels de ces savoirs de référence dans les programmes et les enseignements. Il s’agira par exemple d’y étudier les opérations qui ont permis de transformer Figures III de Gérard Genette en un kit clé en main de notions opératoires (narrateur, récit, voix, etc.), ou les obstacles que pose l’apprentissage de la focalisation ou de l’itératif. Mais le questionnement didactique n’incitera guère à interroger les vertus que l’on a pu prêter, dans les années 1980, à l’importation dans les classes de cette conception-là — plutôt qu’une autre — de la littérature dans l’enseignement secondaire 5.

La rationalité généralement privilégiée par la didactique se veut axiologiquement neutre: on observe, on constate, on compare, on infère; et lorsqu’on préconise, c’est dans le cadre tacite d’un accord sur des valeurs très générales prises comme allant de soi dans toute société démocratique digne de ce nom (tolérance, «sens critique», connaissance de soi, etc.). Ce consensus a deux conséquences. Comme les valeurs aujourd’hui attachées à l’enseignement semblent trop évidentes pour être discutées, leur étude ne se justifie qu’au sujet du passé, et elle incombe à l’histoire de l’éducation. D’autre part, la didactique de la littérature, de crainte de devenir normative, ne soumet pas à la discussion argumentée les valeurs implicites qui portent ses descriptions et ses propositions d’ingénierie 6. Or, il est à parier qu’un examen réflexif de ses valeurs cardinales, loin de mettre à mal son «objectivité» scientifique 7, relancerait certaines de ses questions de recherche: s’il s’agit d’encourager la «tolérance» à l’école, les instructions officielles, les méthodes, les ressources et les pratiques d’enseignement, en matière de littérature, y participent-elles toutes au même titre? Lorsqu’on défend l’idée que les élèves doivent débattre d’un texte littéraire dans le respect de leurs camarades, prend-on la peine de spécifier cette notion de respect, sa pertinence scolaire et, surtout, les déclinaisons peut-être diverses qu’elle peut prendre chez les enseignants? De même pour le «sens critique»: a-t-on fait l’inventaire précis de ses acceptions multiples dans les directives officielles et les discours des enseignants? On s’apercevrait en effet que l’expression recouvre un spectre très large d’opérations cognitives et de jugements, soit: évaluer le degré de validité d’une règle générale lorsqu’elle doit être appliquée sur un cas particulier, ou assigner un énoncé à son énonciateur (même implicite), ou repérer les incohérences d’un discours, ou se prémunir des mécanismes irrationnels de la persuasion, etc. Sans même compter les sens qu’y mettent eux-mêmes les didacticiens — et les chercheurs en études littéraires.

1.3. Usages scolaires des textes et conduites de vie

Pour revenir à l’exemple de Genette, on peut ainsi se demander pourquoi ce sont ses travaux à lui qui ont suscité, et suscitent encore, un tel engouement scolaire, plutôt que ceux de Paul Bénichou ou de Pierre Barbéris. Ou, dans le cadre plus restreint des théoriciens formalistes de l’époque, pourquoi Genette, et non Jean Ricardou? Ou encore, dans l’œuvre même de Genette, pourquoi Figures III au lieu de Fiction et diction? Pourquoi avoir fétichisé de la sorte, dans l’enseignement, la distinction entre auteur et narrateur? Autrement dit, quelles vertus, non pas seulement intellectuelles ou cognitives, mais éducatives — ou, plus exactement, éthiques — a-t-on pensé cultiver chez les élèves à travers ce rapport spécifique aux textes?

Éthique, le mot est lâché. Et il fâche souvent, au nom de la rationalité axiologiquement neutre. Se soucier d’éthique, pense-t-on, c’est toujours un peu vouloir faire la morale. Et je ne nierai pas que ce soupçon est parfois fondé. Mais la dimension «éthique» des pratiques sociales — ici d’enseignement — peut être décrite et pensée avec la rigueur que l’on réserve à des faits jugés sans lien avec les valeurs. Il suffit d’en retenir une définition adéquate.

Je propose, dans le sillage de Max Weber, de qualifier d’éthiques ces dispositions qu’on espère faire acquérir à l’élève ou à l’étudiant au contact de la littérature, mais qui n’ont pas pour autant trait uniquement à la compréhension ou à l’utilisation judicieuse de catégories de description ou d’interprétation. Il serait possible de les assimiler à un «savoir-être», à des «aptitudes» ou à des «attitudes», si ces termes très prisés n’étaient pas le plus souvent rapportés à des «compétences» vagues sans lien avec l’objet d’enseignement. Le «sens critique», pour reprendre cet exemple, se décline ainsi dans certains programmes en une «faculté de discernement» et une «indépendance de jugement», sans pour autant que soit précisée la spécificité de ce «discernement» et de cette «indépendance» dans le cas d’une analyse d’un conte de La Fontaine ou de Madame Bovary, ni par contraste avec le «sens critique» impliqué dans l’enseignement de l’histoire (David et Graber, 2013).

Weber a montré, dans les travaux qu’il a consacrés aux éthiques religieuses et, plus encore, aux «affinités» (c’était l’un de ses termes) entre ces éthiques et certaines formes de discipline des activités sociales (dans le domaine économique, notamment), comment sa sociologie compréhensive s’emparait de l’éthique et de la discipline de l’enseignement. Dans Confucianisme et taoïsme (2000), on trouve des pages très éclairantes sur les examens des lettrés chinois à partir des «classiques» de la littérature qui brossent à grands traits ce que serait une histoire comparée des éthiques pédagogiques:

[L]a pédagogie de façonnement (Kultivationspädagogik) vise à éduquer un «homme de culture» (Kulturmensch), différent selon l’idéal de culture de la couche déterminante; cela veut dire ici: un homme qui ait une conduite de vie intérieur et extérieure déterminée. Cela peut aussi, dans le principe, être entrepris avec tout le monde; seul diffère l’objectif. Si une couche de guerriers constituée en corps séparé — comme au Japon — représente le corps déterminant, l’éducation cherchera à faire de l’élève, même si c’est dans une grande variété de formes concrètes, un chevalier de style courtisan [qui n’a, à l’instar du samouraï japonais, que mépris pour les écrivailleries]. S’il s’agit d’une couche sacerdotale, l’objectif sera la formation d’un scribe, voire d’un intellectuel, avec, là encore, une grande variété dans les conformations concrètes. Les combinaisons et les chaînons intermédiaires sont nombreux — en réalité, on ne trouve jamais aucun de ces types à l’état pur; il est impossible de les évoquer dans le contexte présent. Ce qui nous importe ici, c’est la position que l’éducation chinoise occupe parmi ces formes. [La qualification par les examens littéraires y] constituait une qualification «culturelle», au sens d’une formation générale, à l’instar par exemple, mais en plus spécifique, de la qualification occidentale traditionnelle établie par une formation humaniste, laquelle procurait chez nous, et d’une façon quasi exclusive jusque récemment, l’accès à la carrière dans les fonctions qui étaient dotées d’un pouvoir de commandement dans l’administration civile et militaire; une qualification qui, dans le même temps, conférait aux élèves qui devaient suivre cette formation la marque de leur appartenance sociale au corps des «hommes cultivés» (Gebildeten). Simplement, chez nous [— et c’est là une différence très importante entre la Chine et l’Occident —], le dressage spécialisé et rationnel est venu compléter et, en partie, remplacer cette qualification culturelle correspondant à une statut social. (p. 176-178)

Ce qu’il s’agit d’éclairer, selon Weber, ce sont les conduites de vie (Lebensführungen) auxquelles incitent les enseignements (religieux ou laïques). L’idéal éducatif n’est pas une utopie abstraite, mais une force active de subjectivation des croyants ou des apprenants. La conduite de vie est en effet intérieure et extérieure. Elle oriente le souci de soi, le lien à autrui et l’ancrage dans le monde. Elle engage également une disposition d’esprit et des qualités éthiques: soit une propension déterminée à une certaine gamme d’aptitudes intellectuelles, ainsi qu’un ensemble de valeurs guidant l’expérience de la vie intérieure, la sociabilité et l’action. Elle est enfin sociale en un double sens au moins: parce que son acquisition est instituée par des apprentissages et des évaluations (ici, des examens, ailleurs des rites), et parce que son exercice reconnu donne accès à un statut privilégié, au statut reconnu de membre valorisé d’une collectivité.

Dans le cas de l’enseignement de la littérature qui nous retient ici, cela ouvre à la didactique la possibilité de penser ensemble, à partir des pratiques mêmes, les opérations qui constituent les textes littéraires en objets d’un savoir évaluable — soit ce que devient la littérature, lorsqu’elle est enseignée — et les valeurs qui président à l’encouragement de ces opérations-là d’analyse et d’interprétation — des valeurs non pas morales, au sens normatif, mais sociales, c’est-à-dire passibles d’une description sociologique.

S’il ne s’agit plus d’interroger les façons dont on enseigne «la» littérature, alors le questionnement se modifie: quels usages des textes dits littéraires favorise-t-on dans l’enseignement? Et à quelles conduites de vie associe-t-on l’acquisition scolaire de ces usages? Comment, en somme, justifie-t-on la fréquentation par les élèves de corpus déclarés littéraires?

2. Justifications passées

2.1. Un dialogue contemporain nourri de repères historiques

Le gain est double, me semble-t-il. Au lieu de distinguer trop nettement dans le processus même de transposition didactique le «savoir savant» et le «savoir enseigné», comme les appelait jadis Yves Chevallard, cette approche ouvre d’abord la description d’un espace indissociablement scolaire et savant des justifications de l’étude de la littérature, où des échanges se produisent qui ne touchent pas seulement aux savoirs, mais aux éthiques, et qui en outre ne vont pas seulement dans le sens descendant de l’université vers l’école: on prend alors la pleine mesure de ce fait apparemment anodin que des conceptualisations savantes de la littérature sont nées pour répondre à un souci pédagogique, comme en témoignent par exemple les cas de Gustave Lanson (1909) au tournant du XXe siècle (voir Jey, 2004) ou, un siècle plus tard, de David Damrosch (2003, 2009) pour la «littérature mondiale» dans les «colleges» nord-américains.

Cette question commune des conduites de vie circonscrit un véritable espace de dialogue entre les littéraires, les chercheurs en didactique et les enseignants. Elle prélude à la coopération, selon moi souhaitable, entre théoriciens de la littérature et spécialistes de la didactique, aussi bien qu’entre chercheurs et enseignants du primaire, du secondaire et des universités.

Si l’on se lance en outre dans une histoire des conduites de vie associées à l’étude de la littérature, les débats contemporains sur la «crise» de la littérature — ou de son étude, ou de son enseignement — prennent tout à coup sens dans le temps long des justifications de l’étude de textes littéraires à l’école et à l’université. Lorsque j’ai cherché à comprendre la spécificité de la «crise» actuelle, en remontant à certaines des «crises» antérieures de même ampleur en Europe francophone, j’ai en effet été frappé par le retour à intervalles réguliers (années 1820, 1880, 1910, 1960, 2000) d’inquiétudes, d’arguments et d’objections très proches. Il semble qu’un certain rapport pédagogique à la littérature se soit cristallisé au début du XIXe siècle, dont nous retrouvons encore les traces dans les controverses d’aujourd’hui.

Devant cette impression de «déjà-vu» qui m’a notamment saisi en lisant la Chrestomathie d’Alexandre Vinet, publiée en 1829, j’ai tâché de comprendre ce qui avait pu ne pas changer durant deux siècles, ou ne pas changer assez pour que se dessine ainsi un espace logique stabilisé de réflexions francophones sur l’enseignement de la littérature. Plusieurs traits me sont apparus, d’ordres très divers, mais dont la prégnance durable, en tel ou tel lieu de réflexion ou de décision, a pu contenir l’émiettement des enjeux tout autant que le surgissement de conceptions nouvelles. Je les livre ici comme autant de pistes à suivre dans une telle enquête, et non à titre de constats péremptoires.

Le premier trait concerne d’abord les études littéraires. Dans le sillage du pré-romantisme allemand, une certaine idée de la littérature s’est imposée en Europe dont les critiques se sont faits les relais, puis les ardents défenseurs: le travail artistique sur la forme a été assimilé à la problématisation d’une expérience (singulière, mais potentiellement collective); et le travail littéraire sur les formes a été considéré comme la forme suprême de la remise en cause, dans le langage, de tout ordre établi — que cet ordre se nourrisse d’évidences, de préjugés, d’«idées reçues», d’expressions toutes faites, de bêtise, de clichés, d’habitudes, d’idéologie, de domination inconsciemment consentie, etc. L’attention portée aux formes est devenue riche d’une prometteuse lucidité des lecteurs sur eux-mêmes, indissociable d’une certaine éthique éducative (dans le sillage de la notion allemande de Bildung, précisément).

Le deuxième trait semble à première vue plus anecdotique, mais il est crucial. Au début du XIXe siècle, on ne propose plus seulement de lire en classe Euripide et Cicéron, Racine et La Fontaine, mais Chateaubriand, Hugo, Lamartine. L’objet enseigné sous le nom de «littérature» touche à la langue française, mais également au présent historique que partagent les élèves, les enseignants et les écrivains. Le modèle d’expression rhétorique des textes «classiques» — i.e. qui entrent en classe — n’est plus situé dans un âge d’or passé: on enseigne la correction, sinon la beauté, dans le cadre de la langue effectivement parlée hors de l’école, dans des cercles très restreints certes, mais contemporains; et on donne aux élèves le nouvel horizon d’une langue en constante évolution, où il s’agit de s’inscrire à son tour. L’attention portée aux formes langagières — en l’occurrence, le choix du vocabulaire, l’élégance syntaxique, la précision grammaticale, etc. — repose sur une admiration aux critères infléchis, une admiration qui confie aux écrivains la tâche infinie d’élever la langue au-dessus de ses usages communs. L’école se souciera désormais aussi du «style» des écrivains vivants.

Le dernier trait n’est pas spécifique à l’enseignement de la littérature. Il suppose en effet d’articuler les éthiques éducatives engagées dans le rapport scolaire à la littérature à des orientations plus massives des politiques éducatives européennes. Depuis deux siècles, les débats sur l’école s’organisent autour d’une tension régulièrement ravivée entre deux ambitions divergentes: soit l’éducation libérale ou humaniste contre l’éducation réaliste; la culture contre la spécialité; le désintéressement contre l’utilité; la Bildung contre la compétence; la citoyenneté contre le marché; et, au plan académique, l’idéal de l’université de Berlin, fondée en 1810, contre les conventions de Bologne et l’Espace européen de l’enseignement supérieur de 2010. Quand l’équilibre se fait autour de l’utilité, de la spécialisation et de la professionnalisation de la formation, l’autre pôle entre en «crise» et l’enseignement de la littérature — qui en est venu à exemplifier presque à lui seul la culture et la Bildung dans les établissements secondaires — suscite une effervescence de prises de position défensives (voir p.ex. Jey, 1998 et 2000 pour les années 1880-1925; Houdart-Merot, 1998; Chervel, 2006). Nous en sommes là depuis 2000. Il y a sans doute des leçons à tirer de ce mouvement de balancier: un certain calme, d’abord 8, de la patience, et l’ambition peut-être de transformer enfin le référentiel dans lequel on pense depuis deux siècles l’enseignement de la littérature.

En attendant (car il y faut de la patience, je l’ai dit), je reviendrai pour finir sur plusieurs justifications passées de l’enseignement de la littérature. Leur inventaire n’est ni exhaustif, ni définitif, mais significatif 9. J’exemplifierai chacune de ces conduites de vie d’un extrait de texte exemplaire, instructif par sa densité et sa concision, que j’ai glané au cours de mes enquêtes dans les règlements, les manuels, les travaux de didactique ou les études littéraires. Un programme de recherche collectif pourrait seul épuiser la gamme des exemples possibles aussi bien en France, en Suisse ou en Belgique, qu’au Canada, au Maroc, au Sénégal ou au Cambodge. Les échantillons qui suivent ne prétendent même pas ouvrir un tel chapitre de l’histoire globale de l’éducation; ils articulent tout au plus un faisceau prometteur d’interrogations. J’ajouterai enfin, pour donner la mesure de ce qu’il reste à faire, que je me suis concentré sur les seules assertions les plus générales: il manque donc à mes analyses l’examen des corpus scolaires et des activités proposées.

Ce parcours suffira néanmoins, je l’espère, à mettre en relief les trois dimensions que j’ai suggérées: la pertinence d’une histoire des éthiques éducatives en matière de littérature; la troublante affinité des justifications passées et présentes de certains rapports aux textes dits littéraires; l’incitation à penser aujourd’hui nos pratiques de chercheurs et d’enseignants dans le prolongement — ou en rupture — des deux siècles passés.

2.2. L’argument rhétorique

Alexandre Vinet publie à Lausanne, en 1829, une Chrestomathie française, ou choix et morceaux des meilleurs écrivains français. Théologien, homme politique et historien de la littérature, il place sa réflexion sur l’enseignement de la littérature à la croisée d’une visée morale de l’éducation, d’une ambition progressiste de l’école et d’une attention patiente aux textes. La Chrestomathie était initialement destinée aux élèves germanophones de ses classes de français, à Bâle, mais elle est très vite devenue une ressource pour l’apprentissage de la «langue maternelle», selon le terme affectionné par Vinet, dans plusieurs cantons suisses de langue française. Surtout, son auteur a conçu cette Chrestomathie dans le cadre du dialogue qu’il entretenait avec certains écrivains et critiques parisiens, comme Sainte-Beuve, si bien que l’on peut tenir ce manuel pour l’un des développements pédagogiques possibles des débats littéraires qui avaient cours en France durant la première moitié du XIXe siècle. L’ancrage local de la réflexion, on le voit, est donc à nuancer.

Dans sa préface, Vinet énonce d’emblée la polarisation de l’éducation qui menace à ses yeux de porter préjudice à l’enseignement de la littérature:

Si les institutions qu’on nous promet oublient que l’école est un établissement de culture et non d’apprentissage; qu’on y vient encore moins apprendre que s’exercer à apprendre; que l’école, aussi longtemps qu’elle n’est pas strictement spéciale, doit avoir en première vue la culture de l’élément humain et social; que ce qu’elle doit rendre à la société et à Dieu, c’est avant tout des hommes; que l’éducation de l’esprit et du cœur doit être le premier objet de tout système d’études; si ces institutions, au contraire, ne montrent qu’un esprit étroitement pratique, avide de résultats matériels, impatient d’applications immédiates, elles n’auront fait que pousser la société vers une nouvelle forme de barbarie. (2e éd., 1833, XVII, je souligne)

Les arguments nous semblent étrangement familiers: les têtes bien faites, plutôt que bien pleines; le plaidoyer contre l’urgence pratique des contenus d’études; ou l’exigence de former des êtres humains, et non des diplômés. La conviction religieuse, par contre, s’écarte quelque peu de nos débats actuels: l’école, pour Vinet, est responsable devant Dieu de ce qu’elle fait des élèves, ce qui signifie qu’elle doit cultiver en eux une forme d’élévation spirituelle (chrétienne, en l’occurrence).

Quel rôle la lecture méticuleuse des œuvres littéraires, dans une anthologie d’extraits choisis, peut-elle assumer à cet égard?

La parole est le grand levier du bien et du mal; la parole, produit de la pensée, réagit sur la pensée; et par elle sur la vie. Il est impossible de calculer les résultats sociaux d’une étude au moyen de laquelle, si elle est bien faite, on ne parlera plus sans savoir ce qu’on dit. («Avertissement» de l’édition de 1844)

La lecture d’extraits contemporains de langue française met les élèves au contact vivant de la langue, dont les écrivains emploient les inflexions les plus récentes avec une justesse qui écarte toute éloquence sophistique et toute fantasmagorie du langage. Plus encore, cette justesse suffit, pour Vinet, à tracer la frontière entre le bien et le mal et, partant, à guider l’action vers la vertu.

La disposition d’esprit évoquée, ici, tient dans cet effort du mot juste, cette relance de la pensée par elle-même dans la proximité attentive d’une langue sans artifice 10. La qualité éthique prend les dehors d’une connaissance morale aiguillée par la littérature. Une telle anthologie prépare ainsi les jeunes lecteurs à une discipline chrétienne de l’expression et à un rapport à autrui dénué de ruses et de persuasion. Il y a, dans le cas de Vinet, de l’austérité protestante dans cet idéal éducatif qui conçoit gravement la littérature comme un art sans jeu, tout entier dédié à des leçons de choses morales. Quant au maître, il prendra garde de bien parler lorsqu’il s’assurera que ses élèves ont compris les tournures et la moralité des extraits.

2.3. L’argument nationaliste

Un demi-siècle plus tard, dans les années 1890, l’enseignement de la littérature nourrit une autre conduite de vie, que Charles Cottier, dans son Histoire de la littérature française, explicite sans ambiguïtés:

Si tout ce qui est digne de provoquer l’exercice de nos facultés intellectuelles, peut faire partie de la littérature, si rien de ce qui est humain ne lui est étranger, on conçoit, pour la culture de l’esprit, la haute importance d’une étude qui porte sur les sujets les plus divers, traités avec l’intelligence de l’élite. L’étude de la littérature d’un peuple n’enrichit pas seulement notre esprit des connaissances les plus variées, elle nous en révèle le génie et le caractère, les qualités et les défauts, les vertus et les faiblesses, les besoins et les aspirations. En effet, le génie d’une nation se réfléchit avec fidélité dans les productions de ses principaux écrivains, à la fois interprètes et éducateurs de la société dont ils font partie, organes et promoteurs des idées qui sommeillent dans son sein, et dont elle n’aurait sans eux qu’une perception confuse. La littérature est le fruit le plus savoureux de l’activité intellectuelle, morale et religieuse d’un peuple; c’est le trésor de ses pensées et de ses aspirations, c’est sa vie même, s’y reflétant dans tous ses aspects et dans toutes ses manifestations. (1896, 2, je souligne)

Cette conduite de vie se cultive par l’intermédiaire d’un enseignement patriotique de la littérature. On y apprend l’humble respect de l’autorité, la saveur particulière du génie national; on s’entraîne, guidé par l’élite, à aiguiser une «perception confuse» de ce que l’on est censé ressentir en tant que compatriote; on s’identifie avec «les qualités et les défauts, les vertus et les faiblesses, les besoins et les aspirations» du peuple auquel l’école nous assimile.

La littérature, comme telle, revêt dans ce dispositif une importance capitale: comme «reflet fidèle» du génie d’un peuple, elle en exemplifie le mieux les traits singuliers; comme «produit savoureux de l’activité intellectuelle, morale et religieuse», elle rend plus aisé que d’autres discours l’accès à ce savoir patriotique. L’enseignement distingue une élite qui interprète et éduque, exprime et diffuse; et un peuple d’abord informe qui se reconnaît des contours, des limites, des frontières dans cette pédagogie littéraire du nationalisme.

2.4. L’argument rationaliste

Mais cet idéal éducatif se trouve concurrencé au début du XXe siècle par une veine plus rationaliste. La littérature n’y est plus un objet dont les leçons doivent être simplement relayées ou amplifiées par l’enseignement. Ce qui importe dès lors, c’est la nature du savoir applicable à des textes littéraires. La conduite de vie est moins indexée sur des œuvres que sur une méthode de lecture et d’interprétation:

Nous voudrions que ce livre fût pour les élèves un secours, sans être une tentation et un danger. Quelques jugements hâtifs retenus qu’ils répéteront sans contrôle, voilà trop souvent le profit qu’ils attendent d’un manuel de littérature. Ils chargent leur mémoire de formules abstraites, parent maladroitement leur style d’une phraséologie critique, et se croient savants parce qu’ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Au fond, ils n’ont dans l’esprit qu’une collection d’étiquettes. Il faut donc, pour les préserver de cette sorte de psittacisme critique et faire d’eux des esprits solides et des lecteurs intelligents, leur offrir avant tout des réalités concrètes. […]

C’est donc un ouvrage d’initiation à la lecture de nos chefs-d’œuvre que nous avons eu le dessein de réaliser, avec l’espoir de former pour les maîtres des auditeurs mieux préparés. Mieux préparés, d’abord, parce qu’ils auraient sous la main tous les renseignements matériels nécessaires et que le professeur pourrait se consacrer librement à sa tâche d’éveilleur d’idées; mieux préparés, ensuite, parce qu’ils n’auraient dans l’esprit rien que de concret, et auraient pris peu à peu, nous l’espérons, l’habitude de la précision, le sentiment que toute idée qui ne repose pas sur un fait est le plus souvent discutable ou fausse, et auraient ainsi commencé tout doucement, en même temps que leur formation littéraire, l'apprentissage de l’esprit scientifique moderne. (Abry et al., 1912, 2-4, je souligne)

Le psittacisme, le bachotage, le bluff et, en filigrane, la propagande éhontée, voilà ce que cherche à éradiquer un tel programme. Cette vigilance à traquer les abstractions vides est une marque d’époque: Lucien Febvre, dans ses Combats pour l’histoire, s’en fera l’athlète infatigable. Mais on la retrouvera aussi chez Erich Auerbach (2005), dans ses considérations sur les «philologues de la littérature mondiale» au début des années 1950 et, plus près de nous, sous la plume de Tzvetan Todorov (2007) dans son ouvrage La littérature en péril. Il ne s’agit pas tant d’un positivisme, qui prétendrait garantir un accès direct au réel, que d’un rationalisme soucieux de fixer dans les habitudes des élèves une procédure universellement valable d’établissement du jugement: appliqué à la littérature, cet «esprit scientifique moderne» transforme le texte en réservoir d’indices et de preuves susceptibles d’«éveiller» à bon escient les idées des jeunes lecteurs. Vinet (1833, IX) disait qu’une «promenade inattentive» à travers les beautés des «classiques» (ici, des «chefs-d’œuvre») ne suffit pas: l’attention doit être aiguisée sur les textes mêmes pour qu’elle prenne le tour d’une conduite de vie. Mais la discipline de la compréhension et de l’interprétation troque désormais une élévation morale pour une autre: non pas la vertu, mais la raison — pour former des citoyens au jugement sûr, et non des croyants agissant selon leur conscience clarifiée.

On le voit, l’ajustement du langage à l’expérience vécue semble être une disposition d’esprit partagée, à éclipse, par des enseignements de la littérature pourtant très éloignés dans leurs propensions éthiques (notamment sur le plan du rapport à la religion). En 1912, cet appel au réel encourage, du point de vue des valeurs et du lien à autrui, l’insertion des élèves dans une communauté d’être rationnels — une communauté dont les idéaux (de plénitude attentionnelle et d’objectivité) tracent une sorte d’intérêt général presque universel à l’horizon de toute conduite de vie individuelle: l’«intelligence», dans le domaine de la littérature comme ailleurs, exclut la distraction, la nonchalance et l’irrespect.

Cette disposition d’esprit face aux textes est encore souvent encouragée dans la microlecture scolaire ou universitaire, mais en lien avec des valeurs quelque peu différentes. L’étude méticuleuse d’un passage est aujourd’hui le gage d’une écoute préalable au jugement: comprendre une fable de La Fontaine dans toute sa complexité avant de l’interpréter, c’est accueillir dans mon acte de lecture l’altérité d’une parole autre, susceptible de bousculer mes attentes. Chaque mot compte, non plus pour apprendre à m’exprimer de façon juste (Vinet), ni même parce que ma rationalité traite de façon rigoureuse l’ensemble des éléments à disposition (Abry et al.), mais parce qu’un «vouloir-dire», plus ou moins entravé par son époque, l’inconscient ou l’écriture (c’est selon), s’y fait entendre dans la moindre de ses options de langage. La conduite de vie à laquelle forme ce rapport à la littérature m’inscrit dans une communauté particulièrement bien disposée à écouter la parole d’autrui, dans tout ce qu’elle peut avoir de nuancé et de fragile. Il s’agit, pour le dire en un mot, d’une éthique démocratique propice au gouvernement par la discussion.

2.5. L’objection libertaire

L’enseignement de la littérature a cependant aussi été considéré comme une contradiction dans les termes: la conduite de vie associée à l’éducation par la littérature a été, une cinquantaine d’années plus tard, jugée incompatible avec la conduite de vie associée au savoir sur la littérature que transmettait précisément l’enseignement. Nous voici au seuil des années 1970. Avec Roland Barthes:

A mon sens, il y a une antinomie profonde et irréductible entre la littérature comme pratique et la littérature comme enseignement. Cette antinomie est grave parce qu’elle se rattache au problème qui est peut-être le plus brûlant aujourd’hui, et qui est le problème de la transmission du savoir; c’est là, sans doute, maintenant, le problème fondamental de l’aliénation, car, si les grandes structures de l’aliénation économique ont été à peu près mises au jour, les structures de l’aliénation du savoir ne l’ont pas été; je crois que, sur ce plan, un appareil conceptuel politique ne suffirait pas et qu’il y faut précisément un appareil d’analyse psychanalytique. C’est donc cela qu’il faut travailler, et cela aura ensuite des répercussions sur la littérature et ce qu’on peut en faire dans un enseignement, à supposer que la littérature puisse subsister dans un enseignement, qu’elle soit compatible avec l’enseignement. (2002a, p. 945, je souligne)

Et, quelques années plus tard, dans un entretien (2002b):

[I]l faut affirmer, en face d’un non-savoir, un savoir du texte: le «savoir du symbolique», à définir comme le savoir psychanalytique ou, mieux, comme la science du déplacement, au sens freudien du terme. Il est évident que le «savoir du symbolique» ne peut être positiviste, puisqu’il est lui-même pris dans l’énonciation de ce savoir. […] Il faut enseigner le doute lié à la jouissance, non le scepticisme. […] La visée ultime reste de faire frissonner la différence, le pluriel au sens nietzschéen, sans jamais faire sombrer le pluriel dans un simple libéralisme, bien que cela soit préférable au dogmatisme. Il faut poser les rapports du sens au «naturel» et ébranler ce «naturel», asséné aux classes sociales par le pouvoir et la culture de masse. (p. 886)

Dans ces lignes, on entend poindre — avec l’oreille interne de nos disciplines, pour ainsi dire — l’avènement de l’intertextualité, de l’illusion référentielle, de la mise en abyme ou de la puissance critique (ou ironique ou démystificatrice) des textes, comme postulats des études littéraires, puis de l’enseignement de la littérature durant deux décennies au moins. Toutefois, cette angoisse de l’aliénation et cette confiance dans la psychanalyse ne sont, je crois, plus aussi communément partagées qu’elles ne l’étaient autrefois parmi les chercheurs et les enseignants.

L’objection de Barthes, qu’il tempère dans la suite de son article de 1971 11, mais qui sera prise à la lettre par maints commentateurs (ce qui explique l’exemplarité que je lui confère), consiste à affirmer l’antagonisme du savoir du texte et du savoir scolaire. La littérature n’est pas un objet stabilisé par une institution et ses savoirs, mais une force de déstabilisation des catégories sur lesquelles l’enseignement prétendrait appuyer son autorité et son opération. La «littérature comme pratique» déplace les rapports (des enseignants à leurs élèves, de la lecture à l’écriture, du civique au politique) qui fondent la «littérature comme enseignement».

Une conduite de vie s’épanouit ici en dehors des institutions, qui s’arme d’une «science du déplacement» néanmoins enseignable: «Il faut enseigner le doute lié à la jouissance», dit Barthes, c’est-à-dire l’implosion dionysiaque brouillant les attributions. Et cet enseignement (où donc: à l’EHESS, au Collège de France, dans les revues, au théâtre brechtien?) commence par interroger l’enseignabilité même de la littérature.

La disposition d’esprit qui la caractérise concentre l’attention critique sur «l’énonciation» du savoir et donc, dans le cas de l’enseignement, sur la scénographie qui transforme des textes en objets susceptibles d’être transmis par une autorité quelconque. Une telle réflexivité suspicieuse cherche à parer les pièges de l’aliénation culturelle et symbolique, en activant le pluriel intrinsèque à la «littérature comme pratique». L’éthique de la résistance aux préjugés, aux idées reçues, à l’idéologie, se détache sur fond d’émancipation individuelle et de lutte des classes.

Les liens qu’institue cette conduite de vie ont ainsi un statut ambivalent: ce sont ceux d’un lecteur désireux de s’analyser lui-même avec un texte sans auteur, dont l’écriture suscite chez lui quelque chose comme un transfert, voire un contre-transfert, et contribue à le désaliéner de toute idéologie, et peut-être de tout lieu commun; mais ce sont aussi les liens, si valorisés à l’époque, des classes dominées dont on attend impatiemment une révolution. Pour sortir de la masse et assumer sa classe (sociale), pour se «désaliéner», il faut donc en passer par un chemin tortueux — au risque de se «désaliéner» du savoir qui identifie les classes sociales, dans une sorte de halte prolongée du critique que même le sens commun du prolétariat révolutionnaire ne satisferait plus.

Autrement dit, il y a, à l’horizon de cette disposition d’esprit face aux textes, deux subjectivations distinctes aux statuts très différents: la première prépare à l’inscription lucide de soi dans la lutte des classes, mais elle est davantage rêvée que prescrite; la seconde, immédiatement enclenchée par le «savoir du symbolique», ouvre l’accès à une communauté d’êtres travaillant, par la critique, à libérer leur désir, leur jouissance, leur pluralité intime.

La conduite de vie attachée à un tel rapport libérateur à la littérature devait alors, par l’intermédiaire d’une conversion intime, conduire à une révolution collective; mais son ancrage dans la psychanalyse ne pouvait à l’inverse que favoriser un solipsisme préalable de l’émancipation, qui rendait presque impossible, par la suite, toute affiliation à une classe sociale comme telle, conçue en bloc comme une force stratégique sans différences internes.

La discipline exercée face à la littérature est ici paradoxalement libertaire. Elle précède et annule toute autre forme de discipline: scolaire et bourgeoise, bien sûr, puisque c’est son but, mais aussi politique et prolétarienne, par le ricochet imprévu d’une critique trop intransigeante pour permettre de se reconnaître pareil à autrui, c’est-à-dire moins singulier qu’un patient de la psychanalyse (la révolution supposerait, en toute rigueur, que l’on se couche à plusieurs sur le divan). Le marxisme déclaré se mâtine de blanchotisme: le prolétariat n’y est plus qu’une communauté inavouable.

3. Justifications contemporaines

3.1. L’argument humaniste

Qu’en est-il aujourd’hui?

La plupart des plaidoyers en faveur de l’enseignement de la littérature défendent la contribution des œuvres littéraires à la connaissance de la nature humaine, à l’apprentissage de la tolérance culturelle et à la poursuite de la «vie bonne» (dans une proximité parfois périlleuse aux ouvrages de développement personnel et à la «bibliothérapie»). Appelons cela un humanisme, puisque la communauté dernière qu’ouvre aux élèves la conduite de vie ainsi acquise à l’épreuve de la littérature s’étend à la planète entière et, bien souvent, à l’humanité comme telle. L’enseignement de la littérature prépare à nouer avec autrui des liens cosmopolites, et à les penser comme la condition sociale de notre espèce polymorphe.

Antoine Compagnon, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, a lui-même parlé à propos de sa conception de la littérature d’une «formule humaniste, désormais hors de tout conflit avec la religion et la science» (2007, 64). Quant à Tzvetan Todorov, le lyrisme qu’il privilégie dans La littérature en péril puise dans son enthousiasme face à cette affiliation sans frontières: «Ce que les romans nous donnent est, non un nouveau savoir, mais une nouvelle capacité de communication avec des êtres différents de nous […]. L’horizon ultime de cette expérience n’est pas la vérité mais l’amour, forme suprême du rapport humain» (2007, 77). Un humanisme à la française, faudrait-il préciser, dont la figure tutélaire serait Montaigne.

Aussi la disposition d’esprit dominante s’illustre-t-elle au mieux dans la capacité à se décentrer pour se mettre à la place d’autrui, dans une attitude d’empathie ou d’identification (voir Nussbaum, 2015). La littérature l’entraîne, parce qu’elle regorge de personnages fictionnels dont elle nous propose la compagnie (comme le défendait jadis Wayne C. Booth, en 1988) — ou d’affects inconnus dont elle nous suggère l’expérience. Les qualités éthiques en découlent: compréhension respectueuse des croyances d’autrui, tolérance.

Cet humanisme présente des accents divers: Yves Citton (2007) défend un humanisme critique, en ce sens que l’enseignement de la littérature lui paraît être un lieu où l’on peut tirer parti du polymorphisme radical de l’humanité — en imaginant collectivement des formes de vie alternatives ou inédites; Gérard Langlade (2001), du côté de la didactique, prône un humanisme multiculturel, si j’ose dire, où le rapport à la littérature développe l’aptitude des individus à évoluer dans des jeux de langage multiples et donc à s’intégrer dans des contextes sociaux très variés; Jean-Marie Schaeffer (1989), enfin, soutient que la littérature, entendue comme fiction, exploite et raffine des compétences mentales et interactionnelles propres à notre espèce (la simulation et la feintise ludique), inscrivant sa perspective dans un humanisme dynamique.

3.2. Un humanisme outillé par un anti-humanisme

Mais cette convergence contemporaine n’est pas sans soulever des difficultés. La plus redoutable peut-être découle de la tension, sensible actuellement dans les pratiques d’enseignement de la littérature — tant au niveau du secondaire que des hautes écoles et des universités —, entre ces aspirations humanistes et un outillage notionnel hérité de l’anti-humanisme des théories critiques des années 1960-1980 (auquel l’humanisme actuel réagit à tout le moins dans ses professions de foi). On apprend encore, dans les classes et les amphithéâtres, à distinguer l’auteur du narrateur, à repérer les champs lexicaux et les isotopies, à se méfier de l’illusion référentielle ou à privilégier la lucidité de la relecture sur la naïveté de la première lecture — tout en déclarant miser sur le plaisir de lire, la participation subjective, le partage des impressions de lecture et la valorisation de l’immersion fictionnelle.

Nombre de notions que nous utilisons aujourd’hui dans l’enseignement étaient jadis au service d’une autre conduite de vie associée à l’étude de la littérature. Nous mobilisons, à d’autres fins éducatives, des procédures interprétatives chargées de psychanalyse freudienne ou lacanienne ou de marxisme althussérien — bref, de l’espoir de voir advenir une révolution au moins culturelle. Certes, en mettant en sourdine leur dimension critique ou politique, nous sommes parvenus à les rendre transmissibles par une autorité enseignante; mais cette édulcoration ne les rend pas pour autant disponibles pour l’apprentissage d’autres dispositions d’esprit et d’autres qualités éthiques.

La transposition didactique des thèses de Picard sur la «lecture littéraire» en fournit un exemple éloquent. Dans un article publié voici quarante ans, Picard s’interrogeait sur les contenus d’enseignement: «comment continuer à accepter que la psychanalyse, la linguistique, le matérialisme dialectique et historique ne constituent pas les bases de la culture générale?» (1977, 48). Car la conduite de vie favorisée par la «lecture littéraire» était, selon lui, de dresser tout lecteur contre les «travestissements» de sa propre culture, contre la reproduction de l’ordre bourgeois encapsulée dans un rapport mystificateur à des textes littéraires le plus souvent eux aussi mystificateurs — à l’exception des rares spécimens de la modernité que Picard regroupait en un canon fréquentable:

La lecture aurait ainsi pour fonction en effet de procurer au sujet lisant «une épreuve de réalité» d’un type particulier, une expérience de socialisation privilégiée. La mise en crise du langage par le texte s’accompagnerait d’une mise en crise du sujet déterminé, interpellé, par l’idéologie dans le lecteur. La contradiction, produite par le procès de lecture et de production du sens lui-même, rendrait antagoniques les couples sujet assujetti («sujet» du Pouvoir) / sujet actif (sujet du verbe), immobilité / mouvement, consommateur / producteur, méconnaissance / connaissance, conservatisme / révolution. Le dépassement, toujours à recommencer, de ces contradictions, fournit le citoyen. (1977, 49)

Jean-Louis Dufays, avec le succès que l’on sait, a le plus activement contribué à transposer la théorie de Picard en une méthode de lecture à destination de l’enseignement. Il a lui-même précisé qu’il s’était «inspiré librement de son modèle théorique pour développer une conception cohérente de la didactique de la littérature» (2002, § 23). Il en a conservé notamment le postulat d’une distinction entre deux types de lecture caractérisées chacune par un rapport différent aux valeurs charriées par le texte:

[I]l s’agit de prendre au sérieux l’idée forte de Picard selon laquelle toute lecture est plurielle, et de penser la relation entre lecture «ordinaire» et «lecture littéraire» sur le mode du continuum plutôt que de la rupture: on admettra alors que toute lecture s’avère s’avère plus ou moins «ordinaire» et plus ou moins «littéraire» selon l’intensité avec laquelle elle met en tension des postures axiologiques opposées.

[…] Cette définition se doit d’aller de pair avec une pratique d’enseignement elle-même dialectique, axée sur différentes activités complémentaires, les unes relevant de la participation, les autres privilégiant la distanciation (réflexion sur le fait littéraire, transmission de connaissances littéraires utiles, développement de compétences interprétatives). (2002, § 35-36, je souligne)

Là où Picard faisait de la «lecture littéraire» une rupture salutaire vis-à-vis de la lecture spontanée, qu’il jugeait compromise idéologiquement, Dufays rétablit un «continuum». L’idéologie, même, n’existe plus dans la didactique que sous la forme de «valeurs» dont l’opposition n’est plus politique, mais méthodologique: la littérature, par définition, problématise l’ordre axiologique, si bien que l’accès à la dimension littéraire passe par la reconnaissance de cette tension esthétique constitutive entre des systèmes de croyances incompatibles.

L’outillage didactique hérite d’une conception intrinsèquement clivée de la culture, mais neutralise la hiérarchisation que dessinait Picard entre de «bonnes» et de «mauvaises» valeurs. La littérature éclaire dans ses formes propres les contradictions de toute communauté humaine, mais la «lecture littéraire» n’œuvre plus à la résolution de ces contradictions. La «distanciation» n’est plus un levier d’émancipation, c’est une compétence avant tout cognitive (repérer les formes) — dont les prolongements éthiques en une conduite de vie spécifique demeurent à clarifier:

Pour conclure provisoirement cette réflexion, nous voudrions souligner le fait que, dans la mesure où il veille à se situer constamment sur le double registre du game et du playing, de la participation et de la distanciation, l’enseignement de la lecture comporte un enjeu qui domine tous les autres: celui de développer chez l’homme la faculté de jouer. Comme le dit Picard: «Ce qu’on pourrait attendre d’une nouvelle pédagogie de la lecture, c’est avant tout la reconnaissance de son enjeu. On sublime ou on refoule: c’est le jeu (l’art) ou la névrose. Non seulement, par référence au jeu et à ses fonctions littéralement vitales, on aura la possibilité de donner une base solide à tant d’affirmations intuitives ou convenues concernant l’utilité et les bienfaits de la lecture, mais on écartera résolument toutes les fausses justifications moralisantes ou métaphysiques et, du même coup, le terrorisme simplificateur de la «distinction», qui en est parfois moins la dénonciation que l’envers.»

Ces déclarations situent bien l’esprit dans lequel seront présentées les propositions qui vont suivre: la lecture dont nous voudrions promouvoir l’enseignement n’est pas la maîtrise d’une culture de classe réservée aux élites, ni l’acquisition d’un savoir de type utilitaire, ni l’initiation à nous ne savons quelle conception étriquée de la vérité du texte;la lecture dont nous voudrions promouvoir l’enseignement n’est pas la maîtrise d’une culture de classe réservée aux élites, ni l’acquisition d’un savoir de type utilitaire, ni l’initiation à nous ne savons quelle conception étriquée de la vérité du texte; il s’agit bien plutôt d’un jeu, d’une «activité transitionnelle d’expérimentation simulée», qui se trouve aussi être un «art de faire» émancipateur (de Certeau) et la voie d’accès privilégiée à cette sapientia, à la fois savoir, sagesse et saveur, dont Roland Barthes faisait l’objet ultime de sa recherche. (Dufays et al., 2005, 161-162)

On aurait pu imaginer que la «lecture littéraire», ainsi proposée à l’enseignement, viserait à favoriser l’insertion des élèves dans une société multiculturelle dont ils auraient, tôt ou tard, à gérer les dilemmes moraux dans leur expérience la plus intime 12. Il s’agit pourtant d’autre chose. La conduite de vie à laquelle prépare la «lecture littéraire», dans ce cas, est celle d’un individu se jouant des différents systèmes de valeurs dans une distance au monde social qui est celle du sage contemplant avec gourmandise et mansuétude la diversité des passions humaines. Il reste donc, dans cette transposition de la «lecture littéraire», un héritage des années 1970: celui-là même que l’on trouve chez Barthes, si l’on arrête Picard sur le chemin de l’émancipation marxiste à ce moment d’apesanteur sociale où le critique ne se reconnaît plus dans aucune idéologie — où, libéré de toutes ses illusions (même celles du marxisme), il lévite en pleine béatitude, sur le mode stoïcien de l’ataraxie ou, japonais, du satori zen. L’argument libertaire se mue en argument «liquide» — pour reprendre le terme au sociologue Zygmunt Bauman (2006), lorsqu’il décrit la nouvelle forme qu’ont prise les liens sociaux dans la «seconde modernité»: fragiles, précaires, mouvants, toujours conditionnels.

3.3. Le chantier gigantesque d’un inventaire critique

La question qui se pose alors est à la fois simple, redoutable et difficilement soluble: si l’on ne vise plus à enseigner aux élèves à devenir des citoyens révolutionnaires, souhaite-t-on pour autant leur apprendre aujourd’hui à évoluer sans heurts dans cette «société liquide»? C’est sans doute là notre présent, mais est-ce aussi leur futur?

La gamme des éthiques éducatives passées suggère qu’il a existé plusieurs manières de justifier l’enseignement de la littérature et, plus précisément, l’attention méticuleuse aux textes qu’implique la microlecture. Ces arguments de jadis sont aujourd’hui devenus mineurs, mais ils n’ont pas pour autant disparu de notre horizon. L’argument rhétorique fait son retour dans certains plaidoyers pour l’écriture d’invention ou pour l’enseignement de l’argumentation. L’argument nationaliste affleure parfois lorsqu’il s’agit de promouvoir l’enseignement des littératures régionales. L’argument rationaliste prévaut dans les réflexions sur la dissertation littéraire. Et l’argument libertaire, comme on l’a vu, oriente la réhabilitation d’un certain humanisme du côté d’une «liquidité» des conduites individuelles.

Il y a d’autres pistes possibles. Et leur cartographie supposerait que l’on passe au crible d’une seule et unique interrogation l’ensemble des réflexions contemporaines: dans quelle communauté l’enseignement de la littérature vise-t-il à inscrire les élèves ou les étudiants? Une communauté culturelle de proximité (la région)? La communauté imaginée de la nation? Le cosmopolitisme de la francophonie, de l’Europe, de la mondialisation? Le collectivité humaine envisagée comme une espèce animale ou comme un destin façonnable? C’est un programme de recherche qui gagnerait à devenir collectif.

Quoi qu’il en soit, ces pistes nouvelles exigent que soient explicités sur plusieurs plans à la fois, puis soumis à un inventaire critique, l’ensemble des présupposés du passé. Il ne suffit pas de se réclamer de l’humanisme, quand on ne dispose pas de l’outillage indissociablement conceptuel et opératoire le plus apte à exercer la disposition d’esprit «humaniste» que l’on souhaite faire acquérir aux élèves face aux texte. Inversement, on ne peut manipuler sans scrupule la distinction entre auteur et narrateur, par exemple, quand on comprend qu’elle a visé, pour la Nouvelle Critique, à dissocier radicalement l’interprétation des textes de toute expérience vécue (celle de l’écrivain et celle des lecteurs) ou quand on s’aperçoit, comme Sylvie Patron (2009), qu’il n’y a pas de narrateur dans tous les textes littéraires.

«La» littérature n’existe plus. Et son enseignement nous met désormais devant la responsabilité impérieuse de clarifier les usages et les conduites de vie qui lui sont associées dans les classes, les règlements ou les institutions de formation (voir De Beaudrop, 2004; Aeby Daghé, 2010; Emery-Bruneau, 2014), les amphithéâtres, les colloques et les publications savantes, voire même chez les écrivains eux-mêmes, en vue d’entamer un débat de fond sur les justifications encore recevables de l’étude scolaire des textes jugés littéraires. La raison n’en est pas tant de répondre à des attaques — au gré de ce mouvement de balancier entre culture et spécialité qui fixe les effervescences successives depuis deux siècles — que de renouveler d’un seul tenant les pratiques d’enseignement, les questionnaires de la didactique et l’appareil conceptuel des études littéraires:

[À] mesure qu’on avance dans l’histoire, l’évolution sociale devient plus rapide; une époque ne ressemble pas à celle qui précède; chaque temps a sa physionomie. Des besoins nouveaux et de nouvelles idées surgissent sans cesse; pour pouvoir répondre aux changements incessants qui surviennent ainsi dans les opinions et dans les mœurs, il faut que l’éducation elle-même change, et, par conséquent, reste dans un état de malléabilité qui permette le changement. Or, le seul moyen de l’empêcher de tomber sous le joug de l’habitude et de dégénérer en automatisme machinal et immuable, c’est de la tenir perpétuellement en haleine par la réflexion. Quand l’éducateur se rend compte des méthodes qu’il emploie, de leur but et de leur raison d’être, il est en état de les juger et, par suite, il se tient prêt à les modifier s’il arrive à se convaincre que le but à poursuivre n’est plus le même ou que les moyens à employer doivent être différents. La réflexion est, par excellence, la force antagoniste de la routine, et la routine est l’obstacle aux progrès nécessaires. (Durkheim, 2003, 83)

Bibliographie

Abry, Emile, Charles Audic & Paul Crouzet (1912), Histoire illustrée de la littérature française. Précis méthodique, Paris et Toulouse, Didier et Privat.

Aeby Daghé, Sandrine (2010), «Quels gestes professionnels pour quelles activités scolaires? Lire et interpréter des textes littéraires», Repères, n° 42, p. 127-144.

Angenot, Marc (1989), 1889, un État du discours social, Montréal, éd. Balzac [réédité en libre accès, en ligne, par l’équipe Médias 19 en 2013].

Auerbach, Erich (2005 [1952]), «Philologie de la littérature mondiale», trad. D. Meur, in Où est la littérature mondiale?, C. Pradeau & T. Samoyault (dir.), Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, p. 25-37.

Baroni, Raphaël (2007), La Tension narrative: suspense, curiosité et surprise, Paris, Seuil.

Baroni, Raphaël (2017), Les Rouages de l’intrigue, Genève, Slatkine.

Barras, Ambroise, & Eric Eigenmann (dir.) (2006), Textes en performance, Genève, Métis Presses.

Barthes, Roland (2002 [1971]), «Réflexions sur un manuel», in Œuvres complètes, E. Marty (éd.), t. 3, Paris, Seuil, p. 945-951.

Barthes, Roland (2002 [1975]), «Littérature/enseignement (entretien avec André Petitjean)», in Œuvres complètes, E. Marty (éd.), t. 4, Paris, Seuil, p. 879-886.

Baumann, Zygmunt (2006), La Vie liquide, trad. C. Rosson, Rodez, Le Rouergue-Chambon.

Booth, Wayne C. (1988), The Company we Keep: an Ethics of Fiction, Berkeley, UCP.

Bourdieu, Pierre (1992), Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil.

Bronckart, Jean-Paul & Miren Itziar Plazaola Giger (1998), «La transposition didactique. Histoire et perspectives d'une problématique fondatrice», Pratiques, n° 97-98, p. 35-58.

Brooks, Peter (1984), Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative, New York, Kropf.

Caïra, Olivier (2011), Définir la fiction: du roman au jeu d’échecs, Paris, Éd. de l’EHESS.

Canvat, Karl (2016), «Manuels des origines, origines des manuels: L’enseignement de la littérature, de Batteux à Lanson», Le Français aujourd’hui, n° 194, p. 25-33.

Chartier, Roger (1991), «Préface» à D.F. McKenzie, La Bibliographie et la sociologie des textes, trad. M. Amfreville, Paris, Éd. du cercle de la Librairie.

Chartier, Roger (2005), Inscrire et effacer. Culture écrite et littérature (XIe-XVIIIe siècles), Paris, Gallimard et Seuil.

Chervel, André (2006), Histoire de l’enseignement du français du XVIIe au XXe siècle, Paris, Retz.

Chevallard, Yves (1985), La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné, Grenoble, La Pensée sauvage.

Citton, Yves (2007), Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires?, Paris, Amsterdam.

Citton, Yves (2010), Mythocraties: Storytelling et imaginaires de gauche, Paris, Éd. Amsterdam.

Compagnon, Antoine (2007), La Littérature, pour quoi faire?, Paris, Collège de France et Fayard.

Corbin, Alain (1982), Le Miasme et la jonquille. L’odorat et l’imaginaire social, XVIIIe-XIXe siècles, Paris, Aubier-Montaigne.

Coste, Florent (2017), Explore. Investigations littéraires, Paris, Questions théoriques.

Cottier, Charles (1896), Histoire abrégée de la littérature française, Lausanne, Bridel & Cie.

Damrosch, David (2003), What is World Literature?, Princeton University Press.

Damrosch, David (ed.) (2009), Teaching World Literature, New York, Modern Language Association.

David, Jérôme & Sébastien Graber (2013), «Didactique de la littérature et microlecture scolaire: le défi d’un sens pratique», in Didactique en construction, constructions des didactiques, J.-L. Dorier et al. (dir.), Bruxelles, De Boeck, p. 163-177.

De Beaudrap, Anne-Raymond (dir.) (2004), Images de la littérature et de son enseignement, Nantes, CNDP-CRDPP.

Denizot, Nathalie (2013), La scolarisation des genres littéraires (1802-2010), Bruxelles, Peter Lang.

Develay, Michel (1992), De l’apprentissage à l’enseignement, Paris, ESF.

Dubet, François & Danilo Martucelli (1998), Dans quelle Société vivons-nous?, Paris, Seuil.

Dufays, Jean-Louis (2002), «Les lectures littéraires: évolution et enjeux d’un concept», in Tréma, n° 19 [en ligne].

Dufays, Jean-Louis, Louis Gemenne & Dominique Ledur (2005), Pour une lecture littéraire. Histoire, théories, pistes pour la classe, Bruxelles, De Boeck, 2e édition.

Durkheim, Emile (2003 [1922]), Éducation et société, Paris, PUF, coll. «Quadrige».

Émery-Bruneau, Judith (2014), «La littérature au secondaire québécois: conceptions d’enseignants et pratiques déclarées en classe de français», in Lidil, n° 49, p. 71-91.

Febvre, Lucien (1953), Combats pour l’histoire, Paris, Colin.

Gabathuler, Chloé (2016), Apprécier la littérature, Rennes, PUR.

Glaudes, Pierre & Yves Reuter (1998), Le Personnage, Paris, PUF.

Hamon, Philippe (1972), «Pour un statut sémiologique du personnage», Littérature, vol. 6, n° 2, p. 86-110.

Hartog, François (2003), Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Paris, Seuil.

Houdart-Merot, Violaine (1998), La culture littéraire au lycée depuis 1880, Rennes, PUR et Adapt Éditions.

Jakobson, Roman (1963), «Linguistique et poétique», in Essais de linguistique générale, trad. N. Ruwet, Paris, Minuit, p. 209-248.

Jenny, Laurent (1990), La Parole singulière, Paris, Belin (rééd. 2009).

Jenny, Laurent (dir.) (2011), Le Style en acte. Vers une pragmatique du style, Genève, Métis Presses.

Jey, Martine (1998), La Littérature au lycée: invention d’une discipline, Metz, Université de Metz.

Jey, Martine (2000), «“Crise du français” et réforme de l’enseignement secondaire (1902-1914)», Études de linguistique appliquée, n° 118, p. 162-177.

Jey, Martine (2004), «Gustave Lanson: De l’histoire littéraire à une histoire sociale de la littérature», in Le Français aujourd’hui, n° 145, p. 15-22.

Kalifa, Dominique (1995), L’Encre et le sang: récits de crime et société à la Belle Époque, Paris, Fayard.

Kalifa, Dominique (2013), Les Bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, Paris, Seuil.

Lacoue-Labarthe, Philippe & Jean-Luc Nancy (1978), L’Absolu littéraire: théorie de la littérature du romantisme allemand, Paris, Seuil.

Lahire, Bernard (1998), L’Homme pluriel. Les ressorts de l’action, Paris, Nathan.

Langlade, Gérard (2001), «Et le sujet lecteur dans tout ça?», Enjeux, n°51-52, p. 53-61.

Langlade, Gérard (2006a), «Quelle théorie de la lecture littéraire?», in Une formation littéraire malgré tout, J.-L. Dumortier & M. Lebrun (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 17-20.

Langlade, Gérard (2006b), «L’activité “fictionnalisante” du lecteur», in Les Enseignements de la fiction, Modernités, B. Louichon & B. Laville (dir.), Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, p. 163-177.

Lanson, Gustave (1909), «La crise des méthodes dans l’enseignement du français», in L’enseignement du français, G. Lanson et al. (dir.), Paris, Imprimerie nationale, p. 1-24.

Lavocat, Françoise (2016), Fait et fiction — pour une frontière, Paris, Seuil.

Lyon-Caen, Judith & Dinah Ribard (2010), L’Historien et la littérature, Paris, La Découverte.

Macé, Marielle (2016), Styles. Critique de nos formes de vie, Paris, Gallimard.

Macé, Marielle (2017), Sidérer, considérer. Migrants en France, 2017, Lagrasse, Verdier.

Marin, Louis (1978), Le Récit est un piège, Paris, Minuit.

Martinand, Jean-Louis (1985), Connaître et transformer la matière, Bern, Peter Lang Verlag.

Menant, Sylvain (2002), «Littérature et enseignement: la réduction polymathique», Revue d’Histoire littéraire de la France, vol. 102, n° 3, p. 355-364.

Merlin-Kajman, Hélène (2016a), Lire dans la gueule du loup. Essai sur une zone à défendre, la littérature, Paris, Gallimard.

Merlin-Kajman, Hélène (2016b), L’Animal ensorcelé. Traumatismes, littérature, transitionnalité, Paris, Ithaque.

Nussbaum, Martha (2015), L’Art d’être juste: l’imagination littéraire et la vie publique, trad. S. Chavel, Paris, Flammarion.

Patron, Sylvie (2009), Le Narrateur. Introduction à la théorie narrative, Paris, Colin.

Picard, Michel (1977), «Pour la lecture littéraire», Littérature, n° 26, p. 42-50.

Poslaniec, Christian (1992), De la lecture à la littérature, Paris, Édition du Sorbier.

Putnam, Hilary (2004 [2002]), Fait/valeur, la fin d’un dogme, et autres essais, trad. M. Caverbière & J.-P. Cometti, Paris-Tel-Aviv, Editions de l’Eclat.

Petitjean, André (1998), «La transposition didactique en français». Pratiques, n° 97-98, p. 7-34.

Reuter, Yves (1992), «Enseigner la littérature?», Recherches, n° 16, p. 55-70.

Reuter, Yves (1998), «La gestion des valeurs dans la didactique de l’écriture», Spirales, n° 22, p. 201-213.

Reuter, Yves (2001), «La “prise en compte” des pratiques extrascolaires de lecture et d’écriture: problèmes et enjeux», Repères, vol. 23, n° 1, p. 9-31.

Revel, Jacques (2000), «Histoire vs. Mémoire en France aujourd'hui», French Politics, Culture and Society, vol. 18, n° 1, p. 1-12.

Rosenthal, Olivia & Lionel Ruffel (2010), «Introduction», Littérature, n° 160 («La littérature exposée. Les écritures contemporaines hors du livre»), p. 3-13.

Rouxel, Annie & Gérard Langlade (dir.) (2004), Le Sujet lecteur. Lecture subjective et enseignement de la littérature, Rennes, PUR.

Saillant, Francine, Mondher Kilani & Florence Graezer Bideau (dir.) (2011), Manifeste de Lausanne. Pour une anthropologie non hégémonique, Montréal, Liber.

Saint-Gelais Richard (2011), Fictions transfuges: la transfictionnalité et ses enjeux, Paris, Seuil.

Saint-Gérand, Jacques-Philippe (1989), «“La langue française est un coursier moins fougueux que rétif”: les considérations linguistiques et littéraires de la Chrestomathie française (Alexandre Vinet)», La Licorne, n° 16 [désormais en ligne].

Salmon, Christian (2007), Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, Paris, La Découverte.

Schaeffer, Jean-Marie (1999), Pourquoi la fiction?, Paris, Seuil.

Schaeffer, Jean-Marie (2011), Petite écologie des études littéraires. Pourquoi et comment étudier la littérature?, Vincennes, Éd. Thierry Marchaisse.

Schechner, Richard (2002), Performance studies, an introduction, London and New York, Routledge.

Schneuwly, Bernard (1995), «De l’utilité de la transposition didactique», in Didactique du français: état d’une discipline, J.-L. Chiss, J. David & Y. Reuter (dir.), Paris, Nathan, p. 47-62.

Tauveron, Catherine (dir.) (2002), Lire la littérature à l’école, Paris, Hatier.

Tauveron, Catherine (2003), «Des vertus homéopathiques de la littérature», Langages et pratiques, n° 31, 36-49.

Thévenot, Laurent (2006), L’Action au pluriel. Sociologie des régimes d’engagement, Paris, La Découverte.

Todorov, Tzvetan (dir.) (1965), Théorie de la littérature. Textes des formalistes russes, Paris, Seuil.

Todorov, Tzvetan (2007), La Littérature en péril, Paris, Flammarion.

Venayre, Sylvain (2002), La Gloire de l’aventure. Genèse d’une mystique moderne, 1850-1940, Paris, Aubier.

Verret, Michel (1975), Le Temps des études, 2 vol., Paris, Honoré Champion.

Vinet, Alexandre (1833 [1829]), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français, t. 1, Bâle, Neukirch.

Weber, Max (2000 [1915]), Confucianisme et taoïsme, trad. C. Colliot-Thélène & J.-P. Grossein, Paris, Gallimard.

C’est ce qu’on appelle en didactique le processus de transposition (voir Verret, 1975; Chevallard, 1985; Martinand, 1985, sur les «pratiques sociales de référence»; Schneuwly, 1995; Bronckart et Plazaola Giger, 1998; et, pour la littérature: Poslaniec, 1992, 164-165; Petitjean, 1998; Denizot, 2013; Gabathuler, 2016, 69-95).

La taille de ce groupe varie selon les théories littéraires. Il englobe souvent, dans sa plus grande amplitude, une époque; dans son amplitude intermédiaire, un groupe historiquement situé (le romantisme allemand, pour Lacoue-Labarthe et Nancy, 1978; ou Schaeffer, 2011; le formalisme russe pour Todorov, 1965); et dans son amplitude la plus fine, l’espace intime d’un dialogue «transitionnel» (Merlin-Kajman, 2016a et 2016b). En didactique, ce groupe oscille entre une génération d’élèves, un degré spécifique de scolarité, la classe comme telle — et l’élève singulier (dont les goûts personnels devraient être accueillis ou préservés par l’école: voir le paradigme du «sujet lecteur», notamment Rouxel et Langlade, 2004).

Yves Reuter (1992, 57), dans le champ de la didactique, s’en réjouissait déjà: «il me semble que la référence aux thèses relativistes quant à la littérature (i.e. la littérature est une construction historique) est la plus opératoire».

Il explique par exemple la réhabilitation récente de préoccupations politiques dans les théories de la littérature: il s’agit en effet d’y défendre explicitement certains usages critiques de la littérature, où la critique s’entend désormais comme le diagnostic et l’antidote du néolibéralisme, et un rempart contre le storytelling, la novlangue contemporaine ou la violence des catégories appliquées aux migrants (voir p. ex. Salmon, 2007; Citton, 2010; Coste, 2017; Macé, 2017).

Develay (1992) avait pourtant suggéré des pistes prometteuses il y a vingt-cinq ans, en évoquant le rapport aux valeurs de tout processus de transposition sous le nom d’«axiologisation», et en distinguant la didactique exclusivement focalisée sur les savoirs et le didactique, intégrant de surcroît les questions éthiques liées à l’enseignement. Aujourd’hui, lorsqu’on parle d’«axiologisation», on désigne toutefois davantage le rapport aux valeurs charriées par les textes littéraires, et les opérations par lesquelles les élèves s’y confrontent (voir Reuter, 1998; Glaudes et Reuter, 1998, 63-64; ou Langlade, 2006a, 2006b).

Une remarque d’Yves Reuter sur une proposition de Bernard Schneuwly et Joaquim Dolz résume bien, dans le domaine connexe des réflexions sur l’enseignement du français, ce double rapport de la didactique à la norme éthique: embarrassé, d’un côté, et implicite, de l’autre. Alors que Schneuwly et Dolz (1997, 35-36) ont défendu une didactisation du genre oral du débat dont les formes seraient «moins “belliqueuses ”» que celles qui prévalent à la télévision, engageant implicitement un idéal éducatif de la coopération argumentée (donc démocratique), Reuter (2001, 14-15) s’est inquiété de leur «attitude normative, reposant sur un modèle socio-culturel du débat sans doute loin d’être partagé». Ce «partage» est la pierre d’achoppement de l’objectivité didactique, lorsqu’on envisage la science comme le plus pur reflet du monde.

Sur l’enchevêtrement des faits et des valeurs, et les contraintes d’une objectivité «post-kantienne», voir Hilary Putnam (2004).

Les esprits sont en effet très échauffés, en ce moment: rappelons-nous la réaction spontanée, unanime, viscérale, des enseignants et des chercheurs en littérature après la déclaration de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, à propos de