La bande dessinée – forme considérée autrefois comme vulgaire – suscite aujourd’hui un vif intérêt au sein des études littéraires. Comme tout le monde, je suis étonnée par cette explosion en dépit du fait que, par le passé, j'ai rédigé un rapport au Département d’anglais pour défendre vigoureusement l’idée que nous ne devrions pas oublier cette forme narrative innovante. Cependant, s’il y a un essor de la bande dessinée, il s’accompagne aussi de confusions catégorielles et terminologiques.

- n°1 Justifier l’enseignement de la littérature

- n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes

- n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature

- n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature

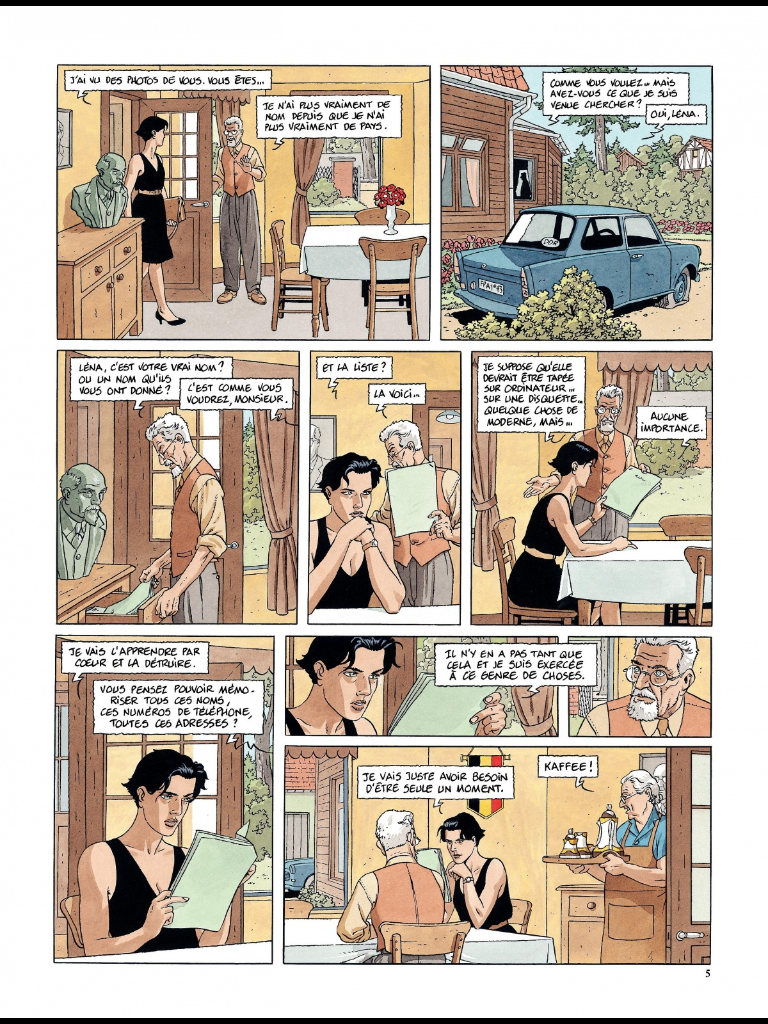

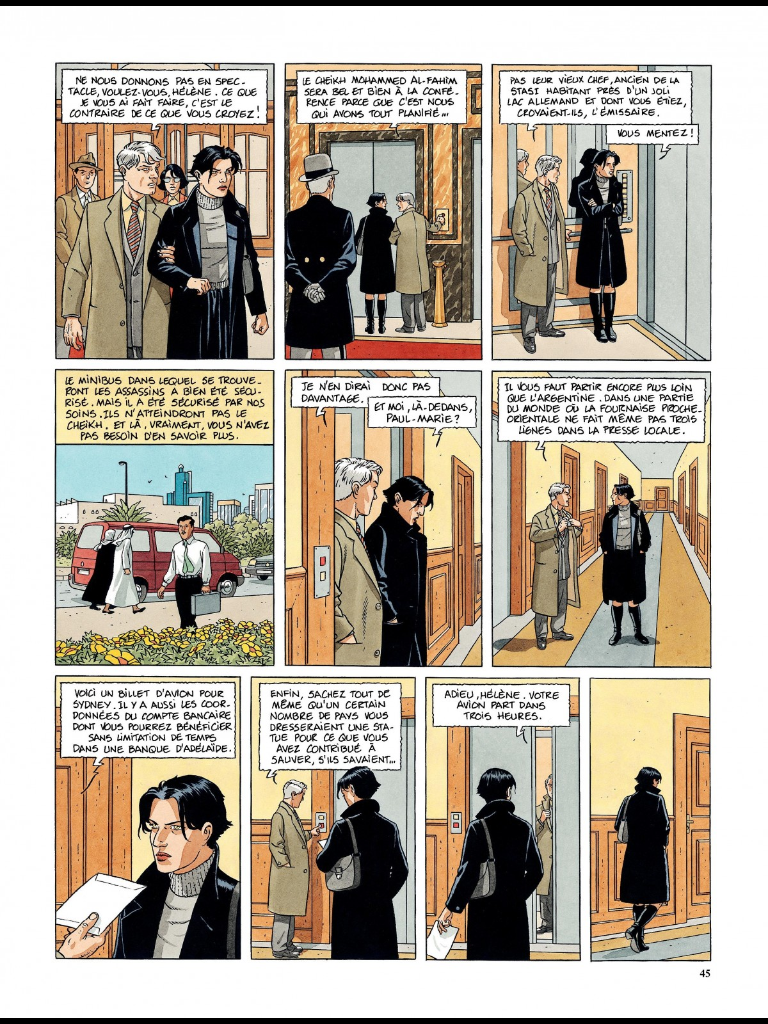

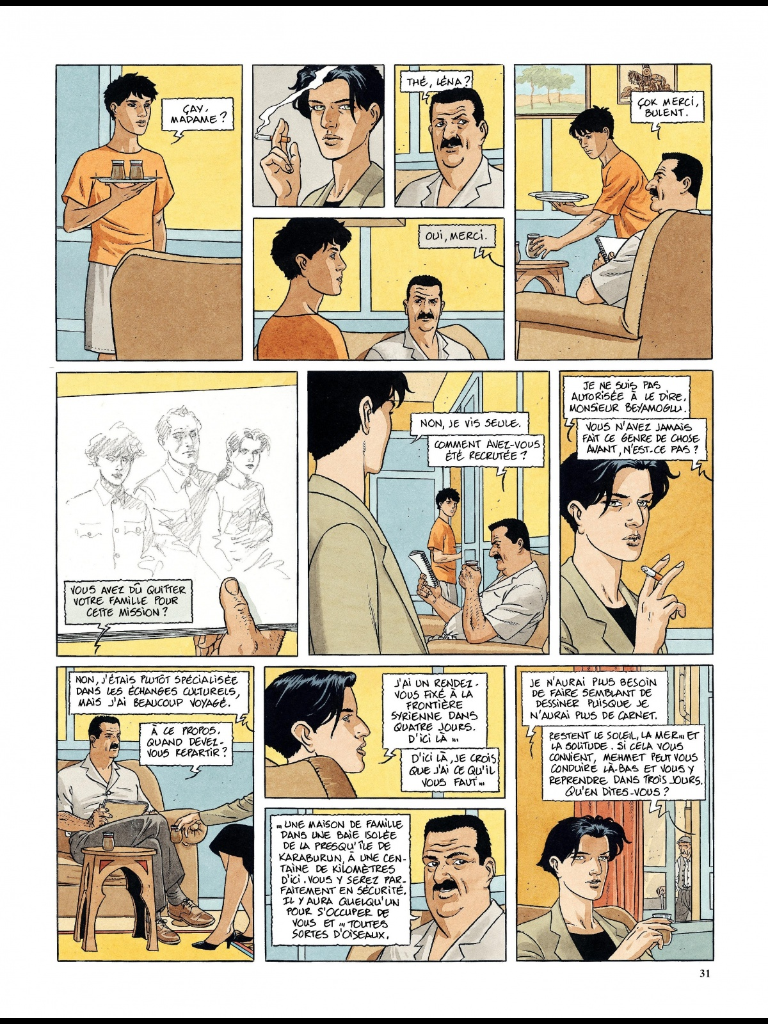

- n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée

- n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives

- n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image

- Sylviane Ahr - Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature

- Bertrand Daunay - Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"

- Judith Émery-Bruneau - D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature

- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufays, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande

- La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins

Articles récents

- Vanessa Depallens et Sonya Florey - Enseigner avec la narratologie aujourd’hui ? Retour sur quelques expériences d’enseignement dans divers degrés scolaires en Suisse romande

- Claire Detcheverry - La narratologie transmédiale pour la lecture d’albums jeunesse au primaire

- Sandrine Aeby Daghé & Glaís Sales Cordeiro - Le système récit-personnages: un outil conceptuel pour penser l’enseignement de la compréhension en lecture

- Marie Béguin & Sonya Florey - Renouer avec la passion du récit avec (ou malgré) le schéma narratif au secondaire I

- Vanessa Depallens - Écrire un récit «réussi»: une des finalités de l’école obligatoire vaudoise. Le cas de la description

La bande dessinée est-elle de la littérature ? Lire les récits graphiques

La bande dessinée est-elle de la littérature ? Lire les récits graphiques

Cet article de Hillary Chute, publié en 2008 dans la revue de la Modern Language Association of America 1, a marqué un tournant dans les rapports entre bande dessinée et études littéraires sur le nouveau continent. Chute propose non seulement une définition de ce média, en insistant sur les spécificités sémiotiques de cette forme d’expression plurimodale, mais elle propose également de retracer brièvement son histoire et de réfléchir sur la littérarité de ce qu’elle rebaptise le « récit graphique », en s’attardant notamment sur les œuvres d’Art Spiegelman et de Joe Sacco. Nous sommes reconnaissants à Hillary Chute et à l’éditeur de nous avoir autorisés à republier cet article, qui a été traduit par Raphaël Baroni et Sébastien Graber.

La bande dessinée – forme considérée autrefois comme vulgaire – suscite aujourd’hui un vif intérêt au sein des études littéraires. Comme tout le monde, je suis étonnée par cette explosion en dépit du fait que, par le passé, j'ai rédigé un rapport au Département d’anglais pour défendre vigoureusement l’idée que nous ne devrions pas oublier cette forme narrative innovante. Cependant, s’il y a un essor de la bande dessinée, il s’accompagne aussi de confusions catégorielles et terminologiques. Pour ceux qui adoptent le point de vue des études littéraires, la manœuvre est évidente: soit on justifie l’intérêt de la bande dessinée en s’appuyant sur une défense de la culture populaire, soit on la rattache à la riche tradition des recherches sur les rapports entre textes et images, qui nous renvoie aux manuscrits enluminés du Moyen Âge. Mais la bande dessinée pose des problèmes que nous essayons encore de résoudre ; le terme n’entre pas facilement dans notre grammaire et la nomenclature qui l’entoure reste compliquée et controversée2. Le domaine des études littéraires n'a pas encore saisi les contours de cet objet fuyant, ni défini clairement son projet le concernant. Pour explorer les bandes dessinées contemporaines, nous devons dépasser certaines classifications antérieures : nous devons réexaminer les catégories de fiction, de narration et d’historicité. Les bourses d'études consacrées aux bandes dessinées – et plus particulièrement à ce que j'appelle les récits graphiques – sont en augmentation dans les sciences humaines. La bande dessinée peut être définie comme une forme hybride combinant des mots et des images, dans laquelle deux cheminements narratifs, l'un verbal et l'autre visuel, construisent une temporalité à l’intérieur d’un espace. La bande dessinée progresse temporellement en cheminant dans l'espace de la page, en s’appuyant sur une alternance de présences et d’absences, les cases saturées d’informations (aussi appelées vignettes ou cadres) alternant avec les gouttières (des espaces vides entre les cases). Extrêmement structurée dans sa construction narrative, la bande dessinée ne se contente pas de mélanger le visuel et le verbal – ni même d'illustrer l'un par l'autre – mais elle est plutôt encline à présenter les deux éléments de manière asynchrone : un lecteur de bande dessinée ne remplit pas seulement les blancs entre les cases, mais il opère aussi des allers-retours entre lecture et recherche visuelle du sens. Dans cet article, je traiterai la bande dessinée (comics) comme un média3, et non comme un genre populaire, telle qu’on l’entend habituellement4. Par ailleurs, je conclurai en attirant l’attention sur un genre particulièrement prégnant au sein de ce domaine : la bande dessinée non fictionnelle.

Je m’intéresserai particulièrement à la manière dont la bande dessinée met en jeu le problème de la représentation de l'histoire, car mon propre travail s'est concentré sur ce que cette forme rendait possible pour le récit non fictionnel, en particulier du fait de sa capacité de juxtaposer spatialement sur la page (et de faire se superposer) des moments passés, présents et futurs. Je m'intéresserai aussi à la manière dont la bande dessinée élargit les modes d'expression de soi et de l’histoire, tout en s'inscrivant dans la culture populaire5. Comment les bandes dessinées contemporaines s’y prennent-elles pour raconter des histoires collectives épouvantables ? Pourquoi les artistes féminines brouillent-elles la distinction entre histoires « privées » et histoires « publiques » ? L'impact esthétique et narratif des bandes dessinées à dimension historique est un élément central de MetaMaus, un livre d'Art Spiegelman à l'édition duquel je participe actuellement6 et qui portera sur les treize années qu'a duré le processus de fabrication de son livre, Maus : l'histoire d'un survivant, qui a été couronné par le prix Pulitzer.

Tour d’horizon

À l’heure actuelle7, trois revues scientifiques ont consacré des numéros spéciaux au récit graphique. Art Spiegelman a récemment donné un séminaire à l'Université de Columbia intitulé « Bandes dessinées : entrer dans le canon », et la Norton Anthology of Postmodern American Fiction intègre depuis peu des bandes dessinées. En dehors du monde académique, le récit graphique occupe l'avant-scène de la critique littéraire et des conversations culturelles : le magazine Time, baromètre du grand public, a nommé comme meilleur livre de 2006 le récit graphique d'Alison Bechdel : Fun Home. A Family Tragicomic. La même année, la maison d’édition Houghton Mifflin, qui publie The Best American Series, inaugurait le premier volume du Best American Comics. On pouvait même lire, en juillet 2004, dans un article de couverture du New York Times Magazine, que cette « nouvelle forme littéraire » rejoint « ce que le roman était autrefois – une forme accessible, vernaculaire [et] ayant un attrait massif » (McGrath 2004 : 24).

Le terme de roman graphique est un terme beaucoup plus commun et facilement identifiable que celui de récit graphique8. Mais ce qui était à l’origine un terme marketing doit aujourd’hui être replacé dans son contexte historique, celui de la seconde moitié du XXe siècle. L'impulsion est venue en partie d’une communauté éditoriale très active issue du milieu underground, qui souhaitait produire des œuvres liées au média de la bande dessinée, mais possédant un impact plus important : le premier usage public attesté de cette expression, par Richard Kyle, apparaît dans un bulletin de 1964 distribué aux membres de l'Amateur Press Association, et le terme fut ensuite emprunté par Bill Spicer dans son fanzine Graphic Story World. Beaucoup pensent que Will Eisneraurait inventé le terme parce qu'il l'a utilisé dans un contexte plus commercial, pour vendre à des éditeurs A Contract with God (1978). Composé d'une série de quatre histoires sérieuses, liées entre elles et racontant les conditions de vie sordides et les désirs d'assimilation de migrants vivant dans un immeuble du Bronx dans les années 1930, A Contract with God fut le premier livre commercialisé en tant que « roman graphique9 ».

Des dizaines d'années plus tard, on retrouve des sections « roman graphique » dans de nombreuses librairies. Pourtant, ce terme semble souvent impropre pour désigner les objets rangés dans ces rayons. De nombreuses œuvres fascinantes regroupées sous cette étiquette – y compris Maus de Spiegelman, qui a contribué à populariser le terme – ne sont pas du tout des romans : ce sont de riches œuvres non fictionnelles, ce qui explique l’accent que je mettrai ici sur le terme plus large de récit. En effet, cette forme remet en question l’idée reçue qui voudrait que, par défaut, le dessin en tant que système serait intrinsèquement plus fictionnel que la prose. Elle donne aussi une nouvelle image de ce que nous considérons comme de la fiction ou de la non-fiction. Dans ce que nous désignons par récit graphique, la longueur substantielle à laquelle faisait référence le terme roman peut être préservée, mais cette expression plus neutre suppose l’existence d'autres modes que celui de la fiction. Un récit graphique est un ouvrage de la longueur d'un livre qui se rattache au média de la bande dessinée10.

Il existe de nombreux formats pour la bande dessinée qui sont tous porteurs d'un bagage culturel unique. Aux Ėtats-Unis11, le comic strip a émergé avant le début du XXe siècle et possède une extension qui varie de moins d'une page à plusieurs pages ou même davantage. Il s'agit d’une séquence qui forme une unité minimale et s’apparente à ce que l’on pourrait désigner comme une histoire courte. Le comic book, qui a vu le jour dans les années 1930, compte généralement trente-deux pages et se présente soit comme un recueil de comic strips, soit comme une histoire continue, souvent sous la forme d’un épisode qui se rattache à une série12. La bande dessinée se décline ainsi en toutes sortes de formats et dans différents contextes sériels, des strips quotidiens ou hebdomadaires aux comic books publiés mensuellement, en passant par les personnages sériels représentés dans tous ces formats. J’ai soutenu ailleurs que la planche de bande dessinée est elle-même un matériau dans lequel s’inscrit une forme de sérialité. En effet, il s’agit d’une architecture narrative fondée sur l'établissement d’intervalles réguliers au sein de l'espace et sur des déviations de cette régularité. Formellement, la bande dessinée diffère du dessin animé (en anglais : cartoon), car ces derniers présentent une succession d’images formées d’une seule case. Alors que ces deux formes utilisent souvent des dispositifs visuels et verbaux similaires, les bandes dessinées, qui se déploient généralement sur plusieurs cases, ont une dynamique narrative qui diffère des dessins animés. Pourtant, les auteurs de bandes dessinées sont encore couramment appelés en anglais cartoonists. Cela s’explique par le fait que la définition historique du cartoon trouve une résonnance chez des auteurs impliqués dans la reproduction de masse d’images dessinées – un aspect de cette forme qui empêche la bande dessinée d'être rattachée aux « beaux-arts ». Cartoon vient du mot italien cartone, qui signifie carton, et désigne un support pour une image ou un motif destiné historiquement à être transféré sur des tapisseries ou des fresques (Harrison 1981 ; Janson 1991 ; Harvey 2001 ; 2005). Pourtant, comme le souligne Randall Harrison, « avec l'arrivée de l’imprimerie, le "cartoon" a pris un autre sens. Il s’agissait d’une esquisse qui pouvait être reproduite en série. C'était une image qui pouvait être largement diffusée13 » (1981 : 16).

Mais comment définir la forme de la bande dessinée, quelles sont ses propriétés, son extension et ses capacités expressives ? Les amateurs de bandes dessinées pourraient en fait dire, comme l'a fait le juge Potter Stewart au sujet de la pornographie : il suffit d’en voir pour savoir ce que c’en est14. La bande dessinée est une forme créative en perpétuelle évolution, toujours soumise aux contraintes des formats imposés par des entreprises commerciales, contrairement au livre d'artiste, qui a connu une histoire parallèle au cours du XXe siècle15. Une partie de la critique s’est occupée de ce que Scott McCloud a appelé les « descriptions fonctionnelles » de la bande dessinée et, dans la plupart des cas, ces travaux négligent joyeusement les méthodologies institutionnelles les mieux établies. Understanding Comics de McCloud (1993a), le premier livre à théoriser la bande dessinée à travers sa propre forme médiatique, en propose une définition délibérément large et provisoire16. Son analyse de la forme intègre, mais sans s'y limiter, le contexte des supports imprimés, paramètre que de nombreux praticiens et critiques considèrent comme essentiel (p. ex. Kunzle 1973 ; Dowd & Reinert 2004).

McCloud définit la bande dessinée comme des « images picturales et autres, volontairement juxtaposées en séquences, destinées à transmettre des informations et / ou à provoquer une réaction esthétique chez le lecteur17 » (2007 : 17). McCloud ajoute qu’avant sa projection, la pellicule d'un film « s’apparente à une bande dessinée observée au ralenti » (1999 : 5). Cet accent mis sur la séquence permet à McCloud de rattacher à la préhistoire de ce média des manuscrits d'images précolombiennes, la tapisserie de Bayeux et les Tortures de Saint-Erasme (1460), parmi d'autres antécédents culturels tout aussi improbables. En 2001, Robert Harvey a rejeté la conception de McCloud selon laquelle les bandes dessinées n'auraient pas besoin de contenir des mots pour être identifiées en tant que telles. C’est le cas également de Smolderen (2007), qui réfute l’idée que la séquence serait la propriété définitoire de la bande dessinée en analysant un « effet d'essaimage » à partir d’images uniques tirées de Bibles illustrées, de Bosch et de Brueghel, ainsi que de livres pour enfants. Harvey soulève quant à lui cette objection : « il me semble que la caractéristique essentielle de la bande dessinée – ce qui la distingue des autres types de récits picturaux – est l'incorporation de contenu verbal. […] Et l'histoire de la bande dessinée me semble mieux soutenir ma thèse que la sienne » (2001 : 75-76). Selon Harvey, l’histoire de la bande dessinée remonterait au XVIIIe siècle et débuterait dans les images produites par Hogarth, Gillray, Rowlandson et Goya (voir aussi Katz 2006 et Sabin 1993).

Les positions de McCloud et Harvey ne sont pas aussi contradictoires qu’on pourrait le penser. La bande dessinée dépend toujours de la manière dont la temporalité peut être construite en empruntant des chemins complexes, et souvent non linéaires, à travers l'espace de la page ; pour l'essentiel, cette forme s’appuie à la fois sur des mots et des images, bien que ce ne soit pas toujours nécessaire. Comme le suggère Spiegelman, les œuvres en bande dessinée « chorégraphient et donnent forme au temps » (2005 : 4). Et bien que cette fonction puisse être remplie par de nombreuses formes d’expression, c'est dans la manière spécifique dont la bande dessinée accomplit cette opération que l'on peut trouver ce qui constitue souvent l’aspect formel le plus intéressant de ce média. McCloud désigne les cases comme « l’élément iconique le plus important » de la bande dessinée (2007 : 106), car elles nous indiquent, de manière très générale, « que nous sommes face à une division de l’espace et du temps » (2007 : 107) et sont à la base de la grammaire de la bande dessinée. En effet, ainsi que l’affirme McCloud, les cases « fragmentent à la fois l’espace et le temps, proposant un rythme haché des instants qui ne sont pas enchaînés » (2007 : 75). Par cette succession de cases en alternance avec des espaces vides, une page de bande dessinée offre une riche carte temporelle, configurée autant par ce qui est dessiné que par ce qui ne l'est pas ; ce média est très conscient de l'artificialité de ses frontières sélectives, qui organisent la planche sous la forme d’un diagramme de moments encapsulés. McCloud soutient que l'espace vide, appelé la gouttière, « recèle beaucoup du mystère et de la magie qui sont au cœur de la bande dessinée » (2007 : 74), et il ajoute que « ce qui se situe entre les cases constitue le seul élément de la bande dessinée qui ne peut pas être imité par un autre média » (1993b : 13).

À travers les travaux de ces chercheurs et critiques, une histoire de la bande dessinée est en train de se constituer et de faire émerger une riche tradition liée à l’histoire des formes, nourrissant ainsi un engouement contemporain pour la narration graphique. La brève histoire que je retracerai dans ces lignes fait référence à plusieurs personnages et événements clés – j’évoquerai ici le contexte des œuvres américaines, mais sans mettre l’accent sur le développement de l’industrie de la bande dessinée commerciale, qui est dominée par deux éditeurs, Marvel et DC, spécialisés dans les histoires de superhéros. Même si McCloud et Harvey sont en désaccord, ils affirment l’un comme l’autre l'importance de Hogarth pour la bande dessinée (McCloud 2007 : 24 ; Harvey 2001 : 77). Dans Modern Fiction Studies, Marianne DeKoven et moi-même avons affirmé à propos d’une œuvre comme La Carrière d’une prostituée –comme dans une bande dessinée, cette œuvre représente des moments ponctuels encadrés qui s’inscrivent dans la progression d’un récit– que l’on peut « comprendre l'influence de Hogarth en lisant son œuvre comme une extension de l’ut pictura poesis, qui fait passer cette dernière de la poésie au genre du roman moderne. Il a introduit une structure séquentielle et romanesque dans une forme picturale » (2006 : 769). Plus tard, au XIXe siècle, Rodolphe Töpffer (1799-1846) – un enseignant suisse considéré comme l'inventeur de la bande dessinée moderne – établit les conventions de cette forme narrative, qu'il définit comme un « langage pictural18 » et qu’il décrit comme un style concis reposant sur l’apparition du cadre des cases dans la page ; il ajoute qu’il se fonde sur deux formes préexistantes : le roman et les histoires en estampe de Hogarth (Kunzle 1990 ; Willems 2007). En 1832, faisant l'éloge de l'œuvre de Töpffer, Goethe vante le potentiel pour la culture de masse de ce qui finira par être baptisé« romans en estampes19 ».

Même dans cette incarnation précoce, la bande dessinée était considérée comme une forme d'art antiélitiste. Néanmoins, les comic strips américains se sont distingués des formes européennes antérieures –lesquelles n'ont jamais été produites en masse de la même manière– par leur usage de personnages récurrents et leur publication dans des journaux à grande diffusion (cf. Gordon 1998). Il est communément admis qu'en Amérique, la bande dessinée a été inventée en 1895 – l’année même où les frères Lumière inventaient le film narratif à Paris – dans le journal de Joseph Pulitzer, le New York World, avec The Yellow Kid de Richard Fenton Outcault, qui mettait en scène des migrants urbains de cette époque, ainsi qu'un enfant attachant et odieux habitant un immeuble de l’East Side20. Pulitzer s'est rapidement rendu compte que la bande dessinée était un moyen d’augmenter la diffusion de son journal. La lutte qui s’ensuivit dans la presse à sensations entre William Randolph Hearst et Pulitzer au sujet du Yellow Kid aurait donné naissance au terme yellow journalism21, et trouverait son origine dans la couleur caractéristique de la robe de chambre du gamin.

Contrairement à la littérature moderniste, qui s'est développée à peu près à la même époque, le média de la bande dessinée a été marqué dès le début par son statut de marchandise. Cependant, on ignore encore souvent le fait que la bande dessinée des premières décennies du XXe siècle était à la fois un produit de la culture de masse et une forme qui influençait et était influencée par les pratiques de l'avant-garde, notamment celles se rattachant au dadaïsme et au surréalisme (Gopnik et Varnedoe 1990 ; Inge 1990). On ignore aussi souvent le fait qu'à la fin des années 1930, alors que les comic books commençaient leur ascension, portés par les épaules de Superman, les premiers récits graphiques modernes, appelés « romans sans paroles », avaient déjà fait leur apparition : il s’agissait d’œuvres gravées sur bois au rendu magnifique – dans certains cas vendues comme des romans classiques – qui servaient presque entièrement un agenda socialiste et incorporaient des pratiques expérimentales largement associées au modernisme littéraire (Joseph 2003). Ces « romans sans paroles », en dépit de leur désignation, comprenaient souvent du texte, mais pas sous la forme de cartouches ou de bulles (Beronä 2001 ; voir aussi Cohen 1977). Bien que ces œuvres n'aient pas toujours été associées à l'histoire de la bande dessinée, certains chercheurs ont commencé à les inclure dans le développement du récit graphique, ce qui leur a permis de montrer comment ce média, au début de son histoire moderne, a pu inclure des expérimentations formelles sans perdre son attrait pour la consommation de masse, ce qui représente un développement crucial pour l'impact de la forme actuelle22. En montrant les tensions entre, d'une part, une production éditoriale de masse et des pratiques artisanales, et, d'autre part, entre convention et expérimentation, ces œuvres montrent comment les premières versions des récits graphiques ont pu répondre aux enjeux de la culture contemporaine tout en anticipant l’émergence de genres marqués par un mélange entre la culture élitiste et populaire, que l'on identifie comme typiques de la littérature contemporaine23.

Dans les années 1950, 1960 et 1970, les bandes dessinées reflètent les bouleversements que l’on observe durant ces décennies dans la culture américaine, souvent en lien avec la Deuxième Guerre mondiale : elles créent un point de jonction entre la culture populaire américaine de masse et les expérimentations que l’on trouve dans les modernismes littéraires et artistiques. Fondée par le caricaturiste Harvey Kurtzman en 1952, la revue Mad Comics: Humor in a Jugular Vein (qui deviendra plus tard le magazine MAD) se présentait comme un comic book sérieusement autoréflexif et profondément préoccupé par l'esthétique de la bande dessinée. Avec Mad, Kurtzman établissait le projet d’une bande dessinée servant de critique pour les valeurs américaines dominantes, en particulier celles véhiculées par les médias, et pour cette raison, ce magazine a constitué une source d’inspiration pour la bande dessinée underground (souvent appelée comix) qui se développera à la fin des années 1960 et au début des années 1970.

Comme la littérature des années 1960, la bande dessinée de cette période est dominée par des oppositions. Les dernières années de la décennie sont marquées par la révolution des comix undergrounds, ce mouvement revendiquant explicitement son rattachement à l’avant-garde. En réaction aux codes de la censure, qui étouffaient l'industrie mainstream, la bande dessinée underground est devenue un support culturel influent, à la fois frappant et déstabilisant, parce qu'il se fondait sur la transgression des tabous. Rejetant les grands éditeurs, les représentants de la scène underground auto-publiaient des œuvres qui expérimentaient, hors des contraintes commerciales, les capacités formelles de la bande dessinée. C'est de cette culture que sont issus les récits graphiques les plus durables : des œuvres sérieuses et imaginatives explorant les réalités sociales et politiques en repoussant les limites d'un média historiquement inscrit dans la culture de masse. L'autobiographie, sans doute le mode dominant des récits graphiques actuels, a d'abord pris son essor dans cette culture underground.

Spiegelman en est l’exemple éloquent. Ses bandes dessinées expérimentales et ses récits autobiographiques, qui incluent le prototype que constitue Maus, ainsi que ses deux magazines Arcade (1975-1976) et RAW (1980-1991), transposent l’esthétique antinarrative de l'avant-garde dans le média populaire, et même populiste, qu’est la bande dessinée. À l’origine, Spiegelman détournait les attentes du public liées au développement de l’histoire, en travaillant à se démarquer des bandes dessinées de «divertissement». Plus tard, dans le magazine RAW, où Maus a été publié pour la première fois sous la forme d’une série, il a élargi cette pratique.À travers ces expérimentations, nous voyons que l’énonciation historique se construit de manière éclatée, à travers des espaces paradoxaux et des temporalités mouvantes : la bande dessinée – en tant que forme qui s'appuie sur l'espace pour représenter le temps – apparaît alors structurellement équipée pour remettre en question les modes dominants de la narration et de l’historiographie.

Maus, qui a remporté un prix Pulitzer « spécial » et qui a fait découvrir la sophistication de la bande dessinée au monde académique, dépeint les Juifs comme des souris et les Allemands comme des chats. Ce récit raconte, en faisant des allers-retours entre la Pologne de la Seconde Guerre mondiale et le New York des années 1970 et 1980, l'histoire d'un auteur de bande dessinée, nommé Art Spiegelman et de son père, Vladek, un survivant de l'Holocauste. Maus a été largement commenté24. C'est une histoire captivante, un portrait émouvant d'une famille imparfaite. C'est aussi une œuvre dont la complexité esthétique et politique est liée aux spécificités de la bande dessinée. Marianne Hirsch souligne des aspects de l’œuvre de Spiegelman que l’on pourrait généraliser de manière à éclairer les potentialités du récit graphique. Selon elle, l'utilisation par Spiegelman de photographies dans un texte dessiné à la main

fait émerger non seulement la question de savoir comment, quarante ans après la sentence d'Adorno, l'Holocauste peut être représenté, mais aussi comment différents médias – la bande dessinée, la photographie, le récit, le témoignage – peuvent interagir les uns avec les autres pour produire un texte plus perméable et multiple, capable de refonder le problème de la représentation de l’Holocauste et de supprimer définitivement la séparation nette entre les domaines du documentaire et de l’esthétique. (1992-1993 : 11)

Spiegelman s'est battu publiquement, et avec succès, contre le New York Times pour faire passer son livre du classement des best-sellers appartenant au genre de la fiction à celui des œuvres non fictionnelles. En faisant s’entrechoquer dans la bande dessinée des couches narratives asynchrones ou concurrentes, il crée un niveau intense d'autoréflexivité (voir fig. 1). De plus, dans le récit graphique, le corps de l’auteur demeure présent dans le texte à travers le geste de la main visible dans le dessin25. Cette absence de transparence inscrit le récit déployé à la surface de la page dans le registre de la subjectivité, ce qui permet aux œuvres de bande dessinée d'être productivement conscientes de la façon dont elles «matérialisent» l'histoire – ce terme frappant étant utilisé par Spiegelman (Brown 1988 : 98). Concernant la place occupée par Maus dans la recherche académique, lors d’une interview donnée en 2003, Marianne Hirsch a affirmé que « dans le monde universitaire... c'est plus qu'une acceptation. Tout le monde se précipite pour écrire sur Maus » (2005).

Contextes

L'étude d'un texte de référence tel que Maus est en train de donner naissance à un domaine de recherche dont l’objectif est d’étudier plus largement le potentiel de cette forme d’expression. Dans un commentaire à propos de son œuvre, Spiegelman affirme que « la surface stylistique [de la page] était un problème à résoudre » (1994), ce qui caractérise bien la manière dont le récit graphique appréhende le style et la forme : il s’agit d’articuler les histoires à travers une esthétique spatiale liée aux cases, aux gaufriers26, aux gouttières et aux strips. Le récit graphique attire donc l'attention sur ce qui a été désigné par Mitchell comme un formalisme politique reconfiguré27. Selon lui, ce média nous confronterait aujourd’hui à un « nouveau type de formalisme », alors que le « moment moderniste de la forme […] est peut-être derrière nous28 » (2003 : 324). La narration graphique offre en particulier des exemples convaincants et diversifiés d’œuvres mobilisant différents styles, méthodes et modes pour traiter le problème de la représentation historique. Une conscience des limites de la représentation – qui est non seulement un problème spécifique à l’expression d’un traumatisme mais aussi une« condition sine qua non de toute représentation » (Kunow 1997 : 252) – fait partie intégrante du langage de la bande dessinée, du fait de sa forme architecturée, consciente d’elle-même et bimodale. Et simultanément, c’est pourtant à travers une visualisation à la fois saisissante, émouvante et directe des circonstances historiques, que la BD aspire à un engagement éthique.

Certains des livres les plus fascinants – ceux qui suscitent l’intérêt des critiques littéraires29 – représentent souvent des réalités historiques dramatiques. Par exemple, trois des auteurs de bande dessinée parmi les plus acclamés aujourd'hui, Art Spiegelman, Joe Sacco et Marjane Satrapi, travaillent dans un mode non fictionnel. Spiegelman s’est penché sur la Seconde Guerre mondiale et le 11 septembre, Sacco sur la Palestine et la Bosnie, Satrapi sur la révolution islamique en Iran et la guerre en Irak. Ce n'est pas une coïncidence. À travers sa manière congénitalement formaliste de raconter des histoires, à travers ses expérimentations avec les contraintes artificielles de son propre langage, la bande dessinée attire notre attention sur ce que Shoshana Felman et Dori Laub appellent la f«textualisation du contexte » :

le contenu empirique ne doit pas seulement être connu, mais doit être lu […]. L’exigence fondamentale et légitime de contextualisation du texte doit elle-même être complétée, simultanément, par le travail moins familier, et pourtant nécessaire, de textualisation du contexte. (Felman & Laub 1992 : xv)

Le récit graphique accomplit ce travail en rendant manifestes ses propres artifices et en attirant l’attention sur ses raccords. Sa grammaire formelle rejette la transparence et rend la textualisation visible, inscrivant le contexte dans la présentation graphique. Dans Maus, par exemple, le contexte du récit, sa nature de production culturelle sur l'Holocauste renonçant délibérément à la maîtrise esthétique, est affiché de manière extra-sémantique dans l’apparence de ses lignes au tracé hésitant. Lorsque nous lisons ce texte, nous percevons la texture granuleuse de ses lignes et nous constatons de ce fait le rejet des tropes nazis de la maîtrise.

Les récits graphiques les plus importants explorent les limites incertaines de ce qui peut être dit et de ce qui peut être montré, à l'intersection entre l’histoire collective et les histoires vécues30. Des auteurs comme Spiegelman et Sacco, aux prises avec un horizon historique, dépeignent la torture et le massacre sur un mode formel complexe, qui ne se détourne pas du traumatisme et qui ne cherche pas à l'atténuer. En fait, ils démontrent comment le fait de retracer visuellement ce traumatisme peut se révéler à la fois éthique et productif. Il y a aussi un riche éventail d'œuvres d'écrivaines qui explorent l'enfance et le corps – des préoccupations généralement reléguées au silence et à l'invisibilité de la sphère privée. Le récit de Satrapi sur sa jeunesse en Iran, Persepolis, ainsi que des œuvres d'autrices américaines comme Lynda Barry, Alison Bechdel, Phoebe Gloeckner et Aline Kominski-Crumb illustrent comment le récit graphique peut dépeindre la réalité quotidienne de la vie des femmes ; et cette réalité, tout en étant enracinée dans une individualité, apparaît investie et intriquée dans la collectivité, au-delà des modèles prescriptifs de l’altérité et de la différence sexuelle. Dans tous les cas, de l’échelle la plus large à l'échelle locale, le récit graphique met en scène l’aspect traumatique de l'histoire, mais tous ces auteurs et toutes ces autrices refusent de montrer cet aspect à travers le prisme de l'indicible ou de l'invisible ; à l’inverse ils ou elles transcrivent plutôt sa difficulté à travers des procédés textuels inventifs et variés.

On ne devrait pas conclure de cet enthousiasme engendré par les productions non fictionnelles que des œuvres puissantes ne pourraient pas relever de la fiction. Des auteurs comme Charles Burns (Black Hole), Daniel Clowes (Ghost World) et Chris Ware (Jimmy Corrigan : The Smartest Kid on Earth) ont rehaussé le niveau de la bande dessinée littéraire en racontant des histoires à la fois sérieuses dans leur portée et denses stylistiquement. Il s’agit cependant d’affirmer que la combinaison des mots et des images crée de nouvelles possibilités pour l'écriture de l'histoire en proposant des expérimentations formelles, tout en conservant l’attrait du texte pour un public de masse. La narration graphique suggère ainsi que l'exactitude historique n'est pas le contraire de l'invention créative, car la problématique de la distinction entre fait et fiction est rendue visible par le dessin. En effet, structurellement parlant, la bande dessinée est un média double et stratifié, qui peut juxtaposer différents moments historiques sur une même planche, ainsi qu’on peut le constater dans la dernière case de la figure 1, dans laquelle Spiegelman montre des cadavres de camps de concentration qui envahissent silencieusement son studio de SoHo.

Pour présenter certains travaux prometteurs sur ces questions, je reviendrai brièvement sur Mitchell, car sa manière de montrer comment les horizons formel et politique peuvent s'entrelacer est particulièrement pertinente pour réfléchir sur les récits graphiques non fictionnels. Mitchell s’est intéressé à After the Last Sky: Palestinian Lives, une œuvre d’Edward Said produite en collaboration avec le photographe Jean Mohr, dont le texte mélange des mots et des images. Dans son commentaire, Mitchell met en évidence l’importance de ce qu’il définit comme une « esthétique spatiale » (2003 : 324). Dans l'introduction du livre, Said écrit d’ailleurs : « Je crois que pour nous représenter, nous devrions utiliser essentiellement des formes d'expression non conventionnelles, hybrides et fragmentaires. […] Une double vision donne forme à mon texte » (2003 : 6).

Publié en 1986, la même année que l’œuvre charnière de Spiegelman, l'appel de Said au mélange des genres, des disciplines et des médias, explique son enthousiasme pour la bande dessinée, qu'il détaille dans l'admirable introduction qu’il a rédigée en 2001 pour le récit graphique de Sacco sur la Palestine, un exemple de ce que l'on appelle aujourd’hui le «journalisme en bande dessinée31». Selon lui, la bande dessinée offre une vision double en raison de son hybridité structurelle, par cette combinaison narrative de mots et d'images qui ne forment pas une synthèse. Dans une case de bande dessinée, les images et les mots peuvent signifier différemment, et de cette manière, l'œuvre peut véhiculer des récits ou des sens à double codage.

Le travail de Sacco, par la densité de ses détails, attire l'attention sur le rythme – un aspect formel que Said considère comme étant peut-être « la plus importantes de ses réussites » (Sacco 2015 : n.p.). Faisant l'éloge de Palestine, Naseer Aruri va jusqu’à écrire que « chaque page équivaut à un essai », une appréciation de la densité du récit qui ne se limite pas à la prose du texte, mais qui indique plutôt comment l'épaisseur de la forme iconotextuelle, telle qu’elle est travaillée par Sacco, transmet ce qui apparaît comme un surplus d'information ou de plénitude32. Peu de récits narratifs résistent mieux à la consommation facile que ceux de Sacco : le formalisme de ses pages constitue une jungle exigeant un intense travail de « décodage ». Ce terme, qui connote une difficulté, est utilisé conjointement par Spiegelman et par Said pour parler de la bande dessinée (Said 2001 : ii ; 2015 : np ; Spiegelman 1995 : 61). Les œuvres de Sacco s’appuient effectivement sur un va-et-vient disjonctif entre la contemplation de l’image et la lecture du texte, et ce rythme – souvent compliqué et coûteux en temps – fait partie de leur pouvoir de «captation», selon la formulation de Said, ce qui est particulièrement pertinent pour traiter un sujet aussi politisé et éthiquement compliqué que le conflit israélo-palestinien33. Said loue la façon dont Sacco associe bizarrement une forme d’accélération (les pages sautent aux yeux avec une sorte d’urgence) et de décélération (chaque page doit être arpentée de long en large pour être décodée), et il en conclut que ses « bandes dessinées offrent aux lecteurs un séjour raisonnablement long auprès d’un peuple » rarement représenté avec autant de complexité et de rigueur (2001 : v ; 2015 : np). Une planche de bande dessinée, à la différence d'un film ou d'un récit en prose traditionnel, est capable de maintenir ce flux contradictoire en tension, car le développement narratif est retardé, rétracté ou rendu récursif par la profondeur et le volume de la structure graphique.

Pour aborder la question de la littératie liée à l'idée d’un « décodage » de la bande dessinée, on pourrait s'inspirer de l’explication que donne Spiegelman de ce terme. Ses commentaires associent à la bande dessinée une littératie spécifique et active, ainsi qu’en témoigne la déclaration suivante, publiée en 1995 dans le Comics Journal :

Il me semble que la bande dessinée est déjà passée du statut d'icône de l'analphabétisme à celui de l'un des derniers bastions de la littératie. […] Si [ce média] a un problème aujourd’hui, c'est que le public actuel n'a plus la patience de décoder les bandes dessinées. […] Je ne sais pas si nous sommes à l'avant-garde d'une culture différente ou si nous sommes plutôt les derniers artisans d’une culture passée. (1995 : 61)

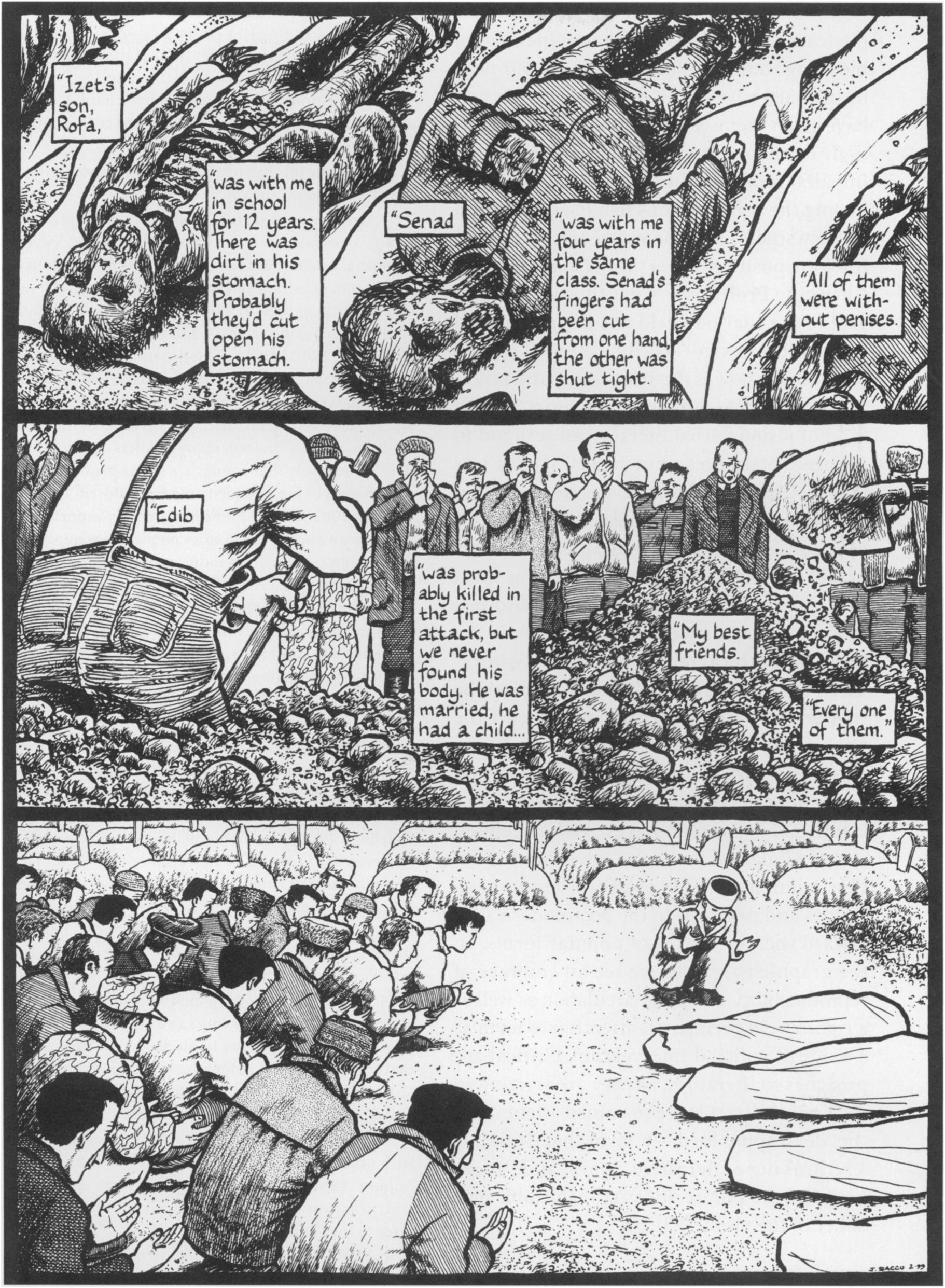

Ce commentaire s'écarte de l’image que beaucoup se font encore du média. Ainsi que l’écrivait Will Eisner dans Graphic Storytelling : « la bande dessinée en tant que forme de lecture a toujours été considérée comme une menace pour la littératie » (1996 : 3). Fredric Wertham, auteur en 1954 de l'incendiaire Seduction of the Innocent, un livre qui a contribué à introduire la censure dans le champ de la bande dessinée, désignait la consommation des récits graphiques comme « une dérobade à la lecture, et presque son contraire » (cité dans Schmitt 1992 : 157). Pourtant, en présentant des moments ponctuels encadrés qui alternent avec les espaces vides des gouttières au sein desquels il faut projeter une causalité, certains commentateurs (par exemple McCloud 1993a : 66-93, 106 ; Carrier 2000 : 51) soulignent que la bande dessinée exige une participation substantielle du lecteur pour construire le récit, allant jusqu’à favoriser une sorte d’«intimité interprétative» avec celui-ci (Mc Cloud 1993a : 69). Et même à l’intérieur de ses cases, le récit graphique, comme le suggère mon bref commentaire sur l’œuvre de Sacco, peut nécessiter un ralentissement, la forme pouvant devenir très exigeante mentalement. Étant donné que la construction spatiale de la page peut encourager les relectures et brouiller délibérément la linéarité narrative (en bande dessinée, la lecture peut se faire dans toutes les directions), la reconstruction du récit de base exige ainsi un degré élevé d'engagement cognitif34. Dans Goražde, Sacco spatialise le style elliptique de sa prose, que l’on pourrait rattacher à celui d’un écrivain de l’avant-garde littéraire comme Louis-Ferdinand Céline, en fragmentant le texte dans des cartouches flottant à la surface des images. Spatialiser le récit verbal pour dramatiser ou bousculer les fils du récit visuel, revient à introduire des ellipses dans la grammaire d'un support déjà caractérisé par la structure elliptique de la séquence case-gouttière-case. On peut voir un exemple de ce type dans l'une des pages les plus troublantes de Goražde, dans laquelle Sacco illustre le témoignage d’Edin, son ami bosniaque, qui est aussi traducteur. Cette image montre les cadavres des amis d’Edin, quatre hommes morts le premier jour de la première attaque serbe sur Goražde en mai 1992 (fig. 2).

La réaction négative suscitée par la bande dessinée « littéraire » en tant qu’objet de recherche, que l’on peut observer chez beaucoup d’universitaires, met en évidence l’anxiété engendrée par la dimension visuelle de la culture, en lien avec ce que Mitchell a identifié comme le «tournant visuel» (pictorial turn) des années 1990. Cette réaction montre aussi une suspicion envers une forme esthétique profondément marquée par son histoire populaire. Dans un éditorial publié en 2004 intitulé «Dommages collatéraux», Hirsch souligne la crainte de notre profession «qu'à l'ère médiatique contemporaine, nos étudiants (sans parler de nos représentants politiques) aient perdu leur littératie verbale et se soient abandonnés à une visualité dominante et incontrôlable qui altère la pensée». Mais elle écrit aussi – en introduisant les contributions à ce numéro de la revue PMLA portant sur les rapports entre études littéraires et arts visuels, qui comprend quatre prises de position sur la visualité dans The Changing Profession – que ces travaux «révèlent que notre domaine a déjà dépassé cette anxiété» (Hirsch 2004 : 1210).

En effet, le moment est venu d’élargir notre expertise scientifique et notre intérêt pour la bande dessinée. « Quel type de littératie visuelle et verbale sera en mesure de répondre aux besoins du moment présent ? » se demande Hirsch (2004 : 1212). Je parie – tout comme elle, qui analyse ensuite le dernier livre de Spiegelman In the Shadow of No Tower – que les récits graphiques embrassent certaines des questions les plus pressantes posées à la littérature contemporaine : quelle sont les structures narratives les plus pertinentes pour produire une représentation éthique de l’histoire ? Quels sont les enjeux actuels liés au droit de montrer et de raconter l'histoire ? Quels sont les risques de la représentation ? Comment les gens comprennent-ils leur vie en concevant des récits et parviennent-ils à rendre intelligible la difficulté du processus de remémoration ? Les récits graphiques font écho et prolongent les inventions formelles de la littérature, depuis les attitudes sociales et les pratiques esthétiques du modernisme jusqu’à la transition postmoderniste vers une démocratisation des formes populaires. Dans le récit graphique, nous voyons qu’une prise en compte de la reproductibilité et de la circulation de masse peut se conjuguer avec une attention rigoureuse et expérimentale à la forme comme mode d'intervention politique. Les approches critiques de la littérature, comme elles commencent à le faire, doivent porter une attention plus soutenue à cette forme en développement – une forme qui exige de repenser le récit, le genre et, pour reprendre l'expression de James Joyce, la «modalité du visible» (1948 : 39).

Figure 2 : Joe Sacco, Safe Area Goražde, p. 93.

Figure 2 : Joe Sacco, Safe Area Goražde, p. 93.

Reproduit avec la permission de l’auteur.

Bibliographie

Arnold, Andrew (21 novembre 2003), « A graphic literature library », Time. URL[1] : http://content.time.com/time/arts/article/0,8599,547796,00.html 35

Baker, Steve (1993), Picturing the Beast: Animals, Identity and Representation, Manchester, Manchester University Press.

Beronä, David A. (2001), « Pictures speak in comics without words: pictorial principles in the work of Milt Gross, Hendrik Dorgathen, Eric Drooker, and Peter Kuper », in The Language of Comics : Words and Image, R. Varnum & C. Gibbons (dir.), Jackson, University Press of Mississipi, p. 19-39.

Bosmajian, Hamida (1998), « The orphaned voice in Art Spiegelman’s Maus I and II », Literature and Psychology, n° 44 (1-2), p. 1-22.

Brown, Joshua (1988), « Of mice and memory », Oral History Review, n° 16 (1), p. 91-109.

Burns, Charles (2005), Black Hole, New York, Pantheon.

Carrier, David (2000), The Aesthetics of Comics, University Park, University Park, Penn State University Press.

Chute, Hillary (2008), « Ragtime, Kavalier and Clay, and the Framing of Comics », Modern Fiction Studies, n° 54 (2), p. 268-301. URL : https://muse.jhu.edu/article/240720/pdf

Chute, Hillary & Marianne DeKoven (2006), « Introduction: Graphic Narrative », Modern Fiction Studies, n° 52, p. 767-787.

Clowes, Daniel (1998), Ghost World, Seattle, Fantagraphics.

Cohen, Martin S. (1977), « The Novel in Woodcuts: A Handbook », Journal of Modern Literature, n° 6, p. 171-195.

Dowd, D. B., & Melanie Reinert (2004), « A Chronology of Comics and the Graphic Arts », in Strips, Toons, and Bluesies, T Hignite & D. B. Dowd (dir.), New York, Princeton Architectural.

Drucker, Johanna (1995), A Century of Artists' Books, New York, Granary.

Eisner, Will (1996), Graphic Storytelling and Visual Narrative, Tamarac, Poorhouse.

Eisner, Will (1978), A Contract with God: A Graphic Novel by Will Eisner, New York, DC Comics.

Elmwood, Victoria (2004), « "Happy, happy ever after?": The transformation of trauma between generations in Art Spiegelman’s Maus: A Survivor’s Tale », Biography, n° 27, p. 691-720.

Ewert, Jeanne C. (2000), « Reading visual narrative: Art Spiegelman’s Maus », Narrative, n° 8, p. 87-103.

Felman, Shoshana & Dori Laub (1992), « Foreword », in Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History, New York, Routledge, p. xiii-xx.

Gardner, Jared (10 septembre 2004), « Reading out of the gutter: early comics, film, and the serial pleasures of modernity », Repetition, conférence à l'English Institute of Harvard University de Cambridge.

Geis, Deborah R. (dir.) (2003), Considering Maus: Approaches to Art Spiegelman’s "Survivor’s Tale" of the Holocaust, Tuscaloosa, University of Alabama Press.

Gopnik, Adam & Kirk Varnedoe (1990), High and Low: Modern Art, Popular Culture, New York, Museum of Modern Art & Harry N. Abrams.

Gordon, Ian (1998), Comic Strips and Consumer Culture, 1890–1945, Washington, Smithsonian Institute.

Harrison, Randall (1981), The Cartoon: Communication to the Quick, Beverly Hills, Sage.

Harvey, Robert C. (2005), « Describing and discarding "comics" as an impotent act of philosophical rigor », in Comics as Philosophy, J. McLaughlin (dir.), Jackson, University press of Mississippi, p. 14-26.

Harvey, Robert C. (2001), « Comedy at the juncture of word and image: the emergence of the modern magazine gag cartoon reveals the vital blend », in The Language of Comics: Word and Image, R. Varnum and C. T. Gibbons (dir.), Jackson, University Press of Mississippi, p. 75–96.

Heer, Jeet & Kent Worcester (dir.) (2004), Arguing Comics: Literary Masters on a Popular Medium. Jackson, University Press of Mississippi.

Hirsch, Marianne (hiver 2006) « Marianne Hirsch on Maus », entretien avec M. Kuhlman, Indy Magazine.

Hirsch, Marianne (2004), « Collateral damage », PMLA, n°119, p. 1209-1215.

Hirsch, Marianne (1992-1993), « Family pictures: Maus, mourning, and post-memory », Discourse, n°15 (2), p. 3-30.

Hungerford, Amy (2003), The Holocaust of Texts: Genocide, Literature, and Personification, Chicago, University of Chicago Press.

Hutcheon, Linda (1997), « Postmodern provocation: history and "graphic" literature », La Torre, n° 2, p. 299-308.

Huyssen, Andreas (2000), « Of Mice and mimesis: reading Spiegelman with Adorno », New German Critique, n° 81, p. 65-83.

Iadonisi, Rick (1994), « Bleeding history and owning his [father’s] story: Maus and collaborative autobiography », CEA Critic, n° 57 (1), p. 41-56.

Inge, M. Thomas (1990), Comics as Culture, Jackson, University Press of Mississippi.

Janson, Horst Waldemar (1991), « Glossary: cartoon », History of Art, New York, Prentice & Abrams, p. 828.

Joseph, Michael (2003), « Vertigo: a graphic novel of the great depression – an exhibition of the original woodblocks and wood engravings by Lynd Ward », Introduction, exposition organisée par M. Joseph, Special Collections and University Archives, Rutgers University.

Joyce, James (1986 [1922]), Ulysses, New York, Vintage.

Katz, Harry (2006), « A brief history of American cartooning », in Cartoon America: Comic Art in the Library of Congress, New York, Abrams, p. 28-109.

Koch, Gertrude (1997), « "Against all odds"; or, the will to survive: moral conclusions from narrative closure », History and Memory, n° 9 (1), p. 393-408.

Kunow, Rüdiger (1997), « "Emotion in tranquility?" Representing the Holocaust in fiction », Emotion in Postmodernism, G. Hoffmann & A. Hornung (dir.), Heidelberg, Universitätsverlag C. Winter, p. 247-270.

Kunzle, David (2007), Father of the Comic Strip: Rodolphe Töpffer, Jackson, University Press of Mississippi.

Kunzle, David (1990), The Nineteenth Century, Berkeley, University of California Press, vol. 2 « The history of the comic strip ».

Kunzle, David (1973), The Early Comic Strip: Narrative Strips and Picture Stories in the European Broadsheet from c.1450 to 1825, Berkeley, University of California Press, vol. 1 « The history of the comic strip ».

LaCapra, Dominick (1998), History and Memory after Auschwitz, Ithaca, Cornell University Press.

Landsberg, Alison (1997), « America, the Holocaust, and the mass culture of memory: toward a radical politics of empathy », New German Critique, n° 71, p. 63-86.

Lefèvre, Pascal (2000), « The Importance of being "published": a comparative study of different comics formats », Comics and Culture: Analytical and Theoretical Approaches to Comics, A. Magnussen & H. C. Christianson (dir.), Copenhagen, Museum Tusculanum & University of Copenhagen, p. 91-106.

Levine, Michael G. (2002), « Necessary stains: Spiegelman’s Maus and the bleeding of history », American Imago, n° 59 (3), p. 317-338.

Liss, Andrea (1998), Trespassing through Shadows: Memory, Photography, and the Holocaust, Minneapolis, University of Minnesota Press.

Macdonald, Heidi (17 janvier 2003), « New BISAC category for graphic novels/comics », Publishers Weekly.

McCloud, Scott (mars 2007), « Interview with Hillary Chute », Believer, p. 80-86.

McCloud Scott (1993a), Understanding Comics: The Invisible Art. New York, Harper.

McCloud, Scott (1993b), « Scott McCloud: Understanding Comics », in Comic Book Rebels: Conversations with the Creators of New Comics, S. Wiater & S. R. Bissette (dir.), New York, Fine, p. 3-16.

McGlothlin, Erin (2003), « No time like the present: narrative and time in Art Spiegelman’s Maus », Narrative, n° 11 (2), p. 177-198.

McGrath, Charles (11 juillet 2004), « Not Funnies », New York Times Magazine, p. 24+.

Miller, Nancy K. (1992), « Cartoons of the self: portrait of the artist as a young murderer », M/E/A/N/I/N/G, n°12, p. 43-54.

Mitchell, William John Thomas (2003), « The commitment to form; or, Still crazy after all these years », PMLA, n° 118, p. 321-325.

Orvell, Miles (1992), « Writing post historically: Krazy Kat, Maus, and the contemporary fiction cartoon », American Literary History, n° 4, p. 110-128.

Reid, Calvin (23 décembre 2002), « D&Q Heads BISAC, Bookseller Efforts », Publishers Weekly. URL : https://www.publishersweekly.com/pw/print/20021223/19013-d-amp-q-heads-bisac-bookseller-efforts.html

Rosen, Alan (1995), « "The language of survival: English as metaphor on Art Spiegelman’s Maus », Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History, n° 15, p. 249-262.

Rothberg, Michael (1994), « "We were talking Jewish": Art Spiegelman’s Maus as "Holocaust" Production », Contemporary Literature, n° 35, p. 661-687.

Sabin, Roger (1993), Adult comics: an introduction, New York, Routledge.

Sacco, Joe (2001), Palestine, Seattle, Fantagraphics.

Sacco, Joe (2000), Safe Area Goražde: The War in Eastern Bosnia, 1992–95, Seattle, Fantagraphics.

Said, Edward (2001), « Homage to Joe Sacco », in Palestine, J. Sacco, Seattle, Fantagraphics, p. i-v.

Said, Edward (1985), After the Last Sky: Palestinian Lives, Photographies par J. Mohr, New York, Pantheon.

Satrapi, Majane (2002), Persepolis: The story of a childhood, New York, Pantheon.

Schmitt, Ronald (1992), « Deconstructive Comics », Journal of Popular Culture, n° 25 (4), p. 153-161.

Smolderen, Thierry (6 décembre 2007), « Why the brownies are important», Coconino World.

Spiegelman, Art (1994), The Complete Maus, CD-ROM, New York, Voyager.

Spiegelman, Art (automne 2005), « Ephemera vs. the Apocalypse », Indy Magazine. URL : http://web.archive.org/web/20080615145704/http://64.23.98.142/indy/autumn_2004/spiegelman_ephemera/index.html

Spiegelman, Art (1995), « Interview with Gary Groth », Comics Journal, n°180, p. 52-106.

Spiegelman, Art (1991), Maus II: A Survivor’s Tale: And Here My Troubles Began, New York, Pantheon.

Spiegelman, Art (1986), Maus I: A Survivor’s Tale: My Father Bleeds History, New York, Pantheon.

Staub, Michael E . (1995), « The Shoah goes on and on: remembrance and representation in art Spiegelman’s Maus », MELUS, n° 20 (3), p. 33-46.

Varnum, Robin & Christina T. Gibbons (dir.) (2001), The Language of Comics: Word and Image, Jackson, University press of Mississippi.

Ware, Chris (2000), Jimmy Corrigan: The Smartest Kid on Earth, New York, Pantheon.

Wertham, Fredric (1954), Seduction of the Innocent, New York, Rinehart.

Wheeler, Doug, Robert L . Beerbohm & Leonardo De Sá (2003), « Töpffer in America », Comic Art, n° 3, p. 28-47.

White, Hayden (1992), « Historical emplotment and the problem of truth », in Probing the Limits of Representation: Nazism and the "Final Solution", S. Friedlander (dir.), Cambridge, Harvard University Press, p. 37-53.

Willems, Philippe (2007), « Form(ul)ation of a novel narrative form: nineteenth-century pedagogues and the comics », Word and Image, n° 24, p. 1-14.

Young, James E. (1998), « The Holocaust as vicarious past: Art Spiegelman’s Maus and the afterimages of history », Critical Inquiry, n° 24, p. 666-699.

Références additionnelles pour la version française

Baetens, Jan (1998), Formes et politique de la bande dessinée, Bruxelles, Peeters.

Baetens, Jan & Hugo Frey (2015), The Graphic Novel. An Introduction, New York, Cambridge University Press.

Baroni, Raphaël (2018) « Le chapitrage dans le roman graphique américain et la bande dessinée européenne : une segmentation précaire », Cahiers de narratologie, n° 34.

URL : http://journals.openedition.org/narratologie/8594

Burns, Charles (2006), Black Hole, Paris, Delcourt.

Clowes, Daniel (1999), Ghost World, Paris, Vertige Graphic.

Eisner, Will (2004 [1978]), Un Pacte avec Dieu, Paris, Delcourt.

Joyce, James (1948 [1922]), Ulysse, Paris, Gallimard.

Kovaliv, Gaëlle & Olivier Stucky (2019), « A Bilingual Lexicon for a Functional Analysis of Basic Elements of Comic’s Language / Un lexique bilingue pour une analyse fonctionnelle des éléments fondamentaux du langage de la bande dessinée », Image & Narrative, n° 20 (3), p. 91-107.

URL : http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/article/view/2305

Kukkonen, Karin (2013), Studying Comics and Graphic Novels, New York, Wiley-Blackwell.

Lesage, Sylvain (2018), Publier la bande dessinée. Les éditeurs franco-belges et l'album, Villeurbanne, Presses de l'ENSSIB.

Marion, Philippe (2018), « Les stratégies du chapitre en BD reportage », Cahiers de narratologie, n° 34. URL : https://journals.openedition.org/narratologie/9085

Marion, Philippe (1993), Traces en cases. Travail graphique, figuration narrative et participation du lecteur (essai sur la bande dessinée), Louvain-la-Neuve, Academia.

McCloud, Scott (2008), L’Art invisible, Paris, Delcourt.

Peeters, Benoît (2003), Lire la bande dessinée, Paris, Flammarion.

Robert, Pascal (2018), La Bande dessinée, une intelligence subversive, Villeurbanne, Presses de l’Enssib.

Rouvière, Nicolas (dir.) (2012), Bande dessinée et enseignement des Humanités, Grenoble, UGA Grenoble.

Sacco, Joe (2015), Palestine, Paris, Rackham.

Sacco, Joe (2004), Goražde : la guerre en Bosnie orientale (1993-1995), Paris, Rackham.

Satrapi, Majane (2007), Persepolis, Paris, L’Association, coll. « Ciboulette ».

Spiegelman, Art (2012 [2011]), MetaMaus, Paris, Flammarion.

Tabachnick, Stephen E. (dir.) (2009), Teaching the Graphic Novel, New York, The Modern Langage Association of America.

Töpffer, Rodolphe (1845), Essai de physiognomonie, Reproduit par Project Gutenberg Canada, n° 957. URL : https://www.gutenberg.ca/ebooks/toeppferr-physiognomonie/toeppferr-physiognomonie-00-t.txt

Ware, Chris (2002), Jimmy Corrigan : the smartest kid on earth, Paris, Delcourt.

Pour citer l'article

Hillary Chute , "La bande dessinée est-elle de la littérature ? Lire les récits graphiques ", Transpositio, Traductions, 2020https://www.transpositio.org/articles/view/la-bande-dessinee-est-elle-de-la-litterature-lire-les-recits-graphiques

Voir également :

Lire la littérature à l’école élémentaire en France

Durant tout le XIXe siècle, la littérature est fort peu présente dans les classes élémentaires de l’école primaire en France, il faut attendre la IIIe République pour qu’elle y fasse une entrée officielle (Chervel 2006). À partir de cette fin de siècle jusqu’à nos jours, la lecture des textes littéraires est durablement installée dans l’école élémentaire, mais elle répond à des enjeux et suscite des débats qui évoluent et se déplacent au fil des périodes. L’hypothèse de cette analyse est que la lecture des textes littéraires n’est pas un enseignement neutre, au contraire, s’y rattachent des finalités fortes mais qui ne sont pas toujours explicites. Ce que nous pouvons appeler le projet scolaire de formation du lecteur dépend de choix éducatifs et sociaux et même de conceptions de la démocratie variables selon les périodes. Il est possible de dire que c’est un objet scolaire qui a une fonction politique (au sens d’inscription de l’individu dans la cité). C’est également un enjeu culturel majeur qui suscite facilement des craintes et des résistances dans les périodes de changement.

Lire la littérature à l’école élémentaire en France

Lire la littérature

à l’école élémentaire en France :

enjeux et débats au cours du XXe siècle

Durant tout le XIXe siècle, la littérature est fort peu présente dans les classes élémentaires de l’école primaire en France, il faut attendre la IIIe République pour qu’elle y fasse une entrée officielle (Chervel 2006). À partir de cette fin de siècle jusqu’à nos jours, la lecture des textes littéraires est durablement installée dans l’école élémentaire, mais elle répond à des enjeux et suscite des débats qui évoluent et se déplacent au fil des périodes. L’hypothèse de cette analyse est que la lecture des textes littéraires n’est pas un enseignement neutre, au contraire, s’y rattachent des finalités fortes mais qui ne sont pas toujours explicites. Ce que nous pouvons appeler le projet scolaire de formation du lecteur dépend de choix éducatifs et sociaux et même de conceptions de la démocratie variables selon les périodes. Il est possible de dire que c’est un objet scolaire qui a une fonction politique (au sens d’inscription de l’individu dans la cité). C’est également un enjeu culturel majeur qui suscite facilement des craintes et des résistances dans les périodes de changement.

Pour saisir ces variations, le croisement de deux approches est nécessaire. D’une part, une investigation didactique permet de saisir comment la lecture des textes littéraires se scolarise, par quelles démarches, avec quels supports, grâce à quels corpus. D’autre part, une approche diachronique rend compréhensibles les contextes sociaux et politiques, les choix effectués, les débats et les enjeux de cette scolarisation. Cette double démarche méthodologique que j’ai qualifiée de didactique historique en français (Bishop 2013), permet de percevoir les finalités attachées à la scolarisation des savoirs et de saisir les transformations liées à des redéfinitions plus ou moins explicites de ces finalités par l’école et la société. Grâce à cette approche, il est possible d’aborder la scolarisation des objets scolaires selon les différentes configurations de la discipline (Reuter & Lahanier-Reuter 2004), comme une organisation de modèles, c'est-à-dire comme des données historiques et disciplinaires qui dépendent des contextes sociaux, des théories disciplinaires sous-jacentes, des prescriptions officielles, des pratiques préconisées et réelles. Ces modèles ne peuvent être datés de manière précise car ils évoluent, changent et ne disparaissent que très progressivement. Le plus souvent, ils se juxtaposent et les plus anciens ne sont que lentement abandonnés dans les pratiques. Cette coexistence crée des effets de feuilletage et de sédimentation (Schneuwly & Dolz 2009). Trois modèles peuvent aider à décrire les différents moments de la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire en France. Le premier est celui qui s’installe sous la IIIe République et qui persiste sous la IVe République, il s’agit du modèle fondateur de cet objet scolaire. Le second modèle est celui qui, au moment de la rénovation et de la massification de l’enseignement nait de la remise en question du précédent. Le dernier qui semble émerger à la fin du XXe siècle est le modèle actuel, modèle dominant, nourri des apports d’une didactique qui se constitue.

Par ailleurs, dans un souci de cohérence, ne seront évoquées que les classes de l’école élémentaire, relevant du secteur public, même si, parfois, il est fait référence de manière globale à l’ordre primaire, jusqu’en 1959.

Le modèle fondateur de la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire

Introduire la littérature

Le 28 mars 1882 est publiée la Loi sur l’enseignement primaire obligatoire, signée du président Jules Grévy et du ministre de l’Instruction publique, Jules Ferry. Pour la première fois est défini un programme national qui comprend «La langue et les éléments de la littérature française». Accoler ces deux termes n’est pas un hasard, le rôle de la littérature est d’apporter une alternative à l’étude de la langue. Déjà en 1866, Victor Duruy alors ministre sous le Second Empire prend acte dans une circulaire de l’échec de l’enseignement de la langue apprise comme une langue morte par mémorisation et répétition de définitions. Influencé par les écrits du Père Girard (1844) et par les conceptions d’Octave Gréard, directeur de l’Instruction primaire de la Seine depuis 1865, il préconise de réduire l’enseignement grammatical à quelques définitions simples et courtes et à quelques règles fondamentales. Mais surtout, il propose pour la première fois de mettre les élèves «en présence des plus beaux morceaux de notre littérature» 1. Proposer la lecture des textes littéraires comme alternative à la grammaire constitue sans doute un événement majeur en ce milieu de siècle, qui se généralisera à la fin du XIXe siècle (Chervel 2006). C’est à partir de cette période que la lecture des textes va être peu à peu liée à l’étude de la langue et à sa maitrise. Se dessine ainsi ce qui va prendre forme sous la IIIe République, c'est-à-dire la jonction entre l’enseignement de la langue nationale et la littérature.

Toutefois, le projet républicain de la fin du XIXe siècle est beaucoup plus ambitieux et ambivalent, puisqu’il s’agit d’émanciper le peuple par l’éducation, tout en maintenant un ordre social respectueux des différentes classes, c'est-à-dire en conservant les finalités pratiques de l’enseignement primaire. Le but est d’instaurer une démocratie durable en mettant en œuvre un enseignement capable de former à la fois des travailleurs, des citoyens et des électeurs. Pour cela, il est nécessaire de développer, grâce aux textes littéraires, un fonds commun d’idées, de représentations et de valeurs laïques.

Le but de l’enseignement est l’édification du citoyen avec pour principal outil l’enseignement laïc de la morale, mais toutes les disciplines contribuent à cette éducation et la littérature va occuper une place centrale dans l’édifice. C’est là certainement l’une des grandes innovations des pédagogues de la fin du XIXe siècle: pour eux, la lecture des textes littéraires qui existe depuis longtemps dans les lycées et collèges peut être adaptée à l’école élémentaire et contribuer au projet d’éducation populaire.

Les fonctions de la littérature

Pour connaitre les différentes fonctions dévolues à la littérature dans le projet des républicains, il est possible de s’appuyer sur les écrits et les discours de trois acteurs majeurs de cette période. Le premier est Félix Pécaut à qui Jules Ferry propose en 1879 la direction de l’école normale supérieure d’institutrices de Fontenay aux Roses, poste qu’il occupera jusqu’en 1896. Le second est Ferdinand Buisson, directeur de l’enseignement primaire à partir de 1879, puis détenteur de la chaire de pédagogie de la Sorbonne à partir de 1896 et surtout célèbre concepteur du Dictionnaire de pédagogie dont la première édition date de 1887. Notre troisième référence est naturellement Jules Ferry, ministre de l’Instruction publique de 1879 à 1883, malgré quelques interruptions. Ces trois hommes vont défendre une certaine conception de l’école primaire, novatrice et laïque et introduire de manière durable la lecture des textes littéraires dans les classes de l’élémentaire. Leurs discours se croisent et se répondent, s’y dessine un projet politique et social d’édification par la littérature. Tous trois défendent comme principe que la littérature constitue l’un des piliers du projet éducatif des républicains, comme le rappelle F. Pécaut en 1872:

Il n'y a pas d'éducation sérieuse dont la littérature, c'est-à-dire la langue maternelle, l'étude des bons auteurs, les exercices écrits ou les morceaux de style, ne soit le fonds principal. (Pécaut 1881: 96)

Vont lui être dévolus différents rôles qui répondent aux finalités éducatives et politiques du projet d’éducation des classes populaires. Tout d’abord, la littérature occupe une place essentielle dans le processus de laïcisation de l’éducation et dans l’enseignement de la morale. Elle apparait comme un bien commun largement partagé (Chartier & Hébrard 2000) qui permet de conforter les valeurs morales autour d’une émotion esthétique séparée des principes religieux. Comme l’affirme Félix Pécaut:

Il reste à faire passer l’instruction de l’école dans les mœurs, de l’enfance dans toute la vie; il faut de bons livres et le gout de les lire; il faut que cette instruction serve à former des esprits droits et sensés, à aiguiser la curiosité et aussi à la discipliner. (Pécaut 1881: 25)

Ensuite, la littérature permet de développer et d’élever la culture des classes populaires. Jusqu’alors, l’école apportait le strict nécessaire pour entrer dans la vie active, mais pour les républicains, l’école doit éduquer l’individu tout entier et lui fournir un ensemble de connaissances qu’il pourra développer tout au long de sa vie, comme l’affirme F. Buisson dans une conférence de 1883:

[La République] emploiera ces jeunes années à donner aux futurs citoyens, non seulement une instruction rudimentaire, mais tout un trésor d’idées et de sentiments qui feront le bonheur et la dignité de leur vie. (Buisson 1818: 20)

Le livre de littérature et le gout de lire sont les instruments nécessaires au développement d’une culture populaire, comme l’affirme Jules Ferry dans un discours aux directeurs d’école:

Veillez surtout à la culture générale. […] le meilleur service que vous puissiez rendre aux maitres adjoints et aux maitresses adjointes, et puis à vos élèves […] est de leur inspirer le gout de la lecture. Qu’ils aient des livres et qu’ils les aiment; laissez-leur le temps de lire; faites mieux, provoquez-les à lire. (Ferry 1895: 522-523)

La troisième fonction de la littérature est scolaire, car elle permet d’envisager autrement l’étude de la langue. À partir du début du XXe siècle, l’appareil didactique évolue dans les manuels et à la suite de la lecture des textes d’auteurs, divers exercices de langue apparaissent dont des rédactions sur des sujets simples, empruntés à la littérature et à la vie des élèves (Bishop 2010b).

Enfin, la littérature est associée à une conception rénovée du savoir lire. Prenant le contrepied des lectures ânonnantes des décennies précédentes (Chartier 2007), les républicains redéfinissent les objectifs de la lecture scolaire. Il ne s’agit plus de lire pour déchiffrer, mais de lire pour apprendre dans toutes les disciplines, pour comprendre et pour découvrir la littérature française, comme le rappelleront plus tard les programmes de 1923 2:

À l'école primaire, l'enseignement de la lecture sert à deux fins. Il met entre les mains de l'enfant l'un des deux outils - l'autre étant l'écriture - indispensables à toute éducation scolaire. Il lui donne le moyen de s'initier à la connaissance de la langue et de la littérature françaises. (Chervel 1995: t.2, 321)

Quelle littérature pour l’école élémentaire?

Dans le nouveau plan d’études de 1882, les maitres sont invités à lire deux fois par semaine des morceaux empruntés aux auteurs classiques, et ce dès le cours moyen.

Mais que faire lire à l’école élémentaire? Peut-on proposer les mêmes auteurs que dans le secondaire? Les élèves sont-ils en mesure de comprendre la littérature? Comment constituer un fonds littéraire spécifique? Ces questions soulèvent parmi les pédagogues un débat passionné dans les dernières décennies du XIXe siècle (Jey 2003). L’incapacité des élèves des écoles primaires à lire et comprendre les textes classiques apparait comme un frein au projet d’acculturation. Certains, parmi les plus engagés, à l’instar de Buisson, soulignent les limites d’une lecture des œuvres littéraires dans la formation des maitres. Voici ce qu’il écrit dans l’article «Analyse» du Dictionnaire de 1888:

Il manque à la plupart, à la presque totalité de nos élèves maitres une culture esthétique, une initiation littéraire suffisante pour apprécier pleinement les beautés des œuvres qu’on leur demande d’analyser. C’est là l’écueil inévitable; plus qu’aucune autre en Europe, notre littérature nationale est imprégnée, pénétrée, inspirée des souvenirs classiques, elle perd beaucoup de son charme et de son sens pour qui n’a pu passer par l’école de la Grèce et de Rome; or nos instituteurs ne savent ni latin ni grec: il ne faut donc pas se flatter de pouvoir les mettre en état de saisir et de gouter le parfum classique de notre littérature. (Buisson 1888: t.1, 78)

Mais pour résoudre cette difficile contradiction entre nécessité d’une lecture des œuvres littéraires et manque de culture classique, Buisson évoque la qualité des grands écrivains français « qui se sont assez rapprochés de la nature pour être éternellement compris et aimés de tous. ». Il propose de s’appuyer sur les émotions suscitées par ces chefs-d’œuvre et de veiller à « ne faire analyser que des œuvres susceptibles d’entrer dans l’éducation populaire, les plus simples, les plus humaines, les plus naturelles de toutes » (Buisson 1888 : 78).

La solution va donc résider dans le choix d’œuvres accessibles à tous les élèves de l’école primaire, œuvres simples dont maitres et élèves pourront saisir la qualité. Ce que Léon Bourgeois, ministre de l’Instruction primaire appelle quelques années plus tard, dans une circulaire de 1890, non pas des humanités classiques, mais des «humanités françaises» 3, adaptées au public des écoles primaires.

De quelles œuvres sont constituées ces humanités françaises? Dans une analyse antérieure, cinquante manuels parus entre 1923 et 1995 ont été analysés (Bishop 2010a). À la suite de cette étude, il apparait sans surprise que les deux grands auteurs de la IIIe République sont incontestablement Victor Hugo et La Fontaine, suivis de Molière, qui demeure le seul représentant du trio du théâtre classique à l’école élémentaire (Molière, Racine, Corneille). Mais c’est principalement Victor Hugo qui s’affirme comme le grand auteur de l’école élémentaire et ce jusqu’au milieu du XXe siècle. De veine plus populaire que la Fontaine ou Molière, c’est celui qui est de loin le plus présent dans les manuels. On récite ses poésies morales ou patriotiques mais peu à peu, ses romans prennent une place importante dans les manuels et trois personnages, Cosette, Jean Valjean et Gavroche, vont devenir emblématiques de la culture populaire. Dès le début du XXe siècle, un autre auteur occupe l’une des premières places, il s’agit d’Alphonse Daudet. Également lu en 5e et 6e, il devient une référence de la littérature scolaire et l’un des grands classiques de l’enfance, prenant place dans le panthéon littéraire. Ses œuvres les plus reprises dans les manuels sont sans surprise La Chèvre de M. Seguin parmi Les Lettres de mon moulin, Le Petit Chose et Tartarin de Tarascon.

En-dehors de ces quatre auteurs, les éditeurs scolaires sélectionnent des écrivains du XIXe siècle ou du tout début XXe qui vont constituer le répertoire de la littérature scolaire jusqu’en 1972. Ils sont souvent choisis pour leur écriture classique et reconnue. Parmi eux se trouvent de nombreux académiciens (comme Anatole France, Pierre Loti, Romain Rolland, Georges Duhamel, Henri Troyat ou Maurice Genevoix.) D’autres sont également appréciés pour leurs poèmes édifiants comme Jean Aicard. Certains de ces auteurs décrivent un monde quotidien, (George Sand, Colette, Marcel Pagnol). Nombreux sont les récits situés à la campagne avec ses différentes activités: la chasse, les vendanges, les semailles, etc. Il s’agit de descriptions d’une vie rurale, familiale et laborieuse. On peut y voir la glorification des valeurs traditionnelle de la société française que souligne la forte présence des auteurs régionalistes (Thiesse 1991, 1997) tels que Edmond About, Joseph Cressot, Henri Pérochon, Joseph de Pesquidoux, André Theuriet, pour ne citer que quelques noms. Cette veine importante sous la IIIe République est renforcée par les prescriptions de Vichy et se poursuit encore sous la IVe République.

Une pédagogie de la lecture des textes littéraires

Les leçons de lecture des textes littéraires sous la IIIe République se déroulent selon le schéma en trois temps défini par les instructions officielles de 1923 2:

L'instituteur commencera par lire lui-même à haute voix, en indiquant par les variations de l'intonation les nuances de la pensée et du sentiment, le morceau qu'il veut faire expliquer. Il en fera trouver rapidement les intentions principales. Par des questions alertes et des explications sobres, il fera comprendre le sens des détails et sentir la beauté des expressions. Alors seulement il fera lire le texte à haute voix par des élèves, afin de s'assurer qu'ils en comprennent la signification et en apprécient la valeur. Il va de soi que cette valeur doit être incontestable. (Chervel 1995: t.2, 322)

La démarche se veut toujours identique: d’abord une lecture du maitre, suivie de l’explication des mots, des phrases et l’élucidation du sens, pour finir par la lecture expressive des élèves. Cette lecture expressive, qui ne concerne que les textes littéraires, constitue une véritable pédagogie de la lecture à l’école élémentaire, différente de l’explication de textes des classes du secondaire. Le but de cette démarche est de conduire les élèves à percevoir la beauté des œuvres en suscitant l’émotion esthétique:

Très simplement, [le maitre] suscitera l’émotion esthétique, sans théories abstraites, sans expressions tirées du vieux jargon de la rhétorique, par un simple appel au gout d’enfants dont les impressions sont naïves et dont le jugement n’a pas été formé. (Chervel 1995: t.2, 322)

La lecture n’est pas un événement isolé car tout l’enseignement du français s’organise dans les manuels à partir des textes découverts collectivement, grâce à un appareil didactique assez récurrent d’un manuel à l’autre. Les textes d’auteurs offrent des répertoires d’idées, des réflexions morales et un vocabulaire réutilisés dans les rédactions.

Ce modèle de la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire fait preuve d’une belle longévité puisqu’il persiste, malgré les remises en question et débats, jusqu’aux années 1970. Dans son ouvrage Le français tel qu’on l’enseigne, publié en 1971, Frank Marchand entreprend de décrire ce qu’il appelle «le modèle pédagogique standard que l’on retrouve dans la plupart des écoles françaises.» (Marchand 1971: 16). Il constate que les pratiques et les manuels qu’il présente et analyse n’ont guère changé depuis la IIIe République et son constat est sans appel: «Depuis bientôt un siècle, la pédagogie du français à l’école primaire n’a donc fait pour ainsi dire, aucun progrès» (Marchand 1971: 13).

La lecture au moment de la démocratisation

Redéfinir le savoir lire au tournant du XXe siècle

L’arrivée de De Gaulle au gouvernement en 1958 marque un changement de politique scolaire important (Prost 1992). Deux réformes successives, le décret Berthoin en 1959 (qui prolonge la scolarité jusqu’à 16 ans) et le décret Fouchet-Capelle en 1963, institutionnalisent le principe d’un collège pour tous et modifient profondément le paysage scolaire français.

Cependant dans le domaine de l’enseignement de la lecture la question du modèle de lecteur à former commence à se poser beaucoup plus tôt. Comme le remarque A.-M. Chartier (2007), la lecture silencieuse apparait dès 1938 dans les instructions qui prescrivent pour le certificat d’études: