Durant tout le XIXe siècle, la littérature est fort peu présente dans les classes élémentaires de l’école primaire en France, il faut attendre la IIIe République pour qu’elle y fasse une entrée officielle (Chervel 2006). À partir de cette fin de siècle jusqu’à nos jours, la lecture des textes littéraires est durablement installée dans l’école élémentaire, mais elle répond à des enjeux et suscite des débats qui évoluent et se déplacent au fil des périodes. L’hypothèse de cette analyse est que la lecture des textes littéraires n’est pas un enseignement neutre, au contraire, s’y rattachent des finalités fortes mais qui ne sont pas toujours explicites. Ce que nous pouvons appeler le projet scolaire de formation du lecteur dépend de choix éducatifs et sociaux et même de conceptions de la démocratie variables selon les périodes. Il est possible de dire que c’est un objet scolaire qui a une fonction politique (au sens d’inscription de l’individu dans la cité). C’est également un enjeu culturel majeur qui suscite facilement des craintes et des résistances dans les périodes de changement.

- n°1 Justifier l’enseignement de la littérature

- n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes

- n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature

- n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature

- n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée

- n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives

- n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image

- Sylviane Ahr - Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature

- Bertrand Daunay - Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"

- Judith Émery-Bruneau - D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature

- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufays, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande

- La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins

Articles récents

- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufays, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande

- Zeina Hakim & Anne Monnier - Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image

- Jan Baetens - Enseigner Proust illustré

- Daniel Delbrassine - Genres et écriture d’invention: préparer la transposition par la comparaison entre deux formes (BD/roman) d’un récit

- Barbara Hurni-Siegrist - Accompagner des enseignant·es pour parler des illustrations: Le cas du projet «La Fontaine à l’école numérique»

Lire la littérature à l’école élémentaire en France

Lire la littérature à l’école élémentaire en France

Lire la littérature

à l’école élémentaire en France :

enjeux et débats au cours du XXe siècle

Durant tout le XIXe siècle, la littérature est fort peu présente dans les classes élémentaires de l’école primaire en France, il faut attendre la IIIe République pour qu’elle y fasse une entrée officielle (Chervel 2006). À partir de cette fin de siècle jusqu’à nos jours, la lecture des textes littéraires est durablement installée dans l’école élémentaire, mais elle répond à des enjeux et suscite des débats qui évoluent et se déplacent au fil des périodes. L’hypothèse de cette analyse est que la lecture des textes littéraires n’est pas un enseignement neutre, au contraire, s’y rattachent des finalités fortes mais qui ne sont pas toujours explicites. Ce que nous pouvons appeler le projet scolaire de formation du lecteur dépend de choix éducatifs et sociaux et même de conceptions de la démocratie variables selon les périodes. Il est possible de dire que c’est un objet scolaire qui a une fonction politique (au sens d’inscription de l’individu dans la cité). C’est également un enjeu culturel majeur qui suscite facilement des craintes et des résistances dans les périodes de changement.

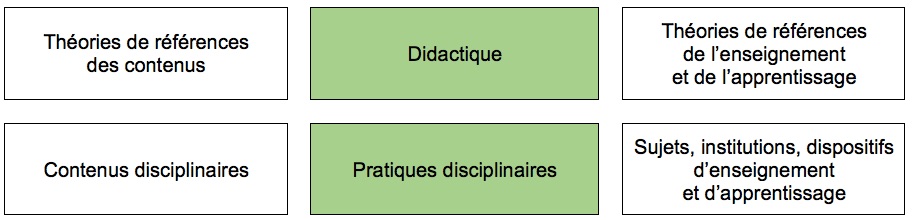

Pour saisir ces variations, le croisement de deux approches est nécessaire. D’une part, une investigation didactique permet de saisir comment la lecture des textes littéraires se scolarise, par quelles démarches, avec quels supports, grâce à quels corpus. D’autre part, une approche diachronique rend compréhensibles les contextes sociaux et politiques, les choix effectués, les débats et les enjeux de cette scolarisation. Cette double démarche méthodologique que j’ai qualifiée de didactique historique en français (Bishop 2013), permet de percevoir les finalités attachées à la scolarisation des savoirs et de saisir les transformations liées à des redéfinitions plus ou moins explicites de ces finalités par l’école et la société. Grâce à cette approche, il est possible d’aborder la scolarisation des objets scolaires selon les différentes configurations de la discipline (Reuter & Lahanier-Reuter 2004), comme une organisation de modèles, c'est-à-dire comme des données historiques et disciplinaires qui dépendent des contextes sociaux, des théories disciplinaires sous-jacentes, des prescriptions officielles, des pratiques préconisées et réelles. Ces modèles ne peuvent être datés de manière précise car ils évoluent, changent et ne disparaissent que très progressivement. Le plus souvent, ils se juxtaposent et les plus anciens ne sont que lentement abandonnés dans les pratiques. Cette coexistence crée des effets de feuilletage et de sédimentation (Schneuwly & Dolz 2009). Trois modèles peuvent aider à décrire les différents moments de la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire en France. Le premier est celui qui s’installe sous la IIIe République et qui persiste sous la IVe République, il s’agit du modèle fondateur de cet objet scolaire. Le second modèle est celui qui, au moment de la rénovation et de la massification de l’enseignement nait de la remise en question du précédent. Le dernier qui semble émerger à la fin du XXe siècle est le modèle actuel, modèle dominant, nourri des apports d’une didactique qui se constitue.

Par ailleurs, dans un souci de cohérence, ne seront évoquées que les classes de l’école élémentaire, relevant du secteur public, même si, parfois, il est fait référence de manière globale à l’ordre primaire, jusqu’en 1959.

Le modèle fondateur de la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire

Introduire la littérature

Le 28 mars 1882 est publiée la Loi sur l’enseignement primaire obligatoire, signée du président Jules Grévy et du ministre de l’Instruction publique, Jules Ferry. Pour la première fois est défini un programme national qui comprend «La langue et les éléments de la littérature française». Accoler ces deux termes n’est pas un hasard, le rôle de la littérature est d’apporter une alternative à l’étude de la langue. Déjà en 1866, Victor Duruy alors ministre sous le Second Empire prend acte dans une circulaire de l’échec de l’enseignement de la langue apprise comme une langue morte par mémorisation et répétition de définitions. Influencé par les écrits du Père Girard (1844) et par les conceptions d’Octave Gréard, directeur de l’Instruction primaire de la Seine depuis 1865, il préconise de réduire l’enseignement grammatical à quelques définitions simples et courtes et à quelques règles fondamentales. Mais surtout, il propose pour la première fois de mettre les élèves «en présence des plus beaux morceaux de notre littérature» 1. Proposer la lecture des textes littéraires comme alternative à la grammaire constitue sans doute un événement majeur en ce milieu de siècle, qui se généralisera à la fin du XIXe siècle (Chervel 2006). C’est à partir de cette période que la lecture des textes va être peu à peu liée à l’étude de la langue et à sa maitrise. Se dessine ainsi ce qui va prendre forme sous la IIIe République, c'est-à-dire la jonction entre l’enseignement de la langue nationale et la littérature.

Toutefois, le projet républicain de la fin du XIXe siècle est beaucoup plus ambitieux et ambivalent, puisqu’il s’agit d’émanciper le peuple par l’éducation, tout en maintenant un ordre social respectueux des différentes classes, c'est-à-dire en conservant les finalités pratiques de l’enseignement primaire. Le but est d’instaurer une démocratie durable en mettant en œuvre un enseignement capable de former à la fois des travailleurs, des citoyens et des électeurs. Pour cela, il est nécessaire de développer, grâce aux textes littéraires, un fonds commun d’idées, de représentations et de valeurs laïques.

Le but de l’enseignement est l’édification du citoyen avec pour principal outil l’enseignement laïc de la morale, mais toutes les disciplines contribuent à cette éducation et la littérature va occuper une place centrale dans l’édifice. C’est là certainement l’une des grandes innovations des pédagogues de la fin du XIXe siècle: pour eux, la lecture des textes littéraires qui existe depuis longtemps dans les lycées et collèges peut être adaptée à l’école élémentaire et contribuer au projet d’éducation populaire.

Les fonctions de la littérature

Pour connaitre les différentes fonctions dévolues à la littérature dans le projet des républicains, il est possible de s’appuyer sur les écrits et les discours de trois acteurs majeurs de cette période. Le premier est Félix Pécaut à qui Jules Ferry propose en 1879 la direction de l’école normale supérieure d’institutrices de Fontenay aux Roses, poste qu’il occupera jusqu’en 1896. Le second est Ferdinand Buisson, directeur de l’enseignement primaire à partir de 1879, puis détenteur de la chaire de pédagogie de la Sorbonne à partir de 1896 et surtout célèbre concepteur du Dictionnaire de pédagogie dont la première édition date de 1887. Notre troisième référence est naturellement Jules Ferry, ministre de l’Instruction publique de 1879 à 1883, malgré quelques interruptions. Ces trois hommes vont défendre une certaine conception de l’école primaire, novatrice et laïque et introduire de manière durable la lecture des textes littéraires dans les classes de l’élémentaire. Leurs discours se croisent et se répondent, s’y dessine un projet politique et social d’édification par la littérature. Tous trois défendent comme principe que la littérature constitue l’un des piliers du projet éducatif des républicains, comme le rappelle F. Pécaut en 1872:

Il n'y a pas d'éducation sérieuse dont la littérature, c'est-à-dire la langue maternelle, l'étude des bons auteurs, les exercices écrits ou les morceaux de style, ne soit le fonds principal. (Pécaut 1881: 96)

Vont lui être dévolus différents rôles qui répondent aux finalités éducatives et politiques du projet d’éducation des classes populaires. Tout d’abord, la littérature occupe une place essentielle dans le processus de laïcisation de l’éducation et dans l’enseignement de la morale. Elle apparait comme un bien commun largement partagé (Chartier & Hébrard 2000) qui permet de conforter les valeurs morales autour d’une émotion esthétique séparée des principes religieux. Comme l’affirme Félix Pécaut:

Il reste à faire passer l’instruction de l’école dans les mœurs, de l’enfance dans toute la vie; il faut de bons livres et le gout de les lire; il faut que cette instruction serve à former des esprits droits et sensés, à aiguiser la curiosité et aussi à la discipliner. (Pécaut 1881: 25)

Ensuite, la littérature permet de développer et d’élever la culture des classes populaires. Jusqu’alors, l’école apportait le strict nécessaire pour entrer dans la vie active, mais pour les républicains, l’école doit éduquer l’individu tout entier et lui fournir un ensemble de connaissances qu’il pourra développer tout au long de sa vie, comme l’affirme F. Buisson dans une conférence de 1883:

[La République] emploiera ces jeunes années à donner aux futurs citoyens, non seulement une instruction rudimentaire, mais tout un trésor d’idées et de sentiments qui feront le bonheur et la dignité de leur vie. (Buisson 1818: 20)

Le livre de littérature et le gout de lire sont les instruments nécessaires au développement d’une culture populaire, comme l’affirme Jules Ferry dans un discours aux directeurs d’école:

Veillez surtout à la culture générale. […] le meilleur service que vous puissiez rendre aux maitres adjoints et aux maitresses adjointes, et puis à vos élèves […] est de leur inspirer le gout de la lecture. Qu’ils aient des livres et qu’ils les aiment; laissez-leur le temps de lire; faites mieux, provoquez-les à lire. (Ferry 1895: 522-523)

La troisième fonction de la littérature est scolaire, car elle permet d’envisager autrement l’étude de la langue. À partir du début du XXe siècle, l’appareil didactique évolue dans les manuels et à la suite de la lecture des textes d’auteurs, divers exercices de langue apparaissent dont des rédactions sur des sujets simples, empruntés à la littérature et à la vie des élèves (Bishop 2010b).

Enfin, la littérature est associée à une conception rénovée du savoir lire. Prenant le contrepied des lectures ânonnantes des décennies précédentes (Chartier 2007), les républicains redéfinissent les objectifs de la lecture scolaire. Il ne s’agit plus de lire pour déchiffrer, mais de lire pour apprendre dans toutes les disciplines, pour comprendre et pour découvrir la littérature française, comme le rappelleront plus tard les programmes de 1923 2:

À l'école primaire, l'enseignement de la lecture sert à deux fins. Il met entre les mains de l'enfant l'un des deux outils - l'autre étant l'écriture - indispensables à toute éducation scolaire. Il lui donne le moyen de s'initier à la connaissance de la langue et de la littérature françaises. (Chervel 1995: t.2, 321)

Quelle littérature pour l’école élémentaire?

Dans le nouveau plan d’études de 1882, les maitres sont invités à lire deux fois par semaine des morceaux empruntés aux auteurs classiques, et ce dès le cours moyen.

Mais que faire lire à l’école élémentaire? Peut-on proposer les mêmes auteurs que dans le secondaire? Les élèves sont-ils en mesure de comprendre la littérature? Comment constituer un fonds littéraire spécifique? Ces questions soulèvent parmi les pédagogues un débat passionné dans les dernières décennies du XIXe siècle (Jey 2003). L’incapacité des élèves des écoles primaires à lire et comprendre les textes classiques apparait comme un frein au projet d’acculturation. Certains, parmi les plus engagés, à l’instar de Buisson, soulignent les limites d’une lecture des œuvres littéraires dans la formation des maitres. Voici ce qu’il écrit dans l’article «Analyse» du Dictionnaire de 1888:

Il manque à la plupart, à la presque totalité de nos élèves maitres une culture esthétique, une initiation littéraire suffisante pour apprécier pleinement les beautés des œuvres qu’on leur demande d’analyser. C’est là l’écueil inévitable; plus qu’aucune autre en Europe, notre littérature nationale est imprégnée, pénétrée, inspirée des souvenirs classiques, elle perd beaucoup de son charme et de son sens pour qui n’a pu passer par l’école de la Grèce et de Rome; or nos instituteurs ne savent ni latin ni grec: il ne faut donc pas se flatter de pouvoir les mettre en état de saisir et de gouter le parfum classique de notre littérature. (Buisson 1888: t.1, 78)

Mais pour résoudre cette difficile contradiction entre nécessité d’une lecture des œuvres littéraires et manque de culture classique, Buisson évoque la qualité des grands écrivains français « qui se sont assez rapprochés de la nature pour être éternellement compris et aimés de tous. ». Il propose de s’appuyer sur les émotions suscitées par ces chefs-d’œuvre et de veiller à « ne faire analyser que des œuvres susceptibles d’entrer dans l’éducation populaire, les plus simples, les plus humaines, les plus naturelles de toutes » (Buisson 1888 : 78).

La solution va donc résider dans le choix d’œuvres accessibles à tous les élèves de l’école primaire, œuvres simples dont maitres et élèves pourront saisir la qualité. Ce que Léon Bourgeois, ministre de l’Instruction primaire appelle quelques années plus tard, dans une circulaire de 1890, non pas des humanités classiques, mais des «humanités françaises» 3, adaptées au public des écoles primaires.

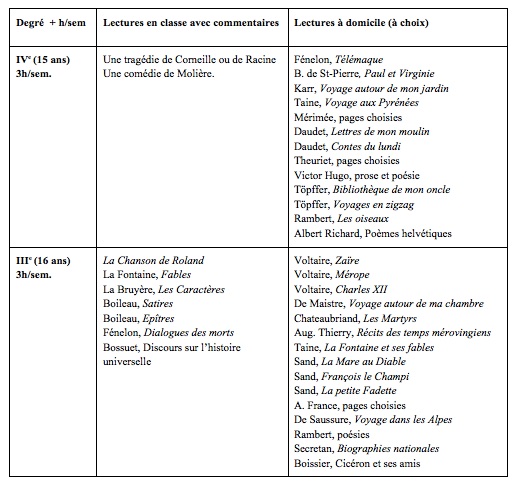

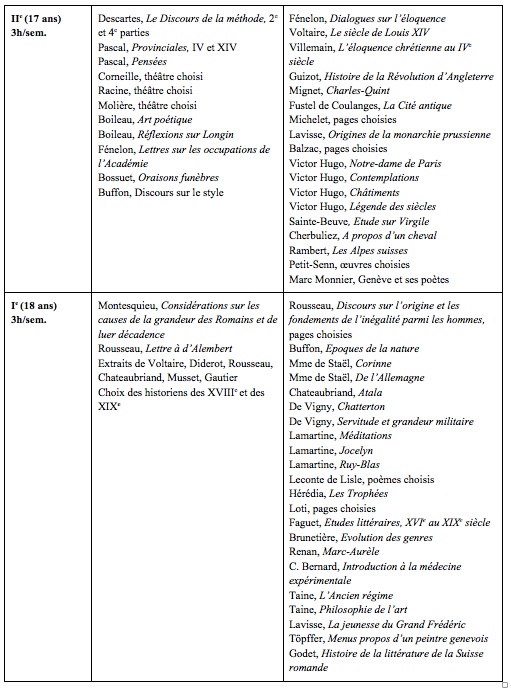

De quelles œuvres sont constituées ces humanités françaises? Dans une analyse antérieure, cinquante manuels parus entre 1923 et 1995 ont été analysés (Bishop 2010a). À la suite de cette étude, il apparait sans surprise que les deux grands auteurs de la IIIe République sont incontestablement Victor Hugo et La Fontaine, suivis de Molière, qui demeure le seul représentant du trio du théâtre classique à l’école élémentaire (Molière, Racine, Corneille). Mais c’est principalement Victor Hugo qui s’affirme comme le grand auteur de l’école élémentaire et ce jusqu’au milieu du XXe siècle. De veine plus populaire que la Fontaine ou Molière, c’est celui qui est de loin le plus présent dans les manuels. On récite ses poésies morales ou patriotiques mais peu à peu, ses romans prennent une place importante dans les manuels et trois personnages, Cosette, Jean Valjean et Gavroche, vont devenir emblématiques de la culture populaire. Dès le début du XXe siècle, un autre auteur occupe l’une des premières places, il s’agit d’Alphonse Daudet. Également lu en 5e et 6e, il devient une référence de la littérature scolaire et l’un des grands classiques de l’enfance, prenant place dans le panthéon littéraire. Ses œuvres les plus reprises dans les manuels sont sans surprise La Chèvre de M. Seguin parmi Les Lettres de mon moulin, Le Petit Chose et Tartarin de Tarascon.

En-dehors de ces quatre auteurs, les éditeurs scolaires sélectionnent des écrivains du XIXe siècle ou du tout début XXe qui vont constituer le répertoire de la littérature scolaire jusqu’en 1972. Ils sont souvent choisis pour leur écriture classique et reconnue. Parmi eux se trouvent de nombreux académiciens (comme Anatole France, Pierre Loti, Romain Rolland, Georges Duhamel, Henri Troyat ou Maurice Genevoix.) D’autres sont également appréciés pour leurs poèmes édifiants comme Jean Aicard. Certains de ces auteurs décrivent un monde quotidien, (George Sand, Colette, Marcel Pagnol). Nombreux sont les récits situés à la campagne avec ses différentes activités: la chasse, les vendanges, les semailles, etc. Il s’agit de descriptions d’une vie rurale, familiale et laborieuse. On peut y voir la glorification des valeurs traditionnelle de la société française que souligne la forte présence des auteurs régionalistes (Thiesse 1991, 1997) tels que Edmond About, Joseph Cressot, Henri Pérochon, Joseph de Pesquidoux, André Theuriet, pour ne citer que quelques noms. Cette veine importante sous la IIIe République est renforcée par les prescriptions de Vichy et se poursuit encore sous la IVe République.

Une pédagogie de la lecture des textes littéraires

Les leçons de lecture des textes littéraires sous la IIIe République se déroulent selon le schéma en trois temps défini par les instructions officielles de 1923 2:

L'instituteur commencera par lire lui-même à haute voix, en indiquant par les variations de l'intonation les nuances de la pensée et du sentiment, le morceau qu'il veut faire expliquer. Il en fera trouver rapidement les intentions principales. Par des questions alertes et des explications sobres, il fera comprendre le sens des détails et sentir la beauté des expressions. Alors seulement il fera lire le texte à haute voix par des élèves, afin de s'assurer qu'ils en comprennent la signification et en apprécient la valeur. Il va de soi que cette valeur doit être incontestable. (Chervel 1995: t.2, 322)

La démarche se veut toujours identique: d’abord une lecture du maitre, suivie de l’explication des mots, des phrases et l’élucidation du sens, pour finir par la lecture expressive des élèves. Cette lecture expressive, qui ne concerne que les textes littéraires, constitue une véritable pédagogie de la lecture à l’école élémentaire, différente de l’explication de textes des classes du secondaire. Le but de cette démarche est de conduire les élèves à percevoir la beauté des œuvres en suscitant l’émotion esthétique:

Très simplement, [le maitre] suscitera l’émotion esthétique, sans théories abstraites, sans expressions tirées du vieux jargon de la rhétorique, par un simple appel au gout d’enfants dont les impressions sont naïves et dont le jugement n’a pas été formé. (Chervel 1995: t.2, 322)

La lecture n’est pas un événement isolé car tout l’enseignement du français s’organise dans les manuels à partir des textes découverts collectivement, grâce à un appareil didactique assez récurrent d’un manuel à l’autre. Les textes d’auteurs offrent des répertoires d’idées, des réflexions morales et un vocabulaire réutilisés dans les rédactions.

Ce modèle de la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire fait preuve d’une belle longévité puisqu’il persiste, malgré les remises en question et débats, jusqu’aux années 1970. Dans son ouvrage Le français tel qu’on l’enseigne, publié en 1971, Frank Marchand entreprend de décrire ce qu’il appelle «le modèle pédagogique standard que l’on retrouve dans la plupart des écoles françaises.» (Marchand 1971: 16). Il constate que les pratiques et les manuels qu’il présente et analyse n’ont guère changé depuis la IIIe République et son constat est sans appel: «Depuis bientôt un siècle, la pédagogie du français à l’école primaire n’a donc fait pour ainsi dire, aucun progrès» (Marchand 1971: 13).

La lecture au moment de la démocratisation

Redéfinir le savoir lire au tournant du XXe siècle

L’arrivée de De Gaulle au gouvernement en 1958 marque un changement de politique scolaire important (Prost 1992). Deux réformes successives, le décret Berthoin en 1959 (qui prolonge la scolarité jusqu’à 16 ans) et le décret Fouchet-Capelle en 1963, institutionnalisent le principe d’un collège pour tous et modifient profondément le paysage scolaire français.

Cependant dans le domaine de l’enseignement de la lecture la question du modèle de lecteur à former commence à se poser beaucoup plus tôt. Comme le remarque A.-M. Chartier (2007), la lecture silencieuse apparait dès 1938 dans les instructions qui prescrivent pour le certificat d’études:

Au cours supérieur deuxième année, le programme prescrit explicitement la lecture silencieuse. Par ailleurs, le Conseil supérieur a voulu qu'à l'épreuve de lecture du certificat d'études, il fût accordé à l'enfant cinq minutes de préparation. Cette préparation ne peut consister qu'en une lecture silencieuse; il faut bien que les élèves y aient été d'avance exercés. Dès la classe du certificat d'études on se préoccupera donc de la lecture silencieuse. On ne peut lire intelligemment que si l'on embrasse rapidement des yeux le texte qu'on va lire. On ne peut lire à haute voix correctement les mots d'une phrase, couper cette phrase aux silences imposés par le sens, accentuer exactement les syllabes significatives, que si l'on a, par avance, saisi le sens de la phrase dans son ensemble. La voix est nécessairement devancée par les yeux. (Chervel 1995: t.2, 273)

Le problème que soulève ce texte est celui de la méthode de lecture: peut-on considérer que l’élève qui n’aborde jamais seul un texte, qui ne le découvre que par la lecture du maitre comprend ce qu’il lit? La lecture expressive permet-elle la compréhension?

Cette question prend une réelle importance au sortir de la Seconde Guerre, lorsque la reconstruction du pays nécessite de faire appel à une main d’œuvre plus qualifiée, capable de lire et de comprendre de manière autonome. Dès 1945, certainement sous l’influence des bibliothécaires selon Chartier et Hébrard (2000), les mentalités changent, la lecture personnelle n’apparait plus comme un risque pour les jeunes esprits et l’on voit naitre l’idée qu’elle peut avoir une valeur éducative. Mais ce principe ne pénètre pas immédiatement dans les discours officiels et il faut attendre la circulaire datée du 29 décembre 1956 sur la suppression des devoirs du soir pour que soit évoquée une lecture autonome, silencieuse, personnelle, distrayante et en même temps éducative.

La fin des années 1950 constitue un tournant dans la manière dont l’école définit le savoir-lire. Au cours de cette période se manifeste une évolution dans les attentes sociale vis-à-vis de la lecture et dans les finalités dévolues à la lecture des textes littéraires à l’école. Plusieurs facteurs sont à l’origine de ces changements.

Le premier est celui d’une demande sociale. La diffusion de plus en plus importante des livres et journaux dans les classes populaires en lien avec l’action militante de certains bibliothécaires (Butlen 2008) répand l’idée que la lecture est une pratique qui permet l’épanouissement et l’accès à la culture et qu’il est nécessaire de développer dès l’école primaire ce gout de la lecture.

Le second facteur de changement est lié à l’arrivée massive des écoliers dans les classes de 6e, dans le courant des années 1950. Le niveau de ces nouveaux élèves ne correspond pas aux attentes des professeurs qui déplorent régulièrement leur faible maitrise de la lecture. Les nouveaux collégiens, disent-ils, n’aiment pas lire et le plus souvent lisent mal ou ne savent pas lire. Et que leur reproche-t-on? D’avoir une lecture trop scolaire, c'est-à-dire d’être capables d’oraliser sans comprendre ce que dit le texte. La lecture expressive définie en 1923, ne répond plus aux exigences de la scolarité allongée. Pour savoir lire au-delà de l’école élémentaire, il faut être capable d’appréhender le contenu de n’importe quel écrit.

Ces reproches sont pris en compte par le ministère et en janvier 1958, des instructions 5 concernant l’enseignement de la lecture à l’école primaire sont publiées. Elles proposent une nouvelle définition du savoir lire scolaire en insistant sur la compréhension.

L’expression «savoir lire» a un sens au cours préparatoire; elle doit en avoir un autre au cours élémentaire, au cours moyen et dans la classe de fin d’études. Il convient de ne pas jouer sur les mots. Pour un élève de la grande classe, ce n’est pas «savoir lire» que de savoir déchiffrer péniblement un texte. Savoir lire, pour un candidat au certificat d’études primaires, c’est être capable de lire un texte – silencieusement ou à haute voix – à un rythme assez rapide pour que l’intelligence soit capable de saisir le sens, non d’un mot mais d’un groupe de mots. […] À une époque où évoluent si rapidement les techniques et les structures économiques et sociales, notre premier devoir est de donner à l’enfant le moyen, quand il aura quitté notre école, de se tenir au courant. Or ce moyen c’est de savoir lire – au sens où nous l’entendons. (Bulletin officiel 1958: 1103)

Ce texte remet en cause la pédagogie de la lecture expressive qui était le modèle dominant des IIIe et IVe Républiques. Le savoir lire, en 1958, nécessite de développer l’autonomie des élèves dans ce domaine et de s’assurer que le sens est saisi, comme le précise cette même circulaire:

L’exercice de lecture expressive n’a pas pour fin, on le sait, de dresser l’enfant à lire comme un acteur, mais seulement d’apporter la preuve qu’il comprend ce qu’il lit. Encore faut-il ne pas se laisser duper. Un enfant moyennement habile peut lire avec expression un texte qu’il ne comprend pas. (Bulletin officiel 1958: 1103)

Ces instructions instituent un changement important des pratiques de lecture. Celle-ci ne devrait plus être l’exercice collectif et oralisé des décennies précédentes, au contraire il est question de lectures personnelles et silencieuses, faites à la maison et restituées sous forme d’exposés et de discussions.

La lecture silencieuse et le plaisir de lire

Mais le grand changement va être la prescription de la lecture silencieuse qui advient quelques années plus tard, en décembre 1972, dans de nouvelles instructions. Ces textes s’inspirent de l’important travail de la Commission Rouchette qui a été mise en place en 1963 et reprennent une partie des propositions du Plan de Rénovation, rédigé en 1969. La conception de la lecture scolaire qui apparait à cette période se démarque totalement des prescriptions antérieures par trois aspects. Le premier est le constat de l’inefficacité des pratiques scolaires, ce que souligne le nombre important d’échecs scolaires et de redoublements. En effet, une enquête menée en 1967 6 chiffre à plus de 70% le nombre d’élèves 7 ayant redoublé au moins une fois au cours de la scolarité primaire, avec plus de 35% de redoublements au CP. Le second élément est que la compréhension des textes devient la finalité principale et qu’elle ne peut se réduire à l’oralisation. La nouvelle prescription insiste sur la nécessité de lire pour comprendre et ce dès le CP, car le principal problème des mauvais lecteurs en 6e est bien la difficulté à saisir le sens des textes. Dans les instructions de 1972, lire est défini comme la capacité à prélever les informations essentielles d’un texte au cours d’une lecture individuelle et silencieuse. La démarche de 1923 qui prônait la lecture à haute voix, expressive, et la répétition d’un même texte est définitivement abandonnée. Le dernier point est que les supports de lecture se diversifient, car il semble nécessaire de ne plus s’appuyer sur le seul corpus des textes littéraires reconnus. L’objectif, à partir de 1972, est d’être capable de tout lire. La lecture est présentée comme un acte de communication qui sert à s’informer, et à se distraire; sont donc privilégiés les textes issus de situations de communication concrètes et les ouvrages que les jeunes lecteurs pourront lire seuls.

Mais dans les faits, ces instructions de 1972 ne modifient que peu les pratiques de lecture à l’école élémentaire. C’est ce que révèle un rapport de 1985 8 demandé par le ministère sur l’enseignement du français: dans de nombreuses classes, c’est encore la lecture à haute voix qui tient fréquemment lieu d’unique pédagogie de la lecture.

Toutefois, ces instructions amorcent un grand changement dont les effets deviendront perceptibles quelques années plus tard. La lecture demeure une activité éducative mais ses finalités sont radicalement différentes. Il ne s’agit plus de partager dans une démarche collective l’admiration pour les œuvres, mais de satisfaire un plaisir qui ne peut se découvrir que dans des pratiques personnelles et silencieuses. Les deux objectifs de l’enseignement sont désormais de développer la motivation et le plaisir de la lecture.

Changement des corpus

Redéfinir le savoir lire et les finalités de la lecture entraine d’importantes modifications dans les corpus proposés par l’école. Entre 1970 et 1980 les listes d’auteurs mis à disposition dans les manuels changent. Plusieurs facteurs contribuent à ces modifications radicales.

Le premier est l’influence des mouvements pédagogiques qui considèrent la lecture comme un élément clé de l’éducation et de l’épanouissement des enfants, il s’agit du Groupe français d’Éducation nouvelle (GFEN), de l’Institut coopératif de l’école moderne fondé par Freinet (ICEM) et de l’Association française pour la lecture (AFL) pour n’en citer que trois. Ces mouvements n’accordent cependant pas tous la même importance à la lecture des œuvres de littérature en classe et c’est principalement l’AFL qui s’engage pour que les œuvres destinées à la jeunesse deviennent des supports de l’apprentissage de la lecture. La seconde cause de changement est la prise de conscience d’un rejet des œuvres littéraires classiques par les jeunes lecteurs et les risques de concurrence avec les nouveaux médias. Les gouts des élèves deviennent le critère de choix. Il ne s’agit plus d’imposer des lectures édifiantes choisies par le maitre, mais de proposer des ouvrages capables de susciter motivation et plaisir de lire. Le principe des lectures attractives, destinées au jeune public et d’accès facile apparait dans le Plan de Rénovation et sera repris dans les instructions de 1972.

Encore que le gout des enfants ne soit pas le seul critère, il est indispensable qu'ils se plaisent à lire les livres que nous choisissons pour eux. Des enquêtes diverses sur les gouts des enfants ont permis d'établir qu'ils préfèrent les livres captivants, amusants, les livres tonifiants où l'amitié, la sympathie, la solidarité jouent un grand rôle, les livres riches en aventure, qui leur donnent des informations vraies ou vraisemblables. Il serait inconcevable de n'en pas tenir compte, comme de ne pas attacher un prix particulier à la valeur humaine, à l'authenticité dans la réalité comme dans l'imaginaire, à la qualité de la langue comme de l'illustration.

L’étude déjà citée sur les corpus des manuels (Bishop 2010a) rend compte de ce changement et le palmarès des vingt auteurs les plus cités dans dix manuels édités entre 1972 à 1985 est significatif. On assiste d’abord à un déplacement des grandes figures littéraires de l’école laïque: Alphonse Daudet prend la tête du classement pour une dizaine d’années, Victor Hugo reste encore présent, mais Jean de La Fontaine est beaucoup moins cité.

Les thèmes qui organisent les lectures connaissent également de grands bouleversements, les saisons et les travaux sont remplacés par l’aventure et l’amitié. Saint-Exupéry qui aborde ces deux thèmes apparait en seconde position après Daudet, dans le palmarès de 1972-1985. On lit Le petit prince, et plus particulièrement le passage de la rencontre avec le renard. Les passages concernant les aventures aéronautiques de l’auteur sont nombreux, empruntés à Vol de nuit ou Terre des hommes. D’autres récits d’aventures vécues comme ceux du Commandant Cousteau, de Joseph Kessel, ou encore de Paul Émile Victor, de Frison-Roche, de Haroun Tazieff, de René Demaison et de Maurice Herzog figurent aussi dans plusieurs manuels. Leur point commun est le thème de l’aventure, du courage et du dépassement de soi. Les personnages et les auteurs sont considérés comme des héros modernes. Ces récits défendent certaines valeurs auxquelles l’école attache une importance morale, telles que le courage et la solidarité. En ce sens, l’édification par la littérature demeure une constante de la lecture à l’école même si elle adopte d’autres formes. Ces choix sont également à mettre en relation avec l’attrait pour la modernité, notion forte au cours de cette période. Il s’agit d’une modernité technologique et urbaine qui prend souvent l’avion comme symbole et qui explique la moindre présence des auteurs régionalistes. En effet, on ne retrouve plus que Joseph Cressot auteur du Pain au lièvre dont on continue à lire les souvenirs d’écolier campagnard. Cependant, de nombreux auteurs de la toute fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle demeurent dans le corpus scolaire. Il s’agit de Henri Bosco, Marcel Pagnol, Louis Pergaud, Jules Renard, qui tous mettent en scène des enfants, de même que des auteurs plus récents comme Joseph Joffo. Dans le même esprit, se rencontrent des romans qui décrivent l’amitié entre un enfant et un animal, c’est le cas des textes de René Guillot, auteur de Crin Blanc ou des textes de Joseph Kessel. C’est ainsi qu’une littérature qui s’adresse au jeune public s’installe véritablement, avec de plus en plus de contes et de récits écrits pour les enfants, comme les Histoires comme ça de Rudyard Kipling. La BD fait même une timide apparition avec des extraits d’Astérix ou de Tintin, malgré une certaine défiance vis-à-vis du genre.

La lecture des textes

Le changement de méthode institué par les textes officiels à partir de 1972 est radical, puisqu’il est préconisé une lecture individuelle et silencieuse. Dans les manuels ou fichiers, les textes sont accompagnés le plus souvent d’un questionnaire qui permet de vérifier la compréhension de l’élève. Les questions sollicitent un relevé d’informations portant sur les lieux, la temporalité, la chronologie, les agents et leurs principales actions. Les lectures sont souvent placées dans des ensembles thématiques qui permettent de croiser différents types de documents: récits, documentaires, publicités, etc. Les conceptions de la lecture comme traitement de l’information et l’ouvrage de Richaudeau sur la lecture rapide, daté de 1969, ont une influence certaine sur les conceptions de la lecture et on en trouve trace dans les préconisations officielles. Ainsi, les instructions de juillet 1980 9 pour les cours moyens présentent la lecture comme un prélèvement d’informations qui ne nécessite pas nécessairement une lecture exhaustive.

Savoir lire, c'est: - pratiquer naturellement et efficacement la lecture silencieuse, c'est-à-dire la vraie lecture, celle qui permet de comprendre le sens, sans s'attarder aux syllabations, en maitrisant assez les mécanismes et les techniques pour n'y recourir qu'à titre de contrôle ou de moyen d'élucidation. (Chervel 1995: t.3, 332)

La lecture doit être silencieuse pour permettre de comprendre et de prélever des informations. Les lectures privées d’œuvres complètes accessibles aux jeunes lecteurs sont encouragées, la littérature dépasse le cadre de la classe. Les instructions de 1985 vont renforcer le caractère culturel de la lecture en insistant sur le développement du désir de lire et sur la nécessaire fréquentation des livres, prônant que «lire c’est comprendre». Mais les limites de la lecture silencieuse apparaissent assez vite pour deux raisons, la première est la difficulté à contrôler les apprentissages des élèves, la seconde raison est sociale, il s’agit d’une remise en question de l’école lors de la prise de conscience du phénomène de l’illettrisme en 1984.

La didactique de la lecture des textes littéraires

La critique de la lecture silencieuse

Dès le milieu des années 1980, les résultats de l’école dans le domaine de la lecture sont dénoncés pour leur insuffisance. Deux rapports vont jouer un rôle important. Le premier, intitulé les Illettrés en France (Espérandieu et al. 1984), suscite une remise en question des méthodes scolaires. Ce rapport va déclencher un important courant de réflexion sur la lecture et provoquer une réflexion sur sa définition, son apprentissage et sur les dispositifs d’aide et de remédiation. Le second rapport, celui du recteur Migeon de 1989 (Ministère de l’Éducation nationale 1989), souligne les inadéquations entre «les attentes que suscite l’école et les résultats qu’elle obtient». Ce rapport dénonce les inégalités sociales et territoriales, les redoublements et les faibles acquis en lecture puisque, reprenant les résultats d’une enquête de l’AFL, il annonce que le nombre de lecteurs capables de comprendre ce qu’ils lisent est faible: 9% à l’entrée au collège et 19% en 3e.

Ces publications nourrissent et accompagnent de nombreux débats sur l’apprentissage de la lecture qui touchent principalement l’acquisition du lire-écrire et qui tentent de définir et de trouver un consensus sur ce qu’est la lecture et sur la meilleure manière de l’enseigner (Chartier & Hébard 2000). Le domaine est occupé par deux grandes familles de recherches. Les premières sont celles des innovateurs qui refusent les apprentissages trop mécanistes et restent méfiants face au décodage et à la lecture à haute voix. Les secondes sont celles des psychologues cognitivistes qui vont modifier profondément les conceptions du savoir lire en France. D’une manière générale, ces chercheurs remettent en question le modèle de la lecture silencieuse et plus particulièrement les approches idéovisuelles. Dès 1988, Liliane Sprenger-Charolles souligne dans sa thèse que les difficultés ne viennent pas de la compréhension mais d’un déficit de l’identification des mots, ce que les méthodes uniquement centrées sur la reconnaissance logographique ne peuvent améliorer. Au cours des Entretiens Nathan sur la lecture qui ont lieu les 10 et 11 novembre 1990 à Paris se côtoient les innovateurs et les cognitivistes. Les travaux de ces derniers apportent de nouveaux modèles qui mettent en lumière la complexité du processus de compréhension qui va être peu à peu envisagé comme un possible objet d’enseignement et d’apprentissage.

La didactique de la lecture des textes littéraires va naitre de ces débats car il apparait dans le courant des années 1990 que la seule fréquentation des livres ne suffit pas à mener les élèves vers le désir de lire et que la lecture silencieuse ne peut garantir des acquisitions définitives. De plus, les travaux anglo-saxons de psychologie cognitive conduisent à modifier les conceptions sur la compréhension en lecture et mettent en lumière les procédures mentales des lecteurs. Enfin, les théories littéraires sur la réception du texte et sur le rôle du lecteur dans l’activité interprétative vont entrer en collision avec les précédentes.

Le ministère rend compte de cette profusion de recherches et publie en 1992 une véritable mise au point théorique, il s’agit de La maitrise de la langue à l’école (Ministère de l’Éducation nationale 1992a) qui présente un état des lieux de la didactique du français, accompagné d’une bibliographie d’études portant sur la didactique du français entre 1980 et 1992. Mais sur les cent titres proposés treize seulement concernent la lecture des textes et l’activité du lecteur, parmi ceux-ci sept sont des ouvrages de sociologie et six seulement traitent de la littérature de jeunesse ou des activités de compréhension des textes dans une approche pédagogique ou littéraire. La didactique de la littérature est encore peu présente dans les travaux répertoriés. Les rédacteurs de l’ouvrage La maitrise de la langue à l’école envisagent la fréquentation des livres du patrimoine comme une nécessité et évoquent «l’initiation des jeunes lecteurs à la lecture littéraire» (Ministère de l’Éducation nationale 1992a: 124) ainsi qu’une «pédagogie de la réception des textes» (Ministère de l’Éducation nationale 1992a: 124) pour laquelle il n’existe pas encore, en 1992, de méthode clairement définie sinon le souci de se démarquer des pratiques du second degré.

À l'école élémentaire, l'approche des grands textes ne relève ni de l'histoire littéraire ni d'une technique particulière de lecture (lecture expliquée, lecture méthodique, etc.). Elle se construit dans le cadre d'une connivence culturelle et émotive qu'il appartient à l'enseignant d'installer avec soin. (Ministère de l’Éducation nationale 1992a: 107)

La naissance de la didactique de la lecture des textes littéraires

Les groupes de recherche créés dans le courant des années 1970 par l’INRP pour accompagner le mouvement de rénovation du français suscitent un développement rapide des études de didactique de la langue maternelle, qui portent surtout sur l’oral, l’étude de la langue et l’écriture. Mais il faut attendre le début des années 1990 pour que soit posée la question de l’enseignement de la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire.

Cependant différentes approches existent déjà, elles vont servir de base aux travaux ultérieurs. Un premier domaine d’investigation est linguistique ou psycholinguistique. Il s’agit d’une réflexion sur l’utilisation des typologies textuelles comme outil de lecture. Ce sont, entre autres, les travaux des revues Pratiques et du Français aujourd'hui, à partir de 1984 avec des articles de Brigitte Duhamel, de Bernard Schneuwly, Jean-Paul Bronckart ou Jean-Louis Chiss, et d’autres encore. Un autre courant plus pédagogique est issu des mouvements qui promeuvent la littérature de jeunesse comme support éducatif. Ces recherches sont proches ou issues des mouvements pédagogiques comme l’AFL ou le GFEN, des associations de défense des livres de jeunesse, ou des groupes de bibliothécaires comme L’Heure Joyeuse. Les publications qui proposent des activités concrètes à partir de titre d’ouvrages paraissent à partir de 1985, signées de Jean-Claude Bourguignon, Rémy Stoecklé, Josette Jolibert, Bernard Devanne, Jean Perrot, pour ne citer que quelques noms. Un dernier courant s’intéresse davantage à l’histoire et aux relations entre école et littérature, on peut citer l’ouvrage de Francis Marcoin, À l’école de la littérature, paru en 1992.

Mais c’est réellement à partir de 1995 que des travaux vont tenter de définir des modèles didactiques de lecture des œuvres littéraires, en utilisant les amorces de recherches citées précédemment. Le n°13 de la revue Repères, publié en 1996 sous la direction de Catherine Tauveron et Yves Reuter témoigne de ce souci de formaliser ce qui commence à se dessiner dans le champ de la didactique, puisqu’il propose, en introduction, de «problématiser l’enseignement/apprentissage de la littérature à l’école élémentaire et de construire des propositions pour une didactique de la littérature à l’école» (Tauveron & Reuter 1996: 13).

Mais les auteurs reconnaissent que la tentative est précoce et «audacieuse», que le domaine est encore bien peu exploré et que les travaux gardent une dimension spéculative. Cependant, très rapidement l’espace va se remplir. L’institutionnalisation de la littérature dans les instructions de 2002 et la mise en place d’une épreuve orale spécifique au concours de professeur des écoles en 2005 développent un courant de recherches et de formation prolifiques. Certains travaux spécifiques comme ceux de Catherine Tauveron (Tauveron 2002) ont une forte influence sur l’ensemble de la communauté éducative et ont certainement irrigué les instructions de 2002.

Lire des textes littéraires

La lecture des textes littéraires à l’école élémentaire se développe en lien avec l’évolution des enjeux sociaux à l’aube du XXIe siècle. Il s’agit d’éviter les clivages culturels et d’utiliser la littérature comme ciment de la communauté nationale. L’introduction des instructions de 2002, signées du ministre Jack Lang, est significative de ce phénomène. Le thème de la culture commune, fondement d’une langue commune, est largement présenté et la relation entre inégalités sociales et inégalités culturelles institue la littérature comme l’un des principaux moyens que possède l’école pour dépasser ces inégalités:

L’inégalité sociale, nous le savons est d’abord une inégalité culturelle: c’est à l’école qu’il appartient de réduire cette distance par rapport au savoir et à la culture. (Ministère de l’Éducation nationale 2002b: 8)

Ce partage d’une culture commune se produit grâce à la connaissance d’œuvres patrimoniales contribuant à ressouder une communauté autour de la littérature.

Le but des instructions de 2002 est d’instituer une pédagogie de la lecture littéraire spécifique pour l’école primaire, libérée du modèle secondaire de type explicatif. Cette lecture est conçue comme une activité interprétative, et pour la première fois, l’objectif n’est plus seulement de s’assurer de la compréhension des textes. Les instructions de 2002 tentent d’instituer un lecteur spécifique, lecteur interprète, dans une approche inspirée des théories de la réception. La nouvelle didactique de la lecture littéraire s’appuie sur des pratiques pédagogiques qui vont connaitre un certain succès auprès des enseignants. Il s’agit des lectures en réseaux, fondées sur le principe de l’intertextualité et des débats interprétatifs qui font de la lecture une activité partagée et socialisante devant permettre de fonder une communauté de lecteurs. Les liens entre lecture et écriture sont renforcés par la tenue de carnets de lecture, recommandés par les instructions.

De plus, l’activité intertextuelle et interprétative suppose un corpus de textes « ouverts à interprétation ». Pour l’école élémentaire, ces textes sont systématiquement choisis dans la littérature de jeunesse, considérée à l’égal de la littérature adulte dont elle possèderait toutes les caractéristiques. Les ouvrages de jeunesse sont proposés dans trois listes publiées en 2002, 2004 et 2007 et servant de référence tant pour les enseignants que pour les éditeurs. Là encore il s’agit d’une première fois : le ministère n’avait jusqu’alors jamais publié de liste pour les niveaux élémentaire ou maternelle du primaire.

Les corpus proposés par les manuels se modifient dès 1985. Selon l’étude de 2010 déjà évoquée (Bishop 2010a), nous pouvons remarquer que les corpus scolaires évoluent rapidement entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, ils présentent quatre caractéristiques nouvelles. La première est l’entrée massive de la littérature de jeunesse dans les manuels, dès 1985, avec des auteurs dont une grande partie de l’œuvre est dédiée à la jeunesse tels que Michaël Morpurgot, Anthony Horowitz, Roald Dahl, Gianni Rodari, Evelyne Brisou Pellen, Bernard Friot, Pierre Gripari, Dick King-Smith, pour ne citer que quelques noms. Le second élément est la disparition des auteurs du XIXe siècle. Ils sont remplacés par des œuvres appartenant à un patrimoine national ou mondial, où les contes et les fables retrouvent une place de choix: Grimm, Perrault, Andersen, Mme Le Prince de Beaumont, La Fontaine, Ésope, etc. Un troisième élément est la présence importante de la poésie, considérée comme un objet littéraire en soi et non uniquement comme support de récitation. La poésie est proposée pour être dite, créée, écoutée, imitée. Les auteurs fréquemment mentionnés s’adressent à un jeune public. Il s’agit, entre autres de Claude Roy, Pierre Gamarra, Maurice Carême, Jacques Charpentreau, Georges Jean, etc. Le quatrième et dernier point est l’ouverture des corpus: la littérature donnée à lire dépasse le cadre des frontières et s’internationalise. Les œuvres étrangères, traduites ou francophones, représentent près de 40 % de l’ensemble des titres proposés dans les listes ministérielles de 2002 et 2004 (Bishop & Ulma 2007). Mais ces textes sont lus avec des objectifs littéraires tels que la connaissance des personnages ou l’intertextualité. À la fin du XXe siècle, l’école institue un nouvel ensemble d’œuvres à lire dans les classes qui deviennent des classiques de la jeunesse. Ces corpus répondent aux finalités culturelles, sociales, éducatives, patrimoniales et littéraires que la société semble assigner à la lecture des œuvres littéraires à l’école élémentaire.

Pour conclure, il est possible de remarquer que, au cours des différentes périodes évoquées, la lecture des textes littéraires à l’école primaire a été fortement marquée par les contextes sociaux et politiques et par le projet éducatif attaché à l’école élémentaire. Cette activité a été maintes fois l’objet de débats et d’enjeux. L’une de ses caractéristiques est d’avoir toujours tenté de se dégager du modèle du secondaire, et il n’a jamais été envisagé de transmettre des savoirs sur la littérature ou sur son histoire, ni de pratiquer des explications littérales des textes. Au contraire, depuis la IIIe République, on s’efforce de mettre en place une pédagogie de la lecture des textes littéraires qui soit spécifique au public des écoles primaires. Mais surtout, avant 2002, la littérature ne constitue pas un objet d’enseignement, il n’y a pas d’éléments littéraires à enseigner. On enseigne la lecture des textes littéraires, mais jamais la littérature en soi. C’est à partir des instructions de 2002 que la lecture littéraire est instituée par les textes officiels avec des objets et des démarches particuliers. Cette didactique de la littérature à l’école élémentaire est récente, elle repose sur des procédures spéculatives qui relèvent de notre conception moderne de l’interprétation et de l’institution de l’élève comme individu autonome.

Bibliographie

Anonyme (1985) - Réflexions sur l’enseignement du français 1983-1985, Rapport de la Commission de Réflexion sur l’Enseignement du français, Angers, CNDP de Maine et Loire.

Bulletin officiel de l'éducation nationale, « Instructions concernant l’enseignement de la lecture à l’école primaire », n°14, 27 mars 1958, p. 1103.

Bishop, Marie-France & Dominique Ulma (2007), «Approche historique et comparatiste de la place de la littérature à l’école», in La littérature à l’école, enjeux, résistances, perspectives, M. Lebrun, A. Rouxel & C. Vargas (dir.), Aix en Provence, Publications de l’Université de Provence, 2007, p. 63-88.

Bishop, Marie-France (2010a), «Que lit-on à l’école primaire au cours du XXe siècle? Listes et corpus de textes de 1880 à 1995» in Du corpus scolaire à la bibliothèque intérieure, B. Louichon & A. Rouxel (dir.), Rennes, PUR, 2010, p. 139-152.

Bishop, Marie-France (2010b), Racontez vos vacances, Grenoble, PUG.

Bishop, Marie-France (2013), Statuts et fonctions de la mise en perspective historique dans la didactique du français, Mémoire d’habilitation, Lille, Université de Lille 3.

Butlen, Max (2008), Les politiques de lecture et leurs acteurs (1980-2000), Lyon, INRP.

Chartier, Anne-Marie (2007), L’école et la lecture obligatoire, Paris, Retz.

Chartier, Anne-Marie & Jean Hebrard, (1989), Discours sur la lecture. (1880-2000), Paris, Fayard (2e éd. : Fayard, 2000).

Chervel, André (1988), «Pour une histoire des disciplines scolaires», Histoire de l’éducation, n°38, p. 59-119.

Chervel, André (1995), L’enseignement du français à l’école primaire. Textes officiels, t.1-3, Paris, INRP.

Chervel, André (2006), Histoire de l’enseignement du français du XVIIe au XXe siècle, Paris, Retz.

Dufays, Jean-Louis, Louis Gemenne & Dominique Ledur (1996), Pour une lecture littéraire, Bruxelles, De Boeck (2e éd. : De Boeck 2005).

Espérandieu, Véronique, Antoine Lion & Pierre Bénichou (1984), Des illettrés en France. Rapport au premier ministre, Paris, La Documentation française.

Girard, Grégoire (1844), De l’enseignement régulier de la langue maternelle dans les écoles et les familles, Paris, Debrozy, E. Magdeleine et Cie.

Jey, Martine (2003), «La littérature, un objet ambigu» in D. Denis & P. Khan (dir.), L’école républicaine et la question des savoirs, Paris, CNRS, p. 79-102.

Ministère de l’Éducation nationale (1989), La réussite à l’école. Rapport du recteur Michel Migeon à Lionel Jospin, Paris, CNDP.

Ministère de l’Éducation nationale (1992a), La maitrise de la langue à l’école, Paris, CNDP, Savoir Lire.

Ministère de l’Éducation nationale (1992b), Qu’apprend-on à l’école élémentaire?, Paris, CNDP.

Prost, Antoine (1992), Éducation, société et politique, Paris, Seuil.

Reuter, Yves & Dominique Lahanier-Reuter (2004), Présentation de quelques concepts pour analyser l’écrit, St. Louis, Colloque Writing across the curriculum international.

Schneuwly, Bernard & Dolz Joachim (2009), Des objets enseignés en classe de français, Rennes, PUR.

Sprenger-Charolles, Liliane (1988), L'apprentissage de la lecture et de ses difficultés: contribution. Thèse soutenue sous la direction de Frédéric François, Paris 5.

Tauveron, Catherine (dir.) (2002), Lire la littérature à l’école, Paris, Hatier.

Tauveron, Catherine & Yves Reuter (dir.) (1996), Repères, n°13, «Lecture et écriture littéraire à l’école».

Thiesse, Anne-Marie (1991), Écrire la France, le mouvement littéraire régionaliste de langue française entre la belle époque et la Libération, Paris, PUF.

Thiesse, Anne-Marie (1997), Ils apprenaient la France, l’exaltation des régions dans le discours patriotique, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme.

Pour citer l'article

Marie-France Bishop, "Lire la littérature à l’école élémentaire en France", Transpositio, n°1 Justifier l’enseignement de la littérature, 2017https://www.transpositio.org/articles/view/lire-la-litterature-a-l-ecole-elementaire-en-france

Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature

... la «crise» frappe l’enseignement de la littérature tous les «vingt-cinq à trente ans, soit l’équivalent d’une génération (2005:8), depuis que celui-ci est inscrit comme tel dans les programmes scolaires. Je ne saurais donc que souligner – comme le font d’ailleurs, à la suite d’André Chervel (2006), Marie-France Bishop et Jean-Louis Dufays dans ce premier dossier que nous offre la nouvelle revue Transpositio – combien l’histoire d’une discipline scolaire...

Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature

Dans votre ouvrage paru en 2015 et intitulé Enseigner la littérature aujourd’hui: «disputes» françaises (Paris, Champion), vous mettez l’accent sur les débats qui ont accompagné depuis une vingtaine d’années les réformes de l’enseignement de la littérature en France. Les prises de position, très tranchées et virulentes, ont été nombreuses. À relire certaines d’entre elles, on s’étonne de leur forte teneur émotionnelle. Comment expliquez-vous cette composante affective des débats? Serait-elle une caractéristique de la «crise» de l’enseignement de la littérature en ce début du XXIe siècle?

Je me permets de répondre à votre seconde question avant de proposer quelques explications à «cette composante affective des débats» qui ont accompagné les réformes de l’enseignement de la littérature en France au cours des vingt dernières années.

Cette «composante affective» ne me semble pas être une caractéristique de la «crise» de l’enseignement de la littérature en ce début du XXIe siècle, du moins pour ce qui concerne la France. En effet, comme tend à le souligner le titre donné au premier chapitre, cette «crise» est en quelque sorte «congénitale». Selon Alain Viala, président du groupe d’experts à l’origine des programmes de lycée vivement contestés au tout début des années 2000, la «crise» frappe l’enseignement de la littérature tous les «vingt-cinq à trente ans, soit l’équivalent d’une génération (2005:8), depuis que celui-ci est inscrit comme tel dans les programmes scolaires. Je ne saurais donc que souligner – comme le font d’ailleurs, à la suite d’André Chervel (2006), Marie-France Bishop et Jean-Louis Dufays dans ce premier dossier que nous offre la nouvelle revue Transpositio – combien l’histoire d’une discipline scolaire (ses évolutions et ses régressions en termes de finalités mais aussi de corpus, de contenus et de modalités d’enseignement) nous aide à comprendre les reconfigurations successives auxquelles elle est soumise.

La «teneur émotionnelle» qui caractérise les discours de déploration qui ont envahi la scène publique française au tournant du XXIe siècle n’est en rien exceptionnelle. Déjà au début du siècle précédent, Gustave Lanson a dû répondre aux vives attaques qui lui étaient adressées depuis la mise en application de la réforme de 1902, considérée alors comme le facteur essentiel de la «crise du français». Il lui a fallu expliquer à ses détracteurs que les changements sociaux et sociétaux observés à partir des années 1840 avaient accentué les écarts entre la culture littéraire classique enseignée au lycée, dont le public s’était diversifié, et la culture bourgeoise, dont les pratiques culturelles s’étaient également modifiées. Et une telle situation jalonne tout le vingtième siècle, période durant laquelle les politiques publiques d’éducation tendent progressivement à favoriser la massification et la démocratisation de l’enseignement scolaire et, plus tardivement, universitaire. Or, si les réformes Berthoin, Fouchet-Capelle et Haby 1, adoptées respectivement en 1959, en 1963 et en 1975, ont permis, en France, la massification de l’enseignement secondaire, sa démocratisation se fait attendre aujourd’hui encore, alors même que les acteurs politiques comme institutionnels n’ont eu de cesse tout au long du dernier demi-siècle de la promouvoir par une série de mesures, parfois contradictoires et contre-productives pour ce qui concerne l’enseignement de la littérature. C’est précisément ce que j’explique dans l’ouvrage L’enseignement de la littérature au collège (2005:25-91), duquel je vais tirer trois exemples afin de montrer combien cet enseignement répond à des enjeux sociaux et sociétaux et, par là même, à des enjeux politiques, raison pour laquelle toute orientation nouvelle donnée à cet enseignement est source de tensions et donc de réactions souvent très vives. On peut lire, par exemple, dans les Instructions du 27 octobre 1960 concernant «la lecture suivie et dirigée»:

[Il faut] restaurer dans une certaine mesure la notion de littérature qui a pris pour de nombreux esprits un sens péjoratif. Il faut montrer qu’elle n’est pas un jeu gratuit de l’esprit, une parade étincelante chargée de divertir la galerie, un musée poussiéreux d’écrivains qu’on salue au passage et qu’on s’empresse d’oublier, mais l’expression d’une époque dont elle reflète les idées et les rêves, les inquiétudes comme les espoirs, les déchirements comme les enthousiasmes, mais le témoignage d’hommes profondément engagés dans l’existence et qui nous font part de leurs multiples expériences. Nos élèves doivent savoir que la littérature est une force sociale, qu’elle forme et oriente les esprits, qu’elle dégage des styles de vie, qu’elle influe puissamment sur la mentalité et l’opinion et que, par suite, c’est avec sérieux qu’on doit la considérer 2.

Considérer la littérature et, de fait, son enseignement scolaire «avec sérieux» est alors d’autant plus indispensable qu’elle entre en concurrence, semble-t-il, avec un nouveau medium culturel (la télévision voire, dans une moindre mesure, le cinéma), susceptible de «forme[r] et [d’]oriente[r] les esprits». Situation qui conduit, par exemple, les auteurs du manuel Lire – Troisième (Descazaux & Littman), édité par Bordas en 1968, à émettre un véritable cri de détresse:

Homme sans passé, sans drame, sans langage, transparent et puéril, infiniment fragile, perméable à toutes les entreprises, et les plus vulgaires, de la propagande et de la publicité. Consommateur conditionné, automate consentant aux rouages bien huilés, curieux de déguisement, de violence et de bruit pour mieux dissimuler son néant intérieur. Dès lors comment douter que notre devoir le plus pressant soit de rendre à ce pantin son humanité? C’est à préparer les futurs adhérents des maisons de la culture qu’il nous faut œuvrer. Ah! Comme tout reprend sens et saveur dès que passe à nouveau le courant humain, dès que retentit la voix oubliée des poètes, dès que la litote, l’allusion, la nuance fine sont à nouveau entendues et saluées comme telles!

C’est également avec une grande charge affective que les auteurs du manuel Textes vivants – Expression personnelle – Sixième édité par Magnard en 1973 rappellent aux professeurs de français que leur mission est de «sauver la personne, au moment où elle risque d’être altérée par la mécanisation et la robotisation de la vie, happée par la fourmilière des villes, submergée par le déferlement d’images télévisées» (Arnaud L. & C.:6). On retrouve cette même «teneur émotionnelle» dans le propos tenu par l’universitaire français Jean Burgos en 1975: «J’ai l’impression que notre enseignement fait naufrage, il faut trouver au plus vite des solutions» (1977:97). Et, vingt-cinq ans plus tard, le Belge Karl Canvat dresse un constatanalogue à celui de son ainé: «Tout le monde connait la crise que traverse,depuis une trentaine d’années, l’enseignement de la littérature dans lesecondaire» (2001:151). Comme je m’efforce de le (dé)montrer dans la première partie de l’ouvrage auquel vous faites allusion, ces discours de déploration reflètent certes une situation conflictuelle mais ils sont aussi, selon moi, le signe de lavitalité d’un enseignement humaniste qui interroge sans cesse ses finalités, ses contenus,ses modalités. C’est d’ailleurs ce que tend également à rappeler Jean Caune dans sa monographie publiée en 2013. Selon ce spécialiste de la médiation culturelle, l’enseignement des sciences serait également en crise dans la mesure où il est en rupture avec l’état actuel du monde et de la société. Et, de fait, le chercheur questionne la place de la science au sein des humanités contemporaines.

La «forte teneur émotionnelle», perceptible dans les propos qui ont accompagné la mise en application de nouveaux programmes de français au tournant du XXIe siècle, est présente dans un grand nombre de discours tenus en réaction aux réformes successives qui ont jalonné le XXe siècle en vue d’adapter les disciplines scolaires – et, en particulier, l’enseignement de la littérature comme celui de la langue – à la réalité sociale et technologique du moment. À l’occasion des premières Rencontres des chercheurs en didactique de la littérature, Martine Jey ouvre sa communication par cette question: «Et si les débats et polémiques actuels étaient, pour une bonne part, la répétition des débats de la fin du siècle dernier?» (2001:35). On peut donner au moins deux explications, étroitement liées, à cette «composante affective des débat» d’hier et d’aujourd’hui.

La première réside dans les liens, plus ou moins ténus, qui unissent «humanités» et enseignement de la littérature, notamment française, depuis sa création, c’est-à-dire depuis l’instauration de l’explication de textes d’auteurs français au baccalauréat en 1840: mise en concurrence des humanités classiques et des humanités modernes dès le milieu du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, des humanités modernes et des méthodes dans la seconde moitié du XXe siècle (Veck 1994) puis «retour en force» des humanités au tournant du XXIe siècle (Denizot 2015) et questionnement sur la définition même des «humanités» aujourd’hui (Citton 2010; Doueihi 2008, 2011). Certes, comme N. Denizot le fait remarquer, «[d]ans le champ de l’enseignement, le terme “humanités” semble réapparaitre depuis quelques années, mais avec des acceptions qui ne sont pas complètement stabilisées» (Ibid.). On observe cependant depuis une décennie un recentrage des programmes sur la dimension humaniste3 de la culture – de la culture littéraire étroitement liée à la culture artistique, comme le soulignent les programmes de l’école et du collège de 2015 – et, de fait, sur la portée éthique, politique voire philosophique des œuvres. À l’heure où les valeurs de la République française sont ébranlées, l’enseignement de la littérature apparaît comme un espace de «formation des élèves à une posture éthique d’interprète, quels que soient les discours auxquels ils ont affaire. […] Il s'agit d'une préoccupation d'ordre politique, en ce qu'elle réintroduit la question de l'effet de vérité des textes et la question des valeurs que le lecteur actualise à leur contact» 4. On perçoit dans ces orientations, assumées tout à la fois par quelques acteurs institutionnels et par certains chercheurs (en didactique de la littérature mais aussi en philosophie éthique, en sociologie des valeurs, en théories littéraires), combien l’enseignement de la littérature est susceptible de répondre à des enjeux éthiques et politiques et, par voie de conséquence, de faire l’objet de débats à forte charge affective, et cela, indépendamment du contexte dans lequel ces débats s’inscrivent.

Afin de développer quelque peu cette deuxième explication, je vais prendre appui sur la double acception du terme «politique» que Paul Aron rappelle dans Le dictionnaire du littéraire (2002:590-591): le politique désigne «l’espace social de la confrontation des opinions et des intérêts des citoyens», la politique désigne «l’art de gouverner la cité». Et il précise:

Le domaine du littéraire ne peut être pensé à l’écart de ces deux acceptions. Il est, pour une part, un lieu d’intégration «civile» des citoyens dans la vie sociale, parce qu’il permet de maîtriser la langue, les discours, les savoirs et les représentations, et parce qu’il offre un moyen d’invention et de divertissement; d’autre part, il peut être vu comme un vecteur d’opinions et d’intérêts. La place et les missions qu’on lui accorde dépendent donc de choix (du) «politique(s)».

La réalité institutionnelle française d’hier et d’aujourd’hui confirme cette corrélation établie ici entre l’enseignement littéraire et le/la politique, tous deux reposant sur des idéologies variables. Cette corrélation explique donc aussi la dimension polémique que revêtent les réactions des uns et des autres lors de toute réforme affectant en profondeur les finalités de cet enseignement et, de fait, ses modalités ainsi que les corpus sur lesquels il repose. Le propos développé au tournant du XXIe siècle par François Baluteau au sujet de l’enseignement dispensé dans les collèges souligne les tensions idéologiques qui l’affectent alors et qui concernent aujourd’hui tout autant le lycée, soumis au phénomène de massification évoqué plus haut:

S’il [le collège] se cale sur l’égalité des chances, on dénonce un renoncement à une excellence intellectuelle, une chute culturelle de la Nation, s’il maintient une exigence savante, on entendra des voix déclarer l’élitisme, s’il s’engage dans une reconnaissance d’une éducation intégrale, certains verront les signes de la défaite intellectuelle. […] Le collège serait finalement réussi si tous les jeunes, qui lui sont confiés, pouvaient en sortir avec un égal «bagage culturel ». Et par conséquent, au centre de tous les problèmes et de tous les espoirs, se place l’accès du plus grand nombre à la culture savante. Celle-ci est défendue largement comme une fierté nationale 5. Elle est aussi un principe supérieur qui rend indécidable la solution égalitaire par un renoncement à une culture scolaire exigeante. (2001:6)

L’enseignement de la littérature cristallise la tension évoquée ici de façon plus générale. Pour certains (législateurs, enseignants, parents et même élèves, chercheurs, etc.), celui-ci vise (doit viser) à l’acquisition de ladite «culture savante», culture «commune» autour de laquelle il s’agit de fédérer des (pré-)adolescents aux identités diverses afin d’assurer la cohésion du groupe social, dont le fonctionnement est effectivement assujetti à une communauté de normes, de références. La religion a longtemps assuré cette fonction normative: elle parvenait à «lier» les hommes autour d’un même objet sacré, autour des mêmes valeurs morales. Il est dès lors attendu de l’enseignement de la littérature qu’il poursuive cette même finalité dans la mesure où, comme l’explique Emmanuel Fraisse, «même sans Dieu (et surtout peut-être sans Dieu), même sans Auteur et sans origine, le livre et la lecture demeurent, en dernière analyse, le lieu du lien, de la solidarité absolue, de la religion au sens propre du terme» (2000:594). Or, faire apparaître la littérature (et son enseignement) comme un «liant social», facteur d’harmonie dans une communauté que d’aucuns disent qu’elle souffre de déliquescence, n’est-ce pas l’asservir à des raisons d’État, comme le soulignent les auteurs de l’ouvrage S’approprier le champ littéraire?

Mais l’État n’a pas joué uniquement au cours des siècles le rôle d’une instance régulatrice ou répressive, l’État, par le biais de certains de ses appareils idéologiques ou hégémoniques (surtout l’Église au moyen âge et l’École aux temps modernes) a orienté les pratiques du champ littéraire.

Par l’art et la littérature, l’État entend produire des discours de cohésion sociale et diffuse des valeurs dans le langage de l’universel. […]

Progressivement l’Église céda ses prérogatives à l’Appareil Judiciaire d’État en matière de censure et sa fonction idéologique à l’Appareil Scolaire. (Rosier, Dupont & Reuter, 2000:144)

Que l’on adhère ou non à cette prise de position, il n’en demeure pas moins que les contours de cette discipline scolaire sont à interroger car, comme le montre Alain Vaillant, «nous sommes aujourd’hui engagés dans un bouleversement littéraire d’une ampleur exceptionnelle – peut-être le plus considérable depuis la Renaissance»: non seulement les outils numériques transforment les conditions de création, de diffusion et de réception de l’objet littéraire, mais «le processus global de mondialisation, qui touche les productions intellectuelles au moins autant que l’économie, remet en cause [le] modèle national» (2011:12) sur lequel la littérature s’est construite dans l’hexagone.

On peut percevoir dans cette rapide démonstration combien l’enseignement de la littérature s’est fondé et se fonde aujourd’hui encore sur des considérations idéologiques et politiques, ce qui explique la «teneur émotionnelle» des débats qui surgissent lors de toute réforme affectant ses finalités, ses contenus, ses modalités.

L’enseignement de la littérature est l’objet de pratiques et de réflexions de la part d’une grande diversité d’individus impliqués au primaire, dans le secondaire, dans les universités et les hautes écoles; dans les instances nationales et régionales chargées d’élaborer les programmes; parmi les formateurs et les formatrices; en didactique; et dans les études littéraires. Il semblerait, à vous lire, que les «disputes» récentes n’aient pas mobilisé au même degré chacun de ces champs. Existe-t-il néanmoins des préoccupations qui leur seraient communes − en dépit de ces divergences éventuelles?

Limitant ma réflexion à l’enseignement de la littérature au collège et au lycée en France – même si je convoque des recherches menées dans différents contextes de la francophonie –, il est vrai que certains des champs que vous évoquez peuvent sembler ne pas être concernés par ces «disputes». Je vais donc, avant de répondre à votre question, apporter quelques précisions concernant les choix que j’ai opérés.

Il faut savoir qu’en France les programmes sont élaborés par une instance nationale (la Direction générale de l'Enseignement scolaire, qui dépend du Ministère de l’Éducation nationale) et qu’ils concernent donc l’ensemble de la population scolaire de l’hexagone et des départements et régions d’outre-mer.

Les formateurs et les formatrices ont pour mission de relayer les prescriptions institutionnelles et de faciliter leur mise en œuvre. Si contestation il y a de leur part, c’est le plus souvent sous une autre «étiquette» que celle de formateurs ou de formatrices qu’elle s’exprime: ils/elles adoptent alors la posture du chercheur, qui questionne, entre autres, la validité de ces prescriptions. Les travaux de recherche en didactique de la littérature que je confronte sont donc aussi le fruit de formateurs et de formatrices engagés dans un travail de recherche personnel ou bien mené sous le pilotage d’un ou d’enseignants- chercheurs.

Par ailleurs, l’enseignement de la littérature au primaire, institué en France en 2002, a certes donné lieu à des discours multiples. Mais il s’est agi, au cours des quinze dernières années, principalement de configurer une «sous discipline du français» (Bishop 2016:383) et de donner naissance à une «didactique spécifique qui ne peut être totalement dissociée de l’apprentissage du savoir lire» (ibid.: 367),la didactique de la lecture littéraire «concern[ant] principalement les classes de collège et de lycée» (ibid.: 382). Très majoritairement et même si certaines résistances sont perceptibles au sein du corps enseignant, ces discours ne remettent pas en cause l’enseignement de la littérature de façon aussi virulente et aussi polémique que cela est le cas pour cet enseignement dans le secondaire et, plus particulièrement, au lycée 6. Et cela, pour deux raisons, me semble-t-il: cet enseignement concerne essentiellement la littérature de jeunesse, la littérature «consacrée» relevant de la «culture savante» n’est donc pas «menacée»; même si une théorisation didactique de la lecture littéraire à l’école, s’intéressant à la réception des textes par le sujet lecteur, se fait jour au tournant du XXIe siècle 7 et qu’une épreuve de littérature est inscrite au concours de recrutement des professeurs des écoles de 2005 à 2010, l’enseignement de la lecture des textes littéraires répond à deux finalités distinctes, comme tendent d’ailleurs à le rappeler les programmes du cycle 3 de 2015 8: des enjeux littéraires et de formation personnelle d’une part, des enjeux cognitifs et métacognitifs (développer la compréhension de l’écrit grâce à un enseignement explicite de celle-ci et contrôler son activité de lecteur) d’autre part. En raison de cette distinction et des corpus littéraires concernés, l’enseignement de la littérature à l’école ne «serait» donc pas contesté. Je modalise mon propos car je pense que les années à venir confirmeront ou infirmeront la validité de cette hypothèse.

Quant à l’enseignement de la littérature à l’université, il demeure prioritairement un enseignement magistral centré sur l’auteur, l’œuvre et le contexte historique, littéraire et artistique dans lequel celle-ci a émergé, comme je le montre dans un article récent rendant compte d’une enquête par questionnaire menée en 2014 auprès de quatre-vingt-deux professeurs stagiaires de lettres d’une même académie (Ahr 2017a). Il est vrai que certains universitaires s’efforcent de promouvoir un renouvellement de l’enseignement de la littérature: ouverture des corpus à la littérature toute contemporaine, prise en compte de l’actualisation des œuvres par les étudiants lecteurs, articulation entre lecture des œuvres et activités d’écriture, mise en dialogue de la littérature avec d’autres œuvres artistiques, etc. Mais, ces orientations ne sont pas majoritaires. Il est à noter cependant qu’un certain nombre d’universitaires, aux spécialités différentes, se sont engagés dans les débats qui ont dominé la sphère médiatique française au cours de la dernière décennie. En effet, il y a bien une préoccupation commune aux différents acteurs que vous listez dans votre question, et cette préoccupation ne concerne pas seulement la France: il s’agit de donner du sens à l’enseignement de la littérature, ainsi que le soulignent les auteurs de l’ouvrage Conditions de l’éducation:

Les disciplines littéraires sont parmi les plus touchées par le phénomène de perte de sens. [...]

Il faut se demander: pourquoi la littérature? On ne peut échapper à la question. Là-dessus les réformateurs ont raison. Il est vain de se voiler la face, le sens de l’enseignement de la littérature fait aujourd’hui question. Cette question doit être affrontée sans tabou ni préjugés. Est-ce l’objet littéraire en tant que tel qui est en cause, ou bien une certaine littérature? Est-ce sa fonction en général qui est atteinte, ou bien une certaine façon de la mettre en œuvre? En tout cas, l’interrogation sur la justification de cet enseignement ne saurait être éludée? (Blais, Gauchet & Ottavi, 2008:93, 95).

C’est un aspect que je développe, entre autres, dans le premier chapitre de la première partie de l’ouvrage auquel vous faites référence, en m’appuyant notamment sur les essais publiés au cours de la dernière décennie par des chercheurs dont les travaux s’inscrivent dans des champs différents 9. Consensus il y a donc quant à la nécessité de redéfinir les finalités de cet enseignement, de l’adapter à la réalité sociale, sociétale et technologique d’aujourd’hui.